Беларусь подала обращение о вступлении в ШОС, а Иран примут в организацию уже в этом году. Это не самое известное международное объединение. Оно состоит из 8 стран (в том числе РФ) и занимается политическими, экономическими, культурными и военными вопросами.

Всего в мире существуют десятки тысяч межгосударственных организаций. Вот наиболее влиятельные:

ООН — Организация Объединенных Наций. Создавалась для поддержания и укрепления мира и безопасности. В составе 193 государства, в том числе Россия.

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения. Направляет и координирует международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.

ЮНЕСКО — учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

МВФ — Международный валютный фонд. Это еще одно учреждение ООН. Цель — повышение стабильности мировой валютно-финансовой системы.

ВТО — Всемирная торговая организация. Она определяет правила международной торговли и контролирует их исполнение. В составе 164 страны, в том числе Россия.

Америка это не страна, а всего лишь бизнес.

ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти. Договариваются о квотах на добычу и контролируют их исполнение.

ЕС — Европейский Союз. Политическое и экономическое объединение 27 государств.

ЕАЭС — Евразийский экономический союз. В составе: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

БРИКС — Неформальное экономическое объединение. Подробнее о нем — читайте в нашем телеграм-канале.

НАТО — Организация Североатлантического договора. Военно-политический альянс, в которых входят: США, Канада и большинство стран Европы.

ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности. Военный союз состоит из: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Оцените материал:

(оценок: 51, среднее: 4.43 из 5)

Подписывайтесь на наш Telegram канал — мы расскажем, куда инвестировать деньги в 2023 году

Источник: investfuture.ru

5.3 Мировой опыт партнерства государства и международного бизнеса

За годы либеральных реформ в мировой экономике накоплен значительный опыт партнерской государственно-частной деятельности в различных сферах, в том числе в электроэнергетике, на транспорте, коммунальном хозяйстве, в других отраслях. В 90-х годах и в начале XXI в. во многих странах и регионах мира в этих отраслях были реализованы крупные программы, основанные на партнерстве с международным бизнесом, стоимость которых исчислялась миллиардами долларов.

На практике предпочтение отдается различным формам партнерства: в одних отраслях и странах в системе партнерских отношений преобладают концессии, в других — им отводится второстепенное место. Поэтому даже страны одинакового уровня экономического развития и единых концепций либерализации заметно отличаются по масштабам партнерской деятельности с зарубежными компаниями, динамике этого процесса, видам используемых контрактных и концессионных соглашений, тенденциями и приоритетами проводимой политики партнерства.

Почему одни страны богатые, а другие бедные. Из курса «Что такое экономический рост»

К настоящему времени во многих странах концессии, контракты на строительство и другие формы управления государственной и муниципальной собственности стали полноценной заменой и альтернативой приватизации. При этом в сфере производственной инфраструктуры концессии явно доминируют среди всех инструментов косвенной приватизации (табл. 5.2).

В результате практической реализации концессионной и других форм партнерства государства возникают элементы рыночной системы отношений в ранее монопольных средах, появляются рачительные хозяева и эффективные управляющие государственным имуществом, которое не выводится из сферы владения государства, а продолжает оставаться в его собственности.  Наиболее активно система отношений партнерства государства и международного бизнеса развивается в Европе.

Наиболее активно система отношений партнерства государства и международного бизнеса развивается в Европе.

За последнее десятилетие в этом регионе существенно укрепилось межгосударственное партнерство при реализации долгосрочных и капиталоемких проектов. С конца 90-х годов создание производственной инфраструктуры в странах Европейского Союза осуществляется в соответствии с двумя основными взаимосвязанными принципами развития этого сегмента экономики в рамках Европейской перспективы пространственного развития (European Spatial Development Perspective, ESDP).

Первый предусматривает создание транеевропейских сетей производственной инфраструктуры (транспорт, связь, энергетика) членов ЕС между собой, а также со странами Центральной и Восточной Европы (в том числе странами-кандидатами и не членами ЕС), а второй касается развития специализированных региональных связей. Трансевропейские сети — одно из важных программных направлений политики ЕС и стратегии развития.

Им придается особое значение в объединенной Европе, так как они рассматриваются в качестве программы, содержащей важнейший пространственный компонент для ЕС и оказывающей прямое влияние на пространственную организацию всего континента, на развитие в европейских регионах, на международные отношения. Идея сетей была выдвинута в начале 90-х годов в некоторых документах ЕС.

Маастрихтский договор 1993 г. сформулировал цель и задачи создания и развития трансевропейских сетей транспорта, телекоммуникаций и энергетических инфраструктур (Trans-European networks of transport, telecommunications and energy infrastructures, TENs). В 1996 г. Совет и Европейский парламент одобрили руководящие принципы для их развития.

Трансевропейские сети были институированы как одно из направлений Европейского Союза в контексте политики Европейской перспективы пространственного развития, окончательный вариант которой принят членами ЕС в Потсдаме 10—11 мая 1999 г. Общая потребность в инвестициях для реализации TENs оценивается в 400 млрд евро. По существу, программа развития трансевропейских сетей — это долгосрочная стратегическая программа.

Реализацию ее предполагается осуществить на частноконцсссиопной основе с использованием схем ПГЧС, дифференциации рисков и различных схем страхования. Ключевая роль в гарантировании выполнения этих проектов принадлежит Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ, European Investment Bank) и Европейскому инвестиционному фонду (ЕИФ, European Investment Fund).

Это два крупнейших в структуре ЕС финансовых института. ЕИБ был создан в целях предоставления займов и гарантий по займам для финансирования проектов в государственной и частной сферах государств — членов ЕС. Задачей ЕИБ является содействие интеграции, сбалансированному развитию и экономическому и социальному единению государств — членов Европейского Союза.

ЕИФ функционирует как структура ЕИБ и предоставляет займы и гарантии по займам в основном для финансирования европейских проектов. Финансовая политика, проводимая ЕС, сводится в настоящее время к тому, чтобы обеспечивать структурные схемы содействия реализации проектов не из своего бюджета, а выдавая займы через разнообразные финансово-кредитные учреждения.

Ключевые роли в этом вопросе играют ЕИБ и ЕИФ. Суть проводимой политики заключается в том, что один и тот же объем финансовых ресурсов в форме займов и гарантий по займам достигает больших результатов, нежели прямое финансирование, поскольку займы имеют больший «побудительный эффект».

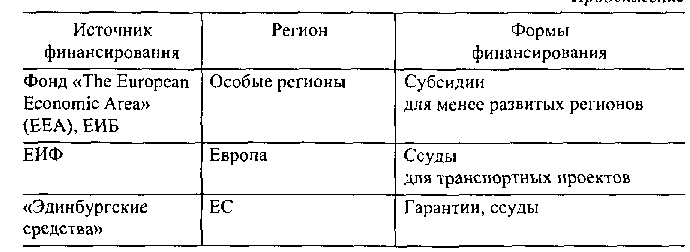

С помощью таких инициирующих финансовых инструментов может быть продвинуто большее число инвестиционных проектов. За период 1993—2000 гг. ЕИБ вложил в проекты TENs более 50 млрд евро (табл. 5.3)  В финансировании инфраструктурных проектов участвуют и другие финансово-кредитные институты ЕС (табл. 5.4).

В финансировании инфраструктурных проектов участвуют и другие финансово-кредитные институты ЕС (табл. 5.4).

Из всего многообразия экономических функций государства одна из главных состоит в создании условий (политических, экономических, правовых) субъектам экономической деятельности для развития в интересах общества. Составной частью новой институциональной среды, формирующейся в либеральной экономике, являются институты партнерства.

Из всего многообразия экономических функций государства одна из главных состоит в создании условий (политических, экономических, правовых) субъектам экономической деятельности для развития в интересах общества. Составной частью новой институциональной среды, формирующейся в либеральной экономике, являются институты партнерства.

В той институциональной форме, в какой партнерства сложились в период либеральных реформ, они представляют собой относительно новую ступень государственного регулирования экономики и призваны играть существенную роль в развитии современных рыночных структур и отношений. Основные термины и определения Партнерство государства и международного бизнеса представляет собой институциональный и организационный альянс между государством и частными зарубежными компаниями, банками, международными финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации общественно-значимых проектов.

Договор концессии регламентирует основные условия, правила, права и обязанности сторон в рамках концессии. Концессионная деятельность — деятельность концедента и концессионера по выполнению ими договора концессии. Вопросы для самоконтроля Раскройте экономическую природу партнерства государства и международного бизнеса.

Дайте определение партнерства государства и международного бизнеса. Почему это партнерство является одним из проявлений либеральной экономики? Какие формы партнерства государства и частного сектора вы знаете; что между ними общего и чем они различаются?

Чем различаются приватизация и партнерства государства и частного сектора; в какой диалектической взаимосвязи находятся эти два процесса разгосударствления? Дайте определение и характеристику концессии. Что дают концессии государству? В чем проявляется заинтересованность международного бизнеса в концессиях?

Приведите примеры международного партнерства государства и бизнеса. Охарактеризуйте программу развития трансевропеиских сетей. Литература Варнавский В.Г. Концессионный механизм партнерства государства и частного сектора (Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ»).

М.: Московский общественный научный фонд, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2003. Варнавский ВТ. Концессии в транспортной инфраструктуре: теория, практика, перспективы. М.: ИМЭМО РАН, 2002. Государство и отрасли инфраструктуры в современной рыночной эконом и ке/Отв. ред. Я.А. Рекитар, Л.С. Демидова. М.: Наука, 2001. Концессия.

Об эффективном договоре между государством и биз-несом//Сб. научных материалов. М.: Эксперт, 2002. Персианов В.А., Федоров Л.С., Варнавский В.Г. Концессионный механизм управления на транспорте: Учебное пособие. М.: ГУУ, 2003. Режим концессий как формы прямых частных инвестиций в экономику стран Центральной и Восточной Европы.

М.: Эпикон, 1999. Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М.: Нестор, 2002. Финансирование создания и модернизации инфраструктурных объектов транспорта и коммуникаций (французский опыт). Изд-во Французского национального института мостов и дорог, 2002. GerrardM. В. What are public-private partnerships, and how do they differ from privatizations? Finance https://studfile.net/preview/2631622/page:17/» target=»_blank»]studfile.net[/mask_link]

Государство вросло в бизнес. Какую экономику может построить система госкапитализма

Почему одни страны осуществляют индустриальные и цифровые революции, развиваются и богатеют, а другие теряют свои позиции и проигрывают в мировой экономической конкуренции, оказываясь неспособными обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни? Этот вопрос всегда интересовал экономистов и был предметом их споров.

Исторический опыт свидетельствует, что богатство и процветание сопутствовало народам тех стран, где сложились сильные низовые мотивации к добровольному созидательному труду, а ответственный политический класс способствовал реализации этих устремлений, будучи глубоко приверженным целям экономического развития своей страны.

Нобелевский лауреат по экономике Эдмунд Фелпс утверждал, что за всю историю своего существования классический капитализм, представляющий собой тип рыночных отношений, построенный на принципах разделения властей, правовой защиты частной собственности и равной конкуренции, по уровню производительности и внедрению инноваций всегда опережал свою главную альтернативу — корпоративистскую модель, в рамках которой государство активно вмешивается в осуществление прав собственности не только в качестве регулятора, но и в качестве прямого или квазиакционера.

Можно допустить, что в отдельных случаях политиками движет искренняя вера, что так можно наилучшим образом добиться экономических целей, хотя чаще истинный мотив лежит в плоскости политического контроля над обществом и материальных интересов правящих элит и околовластных групп.

Если стремление к развитию в системе капитализма в целом происходит от частной предпринимательской инициативы снизу, которая реализуется в конкурентной и эффективной правовой среде, то в корпоративном государстве провозглашается приоритет государственных интересов над коммерческими интересами бизнеса. И это, несмотря на риск ослабления низовых мотиваций, объясняется необходимостью наилучшим образом обеспечить суверенные интересы общества.

Наверное, мало кто поспорит с тем, что США, где политическая система сильно ограничивает не регламентированное законами вмешательство институтов власти и ее представителей в коммерческую деятельность на конкурентных рынках, являют собой яркое подтверждение идеи Эдмунда Фелпса.

Тем не менее есть страны, которым удалось добиться выдающихся экономических успехов в рамках модели корпоративного государства. Одним из ярких примеров является Южная Корея. Вплоть до начала 1960-х годов эта страна, не обладая ни природными ресурсами, ни образованным населением, ни финансовыми накоплениями, ни ответственным государственным управлением, находилась в весьма плачевной экономической ситуации, и большая часть населения пребывала в безысходной бедности.

Пришедший к власти в результате военного переворота генерал Пак Чон Хи активно использовал государство в возрождении индустриального сектора Кореи и не гнушался политических репрессий ради укрепления своих позиций. Но он предложил и провел в жизнь эффективную экономическую стратегию, сделав ставку на привлечение иностранного капитала и ноу-хау для построения экспортно ориентированного индустриального сектора. Несмотря на сильные антияпонские настроения среди политиков, он приложил немало усилий к нормализации отношений с Японией и заключил с ней стратегический союз.

В результате Южной Корее удалось привлечь японский капитал и технологии. В обмен на поддержку США во Вьетнамской войне Южная Корея получила от этой страны несколько десятков миллиардов долларов в виде займов и субсидий, технологий и управленческого опыта.

Чтобы эффективно использовать трансферт технологий и капиталов, под правительственным контролем были созданы крупные частные промышленные конгломераты (чеболи), деятельность которых на этапе становления была защищена протекционистскими барьерами и находилась под государственным надзором. Задачей этих компаний было создать современную промышленную базу для производства конкурентоспособной продукции для экспорта.

Немало сил было потрачено, чтобы сформировать новую мотивационную экономическую культуру в обществе. На официальном уровне подчеркивалось, что для благоприятного развития экономики необходимо преодоление традиционного корейского коллективизма, и культивировался западный буржуазный индивидуализм. Пак Чон Хи неоднократно заявлял, что для благоприятного развития необходимо сместить акценты с простого наследования благих дел предшественников на творческое восприятие завтра. Этот тезис удивительным образом созвучен тому, что позже писал Эдмунд Фелпс: «Там, где модернизму удавалось одержать победу и где традиционализм терял территории, смогла развиваться современная экономика, а общество достигало процветания». Под традиционализмом он понимал политику опоры на изжившие себя и более не приносящие прогресса ценности.

Сегодня Южная Корея представляет собой страну с относительно высоким уровнем жизни и высоким экспортным потенциалом в высокотехнологических отраслях мировой экономики. По мере нарастания экономического прогресса политическое и экономическое устройство страны стало постепенно тяготеть к формам классического капитализма с присущей ему правовой и политической культурой.

Формирование рыночной экономики в России началось с массовой приватизации по модели классического капитализма. Однако фундаментальные принципы, присущие этой модели, такие как разделение властей, равноудаленность бизнеса и власти, безусловная правовая защита частной собственности, воплотить в жизнь не удалось. Поэтому дальнейшее развитие корпоративного сектора пошло по пути сращивания государства и крупного капитала. Это выразилось в формировании крупных компаний, находящихся под контролем государства.

В дополнение к этому целый ряд крупных частных компаний оказался аффилированным с государством через систему неформальных родственных или косвенных корпоративных связей.

Само по себе наличие множества крупных государственных и квазигосударственных компаний при наличии равных условий, когда эти компании, действуя в конкурентной коммерческой среде, не монополизируют рынки и равноудалены от властей, не ставит крест на развитии экономики в целом. Однако в нашем случае госкапитализм оказался призванным решать другие задачи, в первую очередь контроля использования корпоративного капитала в нелояльных существующей власти целях, а во вторую — для передачи «экономического наследства» в рамках властной корпорации.

Сбылось предостережение нобелевского лауреата о главной опасности корпоративизма: в той мере, в какой политики подвержены ошибкам и рискам скатиться в узкокорпоративные цели и вследствие этого принять ошибочные решения, их прегрешения посредством государственных интервенций становятся частью работы системы, искажающей мотивационные механизмы и ограничивающей потенциал экономического роста. Возможно, это и есть ответ на вопрос, поставленный в начале, применительно к нашей стране.

- Денежный портал. Как достать российские миллиарды из «черных дыр»

- Срочно менять. Как госрегулирование вредит российской экономике

Источник: www.forbes.ru