«Чёрный рынок» (то есть, неофициальный рынок, рынок без налогов, незаконный, рынок «из-под полы») является непременным явлением в любом государстве. Начиная от самых благополучных и завершая самыми беднейшими.

СССР, являясь одним из государств, также не мог не иметь в недрах своей экономики эту серую её часть.

Причины:

- В Советском Союзе был дефицит товаров.

- На официальном рынке не было иностранных товаров.

- Были запрещены любые действия с иностранными валютами.

- Существовала преступность, которая желала иметь оружие и другие принадлежности криминала.

- Чёрный рынок мог избавить граждан от долгих очередей.

модератор выбрал этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

aleji ss [16.9K]

8 лет назад

Что такое «черный рынок» как экономическое понятие? Место, где можно купить те товары, которые нельзя купить официально. Если учесть, что в СССР легально можно было купить только какое-то Г..о, а все остальное было в ДЕФИЦИТЕ, то становится понятным, почему он существовал и пользовался такой популярностью. Этот рынок был порождением самой системы и это нужно понимать, ностальгиркя о прошлом

Художественный фильм Черный бизнес, СССР, 1965 год

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

8 лет назад

Вся экономика СССР реально была «черным» рынком. Предприятия должны были «выбивать» сырье и комплектующие для производства товаров, нужно было искать связи с начальниками, давать взятки, просто воровать.

Такая же система существовала и в розничной торговле, наиболее наглые и вороватые руководители торговых организаций за взятки обеспечивали «свои» магазины продовольствием и промышленными товарами, а руководители магазинов за взятки продавали товары населению. «Черный» рынок был основан на махровой коррупции, которая в СССР процветала. Позже эти же коррупционеры стали задавать тон и в России. Почему так происходило? В СССР была плановая система экономики, которая не учитывала потребности населения и предприятий, а это порождало дефицит. Плановая экономика создавала условия и для приписок, когда все было только на бумаге, а реально ничего и не было.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Черный бизнес в ссср

Курсы валют

Чёрный рынок: как жили спекулянты в эпоху развитого социализма

Заниматься спекуляцией в эпоху развитого социализма – это целое искусство. Приходилось соблюдать конспирацию, обзаводиться огромным количеством знакомств и хорошо знать уголовный кодекс.

Хрущев и спекулянты

Годы правления Никиты Хрущева вошли в народную память, как оттепель. Но если в политической жизни действительно произошли некоторые послабления, то в экономике он, наоборот, занялся выдавливанием последних проявлений рыночной экономики. Вводились налоги на с/х животных для городских жителей, ограничили приусадебные хозяйства, кооперативы превращали в обычные предприятия и делалось это под эгидой борьбы со спекулянтами.

Впервые о закручивании гаек заговорили заговорили на ХХ съезде партии. Том самом, где был развенчан «культ личности». Среди задач, которые ставились перед правительством, были введение единых цен на товары, сокращение количества кустарей и постепенное закрытие всех базаров. Победить «черный рынок» Хрущеву, понятное дело, не удалось, но жизнь спекулянтов серьезно изменилась.

При Сталине за всю подпольную торговлю отвечали рынки и барахолки. Там разрешалось продавать только собственную продукцию. То есть сельские жители привозили овощи и фрукты, а кооперативы – произведенные ими промтовары, а на барахолки можно было выходить только со старым и поношенным. Это в идеале. В реальности все получалось иначе.

И кооперативы, и частники вовсю перепродавали дефицит, купленный у государства, не смущаясь и почти не таясь.

Хрущев с этой системой покончил довольно резко. Кустарей, артельщиков и прочих кооператоров с рынков изгнали, на спекулянтов проводились облавы. В 1961 году была даже введена смертная казнь за экономические преступления. Считается, что Хрущев инициировал эти изменения в уголовном кодексе, чтобы показательно наказать валютчиков Рокотова, Файбишенко и Яковлева.

После этого количество смертных приговоров сразу выросло в три раза. В том же году решений о «высшей мере социальной защиты» было вынесено 1890 раз, на следующий – 2159 раз. В таких условиях черный рынок приобрел довольно необычные формы.

Коллекционеры

Самыми странными в мире советских спекулянтов были коллекционеры. Коллекционеры есть всегда и везде. И в СССР они существовали довольно спокойно, если речь шла о марках или открытках, но советские граждане собирали и не столь безобидные вещи. Прежде всего речь идет об импортных виниловых пластинках.

Жесткая государственная монополия и цензура почти полностью перекрывала появление в стране музыкальных новинок. Тем не менее, через «железный занавес» они проникали. Происходило это как раз благодаря коллекционерам.

Виниловые пластинки – товар очень специфический: надо не только знать, что именно покупать, но и сразу представлять, кто их захочет приобрести. Инициаторами выступили меломаны. Они сами искали знакомых, которые выезжали за границу, и заказывали у них конкретных исполнителей. Это было достаточно закрытое сообщество, и коллекционеры обычно хорошо знали друг друга.

Практически сразу они стали заниматься маленькой коммерцией, продавая лишние пластинки. Лишними они были весьма условно и стоить могли до 200 рублей. Но по-настоящему они развернулись, когда появились и стали доступными магнитофоны.

Действовали целые «корпорации», главной целью которых было всеми правдами и неправдами заполучить в СССР самые последние альбомы популярных на Западе групп и исполнителей. И обязательно первыми в стране. Их привозили почти сразу после появления в Европе, тут же переписывали на бобины или кассеты.

Эти «первые копии» моментально покупались студиями звукозаписи по безумным ценам, речь шла о 250 рублях и даже больше. Там их уже размножали для всех желающих. Деньги на этом можно было заработать большие, но занимались подобным бизнесом энтузиасты, которые тратили полученные средства на пополнение фонотеки и новое оборудование.

Коллекционеры контролировали и черный рынок ювелирных изделий. Обычные золотые украшения, как их пренебрежительно называли – штамповку, можно было купить свободно. Элита ценила авторские работы и ювелирку с крупными драгоценными камнями, прежде всего, бриллиантами. В продажу они почти не поступали, так как практически все алмазы шли на экспорт.

Советская партбогема не хотела отказывать себе в таком милом увлечении, поэтому камни по рукам ходили, но делалось это втайне. Считается, что самые большие коллекции были у Галины Брежневой, Людмилы Зыкиной, Натальи Дуровой и Зои Федоровой. Про последнюю говорили, что она была очень крупным игроком на рынке и даже ее убийство связывали со спекуляцией бриллиантами.

Барыги

Советская литература и кинематограф обычно изображала деятеля теневого рынка в длинном пальто, на подкладке которого находилась своеобразная витрина с товаром. Образ этот немного карикатурный, но встречался в реальности. Например, возле многих специализированных магазинов.

Спекулянты искали потенциальных покупателей, почти безошибочно определяя их в общей массе по растерянному выражению лица. Часто дефицит они переносили прямо на себе. Делалось это для того, чтобы при малейшей опасности убежать.

Так продавали лампы и транзисторы, рыболовные крючки, духи, косметику, даже колготки и джинсы. Когда товар был достаточно большим, они предлагали подойти к припаркованному рядом автомобилю или к себе домой. Случалось, что жаждущего приобщится к роднику товаров повышенного спроса после непродолжительного общения приглашали в подсобку магазина.

Такие барыги работали в связке с сотрудниками торговых точек. Иногда они даже числились в штате этих магазинов грузчиками или сторожами, но фактически не работали. Вместо этого они выкупали дефицит, или выступали в роли посредников. Это была самая простая система и от внимания правоохранительных органов она почти не спасала. Милиция регулярно проводила результативные рейды и облавы на них.

Существовала и более сложная схема, которая больше напоминала шпионский детектив. Покупателей искали посредники, они должны были определить их надежность и платежеспособность. После предварительных переговоров они давали адрес и пароль. Обычно в какой-то квартире тех ждал богатый выбор самого разнообразного дефицита.

В основном, дорогущего импорта, так как обычные вещи таким образом продавать было невыгодно. Эта своеобразная точка принимала единовременно только одного покупателя и на месте оставалась недолго. Буквально несколько дней, максимум неделю. Затем снималась другая квартира.

Во второй половине семидесятых интерес милиции к мелким спекулянтам значительно снизился. Они снова появились на рынке, но все равно торговали из-под полы. Например, у бабушек с семечками можно было купить импортные сигареты, алкоголь или джинсы. Некоторые спекулянты, которые раньше мигрировали из квартиры в квартиру, стали принимать посетителей дома.

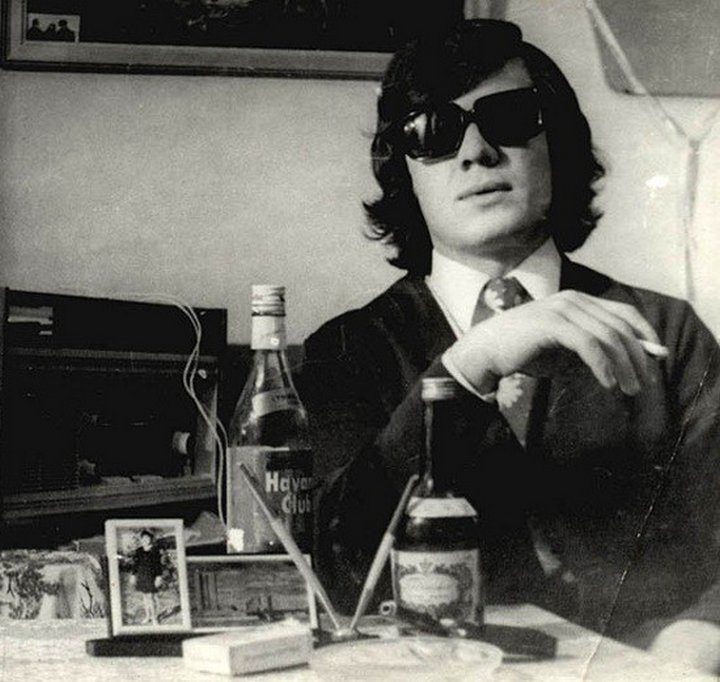

Фарцовщики

Торговлей с иностранцами занимались фарцовщики. Для советской власти они тоже были спекулянтами и даже более злостными преступниками. Уж очень часто обмен советских товаров и сувениров на привозную «фирму» заканчивался валютой и идеологическим разложением.

Это если не говорить о подрыве репутации советского строя… Поэтому охота на фарцовщиков велась серьезная, даже в кино их изображали совсем иначе, чем обычных спекулянтов. Последних осмеивали, рассказывали о частнособственническом инстинкте, иногда даже жалели, как оступившихся. А вот фарцовщики чаще показывались чуть ли не пособниками разнообразных врагов и предателями Родины.

Считается, что появились они во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, однако в портовых Ленинграде и Одессе встречалась и раньше. Изначально фарцовкой занимались молодежь и дети, их еще называли утюги и утюжата. Они предлагали иностранцам поменять импортные вещи на сувениры, алкоголь и другие отечественные товары.

Например, за значок с советской символикой просили жвачку. В магазине он стоил несколько копеек, а даже самая простая иностранная жвачка тянула на 50 копеек, с «вкладышем» – уже рубль. Обычно сами фарцовщики продажей «фирмы» не занимались, сдавая все полученное барыгам-перекупщикам.

Впрочем, в таком простом виде система проработала примерно до середины шестидесятых. Затем к фарцовке подключились практически все, кто имел доступ к иностранцам. Например, горничные в гостиницах, которые меняли вещи на выпивку и черную икру, и обслуживающий персонал круизных портов, готовый провести практически любой бартер. Тогда же эта деятельность приобрела четкую иерархию.

Горничные сдавали дефицит своему администратору, группу фарцовщиков контролировал конкретный барыга-оптовик. Существовали также и самостоятельные фарцовщики, которых называли бомбилами, но и их в восьмидесятых подмяли под себя оптовики.

Надо понимать, что барыги, перекупщики, оптовики для фарцовщиков и те самые спекулянты, которые принимали советских граждан в съемных квартирах, были зачастую одними и теми же людьми. Оценить их обороты сложно, но они же скупали контрабанду, которую привозили моряки и дальнобойщики. Всего на черном рынке крутилось порядка 10 млрд. советских рублей.

Бандиты и милиция

Главными врагами спекулянтов всех мастей были правоохранительные органы и бандиты. Оценить работу милиции в этом направлении сложно. Развернутую статистику по экономическим преступлениям за тот период сложно найти и сейчас. При этом спекуляцию обычно квалифицировали как хищение социалистической собственности.

В целом, общее количество преступлений в стране росло, в 1956 году было зафиксировано почти 527 тысяч преступлений, в 1965 г. – 751 тыс., в 1975 – уже 1,14 млн., а доля покушений на государственную собственность оставалась неизменной, в районе 20%. Надо понимать, что такие правонарушения попадали в статистику при раскрытии, и никак иначе.

Вот только «теневая» экономика и ее представители не ждали безучастно, когда к ним придут люди в форме. Параллельно проходило ее внедрение в милицию и партийный аппарат. За нейтральное отношение к бизнесу платили цеховики и крупные спекулянты, директора фабрик и магазинов давали взятки вышестоящим органам. Можно констатировать, что уже в начале семидесятых система взаимной поруки проникла практически на все уровни.

Другой неотъемлемой частью торговли с рук были самые различные кидалы и бандиты. Они пользовались тем, что никто из участников купли-продажи не был заинтересован в привлечении милиции при обмане. В результате покупатели могли оставить у спекулянта вместо пачки денег нарезанную бумагу или сами получить вместо джинсов одну штанину, а вместо кассетного магнитофона – коробку с кирпичом. Не жаловались спекулянты на ограбления и случаи откровенного бандитизма.

Преступный мир воспринимал «коммерсов», чуть ли не как законную добычу. А в конце шестидесятых стал зарождаться и рэкет. Первой ласточкой будущих девяностых стала банда Монгола (Геннадия Карькова), в которой начинала другая криминальная звезда – Япончик (Вячеслав Иваньков). Хотя самого Монгола арестовали в 1972 году, но идея ушла в массы.

Поразительно, но попытка советской власти кардинально, раз и навсегда, победить спекуляцию и спекулянтов, только еще больше расшатали командно-административную систему управления экономики.

Макс Усачев | RETAILER.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.

Источник: retailer.ru

Красные доллары и сервиз Николая II: как работал черный рынок в СССР

В СССР, который жил за «железным занавесом», разбогатеть можно было только торгуя на черном рынке. Чем торговали в стране Советов, как люди узнавали где и почем добыть дефицит и почему власти зачастую закрывали глаза на черный рынок — об этом снял сюжет телеканал «Москва Доверие».

Борьба со спекулянтами

В середине 80-х годов генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев впервые озвучил величину оборота на черном рынке – 10 миллиардов рублей. Вскоре Верховный Совет СССР принял закон о кооперативах. Они получили равные права с госпредприятиями: обязались выплачивать налоги и вести официальную бухгалтерию. Предприниматели начали «выходить из тени».

Экономист Никита Кричевский утверждает, что советская экономика не считалась с нуждами людей. Половина жителей гигантской страны вынуждена была приобретать товары, минуя магазины.

Как считает Кричевский, это была экономика средств производства, а советские руководители в те годы, еще со времен индустриализации, были заняты тем, что стремились произвести как можно больше станков, оборудования, машин, механизмов и ракет. «А уж жители, население, как-нибудь перетопчутся, потому что времена тяжелые, нас окружают враги, идет противостояние двух систем. Одним словом, не до вас, господа», — говорит Кричевский.

Старшему оперуполномоченному по особо важным делам ГУ МВД СССР Евгению Черноусову не раз приходилось устраивать облавы на спекулянтов. Советская власть контролировала оборонные предприятия и колхозы, хищений там зафиксировано не было, а вот в рыбном хозяйстве, на фабриках и заводах неучтенную продукцию отследить не представлялось возможным, она сразу уходила на черный рынок.

«За счет создания излишек продукции и материалов изготовляли новые изделия, приклеивали ярлыки иностранных фирм и выдавали за хорошую продукцию, а потом реализовывали. И это были огромные деньги, и трудно было бороться из-за того, что никто это не афишировал. Тогда не строили никаких дач, особняков, машин несколько – все боялись. Держали «в кубышке», это действительно была проблема», — вспоминает оперуполномоченный.

В 1989 году Горбачев снова затронул тему теневой экономики. Толкнула его на это история успеха москвича Артема Тарасова: тот открыл первое в Москве брачное агентство и в первые пять дней заработал 100 тысяч рублей, причем средняя зарплата по стране тогда составляла 120 рублей. Тарасова тут же объявили спекулянтом, который незаконно устраивает браки по расчету в погоне за московской пропиской.

В те годы все продавалось только из-под полы — начиная от мяса и заканчивая гарнитурами «Хельга» из ГДР (люди стояли за этими гарнитурами в очередях по три, по четыре года). У Тарасова был друг, нелегальный миллионер, и он знал десятки способов того, как, не воруя, зарабатывать.

Одной из таких тайн он поделился: «Поступает гарнитур мебельный, я иду на склад с гвоздем и царапаю по боковине, огромную царапину делаю. Дальше приходит из главка комиссия и смотрит на гарнитур, он поврежден при перевозке, его уценивают. И мой краснодеревщик заделывает царапину так, что клиент никогда этого не увидит. Приходит клиент по очереди, получает довольный и счастливый гарнитур за полную цену, и еще мне пытается сунуть взятку – 50 или 20 рублей. Я, конечно, не беру – это глупо, брать взятку».

Первый советский миллионер

Несмотря на неудачную попытку с брачным агентством, Тарасов затеял новое дело: Московский дом быта разрешил ему в своих стенах открыть мастерскую по ремонту техники, эксклюзивной в те времена в Советском Союзе – импортной.

Тарасов взял двух инженеров с паяльниками, которые могли чинить бытовую японскую технику. В то время не было возможности нигде ее ремонтировать в Москве, была только одна организация, которая привозила эти запчасти. Причем запчасти ждали по году, по два, и платили большие деньги. А эти «умельцы» стали ремонтировать японские магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры.

У компании пошел огромный поток, потому что инженеры умудрялись ставить советские транзисторы в японские портативные магнитофоны. И когда один из пользователей открыл крышку и посмотрел, что там было — там стояли огромные транзисторы, куча проводов, все это было залито эпоксидной смолой, но самое главное — магнитофон работал.

Компанию обвинили в воровстве зарубежных деталей, начался процесс. Спасла Тарасова жалобная книга: в ней ни одной претензии, сплошь благодарности, и следователям не за что было зацепиться. Но вскоре он дал новый повод для ареста.

«Руководство – я, мой заместитель, второй заместитель и главный бухгалтер, разделили между собой 10 миллионов. Выписали по 3 миллиона зарплаты, и бухгалтеру, чтобы она с нами оставалась, 700 тысяч дали. Она чуть не повесилась от ужаса», — рассказывает предприниматель. Едва была подписана ведомость, как дело дошло до самого Горбачева.

«Периодически сотрудники МВД возбуждали уголовные дела по спекуляции, заводились дела оперативной разработки и выявлялись организаторы поставок той продукции из-за рубежа или неучтенной. Но это была капля в море, поэтому побороть это было просто нельзя. И власти, понимая это, делали видимость, что борются с этими черными рынками и так далее, а на самом деле такой эффективности работы в этом направлении, безусловно, не было», — считает оперуполномоченный Черноусов.

Тарасову тоже приходилось общаться со спекулянтами, иначе система не будет работать: чтобы получить одно, нужно достать что-то другое. Его фирма по ремонту импортной техники выросла, они перешли на закупку компьютеров и программного обеспечения для всех структур в стране, в том числе для Звездного городка Академии наук и даже для КГБ.

Расчет в те годы был только наличными. К началу 1989 года на счету фирмы оказалось 100 миллионов рублей, и это в то время, когда роскошный Mercedes стоил 12 тысяч.

У фирмы Тарасова был знакомый в Минюсте СССР, который сообщал все новости о законодательстве. И как-то он сказал: «Вскоре на наличные деньги, которые кооператив может тратить в день, будет ограничение – всего 100 рублей. Вот в кассе должны быть 100 рублей. Все остальные где-то должны в банках размещаться и тратить их нельзя». А у кооператива «Техника» в штате были 1800 человек.

Тогда-то и пришла Тарасову идея поделить зарплатный фонд среди «своих», чтобы потом в течение года тратить его на нужды кооператива. Но когда они внесли партийные взносы на 90 тысяч рублей, об этом тут же доложили «наверх».

Вскоре пришла комиссия – восемь различных организаций: ОБХСС, КГБ СССР, ГРУ, Минфин, КРУ Минфина, финансовые территориальные отделения. Когда они сняли кассу, там оказалось 959 тысяч 837 рублей 48 копеек. Комиссия подготавливала протокол о том, что все законно, но выступил Горбачев и сказал: «Мы не позволим превращать нашу социалистическую родину в капитализм. Мы этих толстосумов должны призвать к ответственности».

Комиссия вернулась, протокол был порван, кооператив остановил работу, все уволились. Тарасов остался один, ему грозила 93-я статья УК СССР «Хищение государственной собственности в особо крупных размерах». Наказание только одно – расстрел. По этой же статье несколько лет назад приговорили отца друга Тарасова – директора Елисеевского магазина Соколова, в свое время эта история наделала много шума.

Советский миллионер Артем Тарасов пошел на отчаянный шаг: он пришел на телевидение, в прогрессивную программу «Взгляд», и рассказал свою историю на всю страну. Причем сделал громкое заявление: если докажут, что он спекулянт, он готов к расстрелу хоть на Красной площади.

«Взглядовцы» боялись, что их закроют, но их не закрыли, и я стал популярным: в следующие дни меня окружало огромное количество всяких журналистов, обо мне написали «Московские новости» – в то время очень прогрессивная газета, на английском. У меня брали интервью все агентства мира: Associated Press, японские всякие. И, конечно, меня трогать было сложно», — рассказал Тарасов.

Дошло это до того, что его избрали народным депутатом РСФСР. Тогда Тарасов обрел «иммунитет» и мог уже спокойно, находясь в лагере Ельцина, в унисон со всеми говорить, что пора уходить Горбачеву, что эта перестройка – это неправильно и нужен свободный рынок.

История свободной торговли в СССР

Слово «рынок» в то время само по себе считалось преступным. За частную торговлю могли вменить статью. Если человек покупал товар и перепродавал – это спекуляция: пять-семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. За коммерческое посредничество (была и такая статья) – три года.

Правда, в Советском Союзе так жили не всегда. В середине 20-х годов торговля на улицах велась открыто – это были годы НЭПа. Короткому, но такому яркому периоду в истории москвовед Татьяна Воронцова посвящает отдельную экскурсию.

«Многие у нас считают, что выстрелила «Аврора», а потом сразу метро пустили, вот эти 10-15 лет все время куда-то из нашей истории исчезают, но, тем не менее, время это было очень интересное, когда торговля расцвела. Была и частная торговля, и кооперативная, существовало множество артелей. И государственная торговля тоже стала подниматься. Была конкуренция, было многообразие товаров», — считает Воронцова.

Правда, частников и тогда несколько ущемляли: не давали печатать цветную рекламу или пользоваться помощью профессиональных поэтов, в то время как госуслуги продвигал сам Маяковский.

Интересный факт: в 1927 году в Москве в свободной продаже было 25 наименований модных журналов (детская мода, женская мода, летняя, весенняя) – на любые запросы. Но в конце 20-х годов, когда начинаются пятилетки, о свободной частной торговле пришлось забыть, страна встала на рельсы индустриализации.

Однако публицист Александр Трубицын недавно сделал своеобразное открытие: он обнаружил, что при Сталине предприниматели как класс уничтожены не были, а наоборот – весьма и весьма процветали.

Например, в «Сборнике документов НКВД периода Великой Отечественной войны», было написано, что на заводе таком-то в производстве находится столько-то снарядов, столько-то в производстве, столько-то на выходе, столько-то заготовлено, столько-то может произвести, сроки и так далее – обычный технический отчет. Но самое главное, что это производство принадлежало артели.

Артель – это когда люди объединялись в бригады на сезонные заработки или налаживали небольшое производство. Как правило, они занимали ту нишу, где не успевало государство. К слову, в 1953 году порядка 6% валового национального продукта делалось частными предпринимателями, причем первые телевизоры и первые радиолы делали именно в артелях.

В документах сталинского периода членов артелей указывали наряду с рабочими и колхозниками. Они были полноправными гражданами, которых так же награждали орденами и выдвигали на доску почета. Мало того, чтобы исключить коррупцию, Совнарком предусмотрел точные ставки, по которым в артели доставляют сырье и материалы. Единственное требование к ним – чтобы цена на продукцию не превышала государственную больше чем на 10%.

При Хрущеве появилось такое явление, как фарцовка. Особенно заметно это стало после Международного фестиваля молодежи и студентов, устроенного в Москве в 1957 году. Тогда советские люди увидели, как можно одеваться. Советских модников тут же окрестили стилягами. Сначала только они были главными клиентами фарцовщиков, а потом нелегальная торговля разрослась до всесоюзных масштабов.

Гостиница «Интурист» – самое известное гостиничное предприятие, в котором обитали торговцы, фарцовщики. К 70-м годам в сеть фарцовщиков входили практически все горничные, этажные, бармены, уборщики гостиниц. Их задача — выторговать у незадачливых иностранцев любыми средствами модные вещи и потом уже отдать перекупщикам.

У «Интуриста», «Метрополя» и других популярных среди иностранцев гостиниц фарцовщики дежурили сутками. За определенную плату швейцары их не прогоняли. Продавали добычу зачастую тут же, в ближайшем московском дворе и даже в общественном туалете. Один из них когда-то располагался в Камергерском переулке, недалеко от Красной площади.

«Валютные» дела и красные доллары

И если на мелкую торговлю власти зачастую закрывали глаза, то валютные операции в стране были вне закона. За пару долларов можно было получить немалый срок. Так произошло с актером Владимиром Долинским: за пять лет до съемок в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» его, артиста Театра сатиры, взяли с поличным на продаже валюты. Он отсидел почти четыре года в колонии строгого режима.

Прошение друзей-артистов и доказательства случайности сделки на следствие не подействовали. А все из-за 30 долларов — он купил их, когда театр собрался за рубеж на гастроли. Потом поездку отменили, и Долинский захотел вернуть свои рубли.

Как вспоминает экономист Кричевский, незаконные валютные операции в Советском Союзе иногда доходили до абсурда. Так, в 70-х годах в Москве получил широкую, естественно, неформальную, негазетную огласку занятный эпизод, случившийся в так называемой «трубе» – переходе от нынешнего Охотного ряда к площади Революции. Один товарищ, желавший приобрести доллары, по совету друзей собрал все свободные советские рубли, приехал на эту точку, пришел в «трубу» и достаточно быстро нашел того, у кого доллары были в наличии.

Дальше началось самое интересное. Продавец сообщил нашему незадачливому покупателю, что настоящий доллар не зеленый, а красный. И если он купит красные доллары, и приедет за границу, то он сможет обменять эти доллары на европейскую валюту по более высокому курсу. Продавец очень удивился, что покупатель, который желал приобрести эти доллары, об этом ничего не знал и ничего не слышал.

Кстати говоря, покупателем был не самый последний советский спортсмен. Он купил красные доллары и, конечно же, был поднят на смех абсолютно всеми своими приятелями.

Преследование антикваров

На волне перестройки пришла волна облав: милиция арестовывала крупных спекулянтов, которых раньше не смели трогать. Шли операции по захвату цеховиков – это те, кто производит товар подпольно и в больших размерах. Чаще всего они подделывали заграничные бренды. Особенно популярен был джинсовый бизнес, а самые высокие ставки шли на рынке антиквариата. Одним из немногих частных коллекционеров тогда был Михаил Перченко.

Страсть к антиквариату и коллекционированию у него появилась еще в детстве. Перченко до сих пор помнит тот день в мельчайших деталях: он гулял по старому Арбату и случайно заметил в витрине комиссионного магазина красивый сервиз, точнее – его ценник. Сервиз стоил 96 тысяч рублей (для сравнения: лимузин «ЗиМ», который никто не мог купить, стоил 42 тысячи).

Сервиз, кстати, был непростой: он был на 48 персон, весил 146 килограммов и принадлежал Николаю II, с его вензелями и с родной позолотой. Первый предмет Перченко смог купить уже в 19 лет. Правда, давно уже его продал — говорит, нельзя собрать настоящую коллекцию, ни с чем не расставаясь.

Михаил Перченко признает, что в советские годы сотрудничал со спекулянтами – покупал у них иконы. Но было одно железное правило, которого он придерживался, и которое, как считает, спасло его от тюрьмы, – никогда не связываться с контрабандистами.

«Черный рынок в России был громадным. Правда, и сейчас редко когда можно купить что-то стоящее с витрины, все продается в кабинетах, в руках и так далее. Можно было каждого антиквара обвинить в спекуляции и посадить его на большой срок, и многие из коллекционеров сидели. Когда я уже стал собирать западноевропейское искусство, на меня начали охотиться. Как-то удалось поймать меня на взятке в 10 рублей, причем взятка была не должностному лицу, а продавцу и не в виде денег, а в виде конфет», — рассказал Перченко.

Обыск в доме коллекционера начался в 6 часов утра и продолжался до позднего вечера. Он уже изучил процедуру – это третий раз, когда его пытались арестовать. Только потом друзья ему рассказали, что в тот день в Москве изъяли 13 коллекций и лишь Перченко удалось все вернуть благодаря связям.

По неписаным законам теневая экономика появляется везде и всегда, если есть ограничения на торговлю тем или иным товаром. Прибыль на таком рынке гораздо выше, хотя выше и риски. Черный рынок в СССР стал неотъемлемой частью советского быта. Запретить жить красиво было невозможно и за «железным занавесом».

Источник: www.m24.ru