Вначале была ITIL

В 80-е годы прошлого столетия в теории управления ИТ был сделан принципиальный шаг, вызванный, как это часто бывает, сугубо утилитарными причинами, но оказавший огромное влияние на развитие процессного подхода к управлению ИТ. (Управлением ИТ для краткости будем называть управление всеми видами деятельности, связанными с развитием и использованием информационных технологий.) Речь идет о создании библиотеки ITIL и разработке модели процессов управления ИТ-услугами.

Основные положения ITIL.

1. ИТ-организация оказывает пользователям услуги, набор которых согласован и конечен. Изменения в этот набор вносятся относительно редко, и для этого применяется специальная процедура.

2. Отношения пользователей и ИТ-организации строятся на строго договорной основе. Расчет за оказанные услуги основывается на согласованных тарифах и данных об объемах потребленных услуг.

3. Все взаимодействия потребителей услуг с ИТ-организацией происходят через службу единого окна — Service Desk.

Лекция «Информационные технологии. Цели, задачи, термины и определение, назначение»

Поистине революционный шаг, сделанный разработчиками ITIL, состоял в том, что впервые была разработана замкнутая и полная процессная модель, включающая все необходимые для реализации перечисленных положений процессы. Для описания процессов модели применялась универсальная система понятий, позволившая, с одной стороны, использовать естественный язык, а с другой — достичь вполне приемлемого уровня строгости и точности.

Важно отметить, что создатели ITIL не дают строгого определения ИТ-услуги, предпочитая интуитивно понятные описания возможных услуг точным и однозначным формулировкам. Поскольку изначально библиотека ITIL была ориентирована на управление ИТ-инфраструктурой, большинство примеров ИТ-услуг относилось к тем, что были связаны с использованием ресурсов ИТ-инфраструктуры. Отсюда вытекает четвертое положение, неявно присутствующее в ITIL.

4. Потребление ИТ-услуги происходит по схеме «запрос услуги — предоставление услуги», когда потребитель явно указывает, какая именно услуга ему необходима.

Важным этапом стало создание в период с 2000 по 2004 год сложной и объемной библиотеки ITIL, охватывающей широкое множество процессов управления ИТ и насчитывающей восемь книг. Эту совокупность книг часто называют ITIL версии 2. В основе второй версии ITIL лежат две книги: «Поддержка услуг» и «Предоставление услуг», где описаны важнейшие и основополагающие процессы модели.

Таким образом, ITIL второй версии определяет не только перечень услуг, оказываемых ИТ-организацией бизнес-заказчикам, но и метод их взаимодействия. Больше всего это напоминает процесс взаимодействия потребителей услуг ЖКХ и обслуживающих организаций. Такой подход отражает распространенное в 80-е годы прошлого века представление об ИТ-организации как об обслуживающем подразделении, играющем в бизнесе сугубо вспомогательную роль.

История внедрения второй версии ITIL в России достаточно интересна. Во-первых, концепция ITIL приобрела популярность, и многие ее понятия — например, SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне услуг), «инцидент» или «конфигурационная база данных» — хорошо известны ИТ-специалистам.

8. Жизненный цикл информационных технологий

Во-вторых, в среде ИТ-специалистов и менеджеров существует устойчивое представление о том, что внедрение процессов ITIL — дело нужное и полезное. Практика показывает, однако, что ряд компаний, начинавших внедрять ITIL, ограничивается созданием службы Service Desk, процесса управления инцидентами и в некоторых случаях конфигурационной базы данных, после чего процесс внедрения чаще всего завершается. В-третьих, проявилась тенденция выделять службу управления ИТ-услугами в отдельную структуру внутри ИТ-организации или даже в бизнес-единицу, не связанную структурно с ИТ-организацией. Это означает, что модель ITIL описывает лишь часть процессов ИТ-организации, а вопрос о том, что же производит ИТ-организация в целом, по-прежнему остается открытым. В четвертых, появился чрезвычайно любопытный опыт использования модели ITIL для организации процессов управления не ИТ-услугами: автотранспортом, услугами энерго- и теплоснабжения и т. п.

В целом же, по крайней мере в России, практика внедрения ITIL остается достаточно ограниченной. Обычно ИТ-менеджеры обвиняют в этом представителей бизнеса, которые не могут оценить преимуществ предлагаемой им процессной модели. Однако проблема гораздо глубже.

Модернизация второй версии ITIL

С точки зрения ITIL второй версии ИТ-организация ответственна прежде всего за управление ИТ-инфраструктурой. ITIL не дает строгого определения ИТ-инфраструктуры, но из текста книг библиотеки понятно, что имеется в виду прежде всего аппаратное, коммуникационное и программное обеспечение, эксплуатируемое на предприятии.

С практической точки зрения это вполне оправданно: объем программного и аппаратного обеспечения в крупных компаниях может быть весьма значительным, и разумное управление ИТ-инфраструктурой остается на обозримое будущее актуальной задачей. Кроме того, разумные методы управления ИТ-инфраструктурой могут способствовать и снижению суммарных затрат на закупку программного и аппаратного обеспечения. Тем не менее оптимизация управления ИТ-инфраструктурой, с точки зрения руководителей бизнеса, видимо, не оправдывает тех расходов, которые необходимы для полномасштабного внедрения процессов ITIL, что и объясняет весьма ограниченное распространение на практике большинства процессов ITIL. Приходится предположить, что ожидания бизнеса от ИТ-организации в последние годы принципиально изменились и не сводятся к оптимизации управления ИТ-ресурсами.

Дело в том, что современная ИТ-организация больше не является исключительно центром затрат. Очевидно, что усложнение ИТ, сращивание их с бизнесом, создание новых бизнес-услуг, принципиально зависящих от ИТ или даже невозможных без ИТ (достаточно привести примеры интернет-торговли или современных услуг связи), делают ИТ-организацию полноценным центром прибыли.

В отличие от, например, транспортной службы банка, услуги которой трудно связать с конкретными банковскими продуктами и услугами, ИТ-организация в ряде случаев производит услуги, являющиеся неотъемлемой частью продукта компании. Тем самым ИТ-организация превращается в полноценного бизнес-партнера, прямо заинтересованного в повышении прибыли основного бизнеса. Это означает, что ИТ-организация не только обеспечивает автоматизацию, но и на равных вместе с бизнесом может осуществлять реинжиниринг бизнес-процессов. Именно поэтому во многих компаниях, в отсутствие владельцев бизнес-процессов со стороны бизнеса, «стихийным» владельцем становится именно ИТ-организация, владеющая полной информацией о структуре и участниках процессов.

Такое изменение ситуации не могло не стимулировать изменений в подходе ITIL к управлению ИТ-услугами, и в 2007 году появилось новое издание библиотеки ITIL, которое принято называть ITIL версии 3.

Все четыре перечисленных выше положения, лежащих в основе ITIL версии 2, сохранены и в ITIL версии 3, хотя механизм «запрос услуги — оказание услуги» не играет теперь принципиальной роли из-за существенного усложнения самого понятия услуги и процесса ее оказания.

Первое положение значительно расширено за счет того, что изменения в состав услуг могут вноситься в любой момент времени, и это не исключительная, а штатная ситуация. Даже структурно ITIL версии 3 организована по этапам жизненного цикла услуг — от проектирования до предоставления и вывода их из эксплуатации. Жизненный цикл услуги содержит также два постоянно идущих процесса: стратегическое планирование и постоянное улучшение.

Второе положение также претерпело существенные изменения. Теперь управление финансами включает целый ряд активностей: управление инвестициями, управление рисками, расчет финансовых показателей и т. п.

Новая версия библиотеки ориентируется не только на услуги, связанные преимущественно с ИТ-инфраструктурой. В ней делается попытка охватить вообще все услуги ИТ-организации, которые она оказывает бизнесу.

Как и ранее, строгое определение услуги в новой версии отсутствует. Вместо этого в первой книге ITIL версии 3 («Стратегия услуг») приводятся пространные и неформальные рассуждения о природе услуг, из этих рассуждений следует, что услуги ИТ-организации состоят в частичной или полной автоматизации бизнес-процессов создания продуктов и услуг компании. Термин «ИТ-услуги» сохраняется за услугами нижнего уровня, необходимыми для реализации основных услуг ИТ-организации.

В первой книге ITIL версии 3 для описания стратегии управления услугами процессы практически не применяются. В остальных же книгах сохранен процессный подход, аналогичный тому, что применялся в ITIL версии 2. Наименее формализованной частью управления услугами является деятельность по созданию и поддержанию портфеля услуг, пространно описанная в первой книге. Это сложная и многогранная деятельность, включающая изучение потребностей бизнеса в услугах, анализ требований, построение бизнес-кейсов, анализ затрат на создание услуг и т. п. ITIL версии 3 не приводит для управления портфелем услуг никаких описаний процессов или хотя бы отдельных активностей. Единственное, что предлагается, — более-менее законченная система высокоуровневых понятий и общие соображения, не выходящие за пределы здравого смысла. Таким образом, взаимодействие ИТ-организации и бизнеса остается неохваченным процессной моделью ITIL версии 3.

Общий язык вместо процесса

В ходе общения с ИТ-специалистами, использующими ITIL (речь идет, конечно, о второй версии) для управления ИТ-услугами, иногда приходится слышать рассуждения о том, что процессная модель ITIL чересчур «механистична», что она мешает нормальному взаимодействию ИТ-организации и пользователей и т. п. В этом есть большая доля истины, и обусловлено это самим процессным подходом, который исходит из взаимозаменяемости людей, выполняющих одинаковые роли. До тех пор, пока инциденты связаны с ресурсами, обладающими простым поведением (работает — не работает, хватает — не хватает и т. п.), требования пользователей также просты и могут быть однозначно проинтерпретированы участником процесса обработки инцидентов. Если же ресурсы обладают сложным и не до конца понятным поведением (примером могут служить разработанные на заказ приложения), требования к ним не могут быть сформулированы однозначно. А значит, интерпретация требований будет решающим образом зависеть от конкретного ИТ-специалиста.

В некоторых случаях, однако, можно говорить о регламентированном процессе взаимодействия ИТ-организации и представителей бизнеса. Он, безусловно, присутствует на высшем уровне (взаимодействие CIO с руководителями бизнеса), где вопросы ИТ-инвестиций в масштабах компании рассматриваются и решаются в соответствии с корпоративным бюджетным процессом.

Процесс существует с оговорками и на нижнем уровне, где пользователи обращаются в Service Desk за услугами. На среднем же уровне взаимодействие практически всегда определяется не регламентом, а взаимным персональным доверием между ИТ-руководителями и бизнес-менеджерами.

В то же время именно средний уровень — это уровень обсуждения проблем автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов, то есть тот уровень, на котором возникают конкретные услуги, составляющие содержимое портфеля услуг. Вообще доверие или недоверие между ИТ-специалистами, ИТ-менеджерами и руководителями бизнеса играет принципиально важную роль. Даже на самом нижнем уровне взаимодействия недоверие к конкретному ИТ-специалисту может нарушить нормальное течение процесса разрешения инцидента. Да и на самом верхнем уровне часто именно взаимное доверие между руководителями, а не формальное обоснование становится решающим фактором при принятии ответственных и дорогостоящих решений в области стратегического управления ИТ.

Одним из факторов, способствующих установлению доверительных отношений, является уровень взаимопонимания. Очевидно, ИТ-специалисты и руководители бизнеса, имеющие, как правило, разное образование и оперирующие разными объектами, нуждаются в общей системе понятий, пользуясь которой, они могли бы однозначно интерпретировать происходящее и принимать решения в области управления ИТ. ITIL версии 3 предлагает основу для построения такой системы — понятие услуги ИТ-организации бизнесу.

Для однозначной интерпретации услуг ИТ-специалистами и бизнес-заказчиками и пользователями необходимо разработать общую систему понятий, с помощью которых будут определяться услуги. ITIL версии 3 не дает никаких практических рекомендаций по построению такой системы.

Кроме того, нужно принять во внимание, что не только ИТ-специалисты и руководители бизнеса оперируют разными понятиями. На разных языках говорят программисты, руководители ИТ-проектов, руководители структурных подразделений ИТ-организации, а также рядовые пользователи, владельцы основных бизнес-процессов, топ-менеджеры. Взаимодействие ИТ-организации и бизнеса происходит на нескольких уровнях, причем на каждом уровне используются свой язык и своя система понятий. Взаимодействия представителей разных уровней затруднены и на практике часто запрещаются (естественно, речь идет только о взаимодействиях, имеющих производственный характер).

Портфель услуг содержит информацию о приоритетных и перспективных услугах, связанных с ними рисках и затратах, взаимосвязи услуг, иерархии услуг, способах реализации услуг и т. п. ITIL версии 3 не дает законченного определения структуры и содержания портфеля услуг. Представляется, что портфель должен содержать и бизнес-требования к услугам, и ограничения, и отображения бизнес-понятий, которыми оперируют руководители бизнеса и пользователи, в ИТ-понятия.

Вряд ли возможно описать деятельность по управлению портфелем услуг в виде какого-то стандартного процесса. В то же время в каждой конкретной организации можно поставить задачу разработать такую систему понятий, которая позволила бы ИТ-специалистам и руководителям бизнеса эффективно взаимодействовать и принимать обоснованные решения. Фактически речь идет о том, чтобы строить взаимодействие ИТ-организации и бизнеса не на основе жестко регламентированного процесса, а на основе строгого, понятного и прозрачного общего языка, на котором и должны общаться партнеры, одинаково заинтересованные в достижении общих целей. Понятно, что сложность и точность такого языка будут зависеть и от сложности решаемых задач, и от персоналий, и от корпоративной культуры, и от управленческой зрелости организации.

Источник: www.osp.ru

Взаимодействие информационных технологий и бизнеса

1. Взаимодействие информационных технологий и бизнеса

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И БИЗНЕСА

ЛЕКЦИЯ №3

2.

• Технология – описание средств и правил пооперационного выполнения

работы или производства продукта, изделия.

• Информационная технология

представляет собой описание процессов,

средств и правил выполнения информационной работы.

• Информационная работа – это совокупность действий по получению,

регистрации, передаче, хранению и преобразованию информации с целью

получения результирующего информационного объекта (управленческого

решения, производственного задания, документа, значения показателя и

пр.).

• Элементами информационной работы являются информационные

процессы.

3.

4.

• Усложнение информационных технологий привело к удорожанию и

усложнению в целом систем информационного обеспечения бизнеса.

Вследствие этого усложнилось взаимодействие специалистов по бизнесу с

ИТ-системой, хотя по функциональному назначению ИТ-системы должны

обслуживать бизнес. Это явилось первой причиной снижения

эффективности использования информационных технологий.

• Другой причиной возникновения проблем во взаимодействии «бизнес –

информационные технологии» стала инерционность в реакции ИТ-систем

на изменения в бизнес-системах, происходящих под влиянием

динамичности внешней среды – изменений законодательства,

конъюнктуры рынка, формирования новых бизнес-структур.

5.

Выбор стратегии автоматизированной информационной технологии для

предприятия определяется следующими факторами:

• — областью функционирования предприятия или организации;

• — типом предприятия или организации;

• — производственно-хозяйственной или иной деятельностью;

• — принятой моделью управления организацией или предприятием;

• — новыми задачами в управлении;

• — существующей информационной инфраструктурой и т. д.

6.

• В условиях современных рыночных отношений широкое развитие получил

крупномасштабный бизнес, которому свойственны формы организации на

основе объединения предприятий, фирм в корпорации, холдинги,

концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы и т.п

• В крупных организациях сложились две формы управления—

централизованная и децентрализованная.

7.

Организации с централизованной формой управления характеризуются

распределением функций и полномочий среди структурных подразделений с

жесткой координацией производственно-хозяйственной деятельности в аппарате

управления.

Организации с децентрализованной формой — характеризуются выделением

внутри организации стратегических единиц бизнеса или центров прибыли,

деятельность которых поддается самостоятельному планированию и имеет свой

бюджет. В этом случае аппарат управления наделяет достаточно широкими

полномочиями, на него возлагается ответственность за результаты

производственно-хозяйственной деятельности, и конкурентоспособность

продукции компании. Для высшего же руководства создаются реальные

возможности заниматься долгосрочным планированием и расширяющимися

внешними контактами.

8.

• В первом и во втором случаях корпоративность системы формируется за

счет организационных, технологических, информационных и других связей,

объединяющих территориально рассредоточенные отделения, построенные

на разнообразных технологических платформах, по горизонтали и

вертикали.

• Основное отличие двух типов управления крупными

организациями/предприятиями заключается в организации

автоматизированной информационной технологии.

• Для эффективного управления крупными организациями, имеющими

большое количество филиалов, строится автоматизированная

корпоративная сеть (например, Интранет, Экстранет).

9.

• Интранет (англ. Intranet, также употребляется термин интрасеть) — в

отличие от сети Интернет, это внутренняя частная сеть организации. Как

правило, интранет — это Интернет в миниатюре, который построен на

использовании протокола IP для обмена и совместного использования

некоторой части информации внутри этой организации. Это могут быть

списки сотрудников, списки телефонов партнёров и заказчиков. Чаще всего

под этим термином имеют в виду только видимую часть интранет —

внутренний веб-сайт организации. Основанный на базовых протоколах HTTP

и HTTPS и организованный по принципу клиент-се́рвер, интранет-сайт

доступен с любого компьютера через браузер. Таким образом, интранет —

это «частный» Интернет, ограниченный виртуальным пространством

отдельно взятой организации.

10.

Задачи, которые решает Интранет:

• Внутренние и внешние коммуникации;

• Управление задачами и проектами;

• Совместная работа с документами;

• Планирование рабочего времени;

• CRM;

• HR (Управление персоналом);

• Автоматизация бизнес-процессов;

• Мобильность

11.

• Экстранет (англ. extranet) — защищённая от несанкционированного доступа корпоративная

сеть, использующая Интернет-технологии для внутрикорпоративных целей, а также для

предоставления части корпоративной информации и корпоративных приложений деловым

партнерам компании.

• Вопросы обеспечения безопасности в Экстранет намного серьёзнее, чем в Интранет. Для

сети Экстранет особенно важны аутентификация пользователя (который может и не

являться сотрудником компании) и, особенно, защита от несанкционированного доступа,

тогда как для приложений Интранет они играют гораздо менее существенную роль,

поскольку доступ к этой сети ограничен физическими рамками компании.

• Корпоративное применение Экстранет это закрытые корпоративные порталы, на которых

размещаются закрытые корпоративные материалы и предоставляется доступ

уполномоченным сотрудникам компании к приложениям для коллективной работы,

системам автоматизированного управления компанией, а также доступ к ограниченному

ряду материалов партнерам и постоянным клиентам компании. Кроме того, в Экстранете

возможно применение и других сервисов Интернет: электронной почты, FTP и т. д.

12.

• Определяющим фактором при организации корпоративных

вычислительных сетей и организации информационных связей между

подразделениями крупных предприятий и организаций различного типа,

где осуществляются распределенная обработка данных филиалов и

концентрация данных в автоматизированном корпоративном

информационном хранилище, является простота доступа к

информационным ресурсам. В этой связи основой современного подхода

технических решений в построении информационной технологии в

корпоративных системах является архитектура «клиент-сервер»

13.

• Клиент-сервер

(англ. Client-server) — вычислительная или сетевая

архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между

поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг,

называемыми клиентами. Физически клиент и сервер — это программное

обеспечение. Обычно они взаимодействуют через компьютерную сеть

посредством сетевых протоколов и находятся на разных вычислительных

машинах, но могут выполняться также и на одной машине. Программы —

сервера, ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют им

свои ресурсы в виде данных или сервисных функций.

14.

Современные методологии управления ИТ-проектами призваны обеспечить

результативность, рациональность и эффективное управление рисками при

их проведении. Ценность информационных технологий для организации

реализуется через создание и использование трех независимых видов

ресурсов:

• — человеческий капитал (компетентный, высоко мотивированный персонал

службы ИТ, сфокусированный на обеспечении потребностей бизнеса

организации);

• — технологии (совместно используемые данные и платформы);

• — взаимосвязи между ИТ и бизнесом (взаимное понимание, совместное

принятие на себя рисков и ответственности).

15.

Эти три ресурса одновременно создаются и используются за счет реализации

трех ключевых ИТ-процессов:

• — инновации в области ИТ – идентификация и планирование создания

соответствующих прикладных систем;

• — процесс создания систем – проектирование, покупка, разработка,

конфигурирование и внедрение;

• — услуги по сопровождению и эксплуатации – операционное

сопровождение и поддержка систем в период после внедрения.

16.

Модели взаимодействия субъектов рынка в компьютерных сетях:

• между юридическими лицами, организациями (Business-to-Business — В2В);

• юридическими и физическими лицами (Business-to-Customer — В2С);

• юридическими лицами и государственными организациями (Business-toGovernment — B2G);

• физическими лицами (Customer-to-Customer — С2С);

• государственными организациями и физическими лицами (Government-toCustomer — G2C).

17.

• В2В: торгово-закупочные площадки; аутсорсинг; электронные платежные системы;

виртуальные предприятия; электронные биржи; электронные аукционы; интернеттрейдинг; интернет-инкубаторы; интернет-реклама; системы мобильной коммерции (mcommerce); системы страхования и перестрахования; доски объявлений (Bulletin Board

Systems — BBS); информационные бизнес-системы.

• В2С: торговые ряды; электронные витрины и каталоги; электронные магазины;

электронные аукционы; интернет-трейдинг; электронные платежные системы; интернетстрахование; системы телеработы; системы вирусного маркетинга; интернет-реклама;

спонсорские программы; туристические и прочие услуги.

• B2G: участие в электронных торгах по закупке продукции для государственных нужд;

выполнение государственных заказов;

18.

• С2В: частные услуги; участие в опросах и других рекламных акциях;

участие в партнерских и спонсорских программах.

• С2С: доски объявлений; интернет-аукционы; системы P2P; системы

вирусного и многоуровневого маркетинга.

• C2G: выборы; участие в опросах общественного мнения; уплата

налогов, сборов, штрафов; представление заявок, жалоб, обращений

граждан.

19.

G2B (электронное правительство): системы распределения государственных

заказов; электронные тендеры; обеспечение контакта с налоговыми,

таможенными органами, органами государственной сертификации и

лицензирования, администрациями и т.д.; юридические и информационносправочные службы; геоинформационные системы.

G2C (электронное правительство): системы социального обслуживания

(пенсии, пособия, льготы и т.п.); системы коммунального обслуживания;

юридические и информационно-справочные службы; геоинформационные

системы.

G2G (электронное правительство): выборы; автоматизированные системы

сотрудничества в таможенной, налоговой, правоохранительной сферах;

геоинформационные системы.

20.

Для организаций, которые добились существенных успехов в использовании

ИТ, можно выделить три общие характеристики:

• концентрировали свои инвестиции в ИТ в тех областях, которые

максимально влияли на факторы эффективности для данной конкретной

индустрии или компании;

• тщательно выбирали последовательность и время реализации

соответствующих инвестиций;

• не использовали ИТ изолировано, а, скорее, развивали инновации в

области управления в комбинации с технологическими инновациями.

Источник: ppt-online.org

Управление информационными технологиями: тренды, проблемы и перспективы

Результаты Всероссийского исследования IT Service Management 2019

эксперт в области менеджмента

эксперт в области менеджмента

Ввиду невероятной скорости процессов цифровой трансформации перед ИТ-руководителями чуть ли не ежедневно встают нешаблонные проблемы. Решение многих из них возможно лишь в рамках инновационных управленческих парадигм и методов. Каковы же они — эти свежеиспеченные правила игры? И далеко ли мы продвинулись в вопросах цифровизации?

![]() 0

0 ![]() 5 12/02/2020

5 12/02/2020

Ответы на эти вопросы можно найти во Всероссийском исследовании IT Service Management , проведенном во второй половине 2019 года. В анкетировании приняли участие ИТ-представители 138 организаций разной отраслевой специфики и размеров : поставщики ИТ-услуг (ИТ-компании); организации, предоставляющие услуги телекоммуникаций (38%); финансовый сектор (12%); компании розничной торговли и дистрибуции (9%) и др.

Результаты исследования позволили дать хоть и неисчерпывающие, но весьма показательные ответы на ряд очень острых вопросов ИТ-менеджмента:

- Насколько российские компании вовлечены в процессы цифровизации?

- Какие проблемы в области управления ИТ более всего беспокоят бизнес?

- Какие методологии и практики используются для решения этих проблем?

- Насколько распространено использование сервисного подхода в российских компаниях и какие задачи он решает?

На заметку

Сервисный подход (ITSM) — целенаправленная управленческая деятельность в области ИТ, в процессе которой фокус переносится с обеспечения работы инфраструктуры и приложений на клиентов, их потребности и помощь им в достижении их целей. Как правило, этот перенос фокуса реализуется в форме предоставления услуг.

Расскажем о выводах подробнее.

Степень вовлеченности российских компаний в процессы цифровизации

Более 80% российских компаний, участвовавших в исследовании, считают, что серьезно вовлечены в цифровую трансформацию, и относят этот процесс к крайне важным.

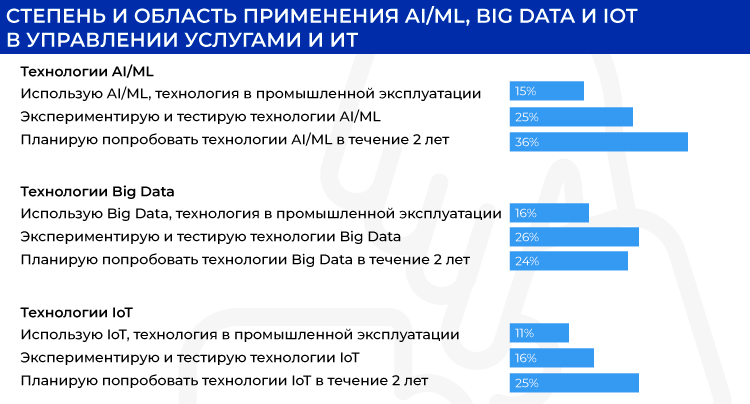

Однако текущий уровень использования технологий AI/ML , Big Data и IoT — всего около 10%, а эксперименты с их применением ведут лишь 25% опрошенных организаций.

Возможно, это объясняется излишне консервативным мышлением и осторожной позицией топ-менеджмента: «пусть шумят, посмотрим, во что это выльется, мы работаем, нам не до экспериментов с непрогнозируемым результатом».

Планы по использованию новых технологий немного более оптимистичны, но опять же нельзя сказать, что российские ИТ-руководители и ИТ-менеджеры «бегут» по пути цифровизации.

Резюмируя результаты исследования, отразим положение новых технологий на кривой хайп-цикла компании Gartner , где точки с пометкой «в России» — результаты текущего исследования, а с пометкой «в мире» — оценка экспертов компании Gartner (данные 2018–2019 годов).

Больше половины задач (около 60%), для которых используются и тестируются технологии AI/ML, относятся к управлению ИТ. При этом значительный объем работ находится на этапе экспериментов. В области управления бизнесом и взаимодействия с клиентами работающих решений значительно меньше (но они все-таки есть), а экспериментов и планов — больше.

То же в целом касается и Big Data. Хотя работающих решений и экспериментов здесь больше. Причем как в области управления ИТ и бизнесом, так и в части взаимодействия с клиентами.

В меньшей степени используются технологии IoT. Но и здесь есть примеры промышленной эксплуатации. Правда, пока эти технологии не выходят в область взаимодействия с клиентами и предоставления им услуг.

Проблемы в управлении ИТ

По результатам опроса в число наиболее серьезных проблем, связанных с управлением ИТ, вошли:

- высокие затраты на ИТ при медленной окупаемости;

- недостаточная гибкость и скорость развития ИТ;

- низкая мотивация сотрудников и недостаточное вовлечение их в работу;

- недостаточная квалификация сотрудников ИТ;

- плохое взаимодействие подразделений и сотрудников;

- недостаточное понимание бизнес-процессов и плохое управление ИТ

Востребованные методологии управления ИТ

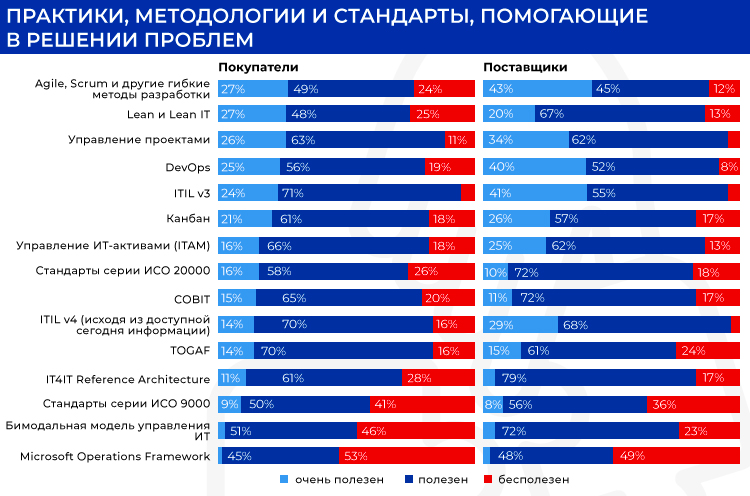

По результатам опроса среди наиболее полезных методологий управления ИТ оказались Agile, Scrum и другие гибкие методы разработки. Авторы исследования убеждены, что столь активное применение этих относительно молодых подходов в некотором смысле — хайп. Подтверждает эту мысль и высокий процент тех, кто гибкие методы считает бесполезными, а таких среди потребителей ИТ-услуг оказалось 20%.

Следом по популярности идут:

- Lean и Lean IT;

- DevOps ;

- PMBoK и другие методологии управление проектами;

- ITIL v3 .

Любопытно, что новая версия ITIL v4 значительно менее популярна среди потребителей, чем предыдущая. Одно из объяснений — недостаточный объем информации. Недавно вышедшая книга «ITIL Foundation ITIL 4 edition» мало что прояснила, а в некоторых моментах, наоборот, запутала.

Отдельно стоит сказать, что несмотря на высоко оцененную полезность Lean и Lean IT, также высоко потребители оценили и их бесполезность (25% опрошенных считают методологию неэффективной). Вероятнее всего, полярность мнений связана с тем, что подходы и практики Lean и Lean IT приживаются отнюдь не во всех организациях, так как несут в себе культуру и ценности, противоречащие ментальным особенностям нашей культуры бизнеса.

Среди подходов-аутсайдеров в части управления ИТ оказались:

- Microsoft Operations Framework — около 50% опрошенных считают инструмент бесполезным, в том числе по причине его неактуальности.

- Бимодальная модель управления ИТ— около 35% опрошенных не считают ее методикой или практикой с возможностью практического применения.

- Стандарты серии ИСО 9000 — около 38% респондентов считают их слишком общими и неприменимыми по отношению к ИТ.

В целом оценка полезности различных методологий и практик для решения проблем управления ИТ у поставщиков выше, чем у покупателей ИТ-услуг и сервисов. Одна из причин этого в том, что опыт поставщиков ограничен рамками ITSM-проектов, а этого недостаточно для того, чтобы практика стала неотъемлемой частью организационной культуры компании. После того, как проект закончен (и поставщикконсультант покидает площадку), процессы часто уходят от первоначально спроектированных сценариев и перестают работать.

Эффективные инструменты выхода из кризисных ситуаций

По результатам опроса в лидеры методологий и инструментов, позволяющих выходить из кризисных ситуаций, вошли:

- процессы и практики сервис-менеджмента;

- хорошая внешняя мотивация сотрудников ИТ;

- личные качества руководителя и личная инициатива сотрудников;

- самоорганизующиеся команды, практики сотрудничества ;

- культура сотрудничества и коллективной работы;

- помощь и заинтересованность со стороны бизнеса.

Наименее эффективным инструментом выхода из кризиса участники опроса посчитали прохождение сотрудниками специализированных курсов, в том числе по кризис-менеджменту.

Степень автоматизации процессов

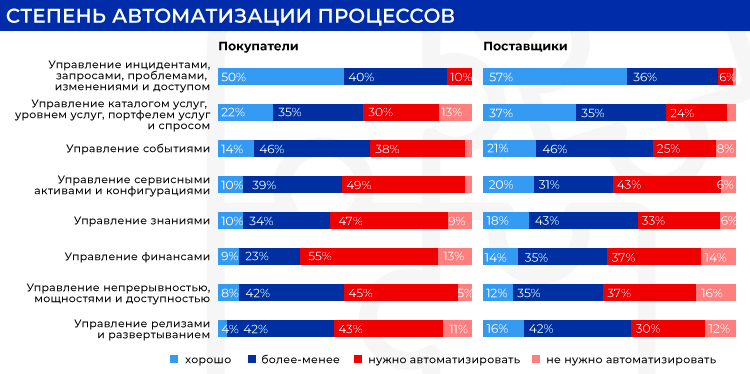

В числе наиболее автоматизированных процессов в российских организациях оказались:

- управление инцидентами, запросами, проблемами, изменениями и доступом (в 90% компаний эти процессы автоматизированы хорошо или более-менее);

- управление каталогом услуг, уровнем услуг, портфелем услуг и спросом (в 57% компаний эти процессы автоматизированы хорошо или более-менее).

В группе наименее автоматизированных процессов оказались:

- управление финансами;

- управление сервисными активами и конфигурациями;

- управление знаниями;

- управление непрерывностью, доступностью и мощностями;

- управление релизами и развертыванием.

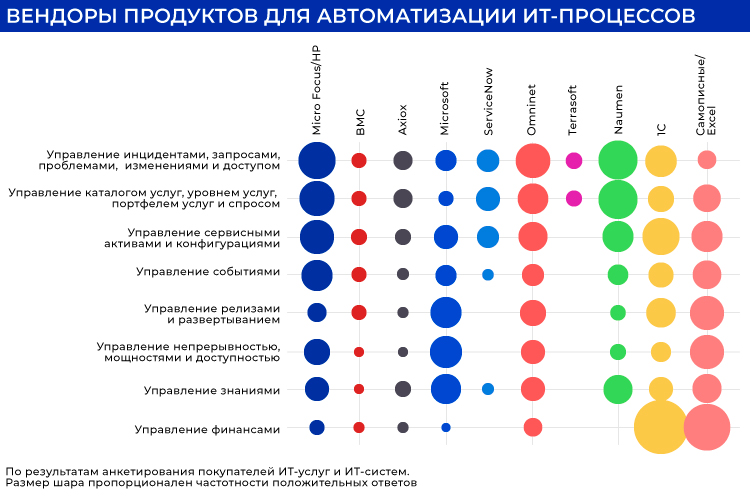

В пятерку наиболее популярных ITSM-вендоров по результатам опроса вошли:

- Micro Focus/HP ;

- Naumen ;

- Omninet ;

- 1C ;

- Microsoft .

А наиболее популярными ITSM-системами автоматизации оказались:

- Micro Focus (HP) Service Manager;

- Omnitracker;

- Naumen Serviсе Desk;

- ServiceNow;

- OTRS;

- ITSM 365.

Безоговорочный лидер по автоматизации — процесс управления финансами. В частности, российские продукты «1C», что, безусловно, связано с широким использованием приложений «1C» для учета основной деятельности организаций. Любопытен факт, что в 25% компаний управление финансами до сих пор поддерживается лишь с помощью Microsoft Excel. Еще 7% респондентов сказали, что на данном ПО автоматизировано управление каталогом услуг, уровнем услуг, портфелем услуг, спросом и взаимоотношениями с бизнесом. В других процессах и активностях доля применения Microsoft Excel незначительна, что, конечно, радует — есть гораздо более удобные и современные решения.

Полезность сервисного подхода для управления ИТ

Напомним, что сервисный подход (ITSM) — целенаправленная управленческая деятельность в области ИТ, в процессе которой фокус переносится с обеспечения работы инфраструктуры и приложений на клиентов, их потребности и помощь им в достижении их целей. Как правило, этот перенос фокуса реализуется в форме предоставления услуг.

На заметку

ИТ-услуга — способ предоставления ценности заказчикам через содействие в получении конечных результатов посредством информационных технологий, процессов и практик управления ИТ, а также ИТ-специалистов.

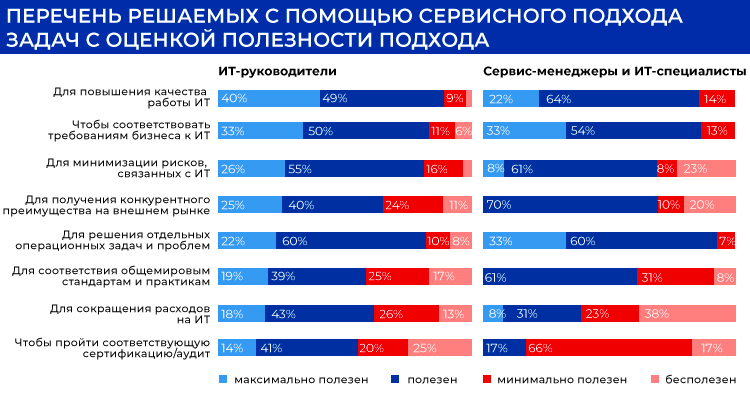

Сервисный подход позволяет решить значительное число проблем в организации, однако, по мнению опрошенных, к наиболее известным возможностям относятся:

- повышение качества работы ИТ;

- минимизация рисков, связанных с применением ИТ;

- соответствие требованиям бизнеса к ИТ;

- решение отдельных операционных проблем.

Среди других возможностей сервисной модели отдельно стоит обсудить ее применение в целях сокращения расходов на ИТ. 52% ИТ-руководителей отметили, что в решении этой задачи сервисный подход полезен или очень полезен, что говорит и о продолжающемся тренде сокращения затрат на ИТ. По мнению респондентов, модель позволяет решить задачу экономии разумно и сбалансированно.

При этом 38% ИТ-руководителей, а также более 60% сервис-менеджеров и ИТ-специалистов считают, что сервисный подход тут бесполезен. С одной стороны, это может быть связано с непродуманными и несбалансированными сокращениями затрат либо практикой принятия решений по сокращению затрат на ИТ, не учитывающей реальную ситуацию в ИТ. С другой стороны, сервис-менеджмент требует более высоких затрат на управление, по сравнению, например, с ресурсным подходом. Фокусируясь на предоставлении ценности, качестве и снижении рисков, логика сервис-менеджмента «сопротивляется» сокращению затрат.

Среди менее популярных возможностей сервисного подхода респонденты выделили:

- соответствие общемировым стандартам и практикам;

- прохождение сертификации;

- получение конкурентного преимущества на внешнем рынке.

Позиции данной группы тесно связаны друг с другом, поскольку прохождение сертификации является конкурентным преимуществом и требует следовать общепринятым стандартам. Причем результаты исследования показывают, что решение этих задач в наибольшей степени важно для поставщиков, оказывающих ИТ-услуги.

Сервисный подход как инструмент выстраивания внутренних коммуникаций

Один из важнейших результатов использования сервисного подхода в российских компаниях — налаженные взаимодействия ИТ-департамента и бизнеса. В топ-3 элементов и практик сервисного подхода, которые помогли наладить взаимодействие ИТ-департамента с бизнесом, по мнению ИТ-руководителей и сервис-менеджеров с ИТ-специалистами, вошли:

- служба поддержки пользователей (helpdesk);

- практики и процессы работы с инцидентами и запросами на обслуживание;

- практики проактивного предупреждения инцидентов.

Мнения участников исследования оказались полярными по поводу:

- сервисного каталога и взаимодействия через SLA ;

- сервисного бюджетирования и финансово‑ресурсной модели;

- практик работы с событиями в ИТ-инфраструктуре, управления непрерывностью ИТ;

- практики управления требованиями и контроля над элементами ИТ-инфраструктуры при проведении изменений.

Это говорит о том, что переход к парадигме предоставления услуг не всегда возможен в российских реалиях — сервис-менеджмент часто не приживается в отечественных организациях.

Выводы

- Цифровизация — на словах. Хотя более 80% компаний, участвовавших в исследовании, заявили, что ведут серьезную работу по цифровизации, факты говорят об обратном. Так, текущий уровень использования трендовых технологий AI/ML, Big Data и IoT — лишь около 10%.

- Следование моде в применении методик управления ИТ-проектами. Среди наиболее популярных методологий оказались Agile, Scrum, Lean и Lean IT. Именно эти подходы сегодня на волне хайпа. Потому, вероятно, польза от их применения несколько переоценена.

- Уровень автоматизации оставляет желать лучшего. В настоящее время на высоком уровне автоматизированы лишь два направления: управление инцидентами, запросами, проблемами, изменениями и доступом; управление каталогом услуг, уровнем услуг, портфелем услуг и спросом. Среди аутсайдеров автоматизации оказались: процессы управления финансами; управление сервисными активами и конфигурациями; управление знаниями; управление непрерывностью, доступностью и мощностями; управление релизами и развертыванием. При всем этом во многих российских компаниях основным инструментом автоматизации до сих пор остается Microsoft Excel.

- Сервисный подход в российских реалиях часто невозможно реализовать. При всем этом его преимущества высоко оценены респондентами в части:

- повышения качества работы ИТ;

- минимизации рисков, связанных с ИТ;

- соответствия требованиям бизнеса к ИТ.

Нравится: 5 Была ли статья полезна? Да Нет

Источник: kachestvo.pro