Вероятно, вы уже слышали про применение lean-принципов к выводу новых продуктов на рынок. По мнению Эрика Риса (Eric Ries), главного идеолога такого применения, самое неэффективное, что стартап может делать при разработке продукта, – это создавать то, что никому не нужно.

Чтобы избежать этого, Рис предлагает тривиальную в теории идею: как можно скорее понять, что же все-таки нужно вашим потенциальным клиентам. Но как это сделать? А главное – причем тут lean, и научный подход?

Начнем с lean-принципа. Сама по себе «бережливость» предполагает, что компания не совершает действие до тех пор, пока не доказана его эффективность.

И Рис предлагает считать именно получение проверенной информации об окружающем мире (рынок, клиенты, каналы сбыта, и пр.) критерием эффективности стартапа. Сам Рис называет этот процесс validated learning.

Но вот сюрприз: для наиболее эффективного получения этих знаний Рис предлагает (та-да!) старый-добрый научный метод! Напомним, в чем его суть:

Научный подход к организации бизнеса! В чём его суть? Философия. Психология. Учение. История.

- Делается наблюдение об окружающем мире

- Задаются вопросы, которые относятся к наблюдению

- Формируются гипотезы – предполагаемые ответы на вопросы

- Ставится эксперимент, который подтверждает/опровергает гипотезу

- Результаты эксперимента интерпретируются и используются для формулирования новых вопросов, создания понятийного аппарата, и т.д. Цикл замыкается.

Сначала автор рекомендует сформулировать гипотезы (наиболее критичные – т.н. leap-of-faith assumptions – идут первыми).

Потом он советует построить минимальный продукт (minimum viable product, MVP), который призван проверить гипотезы, т.е. фактически поставить эксперимент.

Затем мы берем MVP, идем с ним “в рынок”, и получаем от потенциальных клиентов количественные(!) результаты. Которые должны подтвердить (или опровергнуть) наше представление о том, правильно ли мы понимаем устройство мира: нужна ли пользователям фича А, правильно ли продавать продукт через канал Б, готовы ли потребители заплатить за продукт В денюжек, и т.д.

И повторяем цикл после получения обратной связи. Оказывается (мы удивлены), научный метод работает и здесь!

«Но в чем же profit[1]?», — спросит любопытный и жадный до профита читатель.

А профит, дорогие друзья, в том, что мы запускаем новый для нас формат мероприятий SUMIT WarmUp!, на котором участники получают возможность проработать за выходные бизнес-модель своей (или чужой) идеи по методологии Lean Startup – в ходе проведения нон-стоп экспериментов над живыми людьми потенциальными клиентами.

Первый SUMIT WarmUp! пройдет в Санкт-Петербурге 9-11 ноября. Срочно регистрируйтесь здесь! Будет весело, а главное – практично!

[1] (англ.) выгода, полезность, польза — прим. авт.

- sumit

- start-up

- стартапы

- бизнес-модель

- как заработать миллиард

- lean startup

Источник: habr.com

Инженерный подход в бизнесе и жизни | Денис Петелин | TEDxNiamiha

1.3. Научные подходы в управлении организациями

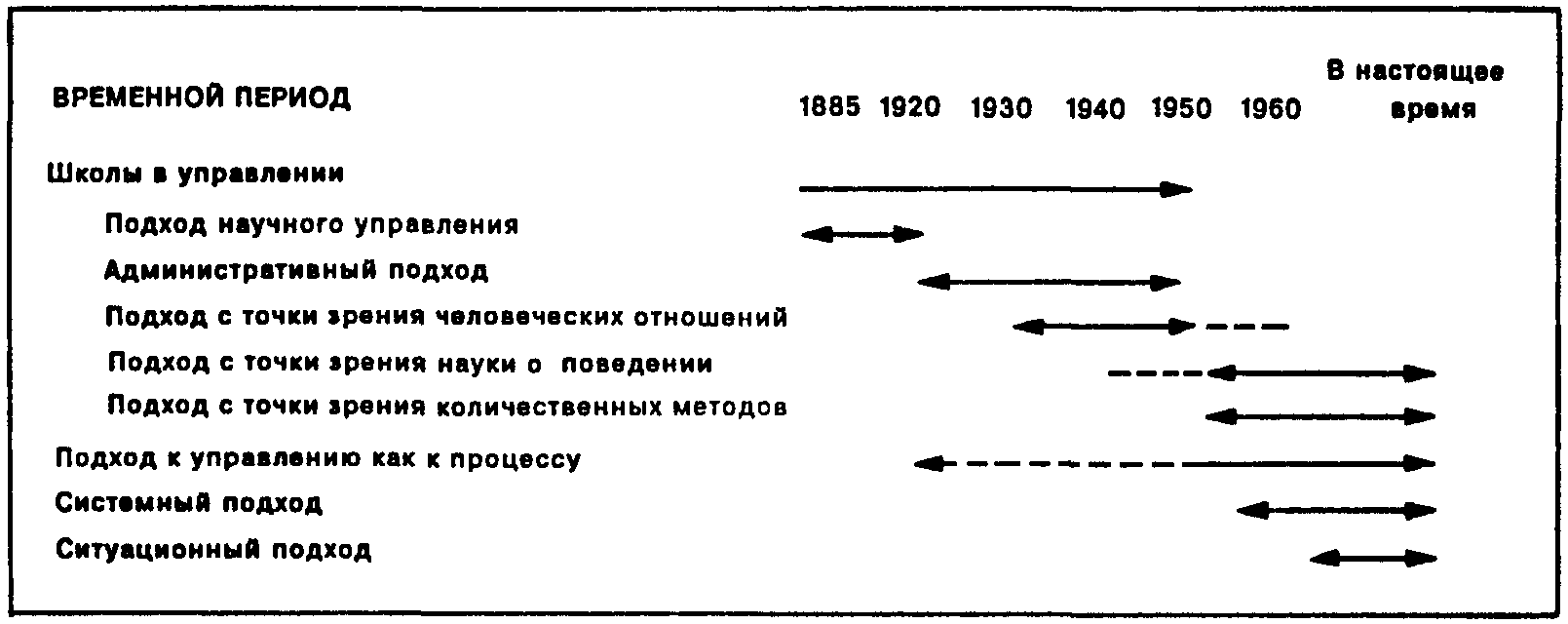

Существует четыре основных подхода к управлению организациями: • классический, или традиционный подход; • процессный подход; • системный подход; • ситуационный подход. Суть традиционного подхода: отдельно рассматривается работа, администрирование, персонал, мотивация труда, лидерство, организационная культура и т.д.

Суть процессного подхода: управление рассматривается как процесс, например: «постановка целей—планирование—организация работ—мотивация—контроль». Разработка процесса — алгоритма управления организацией, ставится на первый план.

Суть системного подхода: организация рассматривается как система, со своим входом (цели, задачи), выходом (результаты работы по показателям), обратными связями (между персоналом и руководством, внешними снабженцами и менеджерами, внешними сбытчиками и менеджерами, покупателями и внутренними сбытчиками и т.д.), внешними воздействиями (налоговое законодательство, экономические факторы, конкуренты и т.д.). Основные цели при системном подходе: • снижение эмерджентности; • повышение синергичности; • обеспечение положительной мультипликативности в организации; • обеспечение устойчивости функционирования организации; • обеспечение адаптивности работы организации; • обеспечение совместимости работы подсистем организации (например, подсистемы «персонал» с подсистемой «руководство», подсистемы «сбыт» с подсистемой «покупатели» и т.д.); • обеспечение эффективной работы обратных связей в организации как внутри подсистем, так и между подсистемами. Суть ситуационного подхода: методы управления могут меняться в зависимости от ситуации; на практике результаты деятельности организации анализируются в различных практических ситуациях; ищутся наиболее значимые ситуационные факторы, влияющие на показатели хозяйственной деятельности в динамике, прогнозируются последствия (будущий спрос, затраты, финансовые поступления и т.д.); на основании полученных данных планируется будущая деятельность организации. Часто ситуационный анализ проводят методами экспертных оценок, «мозгового штурма (атаки)» (с аргументами «за» и «против»), с использованием кейсов (от англ. «случай») — деловых ситуаций, помогающих накапливать практический опыт и принимать правильные управленческие решения.

1.4. Основные школы научного менеджмента Основные школы научного менеджмента

- технико-экономическим связям и зависимостям различных факторов производства;

- использованию аналитических методов, результаты которых нередко трудно и даже невозможно применить на практике;

- стремлению к сохранению стабильности, всеобщему контролю и надзору за качеством и выполнением плановых заданий;

- представлению высших руководителей как людей, которые «мудрее, чем рынок», и т. д.

- стабильность целей, задач, условий деятельности;

- рост масштабов производства — как главный фактор успеха и конкурентоспособности;

- рациональная организация производства, эффективное использование ресурсов — основная задача менеджмента;

- производительность труда производственных рабочих — главный источник прибавочной стоимости;

- контроль, функциональное разделение труда, нормы, стандарты и правила, эффективное использование ресурсов — основа системы управления.

- люди в основном мотивируются социальными потребностями и ощущают свою индивидуальность благодаря отношениям с другими людьми;

- в результате промышленной революции и рационализации процесса сама работа в значительной степени потеряла привлекательность, поэтому удовлетворение человек ищет во взаимоотношениях с другими людьми;

- люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им людей, чем побуждением посредством контроля, исходящего от руководства;

- работник откликается на побуждение руководителя, если руководитель рассматривается работником как средство удовлетворения своих потребностей.

12.08.2019 2.65 Mб 11 50816.rtf

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

Научный метод в бизнесе: уроки экспоненциального роста от Facebook

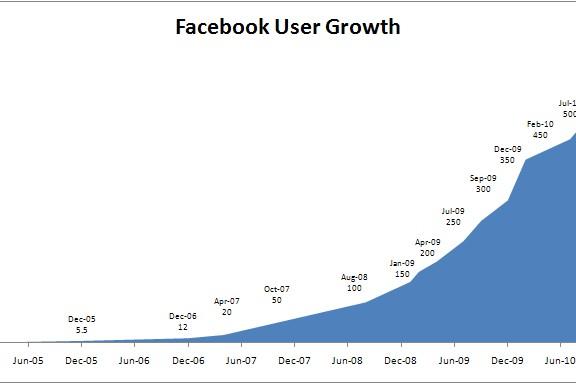

История развития Facebook — своего рода ориентир для всех, стремящихся к бизнес-высотам. Успешная мировая экспансия социальной сети сделала Марка Цукерберга самым молодым миллиардером в истории.

А график, демонстрирующий рост аудитории Facebook за первые шесть лет, можно считать самостоятельным произведением искусства от мира стартапов:

Что общего у Марка Цукерберга, Александра Флеминга и Альберта Эйнштейна

Необходимо понимать, что Facebook «взлетел» не на пустом месте. Революция в сфере интернет-коммуникации имела прочный фундамент — научный метод.

Научный метод — это совокупность способов получения новых знаний в рамках той или иной науки. В этом смысле, совершенный Цукербергом переворот мало чем отличается от революций в области медицины (как открытие пенициллина) или физики (публикация теории относительности).

Facebook — не только результат озарений талантливого студента Гарвардского университета. Рождение соцсети лучше рассматривать как логическое продолжение многовекового развития систем коммуникации между людьми.

Эйнштейн и Флеминг, при всем уважении к ним, тоже не совершили свои открытия на пустом месте. Совершенные ими прорывы не стали бы возможны без той информационной базы, которую столетиями формировали другие исследователи.

Главное качество научного метода в том, что он позволяет оценить потенциал идеи до ее воплощения в жизнь.

Как применять научный подход в бизнесе?

Оптимизация бизнес-процессов с помощью научного метода предполагает ряд последовательных шагов.

Шаг первый: выдвижение гипотезы

Для начала, необходимо определиться с тем, какие вопросы для вас наиболее актуальны: каналы сбыта, целевая аудитория, позиционирование на рынке или, возможно, рекламная стратегия?

Затем следует выдвинуть гипотезу, которая в дальнейшем будет подвергнута проверке. Гипотеза может быть сформулирована, например, так: «Большинство наших потенциальных клиентов — студенты».

Шаг второй: предсказание

На данном этапе гипотеза развивается, из предположения делаются определенные выводы. В нашем примере это выглядит так: «Поскольку наша целевая аудитория состоит преимущественно из студентов, размещение рекламы в газетах и журналах будет малоэффективно».

Шаг третий: проверка

Сформированное на предыдущем этапе предсказание нужно проверить. К примеру, можно провести среди студентов опрос, чтобы выяснить, как часто они приобретают печатные издания и обращают ли внимание на рекламу в них.

Но прежде есть смысл проверить саму первоначальную гипотезу, то есть узнать, действительно ли студенты являются вашей основной целевой аудиторией.

Шаг четвертый: выводы

Если в ходе проверки гипотеза и предсказание найдут подтверждение, следует проанализировать всю собранную информацию и сделать выводы.

Если же будет выявлена ошибка, стоит сделать другое предсказание или выдвинуть новую гипотезу. Помните, в данном случае даже неверный шаг — это шаг к цели. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться!

Лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман (Richard Feynman) говорил:

«Если предположение не подтверждается экспериментом — оно ошибочно. В этом простом принципе вся суть науки. Не имеет значения, насколько красиво предположение; не имеет значения, насколько умен высказавший его человек — предположение, не подтвержденное экспериментом, ошибочно».

Как Facebook и HubSpot используют научный метод для достижения экспоненциального роста

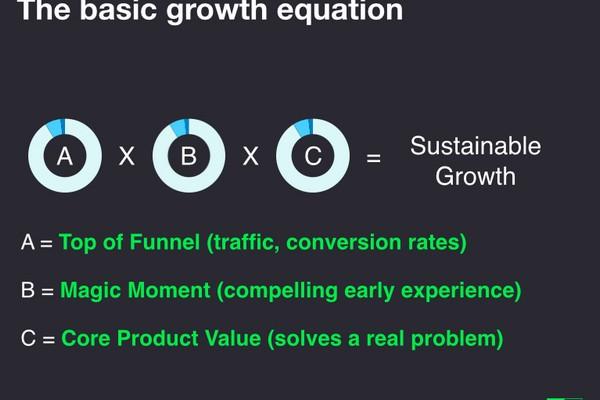

Разобраться, за счет чего такие компании, как Facebook или HubSpot, добиваются взрывного роста, поможет довольно простая модель. Ее предложил известный венчурный инвестор Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya), в свое время занимавший пост вице-президента по развитию Facebook:

Здесь выделены три стадии:

A. Верхняя часть воронки конверсии. Источники трафика и коэффициент конверсии (Conversion Rate).

B. WOW-момент. Мгновение, когда пользователь понимает, что ваш продукт ему действительно необходим. Формирует ранний опыт и первое впечатление.

C. Главная ценность продукта. Момент, когда продукт начинает решать реальные проблемы пользователя.

Идея в том, что для устойчивого развития бизнеса необходимо уделять достаточное внимание каждой из трех стадий. Если продукт не хотят покупать, нет никакого смысла бороться за увеличение трафика. Точно так же, малоэффективно работать над качеством продукта при отсутствии грамотного лид-менеджмента.

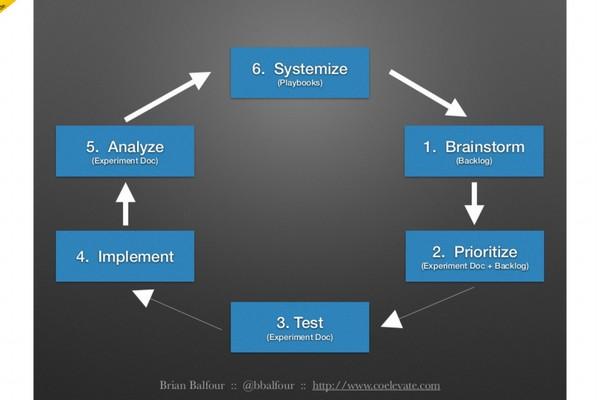

А вот как видят идеальную систему роста в HubSpot:

Модель включает следующие шаги:

1. Генерация идей и гипотез

2. Приоритизация идей

3. Тестирование

4. Экспериментальное внедрение идей

5. Анализ результатов (заключительный этап применения научного метода)

6. Систематизация полученных данных

Наконец, рассмотрим модель «Бережливого стартапа» (The Lean Startup), предложенную Эриком Рисом (Eric Ries):

В основе данной модели лежит тот же цикл: выдвижение гипотез — проверка — анализ результатов. Конечная цель состоит в получении информации/знаний, которые впоследствии конвертируются в прибыль.

Отметим также, что важнейший инструмент в рамках «Бережливого стартапа» — создание минимально жизнеспособного продукта.

Заключение

Что общего у трех рассмотренных моделей развития? Каждая из них наглядно демонстрирует, что если вы стремитесь к экспоненциальному росту бизнеса, то должны постоянно пробовать новое, допускать ошибки и работать над ними. А затем делать новые попытки, еще на шаг приближающие к цели.

Источник: lpgenerator.ru