Инновационное развитие российской экономики в период 2008-2020 годов следует разделить на три этапа, различающихся по условиям, факторам и рискам социально-экономического развития.

Первый этап (2008-2012 годы) – создание институциональной среды инновационной экономики, модернизация образования и здравоохранения, запуск проектов развития в высокотехнологичных и инфраструктурных секторах.

Основные приоритеты социально-экономического развития на данном этапе включают:

формирование нормативной правовой базы и регуляторов инновационной активности корпораций;

структурную модернизацию образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение доступности жилья для основной массы населения; преодоление тенденции к относительному снижению расходов на здравоохранение и образование (в частности расходы на образование понижаются с 4,6%ВВП в 2006 году до 4,4% в 2010 году и в 2012 году возвращаются на уровень 4,6%ВВП);

принятие мер по решению проблем состояния окружающей среды (в том числе для урбанизированных территорий: утилизация отходов производства и потребления, обеспечение населения качественной питьевой водой и др.);

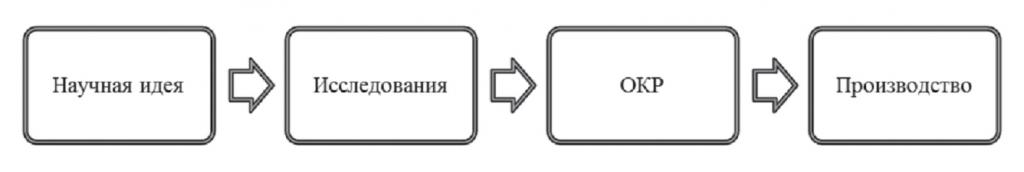

Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития стартапа

реформирование и модернизацию фундаментальной и прикладной науки, создание эффективной инновационной инфраструктуры (повышение расходов на НИОКР за счет частных и государственных источников с 1,0%ВВП в 2006 году до 1.3% ВВП в 2010 году и 1,8% в 2012 году);

начало активной модернизации высокотехнологичных отраслей экономики, создание новых технологических заделов; повышение конкурентоспособности массовых среднетехнологичных производств (автомобилестроения, пищевой промышленности, индустрии строительных материалов, металлургических и химических производств) будет способствовать укреплению позиций отечественной продукции на внутреннем рынке и перелому в динамике импорта (среднегодовой темп роста импорта в физическом выражении должен понизиться с 26-27% в 2006-2007 годах до 7% в 2011-2012 годах);

поддержание макроэкономического равновесия, обеспечение стабильного курса рубля и снижение инфляции до 5% в год к концу периода;

реализация масштабных проектов по развитию транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры, инновационных центров, в том числе с использованием средств инвестиционного фонда, механизма особых экономических зон промышленно-производственного, портового и технико-внедренческого типа, концессионных соглашений;

развертывание активной работы государственных финансовых институтов развития, которые при условии достаточного роста капитализации могут увеличить кредитную поддержку машиностроительных производств, малого и среднего бизнеса в 2008-2012 годах почти вдвое и повысить объем внешних частных привлеченных инвестиционных ресурсов в экономику на 10-12 процентов;

создание новых экономических центров на Юге России, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;

развитие государственного управления по результатам на федеральном и региональном уровнях, внедрение механизмов проектно-целевого управления.

Развитие инновационного предпринимательства в России

Второй этап (2013-2017 годы) – переход экономики на новую технологическую базу, основанную на перспективных разработках в области информационно-коммуникационных, био- и нанотехнологий.

Основные приоритеты социально-экономического развития на данном этапе включают:

создание условий для интенсивного технологического обновления российских корпораций на базе новых (в том числе ресурсосберегающих и экологически безопасных) технологий, расширение позиций российских компаний на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг, закрепление специализации и компетенции России на рынках высоких технологий;

обеспечение рациональной специализации российской науки, расширение передовых позиций российской науки по приоритетным направлениям научных исследований;

создание сети конкурентоспособных центров (университетов) высшего образования мирового уровня;

многовекторная интеграция России в мировое хозяйство на основе реализации крупных энергетических и транспортных проектов;

увеличение экспорта транспортных услуг и информационно-коммуникационных услуг.

Третий этап (после 2018 года) – закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и развитие в режиме инновационной экономики.

ускоренное развитие человеческого капитала, обеспечивающее лидирующие позиции по уровню образования, здравоохранения, при повышении государственных и частных расходов на образование и здравоохранение до уровня сопоставимого с развитыми странами;

развитие экологически чистых производств;

формирование работоспособных экономических объединений на евроазиатском экономическом пространстве с участием и при лидирующей роли России;

выход на стабильные демографические показатели;

внедрение новых форм государственного управления, адаптированных к усилению роли глобальных корпораций и регионов;

создание условий для устойчивого и сбалансированного развития сектора исследований и разработок, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, соответствие его уровня потребностями экономики, поддержание на высоком уровне расходов на НИОКР.

Перспективы развития после 2020 года характеризуются высокой неопределенностью. Накопленный потенциал знаний и капитала, соответствующий передовым экономикам мира, определит завершение этапа догоняющего роста, что создает предпосылки для снижения темпов роста ВВП к 2030 году до 4,5-5%. В результате усиления склонности к потреблению и активизации структурных сдвигов в пользу сервисной экономики и нематериальных активов можно ожидать стабилизации и даже некоторого снижения нормы накопления.

После 2020 годов российская экономика вступает в фазу развития в условиях снижающихся физических объемов экспорта нефти и нефтепродуктов и снижающейся добычи нефти, при стабилизации объемов экспорта газа. В этих условиях резко возрастает нагрузка на инновационные высоко- и среднетехнологические сектора экономики и сектор услуг, как основные движущие силы экономического роста и поддержания сбалансированности внешней торговли.

На рубеже 2025-2030 годов можно ожидать формирования новой технологической инновационной волны, которая создаст новый импульс развитию экономики, особенно экономики знаний и обслуживания. Резко возрастет роль экологических и климатических барьеров роста, создающих в то же время для России в силу многообразия ее природных богатств новые уникальные шансы развития, при условии значительного снижения природоемкости экономики.

В 2020-2025 годы в полной мере развернется реализация и новых инфраструктурных проектов, связанных с освоением Арктики, Восточной Сибири (в т.ч. реализация проектов Севсиба, Приполярного Урала), что инициирует рост инвестиций в экономику и создаст новые полюса регионального развития.

В целом в период 2020-2030 годов российская экономика может устойчиво развиваться со значительным опережением по сравнению с другими промышленно развитыми странами. Рост ВВП в 2021-2030 годах составит 160-175%, снижение энергоемкости – 65-75%23.

4.5. Развитие национальной инновационной системы и поддержкатехнологического развития

Целью создания общенациональной системы поддержки инноваций и технологического развития является содействие масштабному технологическому обновлению производства на основе передовых научно-технических разработок, формирование конкурентоспособного национального сектора исследований и разработок, обеспечивающих прорыв России на мировые рынки высоко- и среднетехнологической продукции.

Достижение данной цели осуществляется в рамках реализации трех основных направлений.

Первое направление — формирование национальной инновационной системы, т.е. комплекса правовых, финансовых и организационных структур и механизмов, обеспечивающих процесс создания и распространения инноваций, производство и коммерческую реализацию научных знаний и технологий.

Второе направление – создание системы технологического обеспечения общенациональных приоритетов развития, базирующейся на крупных инновационных проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства.

Такие приоритеты должны быть увязаны с реализацией конкурентных позиций российской экономики и требований национальной безопасности. У российской экономики должен быть определенный технологический профиль, отвечающий ее конкурентным преимуществам по отношению к странам-лидерам — США, Китаю и Европе. Выделяются стратегические инновационные проекты двух типов, базирующиеся на утвержденном Президентом Российской Федерации перечне критических технологий.

Первая группа проектов ориентирована на развитие научно-технического потенциала по междисциплинарным критическим технологиям.

Примером такого подхода является комплекс программных решений по развитию нанотехнологий, включая Президентскую инициативу «Стратегия развития наноиндустрии», создание Российской корпорации нанотехнологий и федеральную целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» и ряд других. Междисциплинарный характер носит федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».

Реализация этих программ создаст такой потенциал новых перспективных исследований и разработок, который станет основой для технологического прорыва на рынках в 2014-2020 гг.

Вторая группа инновационных проектов нацелена на технологическое перевооружение приоритетных отраслей экономики и развитие отдельных прорывных технологий.

Реализация этих проектов во многом обеспечена пакетом действующих федеральных целевых программ, ориентированных на развитие и внедрение передовых технологий. В то же время, назрела необходимость упорядочивания этого пакета, подготовки новых высокотехнологичных программ, ориентированных на новые технологические рубежи 2015-2020 гг.

Третье направление – выявление и стимулирование развития возникающих кластеров, в рамках которых образуются устойчивые связи между участниками инновационной системы:

создание и развитие особых экономических зон промышленно-производственного типа;

формирование территориально-производственных кластеров, т.е. создание условий и стимулирование развития конкурентоспособных комплексов взаимосвязанных производств на данной территории;

координация программ развития системообразующих компаний и отраслей как в рамках долгосрочных инвестиционных программ, так и в рамках реализации отдельных кластеров;

расширенное использование инструментов и прототипов развития (прежде всего, принципов частно-государственного партнерства), обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы создания кластеров (строительство транспортной, сетевой, водохозяйственной и иных инфраструктур)24.

Контрольные вопросы

1. Перечислите, как, в зависимости от предмета исследования и объекта, рассматриваются инновации.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Инновационные циклы: стадии и этапы

Современное развитие экономики и науки предполагает непрерывность и цикличность инновационного процесса. Его детальное проектирование позволяет в дальнейшем произвести оптимальную корректировку выпуска продукции и проанализировать соответствие новшества потребительским ожиданиям. Инновационный цикл включает в себя несколько крупных фаз, стадий и их этапов, которые взаимосвязаны между собой. Построение стратегии, согласно которой производство движется от инноваций к качеству продукции, а затем к издержкам, дает значительные конкурентные преимущества.

Определение

Под инновационным циклом понимают модель, которая описывает процесс внедрения новшества от начального этапа (освоение информации) до конечного – потребления готового инновационного продукта. В современной литературе нет общепринятого понятия для этого процесса. Существует 2 основных подхода к этой проблеме: общеэкономический (описание институциональной структуры внедрения технологий будущего) и в рамках развития отдельной организации.

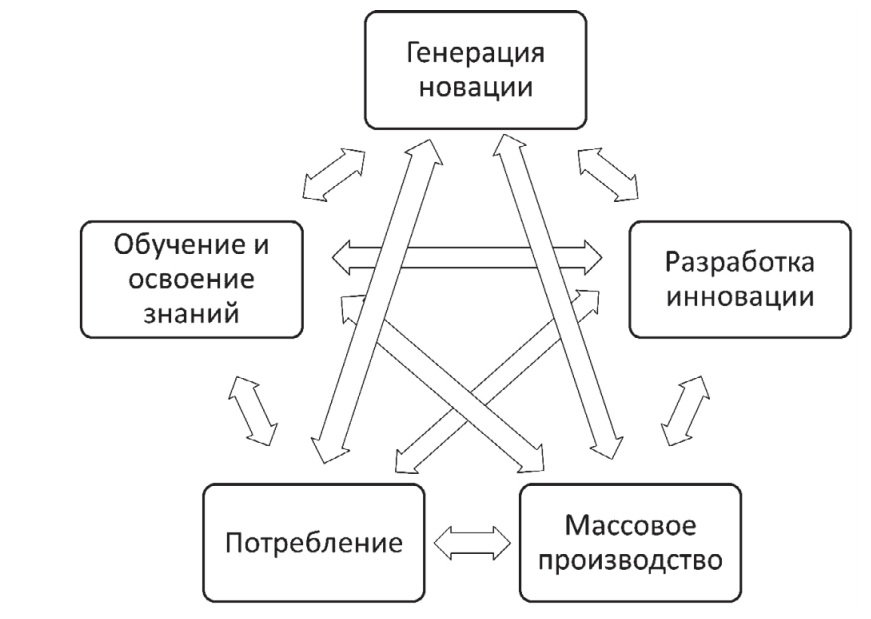

В менеджменте инноваций используется несколько видов моделей:

- Линейная. Является одной из первых (предложена в середине XX в.) и представляет собой линейную последовательность, описывающую постадийный инновационный процесс от формулирования идеи до реализации продукции. Ее недостатками являются отсутствие учета рыночного спроса на инновации, и ориентация в основном на фундаментальные исследования, что не соответствует нынешнему этапу развития науки и техники.

Использование вышеописанных моделей позволяет проводить анализ, планирование систематической работы по выпуску инноваций и управление инновационной деятельностью предприятий. В более узком смысле жизненный цикл новшества – это период времени, в течение которого оно приносит производителю или продавцу какую-либо выгоду.

Фазы инновационного цикла

В общем случае выделяют 5 крупных фаз жизненного цикла инноваций:

- Изучение основных закономерностей (фундаментальные исследования).

- Поиск практического решения проблем (прикладные изыскания).

- Процесс проектирования.

- Освоение и производство.

- Потребление.

Детальные особенности структуры инновационного цикла зависят от типа инновации. Этот процесс может сопровождаться различными видами деятельности и финансовыми составляющими.

Стадии

К основным стадиям инновационного цикла продукта относят следующие:

- Разработка (маркетинговые исследования, НИОКР, испытания, конструкторско-технологическая и организационная подготовка производства и другие этапы). Для этого периода характерно активное вложение капитала.

- Старт продаж. На данной стадии продукт начинает приносить прибыль (выгоду). Наиболее важными факторами являются рекламная политика, уровень инфляции.

- Расширение областей сбыта. Рост объема продаж до момента насыщения рынка.

- Стабилизация уровня продаж. Спрос на рынке еще активный, но уже намечается его спад.

- Уменьшение объема реализации. При расширении ассортимента и переориентации рынка последние 2 стадии могут отсутствовать.

Для описания инновационной операции (технологии) выделяют 4 ее стадии:

- разработка;

- реализация;

- стабилизация рынка;

- снижение объема реализации (его закономерное падение).

Длительность и количество стадий, их влияние на развитие цикла определяется особенностями того или иного новшества.

Этапы

На каждой стадии можно выделить несколько этапов, характеризующих определенный вид проводимых работ. Для продуктовой модели этапами инновационного цикла являются:

- Опытно-конструкторские работы, маркетинговые исследования (прогноз спроса и коммерческого успеха). Инвестиции в последние виды работ могут быть соизмеримыми с таковыми на проведение исследований и технических разработок, так как от этого зависит конечный результат деятельности.

- Опытное производство (изготовление образца нового решения).

- При необходимости – доработка, исправление первоначальных идей на основании результатов предыдущего этапа.

- Массовое производство новой продукции.

- Оформление товарной марки.

Для организационно-управленческой и технологической модели выделяют следующие сходные этапы:

- разработка управленческих решений (ОКР для технологии);

- апробация/опытная эксплуатация;

- внедрение в организационный/общий технологический процесс;

- оформление документации, охранных патентов, лицензий на инновацию.

Конечным этапом для всех моделей является реализация инновации и ее улучшение в процессе использования потребителями.

Фундаментальные исследования

Фундаментальные исследования являются наиболее важными в управлении технологиями будущего. Особенностями их проведения являются:

- конечный результат и ресурсные затраты для его получения заранее неизвестны;

- поисковые исследования на начальном этапе выполняются без их соотнесения с практическим применением;

- индивидуальный характер проведения работ;

- открытие общих закономерностей или категорий, обоснование теорий и принципов;

- оформление результатов в научных публикациях и отчетах, изготовление опытных образцов.

Фундаментальные и прикладные исследования могут не проводиться, если имеющийся объем знаний позволяет сформировать инновационные идеи.

Прикладные изыскания

Прикладные исследования базируются на фундаментальных. Проводится отбор результатов, которые могут быть пригодны для практической реализации и извлечения определенной выгоды. Производится техническое и экономическое обоснование использования новых продуктов и технологий. Результатом деятельности на этом этапе могут быть:

- технологические регламенты;

- стандарты и методики, типовые нормативы;

- эскизные проекты;

- предварительные планы, включающие чертежи, расчеты, макеты;

- технические задания, требования и другие научно-технические рекомендации.

На этом этапе в рамках инновационного цикла проводятся лабораторные и опытные производственные испытания, определяющие долговременные тенденции развития, осуществляется обобщение и оценка научно-исследовательских работ.

Проектирование

На основе полученных результатов в процессе прикладных исследований начинается изготовление документации (технические и экономические расчеты, схемы, пояснительные записки, сметы и калькуляции, графики и другие) для производства новых продуктов или технологий. Разработки на этом этапе различают по их видам: конструкторские, технологические, организационные, проектно-изыскательские, изготовление первых образцов продукции для проведения испытаний.

Эти работы являются подготовительными перед массовым запуском в производство. Данный этап часто объединяется с предыдущим в рамках НИОКР и его можно определить как процесс, основной целью которого является реализация ожиданий и требований потребителей в инновационной продукции. Здесь уже становятся известными такие параметры инновационного цикла, как:

- качество и конкурентоспособность продукции;

- сроки проектирования, изготовления и выхода на рынок;

- возможность модификации продукта;

- бюджет проекта.

Производство

На данном этапе можно выделить 2 ступени:

- Изготовление опытной партии или единичных экземпляров. (промышленных образцов), пуск (ввод в эксплуатацию) технических объектов.

- Экономическое освоение производства продукции. На этой ступени достигается полная проектная мощность изготовления (материало- и энергоемкость, производительность труда, себестоимость, фондоотдача) и использования новшества.

Этот этап может включать в себя следующие работы:

- разработка технологического проекта;

- утверждение технических условий, заводских нормалей;

- изготовление серийной оснастки и инструмента;

- переподготовка или повышение квалификации персонала для внедрения новшества;

- строительно-монтажные работы;

- изменение оплаты труда или структуры организации.

Управление

Управление инновационными циклами проводится в двух основных направлениях:

- на государственном уровне;

- на микроуровне в рамках организации.

Государственное регулирование осуществляется с помощью следующих инструментов:

- Институты, деятельность которых связана с инновационными процессами (министерства экономического развития, финансов, образования, Центр стратегических разработок, организации по защите прав интеллектуальной собственности и другие).

- Законодательные акты, общефедеральные и отраслевые нормативные документы.

- Образовательные учреждения и исследовательские организации, финансируемые из федерального бюджета.

- Инфраструктурные объекты (технопарки и технополисы, информационно-технологические центры, наукограды, бизнес-инкубаторы и другие).

- Рыночные институты коммерциализации (венчурные фонды и компании, лизинговые и страховые фирмы).

Управление на уровне организации производится на всех этапах жизненного цикла инновациями и состоит из таких элементов, как:

- прогнозирование, определение наиболее перспективных путей развития и потребности в новшествах;

- планирование этапов и их обеспечение ресурсами;

- анализ существующих проблем и эффективности внедрения инноваций;

- разработка альтернативных технических решений и выбор наилучшего из них;

- выработка управленческого решения;

- контроль результатов.

Источник: fb.ru

Жизненный цикл инновационной компании

Аналогично концепции жизненных циклов продуктов рассматривают жизненные циклы компаний. Представлять процесс развития инновационной (венчурной) компании как серию последовательно проходимых ею стадий принципиально важно.

На каждой стадии развития венчурной компании она попадает в различные условия внешнего рыночного окружения, различен также круг задач и проблем, с которыми сталкиваются ее руководители.

Краткая классификация стадий развития инновационной компании

Типичный жизненный цикл инновационной компании представлен на рис. 6.1.

Типичный жизненный цикл инновационной компании представлен на рис. 6.1.

Рассмотрим эти стадии более подробно. Seed — «посевная» стадия. На этой стадии компания находится в процессе формирования, имеется лишь идея или проект, идет процесс создания управленческой команды, проводятся НИОКР и маркетинговые исследования, определяется концепция бизнеса, происходит сбор начальных финансовых ресурсов, выполняется создание прототипа. Startup — стартап-стадия.

Стартап-компания, которая была недавно образована, обладает опытными образцами, пытается организовать производство и выход продукции на рынок. На этом этапе идет создание команды, проводится анализ конкуренции, осуществляется поиск и привлечение первых клиентов, выполняется переход от прототипа к действующему продукту. Early stage, early growth — стадия раннего роста. На этом этапе компания осуществляет выпуск и коммерческую реализацию готовой продукции, хотя пока не имеет устойчивой прибыли; происходит увеличение количества клиентов, выполняется поиск средств на развитие компании, комплектуется штатный персонал компании.

На эту стадию приходится «точка безубыточности» (BEP — break-evenpoint). Expansion — стадия «расширения». На этой стадии венчурная компания уже занимает определенные позиции на рынке, становится прибыльной, ей требуются расширение производства и сбыта, проведение дополнительных маркетинговых исследований, увеличение основных активов и капитала.

На этапе расширения происходит переориентация продукта на массового пользователя и экспоненциальный рост продаж. Mezzanine — «промежуточная» стадия. На этой стадии привлекаются дополнительные инвестиции для улучшения краткосрочных показателей компании, что влечет за собой общее повышение ее капитализации. На этом этапе в компанию средства вкладывают инвесторы, ожидающие быструю отдачу от вложений. Exit — «выход». «Выход» — этап развития венчурной компании, на котором происходит создание публичной компании, продажа доли инвестора другому стратегическому инвестору (Мamp;А), первичное размещение на фондовом рынке (IPO) или выкуп менеджментом (МВО — Management Buy-Out — доля инвестора приобретается менеджерами проинвестированной компании по устраивающей инвестора цене).

Как правило, этот этап является точкой «выхода» венчурных инвесторов. Продажа на этапе «выхода» происходит по ценам, намного превышающим первоначальные вложения, что позволяет инвесторам получить значительные объемы прибыли.

Для примера в табл. 6.1 приведены данные о некоторых наиболее крупных мировых инновационных компаниях, росте их капитализации и прибылях инвесторов.

На каждой стадии развития компании она находит различные источники финансирования или инвесторов, наиболее заинтересованных в результатах венчурного проекта (рис. 6.2): seed — бизнес-ангелы, «посевные» инвесторы, «посевные» фонды, государственные фонды и гранты; startup — венчурные фонды; early growth, expansion и mezzanine — фонды прямых инвестиций и банковские кредиты; exit — выход на фондовый рынок и эмиссия акций.

На этапе стартапа, когда имеется только бизнес-идея изобретателя, риск неудачи в освоении новой технологии максимален, круг инвесторов очень узок, однако потенциальная прибыль от вложений на этом этапе огромна.

Рис. 6.2. Финансовый цикл стартапа

Затем, по мере разработки технологии, на стадиях раннего роста и «расширения», появляется все больше информации о конечном продукте, риск вложений существенно снижается, потенциальная прибыльность бизнес-проекта становится более очевидной, количество желающих вложить средства в проект увеличивается, среди них появляются стратегические инвесторы, нацеленные на получение контроля над предприятием, рентабельность вложений здесь снижается, но по-прежнему высока.

На промежуточном этапе и этапе «выхода» технология уже разработана и опробована на рынке — венчурная компания осваивает массовое производство новой продукции. Здесь велика вероятность слияния, присоединения или выкупа венчурной компании одним из стратегических инвесторов. Однако даже если этого не происходит, венчурное предприятие все равно прекращает быть таковым, происходит его реорганизация в открытое акционерное общество, статус предприятия меняется с высокорискового на стабильно функционирующий и растущий.

Расширенная классификация стадий развития инновационной компании

Иногда рассматривается расширенная классификация стадий развития венчурной компании. Особенно она интересна в приложении к жизненному циклу для венчурных проектов в сфере информационных систем и информационных технологий, программного обеспечения и IT-услуг.

Pre-Startup-стадия: стадия pre-seed (pre-seedstage) — есть бизнес-идея, что нужно рынку и потребителям, но нет четкого представления о том, как ее следует реализовывать технически и как ее следует развивать, чтобы она приносила прибыль, бизнес-плана тоже еще нет; seed-стадия (seedstage); прототип (prototype) — создание технического задания и проектирование функционала; работающий прототип (working prototype) — создание проекта или продукта с самым общим функционалом; альфа-версия проекта или продукта (alpha) — проект или продукт создан, но еще не протестирован; закрытая бета-версия проекта или продукта (private beta) — появляются первые немногочисленные пользователи; публичная бета-версия проекта или продукта (public beta) — начинается привлечение новых пользователей, подписываются полноценные договоры с первыми клиентами. Startup-стадия — запуск проекта в эксплуатацию или продукта в производство: запуск или ранняя стартап-стадия (launch or early startup stage); собственно стартап (startup stage); поздняя стартап-стадия (late startup stage) — работа с первыми клиентами. Post-Startup-стадия: стадия роста (growth stage); стадия «расширения» (expansion stage); стадия «выхода» (exit stage); pre-IPO stage (при выходе через проведение IPO — Initial Public Offering или первичное размещение акций на бирже); IPO (при выходе на IPO).

Не всегда стартап проходит через все стадии, бывает, что некоторые стадии он «перепрыгивает», но такая подробная классификация дает наглядное представление о том, как развивается стартап. Дадим краткое описание каждой стадии. Pre-startup-стадия: название периода времени от момента возникновения идеи до запуска проекта в эксплуатацию или продукта в производство.

Pre-seed-стадия: стадия, когда есть идея, что нужно рынку и потребителям, но четкого представления о том, как ее следует реализовывать технически (техническое задание) и как ее следует развивать, чтобы она приносила прибыль (бизнес-план), еще нет, или есть, но в самом общем виде. Seed-стадия: стадия изучения рынка, составления и реализации технического задания, составления бизнес-плана, тестирование созданного проекта или продукта, подготовка к запуску проекта, переговоры с первыми потенциальными клиентами.

Прототип: создание технического задания и проектирование интерфейсов. Более подробно об этом можно прочитать в блоге Юрия Ветрова (http://www.jvetrau.com). Работающий прототип: создание проекта или продукта с самым общим функционалом.

Альфа-версия проекта или продукта: проект или продукт создан, но еще не протестирован, в процессе тестирования и юзабилити- тестирования (тестирование удобства использования) в интерфейс добавляются некоторые мелочи, которые не были додуманы на стадии составления технического задания и проектирования интерфейса, начинаются переговоры с первыми потенциальными клиентами. Закрытая бета-версия проекта или продукта: проект или продукт уже находятся в виде, близком к тому, каким его задумали основатели стартапа, у проекта появляются первые немногочисленные пользователи, которые приглашаются основателями стартапа, чтобы попробовать сервис и сообщить о том, чего им не хватает либо о тех проблемах, с которыми они столкнулись. Публичная бета-версия проекта или продукта: начинается привлечение пользователей, которые осознали потребность в услугах, предлагаемых проектом, либо самых любопытных пользователей, которые постоянно находятся в поиске чего-то нового; часто происходит через системы инвайтов (приглашений), существует ограничение количества пользователей определенным количеством, подписываются полноценные договоры с первыми клиентами.

Запуск проекта в полноценную эксплуатацию или продукта в производство: название говорит само за себя. Стартап-стадия: самая критическая стадия для каждого стартапа — стадия запуска проекта (ранняя стартап-стадия) и начального периода его работы (поздняя стартап-стадия).

Стадия роста: стадия, когда положение стартапа на первичном целевом рынке (т.е. на том рынке, с которого он намеревался начать работу и который описывал в своем бизнес-плане) уже стабильно и стартап уверенно идет к завоеванию на этом рынке той доли, которую он наметил в бизнес-плане. Стадия «расширения»: стадия, когда стартап выполнил бизнес- план на первичном целевом рынке либо очень близок к этому и расширяет свой бизнес за счет вхождения на другие рынки.

Расширение бизнеса может происходить также за счет покупки других игроков. Стадия «выхода». Под «выходом» прежде всего имеется в виду выход из бизнеса (целиком либо частично) венчурных инвесторов, которые инвестировали стартап на предыдущих стадиях. «Выход» может происходить через продажу компании стратегическим инвесторам, через вывод компании на IPO (первичная продажа акций компании на бирже) и через частное размещение (продажа акций компании фондам прямых инвестиций). Венчурные фонды инвестируют лишь в быстрорастущий молодой бизнес, а, как правило, к стадии выхода рост бизнеса компании замедляется по сравнению с предыдущими стадиями, хотя сам бизнес становится более стабильным.

Есть еще один вариант «выхода» и инвесторов и основателей из стартапа — это банкротство компании и прекращение бизнеса.

Общая продолжительность цикла инновационной компании от «посева» до «выхода» чаще всего занимает 5-10 лет. Однако в некоторых сферах, например, биотехнологии, фармацевтике и др., жизненный цикл компании может составлять десятки лет.

Источник: laws.studio