Статья посвящена теоретическим основам исследования факторов конкурентоспособности региона. В ней рассматривается понятие фактора конкурентоспособности региона. Рассматривается взаимосвязь конкурентных преимуществ региона и факторов конкурентоспособности региона. Предложена принципиальная схема взаимосвязи конкурентных преимуществ и факторов конкурентоспособности региона в его конкурентной среде. Представлена классификация факторов конкурентоспособности региона по следующим признакам: воздействию на свойства конкурентоспособности региона, месту возникновения, продолжительности воздействия, направленности, силе воздействия, характеру воздействия, способу воздействия, зависимости от деятельности субъектов управления подсистемами региональной конкурентоспособности, источнику роста конкурентоспособности региона, контролируемости воздействия, охвату влиянием (масштабу и комплексности воздействия), связи с конкурентной средой региона, влиянию на параметры входа в систему конкурентоспособности региона, воздействию на конкурентную позицию региона (параметрам выхода) из системы конкурентоспособности региона, готовности к реализации конкурентных преимуществ региона, целевым ориентирам завоевания конкурентной позиции, объекту воздействия, типу вызываемого эффекта.

Бизнес с нуля | Проверим твою конкурентоспособность? | Артём Бахтин

конкурентоспособность

конкурентоспособность региона

факторы конкурентоспособности

1. Головихин С.А. О новой концепции базовых свойств конкурентоспособности и региональном рейтинге конкурентоспособности // Социум и власть. – 2013. – № 2. – С. 74–80.

2. Доклад о конкурентоспособности России 2012: Регионы на пути повышения производительности. – Брюссель: Евразийский институт конкурентоспособности, 2012. – 191 с.

3. Неживенко Е.А. Актуальные проблемы исследования конкурентоспособности российских регионов // Вестник Южно-Уральского профессионально института. – 2012. – № 1(7). – С. 83–95.

4. Неживенко Е.А. Конкурентоспособность региона: методологические проблемы исследования // Социум и власть. – 2012. – № 3(35). – С. 57–61.

5. Неживенко Е.А., Головихин С.А. Формирование теоретических подходов к региональным экономическим исследованиям на основе выявления содержания понятия «конкурентоспособность региона» // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5 (Электронный журнал); URL: http://www.science-education.ru/105-7101 (дата обращения: 05.10.2012).

В условиях современного рынка конкуренция является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность организаций, отраслей, регионов, а также признается основным инструментом достижения социально-экономического развития страны [5]. В соответствии с этим как участники рынка, так и государство становятся субъектом формирования и регулирования конкурентной среды, развития конкуренции.

Таким образом, создаются условия для состязательности хозяйствующих субъектов, повышения эффективности и конкурентоспособности российской экономики, экономически эффективным способом обеспечивается удовлетворение потребностей граждан в товарах и услугах. Признание конкуренции движущей силой социально-экономического развития справедливо не только для хозяйствующих субъектов или национальной экономики, но и для региона.

Факторы конкурентоспособности

Конкурентная борьба между регионами в наиболее общем представлении имеет предметом ресурсы и рынки [1, 4]. Такая борьба ведется в определенной конкурентной среде, оказывающей позитивное и (или) негативное внешнее воздействие на конкурентоспособность региона. Влияние на конкурентоспособность региона оказывают также и внутрирегиональные условия, которые складываются в социально-экономических процессах, протекающих в региональных подсистемах – отраслях, отраслевых и территориальных комплексах, организациях, органах государственной власти и местного самоуправления и при их взаимодействии. Таким образом, формируется совокупность внешних и внутренних факторов, выступающих причиной появления и (или) проявления конкурентных преимуществ региона и, соответственно, определяющих его конкурентоспособность.

Под фактором конкурентоспособности региона необходимо понимать причину, движущую силу, основное условие обеспечения конкурентоспособности региона.

Условием обеспечения конкурентоспособности региона выступают и его реально задействованные в соперничестве конкурентные преимущества. С этих позиций конкурентные преимущества выступают фактором конкурентоспособности региона.

Однако отождествление понятий «фактор» и «конкурентное преимущество» или тем более вытеснение понятия «фактор конкурентоспособности» понятием «конкурентные преимущества» было бы ошибочным. Конкурентные преимущества региона – это его превосходства в величине и качестве имеющегося потенциала, в умении адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечивать равновесие и скорости приспособления к изменениям, в уровне экономических и социальных достижений по сравнению с регионами-конкурентами.

Следует отметить, что наличие конкурентного преимущества может носить потенциальный характер, не быть задействованным в настоящий момент времени и, соответственно не оказывать воздействия, не выступать фактической причиной обеспечения конкурентоспособности региона. С этой точки зрения в локальный период времени наличие конкурентного преимущества не является безусловным фактором конкурентоспособности.

Кроме того, конкурентное преимущество может выступать лишь как позитивный фактор. Однако факторы конкурентоспособности могут иметь и негативный характер. В связи с этим ограничение состава факторов конкурентными преимуществами также неправомерно. Кроме того, конкурентные преимущества, рассматриваемые с точки зрения влияния на конкурентоспособность, относятся к категории внутренних факторов и не охватывают внешние факторы конкурентоспособности региона.

Факторы конкурентоспособности региона

Таким образом, в составе внутренних позитивных факторов конкурентоспособности региона следует рассматривать его реальные конкурентные преимущества, действительно имеющиеся и проявляющиеся по сравнению с другими регионами и на этой основе обеспечивающие способность региона соперничать в экономической мощи, способность региона лучше и быстрее приспосабливаться к изменениям в конкурентной среде, способность региона обеспечивать более высокие достижения в различных сферах. Следует также отметить, что формирование самих конкурентных преимуществ происходит под влиянием внутренних (позитивных и негативных) факторов, определяемых природой и спецификой региональных социально-экономических процессов и внешних факторов, порождаемых конкурентной средой региона.

В системе факторов, действующих в конкурентной среде региона, следует выделять:

1) внутренние факторы конкурентных преимуществ и конкурентоспособности региона, порождаемые внутри региона;

2) конкурентные преимущества как внутренние факторы конкурентоспособности региона;

3) внешние факторы конкурентных преимуществ и конкурентоспособности региона;

4) факторы формирования конкурентной среды, определяемые конкурентоспособностью региона (рисунок).

Указанные факторы имеют не только различную природу происхождения, но и разнообразные силу и характер влияния на конкурентоспособность региона. Для наиболее полного их раскрытия необходимо провести классификацию факторов конкурентоспособности региона на основе адаптации имеющихся в научной литературе [2, 3] и введения новых классификационных признаков и групп (таблица).

Факторы конкурентоспособности региона

Воздействие на свойства конкурентоспособности региона

– определяющие свойство силы

– определяющие свойство быстроты

– определяющие свойство высоты

– определяющие свойство ловкости

Источник: fundamental-research.ru

Факторы формирования конкурентоспособности региона

Каждое территориальное образование обладает определёнными факторами производства, необходимыми для деятельности экономических субъектов в разных отраслях. При этом отдельные группы факторов являются исторически сложившимися, а иные создаются. Поэтому для развития конкурентоспособности региона важна не только совокупность факторов в определённый промежуток времени и скорость создания новых, но и эффективное их использование. Факторы конкурентоспособности, имеющиеся у региона, могут указывать, например, на наличие в нём определённых условий для выгодного размещения производств, комфортных условий для проживания населения, на желание туристов его посещать.

Совокупность применяемых факторов в разных территориальных образованиях разная. Регионы достигают конкурентного преимущества, если имеют в распоряжении дешевые или высококачественные факторы, которые значимы в межрегиональной конкуренции. Так, близкое расположение Владимирской области к Москве на важной транспортной магистрали, соединяющей центр России и её восточную часть, способствовало развитию в регионе пищевой промышленности с привлечением иностранных инвестиций.

Традиционно в экономической литературе в качестве факторов выделяются труд, земля, природные ресурсы и капитал. В. И. Фомичев предложил несколько иную классификацию факторов[33]:

• людские ресурсы, которые характеризуются количеством, квалификацией и стоимостью рабочей силы, а также продолжительностью нормального рабочего времени и трудовой этикой. Эти ресурсы подразделяются на многочисленные категории, так как для каждой отрасли требуется определенный перечень конкретных категорий работников;

• физические ресурсы, которые определяются количеством, качеством, доступностью и стоимостью земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников электроэнергии и др. К ним также можно отнести климатические условия, географическое положение и даже часовой пояс;

• ресурс знаний, т.е. совокупность научной, технической и коммерческой информации, влияющей на товары и услуги. Этот запас сосредоточен в университетах, исследовательских организациях, банках данных, литературе и т.д.;

• денежные ресурсы, характеризующиеся количеством и стоимостью капитала, который может быть направлен на финансирование промышленности;

• инфраструктура, включающая транспортную систему, систему связи, почтовые услуги, перевод платежей между банками, систему, здравоохранения и др.

Факторы конкурентоспособности региона можно разделить на исторически сложившиеся (наследуемые) и вновь созданные. К исторически сложившимся факторам относятся географическое положение, природные ресурсы, климатические условия и т.д. Повлиять на данные факторы возможно путём незначительных капитальных вложений.

Эти факторы оказывают значительное влияние в основном на развитие добывающих отраслей и показатели сельскохозяйственного производства. К вновь созданным факторам относятся современное развитие инфраструктуры, высококвалифицированная рабочая сила, инновации и т.д. Именно эти факторы имеют наибольшее значение в развитии территориальной конкурентоспособности, так как позволяют достичь конкурентного преимущества более высокого уровня.

Развитие конкурентоспособности региона, как и страны в целом, согласно М. Портеру, осуществляется по следующим четырём стадиям: конкуренция на основе факторов производства, конкуренция на основе инвестиций, конкуренция на основе нововведений, конкуренция на основе богатства[34]. Конкурентное преимущество региона на первой стадии обеспечивается благодаря факторам производства: природным ресурсам, благоприятным условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе.

На второй стадии – на основе агрессивного инвестирования в образование, технологии, лицензии. На третьей стадии – за счёт создания новых видов продукции, производственных процессов, организационных решений и других инноваций. На четвёртой стадии — за счёт уже созданного богатства. В современных условиях рекомендуется делать упор на стадию инвестиций с последующим переходом к инновационному развитию[35].

По мнению М. Портера, обеспечение конкурентных преимуществ конкретных стран осуществляется на основе так называемого «правила ромба» (рисунок 8), т.е. создания четырех основных предпосылок, которые каждое государство старается поддерживать для отраслей экономики[36].

1. Условия для факторов. Позиция страны в факторах производства, таких как наличие квалифицированной рабочей силы и инфраструктуры, необходимых для ведения конкурентной борьбы в данной отрасли.

2. Состояние спроса. Характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта или услуг. Страна получает конкурентное преимущество в тех отраслях, в которых внутренний спрос обеспечивает компаниям представление о потребностях покупателей. Требовательные покупатели оказывают давление на компании, вынуждая их внедрять инновации и производить лучшую продукцию.

3. Родственные и поддерживающие отрасли. Наличие или отсутствие в данной стране отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, конкурентоспособных на международном уровне. Родственные и поддерживающие отрасли обеспечивают инновации и модернизацию, основываясь на тесных деловых контактах с использованием коротких коммуникационных линий, быстрого и постоянного доступа к информации, обмениваясь идеями или инновациями.

4. Устойчивая стратегия, структура и соперничество. Существующие в стране условия для создания, организации и управления компаниями, а также характер внутренней конкуренции. Например, наличие нормативных правовых актов, защищающих право собственности.

Рис. 8. Детерминанты конкурентных преимуществ страны

Все названные составляющие успеха тесно взаимосвязаны, причем действие одного часто зависит от состояния трех остальных. Например, требования покупателей к качеству продукции не приведут автоматически к её улучшению или появлению новой, если качество трудовых ресурсов не позволит компаниям добиваться соответствия требованиям покупателей. Конкретные недостатки в факторах производства не будут стимулировать обновление, если конкуренция недостаточно сильна и цели, которые ставит перед собой компания, не подкрепляются существенными инвестициями. В целом слабая позиция любой из составляющих будет ограничивать возможности конкретной отрасли прогрессировать и обновляться, а стране повышать свою конкурентоспособность[37].

Элементы, составляющие систему конкурентных преимуществ в ромбе, обладают и свойством взаимного усиления. Эффектом системного характера «ромба» является то, что страны и их территориальные образования достаточно редко имеют только одну конкурентоспособную отрасль. Правило ромба формирует окружение, которое поддерживает кластеры конкурентоспособных отраслей. Конкурентоспособные отрасли не разбросаны в экономике бессистемно, они обычно связаны друг с другом вертикальными (покупатель-продавец) и горизонтальными (общие потребители, технологии, каналы) связями. Также они тяготеют к концентрации в географическом плане.

Роль государственных органов исполнительной власти состоит в том, чтобы создавать определённые условия для успешного развития компаний — поощрять позитивные изменения, способствующие развитию внутренней конкуренции, стимулировать внедрение инноваций. Следует учитывать, что органы исполнительной власти играют ограниченную роль, так как не способны создавать новые конкурентоспособные отрасли, при этом их влияние на субъекты экономических отношений может быть как положительным, так и отрицательным. Их влияние будет успешным только в сочетании с благоприятными условиями, обозначенными в ромбе:

на параметры факторов — через субсидии, политику в отношении рынка капитала и др.;

на параметры спроса — путем установления различных стандартов и осуществления государственных закупок;

на условия развития родственных отраслей и отраслей-поставщиков — посредством контроля над средствами рекламы или регулирования развития инфраструктуры;

на стратегию предприятий, их структуру и соперничество — через налоговую и бюджетную политику, антимонопольное законодательство, путем регулирования инвестиций и т.д.

Взгляд зарубежных учёных на факторы конкурентоспособности обобщён Н. А. Николаевой[38]. Например, по мнению И. Бегга, в качестве основных общих факторов конкурентоспособности региона следует рассматривать: изменения в соотношении секторов экономической деятельности и «макровлияние» на регион, характеристики компаний (формы собственности, величина фирм и т.д.), среду, в которой осуществляется бизнес, и способность к инновациям и обучению (рисунок 9).

Рис.9. Схема конкурентоспособности региона по И. Беггу

И. Брамезза отмечает, что присутствие определённых локализационных факторов (атрибутов) в регионе создает положительный эффект. К таким факторам, например, относятся бизнес-услуги высокого качества, квалифицированная рабочая сила и т.д. Кумулятивный эффект локализационных факторов представляет потенциал региона в его возможности стать привлекательным местом для некоторых видов экономической деятельности. Дж. ван дер Борг, И. Брамезза выделяют следующие две группы факторов привлекательности региона для конкретных секторов, видов деятельности, а также определяют функции, которые потенциально могут выполняться регионом:

— структурные факторы: эффективная инфраструктура, достаточное предложение основных услуг, предоставляемых в регионе, высокое качество среды жизни и эффективная региональная политика;

— функциональные факторы (т.е. функции, которые регион мож е т выполнять): существует ли возможность региону стать распределительным центром, местом размещения международного бизнеса, центром инновационной деятельности, важным узлом в информационной (коммуникационной) сети, международным центром культуры.

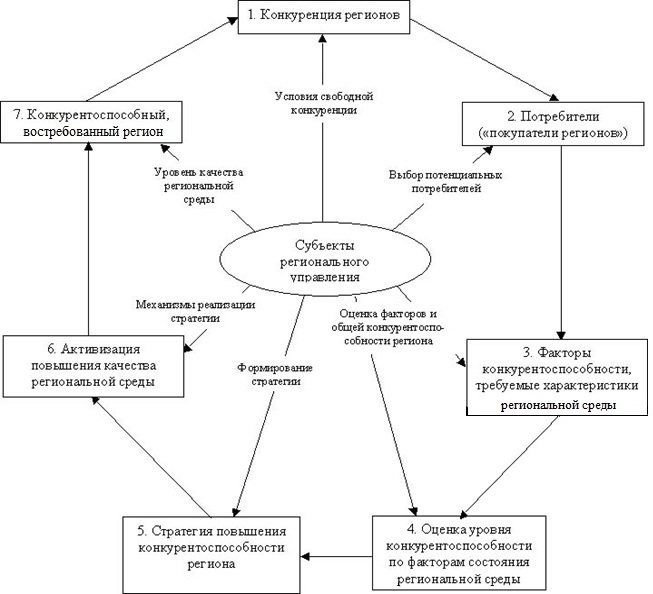

Б. М. Гринчелем предложена схема цикла повышения конкурентоспособности региона на основе анализа факторов стратегии активного развития (рисунок 10). Как следует из схемы, цикл включает семь основных этапов поступательного повышения конкурентоспособности региона, при этом важная роль здесь отводится субъектам регионального управления[39].

Рис. 10. Цикл повышения конкурентоспособности региона

В. Е. Андреев при определении конкурентоспособности региона взял за основу показатели уровня жизни и инвестиционной привлекательности, а в качестве основы для оценки конкурентоспособности – механизм ценообразования (рисунок 11). При этом в основе конкурентоспособности региона лежат факторы ценообразования, как имеющие определенную специфику для каждого регионального рынка, так и тесно связанные между собой[40].

Рис. 11. Составляющие конкурентоспособности региона

Следует отметить, что проведённый анализ не является исчерпывающим. Существует множество других точек зрения в отношении факторов, определяющих региональную конкурентоспособность. Среди них также называют территориальную доступность, стоимость рабочей силы, развитие средств коммуникации, привлекательность среды, а также благоприятные условия региональной политики.

Проведённый анализ позволяет заключить, что состояние региона в наиболее общем виде определяется конкурентоспособностью:

— органов государственной власти и системы управления;

— отраслей экономики и бизнеса;

— общества и граждан.

На основании обобщений, сделанных выше, можно выделить следующие факторы, формирующие конкурентоспособность региона (рисунок 12):

— социальные факторы – определяют общее направление процесса управления конкурентоспособностью региона. К данным факторам относится, прежде всего, уровень жизни населения;

— экономические факторы – характеризуют общее экономическое положение региона на фоне прочих регионов и определяют текущее состояние конкурентоспособности региона, позволяют выявить наиболее привлекательные конкурентные ресурсы региона, обеспечивающие перспективные направления его развития;

— общественно-политические факторы – влияют на дальнейшее развитие конкурентоспособности региона путем формирования благоприятных институциональных предпосылок;

— научно-технические факторы – характеризуют способность региональной экономики к модернизации и инновациям;

— экологические факторы – способствуют привлечению в регион трудовых ресурсов, инвестиций, открытию новых производств;

— институциональные факторы – характеризуют развитость институтов государственного управления, эффективность их деятельности.

Рис. 12. Факторы, определяющие конкурентоспособность региона

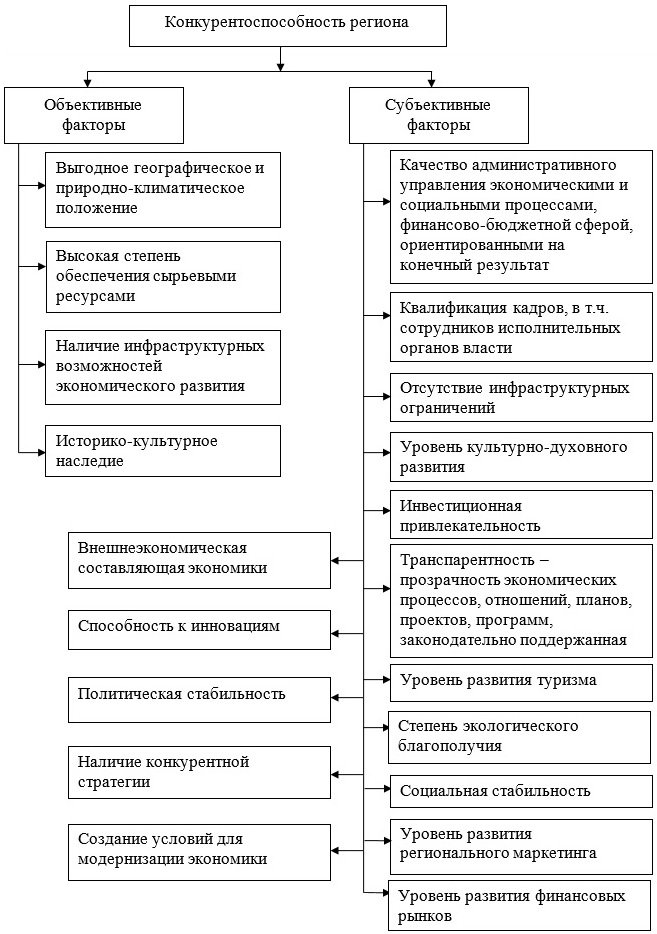

Проведённый анализ факторов конкурентоспособности региона позволяет их систематизировать и дополнить новыми, разделив на объективные и субъективные (рисунок 13).

Рис. 13. Классификация объективных и субъективных факторов,

определяющих конкурентоспособность региона

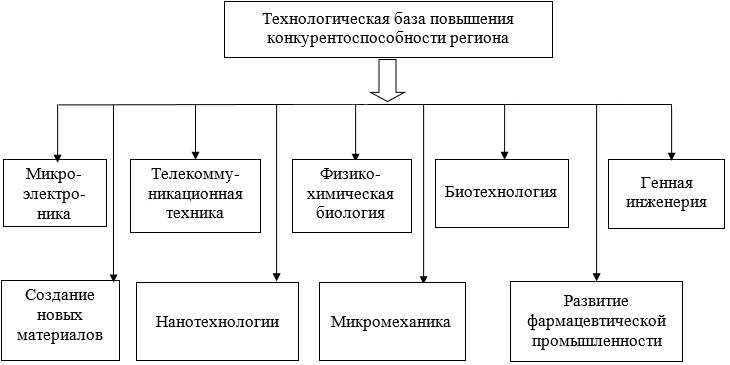

Постиндустриальное общество базируется на новых отраслях экономики, где сконцентрирован высокий интеллектуальный потенциал. Технологической базой конкурентоспособности региона являются высокотехнологичные отрасли, базирующиеся на научных достижениях, научно-техническом прогрессе, инновационных и инвестиционных процессах, обусловливающих их массовое потребление (рисунок 14).

Рис. 14. Технологическая база повышения конкурентоспособности

Делая некоторые обобщающие выводы можно подчеркнуть, что конкурентоспособность территории формируется сбалансированным развитием всех факторов. С одной стороны, попытки активного развития отдельной группы факторов неизбежно столкнутся со сдерживающими условиями, обусловливающими состояние отстающих в развитии факторов. С другой стороны, комбинация разных групп факторов обладает синергетическим эффектом, то есть усиливает их совместное развитие.

Источник: cyberpedia.su

Конкурентоспособность территории

Конкурентоспособность территории – это система факторов, характеризующих социально-экономическое положение конкретной территории, определяющее ее преимущества перед иными аналогичными территориями либо отставание от них.

Понятие и значение конкурентоспособности территории

Традиционно категория конкурентоспособности трактуется как экономическая характеристика продукта, организации, отрасли хозяйства, конкретной территории, государства в целом, отражающая способность или неспособность выдерживать конкуренцию с сопоставимыми объектами.

В современных экономических и политических условиях все большее значение приобретает конкурентоспособность отдельной территории и государства в целом как инструментов обеспечения благосостояния населения.

Китайский с нуля для начинающих

Увлекаем Китаем, китайским языком и культурой

Особую актуальность в теории и практике публичного управления сегодня приобретает конкурентоспособность региональных территорий, поскольку регионы выступают самостоятельными участниками рыночных отношений, а кроме того имеют существенные различия в уровне своего экономического развития, природно-географических, социальных, демографических и иных условиях проживания и деятельности населения. При этом региональные территории состоят из относительно неоднородных территорий муниципальных образований.

Сегодня прогрессивное социально-экономическое развитие России во многом связывается с преодолением диспропорций в развитии региональных территорий посредством реализации их конкурентных преимуществ.

Итак, конкурентоспособность всякой территории может определяться как система социальных, экономических, демографических, политических, природно-климатических, географических и иных характеристик, определяющих конкурентные преимущества или, напротив, недостатки территории при сравнении с аналогичными территориями.

«Конкурентоспособность территории»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Факторы конкурентоспособности территории

Вопросы конкурентоспособности территории широко исследуются наукой и практикой, специалистами разработаны различные классификация факторов конкурентоспособности. Так, например, ряд авторов полагает, что конкурентоспособность территории определяется системой следующих характеристик:

- геополитическим положением территории;

- состоянием спроса на рынке территории;

- интеграцией с соседними территориями;

- состоянием человеческих ресурсов территории.

При этом авторами не отрицается возможность влияния на конкурентоспособность соответствующей территории случайных событий и действий субъектов политического управления.

Кроме того, в теории выделяются в рамках классификации факторов конкурентоспособности:

- основные факторы конкурентоспособности территории. Это те факторы, формирование которых не требует привлечения капитала и иных усилий. Например, природные ресурсы, кадровые ресурсы, географическое положение территории;

- развитые факторы, в свою очередь, напрямую зависят от усилий и финансовых вложений. Так, примером развитых факторов являются инфраструктура территории, наличие высококвалифицированных специалистов, научно-исследовательских и образовательных организаций и пр. В современном понимании развитые факторы создают среду для развития инновационной деятельности.

Другие ученые предлагает делить факторы конкурентоспособности территории на:

- общие, есть присущие большинству территорий и широко применяемые в различных сферах хозяйствования, например, дорожная инфраструктура, квалифицированные кадры;

- специализированные причины, которые требуют длительного времени для формирования конкурентных преимуществ, например, привлечения персонала узкой специальной квалификации, формирование сети научно-исследовательских организаций.

Также в теории выделяется классификация причин конкурентоспособности исходя из их подверженности изменениям:

- неизменные причины – это, соответственно, те причины, на которые невозможно оказать существенного воздействия. Например, географическое положение территории, природно-климатические условия и др.;

- изменяющиеся причины конкурентоспособности – это факторы, на которые можно оказать влияние: инфраструктура территории, политическая, налоговая, социальная, экологическая среда.

Оценка конкурентоспособности территории

В современных условиях для того чтобы обеспечить социально-экономическое развитие конкретной территории необходимо формировать среду для привлечения инвестиций. В свою очередь, инвесторам необходимо предоставить исчерпывающую информацию относительно направлений развития территории, ее прогресса. Такая аналитическая информация востребована и системой публичного управления для выработки стратегии и программ развития территории. Указанное обуславливает необходимость исследования характеристик конкретной территории с точки зрения ее конкурентоспособности, то есть оценки конкурентоспособности территории.

Сегодня на практике широко применяются два основных метода оценки конкурентоспособности территорий:

- Ранговая оценка, которая предполагает выстраивание определенного рейтинга исходя из заданных критериев и определение места территории в таком рейтинге исходя из совокупной оценки ключевых характеристик. Этот метод широко востребован, поскольку позволяет оценивать не только экономические характеристики, но и любые иные;

- Оценка измерения потенциала территории. Названная система исследования характеристик конкурентоспособности территории определяет потенциальный прогресс соответствующей территории за счет оценки:

- ее ресурсных характеристик, в том числе географического положения, природных ресурсов, климатических условий;

- потенциала благосостояния населения за счет анализа социального обеспечения населения, качества образовательной, культурной, спортивный среды;

- финансового потенциала, то есть обеспеченности бюджета, развитости банковской и финансовой системы, инвестиционного климата.

Названная система оценки в отличии от ранговой позволяет определить не текущее положение территории, а оценить ее возможной прогресс в долгосрочной перспективе.

Источник: spravochnick.ru