Еще одной широко известной матрицей анализа портфеля бизнесов (продукции) является матрица «Привлекательность отрасли — конкурентная позиция», разработанная консультационной компанией МакКинзи для фирмы «Дженерал Электрик». Эта матрица, в отличие от матрицы «Рост — доля рынка» Бостонской консультационной группы, строится более сложно.

Как следует из названия матрицы, позиционирование СЕБ ведется в системе координат, одной из осей которой является привлекательность отрасли, в которой функционирует стратегическая единица бизнеса, а другой осью — конкурентная позиция стратегической единицы бизнеса в ее отрасли. Давайте рассмотрим то, как строится эта матрица.

Для того чтобы установить степень привлекательности отрасли, необходимо выполнить следующие действия.

- Устанавливается набор параметров, по которым будет оцениваться привлекательность отрасли. Такими параметрами могут быть интенсивность конкуренции, прибыльность отрасли, рост отрасли, ее размер, технологическая стабильность и т.п. Разработчики матрицы сами определяют то, какие параметры учесть при оценке отрасли, и то, какова должна быть степень детализации при выборе отдельных конкретных параметров.

- Разработчики матрицы дают каждому параметру вес его относительной значимости для фирмы. Тем параметрам, которые с точки зрения фирмы наиболее важны для оценки привлекательности отрасли, даются более высокие веса. И соответственно менее важным — меньшие веса. Для удобства проведения расчетов веса распределяются таким образом, чтобы их сумма равнялась единице.

- Каждому из параметров дается оценка степени его привлекательности для компании в оцениваемой отрасли. Эта оценка параметров ведется в зависимости от того, насколько заключенная в параметре характеристика отрасли несет в себе возможности для достижения целей фирмы. Оценка ведется по пятибалльной шкале: 5 — наиболее привлекательный, 1 — наименее привлекательный параметр. Например, если фирма стремится к расширению, а отрасль совсем не растет, то параметр роста отрасли получит оценку 1. Это будет означать, что он несет в себе угрозу для фирмы.

- Оценка относительной значимости каждого параметра умножается на соответствующую оценку привлекательности этого параметра и все эти произведения складываются. В сумме получается интегральная оценка привлекательности отрасли. Максимальная оценка привлекательности отрасли может быть 5, а минимальная — 1.

В табл. 2 приведен гипотетический пример расчета привлекательности отрасли.

[#Целевое управление] Прямой эфир «Как создать сильную конкурентную позицию на рынке» №025

Для того чтобы оценить конкурентную позицию СЕБ в их отрасли, применяется следующая процедура.

- Для каждой отрасли, в которой функционирует фирма, составляется список ключевых факторов успеха. Этими факторами могут быть, например, издержки, производительность, исследовательский потенциал, доля рынка и т.п.

- Разработчики определяют относительные веса факторов, отражающие степень их значимости для достижения в отрасли устойчивой конкурентной позиции. Сумма весов должна быть равна единице.

- Для каждой СЕБ (продукта) определяется степень ее конкурентной силы в отрасли по каждому из ключевых факторов успеха. Степень конкурентной силы измеряется от 1 до 5. Если разработчики ставят 5, то это означает, что по данному критическому фактору успеха стратегическая единица бизнеса в своей отрасли имеет сильную конкурентную позицию. Если же выставляется 1, то конкурентная позиция по оцениваемому фактору очень слабая.

- Вычисляется обобщенная оценка конкурентной позиции СЕБ в ее отрасли. Для этого относительный вес каждого ключевого фактора успеха умножается на соответствующую оценку степени конкурентной силы стратегической единицы бизнеса. Все полученные произведения складываются. Результат сложения дает интегральную оценку конкурентной позиции СЕБ в ее отрасли.

В табл. 3 приводится гипотетический пример расчета конкурентной позиции СЕБ в отрасли.

Анализ конкурентов/Как сделать конкурентный анализ — Пример + Шаблон

Оценка конкурентной позиции СЕБ в отрасли

После того как получены оценка привлекательности отрасли и оценка конкурентной позиции каждой СЕБ, строится матрица позиционирования СЕБ. По горизонтали откладывается конку рентная позиция, а по вертикали привлекательность отрасли. Каждая из осей разбивается на три равные части, характеризую щие степень привлекательности отрасли (высокая, средняя, низ кая) и состояние конкурентной позиции (хорошее, среднее, пло хое). Внутри матрицы выделяется девять квадратов, попадание и которые при позиционировании СЕБ (продуктов) указывает на то, какое место в стратегии фирмы должно им отводиться в будущем (рис.13).

По отношению к тем СЕБ (продуктам), которые попали в квадраты «Успех», фирма должна применять стратегию развития. Эти бизнесы имеют хорошую конкурентную позицию в привлекательных отраслях, поэтому явно им принадлежит будущее. Бизнесы (продукты), оказавшиеся в квадрате «Вопросительный знак», могут иметь хорошее будущее, но для этого фирме следует приложить

большие усилия по улучшению их конкурентной позиции. Бизнесы (продукты), оказавшиеся в квадрате «Доходный бизнес», являются источником получения денег. Они очень важны для поддержания нормальной жизни фирмы. Но они могут умереть, так как привлекательность для фирмы отрасли, в которой они находятся, низкая.

Попадание в квадрат «Средний бизнес» не дает возможности однозначно судить о дальнейшей судьбе СЕБ. По отношению к ней решение может быть принято только по результатам анализа состояния всего портфеля бизнесов (продуктов). Хотя в значительной мере это замечание относится и к СЕБ, попавшим в один из трех рассмотренных типов квадратов.

Относительно СЕБ, попавшей в квадрат «Поражение», следует сделать вывод, что она находится в очень нежелательной позиции, требует достаточно быстрого и эффективного вмешательства с целью предотвращения возможных серьезных негативных последствий для фирмы.

Матрица МакКинзи дает хороший инструментарий для анализа портфеля бизнесов (продукции). Основной вывод, к которому она подводит исследователя, состоит в том, что сбалансированный портфель должен иметь в своем составе в основном бизнесы, находящиеся в квадратах «Успех», немного бизнесов, находящихся в квадрате «Вопросительный знак», и строго определенное число бизнесов, находящихся в квадрате «Доходный бизнес». Их количество должно быть достаточным для того, чтобы обеспечивать поддержание «успешных» бизнесов и «вопросительных знаков».

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование с целью коммерческого использования этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.

Источник: www.inventech.ru

Оценка конкурентной позиции предприятия

Конкурентная борьба — совокупность действий фирмы, направленных на достижение конкурентного преимущества, на завоевание прочных позиций на рынке и вытеснение с него конкурента. Формы конкурентной борьбы зависят от сложившихся условий, времени и места, но ее суть всегда одна и та же: стремление продать товаров больше, чем конкурент, отобрав у него часть потенциальных клиентов, и в конечном счете получить ту прибыль (или часть ее), на которую рассчитывал конкурент.

Иначе говоря, захватить большую, чем у конкурента, долю рынка или, по возможности, вытеснить его с рынка. Цель конкурентной борьбы — достигнуть конкурентного преимущества, т.е. занять более прочную конкурентную позицию на рынке.

Конкурентная позиция — сравнительная характеристика основных рыночных параметров фирмы и ее товара относительно конкурента.

Определение собственной конкурентной позиции представляет собой первое исходное действие конкурентного анализа.

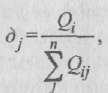

Многие маркетологи называют объективным показателем, способным обобщенно отразить результаты конкурентной борьбы долю, которую предприятия занимают на рынке. Обычно доля определяется в общем объеме продаж данного товара на рынке (в отрасли, регионе и т.п.), учитываемых в натуральных или стоимостных единицах:

Можно представить себе следующую шкалу, отражающую роль фирмы на рынке в зависимости от ее доли на нем (табл. 5.26).

Таблица 5.26

Шкалирование позиции фирмы в зависимости от принадлежащей ей доли рынка

| Доля на рынке, % | От 40 и выше | От 40 до 20 | От 20 до 10 | Менее 10 |

| Роль в конкуренции | Лидер рынка | Претендент на лидерство (предприятие с сильной конкурентной позицией) | Последователь (ведомый, предприятие со слабой конкурентной позицией) | Занявший рыночную нишу и избегающий конкуренции (аутсайдер рынка) |

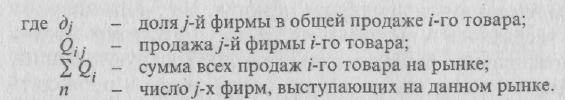

Г.Л. Азоев рекомендует использовать матрицу формирования конкурентной карты рынка (табл. 5.27).

Таблица 5.27

Матрица формирования конкурентной карты рынка

Заполненная матрица позволяет определить статут предприятия, внести соответствующие характеристики в досье конкурента и соответственно разработать собственную конкурентную стратегию. Следует ожидать следующих действий предприятий: лидер в 1-й и 2-й позициях скорее всего будет склонен продолжать наступление (при наличии ресурсов) и усилить конфронтацию с конкурентами. В 3-й и частично 4-й позициях лидер будет озабочен тем, чтобы сохранить лидирующие позиции.

На 5-й позиции он может не удержаться в лидирующей группе и отступить во 2-ю группу. Предприятие, имеющее сильную конкурентную позицию, в квадранте А-1 имеет шансы занять место лидера и проводить соответствующую стратегию. Позиции В-2 и В-3 дают ему возможность проводить стратегию атаки (создать новый товар с лучшими характеристиками найти более выгодный сегмент, поглотить небольшие конкурирующие фирмы). Позиции В-4 и В-5 заставят его позаботиться о собственном положении на рынке.

Предприятие, занимающее слабую конкурентную позицию, в квадрантах С-1, С-2 и С-3 будет скорее всего вести активную оборонительную стратегию, переходя в контратаки, а в последних квадрантах осуществит диверсификацию, или же займется поиском более выгодного сегмента или даже ниши.

Предприятиям со слабой конкурентной позицией, желающим улучшить или сохранить конкурентную позицию, рекомендуется организовать выпуск недорогой продукции, осуществить реинвестиции с целью получить прибыль и укрепить конкурентную позицию.

Предприятие-аутсайдер постарается избегать конкуренции, может быть, покинет рынок, но в позиции первых трех квадрантов будет ожесточенно защищать свою нишу. Здесь полезно осуществить радикальную реорганизацию предприятия или пересмотреть конкурентную стратегию.

Естественно, доля рынка, которую фирма собирается завоевать, не является самоцелью. Оттесняя конкурентов, мы получаем прибыль, на которую те рассчитывали. Размер доли (д) зависит от объема продажи (Q), а прибыль (Р) в свою очередь зависит (при прочих равных условиях) от объема продажи.

Статистически это выражается следующей цепочкой:

Не только доля рынка является характеристикой конкурентной роли фирмы на рынке. Некоторые фирмы стремятся завоевать лидерство по качеству товаров или по максимуму текущей прибыли.

Успех фирмы на конкурентном рынке во многом зависит от того, удалось ли разгадать маркетинговую политику конкурента, предвидеть его действия на рынке. Маркетинговая деятельность немыслима без оценки конкурирующих предприятий, формы и интенсивности конкуренции.

Обычно проводят аналогию с военной стратегией, где принятие решений в значительной степени базируется на разведке позиций, занимаемых противником, и на прогнозе его вероятных действий. В комплексе контролируемых сил и факторов микросреды маркетинга конкуренты занимают особое место, так как контроль проявляется в форме конкурентной борьбы.

В процессе маркетингового анализа необходимо определить форму конкуренции, для чего целесообразно отслеживать все изменения цен на товары, выпускаемые и продаваемые конкурентами.

Каждая фирма, выступающая на конкурентном рынке, ставит целью добиться конкурентного преимущества, т.е. превосходства над своими потенциальными соперниками. Обычно выделяют наиболее опасного или наиболее сильного «приоритетного» конкурента и стремятся обеспечить превосходство по отношению к нему.

Выявляются две стороны конкурентного преимущества: внешнее, базирующееся на тех свойствах товара, которые представляют особую ценность для потребителей (при этом издержки не должны превышать уровень конкурента), и внутреннее — за счет снижения себестоимости. Внешнее конкурентное преимущество позволяет иметь цену, более высокую, чем у конкурента без ущерба для спроса, внутреннее преимущество дает возможность снизить цену по сравнению с конкурентной и обеспечить дополнительный спрос.

Конкурентное преимущество целесообразно определять на основе объективного показателя конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара характеризуется его способностью быть проданным на рынке в присутствии аналогичных товаров-конкурентов. Она рассчитывается на основе методов квалиметрии с помощью балльной системы оценок (аналогично интегрированному показателю качества товара). Устанавливается перечень параметров качества товара, включая и экономические. Каждому параметру присваивается балл, который тем выше, чем больше параметр соответствует нормативам или требованиям потребителей (выявленным в результате специального обследования).

Осуществляется сравнение баллов параметров товаров нашей фирмы и фирмы конкурента. Разность баллов по каждому i-му параметру (d) взвешивается по рангу важности данного параметра (R), который определяется экспертным путем. Уровень конкурентоспособности рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная и отражает степень отклонения качества товара нашей фирмы от качества товара конкурирующей фирмы. Чем больше отклонение от единицы со знаком «+», тем сильнее конкурентное преимущество нашей фирмы, и наоборот, чем больше отклонение со знаком «-», тем сильнее конкурентное преимущество конкурента.

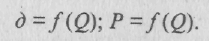

Некоторые исследователи предлагают набор индикаторов конкурентоспособности. Приведем наиболее интересный, разработанный маркетологом Ж.-Ж. Ламбеном (табл.5).

Индикаторы конкурентоспособности

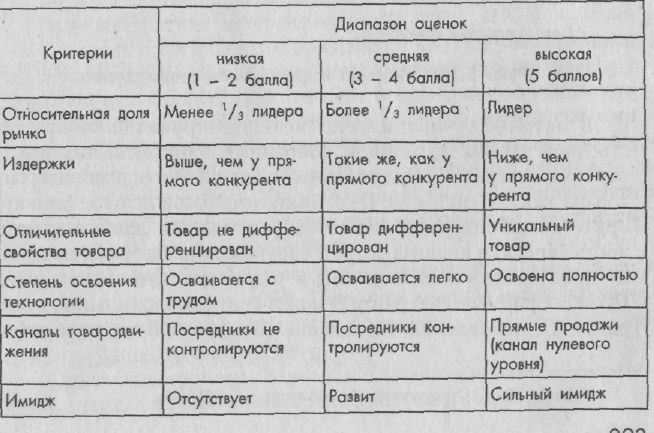

По оценкам, полученным на основании собранной информации, можно выявить конкурентное преимущество или конкурентные опасности. Для этой цели Ж.-Ж. Ламбен предлагает использовать матрицу конкурентного преимущества. Рассмотрим методику построения и анализа матрицы (рис. 5.20).

Рис. 5.20. Матрица конкурентного преимущества

В матрице осуществляется позиционирование товара собственной фирмы по данным, собранным в процессе анализа товара (характеристик имиджа марки): определяется рыночная сила товара как соотношение нашей максимальной цены к цене приоритетного конкурента (при этом учитывается ценовая эластичность спроса) и анализа затрат: соотношение издержек на единицу продукции у нашей фирмы и у приоритетного конкурента.

Позиция фирмы в квадранте D может считаться идеальной, а квадранте А — провальной. Попадание в квадрант В заставляет фирму выбрать стратегию лидерства по издержкам, а в квадрант С — стратегию дифференциации, т.е. выпуска товаров, превосходящих по своим свойствам товары конкурентов (продуктовая дифференциация), или разработки лучших способов продвижения товара, чем у конкурента (сервисная дифференциация). С помощью биссектрисы, которая делит матрицу на две части по диагонали, выделяются благоприятные (справа) и неблагоприятные (слева) зоны конкуренции.

Наблюдения за поведением конкурента на рынке (возможно, по отношению к другим конкурентам) и за его реакцией на маркетинговые действия нашей фирмы позволяют делать выводы о стратегии, применяемой им. Составляются динамические ряды объемов продажи, цен, финансовых характеристик. Эти наблюдения дополняются информацией о менеджменте фирмы, склонности руководителя к тем или иным приемам конкурентной борьбы.

Как правило, используются следующие варианты стратегии:

— экспансионистская стратегия, направленная на расширение рыночной доли (агрессивный маркетинг);

— инновационная технологическая стратегия: выпуск новых товаров высокого качества;

— ценовая стратегия: методы ценовой конкуренции;

— коммерческая стратегия: совершенствование методов продажи;

— стратегия диверсификации фирм, традиционно выступающих на других рынках, но пытающихся проникнуть на наш рынок (конгломератная диверсификация).

В анализ деятельности конкурентов входят:

— проработка направлений товарной политики конкурентов (производство и инновационный процесс, ассортимент продукции);

— изучение уровня и динамики цен конкурентов;

— анализ организации сбыта и продажи товаров (торгово-сбытовой инфраструктуры, ее развития и размещения, форм товародвижения и т.п.);

— оценки финансового состояния конкурентов.

Одновременно дается характеристика «человеческого фактора»: имидж руководства, квалификация работников маркетинговой службы.

Важную роль имеет опрос потребителей об их отношении к товарам и марке конкурента. Непосредственное наблюдение позволяет оценить нагрузку на конкурирующее предприятие, частоту покупок, характер сервиса.

Систематизировать полученную информацию помогает таблица анализа конкуренции и конкурентов. В ней дается оценка фактического состояния и развития деятельности конкурента, а также экстраполяционно-прогнозные оценки возможного развития деятельности конкурента на ближайшее будущее (предупреждающая информация) или на отдаленную перспективу.

Таким образом, в процессе изучения деятельности и потенциала конкурентов собираются и анализируются следующие сведения:

— о направлениях их товарной политики (технология производства, инновация, ассортимент, ноу-хау);

— о политике цен (на новые товары, цены распродаж, динамика и структура цен);

— об организации торгово-сбытовой деятельности (каналы товародвижения, дистрибьюторы, инфраструктура, формы торгового обслуживания, сервис, реклама и т.п.);

— о финансовом положении конкурентов.

Кроме того, дается характеристика «человеческого фактора конкуренции»: имидж руководства конкурирующих предприятий, психологические особенности лиц, принимающих решения, квалификация работников маркетинговой службы. Важную роль играет мнение потребителей об их отношении к товарам и марке конкурента.

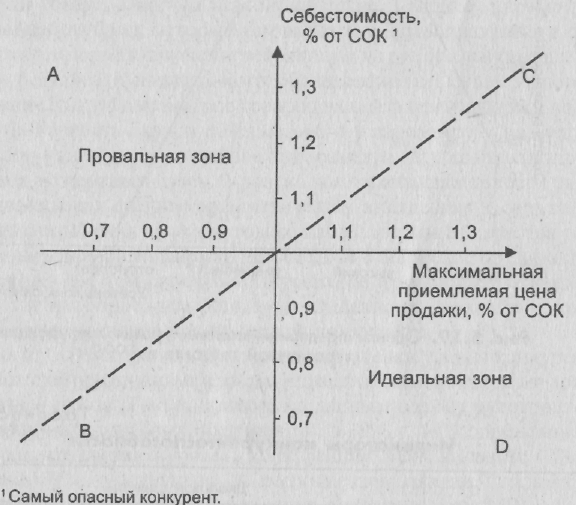

Составной частью анализа конкурентоспособности является анализ возможностей и опасностей фирмы в конкурентной среде. С учетом информации, собранной нами о конкурентах, и объективной оценки собственных возможностей разрабатывается таблица рыночных возможностей и опасностей. Цель — выявить привлекательные направления маркетинговых усилий фирмы, на которых она может добиться конкурентных преимуществ. Этот метод носит название SWOT-анализа.

Рис. 5.21. Матрица SWOT

Позиционирование фирмы в квадранте А ориентирует ее на использование сильных сторон предприятия, для того чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились в окружающей среде маркетинга. Квадрант В показывает, что налицо новые возможности, за счет которых можно попытаться преодолеть слабости фирмы. Квадрант С дает рекомендацию использовать сильные стороны предприятия для устранения угроз со стороны конкурента. Наибольшую опасность представляет попадание в квадрант D — слабые позиции фирмы не могут воспрепятствовать надвигающейся конкурентной угрозе.

Для того чтобы успешно справиться с конкурентной опасностью, фирма должна обладать определенным антиконкурентным потенциалом. Капитал и производственно-сбытовые или торговые мощности должны быть рассчитаны не только на нормальный процесс товародвижения, но и на экстремальные условия, когда фирме противостоят конкуренты. Реальность конкурентной угрозы оценивается на основе анализа рыночной ситуации, когда выявляются действующие конкуренты или определяется вероятность их появления. Фирма и ее товар должны быть конкурентоспособными (см. 5.4).

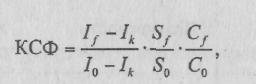

Американский экономист И. Ансофф ввел в научный оборот понятие «конкурентный статус фирмы» (КСФ). Он предложил следующую формулу для определения конкурентного статуса:

Если КСФ = 1, имеет место наивысшая эффективность;

КСФ = 0, нет прибыли, предприятие убыточно.

Обобщающая оценка конкурентоспособности товаров может быть выведена на основе опросов представителей/руководителей производственных и торговых предприятий, которые, например, ежеквартально организует Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.

Конкурентоспособность предприятия в целом.

Изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией:

1. Каковы основные цели конкурента?

2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?

3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои стратегии?

4. Каковы их вероятные будущие стратегии?

Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные данные для предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов.

По сути дела разговор идет о сборе и анализе информации о потенциале фирм-конкурентов и уровне его использования. Имеются в виду такие составляющие потенциала, как финансово-экономическая, производственная, научно-техническая, кадровая, организационно-лоббистская, маркетинговая.

С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы, требующие изучения:

2. Концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы.

3. Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню (обычно определяется путем опросов или сравнительных тестов).

4. Уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности (видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов.

5. Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса.

6. Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов (размер бюджета НИОКР, число сотрудников, оснащенность предметами и средствами труда, эффективность НИОКР).

7. Мощность производственной базы, характеризующей возможности перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска освоенных продуктов (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень и эффективность использования, структура издержек, в том числе использование фактора экономии в зависимости от объема и освоенности выпуска).

8. Стабильность финансово-экономического положения.

9. Рыночная иена с учетом возможных скидок или наценок.

10. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет.

11. Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности фирмы привлекать и удерживать потребителей за счет более глубокого удовлетворения их потребностей.

12. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения.

13. Уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и потребителей).

14. Уровень рекламной деятельности.

15. Уровень послепродажного обслуживания.

16. Политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями, прессой, населением и т. п.

В данном вопроснике указаны только важнейшие направления исследования деятельности фирм-конкурентов. Перечень вопросов можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности товаров и эффективности маркетинговой деятельности. Собранную информацию целесообразно представить в виде таблицы, но с соответствующими показателями.

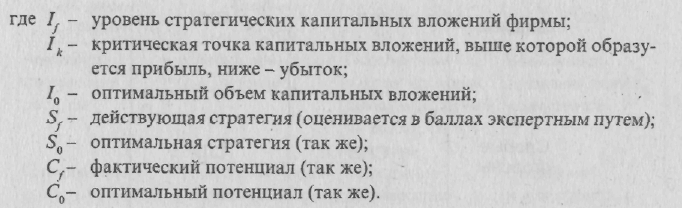

Оценка возможностей фирмы позволяет построить многоугольник конкурентоспособности (рис. 6.15)

Рис. 6.15. Многоугольник конкурентоспособности

Иногда, определяется интегральный показатель конкурентоспособности.

По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов (в многоугольнике рис. 6. 14 оценка проводилась только по 8 факторам) используется определенный масштаб измерений (очень часто в виде балльных оценок).

Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Очевидно, что возможно построение многоугольника конкурентоспособности также для продуктов -конкурентов и маркетинговой деятельности фирм -конкурентов в целом.

Оценки приведенных выше факторов позволяют перейти к сравнительному анализу отдельных направлений бизнеса и продуктовых портфелей фирм-конкурентов по методу матрицы БКГ или «Дженерал Электрик».

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Определение конкурентной позиции фирмы

Конкурентоспособность фирмы показывает отличия данной фирмы от ее конкурентов по степени удовлетворения своей продукцией потребностей покупателей, а также по эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Одним из инструментов определения конкурентоспособности фирмы является концепция цепочек ценностей. Использование этого инструмента необходимо, но явно недостаточно. Необходима еще глубокая оценка конкурентной силы и конкурентной позиции фирмы. Перечень показателей сильных и слабых сторон в конкурентной позиции фирмы предложен в работе [104].

Признаки конкурентной силы:

— Важные главные достоинства.

— Большая доля на рынке.

— Растущее количество потребителей и улучшение отношения потребителей к фирме и ее продуктам.

— Компания улавливает тенденции на рынке лучше, чем ее конкуренты.

— Компания входит в стратегическую группу с наиболее удачным положением на рынке.

— Компания концентрируется на наиболее быстрорастущих сегментах рынка.

— Сильно дифференцированные товары.

— Более низкие издержки.

— Уровень прибыли выше, чем в среднем на рынке.

— Компания обладает технологическим и инновационным преимуществом.

— Творческий, готовый к переменам менеджмент.

— Компания готова извлечь выгоду из благоприятной ситуации.

Признаки конкурентной слабости:

— Компания столкнулась с конкурентными недостатками.

— Конкуренты захватывают ее долю на рынке.

— Рост доходов ниже, чем в среднем по рынку.

— Нехватка финансовых ресурсов.

— Репутация компании у потребителей падает.

— Компания входит в стратегическую группу с ухудшающимся положением на рынке.

— Положение компании слабо в наиболее перспективных областях.

— Компания слишком мала, чтобы оказывать влияние на рынок.

— Компания не в силах противостоять угрозе поглощения.

— Низкое качество товаров.

— Недостаток умений и способностей в основных областях.

Систематическая оценка конкурентной позиции фирмы по сравнению с основными конкурентами – важный этап в анализе состояния фирмы. Прочность конкурентной позиции фирмы оценивается не только по издержкам, но и по таким важным с точки зрения конкуренции показателям, как качество товара, финансовая устойчивость, технологические возможности и др. по отношению к основным конкурентам.

В практическом плане конкурентная позиция фирмы оценивается по сравнению с основными конкурентами в разрезе каждого существенного показателя конкурентной силы. Ключевые факторы успеха и конкурентные критерии определяются в процессе анализа отрасли и конкуренции в ней (§2.4).

Сравнительная оценка фирмы и основных конкурентов позволяет определить преимущества, возможности и слабые стороны фирм-соперников. Методика проведения оценки состоит из следующих этапов:

1. Составляется список ключевых факторов успеха в данной отрасли и важнейших показателей их конкурентных преимуществ или недостатков.

2. Проводится оценка фирмы и ее основных конкурентов по каждому показателю.

3. Суммируются оценки сильных сторон каждого из соперников и рассчитываются итоговые показатели их конкурентной силы.

4. Делаются выводы о масштабах и степени конкурентного преимущества или недостатка и определяются те сферы, где позиции фирмы сильнее или слабее.

Для определения конкурентоспособности фирмы формируется группа экспертов, которые выставляют фирме и ее основным конкурентам оценки по каждому ключевому фактору. Используется невзвешенная и взвешенная оценка конкурентной силы. Пример невзвешенной оценки приведен в табл. 3.2. При оценке используют различные шкалы.

Пример невзвешенной оценки конкурентной силы

| КФУ / Оценка конкурентной силы | Фирма | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |

| 1. Качество товара | ||||

| 2. Репутация фирмы | ||||

| 3. Производственные возможности | ||||

| 4. Сбытовая сеть | ||||

| 5. Маркетинг | ||||

| 6. Финансовое положение | ||||

| 7. Издержки в сравнении с конкурентами | ||||

| Невзвешенная общая оценка |

В примере (табл. 3.2) применена такая шкала оценок: 1 – наиболее слабая позиция; 10 – наиболее сильная позиция. Оценки суммируются по столбцам. Наибольшее количество баллов указывает на лидера, т. е. на прочность конкурентного положения какой-либо фирмы-соперника. Если расхождения между лидером и фирмой составляют более 20%, то это говорит о тяжелом положении фирмы, зачастую требующим пересмотра стратегии фирмы.

При невзвешенной оценке предполагается, что каждый ключевой фактор успеха / конкурентная сила одинаково важны, но обычно они неодинаково значимы. Поэтому считается, что система взвешенных оценок конкурентной силы фирмы более совершенна.

Оценка конкурентоспособности фирмы на основе

Метода бенчмаркинга

Бенчмаркинг (Benchmarking) – новое направление управленческой мысли, которое появилось в 50-е годах ХХ ст. на стыке менеджмента и маркетинга. Существует ряд трактовок данного понятия, среди которых можно выделить такие:

1. Бенчмаркинг – продукт эволюционного развития концепции конкурентоспособности фирмы;

2. Бенчмаркинг – программа по улучшению качества продукции фирмы;

3. Бенчмаркинг – экзотический продукт японской бизнес-практики.

В основе бенчмаркинга лежит сравнение продукта конкурента с продуктом фирмы, с целью повышения конкурентоспособности фирмы. В более широкой трактовке бенчмаркинг это не только передовая технология конкурентного анализа, бенчмаркинг это: концепция естественного развития, у фирм стремления к непрерывному совершенствованию; сам процесс совершенствования, т. е. непрерывный поиск новых идей, их адаптация и использование на практике.

Особенностью применения концепции бенчмаркинга является понимание и поддержка этой политики всеми сотрудниками фирмы и распределение ответственности за успешную реализацию концепции между персоналом, выполняющим работу, оказывающую влияние на уровень качества выпускаемой продукции. По отношению к отдельному предприятию бенчмаркинг охватывает все сферы и направления его деятельности. Стратегическое планирование – важнейшая сфера для которой бенчмаркинг играет существенное значение. Выделяют пять основных принципов концепции бенчмаркинга [72]:

1. Концентрация на качестве.

Этот принцип состоит в том, что работа в области качества должна проводится непрерывно по всем аспектам и функциям деятельности фирмы, а не только на этапе предоставления услуги или продажи продукта конечному потребителю. Основной лейтмотив – ориентация на предотвращение ошибок и брака, а не на их распознавание и исправление. Т. е., в основу концепции бенчмаркинга положены упреждающие, а не реактивные методы управления качеством продукции.

2. Важность бизнес-процессов.

Содержание этого принципа – это отход от функционального строения организации и выделению в ней системы основных и вспомогательных бизнес-процессов. Такой подход предопределяется тем, что в функциональной организации ответственность за протекание бизнес-процессами не закреплена за конкретным структурным подразделением организации. Поэтому необходимо формировать «команду», которая бы контролировала, регулировала и отвечала за конечный результат бизнес-процесса. Назначение же функциональных подразделений сводится к отлаженности коммуникационных взаимосвязей между ними и эффективному обслуживанию бизнес-процессов, протекающих в организации.

3. Необходимость учета несовершенства классической модели всеобщего менеджмента качества – Total Quality Management далее (TQM) в процессе планирования бенчмаркинговой деятельности.

К особенностям классической модели TQM относят: необходимость постоянного усовершенствования; важность и внимание к покупателю; культурные изменения; групповая работа; важность вклада и ответственности каждого работника; контроль со стороны высшего руководства фирмы. Результаты внедрения системы TQM сравниваются с результатами деятельности фирмы до внедрения TQM. По сути, принятие решения о внедрении данной системы, подчеркивает неэффективность управления фирмой в прошлом. Налицо два основных противоречия: зачем сопоставлять результаты внедрения TQM с тем, что было неэффективно; кто в организации объективно может оценить, что надо улучшать и насколько.

Указанные несовершенства классической модели TQM должны учитываться при планировании бенчмаркинговой деятельности путем установления приоритетов в стратегических целях фирмы с учетом основных особенностей состояния конкурентной среды. В центре такого подхода должно быть понимание наличия у конкурентов определенных преимуществ, о которых желательно знать и внедрять в фирме.

4. Систематическое проведение внешнего бенчмаркинга.

Четвертый принцип нацелен на постоянное изучение микросреды фирмы. Но работники организации должны осознать и важность внутренних бизнес-процессов и постоянного их изучения. Руководство организации должно объединить эти два анализа в единую систему, что явится основой для реализации процесса улучшения в организации.

5. Бенчмаркинг – основа выживания.

Западный менеджмент на уровне отдельной компании утверждает (время – начало ХХI ст.): без бенчмаркинга выживание организации в условиях агрессивной внешней среды невозможно. При этом выделяются две важнейшие предпосылки успешной реализации бенчмаркинга: одобрение руководства и убежденность практически всех работников организации в необходимости изменений, зачастую значительных. Выделяют несколько видов бенчмаркинга:

Внутренний бенчмаркинг предполагает проведение сравнений между различными подразделениями организации.

Бенчмаркинг с конкурентом заключается в сопоставлении характеристик фирмы с соответствующими характеристиками конкурентов.

Функциональный бенчмаркинг предполагает проведения сравнения с организациями, которые не относятся к данной отрасли, но осуществляющих такую же функцию (функции) в улучшении которой заинтересована фирма.

Общий бенчмаркинг нацелен на сравнение бизнес-процессов организаций, относящихся к разным отраслям.

Существуют еще такие виды бенчмаркинга: продуктовый, стратегический, оперативный, глобальный, затрат и др.

Информация для сравнения может быть получена непосредственно при обмене с другими организациями и с других косвенных источников. Собранные данные делят на две категории: показатели деятельности фирмы, т. е. то, что ею достигнуто; как и с помощью каких методов и технологий эти показатели были достигнуты. Анализ данных, представленных в этих двух категориях позволяет найти ответы на такие вопросы:

— Насколько велики отличия между сравниваемыми организациями?

— Насколько технологии, применяемые в других организациях, применимы в данной организации?

Реакция руководства организации на полученные ответы представляется в постановке новых вопросов, среди которых можно выделить основной: что необходимо предпринять, чтобы фирма смогла достичь результатов бенчмаркингового партнера. А так как процесс улучшений безграничен, то бенчмаркинг – это непрерывный процесс постоянного улучшения деятельности организации.

Приведенная информация показывает, что существует прямая связь бенчмаркинга со стратегическим управлением на фирме (рис. 3.4). Другими словами, бенчмаркинг играет значительную роль в формировании стратегии фирмы.

Рис. 3.4. Место бенчмаркинга в формировании стратегии фирмы

Источник: megaobuchalka.ru