Кризисные явления в российской экономике очередной раз обнажили те риски и вызовы для бизнеса, которые частично достались от советского, а затем и транзитного периода, частично – стали результатом современных экономических и политических трансформаций и нововведений. Безусловно, все это самым непосредственным образом сказывается на состоянии бизнес-климата в Российской Федерации.

На развитие предпринимательства оказывает влияние масса факторов – все они должны рассматриваться в системе «угрозы и риски предпринимательства – меры защиты от них». Такой подход позволяет не просто комплексно подходить к анализу проблем развития предпринимательства, но и вырабатывать механизмы защиты для бизнес-сообщества в целом и каждого отдельного предпринимателя в частности.

К числу ключевых негативных факторов, влияющих на бизнес-среду и безопасность предпринимательства в России, следует отнести несовершенное законодательство, которое позволяет создавать многочисленные «лазейки» для криминала, недобросовестных конкурентов, а зачастую и почву для злоупотреблений со стороны бюрократического аппарата, правоохранительных органов (что особенно ярко проявляется на местах). В качестве примера можно привести закрепленный законодателем порядок регистрации и функционирования такой распространенной организационно-правовой формы юридического лица, как общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Какие существуют главные проблемы развития российского бизнеса? Что препятствует развитию бизнеса?

Соответствующий закон не был проработан должным образом, что породило массу злоупотреблений. Ситуация изменилась лишь в 2009 году, когда в закон были внесены изменения и количество судебных исков, в частности, по незаконным продажам юридических лиц резко снизилось. Несовершенство законодательства о банкротстве также предоставляло огромное поле «деятельности» для недобросовестных участников рынка и коррупционеров. Текущие изменения в законодательстве о банкротстве лишь частично снимают эту проблему.

Часто бизнес сталкивается с тем, что чиновники «по своему» трактуют существующее законодательство. Так, строительный бизнес предполагает прохождение от 200 до 350 различных разрешительных процедур, и в разных регионах по одинаковым процедурам предъявляются разные требования. Однако законодатель сегодня все активнее озвучивает необходимость сокращения и упрощения процедур для бизнеса.

В существенной коррекции нуждается и финансовое законодательство с целью повышения уровня прозрачности всей финансовой системы страны. Российская банковско-финансовая система в нынешнем состоянии сама зачастую выступает генератором рисков для отечественного бизнеса.

На сегодняшний день мы наблюдаем все признаки интерференции – наложения старого советского «наследства», прежде всего в вопросах финансового управления, на новые правила финансовых отношений, калькированные с западных образцов. В результате система регулярно дает сбои, создавая проблемы в финансировании малого и среднего бизнеса.

Наряду со специфической монетарной политикой Центрального банка, консолидацией банковской отрасли и отдельных сегментов бизнеса это приводит, в частности, к запредельно высоким процентам на кредиты, которые попросту делают бизнес нерентабельным, отсутствию так называемых «длинных денег» и т.п. К примеру, в развитых странах процент по кредитам для мелкого и среднего бизнеса составляет от 0,1 до 3-4%, в России же – 15-20%. Кроме того, зачастую денежные средства просто не доходят до бизнеса, так как банки используют их для совершенно других целей – погашение собственных долгов, инвестирование в более выгодные бизнес-проекты, дающие быструю отдачу и т.п. Поставленные государством задачи развития малого и среднего бизнеса в данном случае естественным образом отходят на задний план. В связи с этим нельзя не упомянуть и хорошо известную и крайне распространенную в России практику «откатов» при финансировании бизнеса, которая, кроме прочего, съедает существенную долю средств, выделяемых по целевым программам.

Существующие изъяны в российской налоговой системе (прежде всего рост объемов отвлеченных средств из-за неэффективного администрирования сборов налогов) и растущая налоговая нагрузка делают невыгодными многие необходимые для общества виды бизнеса. Нормальной стала ситуация, когда общая сумма налогов превышает сумму дохода, что в свою очередь приводит к практике «черных зарплат», так называемой «оптимизации», попросту выводу капиталов за пределы РФ.

Постоянные изменения в налоговом законодательстве и механизмах налоговой отчетности также не могут положительно сказываться на развитии бизнеса в России. Отданная на откуп регионам инициатива федерального правительства по предоставлению «налоговых каникул» для начинающих предпринимателей, в случае если она будет реализована, лишь в перспективе даст ощутимый результат. Отдельного внимания здесь заслуживает распространенная в России практика неналоговых сборов с бизнеса, которая насчитывает более 60 видов только на федеральном уровне (например, сборы за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; патентные пошлины; платы за пользование водными объектами; платы за негативное воздействие на окружающую среду и за использование лесов; ветеринарные сборы и т.д.) и которая весьма ощутима для бизнеса. В настоящее время Министерство экономического развития рассматривает вопрос об отмене существенной части данных неналоговых сборов и переводе части этих видов платежей в группу налоговых. Это должно позитивно сказаться на развитии бизнеса.

Во многом советскому наследию мы обязаны обилием всевозможных контрольных и надзорных структур, которые своей активностью отнимают у бизнес-структур существенный ресурс, который мог бы пойти на развитие собственно этого самого бизнеса. Пожарные инспекции, Роспотребнадзор, ведомственные проверки и т.д. – список можно продолжать… Государственные отраслевые структуры занимаются преимущественно пост-контролем, а не созданием благоприятной среды для развития предпринимательства.

В Российской Федерации отсутствует статистика по проверкам со стороны контрольных и надзорных структур, однако по данным соцопросов более половины предпринимателей в России отмечают растущее административное давление на бизнес. Одним из наиболее ярких примеров негативного влияния данного фактора на бизнес является целая отрасль – рыбная.

Она, будучи высокоразвитой в советские времена, практически развалилась в условиях рынка. Давление контролирующих органов, а также ряд других обстоятельств, привели к тому, что рыболовам стало выгоднее сбывать сырье иностранным фирмам, нежели ждать проверки санитарного контроля, выдачи разрешения на ввоз сырья на территорию России, сбывать сырье по низким закупочным ценам, понимая, что последние вырастут в десятки раз, когда товар дойдет до покупателя и пр. Этот пример не является единичным. Запланированное введение единого реестра проверок (Прокуратура) и обсуждаемое в настоящий момент введение практики «надзорных каникул» в случае их полноценной реализации способны существенно облегчить процесс ведения бизнеса во всех отраслях.

Крайне отрицательный фон для развития предпринимательства в России создает недобросовестная конкуренция, которая предполагает для одних — создание условий, делающих невозможным ведение бизнеса, а для других – систему «особых отношений», позволяющих бизнесу активно развиваться. Чаще всего подобные ситуации создаются при непосредственном участии государственных структур (коррупция).

Набор инструментов достаточно широкий – от необоснованных проверок со стороны правоохранительных органов, обычно заканчивающихся усиленным контролем и предписаниями об устранении не существующих недостатков, затягивания выдачи лицензий и разрешений вплоть до заведения уголовных дел на владельцев бизнеса и руководство. Практика так называемых «заказных дел» широко распространена, чему в немалой степени способствует сравнительно невысокая стоимость данной «услуги» — возбуждению уголовного дела оценивается от 10 тысяч долларов. Чаще всего для бизнеса это имеет крайне негативные последствия – за период, пока владелец находится под следствием, его бизнес переходит другому владельцу или просто разворовывается. По информации, фигурирующей на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, практика показывает, если предприниматель до суда находится в СИЗО – это, как правило, заказное дело (практически каждый второй случай). Последствия такого преследования плачевны: только 6% предпринимателей сумели сохранить свой бизнес, а 24% сохранили свой бизнес частично — http://ombudsmanbiz.ru/2015/04/na-yaltinskom-forume-rassmotreli-voprosy-bezopasnosti-biznesa-2/

Список проблем предпринимательства можно продолжать и продолжать, масса нерешенных вопросов имеется в области отраслевого регулирования (избыточная сертификация, блокирующая развитие целых сегментов рынка), таможенного регулирования, обеспечения прав интеллектуальной собственности, в такой сверхкоррумпированной области как подключение объектов к коммуникационным сетям и т.д. Однако именно коррупция и взяточничество порождают гипертрофированные формы, казалось, знакомые отечественному предпринимателю проблемы. В сочетании с повышенным криминальным фоном, сформировавшимся в транзитный период, когда происходили резкие изменения в социально-экономической структуре государства, они дают крайне негативные эффекты для страны. Меры, против коррупции и взяточничества, предпринимаемые правительством, выглядят неадекватными масштабу угрозы и ее последствий для общества. В условиях, когда правоохранительные органы не могут обеспечить личную и имущественную безопасность предпринимателя, безопасность его бизнеса, многие бизнесмены просто бросают свои бизнес-проекты.

При том, что государство и особенно бизнес-сообщество предпринимают определенные усилия для коррекции нынешней негативной ситуации в сфере предпринимательства, риски и угрозы остаются. Таким образом, можно констатировать, что меры для защиты от них далеко не всегда адекватны.

Однако особая роль в решении проблем предпринимательства принадлежит тем представителям бизнес-среды, которые, четко осознавая свои интересы, объединяются в деловые союзы для достижения целей совместными усилиями. Указанное обстоятельство становится одним из ключевых факторов развития предпринимательства в России и решения проблем в этой сфере. Таким образом, и у государства, и у бизнес-сообщества сложилось понимание, что все обозначенные выше проблемы требуют комплексного подхода и ресурсов для решения со стороны законодателя и предпринимателей.

Еще одним немаловажным фактором становятся интеграционные процессы на пространстве Евразии. Так, создание Евразийского экономического союза создает новые возможности для развития предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса.

Опыт последних десятилетий показывает, что ведущую роль в реализации интеграционных процессов на постсоветском пространстве играет Российская Федерация. Таким образом, Россия, будучи ведущим субъектом евразийских интеграционных проектов, несет и бОльшую долю ответственности за их реализацию.

Российское бизнес-сообщество не может не осознавать, что оно разделяет эту ответственность. Данное обстоятельство должно подталкивать предпринимательскую среду в России к объединению и более активному артикулированию своих интересов. Государство же, в свою очередь, должно реализовывать международные экономические интеграционные проекты, ориентируясь, прежде всего на интересы бизнес-сообщества. В противном случае, экономические интеграционные проекты будут носить эфемерный характер.

Источник: eurasiabusiness.ru

Проблемы развития организации: 5 практических аспектов

Проблемы развития не дают организации расти, потому что большинство компаний подходят к этому вопросу бессистемно и не связывают рост с внутренними источниками. Они делают ставку на появление новых возможностей со стороны рынка и поэтому не занимаются своей системой управления и стратегическим развитием.

Компании обосновывают это тем, что в современных нестабильных условиях невозможно создать хоть в какой-то степени полезный и применимый для реализации долгосрочный план развития.

На самом деле, слово «невозможно» стоит заменить на «неспособно», т.к. некоторые компании, всё же, создают и успешно реализовывают свои стратегии. Таких меньшинство, но не только потому, что все не могут быть лидерами.

Сегодня мы рассмотрим, почему это происходит, и как можно исправить недостатки стратегического управления.

Экспресс-тест качества системы управления компании

Рекомендуем сначала быстро оценить качество управления в вашей компании. Это поможет учесть ваши особенности и получить максимум практической пользы от чтения.

Значение Strategium Space Score (SSS) рассчитывается на основе 20 критериев и характеризует качество системы стратегического управления вашей компании.

Чтобы получить значение SSS:

1. Ответьте на вопросы теста*.

2. Ознакомьтесь с краткой расшифровкой результатов.

3. Для подробной расшифровки оставьте email.

*Мы не храним результаты оценки (тест анонимный).

Проблемы развития организации проистекают из практики управления

Часто бывает, что организация стратегического управления сводится приблизительно к следующему:

- проводится стратегическая сессия,

- участники обсуждают гипотезы путей развития компании,

- с той или иной степенью успеха достигается согласие, часто формальное,

- формулируются задачи, определяются ответственные,

- даётся задание оформить результаты сессии в виде документа, например, стратегии развития компании Х.

Но потом все возвращается «на круги своя». Сотрудники погружаются в текущие задачи, ведь за время подготовки и проведения стратегической сессии их накопилось более, чем достаточно.

О принятых решениях вспоминают только тогда, когда подходит срок их выполнения. В этот момент начинается бурная деятельность, которая иногда даже заканчивается успехом. Но в большинстве результаты являются ничем иным, как объяснением «объективных» причин того, почему задача не была выполнена. Иногда искомый результат успешно имитируется или выполняется в соответствии букве закона, т.е. формально.

Примерами таких объяснений могут быть ссылки на отсутствие бюджета или на неготовность смежных подразделений. Такой результат есть не что иное, как очередной провал в реализации стратегических планов.

Почему так происходит?

Потому что стратегия не была правильным образом сформулирована и детализирована, а цели высшего уровня не были должным образом превращены в конкретные задачи сотрудников на нижних уровнях управления. Это пример разрыва между стратегическими целями организации и тем, чем реально занимаются её сотрудники.

Такое явление называется отсутствием операционализации стратегии и проявляется в дезинтеграции стратегического и операционного контуров управления.

Сегодня я расскажу о том, чем определяется качество и реализуемость стратегий и какие части долгосрочного плана являются ключевыми. А также почему жизнь без плана, хоть и является распространённой якобы «стратегией», на самом деле является признаком, по которому можно отличить живую компанию от закостеневшей, а неразумную жизнь от разумной.

Может показаться контринтуитивным, но именно качественная стратегия развития является первым и самым важным шагом для эффективной работы с изменяющейся рыночной и регуляторной средой и постоянным усложнением внешнего и внутреннего взаимодействия организаций.

Роль стратегии развития в проблемах роста организации

Стратегия развития, по подсчётам некоторых аналитиков, имеет более сотни определений, что даёт основания думать, что стратегия понятие неопределённое и неструктурированное. Это вызвано тем, что многие учёные исходят из разного понимания роли и принципов стратегического управления организациями и роли стратегического контура управления в их долгосрочной конкурентоспособности.

Когда такое размытое облако понятий соединяется с низким уровнем качества управления, характерным для многих рынков, а то и целых стран, то возникает очень опасная ситуация, когда управленческий примитивизм становится привлекательной альтернативой научным подходам к управлению.

Многие авторы, давая очередное определение стратегии развития, забывают о прикладной природе этого понятия и том огромном значении, которое стратегия имеет в управлении изменениями. Давайте исправим эту ошибку и дадим чёткое и прикладное определение стратегии развития организации. Такое, чтобы на основании этого определения можно было бы понять требования к содержанию стратегии и к процессу её реализации.

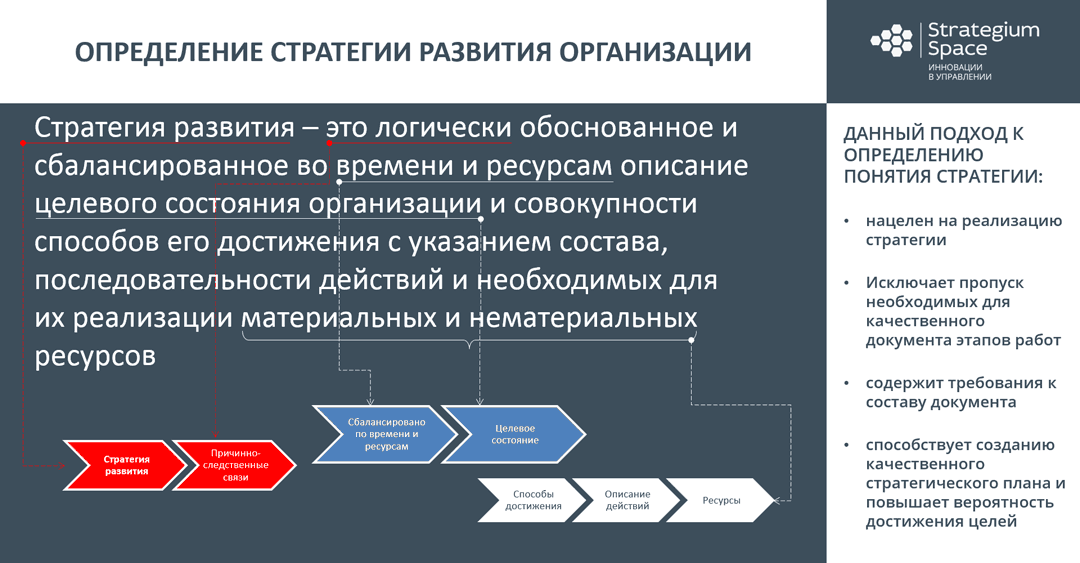

Стратегия развития – это логически обоснованное и сбалансированное во времени и ресурсам описание целевого состояния организации и совокупности способов его достижения с указанием состава, последовательности действий и необходимых для их реализации материальных и нематериальных ресурсов (Рыцев, 2014).

Это наиболее системное определение стратегии, как модели развития и трансформации компании. Определение включает в себя требования к таким составным частям процесса управления, как целеполагание, планирование, реализацию стратегии и мониторинг её реализации.

Такое определение полностью соответствует требованиям трансформации организации из начального в целевое состояние и помогает создавать понятные, эффективные и реализуемые стратегии развития.

Отражение проблем развития организации в свойствах стратегии

Стратегия развития – это весьма системное понятие, которое затрагивает не только статическую часть существующего состояния среды, организации или даже каждого человека (назовём их объектами стратегии), но и динамическую часть. Под динамической частью следует понимать совокупность возможных траекторий трансформации объектов в их желаемое или целевое состояние.

Целевое состояние по своей природе тоже является динамическим и отсюда вытекает несколько других свойств стратегии.

Динамическая природа стратегии развития

Одним из важнейших свойств, которые нам нужно изучить в первую очередь, является динамическая природа стратегий. Это свойство требует от нас предусматривать возможность быстрой перестройки стратегических альтернатив.

Из свойства динамики вытекает свойство логической взаимосвязи всех элементов стратегии.

Внутренняя логическая взаимосвязь элементов стратегии развития

Если вы допустите отсутствие логики в своей стратегии, то это отразится не только на её качестве, но и, возможно, станет причиной её бесполезности. Проблема в том, что при каких-либо внешних или внутренних изменениях среды или компании не сможет поддерживаться не только логическая целостность стратегии, но и необходимая динамика её изменения (корректировки и адаптации к изменениям условий).

Компании часто попадают в такую ситуацию, когда стратегию разрабатывают внешние консультанты. Такие стратегии быстро устаревают, а компания не может из скорректировать, т.к. разработку они делегировали консультантам.

Синергия элементов стратегии развития

Помимо логики и взаимосвязи элементов стратегии, можно выделить такое её свойство, как синергия. Это свойство означает, что качество совокупности элементов превосходит сумму качеств элементов системы.

Такая особенность возникает в том случае, если совокупность взаимосвязанных элементов вашей стратегии логически взаимосвязана и включает статические и динамические аспекты, связанные с объектом управления. В таком случае может возникнуть ранее недоступные возможности для развития организации.

Точнее будет сказать, что эти возможности не возникают, а существуют независимо от нашего восприятия. Но при усложнении наших планов возникает большие возможностей для распознавания и понимания этих возможностей. Многие из них и есть пути решения проблем развития организации.

Такой когнитивно-синергетический эффект маловероятен при отсутствии внутренней логики и целостности стратегии.

Можно ли решить проблемы развития организации без стратегии

С одной стороны, жизнь без стратегии, конечно же, возможна, и мы видим бесчисленные подтверждения этому в любой живой, в том числе и социальной системе. Но на самом деле подход к развитию без стратегии – обычная эволюция, характерная для живого мира.

Эволюционное развитие предусматривает реактивное поведение на внешние изменения, когда выживают только те, кто случайно оказался приспособленным или успел приспособиться к новым условиям. Успешное приспособление может происходить в силу особенностей вида и его поведения или неуправляемых генетических мутаций, оказавшихся полезными в новых условиях.

Вопрос наличия способностей к прогнозированию, саморефлексии и плановой адаптации к изменениям в данном случае даже не стоит. Некоторые авторы считают, что жизнь без долгосрочного плана – это один из видов стратегии развития. Утверждают, что на самом деле отсутствие стратегии есть такая оппортунистическая стратегия.

Если мы примем во внимание определение или свойства стратегии, которые мы затронули ранее, то станет ясно, что никакая это стратегия, а обычная рефлексия на внешние раздражители. Это свойство любой разумной и неразумной живой или социальной системы. Понятно, что рефлексия достаточно далека от сложной и мультидисциплинарной области знаний, называемой стратегическим управлением.

Свойство разумной системы – конструирование будущего состояния через долгосрочное планирование и проактивное поведение. В сочетании с гибкостью и реактивностью оно формирует главное преимущество разумной жизни перед неразумной.

Если и возможно быть одновременно гибким, реактивным и слепым, то случайно.

Организации без стратегии близоруки: не видят стратегических альтернатив и целиком и полностью находятся в «объятиях» эволюционной концепции стратегической теории фирмы. Эволюция не оставляет им никаких шансов на выживание в долгосрочной перспективе.

Однако, существуют исследования, доказывающие, что любой правильно настроенный процесс стратегического управления увеличивает долгосрочную конкурентоспособность и прибыльность бизнеса, а значит обыгрывает любую оппортунистическую «стратегию».

Вывод: лучше быть с гибкой и реактивной стратегией, чем гибким и реактивным без стратегии.

Составные части качественной стратегии развития

Невозможно рассматривать стратегию без основной цели – её реализации. Какие бы продвинутые методы не применялись для разработки стратегии, они ничего не будут стоить, если стратегия не будет реализована.

Поэтому любая часть стратегического анализа, целеполагания и выработки путей достижения целей должна учитывать самый значительный аспект – последующую реализацию целей и стратегических проектов.

Назначение и состав отдельных этапов разработки качественной стратегии развития изучаются в проектно-образовательной программе, в рамках которой слушатели пошагово создают качественную стратегию развития, пользуясь необходимыми методиками и шаблонами.

Источник: strategium.space

Проблемы развития бизнеса в России

Рассматриваемая тема является весьма актуальной в условиях развития экономики России. На протяжении продолжительного периода времени на всех уровнях общества обсуждается вопрос необходимости «поднятия» бизнеса для благополучного развития страны. Несмотря на то, что все поддерживают данную идею, бизнес не «поднимается», а скорее «немножко прилег отдохнуть».

Возникает вопрос: «Кто же эти неведомые силы, которые мешают нашему бизнесу развиваться?» Если погрузиться в проблему достаточно глубоко, мы непременно увидим себя как часть проблемы. Аксиома Дюшарма Я считаю, что большинство проблем, процентов 99 точно, — это проблемы, которые мы устраиваем себе сами!

А потом на протяжении долгого времени пытаемся их преодолевать, при этом не всегда эффективно. По мнению большинства, основной проблемой бизнеса является государство, мешающее его развитию. «Вот если б не государство, бизнес бы расцвел красивым махровым цветом!» — говорят и думают многие. Могу привести следующий пример.

В «Деловой России» однажды возникла дискуссия, перешедшая в жаркую полемику о проблемах, мешающих развитию бизнеса. Присутствующие разбились на два лагеря, и те из них, кто знает о реалиях развития бизнеса поверхностно, оценивая ситуацию, наблюдая ее из окна собственного кабинета, не выходя «в поля» либо обладая лишь теоретическими знаниями, винили во всем государство.

На мой взгляд, они правы лишь отчасти, и эта часть очень мала! Влияния и присутствия государства в бизнесе недостаточно для его продуктивного функционирования. Государства должно быть больше! Другое дело, в каком виде больше. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Что же происходит сегодня, чем государство мешает бизнесу?

Считается, что оно препятствует созданию здоровой конкуренции. Возможно, но не нужно забывать следующее: в кризисной ситуации роль государства неизменно возрастает. В отличие от бизнеса, чьей главной целью является прибыль, у государства другие цели, среди которых создание некоего социального мира, поддержка беднейших слоев населения.

Экономическая роль государства особенно важна и значима в тяжелые, кризисные времена. Государство — это некий гарантированный зонт, обеспечивающий своих граждан стабильностью, люди могут получать гарантированную зарплату, люди понимают, что у них есть перспективы существования. Государство — это стабильность! Хотя вслед за стабильностью возникает некая инерционность.

Обратная сторона медали. От этого никуда не деться. Но островки экономической стабильности в стране быть должны. Другое дело, что роль государства должна постоянно варьироваться, меняться, находиться в динамике в зависимости от изменений факторов внутренней и внешней среды. В качестве иллюстрации приведу пример развивающейся сейчас ситуации с «Роснефтью».

Компания накачивается активами. Ее делают одной из крупнейших в мире. Я считаю, что это оправдано. Почему? Вопервых, для того чтобы хорошо продать, нужно сначала создать. Если «Роснефть» войдет в пятерку крупнейших компаний мира, приватизировать ее, хотя бы частично, будет гораздо выгоднее, чем приватизировать ее на уровне 500й компании.

Для государства это будет куда более интересно и выгодно: с одной стороны, это пополнение бюджета, с другой — многочисленные выгоды от присутствия крупной и влиятельной мировой компании в условиях, когда мир поделен не между государствами, коалициями, а между командами крупных компаний в той или иной отрасли. Я бы не удивился, если бы государство создало некие успешные крупные компании с целью снижения опасной зависимости нашей страны от иностранных компаний.

Если не государство, то кто сможет защитить нас от коллапса, который в любой момент смогут создать иностранные компании, решив уйти с российского рынка, где нет достойных отечественных альтернатив их продукции. Поэтому государство должно участвовать в бизнесе, другое дело — как, для каких целей и почему. Для целей пополнения бюджета — неплохо.

Для привлечения новых технологий — еще важнее. Для поддержки и создания олигархических группировок, которые «кормятся» у власти — это недопустимо. К сожалению, сейчас за спиной многих государственных инициатив стоят интересны конкретных людей. Пять — десять лет назад у нас поднимался «Газпром». Все делалось для «Газпрома», «Газпром» поднялся, цель достигнута.

Сегодня у нас речь идет о разделе этой компании и поднимается «нефтянка». Не удивлюсь, если «Газпромнефть» заберут из «Газпрома» и отдадут «Роснефти». Запросто. Я здесь вижу, к сожалению, прежде всего не внимание к экономическим интересам, а некие подковерные, закулисные схватки между группировками в Правительстве и Администрации Президента, в крупном бизнесе.

Наблюдается некая персонализация процессов. Я не хотел бы наблюдать такую ситуацию, она неестественна и опасна, потому что экономические законы объективны, и когда их пытаются «натянуть» на интересы конкретных людей или группировки людей, они начинают выворачиваться и кончается тем, что «по голове получат все».

Если данные процессы совпадают с объективным экономическим развитием и задачами — политическими, социальными, которые ставит перед собой государство, — здорово. Но если это превращается в удовлетворение чьихто амбиций — это недопустимо. Когда чтото выворачивается наизнанку и заходит не с той стороны, то кажется, что государства многовато.

А на самом деле в правильном понимании его немного. Самым лучшим налогом является наименьший налог. Д. Рикардо Многие говорят: государство нас завалило налогами!

Я считаю, что на сегодняшний день налогов в нашей стране собирается не так уж и много, особенно в сравнении с другими, например, Скандинавскими странами, где социальная поддержка государства, подпитываемого большими налоговыми отчислениями, породила ситуацию, когда выгоднее сидеть дома на пособие по безработице и быть бездельником. В России такого нет.

У нас избытка собирания налогов не наблюдается. Но, тем не менее, мы считаем, что нас задавили налоговым бременем. Две трети структур в России платят налоги кардинально меньше, чем должны. В то время, когда я служил в налоговой полиции, считалось, что примерно 40% оборота у нас находится в теневом секторе. Сейчас, я думаю, наоборот — процентов 60 в теневом секторе.

На мой взгляд, лучше совсем избавиться от недобропорядочных предприятий, чем позволять им работать в теневом секторе экономики. Потому что как только предприниматель или предприятие начинает работать «вчерную», он сразу же становится рассадником, приманкой для всевозможного криминала. А как же рабочие места, которые создают такие предприятия?

Что будет с их сотрудниками, оказавшимися на улице после их ликвидации? — Давайте вообразим себе, что представляет собой «черное» рабочее место. Человек полностью лишен какойлибо юридической защиты. Он бесправен, делает то, что скажет ему хозяин. Фактически находится в положении раба.

Его могут в любой момент обмануть и не заплатить за работу. Какая тут уверенность в завтрашнем дне — тут нет уверенности даже в том, что уже сделано. И тиражировать подобную ситуацию в бизнесе, я думаю, ни к чему. Уйдя из сомнительной компании, человек пойдет искать работу, и если будут созданы нормальные рабочие места, он пойдет работать туда.

Возникает вопрос: почему у нас не создается нормальных рабочих мест, нет достойных зарплат и т. д.? В том числе и потому, что у нас не платятся налоги в черном бизнесе, и налоговое бремя ложится на тех, кто работает честно, находится на виду. Как следует бороться с подобной ситуацией и решать проблему?

С одной стороны, необходимо выводить криминальный бизнес на свет и распределять налоговое бремя на возможно большее число плательщиков, соответственно, оно будет меньше на душу населения. С другой стороны, следует понимать, что так просто людей на это не подвигнуть.

Надо найти меры и стимулы, чтобы подвигнуть бизнес в этом направлении, отсюда, на мой взгляд, следует, что не государство мешает развитию бизнеса, а основным препятствием является криминальный бизнес, теневой. Как следует бороться с таким бизнесом? — Для начала нужно провести налоговую амнистию.

Если вы «налоговый хулиган» и готовы прийти и заплатить налог за то, что «хулиганили», с пеней, но без штрафа, — то все претензии к вам снимаются. Если же вы этого не делаете, то мы начинаем активные проверки. При этом штраф следует сделать таким, чтобы рисковать было экономически невыгодно. Кроме того, ввести реальную уголовную ответственность.

Но перед этим проинформировать людей и дать им полгода или год на то, чтобы рассчитаться со старыми долгами. Сможет ли средний и малый бизнес в нынешних условиях работать честно и при этом выживать на рынке? — Думаю, что сможет, особенно если вместе с амнистией ввести послабления для налогоплательщиков.

Предположим, для тех, кто заявил амнистию, расплатился за три предшествующих года, можно было бы ввести специальные налоговые ставки, например вдвое меньше, чем есть. Это станет стимулом для их выхода из тени. Либо тюрьма, либо выгодное функционирование в рамках закона. И что выберет нормальный бизнесмен, ясно, помоему, как дважды два.

В делах государственных ничто жестокое не бывает полезным. Марк Туллий Цицерон Следует применять политику кнута и пряника. Просто «кнутом» пугать тоже неэффективно — нужно заинтересовать снижением налоговых ставок. Безусловно, останется некоторое количество изгоев, они не будут платить, даже если налог будет лишь 1%.

Есть такие «отмороженные» люди, «налоговые спортсмены», их вид спорта — не платить налоги. Но нормальных людей большинство, и они в состоянии посчитать, что им более выгодно. Необходимо создать условия и постараться донести до людей, что жить по закону выгоднее и спокойнее. А на сегодняшний день, к сожалению, выгоднее и спокойнее жить не по закону.

В моей практике, когда я только начинал работу в налоговой полиции, была смешная ситуация: начальник банковского отдела (будущий генерал) в своей работе занимался тем, что просто запрашивал банки, у которых больше всего денег на счету, и шел проверять эти организации. Вот «логика»: если у тебя на счету денег нет, тебя и проверять никто не будет, снимай их, обналичивай, трать втихую.

Нет денег на счету — ты никому не нужен. Тут мы обращаемся к тому, что дело не в государстве, а в людях, которые его волю исполняют. Многие живут по принципу «меньше работать, больше заработать». Идут по пути наименьшего сопротивления. Для проверок в первую очередь выбирают предприятия, где большие обороты.

По закону больших чисел даже маленькие нарушения на предприятии с большими оборотами превращаются в крупные цифры. Такой подход к работе в корне неверный. Следует ориентировать налоговые службы на то, чтобы они работали над созданием нетерпимости к нарушителям, в измерении эффективности своей работы они должны уйти только от оценки их работы по количеству собранных денег.

Не хочу ничего советовать, об этом должны подумать руководители этих ведомств. О чем сегодня рапортуют ФНС и ФТС? О том, сколько они собрали денег. Велика ли в этом их заслуга? Я считаю, что не очень. Сегодня хороший год — хорошие обороты, а завтра кризис, и все их усилия улетучатся.

Налоговая и таможня во главу угла ставят чисто фискальные функции. А функций у них гораздо больше — и перераспределение, и воспитательные функции, и карательные, и формирование налогового правосознания. Пока, к сожалению, своей деятельностью они формируют у граждан искаженное налоговое правосознание. «Уйди в тень — все будет хорошо, никто к тебе не придет.

А если высунешься — жди гостей завтра». А как Вы оцениваете влияние членства России в ВТО на бизнес, малый и средний? — Не вступать России в ВТО было бы неправильным шагом изза экономических глобальных тенденций, царящих в мире. Жить сейчас на манер большой Северной Кореи и ни с кем не контактировать — это смешно. Даже Африка уже в ВТО!

Другое дело, что в коллективе основной инструмент — локоть. То есть нужно занимать жесткую, но обоснованную позицию по многим вопросам. Безусловно, в момент вступления были перегибы. Зачастую главным являлись не условия, а сроки. Но ведь это не самоцель! В ВТО мы вошли, к сожалению, не в том виде, в котором должны были войти.

Изначально планировалось, что данный инструмент должен нам помогать жить, а не мешать. Давая оценку вступлению России в ВТО, не стоит забывать, что для разных отраслей нашей экономики вступление имеет разный смысл. Сельское хозяйство получит дополнительный пресс, а металлурги, наоборот, новые перспективы.

Мы вступили в большой коллектив ВТО по своей воле, теперь нам нужно здесь выжить. Если говорить о роли государства в поддержке малого и среднего бизнеса после вступления нашей страны в ВТО, следует помнить, что правила данной организации предполагают ограничения по поддержке.

Для выживания и успешного существования этой структуры нам надо группироваться, чтобы совместными усилиями отстаивать свои интересы. Для этого у нас есть союзники, возьмите хотя бы Китай, Францию, Германию и т. д. А как Вы оцениваете ситуацию с коррупцией, ведь по оценке международной организации Transparency International наша страна находится на 133м месте из 176 возможных, расположившись между Казахстаном и Азербайджаном?

— Я не совсем доверяю данному рейтингу изза сложностей с объективностью оценки ситуации в отношении коррупции в той или иной стране. Поэтому о 133м месте говорить не приходится. Может, у нас не 133е, а 33е. Не о местах речь, речь о том, как помогать бизнесу и бороться с проблемой коррупции. Я считаю, что оценивать коррупцию надо не по мониторингам всевозможным, а по тому, как это влияет на нашу с вами жизнь.

- развитие бизнеса

- финансовые проблемы

- малый и средний бизнес

Источник: журнал «Управление персоналом»

Источник: www.klerk.ru