Основным звеном правового статуса предпринимателя является его гражданская правосубъектность, которая предполагает наличие вещей, обязательной и исключительной правоспособности. Участвуя в рыночном обмене, хозяйствующий субъект становится субъектом права для того, чтобы наиболее полно реализовать свою гражданскую правосубъектность. Прекращение, которой ведет к абсолютной парализации трудовой, административной и иных видов правосубъектности.

Вещная правоспособность является юридической предпосылкой для образования материальной базы товаропроизводителя.

Прававой статус индивидуального предпринимателя

Содержание договора поставки.

Содержимое работы — 1 файл

Прававой статус индивидуального предпринимателя

Основным звеном правового статуса предпринимателя является его гражданская правосубъектность, которая предполагает наличие вещей, обязательной и исключительной правоспособности. Участвуя в рыночном обмене, хозяйствующий субъект становится субъектом права для того, чтобы наиболее полно реализовать свою гражданскую правосубъектность. Прекращение, которой ведет к абсолютной парализации трудовой, административной и иных видов правосубъектности.

2.1. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность

Вещная правоспособность является юридической предпосылкой для образования материальной базы товаропроизводителя. Наличие вещных прав открывает предпринимателю доступ как в сферу производства, так и товарообмена. Более того, без имущества, закрепленного за ним, его финансовые и трудовые функции невыполнимы.

Обязательственная правоспособность состоит из сделкоспособности и деликтоспособности, и реализуется, в первую очередь, в договорных отношениях. Гражданский оборот или совокупность сделок, субъектом которых становится предприниматель, опосредует процесс движения товаров и услуг. Устанавливая договорные связи, данный субъект участвует в кооперации труда и обмена его результатами.

Личная правоспособность предпринимателя диктуется индивидуализацией товаропроизводителей, без чего рыночные отношения невозможны. Личная правоспособность базируется на личных неимущественных, неотчужденных от покупателя прав. В числе таких прав — а) право на имя (фирму); б) право на товарный знак (знак обслуживания); в) права, связанные с предметами творческой деятельности; г) право на защиту чести, достоинства, деловой репутации 1 .

В статье 23 ГК РФ отражена специфика правового статуса граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (ст. 1, 2 ГК).

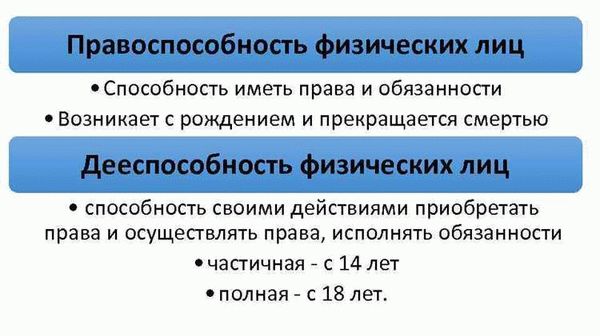

Правоспособность очерчивает круг возможных субъективных прав и юридических обязанностей будущего предпринимателя, но самостоятельно действовать в соответствии с ними он может лишь при наличии дееспособности.

На основании п. 1 ст. 21 ГК полная гражданская дееспособность возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. Именно на эту статью обычно ссылаются для обоснования того, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с 18 лет. В других случаях указывают на два исключения: 1) п. 2 ст.

21 ГК, предоставляющий возможность гражданину, не достигшему 18 лет, приобрести полную дееспособность со времени вступления в брак (для случаев, когда законом допускается вступление в брак ранее 18 лет); 2) п. 1 ст. 27 ГК, допускающий возможность объявления в порядке эмансипации несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства или суда.

На основании действующего законодательства обоснованно мнение и о том, что возрастная граница дееспособных лиц в сфере предпринимательства может быть еще ниже. Так, по смыслу п. 1 ст. 27 ГК гражданин к шестнадцати годам (возраст эмансипации) может уже работать по трудовому договору (в ст.

63 ТК РФ допускается участие в отдельных трудовых отношениях даже лиц, еще не достигших 14 лет) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя заниматься предпринимательской деятельностью. Можно предположить, что имеется в виду предоставленная п. 1 ст. 26 ГК возможность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет совершать основную массу сделок с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя). Необходимость получения такого согласия (или последующего письменного одобрения) обусловлена возрастом участника сделки.

Конечно, требование закона о получении согласия законных представителей можно рассматривать как ограничение самостоятельности предпринимателя, которая рассматривается в качестве неотъемлемого признака предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 2 ГК). Но это ограничение особого рода — ведь оно применяется в интересах самого гражданина.

Кроме того, такому ограничению подвергаются лишь отдельные аспекты его самостоятельности в имущественном обороте. Тем более что на основании п. 2 ст. 26 ГК несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе распоряжаться своими доходами самостоятельно, без упомянутого ограничения.

Отсутствие дееспособности гражданина в сфере предпринимательства нельзя восполнить действиями его представителей (как это происходит в других сферах имущественного оборота). Конечно, это не исключает применения в процессе осуществления предпринимательской деятельности института представительства. Однако вступать в отношения со своими представителями должен сам предприниматель.

Таким образом, правосубъектность предпринимателя в частноправовых отношениях возникает с 14 лет. До наступления этого возраста любой гражданин обладает лишь абстрактной возможностью осуществлять предпринимательскую деятельность.

При достижении указанного возраста у гражданина одновременно появляются две юридически значимые способности:

1) иметь гражданские права и обязанности в сфере предпринимательства;

2) своими действиями приобретать и осуществлять в сфере предпринимательства гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Вместе они образуют правосубъектность предпринимателя и обеспечивают его существование как субъекта права.

Правосубъектность индивидуальных предпринимателей следует определить как универсальную. Они могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности в любых сферах деятельности, не запрещенных законом. Иная позиция противоречит ч. 2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Но даже обладая правоспособностью и дееспособностью, гражданин не может начинать предпринимательскую деятельность (п. 1 ст. 23 ГК). Он должен приобрести субъективное право на нее, которое возникает только при наличии особого юридического факта — государственной регистрации.

Согласно п. 1 ст. 23 ГК гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает статуса предпринимателя (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ»).

Сама же государственная регистрация осуществляется лишь при условии наличия у гражданина необходимых правоспособности и дееспособности. В п. 1 ст. 2 ГК государственная регистрация названа в качестве одного из признаков предпринимательской деятельности.

Однако это не только признак, появляющийся уже после регистрации, но и обязанность субъектов, желающих осуществлять или осуществляющих предпринимательскую деятельность. Иначе невозможно было бы применять ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), устанавливающую уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Оборотной стороной обязанности пройти государственную регистрацию служит пассивная обязанность не осуществлять предпринимательскую деятельность без такой регистрации. Эта обязанность возникает непосредственно из закона одновременно с правом на предпринимательскую деятельность (элемент правоспособности) и существует в рамках общерегулятивных правоотношений. Такая обязанность в случае ее нарушения служит основой для возникновения охранительного правоотношения по поводу пресечения нарушения и наказания за его совершение.

Физическое лицо, желающее осуществлять предпринимательскую деятельность в России, может быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в иностранном государстве. В этом случае на основании ст. 1202 ГК субъективное право такого лица на предпринимательскую деятельность должно определяться на основе права страны места регистрации индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть применено из-за отсутствия в соответствующем государстве обязательной регистрации предпринимателей, применению подлежит объективное право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.

Право предпринимателя на предпринимательскую деятельность имеет пределы и ограничения. Пределами такого права следует считать цель его осуществления (получение прибыли), а также сроки действия лицензий (если в законодательстве не предусмотрено бессрочное действие лицензии) и иных разрешений, применяемых в сфере государственного регулирования рынка (временные пределы).

Ограничения права на предпринимательскую деятельность существуют в виде различных обязанностей. Среди них особо следует выделить обязанность не осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии (общий запрет). Этот запрет действует в отношении всех предпринимателей, не имеющих соответствующей лицензии на осуществление лицензируемого в соответствии с законом вида деятельности.

Правовое значение лицензии заключается в том, что она легализует предпринимательскую деятельность в соответствующей сфере. На основании п. 1 ст. 49 ГК лицензию следует рассматривать в качестве основания возникновения абстрактной возможности заниматься лицензируемым видом деятельности (правоспособность).

В правовой литературе и среди правоприменителей находит поддержку позиция, согласно которой появляющаяся в результате получения лицензии правоспособность является специальной. Обоснованна ли такая точка зрения?

В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК специальная правоспособность может формироваться в результате ограничения не только законом, но и учредительными документами субъекта предпринимательской деятельности. Ограничение общей правоспособности и появление у предпринимателя на этой основе специальной правоспособности влекут важное юридическое последствие, выражающееся в сужении сферы деятельности хозяйствующего субъекта.

Но в значительной мере предприниматель получает лицензию не для ограничения, а для последовательного расширения сферы своей предпринимательской деятельности.

Помимо общей, специальной и дополнительной правоспособности, правомерно говорить об исключительной правоспособности. Эту юридическую категорию следует использовать в тех случаях, когда на основании лицензии у предпринимателя возникает право осуществлять лишь узкий круг определенных видов деятельности при одновременном введении запрета заниматься другими видами предпринимательства.

Такая ситуация имеется в виду в ст. ст. 5 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», ст. ст. 6 и 32 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Надлежащее оформление правового статуса предпринимателя влечет для него существенные правовые последствия в публично — правовой сфере. Речь идет о применении различных исключений из публичных обязанностей предпринимателей. Так, на основании ст. 221 и п. 1 ст.

227 НК РФ только зарегистрированные в соответствии с законодательством физические лица — предприниматели вправе применить профессиональные налоговые вычеты при исчислении налоговой базы налога на доходы физических лиц. В соответствии с п. 6 ст. 149 НК РФ перечисленные в ней операции предпринимателей освобождаются от налогообложения только при наличии у налогоплательщиков соответствующих лицензий. Обратим внимание, что указанные субъективные права предпринимателя не носят самостоятельного характера, зависят от реализации публичной обязанности по уплате налога и прекращаются одновременно с прекращением налоговой обязанности.

Правосубъектность в публично — правовых отношениях обычно увязывается законодателем с правосубъектностью в частноправовых отношениях. Среди исключений следует упомянуть правовой статус индивидуального предпринимателя по налоговому законодательству.

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ индивидуальными предпринимателями признаются не только физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но и частные нотариусы, охранники и детективы. Согласно ст. 1 Основ законодательства РФ «О нотариате» нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли.

Из сказанного видно, что правосубъектность предпринимателя конституируется в законе не произвольно, а с учетом сложившихся отношений и целей законодателя. Поэтому в законодательной и правоприменительной деятельности следует различать частноправовые и публично — правовые аспекты этого важного качества предпринимателей.

Содержание договора поставки.

В юридической литературе под определением содержания договора поставки,

подразумевают определение прав и обязанностей сторон по договору, которые

конкретизируются в договорных условиях.

В нашей неустойчивой, развивающейся экономике, в регулировании

отношений между коммерческими структурами, основополагающее значение

Источник: www.turboreferat.ru

Субъекты гражданского права

Ключевые слова: субъекты гражданского права, гражданское право, правоспособность и дееспособность в гражданском праве, уровни дееспособности в гражданском праве РФ, субъекты гражданского права РФ, ОГЭ, ЕГЭ, сдаем ВПР по обществознанию, подготовка к ОГЭ по обществознанию в 9 классе, ОГЭ общество, подготовка к ЕГЭ по обществознанию в 11 классе, 9 класс, 11 класс, ВПР обществознание, политическая власть, субъекты гражданского права и их категории в ГК РФ, физические и юридические лица как субъекты гражданского права РФ, ОГЭ, ЕГЭ, сдаем ВПР по обществознанию, подготовка к ОГЭ по обществознанию в 9 классе, ОГЭ общество, подготовка к ЕГЭ по обществознанию в 11 классе, 9 класс, 11 класс, ВПР обществознание, политическая власть

Субъектами гражданских прав являются физические лица, юридические лица, публично-правовые образования.

Напомним, физические лица — это люди. Юридическое лицо — это организация, имеющая право участвовать в гражданском обороте, т. е. иметь гражданские права и обязанности.

Юридическое лицо нельзя рассматривать как совокупность физических лиц, которые за ним стоят.

Юридическое лицо имеет свое имя, под которым участвует в гражданском обороте, свое имущество, которым владеет, пользуется и распоряжается, собственную волю и собственные способы выражения воли.

Публично-правовые (государственные и муниципальные) образования — особые участники гражданских правоотношений.

К ним относятся Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Основное назначение этих образований — организовывать жизнь людей, осуществлять властные функции на своей территории.

В правоотношениях гражданских публично-правовые образования участвуют постольку, поскольку это требуется для реализации их основных целей. В гражданских правоотношениях публично-правовые образования участвуют на равных условиях со всеми остальными субъектами.

В ГК РФ сказано, что если публично-правовые образования участвуют в гражданско-правовых отношениях, то они пользуются правами и обязанностями юридических лиц.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Физические лица, как субъекты гражданского права, должны обладать правоспособностью и дееспособностью.

Люди различаются друг от друга по возрасту — молодые, пожилые, старые; по состоянию здоровья — здоровые, страдающие заболеваниями физическими или психическими; по полу — мужчины и женщины; по принадлежности к гражданству государства — граждане, иностранцы, апатриды (так называют лиц, не имеющих гражданства).

Некоторые люди обладают вредными привычками — употребляют алкогольные или наркотические вещества, играют в азартные игры.

Эти различия имеют значение для понятий «правоспособность» и «дееспособность» физических и юридических лиц. Начнем с лиц физических.

| МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО |

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

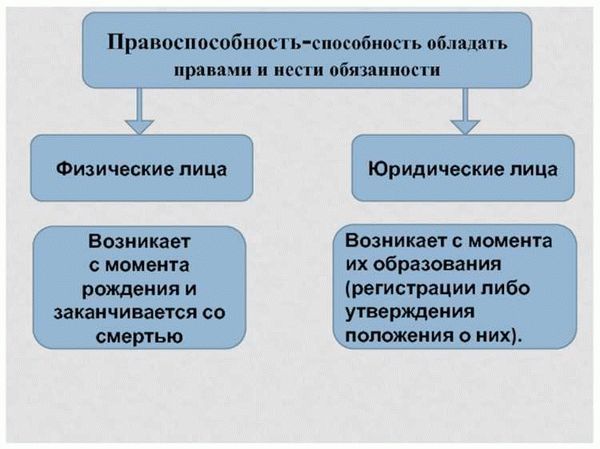

Правоспособность — это только возможность этих лиц иметь гражданские права и обязанности.

Такая возможность есть абсолютно у всех людей независимо от пола, возраста, состояния здоровья.

Появляется, т. е. возникает, правоспособность в полном объеме с момента рождения человека и прекращается в момент смерти.

Правоспособный, т. е. живой, человек может иметь имущество на праве собственности, может быть стороной договора, быть кредитором или должником.

Завещать имущество можно не только взрослым, но и детям. Если имущество завещано ребенку, то с момента вступления в наследство такой ребенок будет иметь право собственности на это имущество. Ребенку можно что-то подарить.

Он может иметь авторские права. Талантливые дети пишут стихи, дирижируют оркестрами, поют в концертах.

Они становятся обладателями авторских прав, имеют право на гонорары. Объем правоспособности физического лица не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от состояния здоровья.

МОЖНО ЛИ ОГРАНИЧИТЬ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ?

В то же время закон может ограничить гражданскую правоспособность физического лица. Например, ограниченной является правоспособность лиц, которые были осуждены за совершенные преступления и находятся в местах лишения свободы. Они не имеют права свободно передвигаться. Ограничения правоспособности заканчиваются, когда срок лишения свободы истекает.

По общему правилу и граждане Российской Федерации, и иностранцы, и апатриды обладают равной правоспособностью в России.

Однако на основании прямого указания в законе из этого правила возможны исключения. Так, например, командиром воздушного судна, капитаном морского судна может быть только гражданин Российской Федерации.

Таким образом, гражданской правоспособностью обладают по общему правилу все люди. Но осуществлять самостоятельно возможности, содержащиеся в правоспособности, могут, как общее правило, не все и не всегда. На помощь приходит понятие дееспособности.

| ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА |

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Дееспособность — возможность собственными действиями приобретать гражданские права и обязанности.

Физические лица могут обладать полной дееспособностью, ограниченной дееспособностью, быть частично дееспособными и быть недееспособными.

Полная дееспособность означает, что лицо может самостоятельно совершать любые действия (сделки). Полностью дееспособными являются лица, достигшие 18-летнего возраста.

ЭМАНСИПАЦИЯ В РФ И СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Наступление полной дееспособности возможно и раньше, но в случаях, предусмотренных законом.

К основаниям, предусмотренным законом, относится вступление в брак до полного совершеннолетия с беременной девочкой, в связи с рождением ребенка у несовершеннолетних. Полная дееспособность наступает также при эмансипации.

Эмансипация — это особый порядок признания несовершеннолетнего, который работает по трудовому договору, полностью дееспособным.

Эмансипация возможна по достижении подростком 16 лет.

Для эмансипации необходимо согласие родителей, однако, если оно отсутствует, подросток может обратиться в суд и получить эмансипацию (и как следствие — полную дееспособность) на основании решения суда.

К недееспособным субъектам относятся маленькие дети (до 6 лет), а также те люди, которые признаны судом недееспособными из-за психического заболевания, подтвержденного соответствующим медицинским учреждением. Указанные люди имеют гражданские права, но не могут их самостоятельно осуществлять. За них действуют родители или опекуны.

Например, только что родившийся ребенок может стать собственником огромного состояния (в частности, оставленного ему по наследству), но не может распоряжаться этим имуществом, например его продать. В этом случае договор купли-продажи (при необходимости) может заключить кто-то из родителей либо опекун.

Отсутствие дееспособности объясняется тем, что человек по возрасту или психическому состоянию не обладает той степенью сознания и воли, чтобы принимать самостоятельные решения.

ЧАСТИЧНО ДЕЕСПОСОБНЫЕ

Следующая категория — частичная дееспособность. Ею обладают дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Дети до 14 лет могут самостоятельно делать лишь следующее: совершать мелкие бытовые сделки (например, покупать хлеб, молоко, тетради).

Могут они и получать подарки — это называется «совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды»; покупать некоторые крупные вещи, на которые им были даны деньги родителями (за исключением недвижимости), например большого плюшевого медведя.

На юридическом языке это означает «совершать сделки, направленные на распоряжение средствами, специально предоставленными для определенной цели».

Возникает вопрос: может ли ребенок 13,5 лет купить велосипед на деньги, полученные в виде премии за лучший рисунок на конкурсе? Деньги, безусловно, являются его собственностью, но покупка велосипеда не подпадает ни под одну из названных трех ситуаций.

Это означает, что самостоятельно купить велосипед (равно как и обменять на него принадлежащую ему на праве собственности вещь, например коллекцию марок) подросток не имеет права.

Если он совершит такую сделку, она будет недействительной. За детей от 6 до 14 лет все договоры (за исключением названных выше) совершают родители. Если родителей у ребенка нет, то сделки будут совершать опекуны.

Иначе обстоит дело, если речь идет о подростках от 14 до 18 лет. Они совершают самостоятельно все сделки, однако на большинство из них требуется согласие родителей.

Без такого согласия можно совершать следующие сделки: мелкие бытовые сделки (те же, которые могут совершать дети от 6 до 14 лет); еще три категории сделок:

- покупать что-либо на собственные заработанные деньги, т. е. распоряжаться своей стипендией, заработной платой, иными доходами.

- осуществлять права автора, связанные с созданными произведениями

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими — речь идет именно о вложении в банк денег либо о получении этих денег, а не о покупке на них какого-то имущества.

На все иные договоры согласие родителей необходимо. При отсутствии у подростка от 14 до 18 лет родителей согласие дает особый субъект — назначенный органами опеки попечитель.

Следует отметить, что такое согласие может быть дано в любой момент — как в течение сделки, так и до, и после ее совершения. Сделки, не входящие в состав дозволенных и совершенные без согласия родителей или попечителей, являются недействительными.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

И последняя категория дееспособности — ограниченная дееспособность. Имеются в виду ограничения, которые применяются при наличии оснований к лицам, достигшим 18 лет.

Ограничение дееспособности полностью дееспособного возможно только по решению суда в следующих случаях.

Если человек злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими веществами и при этом ставит свою семью в тяжелое материальное положение, он может быть ограничен правом распоряжаться своими денежными средствами. Но для этого должны иметь место оба указанных условия. Такие ограничения дееспособности будут продолжаться до тех пор, пока не отпадут основания ограничения, и это установит суд, и только суд может снять ограничение дееспособности взрослого человека.

Возможно ограничение дееспособности частично дееспособного подростка, если он оказался не способен разумно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами.

Например, если 15-летняя девушка всю свою стипендию тратит на игровые автоматы, суд по заявлению ее родственников может ограничить ее в дееспособности. Эти ограничения будут действовать до достижения подростком 18 лет либо до получения полной дееспособности иным образом.

| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА |

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Юридические лица. Юридическими лицами могут быть только организации. Юридическое лицо физически не существует. Оно лишь правовое понятие, правовая характеристика реально существующей организации. Поэтому важно знать, как оно возникает.

Чтобы стать юридическим лицом, организация должна иметь свое наименование (имя), свое имущество, за счет которого она сможет расплачиваться по своим обязательствам, и другие установленные законом признаки юридического лица.

Организация становится юридическим лицом только после ее регистрации в качестве юридического лица соответствующими государственными органами, которые включают организацию в реестр юридических лиц. Сейчас такими органами являются налоговые органы.

После включения в реестр организация становится юридическим лицом и может от своего имени приобретать имущество, распоряжаться им, заключать различного рода сделки и совершать иные юридические действия. Следует сразу оговориться, что степень свободы в распоряжении своими правами у разных юридических лиц различная.

КТО МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА?

Создать юридическое лицо могут как физические, так и уже существующие юридические лица. В этом случае и те и другие называются учредителями (участниками) юридического лица.

Юридические лица могут создаваться также государством или муниципальными образованиями. Такие юридические лица называются государственными или муниципальными юридическими лицами.

Юридическое лицо нельзя считать совокупностью учредителей (участников) — это образование особое, самостоятельное. Юридическое лицо существует наряду с его учредителями, участниками. Самостоятельность юридического лица определяется тем, что оно имеет собственное имя, собственное имущество, свои учредительные документы.

Возьмем, например, акционерное общество. Его участники — акционеры. Они участники общества, но не само общество. Общество как юридическое лицо обладает самостоятельными правами, не совпадающими с правами акционеров.

Акционеры владеют акциями и участвуют в управлении обществом. Общество же собственник имущества и от своего имени имеет право распоряжаться им, а также участвовать в гражданском обороте.

Но главное, что отличает юридическое лицо как самостоятельный субъект, что определяет его самостоятельность, — это наличие у юридического лица собственной воли, которая не отождествляется с совокупностью воль его учредителей (участников). Порядок формирования воли юридического лица определен законом.

В зависимости от цели деятельности юридические лица делятся на две большие группы — коммерческие и некоммерческие.

КОММЕРЧЕСКИЕ ЛИЦА

Коммерческих юридических лиц в гражданском праве четыре вида: товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные унитарные предприятия.

Товарищества бывают полные и коммандитные; хозяйственные общества подразделяются на общества с ограниченной ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответственностью (ОДО), эта форма перестала существовать в 2014 году ; акционерные общества.

Акционерные общества могут быть закрытыми (ЗАО) или открытыми (ОАО). С 2014 года в связи с изменением законодательства появилась новая классификация акционерных обществ: публичное (ПАО – бывшее ОАО) и непубличное (НПАО – бывшее ЗАО).

Основным признаком коммерческого юридического лица является его основная цель — извлечение прибыли. Но извлечение прибыли может быть целью не только юридического лица, но и физического. Такую цель ставят граждане-предприниматели без образования юридического лица (так называемые ПБЮЛ (или ИП); эту аббревиатуру вы можете встретить в магазинах, в маршрутных такси и других местах).

| ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ |

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЛИЦА

Некоммерческие юридические лица не ставят своей основной целью извлечение прибыли. У них основные цели другие. Например, научное учреждение занимается научными исследованиями; некоторые фонды — благотворительной деятельностью; образовательное учреждение — обучением школьников и студентов (аспирантов) и т. д. Но это не значит, что некоммерческие организации не могут заниматься деятельностью, приносящей доход.

Некоммерческие юридические лица имеют право заниматься такой деятельностью, но при одном обязательном условии — эта деятельность должна соответствовать основным, некоммерческим целям деятельности некоммерческой организации. Например, научные учреждения могут оказывать платные услуги, соответствующие их основной цели.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Публично-правовые образования (государство и муниципальные образования). Субъектами гражданских прав могут быть публично-правовые образования (государство и муниципальные образования). Основной целью таких образований является осуществление властных полномочий по руководству страной, регионом, населенным пунктом, управление им.

Они не являются юридическими лицами, но могут участвовать в гражданско-правовых отношениях (например, заключать гражданско-правовые договоры).

В этом случае публично-правовые образования пользуются правами и несут обязанности юридического лица. Если Российская Федерация, от имени которой выступает соответствующий государственный орган, заключила договор с каким-нибудь АО и не исполнила его, то АО может предъявить требование в суд как об исполнении договора в натуре, так и об обращении взыскания на имущество РФ.

Выясним, из чего складывается имущество публично-правового образования. Прежде всего это имущество, которое публично-правовое образование передало созданным им государственным или муниципальным унитарным предприятиям. Такое имущество не поступает в собственность предприятия.

Источник: centr-intellect.ru

Правоспособность и дееспособность юридического лица: понятие и особенности

Правоспособность и дееспособность являются основными понятиями, определяющими возможности и ограничения деятельности юридических лиц. Правоспособность означает способность юридического лица иметь и осуществлять права и обязанности. Она возникает с момента государственной регистрации юридического лица и действует до его ликвидации.

Правоспособность юридического лица предполагает возможность вступать в правоотношения с другими юридическими и физическими лицами, а также совершать юридически значимые действия, такие как заключение договоров, участие в судебных процессах и т.д. Она может быть ограничена законодательством или условиями учредительного документа.

Дееспособность, в свою очередь, отражает способность юридического лица действовать самостоятельно, без участия уполномоченных представителей. Дееспособность возникает у юридического лица с момента его государственной регистрации и действует до его ликвидации.

Дееспособность позволяет юридическому лицу самостоятельно совершать правовые действия, например, заключать сделки, вести хозяйственную и коммерческую деятельность, принимать участие в переговорах и т.д. Однако она также может быть ограничена законодательством или условиями учредительного документа.

Понятие правоспособности юридического лица

Правоспособность юридических лиц — это их способность иметь и осуществлять гражданские права и обязанности, то есть быть субъектами права.

Правоспособность может быть признана существующей при условии регистрации юридического лица в соответствующем государственном реестре. Это дает право организации на самостоятельное заключение договоров, осуществление коммерческой деятельности, обращение в суд и т. д.

Правоспособность юридического лица является одним из важнейших признаков его юридической природы. Она позволяет отделить имущество и деятельность организации от ее участников, обеспечивая независимость и самостоятельность правового субъекта.

Правоспособность предполагает возможность юридического лица быть субъектом правопорядка, обладать гражданскими правами и нести ответственность в соответствии с законодательством. Она необходима для эффективного функционирования организаций и совершения правовых сделок и иных действий от их имени.

Правовая основа правоспособности юридического лица

Правоспособность юридического лица является важной правовой характеристикой, позволяющей ему вступать в правоотношения и осуществлять свои права. Это особое правовое качество, которое предоставляет юридическим лицам возможность иметь собственность, заключать сделки, участвовать в судебном процессе и выполнять иные действия, необходимые для реализации их юридической деятельности.

Статья по теме: Парковка перед пешеходным переходом: правила и штрафы в 2023 году

Основой правоспособности юридического лица является его правовое учреждение. То есть, юридическое лицо образуется и приобретает свои права и обязанности на основании закона или иного нормативного акта. Например, это может быть регистрация в торговом реестре или государственная регистрация в органе, ответственном за регистрацию юридических лиц.

Важно отметить, что правоспособность юридического лица существует независимо от его участников, то есть от физических лиц или других юридических лиц, которые могут быть его учредителями или владельцами. Правоспособность является внешним признаком, отражающим сущность юридического лица и его способность осуществлять свою юридическую деятельность.

Юридическое лицо как субъект гражданского права

Юридическое лицо обладает правоспособностью, то есть способностью иметь и осуществлять гражданские права и обязанности. Статус юридического лица предоставляет ему возможность самостоятельно заключать сделки, вести юридическую деятельность, иметь собственность и отвечать перед государством.

Однако, для осуществления этих прав и обязанностей, юридические лица должны быть дееспособными. Дееспособностью называется способность юридического лица волевых актов, связанных с его правами и обязанностями. Дееспособность возникает с момента государственной регистрации юридического лица и прекращается в случае его ликвидации или признания банкротом.

В гражданском праве юридическое лицо может выступать как истец или ответчик в суде, иметь счета в банках, быть участником различных правоотношений. В свою очередь, гражданские права и обязанности юридического лица определяются законодательством и учредительными документами.

Таким образом, правоспособность и дееспособность являются фундаментальными атрибутами юридических лиц, определяющими их положение и возможности на рынке гражданского права.

Ограничения правоспособности юридического лица

Правоспособность юридических лиц представляет собой их способность быть субъектами правоотношений и осуществлять права и обязанности. Однако, в некоторых случаях правоспособность юридических лиц может быть ограничена.

Одним из ограничений правоспособности юридического лица является возраст. Некоторые виды юридических лиц могут быть созданы только после достижения определенного возраста. Например, для создания акционерного общества необходимо достичь 18-летнего возраста.

Статья по теме: Дефолт в России: последствия и значение для граждан

Также правоспособность юридического лица может быть ограничена законодательством. Например, в некоторых отраслях экономики действуют ограничения для иностранных юридических лиц, которые могут быть созданы только при соблюдении определенных требований и получении разрешений от государственных органов.

Еще одним ограничением правоспособности юридического лица может быть его статус. Некоторые виды юридических лиц, такие как общества с ограниченной ответственностью, имеют ограниченную правоспособность, что означает, что их права и обязанности могут быть ограничены определенными правилами, установленными законодательством.

Дееспособность юридического лица

Дееспособность юридического лица является одним из основных атрибутов его правоспособности. Дееспособность представляет собой способность юридического лица самостоятельно осуществлять права и нести обязанности.

Юридические лица, которые обладают правоспособностью, также имеют дееспособность. Они могут заключать сделки, осуществлять действия в судебных и иных органах, быть стороной в правовых отношениях.

Дееспособность юридических лиц основывается на их правоспособности и вытекает из целей и задач, которые они преследуют. Юридические лица могут действовать самостоятельно или представляться своими уполномоченными представителями.

Для обеспечения дееспособности юридического лица в его организационных и учредительных документах обычно определяются правила и условия его действий. Ограничение дееспособности может быть установлено законодательством или на уровне учредительного документа.

Важно отметить, что юридическое лицо несет ответственность за свои действия и может привлекаться к ответственности как юридическое образование. Дееспособность юридического лица является неотъемлемой частью его правоспособности и является важным аспектом его функционирования.

Правовые последствия отсутствия правоспособности и дееспособности юридического лица

Правоспособность и дееспособность являются важными характеристиками юридических лиц, определяющими их способность к совершению юридически значимых действий. Однако, при отсутствии этих качеств, юридические лица сталкиваются с рядом серьезных правовых последствий.

Отсутствие правоспособности ведет к недействительности юридического лица, то есть оно не обладает способностью иметь права и нести обязанности от своего имени. Это означает, что такое лицо не может заключать договоры, участвовать в судебных процессах или совершать другие действия, которые требуют юридического субъекта.

Статья по теме: Дистанционное гигиеническое обучение в Костромской области: условия заключения договора

Дееспособность является способностью юридического лица самостоятельно совершать юридически значимые действия, без согласия его участников или органов управления. Отсутствие дееспособности влечет ограничения для юридического лица в совершении определенных действий. Оно может потерять возможность осуществлять свою деятельность, вступать в правоотношения или распоряжаться своими активами.

Правовые последствия отсутствия правоспособности и дееспособности юридического лица могут быть серьезными. Оно может быть признано недействительным в правовом обороте, его имущество может быть объявлено безхозяйным, а участники лица несут риски потери своих вложений. Кроме того, юридическое лицо может подвергаться юридической ответственности за совершенные действия без правоспособности или дееспособности.

Различия между правоспособностью и дееспособностью юридических лиц

Правоспособность юридических лиц — это их способность обладать гражданскими правами и нести обязанности. Юридическое лицо считается правоспособным с момента его государственной регистрации и до момента его ликвидации.

Дееспособность же представляет собой способность юридического лица самостоятельно совершать юридически значимые действия и нести ответственность за их последствия. Такое юридическое лицо имеет право заключать сделки, вести дела в суде и приобретать имущество от своего имени.

Главным отличием между правоспособностью и дееспособностью юридических лиц является то, что правоспособность является неотъемлемым и неограниченным атрибутом каждого юридического лица. Она действует с момента создания лица и длится до его ликвидации.

В то же время, дееспособность доходит до реализации только в тех случаях, когда она явно предусмотрена уставом или иными нормативными документами юридического лица. Если юридическое лицо не может совершать какие-либо действия самостоятельно, это ограничивает его дееспособность.

Советуем также:

- Упрощение процесса перерегистрации и снятия с регистрационного учета граждан, зарегистрированных в службе занятости, в режиме дистанционной работы

- Продолжительность оплачиваемого отпуска на свадьбу и как его получить: судебная практика и порядок действий работодателя

- Как распознать настоящую претензию от пустой угрозы клиента?

- Свидетельство о смерти: все, что нужно знать о его назначении, местах и способах получения

Источник: krasnozn.ru