Конфликт – это такой же спутник любого бизнеса, как успех или неудача. В результате решения конфликтов происходит развитие или трансформация. Вся эволюция человечества неразрывно связана с конфликтами.

Поэтому каждый человек в бизнесе (да и в обычной жизни) должен понимать механизмы конфликта и уметь этими механизмами управлять.

Свою концепцию разрешения конфликтов предлагает эксперт по стратегическим переговорам и руководитель тренинговой компании «Сила роста» Влад Акишев.

Конфликты бывают разные

- Покупатель и поставщик расходятся во взглядах на условия поставки.

- Продавец не хочет снижать цену на товар.

- Бизнес-партнеры не могут договориться, какой стратегии развития придерживаться.

- Два руководителя имеют разные взгляды на стили управления.

- Сотрудники недовольны количеством задач или оплатой труда, а команда не может распределить ответственность в проекте.

- У поставщика выросли расходы, он предлагает согласовать новые цены, а закупщик включает формулу «…вы меня выводите, я вас выведу из сети!».

И есть еще один вид конфликта – когда кто-то кого-то достал, причем категорически и бесповоротно.

Конфликты в бизнесе. Как договориться с партнёром. | Ольга Лукина

Поводов для конфликта может быть бесконечное множество. Но следует отличать реальный конфликт от мнимого.

Реальный конфликт – тот, который основан на противоречии интересов.

У людей и компаний могут быть разные цели, разные интересы – и это нормально. В каких-то случаях люди пытаются договориться и найти точки совмещения интересов, но нередко переговоры заходят в тупик и возникает конфликт.

- Конфликт конкурирующих компаний основан на перераспределении клиентов и прибыли. Такой конфликт затрагивает главные интересы компаний, и это реальность.

- Конфликт компании с сотрудником по поводу увольнения тоже вполне реален.

- Конфликт закупщика и поставщика по поводу изменения условий поставки точно так же связан с интересами обеих сторон.

Но часто (или чаще всего) возникают ситуации, когда причиной конфликта является обычное непонимание, или противоречие убеждений, зачастую надуманных или ошибочных.

И такой конфликт можно назвать мнимым. Хотя именно такие конфликты, на мой взгляд, отнимают наибольшее количество времени и сил. Просто потому, что не имеют явного логического завершения.

Коротко перечислим виды мнимых конфликтов:

- Непонимание на уровне коммуникации, когда люди придают словам разный смысл или по-разному излагают информацию.

- Противоречие на уровне убеждений, где каждый считает себя правым по-своему.

- Стресс одного из участников, который зачастую не связан с решением бизнес-ситуации.

- Несовпадение ролевых моделей взаимодействия.

Все перечисленные виды конфликтов по факту являются надуманными.

Если же есть столкновение интересов сторон, этот тип конфликта можно назвать реальным.

А теперь предлагаю разобраться с тем, как решать конфликтные ситуации.

Конфликты в бизнесе. СОВЕТЫ для предпринимателей

Фото: Panumas Yanuthai/shutterstock

Проблемы, связанные с непониманием

Почему возникает непонимание?

Создатели НЛП Ричард Бендлер и Джон Гриндер описали систему VAKD, которую они успешно использовали в терапии для повышения уровня понимания между терапевтом и клиентом.

При коммуникации мы используем разные каналы восприятия. Все наши слова можно «разложить» в структуру VAKD (V – вижу, A – слышу, K – чувствую, D – думаю). Но все люди разные, и у каждого человека есть ведущий канал восприятия.

В зависимости от преобладающего канала, по теории VAKD, людей условно можно разделить на четыре типа: Визуал, Аудиал, Кинестет и Дискрет.

Это четыре различных типа восприятия информации, которые отличаются друг от друга в основном по тому, как человек обрабатывает и запоминает информацию.

То есть мы можем говорить на четырех вариантах русского языка. Язык образов, язык звуков, язык ощущений и язык понимания.

При этом у одного человека наиболее активны один-два канала восприятия. В этом и кроется проблема.

Что очень важно?

В ситуации конфликта человек может «сдвинуться» в ведущий канал восприятия и перестать четко и разумно воспринимать общий смысл информации.

- Визуальный – тип восприятия, при котором человек запоминает и обрабатывает информацию, используя зрительную систему. Люди с визуальным типом восприятия обычно лучше запоминают изображения, диаграммы, графики, схемы и другие визуальные представления информации.

- Аудиальный – тип восприятия, при котором человек запоминает и обрабатывает информацию, используя слуховую систему. Люди с аудиальным типом восприятия обычно лучше запоминают звуки, речь, мелодии и другие аудиопредставления информации.

- Кинестетический – тип восприятия, при котором человек запоминает и обрабатывает информацию, используя осязательную систему. Люди с кинестетическим типом восприятия обычно лучше запоминают то, к чему прикоснулись, какие чувства они испытывали при этом.

- Дискретный – тип восприятия, при котором человек запоминает и обрабатывает информацию, используя анализ и логическое мышление.

Фото: marvent/shutterstock

У каждого типа восприятия будут свои отличия в речи:

- Визуал чаще говорит: «Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны».

- Аудиал скажет: «Вы меня не слышите; послушайте, что я вам скажу; вот тот человек говорил…».

- Кинестет скажет: «Я чувствую что-то не то; мне это не по душе».

- Дискрет использует такие слова: «исходя из этого», «следует, что», «это нелогично».

Что делать в конфликте?

Используйте слова собеседника. Буквально слова из того канала восприятия, который в настоящее время использует ваш собеседник. Он начнет вас слышать и понимать, и тогда есть возможность договориться.

Практически в любой ситуации есть шанс на разумный диалог.

Рыбак рыбака видит издалека…

Роль, которую мы выбираем, почти полностью определяет наше поведение.

Человек видит человека, родитель видит ребенка, мужчина видит мужчину и уж точно хорошо видит женщину.

Любое взаимодействие людей в конкретных ролях определяет контекст взаимодействия.

Родитель воспитывает, мужчина конкурирует или сотрудничает с мужчиной или ухаживает за женщиной.

Ребенок умело включает свои методы при взаимодействии с папой или с мамой.

В подходящих контекстах все супер, а в бизнесе бывают сложности.

Как вам ситуация, когда сотрудник-мужчина начинает ухаживать за женщиной-руководительницей? Служебный роман может получиться очень бурным, но работа останется на заднем плане.

Иными словами, роль, которую выбирает человек (желательно делать это осмысленно), определяет поведение того, кто выбирает, и также влияет на окружающих.

Из-за неправильно подобранных ролей возникают неоправданные ожидания и поведение, которое не подходит к ситуации, – и возникают конфликты. На самом деле это мнимые конфликты.

Есть роли, которые хорошо подходят для решения бизнес-ситуаций.

Руководитель должен руководить, сотрудник – сотрудничать, подчиненный – подчиняться, а продавец должен продавать.

Профессионал, тренер, наставник, сотрудник – это отличные профессиональные роли.

В реальной работе часто бывает, что сотрудники вместо решения профессиональных задач начинают решать свои локальные жизненные задачи и противопоставляют личные интересы интересам компании. И это непрофессионально.

Профессионал – человек, который, приходя на свое рабочее место, решает задачи компании.

Он соблюдает правила организации, несет философию компании, старается заработать деньги для своей компании и для себя. Профессионалы – это надежные командные игроки, на которых всегда можно положиться, в рамках, которые оговорены контрактом.

Он знает, что работа должна быть выполнена на самом высоком уровне. Он берет на себя ответственность за возникающие проблемы или ошибки и активно предлагает решения, а не перекладывает вину на других.

При этом он понимает, насколько важно иметь хорошие рабочие отношения с клиентами, коллегами или начальством, и стремится поддерживать позитивное общение.

Делайте людей сотрудниками и профессионалами!

Все это замечательно, но как включить человека в правильную роль?

В любом диалоге мы должны определить цель данного диалога, ввести критерии эффективности и наполнить разговор цифрами. Именно цели и конкретные критерии включают в человеке соответствующую роль.

Если цель не определить изначально, тогда и возникнет риск выбора неправильной цели и неправильной роли.

Если в случае с проблемами коммуникации нужно подбирать каналы ВАКД, нужно слышать собеседника, использовать его слова, то в случае, когда оппонент ведет себя неадекватно, следует переходить к вопросу его целей и обсуждать уже его поведение и действия как профессионала.

При этом настоящего профессионала никак не коснутся эмоциональные и ролевые конфликты.

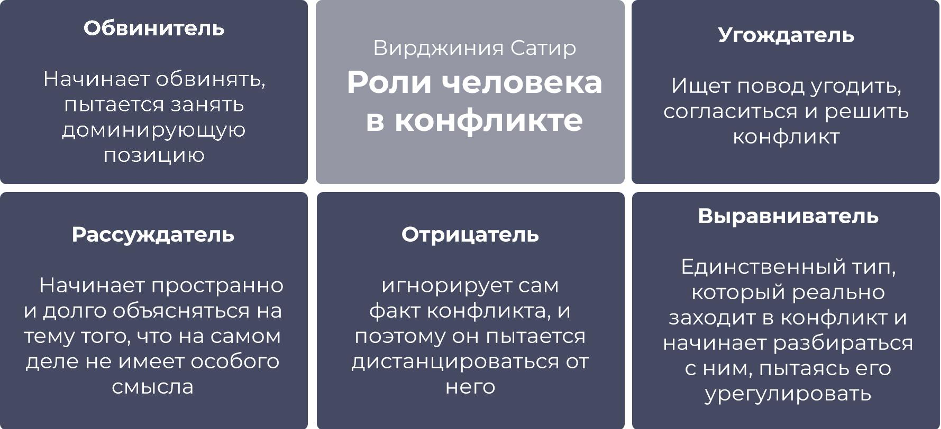

В свое время выдающийся семейный психотерапевт XX века Вирджиния Сатир выделила стили поведения людей в конфликтной ситуации. Изучая конфликты в семье (и в бизнесе это так же), она определила, что люди склонны использовать один из пяти типов языкового поведения: обвиняющий, заискивающий, расчетливый, отстраненный, уравновешенный. И таким образом стороны играют в конфликте определенную роль:

Узнаете себя или своих окружающих в какой-то модели поведения?

В конфликтной ситуации, где нам нужно решать вопросы и добиваться результата, нужно стараться встать над конфликтом и выбирать роль профессионала или выравнивателя.

Стресс

В ситуации стресса люди вообще перестают адекватно друг друга понимать. Просто потому, что в голове человека происходит еще один значимый мыслительный процесс (этот процесс может быть никак не связан с текущей ситуацией). Или мышление работает неэффективно, когда стресс уже повлиял на физиологию человека.

Есть простой и понятный подход: если человек устал или перенервничал, ему необходимо отдохнуть. Возбуждение компенсируется отдыхом и восстановлением.

Современный человек часто делает так: если он устал или перенервничал, вместо отдыха он развлекается или занимается какой-то другой интеллектуально-эмоциональной деятельностью.

В таком случае возбуждение компенсируется перевозбуждением! Такой подход к жизни и ведет человека к глубокому стрессу, когда ничто не радует, сил нет и жизнь не мила. Если вам это знакомо, значит, пора отдыхать.

Фото: voronaman/shutterstock

Представим ситуацию. Назначены переговоры между поставщиком и закупщиком. И в этот день у закупщика семейный скандал, или он устал, или он влюблен (или разлюбил), или другая ситуация, которая ввела его в состояние стресса. Будет ли уравновешенным этот человек в переговорах?

То есть участник переговоров или встречи, приходя на переговоры в состоянии стресса, уже эмоционально перевозбужден и может реагировать неадекватно. И конфликт на переговорах может быть никак не связан с темой переговоров!

При этом степень неадекватности поведения будет определяться стадией развития стресса по известной теории Ганса Селье.

Селье выделяет три основные стадии развития стресса:

- Стадия тревоги;

- Стадия сопротивления;

- Стадия истощения.

Когда человек в состоянии тревоги или сопротивления, он возбужден, спорит по поводу и без повода. В острой фазе стресса человек может нападать вне зависимости от реальных обстоятельств.

Когда человек истощен, он становится безвольным, апатичным, подавленным и слабым. Для противоположной стороны это может быть и хорошо, и плохо. Оппоненту повезет, если человек в состоянии стресса будет избегать конфликта. Но он также может избегать ответственности, откладывая решение важных вопросов.

Поэтому, прежде чем что-либо обсуждать со стрессующим оппонентом, необходимо сначала изменить его эмоциональный фон, затем перевести человека из фазы раздражения в фазу размышления и обсуждения.

Это значит, что хороший переговорщик или руководитель, который проводит встречи, просто обязан владеть навыками управления мышлением и эмоциями. Как своими собственными эмоциями, так и эмоциями собеседника.

Что конкретно делать в такой ситуации?

1. Признать, что данная ситуация развивается неидеальным образом: «Да, это не совсем так, как нам обоим хотелось бы».

2. Показать возможные варианты выхода из ситуации и сделать конкретное предложение: «Я предлагаю…».

Варианты дают надежду на лучшее будущее!

В такой ситуации у вашего оппонента начнется мыслительный процесс по поводу сравнения и выбора вариантов. Соответственно, изменится и эмоциональный фон, а затем изменится и гормональный фон. И разговор пойдет в другом русле.

Человеческий организм имеет ряд предсказуемых реакций, это нужно учитывать и уметь использовать.

После этого мы можем двигаться в сторону разрешения конфликта и искать точки соприкосновения интересов.

Недостаток информации

Часто причиной конфликта становится отсутствие информации, недостоверная или частичная информация.

Наш известный соотечественник П.В. Симонов в своих работах указывал на то, что недостаток информации при наличии потребности повышает уровень эмоций.

Простыми словами – чем меньше информации, тем выше уровень неопределенности и тем выше уровень эмоций.

Сторонам легче объединиться и найти решение, когда обе стороны обладают полным набором фактов. Отсюда простой вывод – используйте факты и цифры в переговорах.

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB/shutterstock

Люди могут просто не нравиться друг другу

Бывают ситуации, когда конфликт возникает на ровном месте, без видимой причины.

- Возможно, был какой-то неприятный опыт прежде с похожим человеком.

- Несовпадение по каким-то биологическим показателям. Например, не нравится запах или громкость и тембр голоса.

- Разница в психотипах также может привести к конфликту. Так, например, холерика может раздражать меланхолик.

- Невысокому человеку может быть некомфортно со слишком крупным человеком.

При этом недовольство не озвучивается на словах, но прослеживается в реакциях и действиях.

Чтобы не провалить международные переговоры, следует также учитывать национальные особенности поведения. Где-то не будут вести диалог с женщинами, где-то следует соответственно одеваться или вести себя определенным образом.

Это все тоже примеры мнимого конфликта. И если мы заменим переговорщика, которого воспримут как более адекватного человека, то и конфликт исчезнет.

Что делать, если конфликт реален? Стратегии решения конфликтных ситуаций

Решение реальных конфликтов можно сравнивать с ведением боевых действий, поэтому обратимся к классикам военного искусства.

Для начала можно изучить китайские трактаты Сунь-Цзы по военной стратегии и узнать, что известный китайский полководец говорил о том, как выигрывать войну.

Он подчеркивал, что важно иметь цель выиграть войну, а не только отдельные сражения.

«Одержать сто побед в ста битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина»

Из трактата «Искусство войны» Сунь-цзы

Он также отмечал, что есть дороги, по которым не ходят, города, которые не штурмуют, и войны, которые не начинают.

Если возникает конфликт интересов, то необходимо найти решение, которое учитывает интересы всех сторон. Для этого нужна стратегия, которая будет учитывать противоречия и поиск решения. Если мы хотим выиграть конфликт, то нам нужно перейти к системным стратегическим решениям.

Например, полководец Фон Клаузевиц говорил так: «Целью любой войны является мир на условиях, благоприятных для победившей стороны».

А Миямото Мусаси говорил: «В стратегии важно чувствовать меч врага, но не отвлекаться его незначительными движениями».

Решение конфликтных ситуаций

В теории написано множество умных и полезных слов, но как поставить навыки решения конфликтных ситуаций?

К конфликтам можно и нужно готовиться.

- Мы можем применять стратегии, используемые в боевых искусствах (например, кондор, дзюдо или айкидо), чтобы решать конфликты в обычной жизни.

- Возможно обучаться стратегии в играх, таких, как покер, шахматы, шашки, нарды и другие.

- Можно пробовать отрабатывать реальные конфликтные ситуации, тренироваться на друзьях, родственниках или коллегах.

Но я рекомендую «тренироваться на кошках», то есть на тренингах по переговорам. Причем следует не только отрабатывать один диалог, но и выстраивать стратегию разрешения конфликтной ситуации.

Реальные переговоры могут идти 30 секунд, 5 минут, несколько часов, а могут длиться месяцами. И для каждого случая переговоров нужно правильно выстраивать выигрышный сценарий.

А когда в конфликте есть явные противоречия интересов, то его можно рассматривать как большой поединок, для которого нужна большая стратагема в несколько ходов. При этом в такой стратагеме могут быть и переговоры, и переписка с одним или несколькими участниками.

В тренировочных переговорных поединках мы можем без последствий для текущей работы и взаимоотношений отрабатывать техники и методики выигрыша:

- использовать атакующие техники аргументации и влияния;

- использовать методики перехвата инициативы и справляться с натиском собеседника;

- научиться профессионально воздействовать, противодействовать, убеждать и успокаивать собеседника;

- научиться подбирать слова в ситуации стресса и доносить свои мысли и идеи.

Стратегия в переговорах поможет перенаправить реальный конфликт в поиск творческих решений, позволит вести переговоры с несколькими оппонентами одновременно и выстраивать отношения, даже если с другой стороны есть «человек-помеха».

Надеюсь, статья была вам полезна, вы сможете отличать мнимые конфликты от реальных и быстрее находить взаимопонимание с коллегами и оппонентами.

Источник: www.retail.ru

Гоп-стоп, рейдеры и тучные годы. Как компании решают конфликты

Под влиянием корпоративных конфликтов многие отечественные и не совсем отечественные предприятия успели неоднократно сменить своих хозяев. Бизнесы расцветали, разрывались на части и возрождались вновь. Менялись методы ведения конфликтов, социальный состав их участников и предельные формы допустимых действий сторон. 25 лет — достаточный срок для анализа динамики явления, сравнения и оценки отличий каждого из этапов его развития.

Этап первый: первобытно-общинный

С середины 90-х годов прошлого века сам термин «корпоративный конфликт» в России уже существовал, но в качестве деликатного именования более знакомого тогда понятия — рейдерства. В лексике зарождающегося класса корпоративных пиратов или попросту рейдеров отъем у акционеров или участников компаний их активов тогда обозначался знакомым всем глаголом «отжать». И как бы далеко это грубое «отжать» ни находилось от современного состояния корпоративных споров, от самой истории их возникновения и трансформации не отмахнуться.

Тогда основными целями «корпоративных» атак становились крупные и средние по размеру советские предприятия, прошедшие или проходящие процесс приватизации. В них участвовали бывшие члены рабочего коллектива во главе с так называемым «красным директором». В его руках оказывался основной пакет акций или долей и само управление активом. Остальные располагали пусть незначительным, но достаточным пакетом для агрессивной атаки со стороны криминальных группировок.

Простые работяги за бесценок продавали бандитам свои доли и дольки. Так открывался путь к незаконным манипуляциям и контролю над предприятием. Рядовые участники коллектива отказывались от своих пакетов в пользу рейдеров из-за мизерных или вовсе отсутствующих дивидендов. Когда корпоративные права переходили к захватчиками, в ход шли уже сфальсифицированные протоколы собраний, альтернативные реестры акционеров, фантазийные «обеспечительные меры» арбитражных и федеральных судов, открывающие ворота на предприятия новым руководителям от конкурентов или криминалитета. Далее происходил силовой захват при содействии широкоплечих «представителей по доверенности» в спортивных костюмах.

Порой акционерам удавалось противостоять захватам путем активного юридического сопротивления и широкого освещения криминальных аспектов конфликта в СМИ. Реального же содействия и защиты правоохранительных органов владельцы бизнеса почти не встречали. Напротив, именно правоохранителей наряду с криминалитетом зачастую привлекали сами захватчики — как основные силы давления на особо упорных собственников. Наскоро верстались уголовные дела, хоть как-то применимые к ситуации. О сложных экономических составах речи тогда еще не было.

Преуспев в корпоративном захвате, новоиспеченные собственники за редким исключением не задумывались над развитием бизнеса, не планировали инвестиций и не строили экономических моделей. Их основной целью было забрать предприятие, обескровить его, выжать из бизнеса все до последнего, продать ликвидные активы, а далее искать уже новую жертву.

Таким образом, «первоначальное накопление капитала» в корпоративных конфликтах было основано на манипуляциях с документами, угрозах и запугивании, противоправном использовании судов и правоохранительных органов, силовых захватах и стрельбе.

Такой период «диких» корпоративных войн длился более 10 лет и прекратился 2004 году, совпав с окончанием вошедшей в учебники 600-дневной «лесной войны» между структурами Олега Дерипаски и группой «Илим». Размах военных действий характеризует простой пример: для проведения своего альтернативного собрания акционеров «Базэл» арендует помещение в Центральном парке культуры и отдыха, а «Илим» в ответ (чтобы сорвать его проведение) арендует весь Елагин остров, закрывая на это время целый городской парк, и утверждает впоследствии, что никакого собрания акционеров на острове быть не могло.

В сферу интересов государственной политики проблема «отжима» бизнеса тогда не попадала. Наверное, были проблемы поважнее, например «дело ЮКОСа». Поэтому конфликты медленно перетекают во второй этап.

Этап второй: беспредел

Санкт-Петербург поистине можно назвать своеобразной Меккой этого периода. Именно здесь с 2004 по 2009 год зародился, расцвел и затем резко оборвался период наиболее оголтелого рейдерства.

В то время собственник магазина на Невском проспекте, отворяя дверь почтальону и расписываясь в получении заказного письма, не мог представить, что псевдопочтальон звонил в дверь с одной целью — получить образцы подписи. Специально заламинированная часть почтового реестра впоследствии снималась путем нехитрых манипуляций, а живая подпись единственного владельца нежилого помещения на самом дорогом проспекте города чудесным образом оставалась на пустом листе. И был тот лист пустым недолго.

Вскоре готовый пройти любую почерковедческую экспертизу договор о купле-продаже долей в ООО, владеющем дорогостоящим магазином, попадал в «прикормленную» налоговую инспекцию. Оттуда генеральный директор, назначенный новым собственником, в сопровождении силовой поддержки и оправлялся якобы в свой новый магазин.

Десятки самых привлекательных торговых и промышленных предприятий Петербурга в тот период через такие подделки поменяли своих хозяев. Роль почтальона в получении подписи нередко исполняли и правоохранители, но суть от этого не менялась.

Рейдерам, дефилирующим по городу с кортежами сопровождения, порой достаточно было лениво указать пальцем на любой приглянувшийся им объект, и через какие-то недели он уже переходил в их собственность при практически однозначной негативной судебной перспективе для реальных собственников.

С таким оголтелым рейдерством в Петербурге, да и по всей России было покончено исключительно волевым решением сначала губернатора Валентины Матвиенко, а затем и высших должностных лиц государства. Наиболее активные участники силовых мошеннических захватов оказались за решеткой, с государственной службы уволили их пособников, иные просто растворились в отечественной экономике, иногда сохранив за собой прихваченные активы, избрав менее рисковые формы заработка.

Завершившийся этап рейдерства запоздало ознаменовал целый пакет так называемых «медведевских антирейдерских поправок», который был уже и не к месту, и не ко времени, оставшись законодательным памятником эпохе. Как всегда, верх взяли воля и проверенные статьи Уголовного кодекса.

Этап третий: тучные годы

«Тучные годы» середины нулевых обеспечили российскому бизнесу первые относительно легальные миллионы. Росла цена на нефть, а за ней и вся экономика, возникала необходимость вкладывать заработанное. Иностранные и российские инвесторы активно присматривались к быстрорастущему рынку с целью вложить, развить и преумножить свои капиталы. IPO уже воспринималось всерьез.

Инвестиции в бизнес уже не имели единственной целью получение абсолютного мажоритарного контроля, пакеты покупались крупные, но ставку делали и на профессиональный менеджмент, о котором партнеры по бизнесу на старте договаривались полюбовно. В моду входят лондонские суды — по меркам и пониманию тех лет наивысшая мера процессуальной справедливости, позволяющая пусть небыстро, но по духу закона разрешать корпоративные разногласия.

Основной причиной корпоративных конфликтов тех лет становится расхождение во взглядах участников, как правило, на управление и стратегию расширения бизнеса. Начинаясь за столом переговоров, споры все еще развиваются по-разному. Невзирая на внешний аристократический лоск лондонской подсудности у многих отечественных участников рынка сдают нервы, и в ход возвращаются методы 90-х.

Не снискав успеха в помпезных переговорных, российский бизнес в параллель английскому правосудию ворошит и достает из пыльного сундука ржавые околоюридические инструменты былой боевой славы. Неугодных директоров выволакивают из кабинетов не просто спортсмены, а сотрудники ЧОПов, а новые топ-менеджеры садятся в их кресла, размахивая свежими выписками из ЕГРЮЛ, предприятия осаждают сотрудники МВД — утверждается новая власть. Наработавшие квалификацию аппараты БЭП и ПК подкрепляют амбиции нападающей стороны претензиями, проверками и уголовным преследованием. Буквально так и начинался, например, известный корпоративный конфликт «тучных лет» в торговой сети «Лента». Он завершился спустя несколько лет крупнейшей в России многомиллиардной сделкой в ретейл-сегменте.

Роль судов, тиражировавших бесчисленные «обеспечительные меры», в этот период существенно снижается. Уже с осторожностью выдаются исполнительные листы «о нечинении препятствий» новоявленному директорату, прежде позволявшие беспрепятственно выламывать двери любых предприятий. Одновременно растет роль юридических команд и фирм, способных грамотно выстраивать масштабные стратегии защиты как в России и в Англии, так и на островах, где в то время преимущественно и был прописан отечественный бизнес. Неся в себе налет 1990-х, споры начала 2000-х уже перетекают в длительные и относительно справедливые судебные разбирательства.

Банки, в то время уже активно кредитующие российский бизнес, как правило, дистанцируются от конфликта, занимая пассивную роль, свойственную им в те «тучные годы».

Тем самым третий этап развития корпоративных конфликтов в России характеризуется более цивилизованными подходами, где западный юридический элемент спора играет достаточно существенную роль, споры завершаются в судах, мировыми соглашениями — «по бизнесу» почти не стреляют и его стараются сохранить. Несмотря на бесконечные угрозы, мало кто из бизнесменов реально оказывается за решеткой стараниями оппонентов в корпоративном споре.

Этап четвертый: наши дни

Этот этап развития корпоративных конфликтов обусловлен внешнеполитическими факторами. После «крымских событий» на международной арене, санкций и экономических последствий российский рынок столкнулся с острым дефицитом ликвидности. В кризисной ситуации лишь единицы оказались готовы к активному развитию и расширению своего бизнеса — скорее наоборот. На этом фоне корпоративные конфликты все так же возникают вокруг споров о стратегии бизнеса, но в условиях уже очевидной нехватки денежных средств.

На рынке корпоративных конфликтов даже есть профессиональные участники, специализирующиеся на финансировании и разрешении споров — у прежде монопольно доминировавшей в этом деле А1 Михаила Фридмана появились конкуренты. В обмен на финансирование конфликта в российских или зарубежных судах они получают от обратившихся к ним лиц права на участие в компаниях.

Противоборство затягивается на годы и стоит дорого, ведь основными юрисдикциями по-прежнему остаются островные государства во главе с Великобританией. Только вот безответная любовь к английскому и иным правосудиям у отечественных бизнесменов в последнее время со всей очевидностью начинает остывать.

Как показывает практика, все чаще в последнее время российский бизнес сталкивается с явным непониманием российской ментальности и отечественных экономических реалий в лондонских судах. Срочные, актуальные вопросы — привлечение инвестиций, заемных средств, назначения директората при разногласиях — конфликтующие стороны наивно передают на решение иностранного суда. Но решения нет годами. Сроки судопроизводства островных судов приводят стороны конфликта к справедливому выводу: до финальных слушаний и решений бизнес может просто не дожить.

Еще одна проблема иностранных, в том числе и английских судебных актов заключается для российских сторон в следующем: зачастую единственным способом их применения становится место в рамке под стеклом на стене рабочего кабинета. В силу их неисполнимости. Тезис о неотвратимости английских решений (при неповоротливости и медлительности судов Великобритании и подвижности международной и российской правовых систем) обретает черты юридического мифа. Все больше российских бизнесменов склоняются к разрешению экономических споров в отечественной юрисдикции.

Дефицит ликвидности прямо сказался и на роли банков в конфликтах. В особенности с государственным участием. Если в бизнесе разгорелся конфликт, то банки в последнее время не склонны тратить время на поиск здравых экономических решений, отдавая предпочтение уголовному преследованию бенефициаров и топ-менеджмента заемщика, понуждая их погасить задолженности любыми средствами. За годы развития корпоративных конфликтов российская правоохранительная система так поднаторела в раскрытии экономических составов в части уголовного кодекса, что привлечь заемщика к уголовной ответственности по заявлению крупного государственного банка не составляет особого труда. И не потому, что при невозврате кредита он автоматически становится преступником, а потому, что преступником при определенном подходе в российском бизнесе может стать каждый.

Для новейшей истории корпоративных конфликтов в России типичны споры вокруг развития и перспектив бизнеса. Банки, применяя свои инструменты, все активнее выступают в корпоративных спорах на той или иной стороне. Уголовные дела с заключением бизнесменов под стражу прочно вошли в «обычай делового оборота» конфликтующих сторон. Силовых захватов в их спорах уже практически нет, пальбы и бандитов, прикрывающихся доверенностями и другими легитимными документами, тоже.

На их место пришли профессиональные агрессивные инвесторы-консультанты с большими деньгами и мощным административным ресурсом. Гоп-стоп 1990-х полностью уступил место гоп-стопу юридическому. Пристойность формы пока еще не изменила сути явления. Противостоять явлению может относительно небольшое количество юридических компаний, а у нас их еще пока тысячи.

Посмотрим, что ждет всех нас на новых этапах. Как говорится, продолжение следует.

- Акула капитализма. Гарольд Дженин рассказал Forbes, как разбогатеть на рейдерских захватах

- Дерись или беги. Стоит ли оставаться в России в случае давления на бизнес

- Игра по-русски: как вести себя бизнесмену, которого подставили

Источник: www.forbes.ru

Война департаментов: что делать с конфликтами на работе

Рассказываем, чем вредны конфликты на работе и как их победить.

В любой компании с увеличением персонала появляются отделы, или департаменты. Их роль в корпоративной структуре не так проста, как кажется. Они объединяют работников одного направления и одновременно создают внутренние границы, на которых часто вспыхивают конфликты. Если ваш маркетинг не ладит с продажами, а продажи конфликтуют с бухгалтерией, с этим надо что-то делать.

Не путайте конфликты со здоровой конкуренцией, просто организуйте работу так, чтобы поводов для непродуктивных конфликтов было как можно меньше. Эта статья будет полезна руководителям, которым надоели выяснения отношений вместо продуктивной работы.

Сергей Козлов

Генеральный директор компании «Мегаплан»

Источники конфликтов

Редко какой компании удается безболезненно миновать этап внутренней конкуренции. В 1996 году авторы книги «Спиральная динамика» применили к бизнесу теории американского психолога Клера Грейвза. Он утверждал, что развитие социальной группы, как и человека, проходит через несколько этапов. На третьем этапе, этапе силы, появляется ожесточённая конкуренция. Некоторые компании на нём застревают.

Например, когда компания начинает массовый наём персонала и отделы оказываются на разных этапах развития, между ними возникает недопонимание. Вместо того чтобы делать что-то полезное для бизнеса, новые и старые работники тратят все силы на выяснение отношений. Конечно же, это создаёт напряжённую атмосферу в коллективе и не даёт компании расти.

Когда качество или скорость работы отделов демонстративно сравнивают, они тоже становятся врагами друг для друга. В итоге, вместо того чтобы реализовывать проекты как одна команда, они ставят друг другу препоны: «Мол, мы свою работу уже сделали, а они все возятся». Со временем противостояние может превратиться в настоящую войну. А на войне, как известно, все средства хороши: кто-то саботирует работу коллег, кто-то утаивает информацию, а чаще просто сваливает вину. Руководитель не может разобраться, кто прав, а кто виноват.

Если конфликты мешают бизнесу расти, это нужно признать, и начать с ними борьбу. Не стоит поощрять соперничество — оно может дать быстрый эффект, но в перспективе только навредит. Решить проблему мог бы регламент, устанавливающий правила взаимодействия отделов. Хорошие регламенты дополняют ценности. Но на разработку регламентов может уйти время, которое окончательно поссорит коллектив.

Участники конфликтов

Обычно конфликты возникают либо в смежных отделах, таких как маркетинг и продажи, продажи и производство, либо с отделами, которые выполняют какую-либо вспомогательную функцию: бухгалтерия, кадры, юристы. В первом случае спор возникает из-за желания доказать, кто важнее для компании и чей вклад в доход от продаж больше. Во втором — из-за непонимания задач «бумажных» департаментов и в банальном нежелании пойти навстречу. Главная же причина заключается в том, что не налажено взаимодействие между отделами и не прописан регламент работы.

Продажники и маркетологи

Как бывает. Это уже классика. Продавцы считают, что им передают недостаточно много лидов или их качество оставляет желать лучшего, а маркетологи уверены, что это продажники не умеют доводить потенциальных клиентов до сделки.

Как должно быть. Отдел маркетинга всегда на связи с продажами, чтобы получать «живую» обратную связь и эффективнее расходовать рекламный бюджет. Оба отдела видят воронку продаж по каждому источнику, знают конверсию и совместно планируют рекламные акции.

Продажники и бухгалтерия

Как бывает. Продажа — это закрытая сделка: счёт выставлен, оплата получена, услуги оказаны. Так видит её продавец. Для бухгалтера продажа — это обмен закрывающими документам и их отражение в бухгалтерской отчётности. Поэтому продажники чаще всего игнорируют запросы из бухгалтерии.

В итоге клиенты затягивают с документами, а бухгалтер не может их провести.

Как должно быть. Продавцы работают вместе с бухгалтерией и не получают бонус за продажу, пока не передадут туда все необходимые документы. Они понимают, почему для компании важно получить в срок правильно оформленные документы. Они могут самостоятельно сформировать счёт-фактуру и акт выполненных работ, не отвлекая бухгалтера от более важных дел.

Продажники и производство

Как бывает. Продажники гонятся за продажами, а производство не поспевает. В итоге деньги на рекламу и привлечение тратятся впустую. Другая ситуация: производство налажено, выпуск продукции идёт по плану, а продажи буксуют. Из-за того, что производственный план и план по продажам не согласованы, производство либо простаивает, либо вынуждено работать в авральном режиме.

Как должно быть. Продавцы выступают в качестве внутренних покупателей. Они планируют продажи, основываясь на статистических данных прошлых периодов, и передают запрос в производственный отдел. Отделы обмениваются промежуточными итогами по выполнению планов и заблаговременно корректируют цифры.

Курсы Нетологии

Soft Skills

Узнать больше

- Soft skills — это надпрофессиональные навыки, которые помогают любым специалистам в любой отрасли быть востребованными

- Сможете прокачать навыки, чтобы быстро решать задачи, убедительно аргументировать свою позицию, грамотно выстраивать коммуникацию — без лишних эмоций и стресса ?

CRM в помощь

Конфликты исключают взаимовыручку. В компании каждый отдел отвечает за своё направление работы, и сотрудничество должно быть на первом месте. Это значит, что руководителю нужно найти способ объединить их в работе на общую цель. На этот случай пока не придумано ничего лучше CRM-системы. Например, наш Мегаплан автоматизирует рабочие процессы, создавая условия для оперативного и результативного взаимодействия отделов за счёт:

- работы с единой клиентской базой;

- прозрачного механизма ведения проектов;

- интеграции с другими сервисами, например, 1С: Бухгалтерией, телефонией, почтовыми клиентами, email-рассылками.

Многие процессы в CRM-системе предустановлены, поэтому она может дать компании готовые схемы работы и инструменты контроля за их соблюдением. Если у бизнеса нетипичные бизнес-процессы, их можно настроить под себя. Например, очередь согласования документа или условия перехода сделки с этапа на этап по воронке продаж. В результате работники получают все необходимые инструменты и понятные правила работы, а руководители — гарантию от нештатных ситуаций и возможность в любой момент объективно оценить работу каждого отдела.

Пожар без жертв

От конкуренции и конфликтов на работе не застрахована ни одна компания: будь это небольшой семейный бизнес или крупная международная корпорация. Вопрос в том, как на это реагирует руководство: подбрасывает ли дров в огонь ненависти или, наоборот, стремится его потушить, направив высвобождаемую энергию в конструктивное русло. Мы в «Мегаплане» — за второй вариант. Вот приёмы, которые используем.

Устанавливаем правила игры. Условия и принципы взаимодействия отделов понятны всем: прописаны бизнес-процессы и определены критерии оценки эффективности.

Приглашаем судью со стороны. В качестве аудиторов добавляем в задачи сотрудников отделов, которые напрямую не заинтересованы в результатах проекта. Они более непредвзято оценивают работу каждого участника.

Держим конкуренцию под контролем. Если конкуренция мешает работе и участники конфликта не могут договориться сами, иногда нужно жесткое слово руководителя. Что делать, приходится вмешиваться!

Не поощряем жалобы на коллег. Работники должны знать, что за гадости друг другу последует наказание, и понимать, что никто не придёт к победе, подставляя коллег.

Устанавливаем достижимые результаты. Каждый отдел, как и каждый сотрудник, работает в своём ритме. Нужно поощрять не тех, кто «бежит» быстрее других, а тех, кто каждый день улучшает собственный же результат.

Выполняем задачи в CRM-системе. Мы работаем над проектами и общаемся отделами в своей же системе. Если где-то что-то пошло не так, это сразу заметно руководителям всех уровней. Более того, им видно, кто виноват, и понятно, что предпринять для исправления ситуации.

Читать также

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.

Сергей Козлов

Генеральный директор компании «Мегаплан»

Источник: netology.ru