Ежегодно американский журнал «Datamation» публикует по итогам деятельности список 100 ведущих компьютерных фирм. Доступность статистических данных для широкого круга пользователей объясняется несколькими причинами. Во-первых, желанием попасть в число ведущих производителей, что обеспечивает повышение престижа и репутации фирмы.

Ведущие производители Вт, несмотря на наличие коммерческой тайны, заинтересованы в распространении соответствующей информации о своей деятельности среди специалистов и пользователей, поскольку подобные публикации служат отличной рекламой. Во-вторых, большинство производителей предлагают на рынке ценных бумаг собственные акции, и соответственно акционеры должны знать о состоянии дел в конкретной фирме.

В качестве основного показателя деятельности используется доход от продаж, в том числе по следующим направлениям: универсальные ЭВМ; ЭВМ среднего класса; персональные компьютеры; рабочие станции; программное обеспечение; периферийное оборудование; передача данных; обслуживание; поддержка и другие доходы. Рост выпуска средств вычислительной техники, периферийного оборудования и программного обеспечения напрямую связывается с расходами на программы научно- исследовательской и технологической деятельности (НИТД), имеющие долгосрочное и перспективное направление.

Идеальный бизнес-план для соцконтракта. Критерии оценки бизнес-плана экспертной комиссией.

Анализ данных деятельности ведущих фирм свидетельствует о высоких затратах: от 13,2 до 32,2% от дохода, что видно из табл. 1. Таблица 1 Ведущие фирмы, имеющие наибольший удельный вес расходов на НИТД |Фирма |Расходы на НИТД | | |% от дохода |млн. долл. | |NTT |32.2 |724.8 | |TRW |24.7 |1811.5 | |Cray |18.3 |143.3 | |Lotus |17.0 |94.3 | |NEC |15.7 |3681.9 | |Mentor |15.1 |64.5 | |Microsoft |15.0 |143.1 | |Unisys |14.3 |1445.0 | |Computer Associates |13.6 |176.0 | |Data General |13.2 |171.6 | Анализ данных, приведенных в табл.

1, позволяет сделать вывод о том, что наибольший удельный вес расходов на НИТД отмечается у фирм, занятых разработкой и производством компьютерной и периферийной техники. Для сопоставления доходов фирмы, численности работающих и расходов на НИТД в расчете на одного работающего рассмотрим данные табл.

2. Таблица 2 |Соотношение доходов, численности работающих и расходов на НИТД |Фирма |Доход, |Численност|Расходы на НИТД | | |млн. долл.|ь | | | | |работающих| | | | |, чел. | | | | | |всего, |% от |на одного | | | | |млн. долл.|объема |работающег| | | | | |продаж |о, | | | | | | |млн.долл. | |IBM |60805,0 |383220 |6827,0 |10,9 |0,1781 | |DEC |12936,7 |125900 |1580,7 |12,2 |0,1255 | |NEC |11480,4 |116890 |3681,9 |15,7 |0,3149 | |Fujitsu |11378,9 |50600 |1856,9 |10,3 |0,3669 | |Unisys |9390,0 |82300 |1445,0 |14,3 |0,1755 | |Hitachi |8719,0 |290000 |2915,8 |5,9 |0,1005 | |Hewlett-Pa|7800,0 |95000 |1273,0 |10,7 |0,1340 | |ckard | | | | | | |Groupe |6465,4 |47332 |580,2 |9,0 |0,1225 | |Bull | | | | | | |Siemens |6010,6 |365000 |3656,9 |11,2 |0,1001 | |Olivetti |5573,3 |56937 |348,5 |5,3 |0,0612 | |Apple |5372,3 |14517 |416,4 |7,8 |0,0286 | |NCR |5319,0 |56000 |446,0 |7,5 |0,0079 | |Toshiba |4595,1 |142000 |1667,0 |5,8 |0,1173 | |Canon |3783,3 |41000 |638,8 |6,5 |0,1555 | |Matsushita|3663,7 |193088 |2377,6 |5,8 |0,1231 | |Compaq |2876,1 |95000 |132,5 |4,6 |0,0139 | Используется также такой показатель, как распределение доходов от продажи различных классов вычислительной техники, периферийных устройств, программного обеспечения и т.п., причем в настоящее время преобладает периферийное оборудование (табл. 3).

Кибербезопасность. Есть ли бизнес в сфере информационная безопасность? СЕО Hideez || Бизнес в IT

Таблица 3 Распределение доходов от различных видов деятельности, связанной с ВТ |Вид деятельности |Доход от продажи, |Удельный вес, % | | |млрд. долл. | | |Продажа | | | | периферийного |56 |21,9 | |оборудования | | | | персональных |37,4 |14,6 | |компьютеров | | | | ЭВМ среднего |26.2 |11.0 | |класса | | | | программного |24.6 |9.6 | |обеспечения | | | | универсальных ЭВМ |23 |9.0 | | рабочих станций |6.8 |2.7 | |Сопровождение |29.3 |11.5 | |Обслуживание |22.5 |8.8 | |Передача данных |19.1 |7.5 | |Другая деятельность |9 |3.4 | Широкое распространение получили данные, характеризующие объемы производства и продажи, удельный вес на рынке соответствующих средств вычислительной техники, программного обеспечения и т.п., которые приведены в табл. 4. Таблица 4 Доходы ведущих производителей вычислительной техники в 1988- 1989 гг. |Фирма |Доход, млрд. долл. |Торговая | | | |доля, % | | |1989 |1988 |% изменений | | |П е р с о н а л ь н ы е к о м п ь ю т е р ы | |IBM |8.343 |7,150 |16,7 |22.3 | |Apple |3.574 |2,950 |21,2 |9.6 | |NEC |3.116 |2,492 |25,0 |8.3 | |Compaq |2.876 |2,065 |39,2 |7.7 | |Groupe Bull |1.681 |0.318 |428.6 |4.5 | |Olivetti |1.523 |1,427 |6.7 |4.1 | |Toshiba |1.340 |1,083 |23.8 |3.6 | |Tandy |1.300 |1,232 |7.9 |3.6 | |Unisys |1.330 |1,050 |23,8 |3.5 | |Р а б о ч и е с т а н ц и и | |Sun |1,443 |1,096 |31,7 |21.3 | |DEC |1,195 |0.700 |70,7 |17.6 | |Hewlett-Pack|0,825 |0.438 |88,4 |12.2 | |ard |0,800 |- |- |11.8 | |Matsushita |0,591 |0,552 |7,1 |8.7 | |IBM | | | | | |Э В М с р е д н е г о к л а с с а | |IBM |6.753 |4,400 |53,5 |29.4 | |DEC |2.670 |2,981 |-10.4 |11.6 | |NEC |1,471 |1,447 |1.6 |6.4 | |Fujltsu |1.304 |1,225 |6.5 |5.7 | |Unisys |1,222 |1,080 |3.9 |4.9 | |Э В М у н и в е р с а л ь н о г о н а з н а ч е н и я | |IBM |12,509 |12,138 |3.0 |44.4 | |Fujitsu |3,261 |3,248 |0.4 |11.6 | |Hitachi |3,116 |2,897 |7.6 |11.1 | |NEC |2,392 |2,394 |-0.1 |8.5 | |Arndahl |1,470 |1,225 |20,0 |5.2 | |П р о г р а м м н о е о б е c п е ч е н и е | |IBM |8,424 |7,927 |6,3 |34.3 | |Fujltsu |1.449 |1.456 |-0.5 |5.9 | |CA |1,290 |0.705 |82,9 |5.2 | |NEC |1,065 |1,085 |-1.8 |4.3 | |Unisys |0,875 |0,875 |0.0 |3.6 | |Об с л уж и в а н и е | |EDS |2.477 |1.907 |29,9 |11,0 | |ADP |1,689 |1,617 |4,5 |7,5 | |TRW |1,565 |1,533 |2.1 |7.0 | |CSC |1,442 |1,253 |15,1 |6.4 | |DEC |1,386 |1,100 |26.1 |6.2 | Важным показателем является финансирование научно-исследовательской и технологической деятельности, поскольку наметились определенные тенденции в финансировании.

Прогресс науки и технологий принято считать жизненно важным фактором и катализатором экономического и социального развития. В данном направлении в развитых странах разработаны индикаторы, с помощью которых выполняется комплексная оценка НИТД и ее влияние на уровень развития национальной экономики.

После того как данные индикаторы стали одинаковыми, появилась возможность проведения международного сравнительного анализа. В его основе лежит показатель внутренних расходов на НИТД (ВР НИТД), который включает все расходы, предназначенные для финансирования деятельности на национальной территории различными национальными и «ноет- рапными экономическими звеньями.

Исключаются все расходы, вложенные за границей и финансируемые национальными звеньями. Так, в 1989 г. ВР НИТД в США достигли 144,86 млрд. долл., в Японии — 51,09, в ФРГ — 26,9, во Франции — 19,10 и в Великобритании — 16,18 млрд. долл. Для получения полной картины вложений финансовых средств НИТД в конкретной стране необходимо ВР НИТД соотнести с валовым национальным продуктом (ВНП).

Это соотношение подтверждает, что в экономически развитых странах наблюдается тенденция относительного снижения доли расходов на НИТД. Так, в США ВР НИТД составляли 2,92% от ВНП в 1986 г., 2,90% — в 1987 г., 2,86% — в 1988 г. и 2,80% — в 1989 г. Стабильность данного показателя отмечается во Франции (1983 г. — 2,11%, 1987 г. — 2,29, 1989 г. — 2,33 %) и ФРГ (1983 г. — 2,51%, 1988 г. — 2,85%).

Наибольшее положительное соотношение отмечается в Японии (1983 г. — 2,56%, 1985 г. — 2,81, 1987 г. — 2,85, 19881- 2,92%). Наиболее высокий показатель в 1988г. отмечался в Швейцарии — 2,95%. С другой стороны, определенный интерес представляет использование выделенных средств на НИТД. Так, в сравнении с другими странами США, Франция и Великобритания расходуют большую долю выделенных средств на военные НИТД.

И если исключить средства на военные НИТД, то только пять стран превысят границу 2% (Швеция — 2,7%, Япония — 2,6, ФРГ — 2,6, Швейцария — 2,5, Голландия — 2,1%), в то время как США — 1,9%, а Франция и Великобритания — только 1,8% от ВНП. В начале 70-х годов в большинстве стран наблюдался постепенный рост расходов на промышленные НИТД, тогда как в конце 80-х годов в среднем в рамках предприятий было сконцентрировано 68% отпущенных средств на НИТД (32% расходовались на НИТД в университетах, государственных институтах и организациях).

Данная ориентация особенно сильна в Японии и США — более 70%, во Франции — только 59,9%. Отмечается интересная тенденция активной роли промышленных предприятий в замещении государственного финансирования НИТД. В конце 80-х годов частный промышленный сектор финансировал 52%) объема выполненных НИТД, в то время как правительство только 48%).

При этом в Японии предприятия финансируют 68,9% объема, в ФРГ — 61,8%, США — 47,9, Великобритании — 46,1 и во Франции — 41,4%. Учесть влияние НИТД на национальную экономику — достаточно сложная задача. Для этого используется несколько показателей, в том числе таких, как баланс технологических связей (БТС) и баланс в торговле высокотехнологической продукции (БТВП).

БТС покрывает все транзакции по обмену технологическими знаниями и услугами (патенты, лицензии, подготовка квалифицированных кадров, техническая помощь, программное обеспечение, экспертный анализ и т.д.). Единственной страной, имеющей положительный БТС, является США: 2,61, у остальных ведущих стран отрицательное соотношение: -0,85 — Япония, -0,85 — ФРГ, -0,80 — Франция.

Если рассматривать показатель БТВП, то Япония является неоспоримым лидером. В 1987 г. этот показатель составил 5,15 (в 1980 г. — только 1,25). Отмечается обратная тенденция у США (1989 г. — 0,86 и 1987 г. — 1,65), Великобритании (0,93 против 1,15 соответственно) и Франции (0,96 против 1,03 соответственно).

Для оценки положения предприятия на рынке необходимы всесторонний анализ его деятельности и определение перспектив. В основе оценки лежат: величина капитала и имущества; структура капитала и имущества; собственный капитал (чистые собственные средства); изменение собственного капитала в течение определенного периода.

На базе анализа финансовых документов рассчитывается огромное количество показателей, характеризующих экономическое состояние и устойчивость на рынке. Среди них важное место принадлежит тем, с помощь которых представляется возможным определить способность погашения долгов по мере поступления сроков платежей; насколько способны быстро превратиться в деньги (ликвиды) задолженность других партнеров и материальные запасы; достаточен ли объем продаж по отношению к оборотному и основному капиталу (фондам); устойчиво ли общее финансовое положение.

В состав основного капитала включаются три элемента: реальный основной капитал, инвестиции и неосязаемые активы. К реальному основному капиталу относятся здания, машины, оборудование и т.п. Инвестиции — средства, отвлеченные из предприятий на длительный срок и вложенные в другие предприятия.

Неосязаемые активы — это активы, не имеющие физической, натуральной формы, но наделенные «неосязаемой ценностью» и в силу этого приносящие дополнительный доход. Сюда включаются торговые марки, секреты производства, патенты, авторские права, организация управления и др.

Стоимость неосязаемых активов может материализоваться в такой, например, момент, как продажа предприятия, когда владельцам уплачивается сумма, превышающая балансовую стоимость всего имущества. Данная разница и составляет «цену» предприятия. Но она списывается либо фигурирует в балансе чисто символически в виде денежной единицы.

Для характеристики относительных показателей используются коэффициенты трех основных групп: показатели финансового положения фирмы, ее коммерческой активности и рентабельности. Для определения финансового положения фирмы используется несколько коэффициентов в зависимости от того, что представляет наибольший интерес.

Так, для выяснения состояния текущих расчетов фирмы определяют отношение оборотных средств к краткосрочной задолженности (коэффициент покрытия). Отношение заемного капитала фирмы к собственному капиталу является весьма показательной величиной, поскольку в последнее время усиливается значение внешних источников финансирования, а общая сумма обязательств не должна превышать сумму собственного капитала.

Используют также коэффициент собственности, который характеризует степень зависимости фирмы от заемных средств. Кроме того, применяют отношения текущих обязательств к собственному капиталу и реального основного капитала к собственному капиталу.

Среди показателей коммерческой активности используют: отношение суммы продаж к сумме активов, к реальному основному капиталу, коэффициент оборачиваемости и др. В группу коэффициентов рентабельности включают коэффициенты чистой прибыли, валовой прибыли и отношение чистой прибыли к сумме активов.

Дадим краткий обзор подходов, на которых основаны методы построения критериев и некоторые их свойства, что позволит определить роль и место критериев в общей проблеме оценки эффективности. Интересный по теоретическому содержанию критерий — коэффициент потерь информации — анализируется в рамках трех характерных составляющих процесса информатизации: информационная перегрузка, существенные изменения в области передачи данных и информационный взрыв.

Обилие информации, которая становится доступной в результате применения средств вычислительной техники и передачи данных, очень часто приводит к ситуации, когда пользователь испытывает сильнейшие перегрузки. Именно они определяют во многом степень потребления информации пользователем.

В качестве идеальной может рассматриваться ситуация, при которой соблюдается равновесие между производством информации (IG) и ее потреблением (IU): (IG = IU). В действительности объем производства всегда превосходит потребление (lG > IU), или объем потребляемой (используемой) информации равен созданной минус информационной потери (W): IU = IG — W. Объем информационных потерь зависит от множества факторов, в том числе от объема созданной информации, информационных перегрузок (I0) и других переменных (V), что можно представить в виде следующей функции: W = f(IG, IO, Vr).

C социальной точки зрения информационные перегрузки зависят от ограниченных возможностей человека при обработке и восприятии информации, а также от социальных ограничений в использовании информации: от уровня образования, грамотности вообще и компьютерной в частности, степени доступности средств обработки и передачи информации, организации доступности средств массовой информации, коммуникационной политики и др. Обосновывая гипотезу о том, что процесс информатизации общества напрямую связан с ростом информационных потерь, для их расчета предложена следующая формула: Wr= 1 — IU/IG, где Wr — коэффициент потерь.

На основе анализа процессов информатизации общества выдвигаются и обосновываются следующие гипотезы: качество создаваемой информации (Q) имеет тенденцию к более медленному увеличению, чем ее количество, ((Q/(t(((IG/(t); чем больше создается информации, тем выше уровень информационных потерь, (IG ( Wr; чем ниже качество информации, тем выше уровень информационных потерь, (Q ( Wr; Существует методология измерения степени удовлетворенности пользователей. Она объединяет оценки по следующим взаимосвязанным критериям: качеству, т.е. по уровню удовлетворения информационных потребностей пользователя; выгодам, т.е. по повышению экономической эффективности в целом; затратам, т.е. по вложению в развитие ИКТ.

Степень удовлетворенности пользователя может быть оценена с помощью таких показателей, как типы услуг, которые предоставляются, функциональные задачи, решаемые персоналом, и др. При этом нормализованное значение степени удовлетворенности будет находиться в интервале [-1; +1] и интерпретируется с помощью шкалы для анализа результатов (табл. 5).

Таблица 5 Шкала для анализа результатов |Нормализованное значение степени |Интерпретация значения | |удовлетворенности | | |пользователя | | |+ 1,00 |Максимально удовлетворительно | |+ 0,67 |Вполне удовлетворительно | |+ 0,33 |Ниже удовлетворительного значения| |0.0 | | |- 0,33 |Не может быть оценено | |- 0,67 |Ниже неудовлетворительного | |- 1,00 |значения | | |Весьма неудовлетворительно | | |Максимально неудовлетворительно | Другим важным критерием является рыночный (биржевой) курс акций. К сожалению, данный подход в России пока не может быть использован в силу того, что негосударственные организационно-правовые формы информационного обслуживания не стали акционерными обществами открытого типа и не предлагают пользователям свои акции на рынке ценных бумаг.

В среде коммерческих предприятий, связанных с информационными технологиями, преобладают акционерные формы закрытого типа, к которым данный критерий имеет косвенное отношение. Но вместе с тем необходимость рассмотрения данного подхода вполне очевидна.

Для оценки и прогнозирования количественных отношений используются: отношение текущей рыночной стоимости к годовому доходу (Р/Е — Price/Earning), соотношение между рыночной (биржевой) стоимостью компании и ее балансовой стоимостью (МB — market to book). Первая величина является непостоянной, и для ее расчета используется величина роста доходов на акцию, которая зависит от многих факторов, в том числе: от колебаний валютного курса, оказывающих самое непосредственное влияние на стоимость приобретения вычислительной техники и программного обеспечения и требующих специального исследования; от существующих законодательных ограничений; системы налогообложения; таможенных пошлин и т.д.

Балансовая стоимость является величиной, стабильной по сравнению с доходами и их ростом. В свою очередь, соотношение между рыночной (биржевой) стоимостью акции и ее балансовой стоимостью характеризуется двумя специфическими критериями деятельности фирм: ростом основного капитала и доходом на акцию (ROE — return on equity). Показатели финансовой деятельности служат основой данного соотношения, которое дополняется еще одним показателем деятельности — ростом акционерного капитала, который используется для биржевых прогнозов относительно будущего положения. Для акционеров в области информационных услуг американского рынка эти высокие премиальные надбавки обусловлены следующими факторами: более стабильными доходами акционеров (исключение составляет появившийся недавно сегмент, связанный с разработкой пакетов программного обеспечения); стоимостным ценообразованием, используемым большинством поставщиков информационных услуг, которое в основном базируется на создаваемой за счет информационного продукта (а не средств информационной технологии) добавочной стоимости; 4. относительной независимостью от технологически обусловленной непродолжительности жизненных циклов продукции, что также связано с тем, что добавленная стоимость в основном создается за счет информационного продукта; 5. ограниченной (если таковая вообще существует) конкуренцией в получении и создании информационного продукта, а также в ряде случаев наличием практически непреодолимых барьеров для диверсификации других фирм в этой области деятельности; незначительной конкуренцией или полным ее отсутствием со стороны зарубежных фирм; 7. существенными потенциальными возможностями, обеспечивающими очень высокий уровень ROE в большинстве сегментов рынка информационных услуг (даже в тех случаях, когда конкретная фирма определенной сферы услуг в данный момент времени не имеет таких значений ROE).

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Эффективность работы информационной системы выражается при помощи набора числовых характеристик, называемых критериями эффективности. Каждый критерий количественно определяет степень соответствия между результатами проектирования или функционирования ЭИС и поставленными перед ней целями. Величина, выбранная в качестве критерия, должна удовлетворятьряду требований.

Она должна прямо зависеть от процесса проектирования (функционирования) системы, давать наглядное представление об одной из целей системы и допускать приближенную оценку по экспериментальным данным. ЭИС обычно оценивается по комплексу критериев.

Оценке подлежат: · система в целом; · отдельные составляющие этапа проектирования системы, Как правило, функционирование ЭИС направлено на успешную реализацию нескольких целей, наиболее типичные: 1. Повышение эффективности управления объектом: -максимальная полнота информации для обеспечения принимаемых решений; — предоставление информации с максимально возможной скоростью; -.максимальное удобство взаимодействия информационной системы с потребителями. 2. Эффективное использование ресурсов ЭИС: -сокращение расходов на создание, эксплуатацию и развитие ЭИС; -максимальное извлечение выходной информации из имеющегося объема данных; -сокращение избыточности в базе данных.

Критериями для названных целей будут: -отношение объема информации в базе данных к объему информации на объекте управления; -время обработки информации в ЭИС. -время, которое потребители расходуют на запрос необходимой информации и ее использование в управлении; — сумма капитальных вложений и текущих затрат на создание, эксплуатацию и развитие ЭИС; -отношение объемов входной и выходной информации; -доля избыточной информации в общем объеме данных. Одновременное достижение указанных целей практически неосуществимо. С функциональной точки зрения можно выделить такие классы ЭИС, как — системы обработки данных (СОД), — автоматизированные системы управления (АСУ), — информационно-поисковые системы (ИПС). Персональные критерии оценки:· профессионализм, · опыт работы на рынке,· квалификация сотрудников, · ответственность за результат; · деловая репутация; · динамика развития; · комплексное решение; · цена/качество предоставляемых услуг;· решения для малого бизнеса; · использование современных бизнес — технологий;· сервис обслуживания;· информационная открытость; · социальная эффективность.

Ежегодно американский журнал «Datamation» публикует по итогам деятельности список 100 ведущих компьютерных фирм. Доступность статистических данных для широкого круга пользователей объясняется несколькими причинами. Во-первых, желанием попасть в число ведущих производителей, что обеспечивает повышение престижа и репутации фирмы.

Ведущие производители, несмотря на наличие коммерческой тайны, заинтересованы в распространении соответствующей информации о своей деятельности среди специалистов и пользователей, поскольку подобные публикации служат отличной рекламой. Во-вторых, большинство производителей предлагают на рынке ценных бумаг собственные акции, и соответственно акционеры должны знать о состоянии дел в конкретной фирме. В качестве основного показателя деятельности используется доход от продаж, в том числе по следующим направлениям: универсальные ЭВМ; ЭВМ среднего класса; персональные компьютеры; рабочие станции; программное обеспечение; периферийное оборудование; передача данных; обслуживание; поддержка и другие доходы.

Рост выпуска средств вычислительной техники, периферийного оборудования и программного обеспечения напрямую связывается с расходами на программы научно- исследовательской и технологической деятельности (НИТД), имеющие долгосрочное и перспективное направление.

Анализ данных деятельности ведущих фирм свидетельствует о высоких затратах: от 13,2 до 32,2% от дохода, что видно из табл. 1.

Источник: 5rik.ru

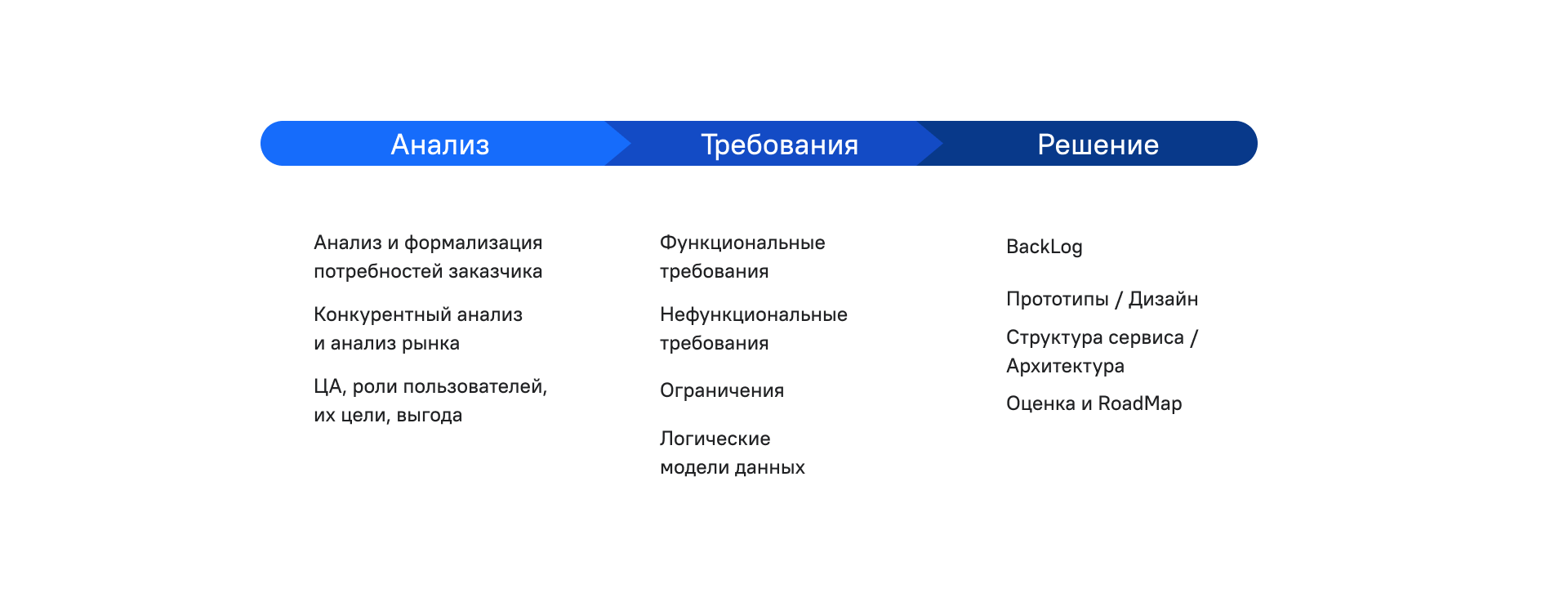

Как сделать предварительную оценку ИТ-проекта эффективной

Эксперты ИТ-компании SimbirSoft накопили большой опыт предварительной оценки проектов и рассказывают об этом в статье, подготовленной для TAdviser.

В начале работы над ИТ-проектом, как правило, проводят оценку. Её отсутствие или неточность может сформировать неправильные ожидания по срокам и бюджету проекта.

В итоге может случиться так, что деньги, которые планировали направить на проект, закончились раньше срока или презентация продукта прошла, а одна из критически важных фич не до конца готова. Это может произойти по разным причинам, в частности, если состав команды разработки подобран неоптимально. Например, кому-то из специалистов не хватает экспертизы в выбранном стеке или не учтены все задачи, которые потребуется решить на проекте. Как правило, это становится следствием некорректной или недостаточной оценки.

За более чем 20 лет разработки ИТ-систем разной сложности мы в SimbirSoft накопили большой опыт предварительной оценки проектов. В среднем за год специалисты нашей компании анализируют по 400 идей клиентов, даже при отсутствии подробного технического задания или иной документации. Расскажем, как выстроенные в компании процессы позволяют проводить предварительную оценку ИТ-проекта быстро, точно и прозрачно.

Актуальные методы оценки ИТ-проекта

Выбор метода оценки будет зависеть от того, нужно ли реально оценить трудозатраты по проекту или просто определить потенциал клиента и соотнести с предполагаемыми затратами.

Если достаточно просто оценить потенциал, можно использовать метод аналогии и привести данные по похожим проектам. Очевидно, что для этого компании нужно иметь накопленную базу. Такой метод мы иногда используем, когда заказчику для каких-то целей нужна быстрая оценка. Как правило, она занимает от одного до трех часов.

Для более детальной оценки трудозатрат в большинстве ИТ-проектов подходит метод по фичам. Мы чаще всего используем именно его. При таком способе проект декомпозируется, разбивается на фичи. Затем они описываются и оцениваются отдельно пресейлом каждого направления. Это позволяет увидеть, сколько времени на конкретную фичу потратит аналитик, дизайнер, фронт, бэк, QA и т.д.

Далее вся информация сводится в единый список.

По нашему мнению, такой подход позволяет учесть все необходимые работы и подобрать оптимальный состав команды специалистов. Сроки выполнения предварительной оценки методом по фичам зависят от особенностей проекта: для стандартного приложения – до 8 часов при условии одновременного проведения оценки всеми экспертами сразу. Но в этом процессе могут участвовать специалисты нескольких направлений, поэтому в среднем предварительная оценка занимает 3-5 дней.

Есть два общепринятых варианта подсчета трудозатрат:

1. диапазонный метод (от X до Y часов), когда оценщик на основании своего опыта дает пессимистические и оптимистические данные по трудозатратам на фичу,

2. метод PERT – расчет выполняется по трем точкам:

где to – оптимистическое время – минимально возможная длительность выполнения задачи,

tp – пессимистическое время – максимально возможная длительность выполнения задачи,

tm – наиболее вероятное время – наиболее вероятная длительность выполнения задачи,

te – ожидаемое время – оценка длительности выполнения задачи на основе оценок оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного времени.

Опираясь на наш проектный опыт, мы в SimbirSoft экспериментальным путем вывели формулу, которая позволяет проводить предварительную оценку ИТ-проекта без привлечения дополнительных экспертов. Этот алгоритм встроен в платформу Estimate. Но об этом чуть позже.

Как проходит предварительная оценка

Отправляя заявку в ИТ-компанию, заказчик обычно преследует одну из целей:

1. Просит оценить проект «под ключ». У него может быть определен объем задач и разработано техническое задание (ТЗ) или только объем задач без ТЗ.

2. Хочет узнать, что можно сделать в рамках определенного бюджета или в конкретные сроки.

Рассмотрим, как проходит процесс предварительной оценки ИТ-проекта. Расскажем на примере нашей компании.

Этап № 1 – обсуждение проекта и потребностей клиента

Чтобы выяснить все детали по проекту, специалист компании (обычно сотрудник отдела продаж) организует созвон с клиентом. Один из способов получить необходимые для предварительной оценки данные – вместе с клиентом заполнить бриф и ответить на ключевые вопросы о будущем ИТ-продукте. Основными из них мы поделимся в чек-листе в конце статьи. Но обычно беседа с клиентом проходит в свободной форме. Это позволяет выявить действительно важные для него и его бизнеса аспекты.

После этого разговора мы понимаем, достаточно ли клиенту дать оценку «по аналогии» или нужна более детальная оценка по фичам, и есть ли у нас вся необходимая информация для проведения предварительной оценки.

На этом этапе формируются ответы на ключевые вопросы:

- Границы разработки – какие этапы работы нам нужно оценить (и в перспективе выполнить), а какие клиент берет на себя?

- Какие направления разработки стоит подключить к оценке?

- Какой стек будет предпочтителен?

- Что еще нужно заложить в оценку? Например, клиент решает, что дизайн будет разрабатывать сам. Значит, в оценку нужно включить время на приемку дизайна заказчика – проверить, соответствует ли дизайн функционалу системы.

Логично, что для корректной оценки требуется детальное описание реализации. Однако иногда мы проводим оценку и без технического задания. В этом случае аналитики, используя полученную в ходе обсуждения с клиентом информацию и свой практический опыт, составляют видение проекта, а именно – техническую концепцию с разбивкой по фичам для оценки.

Бывают случаи, когда у клиента есть просто идея, и данных для формирования технической концепции недостаточно. В таких ситуациях мы предлагаем заказчику начать проект с мини-аналитики, т.е. провести «дискавери-фазу».

Этап № 2 – presale

Далее к работе подключаются пресейлы направлений – специалисты, которые будут делать оценку ИТ-проекта по своей части. Модератор создает чат, куда подключаются все необходимые эксперты. В крупных компаниях этот подход позволяет специалистам провести оценку в удобное время, но в рамках четко установленных сроков. Поскольку все пресейлы – высококвалифицированные специалисты, и они постоянно задействованы на коммерческих проектах.

В чате оценки мы ведем всю переписку и обсуждение оценки, фиксируем договоренности и допущения, варианты реализации. Там же обмениваемся мнениями по поводу выбора стека, преимуществ и недостатков того или иного способа реализации, возможности применения готовых фреймворков и коробочных решений, необходимости проведения тех или иных работ.

- Например, если мы видим, что на конкретном проекте важен UX, добавляем работы по исследованию юзабилити, проверке гипотез на фокус-группах и т.п. А если есть требования к производительности, принимаем решение о необходимости выполнения нагрузочного тестирования.

Все сведения по оценке, ее статус и результаты храним в таск-трекере. Модератор вносит туда ключевую информацию, в том числе готовое коммерческое предложение, которое в итоге отправляем клиенту. В нашей компании есть строгие регламенты и требования к проведению оценок.

- Например: оценка разработки одной фичи не должна превышать 8 (в крайнем случае — 16) часов, а диапазон разброса минимальных и максимальных значений не должен превышать 40%. В ином случае возможен высокий уровень неопределенности в реализации фичи, что может привести к увеличению рисков проекта. Также есть обязательное требование, чтобы оценщик зафиксировал в комментариях, как он видит реализацию задачи за указанное время.

После того, как все оценщики завершили свою часть работы, проводим проверку оценки. Далее готовим описание и на основе сметы – примерный состав будущей команды ИТ-проекта, сроки реализации или roadmap. Для достижения качественных результатов мы подбираем слаженную команду с экспертизой в конкретной отрасли и опытом совместного решения задач.

Чтобы ускорить процесс оценки и сделать его более точным и прозрачным, мы в SimbirSoft используем свои наработки. И поскольку в работе стараемся выделять как можно более конкретные задачи, это позволяет анализировать «предстоящий фронт работ» точнее.

Платформа Estimate, о которой мы упоминали в начале, – это облачный аналог разработанного нами алгоритма предварительной оценки ИТ-проекта. Сервис дает возможность пользователям оценить трудозатраты на любые виды работ по проекту. С помощью встроенных в него шаблонов можно автоматизировать оценку и ускорить срок ее проведения. Причем им можно воспользоваться как бесплатно, так и приобрести расширенную корпоративную версию.

Этап № 3 – подготовка коммерческого предложения

По итогам проведенной оценки готовим коммерческое предложение и направляем клиенту. При необходимости модератор вместе с группой оценщиков проводит защиту оценки и презентацию коммерческого предложения клиенту и его потенциальным инвесторам. Ранее (до пандемии) мы выезжали в офис клиента, чтобы сделать этот процесс эффективнее и узнать друг друга перед возможным стартом проекта, сейчас делаем это в режиме онлайн.

Бывают кейсы, когда после ознакомления с оценкой клиент вносит корректировки: или изменились требования, или надо выделить MVP, уложиться в рамки изменившегося бюджета или сроки. В данном случае мы запускаем переоценку по изменившимся вводным данным той же самой командой. После согласования переходим к обсуждению договора и условий сотрудничества.

Перед стартом работ подобранная на проект команда вместе с клиентом еще раз проверяет оценку фич. К этому времени ситуация может измениться: необходимость в одних фунциональностях отпасть, для других выясниться подробности или возникнуть совершенно новые фичи, поскольку бизнес не стоит на месте.

- По правилам нашей компании, предварительная оценка актуальна в течение трех месяцев. Поскольку за большее время уже могли измениться и технологии, и видение проекта, и уровень экспертизы, что позволит предложить новое решение данной задачи. Поэтому если клиент приходит для реализации проекта через три месяца и позже, перед подписанием проекта мы еще раз переоцениваем его командой пресейла.

Выбор – за клиентом

Оценка трудозатрат – важный и ответственный этап при разработке ИТ-продукта. Она позволяет построить путь к достижению конечной цели заказчика – готовому решению. Поэтому требует внимательного подхода от ИТ-компании и клиента. И если экспресс-оценка «по аналогии» дает приблизительный результат, то детальная «по фичам» – более точный. Этот метод позволяет команде уделить оценке больше времени, задать заказчику дополнительные вопросы и погрузиться в проект еще до его старта.

Чек-лист: что подготовить к брифингу для оценки по фичам

Рассказываем, какие особенности будущей ИТ-системы владельцу продукта важно обсудить с подрядчиком перед началом оценки проекта по фичам. Для наибольшей объективности мы рекомендуем клиентам обсудить ответы вместе со своей командой. Еще раз подчеркнем, что это базовый набор вопросов, но в зависимости от особенностей проекта он может изменяться и дополняться.

Блок 1. Общее описание будущей ИТ-системы:

* Какие задачи она должна решать?

* Кто ей будет пользоваться, на каких устройствах и что можно будет делать с помощью этой ИТ-системы?

* Требования к производительности и нагрузке системы. Интеграция с какими внешними и внутренними сервисами предполагается и т.п.

* Есть ли у нее аналоги? Что в них нравится, а что нет?

Блок 2. Варианты сотрудничества:

* Предполагаемые зоны ответственности и формат работы над системой

* Будет ли команда заказчика принимать участие в разработке?

* Были ли уже какие-то наработки?

* Какие требования к code style, стандартам и сертификации предъявляются?

Блок 3. Реализация будущей ИТ-системы:

* Ожидания по срокам и бюджету.

* Предпочтения по архитектуре, стеку, фреймворкам, системе управления базами данных и т.п.

* Есть ли брендбук для разработки дизайна?

* Какую статистику/аналитику предполагается собирать? Планируется ли подключение внешних систем аналитики?

* Требуется ли нагрузочное и автоматизированное тестирование?

Если у вас остались вопросы, напишите нам на электронную почту

Источник: www.tadviser.ru