Управление предприятиями любой отрасли экономики находится на стыке различных областей знаний. Диапазон мнений специалистов варьирует от полного отрицания значимости организационно-экономических аспектов до идентификации каждой управленческой функции и отдельного работника. Практика работы предприятий в условиях жёсткой конкуренции показывает, что функциональный подход к управлению часто приводит к потере устойчивости развития хозяйствующего субъекта из-за снижения комплексности и целенаправленности управления; преобладания краткосрочных целей в ущерб стратегическим; сокращения активности инновационных процессов; недостаточной координации функций производства, маркетинга, логистики. Важно приспосабливать управленческий аппарат предприятий к требованиям динамично развивающейся рыночной среды.

В последние годы в странах с развитой рыночной экономикой переходят от функционального метода к процессному(1). Процессный метод ориентирован прежде всего на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание продуктов (или услуг), представляющих ценность для внешних или внутренних потребителей.

Русская модель управления. Александр Прохоров

Бизнес-процессный подход в менеджменте предполагает такую организацию деятельности предприятия, в основу которой положено разграничение деятельности на отдельные бизнес-процессы, а управленческой системы — на блоки управления. При этом любое предприятие рассматривается как бизнес-система, включающая связанное множество бизнес-процессов, имеющих параметры входа и выхода, конечные цели которых, замыкаются на выпуске продукции. Схематично данную систему можно рассматривать как цепочку работ (операций, функций), результатом которой является какой-либо продукт или услуга. В эту цепочку обычно входят функции, которые выполняются структурными подразделениями различных уровней организационной структуры предприятия.

(1) Он основан на системном подходе к организации (предприятию), при котором в качестве базовых принимаются такие принципы, как: направленность на постоянное улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента; взаимная ответственность за результаты хозяйственной деятельности всех участников управленческих звеньев; эффективная система мотивации персонала; снижение значимости и силы действия бюрократического механизма.

Основными чертами процессного подхода являются: широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям; сокращение количества уровней принятия решений; повышенное внимание к качеству продукции или услуг и работы предприятия; формализация технологий выполнения бизнес-процессов с целью их автоматизации.

Основу для их классификации составляют три базовые группы [1, 4, 7, 8]:

- основные бизнес-процессы ориентированы на производство продукции (или оказание услуги), представляющей ценность для клиента и обеспечивающей получение дохода для предприятия;

- обеспечивающие бизнес-процессы — вспомогательные процессы (значительно превышающие число основных), являющиеся поставщиками всех видов необходимых ресурсов, которые предназначены для выполнения основных бизнес-процессов;

- бизнес-процессы развития и управления.

Значимость каждого из них выявляется на стадии системного описания процессов. Одновременно происходит освобождение от лишней, выполняемой по привычке деятельности. На основании результатов этого этапа выбираются ключевые процессы, что необходимо для создания информационной системы предприятия. Общая модель процессной деятельности предприятия представлена на рисунке.

Модели управления запасами: как выбрать подходящую для вашего бизнеса

В бизнес-процессном управлении выделяются ключевые элементы:

- вышестоящий руководитель — должностное лицо, которое планирует и несёт ответственность за результаты осуществления сети процессов или её части, ведёт анализ информации о результатах и принимает управленческие решения для обеспечения максимальной эффективности деятельности;

- собственник процесса — должностное лицо, наделённое правами, располагающее зоной ответственности и полномочиями и имеющее в своём распоряжении ресурсы. Собственник процесса получает плановые задания и показатели от вышестоящего руководителя, регулярно отчитывается перед руководством о ходе процесса, предлагает проекты корректирующих и предупреждающих воздействий в области процессного управления, в рамках своей компетенции;

- технология процесса — порядок выполнения разных видов деятельности по преобразованию входов в выходы;

- система показателей процесса — параметры продукта, измерители его эффективности, удовлетворённости потребителей;

- управление процессом — деятельность собственника процесса, связанная с анализом данных о ходе его протекания и принятием управленческих решений;

- ресурсы процесса — информация и материальные ресурсы, которые собственником процесса распределяются при планировании работ и учитываются при расчете его эффективности (соотношения затрат и результатов);

- границы процесса — установленная зона ответственности и компетенции владельца процесса;

- бизнес-функция — вид деятельности предприятия, которой свойственен набор (состав) показателей.

Важной характеристикой является размер процесса, который требует экономических ограничений, среди которых, например, число центров учёта затрат или источники их формирования по разным направлениям деятельности предприятия. Количество таких центров и состав необходимых показателей должны быть небольшим, чтобы не усложнять процедуру учёта и определения результатов. Одновременно нужно обеспечить всесторонний мониторинг процессного управления. В соответствии с назначением выделяют две группы показателей: 1) для оценки эффективности процесса (показатели расхода ресурсов на единицу продукта или времени); 2) для удовлетворённости результатами процесса.

Управление бизнес-процессом заключается в том, что его собственник должен с установленной периодичностью контролировать жизнь процесса и принимать управленческие решения (особенно в случаях возникновения отклонений фактических параметров от требуемых). Собственник процесса ведёт оперативное управление, активно вмешиваясь в его ход, изменяя запланированное распределение ресурсов. При этом он меняет не только сами планы, но и сроки, а также требования к результатам процесса в соответствии с изменившейся ситуацией, требующей немедленного вмешательства. Замкнутый цикл управления известен как цикл Дёминга [2] P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act): «планирование — выполнение — проверка — управление (исправление)».

В ходе жизнедеятельности бизнес — системы выполнение бизнес-процессов обеспечивает достижение совокупности целей. В «дереве целей» каждая цель имеет вес и количественный или качественный критерий достижимости. Исходя из этого, существует реальная возможность построить «дерево показателей», то есть сформировать систему показателей для оценки эффективности выполнения бизнес-процессов, применение которой позволяет собственникам бизнес-процессов осуществлять их контроль.

Переход к процессному управлению может осуществляться двумя способами: эволюционным — путём внесения изменений в существующую функциональную систему и путём реструктуризации промышленного предприятия и реинжиниринга бизнес-процессов. Бизнес-инжиниринг предполагает современные технологии управления, основанные на формализованном, точном, полном и всестороннем описании деятельности предприятия путём построения базовых информационных моделей во взаимодействии с внешней средой. При бизнес-инжиниринге предприятие рассматривается как целевая открытая социально-экономическая система, взаимодействующая с внешней средой как с более широкой системой, определяющей миссию предприятия.

Именно на этапе разработки миссии определяется предназначение промышленного предприятия по удовлетворению социально значимых потребностей рынка. Переход к процессному управлению организацией может быть выполнен двумя методами.

Первый метод («системный», или «полный») основан на том, что первоначально необходимо выделить, классифицировать и описать бизнес-процессы в рамках традиционной функциональной структуры управления, а затем переходит к процессной структуре управления [4–6]. Он базируется на следующих основных положениях:

- выявление и классификация процессов, необходимых для системы менеджмента;

- определение последовательности этих процессов и их взаимосвязей (формирование сети бизнес-процессов в рамках существующей организационной структуры);

- определение критериев и методов, необходимых для обеспечения уверенности в том, что не только сами выделенные процессы, но и управление ими результативны;

- обеспечение ресурсами и информацией, необходимыми для поддержки исполнения этих процессов и их мониторинга;

- наблюдение, измерение бизнес-процессов и их анализ;

- реализация мероприятий, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения бизнес-процессов.

Второй метод базируется на выделении в организации «сквозных» бизнес-процессов. Приверженцы концепции «сквозных» процессов обычно определяют бизнес-процесс как «целенаправленную последовательность операций (работ, процедур), приводящую к заданному конечному результату — выходу процесса» [7]. Согласно их мнению в организации может быть выделено столько бизнес-процессов, сколько смогут субъективно обосновать руководители и специалисты. Начало бизнес-процесса представляет собой описание входящих и исходящих документов, а также последовательности работ, выполняемых без закрепления за подразделениями предприятия исполнителей. Затем формализованные «сквозные» бизнес-процессы вписываются в новую организационную структуру (чаще матричного типа), построенную на процессном подходе к управлению. На основе этого метода описание идёт по следующему сценарию:

- создаются модели исходя из фактической ситуации;

- производится анализ данных моделей;

- разрабатываются модели улучшенного типа;

- проводится реорганизация реальной деятельности на основе усовершенствованных моделей;

- создается новая организационная структура на основе процессного подхода к управлению.

В таблице приводится сравнение двух методов перехода к процессному управлению организацией.

Проведённые на предприятиях хлебопекарной промышленности исследования [8] позволяют нам утверждать, что в любой действующей организации существование бизнес-процессов — объективная реальность. Однако, чтобы построить процессную структуру управления, бизнес-процессы нужно выделить, классифицировать и формализовать. Несмотря на сложность этой процедуры, такой подход доказал свою эффективность.

Литература

1. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2004.

2. Деминг В. Эдвардс. Выход из кризиса. — Тверь: Альба, 1994. 3. Дрожжинов В. Реинжиниринг бизнес-процессов в компании // Ваш банкъ. Экономист. — 2001. № 2.

4. Друкер П.Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2001.

5. Ефремов В.С. Организации, бизнес-системы и стратегическое планирование //Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. — № 2.

6. Кальянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов. Серия «Реинжиниринг бизнес-процесса». — М.: СИНТЕГ, 2002.

7. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2004.

8. Романова О.С. Процессное управление предприятиями хлебопекарной промышленности: Монография. — М.: Хлебпродинформ, 2006.

Также по этой теме:

- Книги по этой тематике в разделах: Маркетинг и менеджмент, Психология

- Другие статьи по этой тематике

Источник: dis.ru

10 типов моделей управления для профессионалов

Компании часто используют модели управления для обновления и улучшения бизнес-процессов. Между технологическим прогрессом, экономическими и логистическими изменениями компаниям важно постоянно обновлять свои процессы. Понимание различных моделей и теорий управления может помочь вам руководить эффективной, высокопроизводительной командой. В этой статье дается определение моделей управления и перечисляются 10 моделей, которые компании могут внедрить для улучшения своих процессов.

Что такое модель управления?

Модель управления — это концепция, теория или методология, которая анализирует различные подходы к организационным изменениям. Цель модели управления — предоставить практические стратегии, которые позволят компании осуществить изменения в своей организации. Изменения, которые происходят в рамках модели управления, могут быть разными. Модели управления могут изменять давно существующие процессы, используемые компанией, организацию конкретного отдела, внутренние инструменты, используемые компанией, или другие логистические средства.

Связанные вопросы Что такое модель управления делами? (Плюс советы по выбору)

10 типов моделей управления, которые могут внедрить компании

Перед вами список из 10 различных методик, которые организации использовали и адаптировали в свои процессы:

1. Модель McKinsey 7-S

Одной из наиболее популярных моделей управления, которые принимают организации, является модель McKinsey 7-S. Вот семь аспектов организации, которые эта модель призвана проанализировать и, возможно, изменить:

- Стратегия

- Структура

- Системы

- Общие ценности

- Стиль

- Персонал

- Навыки

Цель этой модели — проанализировать семь компонентов и найти закономерности. Для этого организации должны определить, как все они соотносятся друг с другом, и найти пробелы в производительности и эффективности, которые могут возникнуть.

2. Модель управления изменениями Льюина

Эта модель управления пытается разделить процесс внесения изменений на три различных этапа. Три шага в модели управления изменениями Льюина включают:

- Разморозка: Этот первый этап процесса предполагает изучение того, как в настоящее время функционируют процессы. Это позволяет определить выгодный конечный результат. На этом первом этапе лучше всего сообщить о том, что вы пытаетесь сделать, другим сотрудникам и сотрудницам, чтобы каждый мог понять свою роль.

- Изменение: Коммуникация является ключевым компонентом этого этапа, когда вы начинаете внедрять изменения.

- Разморозка: Лучший способ избежать повторения ошибок — сформулировать план и стратегию на этом последнем этапе. Постоянное общение с сотрудниками и персоналом в циклические временные рамки, например, раз в месяц, может ускорить этот процесс и гарантировать, что ошибки не появятся вновь.

3. Теория управления изменениями Коттера

Теория Коттера является популярной моделью управления, поскольку она подчеркивает важность и срочность того, почему компания решила провести изменения. Существует восемь шагов, которым следуют компании, чтобы правильно внедрить модель управления Коттера, включая:

- Повышение срочности.

- Набрать направляющую команду.

- Разработать видение.

- Обеспечивают необходимую заинтересованность.

- Дать возможность действовать.

- Разработка быстрых побед.

- Развитие изменений.

- Заставить его придерживаться.

Недостатком этой модели является то, что она не включает в себя запрос обратной связи от сотрудников, что может привести к появлению недовольных сотрудников. Таким образом, эта модель может быть лучше для больших организаций, требующих эффективности, а не для небольших компаний, где важно участие большинства сотрудников.

4. Методология управления изменениями Сатира

Метод управления изменениями Сатира лучше всего подходит для компаний с производственным процессом, ориентированным на соблюдение сроков. Используя этот метод, компании могут лучше предсказывать моменты, когда может произойти снижение производительности. В своем подходе Сатир использует пять фаз, включая:

- Опоздание к статус-кво: Сотрудникам необходимо понять свои ожидания.

- Сопротивление: Как правило, на этой первой фазе сотрудники испытывают некоторое сопротивление.

- Хаос: По мере того, как сотрудники начинают понимать и внедрять изменения, может наблюдаться снижение производительности.

- Интеграция: Как только сотрудники начинают видеть положительные результаты изменений, моральный дух улучшается.

- Новый статус-кво: Новый способ работы снова коррелирует с повышением производительности труда.

Возможно, эта модель не является лучшей, чтобы помочь компаниям разработать стратегию изменений, но она помогает организации пройти через изменения, которые происходят, включая учет эмоций и чувств сотрудников.

5. Модель переходного периода Бриджеса

Подобно методу Сатира, модель перехода Мосты учитывает эмоции сотрудников, возникающие в связи с изменениями. Однако самое большое различие между этими двумя моделями заключается в том, что эта модель не называет изменения изменениями, а называет их переходами. Модель предполагает, что сотрудники испытывают три различных перехода, включая:

- Завершение: Сотрудник принимает то, что может измениться.

- Нейтральная зона: Это переходный период между старыми процессами и новыми изменениями, когда сотрудники все еще могут быть не уверены в новых обязанностях.

- Новые начинания: Сотрудники принимают изменения как новый метод работы.

Эта модель полезна при попытке предугадать, что могут чувствовать сотрудники в течение всего процесса. Используя эту модель, компании могут сделать переход более плавным.

6. Система управления изменениями Кюблера-Росса

Метод Кубера-Росса направлен на прогнозирование эмоциональных реакций сотрудников, чтобы лучше подготовить компанию к изменениям. Согласно этой модели, существует пять эмоциональных стадий, переживаемых сотрудниками, включая:

Сотрудники могут проходить эти этапы в произвольном порядке. В процессе работы важно, чтобы руководство понимало эмоции и помогало каждому сотруднику сориентироваться в своих чувствах. Этот метод отлично подходит для небольших компаний, в которых у руководителей есть время, чтобы помочь своим сотрудникам справиться с изменениями.

7. Теория подталкивания

Эта модель управления подталкивает сотрудников к изменениям вместо того, чтобы сразу вводить строгие правила и обеспечивать их выполнение. Эта теория утверждает, что сотрудники более эффективно принимают изменения, когда они сами выбирают, а не руководство выбирает за них. Метод также моделирует то, как маркетинговый план может помочь потребителю пройти через этапы продажи. Каждый этап — это предложение и подталкивание на пути к покупке. Важным аспектом этой модели является празднование небольших побед с сотрудниками.

8. Модель управления изменениями ADKAR

Многие компании могут применять модель управления изменениями ADKAR для обучения сотрудников перед внедрением изменений. Он позволяет сотрудникам четко понимать свои роли и видеть вклад, который они вносят в работу организации-работодателя.

Данная модель направлена на достижение этих результатов для того, чтобы изменения были успешными:

- Осознание: Это подразумевает объяснение изменений и их причин.

- Желание: Это помогает устранить любые опасения путем предоставления конкретных примеров, доказательств и исследований.

- Знание: Это этап, на котором сотрудники фактически узнают, как внедрить эти изменения.

- Способность: Это процесс применения сотрудниками того, чему они научились.

- Подкрепление: Это подразумевает признание достижений сотрудников.

9. Модель управления изменениями Кайдзен

Модель изменений Kaizen состоит из 10 этапов, чтобы облегчить сотрудникам процесс изменений и развить доверие. Эта модель помогает сотрудникам развить навыки, необходимые для изменений. 10 принципов Кайдзен включают:

- Освобождение от предположений

- Проактивное решение проблем

- Неприятие статус-кво

- Избегание перфекционизма

- Поиск решений по мере обнаружения ошибок

- Создание среды, которая дает возможность каждому внести свой вклад

- Спрашивать, почему, вместо того чтобы принимать очевидные объяснения

- Сбор информации от множества людей

- Поиск малозатратных, небольших улучшений

- Обеспечение непрерывного совершенствования

Эта модель также полезна, поскольку позволяет сотрудникам совместно работать над улучшением ситуации.

10. Модель управления изменениями Джона Фишера

Модель управления изменениями Джона Фишера учитывает индивидуальность сотрудников. Небольшие компании или компании, у которых есть время на встречи с сотрудниками, подвергшимися воздействию, могут получить наибольшую выгоду от внедрения этой модели. Концепция этой модели управления заключается в том, что компания отслеживает прогресс сотрудников на каждом этапе переходного цикла. Таким образом, руководство может определить подходящие инструменты для каждого сотрудника на его уникальных этапах.

Во время перехода компания ищет 12 различных эмоций, которые может испытывать сотрудник: тревога, счастье, угроза, страх, гнев, вина, отчаяние, враждебность, принятие, прогресс, отрицание и разочарование. Предвидение этих эмоций может помочь руководителям компаний лучше управлять и помогать своим сотрудникам преодолевать любые изменения.

ShareTwitterLinkedInFacebookEmailCopy to Clipboard

Ключевые слова:

- indeed.com

- Дмитрий Л

Источник: hr-portal.ru

Модели систем управления бизнесом куда и кого они ведут?

В начале 80-х годов, в период бурного развития теории управления и становления терминологии в этой области, американским кибернетиком Стэффордом Биром было предложено определение модели в широком смысле слова.

“Некоторые полагают, что модель — это математическое уравнение, — пишет Бир, — другие считают ее теорией, третьи — гипотезой, но есть и такие, которые принимают ее за физический предмет. Последние относятся к числу самых бесхитростных, однако они понимают проблему лучше всех. Мы говорим о модели корабля или модели железной дороги, но мы специально говорим о работающей модели”.

Для модели, поясняет ученый, в общем случае характерны четыре свойства:

— уменьшенный масштаб (размер модели, точнее, ее сложность, всегда меньше, чем у оригинала. Мы сознательно вводим упрощения);

— соблюдение ключевых соотношений между разными частями (так, в случае физической модели реально существующие в оригинале части представляются в правильном положении друг к другу);

— работоспособность — возможность в принципе работать, как оригинал (во всяком случае, похожим образом);

— соответствие действительным свойствам оригинала (степень достоверности).

Итак, модель нужна для того, чтобы узнать что-то о моделируемой вещи.

Самое лаконичное определение звучит так: А является моделью В, если А позволяет отвечать на вопросы по поводу В.

Зачем они нужны?

При отсутствии не только стандартов, но и общепризнанных (в нашей стране) критериев в области моделирования бизнеса мы попытались на основе бесед с практикующими бизнес-аналитиками (они-то, как правило, и являются главными “модельерами”) найти по возможности убедительные доводы в пользу применения моделей систем управления фирмой (предприятием, корпорацией, etc.).

По утверждению Евгения Веселова, руководителя Дивизиона информационных решений компании IBS, последние годы занимающегося проектированием крупных и очень крупных информационных систем управления, “моделирование сегодня — не средство анализа бизнеса, а средство его осуществления. Поэтому модели необходимо создавать и использовать, если мы хотим построить современный технологичный бизнес”.

Модель тем более необходима, считают бизнес-аналитики, чем более антиинтуитивным, т. е. отличающимся от житейских представлений, является поведение объекта управления (скажем, мы рационально ожидаем от него одной реакции на управляющее воздействие, а он выдает что-то совершенно противоположное).

При этом модель не обязательно должна быть уравнением (или системой уравнений). Ею может быть самый простой предмет. Главное, чтобы она правильно отвечала если не на все, то хотя бы на главные вопросы о реальном объекте.

Можно ли говорить о типовых моделях и их применимости? Наверное, как и в остальном мире, в бизнесе типовая часть (общие тенденции) составляет его львиную долю, а вот уникальность (кстати сказать, зачастую сильно преувеличенная) является “приправой” к этой основной части. Или вынужденной мерой (как, например, в случае пошива костюма на нестандартную фигуру).

Модели, используемые для управления бизнесом, можно разделить на несколько групп. В этом случае на высшем уровне располагаются стратегические, фундаментальные модели, описывающие глобальные правила и зависимости поведения объекта управления. Они оперируют небольшим количеством высокоагрегированных показателей (в расчете на длительную перспективу) и составляют основу стратегического управления.

В свою очередь, в зависимости от вопросов, на которые должны отвечать стратегические модели, они могут разделяться на категории:

— модель финансового управления (взгляд на бизнес с точки зрения движения финансовых средств);

— маркетинговая модель (оценка влияния внешней среды — рынка — на рассматриваемый бизнес);

— модель управления производством;

— модель управления логистикой (снабжением и сбытом).

В эти категории можно отнести и ряд других моделей. Для их построения применимы популярные на Западе концепции управления — MRP (Manufacturing Resource Planning), DRP (Distribution Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning).

На втором уровне — транзакционном — расположена модель, отвечающая за операционную реализацию глобальных принципов (в виде последовательности шагов). Здесь мы имеем дело с процессами, сущностями и связями, потоками данных и т. д.

У каждой модели свои цели и свои задачи, и потому субъект бизнеса, представляющий собой сложный комплексный организм, как правило, описывается некоторым набором моделей, в совокупности образующих общую модель системы управления.

Применение моделей того или иного вида зависит от целей моделирования, т. е. от того, ответы на какие вопросы нужно получить. А цели, в свою очередь, зависят от личностей, которые их формируют. Одной из главных задач “модельеров” является построение модели (а чаще — подгонка чего-то типового из имеющегося набора), соответствующей представлениям руководства организации-заказчика о нынешнем состоянии бизнеса и его дальнейшем развитии. Как показывает практика, личное участие лиц, принимающих решения, необходимо не только и, может быть, не столько для успешного построения модели, сколько для грамотного и эффективного ее использования. В противном случае руководитель (а вместе с ним и другие сотрудники) не будет верить в созданную модель и, следовательно, пользоваться ею.

В то же время если рассматривать в качестве лиц, принимающих решения, собственника и наемного руководителя (управляющего), то при создании модели цели их будут весьма и весьма различными. Собственника больше интересуют стратегические вопросы, поскольку они в конечном итоге определяют стабильность его положения. А управляющий более озабочен решением тактических вопросов и потому концентрируется на проработке среднесрочной и оперативной моделей. Но в любом случае, подчеркнем это особо, модели главным образом необходимы топ-менеджерам: это их основные жизненные ориентиры и средства контроля за состоянием бизнеса.

Использование моделей в управлении бизнесом

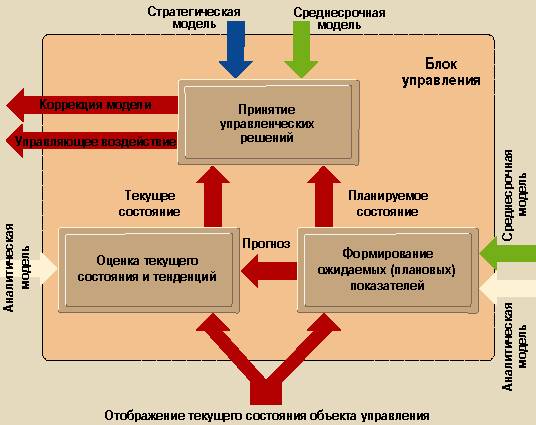

Для удобства изложения материала еще раз приведем схему управления бизнесом, опубликованную в PC Week/RE, № 5/98, на c. 56, несколько детализировав ее (рис. 1).

рис.1. Место моделей и информационной системы в структуре управления фирмой

Блок управления получает информацию о текущем состоянии объекта управления (данные управленческого учета) не непосредственно, а через информационную систему (ИС), являющуюся отражением текущего состояния объекта.

Кроме того, сведения об объекте поступают из одновременно применяемого набора, состоящего из трех моделей:

— стратегической (например, годовой или трехлетний финансовый план в рамках генерального плана развития);

— среднесрочной (месячное бюджетирование);

— оперативной (текущий цикл измерения, контроля и фиксации параметров бизнеса).

В ходе своей деятельности объект управления потребляет, создает и накапливает ресурсы. Стратегическое управление в основном заключается в постановке глобальных целей и перераспределении ресурсов для их достижения. Оперативное — в прямом воздействии на объект. Для стабилизации поведения объекта при оперативном управлении воздействия формируются с учетом среднесрочной модели.

Управленческий учет (УУ), понимаемый как система сбора и регистрации параметров объекта управления, поставляет исходные данные в информационную систему.

По сути ИС отображает свойства (качества) объекта управления в соответствии с оперативной (аналитической) моделью, заложенной в эту систему. Примером может служить расчет количества свободных товаров на складе, когда для получения правильного результата из фактического наличия (количества товаров, реально находящихся на складе) следует вычесть обязательства по резервированию данного товара, информация о которых хранится в ИС. Налицо активное участие ИС в бизнес-процедурах фирмы.

Кроме того, ИС должна помогать решению задачи прогнозирования по схеме “что, если. ” в рамках оперативной модели. Сформированные по заранее определенному алгоритму наборы текущих и ожидаемых показателей системы сравниваются, после чего вырабатывается управляющее воздействие на объект (рис. 2).

рис.2. Внутренние связи в блоке управления

Поскольку построить абсолютно адекватную модель практически невозможно (ибо это будет уже оригинал), система управления должна иметь адаптивный контур. Тогда в очередном цикле, если изменились наши представления об объекте, вместо выработки управляющего воздействия может быть выполнена коррекция модели (моделей).

В следующей части (в № 16/98 PC Week/RE) мы поговорим о том, кто и с использованием каких инструментальных средств должен создавать модели систем управления бизнесом, в какой момент и как часто эти модели изменяются.

Источник: www.itweek.ru