Нервная система – основа полноценной жизни и осуществления рефлекторной деятельности человека. При ее поражении нарушаются все важнейшие функции: питание, дыхание, сердцебиение, ходьба, навыки поддерживания равновесия. Если же в область повреждения включается головной мозг, человек полностью может утратить способность к формированию речи, чтению, письму и осмысленной деятельности. Глиоз мозгового вещества – это не болезнь, но аномальный процесс, который вызывает существенные нарушения жизнедеятельности человека.

- 1. Глиоз белого вещества мозга – что это?

- 2. Виды заболевания

- 3. Очаги глиоза

- 3.1. Единичные образования

- 3.2. Множественные очаги

Глиоз белого вещества мозга – что это?

Глиоз мозгового вещества – это сложный патологический и морфофизический процесс, формирующийся в тканях мозга под действием некоторых травмирующих этиологических факторов. В основе его лежит массивное разрастание на месте травмы (где погибло определенное количество нейронов) рубца, который называется нейроглией.

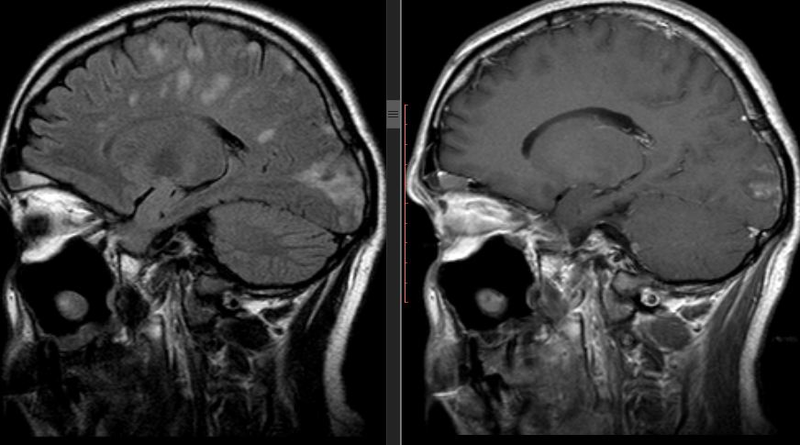

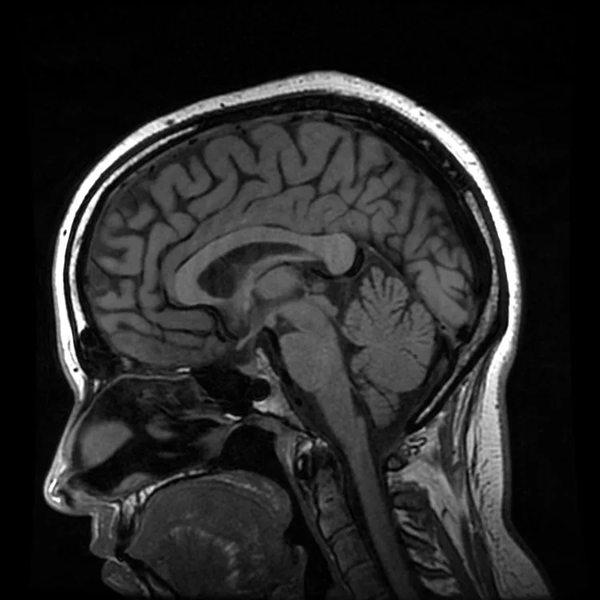

Единичный очаг глиоза головного мозга (сосудистого, дисциркуляторного характера)

Нейроглия – дополнительный тканевый компонент головного мозга человека, составляющий в норме до 30% от веса мозговой ткани. Нейроглия защищает от повреждений вещество мозга, отграничивает его от патогенных микроорганизмов, секретирует полезные вещества и активно участвует в обменных процессах.

Когда происходит травматическое или инфекционное повреждение клеток мозга в каком-либо его участке, увеличение количества нейроглии является адаптационным механизмом к произошедшим изменениям. На месте мертвых нейронов должна сформироваться рубцовая ткань, но нейроглия отграничивает ее, становясь в своем роде биологическим проводником. К сожалению, она не может функционировать подобно нормальной нервной ткани, за счет чего и возникают основные проблемы, которые видно на МРТ.

Проявление клинической картины при недуге:

- Резкие перепады артериального давления. Утром цифры АД находятся ниже нормы, но в течение дня формируется устойчивая артериальная гипертензия второй или третьей степени.

- Мучительные головные боли и головокружения. Иногда встречается картина мигренозной боли с тошнотой, рвотой и светобоязнью.

- Хроническая усталость. Необъяснимые приступы переутомления и потери сил, которые возникают даже после продолжительного отдыха в спокойной среде.

- Нарушения кратковременной и долговременной памяти. Пациент не может вспомнить, что он делал прошлым вечером и как провел предыдущее лето.

- Изменения координации. Частые падения, удары и большое количество синяков свидетельствует о том, что у больного имеются выраженные расстройства мозжечка.

- Судорожные и эпилептические припадки. При наличии достаточно большого очага возможно появление неврологических симптомов.

- Нарушения речи, письма и словообразования. Эта патология связана с формированием в мозге очага в зоне устной и письменной речи.

- Галлюцинации. Слуховые, звуковые и даже обонятельные галлюцинации могут послужить первым признаком наступления болезни.

- Нарушения поведения. Апатия, депрессивность или избыточная агрессия выступают в качестве неопровержимых свидетелей при заболеваниях мозга различного генеза.

Виды заболевания

Некротические клетки начинают постепенно погибать под давлением растущей нейроглии. После этого формируются островки глиоза различной формы, размера и местоположения. Выделяют несколько типов патологического процесса:

- Очаг сосудистого изменения, иначе именуемый периваскулярным участком. Нейроглия формирует островки, видимые на пленках КТ, вокруг атеросклеротических измененных сосудов мозга, вызывая еще большее их сдавление.

- Внутрижелудочковая форма. Очаги изменения возникают на внутренней поверхности желудочков мозга, за счет чего значительно уменьшается их объем и количество спинномозговой жидкости (такое изменение четко видно на МРТ).

- Краевая форма. Единичные простые очаги нейроглии возникают в наружной части мозговой ткани: повреждение считается одним из самых легких, потому что не затрагивает центральный участок.

- Распространенный глиоз представляет собой массивные очаговые поражения тканей. На МРТ такая картина выглядит подобно пятнистому полю.

- Волокнистые изменения. Глиозные очаги обычно заполнены волокнами самых разных размеров и длины.

- Анизоморфные очаги. Характеризуются хаотичным расположением нейроглии, более гиподенсивные.

- Внутриоболочечная форма. Такое поражение является наиболее сложно диагностируемым вариантом по МРТ. Измененные участки расположены под внутренними мозговыми оболочками.

Очаги глиоза

При легких патологических процессах не происходит нарушения функций мозга. Все очаговые изменения на МРТ можно разделить на две группы по их отображению на пленке:

- Гиперинтенсивные. Имеют более четкую и выраженную структуру, хорошо окрашиваются.

- Гиподенсные. Плохо поддаются окрашиванию, не структурированы, встречаются реже, чем гиперинтенсивные.

По количеству патологических участков очаги также можно подразделить на:

- единичные мозговые очаги, которые показывает МРТ картина;

- множественные изменения на КТ.

Единичные образования

Единичные очаги распространены в популяции гораздо больше. Их можно встретить у младенцев как последствия недавней родовой травмы или у пожилых людей как результат возрастной дегенерации мозговой ткани. Такой процесс является вполне естественным и встречается на 60% снимков МРТ белого вещества у людей старше восьмидесяти лет.

Обычно такие поражения становятся случайной находкой во время скрининга, потому что не доставляют пациентам каких-либо выраженных неудобств. Однако, находясь в области левой лобной доли, они могут вызвать некоторые галлюцинации. Это объясняется тем, что в той доле располагаются важнейшие центры глубоких чувств и ощущений. Это поражение не имеет тенденции к разрастанию и не представляет большой угрозы при хронических заболеваниях.

Множественные очаги

Встречаемость множественного поражения гораздо ниже, чем единичного очага глиоза. При многих заболеваниях центральной нервной системы (в особенности белого вещества), кровеносных сосудов и соединительных тканей может возникнуть данная патология. Чаще всего источником поражений такого генеза становятся инсульты, инфаркты или атеросклерозы. Нередко возникает подобная картина при черепно-мозговой травме.

В процессе травматизации мозга происходит формирование некроза в разных местах. Субкортикальные очаги отмирания тканей быстрее всего подвергаются глиозному перерождению.

При легких травмах головы размеры повреждений не превышают нескольких миллиметров, что не может существенно отразиться на мыслительных функциях. На КТ можно увидеть даже самые мелкие участки с измененной структурой.

При каких заболеваниях появляются очаги в белом веществе?

Возникновение подобного состояния обычно считают мультифакторым. Окружающая среда, вредные привычки, отягощенный семейный, генетический и инфекционный анамнез также играют значительную роль в формировании патологии. Предрасполагающие факторы:

- наличие у родственников заболеваний нервной системы;

- работа на химическом или физическом производстве;

- занятие опасными и экстремальными видами спорта;

- злоупотребление алкоголем и никотином;

- прием наркотических веществ в течение длительного времени;

- нарушения питания: избыток жареной, жирной и соленой пищи;

- генетическая предрасположенность к возникновению обменных сбоев.

Причины глиоза тканей:

- трофические нарушения и болезни обмена веществ, связанные с отложением патогенных частиц в мозге;

- менингит и менингоэнцефалит;

- туберкулезное поражение мозга;

- эпилепсия и эпилептический статус;

- патологии сосудистого пучка;

- врожденные аномалии развития;

- инфекционно-токсическое поражение тканей;

- повреждение в процессе рождения (ишемия и гипоксия плода);

- паразитарная инвазия любого генеза;

- черепно-мозговая травма любой давности (ушиб, сотрясение, гематома);

- инсульт и инфаркт головного мозга;

- гипертоническая болезнь или симптоматическая артериальная гипертензия, которая существует более десяти лет.

Очаговые изменения сосудистого происхождения

Обнаружение очага глиоза головного мозга не составляет больших трудностей. Метаболические и сосудистые нарушения всегда связывают с формированием подобной патологии.

Расстройство кровообращения в мозговых сосудах, вазогенные врожденные изменения сосудистой стенки, которые могут привести к развитию атеросклероза, диагностируют еще на первом этапе любого морфологического исследования.

Данная патология имеет свою клиническую симптоматику, описание которой изложено здесь:

- Нарушения ритма пульсовой волны, иначе именуемое аритмией. Пульс становится более интенсивным, нарушается частота сердечных сокращений, формируется более упругая и твердая пульсовая волна, что характерно для начальной стадии болезни.

- Регулярный подъем артериального давления (как систолического, так и диастолического) на 40-50 миллиметров ртутного столба выше установленной в медицинских рекомендациях нормы. Это может вызвать носовые кровотечения.

- Обмороки и синкопальные состояния. Чаще всего их наблюдают в период полного разгара болезни.

- Слабость нижних и верхних конечностей. Руки теряют возможность плотно удерживать предметы, ноги начинают подгибаться в неподходящих ситуациях, что может нанести серьезный ущерб здоровью и жизни.

- Невозможность усвоения привычного количества информации. В результате сосудистой патологии страдает память, концентрация внимания и способность запоминать большие объемы текста.

Источник: vedmed-expert.ru

Вещество головного мозга на МРТ: видны ли изменения?

Изменения головного мозга на МРТ могут быть вызваны различными причинами. Специалисты уверены: чем раньше выявить болезнь и начать лечение — тем больше шансов на благополучный исход. Магнитно-резонансное сканирование сосудов головы может быть выполнено большинству людей без каких-либо серьезных побочных явлений и отдаленных последствий. Современные контрастные вещества на основе хелатов гадолиния в 98% случаев не вызывают осложнений. Единственное серьезное препятствие к диагностической процедуре — присутствие металла в теле человека, что требует другого способа исследования, например, КТ.

Какие патологии головного мозга показывает МРТ?

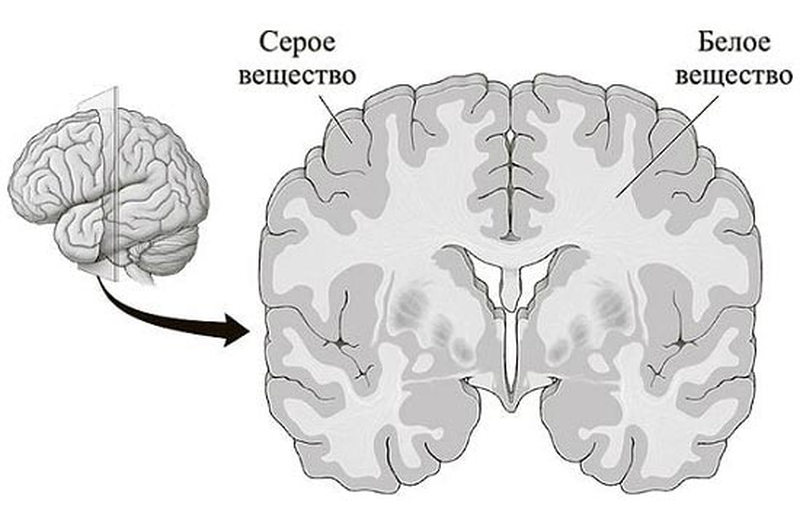

Распределение белого и серого вещества и патологические процессы внутри головного мозга подробно иллюстрирует МРТ. Магнитное сканирование — один из высокоточных неинвазивных способов инструментальной диагностики у нейрохирургов, неврологов, и реже — психиатров. Анализ изменений в двух основных составляющих мозга — сером и белом веществе — важен для клинической диагностики и терапии огромного количества заболеваний: эпилепсии и эписиндрома, инсульта, болезни Альцгеймера, злокачественных и доброкачественных новообразований, рассеянного склероза, инфекционно-воспалительных процессов, посттравматических повреждений и пр.

Распределение серого и белого вещества в головном мозге

Серое вещество

Серое вещество головного мозга отвечает за большинство функций высшей нервной деятельности и представлено телами нейронов, глиальными клетками, скоплением дендритов, тонкими мельчайшими кровеносными сосудами — капиллярами — и безмиелиновыми аксонами. Основные гистологические структуры — центры, каждый из которых контролирует какое-либо действие: акт мочеиспускания, дефекации, сердцебиение и пр.

Нейрохирурги считают серый цвет условным, скорее, эта субстанция имеет землистый оттенок. Состав основных структур головного мозга четко различим, преимущественно из-за разницы содержания воды и белков. Это позволяет дифференцировать на томограммах одну зону от другой. Патологические процессы, локализованные в сером веществе, приводят к нарушению восприятия, речи, эмоций, памяти, сенсорной чувствительности, воли, мышечных движений и пр.

Белое вещество

Белый цвет обуславливают пучки нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой. Основное предназначение данной мозговой структуры — передача импульсов от главных центров к периферии (нижележащим звеньям нервной системы).

Какие заболевания головного мозга выявляет МРТ?

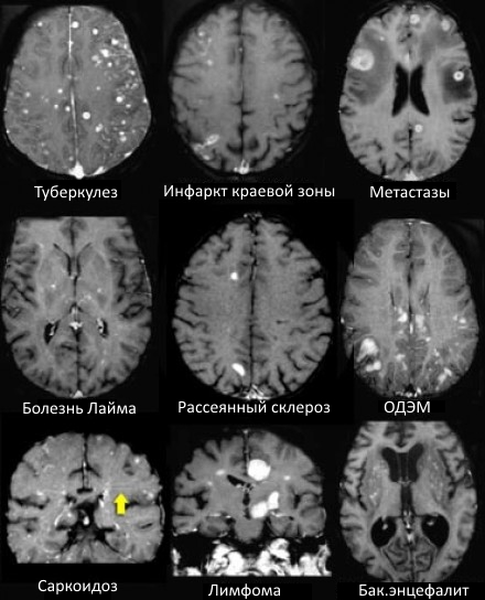

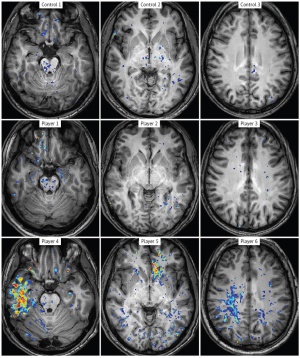

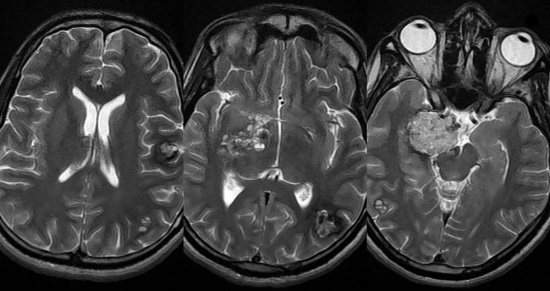

Изменения белого вещества на МРТ при различных патологиях

МРТ головного мозга проводят для диагностики:

- опухолей. МРТ — один из высокоинформативных методов в выявлении онкологических процессов в головном мозге, позволяет установить взаимоотношение новообразования с окружающими тканями;

- метастатических поражений (отсевы опухоли). Для многих злокачественных новообразований головной мозг — орган мишень.

- очагов, появившихся на фоне различных ангиопатий, гипертонии, атеросклероза, мигрени, гипергомоцистеинемии;

- воспалительных процессов, в том числе, аутоиммунной природы: рассеянного склероза, саркоидоза и пр.;

- инфекций: ВИЧ, туберкулеза, герпеса, нейросифилиса, микоплазмоза и пр.;

- посттравматических изменений после получения прямого удара по голове или для выявления очагов после проведения лучевой терапии, которая также рассматривается радиорентгенологами как альтерирующий фактор;

- различных метаболических расстройств, токсического поражения;

- инфарктов и инсультов, очагов ишемии, дисциркуляторной энцефалопатии (нарушение микроциркуляции крови проявляется гипоксическими/дистрофическими изменениями в головном мозге);

- сосудистых мальформаций;

- аномалий и пороков развития.

При каких заболеваниях появляются очаги в головном мозге на МРТ?

Принцип построения изображения при МРТ головного мозга основан на объединении множества срезов, размерами от 1 мм в единое целое, но каждый слой врач может оценить отдельно

Примером поражения серого вещества с образованием очагов может служить гетеротопия и наиболее частый ее вариант — субэпендимальная, которая ассоциирована с эпилепсией и задержкой развития. В диагностике данной патологии магнитно-резонансное сканирование головного мозга — преимущественное исследование. Эпилептические припадки могут появиться в зрелом возрасте, что требует исключения опухоли. Изменения в сером веществе находят при шизофрении (потеря плотности ткани в верхней лобной дольке, левой верхней височной извилине), биполярном расстройстве и пр. Очаги в головном мозге у больного, страдающего психическими расстройствами, находят часто, но основным критерием диагноза служат симптомы.

Дифференциация патологий белого вещества включает целый спектр заболеваний, но МРТ мозга также показывает участки, которые не всегда свидетельствуют о болезни и являются вариантом нормы у возрастных людей. Последние входят в понятие “доброкачественного старения мозга”. Деструктивные зоны могут встречаться на фоне гипоксии, ишемии. На МРТ изменения белого вещества мозга, связанные с очаговыми поражениями, находят при:

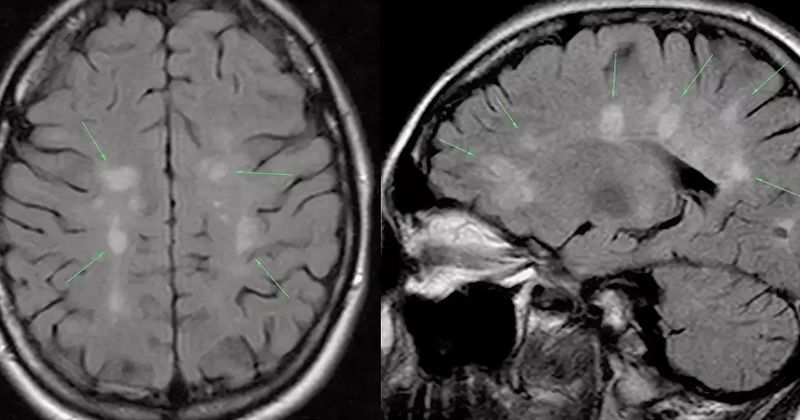

На снимке МРТ изменение белого вещества мозга: зеленые стрелки указывают на множественные демиелизированные очаги при рассеянном склерозе

- Рассеянном склерозе. РС — воспалительное (аутоиммунное) заболевание, приводит к появлению пятен в белом веществе головного мозга. Патогенез доподлинно неизвестен. Аналогичные участки находят при герпесвирусной инфекции, лейкоэнцефалопатии, интоксикациях, поэтому перед установкой диагноза данные томограмм всегда оценивают после анализа клинической ситуации и тестирования ликвора. Часто требуется проведение МРТ спинного мозга.

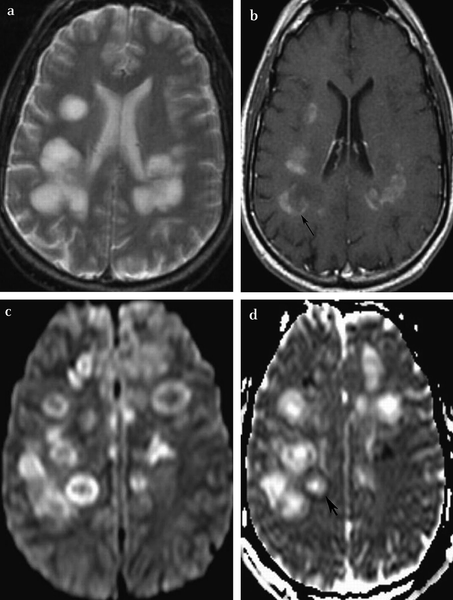

МРТ: острый рассеянный энцефаломиелит

- Остром диссеминированном энцефаломиелите. Мультифокальные поражения на томограммах появляются через 1,5-2 недели после контакта с возбудителем или вакцинации. В процесс могут быть вовлечены и другие структуры нервной системы. Лучшую визуализацию очагов обеспечивает контрастирование. Размер демиелинизированных участков больше, чем при рассеянном склерозе, заболевание чаще диагностируют в молодом возрасте.

МРТ: Нейроборрелиоз (клещевой энцефалит)

- Болезни Лайма. Магнитно-резонансное сканирование демонстрирует точечные очаги, похожую картину можно наблюдать и при аутоиммунных заболеваниях. Но для данной нозологии также типичны специфическая сыпь на кожном покрове и недомогание, напоминающее простуду, артралгии. На томограммах имеет место гиперинтенсивный сигнал со стороны спинного мозга и накопление парамагнетика в области корневой зоны VII пары черепно-мозговых нервов.

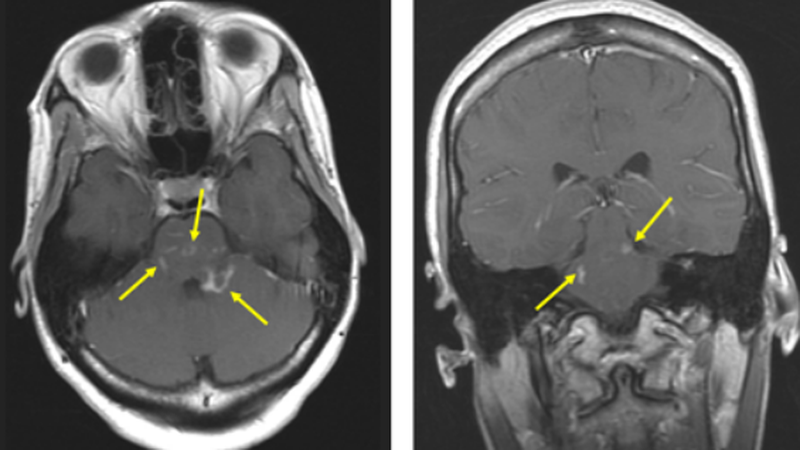

Саркоидоз на МРТ: желтыми стрелками указаны поражения оболочек, черепных нервов, подобные изменения присутствуют в стволе

- Саркоидозе головного мозга. Диагноз сложно установить только при магнитном сканировании, иногда окончательная верификация происходит после выполнения биопсии. Картина на томограммах напоминает изменения, характерные для рассеянного склероза.

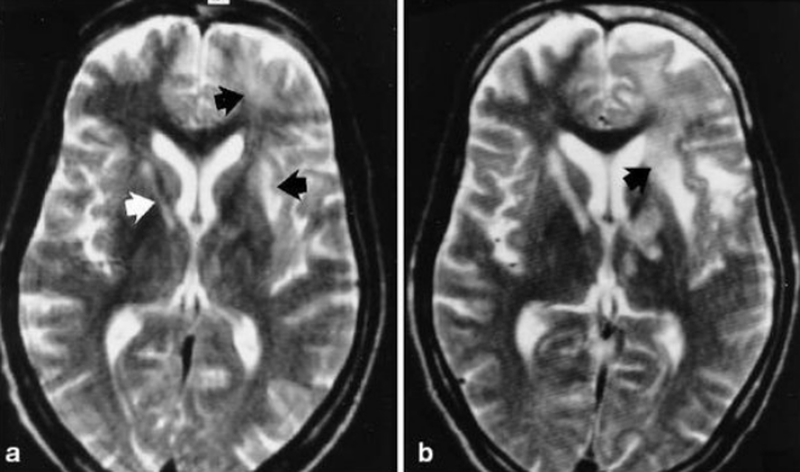

Отрицательная динамика на томограммах, выполненных с интервалом в месяц при лейкоэнцефалопатии

- Прогрессирующей мультиочаговой лейкоэнцефалопатии. Патогенетический фактор — инфицирование вирусом Каннингема, страдают люди с иммуносупрессией (выраженные нарушения работы иммунной системы). Имеет место поражение дугообразных волокон белого вещества, при контрастировании отсутствует эффект накопления. Патологические очаги чаще локализуются с одной стороны, иногда видны симметричные изменения.

Дистрофические изменения головного мозга на МРТ

При нарушении кровоснабжения развивается кислородное и трофическое голодание клеток (ишемия). Это приводит к дегенеративным процессам и сопровождается дисфункцией. Степень выраженности последней вариативна, зависит от того, полностью ли не поступает кровь или сохраняется частичный ее приток. Дистрофические изменения могут быть локальными или диффузными. Тотальное поражение головного мозга регистрируют при менингите, энцефалите, очаговые изменения типичны для кист, небольших ишемических процессов, формировании посттравматических рубцов.

Клинические проявления могут включать:

- головную боль;

- высокое кровяное давление;

- появление парестезий (ощущение онемения или покалывания в конечностях), выпадение чувствительности;

- ухудшение зрения (вплоть до слепоты, что свидетельствует о поражении зрительного нерва), памяти, снижение интеллектуальных способностей;

- бессонницу;

- гиперкинезы (неконтролируемые сокращения мышц) и судороги.

При прогрессировании патологии ожидаемы парезы и параличи, поэтому важно при первых симптомах неблагополучия сделать МРТ сосудов головного мозга. Единичные очаги могут выявляться у молодых мужчин и женщин и не всегда свидетельствуют о патологии. Тактика врача- динамическое наблюдение и проведение повторного магнитного сканирования через 3-6 месяцев, что позволит не пропустить развитие какого-либо серьезного заболевания, например, рассеянного склероза. В возрасте старше 60-65 лет очаги находят практически у всех пациентов, что объясняют естественным старением. Эти изменения необратимы, но прогрессирование процесса можно замедлить при назначении адекватного лечения.

К провоцирующим факторам относят:

- хронические алкогольную и никотиновую интоксикацию;

- стрессовые ситуации;

- нерациональный режим труда и отдыха;

- ожирение;

- низкую двигательную активность;

- стойкое повышение артериального давления;

- сахарный диабет;

- гиперхолестеринемию.

Вид дистрофических нарушений в сером и белом веществе головного мозга на МРТ будут зависеть от характера патологического процесса.

Сосудистые изменения головного мозга на МРТ

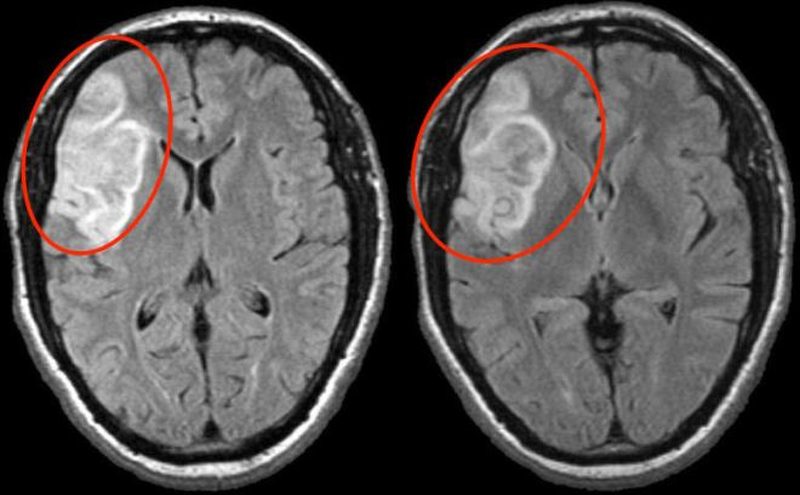

МРТ: зона ишемии при инсульте (выделена красным овалом)

При подозрении на цереброваскулярную патологию особое внимание при МРТ головного мозга уделяют состоянию артерий. Исследование всегда подразумевает введение контраста, и оно носит название магнитно-резонансной ангиографии. В ургентных ситуациях при сосудистых катастрофах выполняют КТ, так как рентгенодиагностика занимает меньшее количество времени и четко демонстрирует зону повреждения при кровоизлияниях, но после стабилизации самочувствия проведение магнитно-резонансной ангиографии вполне обосновано. Исследование показывает атеросклеротические бляшки, тромбы и аневризмы (выпячивания), их локализацию, деформацию стенок.

При ишемическом инсульте практически сразу на магнитных томограммах видны затемненные и размытые зоны неправильной формы, появляющиеся на компьютерном сканировании лишь к концу первых суток. Поражение чаще одностороннее.

Излитие крови из разорвавшегося сосуда дает интенсивную светлую окраску, но только в первый час-полтора с момента катастрофы, а далее на МРТ становится невидимым, хотя отчетливо визуализируется при использовании КТ. Последствием перенесенного инсульта формируется псевдокиста, заполненная жидкостью, проявляется деформация нервных тканей. МРА незаменима в диагностике ангиогенеза опухоли. Усиленная васкуляризация патологического очага всегда подозрительна на злокачественное новообразование, которое растет и питается за счет повышенного притока крови. Если сосуды не успевают за ростом опухоли, появляются участки ишемии, некроза.

Норма магнитно-резонансной томографии головного мозга

МРТ головного мозга, норма

Норма МРТ вещества головного мозга — относительное понятие, зависящее от возраста, пола пациента, изменения на томограммах обязательно сопоставляется с симптомами. Врач оценивает симметричность долей, размер желудочков, сосудов, равномерность их заполнения контрастным веществом, отсутствие новообразований, мальформаций и многое другое.

Компьютерная программа выстраивает послойные изображения, после исследования их распечатывают на пленки и рассматривают, размещая на негатоскопе. Далее заполняется бланк заключения, где указывается предварительный диагноз.

Самостоятельно вряд ли возможно без специальной подготовки расшифровать МРТ головного мозга: неопытный человек даже если и увидит какой-либо очаг, не разберется, что стало причиной его появления. Все вопросы можно задать врачу, проводившему исследование. В неясных ситуациях при неоднозначных результатах обосновано получение второго мнения.

Часто пациенты прочитав в заключении слова “новообразование, опухоль, NEO”, пытаются сразу выяснить перспективы заболевания у рентгенолога, что терпит неудачу. На эти вопросы может ответить нейрохирург после получения результатов биопсии. Иногда для полноты картины необходимо дополнительно сделать МРТ шейного отдела позвоночника.

Источник: vsemrt.ru

Проведение МРТ при очаговых поражения головного мозга

очаговые поражения Очаговые поражения мозга могут быть вызваны перенесенной травмой, инфекционным заболеванием, атрофией сосудов и многими другими факторами. Зачастую дегенеративные изменения сопровождаются проблемами, связанными с нарушением обычных функций жизнедеятельности и координации движения человека.

- Содержимое:

- Признаки очаговых поражений

- Проведение диагностики изменений

Признаки очаговых поражений

Все нарушения деятельности головного мозга находят отражение в естественных повседневных функциях жизнедеятельности человека. Расположение очага поражения влияет на работу внутренних органов и мышечной системы.

Изменение сосудистого генеза может привести к психическим расстройствам, стать причиной повышения артериального давления, инсульта и других неприятных последствий. С другой стороны, субкортикальные очаги могут и не иметь клинических проявлений и протекать бессимптомно.

- Гипертония — недостаток поступления кислорода в мозг вызванное дистрофией сосудов приводит к тому, что мозг ускоряет и увеличивает кровообращение.

- Эпилептические припадки.

- Психические нарушения — происходят при патологии субарахноидальных пространств, сопровождающихся кровоизлиянием. Одновременно могут наблюдаться застойные явления в глазном дне. Характерной чертой патологии является быстрое образование потемнения, лопнувшие сосуды и разрыв сетчатки, что позволяет определить вероятное место очагового поражения.

- Инсульты — четко выраженные очаговые изменения головного мозга сосудистого характера на МРТ позволяют установить прединсультное состояние и назначить соответствующую терапию.

- Болевой синдром — хронические головные боли, мигрень могут указывать на необходимость в проведении общего обследования пациента. Игнорирование симптомов может привести к инвалидности или закончиться летальным исходом.

- Непроизвольные мышечные сокращения.

Признаки единичных очаговых изменений вещества мозга дисциркуляторного характера на магнитно-резонансной томографии значат, что у пациента присутствуют определенные отклонения в работе сосудистой системы. Чаще всего это связано с гипертонией. Диагноз и разъяснение результатов исследования предоставит лечащий врач.

Проведение диагностики изменений

Картина очаговых изменений вещества головного мозга дистрофического характера наблюдается, по разным данным, от 50 до 80% всех людей по мере их старения. Ишемия, в результате которой прекращается нормальное кровоснабжение, становится причиной провоцирующей изменения в мягких тканях. Резонансная томография помогает выявить причины нарушений и провести дифференциальный анализ заболевания.

Мелкоочаговые изменения, которые поначалу не вызывают беспокойств, могут в результате стать причиной инсульта. К тому же очаги повышенной эхогенности сосудистого генеза могут указывать на онкологическую причину нарушений.

- В полушариях большого мозга — указывает на следующие возможные причины: перекрытия кровотока правой позвоночной артерии посредством врожденной аномалии или атеросклеротической бляшки. Состояние может сопровождаться грыжей шейного отдела позвоночника.

- В белом веществе лобной доли — причинами изменений может стать обычная гипертония, особенно после перенесенного криза. Некоторые аномалии и единичные мелкие очаги в веществе являются врожденными и представляют угрозы для нормальной жизнедеятельности. Опасения вызывает тенденция к увеличению площади поражения, а также сопровождение изменений нарушениями двигательных функций.

- Множественные очаговые изменения вещества мозга указывают на наличие серьезных отклонений в генезисе. Может быть вызвано как состоянием перед инсультом, так и старческим слабоумием, эпилепсией и многими другими заболеваниями, развитие которых сопровождается атрофией сосудов.

Если в заключении МРТ указывается диагноз: «признаки многоочагового поражения головного мозга сосудистой природы» — это повод для определенных беспокойств. От лечащего врача потребуется установить причину изменений и определить методы консервативной и восстанавливающей терапии.

видимые очаги

Если обнаружен очаг дистрофического характера, терапевт обязательно назначит сбор общего анамнеза пациента. При отсутствии дополнительных причин для беспокойства, будет рекомендовано регулярно отслеживать тенденции к развитию патологии. Могут быть выписаны вещества для стимуляции кровообращения.

Изменения вещества мозга дисциркуляторно-дистрофического характера указывают на более серьезные проблемы. Давление и недостаток кровообращения могут быть вызваны как травмой, так и другими причинами.

Признаки мелкоочагового поражения головного мозга при сосудистой этиологии умеренного расширения могут стать причиной диагностирования энцефалопатии, врожденного и приобретенного характера. Некоторые медикаментозные препараты могут только усугублять проблему. Поэтому терапевт проверит связь между приемом лекарств и ишемии.

Любые патологические и дегенеративные изменения должны быть хорошо изучены и проверены. Определена причина возникновения очагового поражения и по результатам МРТ назначена профилактика или лечение обнаруженного заболевания.

Источник: infomrt.ru