Разработка стратегии деятельности любой организации — коммерческой, общественной, муниципальной — начинается с анализа внешней среды. От того, насколько правильно он проведен, зависит успех всех других действий по стратегическому планированию и реализации стратегии.

Внешняя среда — это все те факторы, которые находятся за пределами организации и могут на нее воздействовать.

Внешняя среда, в которой приходится работать организации, находится в непрерывном движении, подвержена изменениям. Меняются вкусы потребителей, рыночный курс рубля по отношению к другим валютам, вводятся новые законы и налоги, изменяются рыночные структуры.

Способность организации реагировать и справляться с этими изменениями внешней среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха.

Среда существования организации делится на две части. Первая часть — «ближнее» окружение — непосредственно влияет на организацию, увеличивает или уменьшает эффективность ее работы, приближает или отдаляет достижение ее целей. Обычно оно включает клиентов, поставщиков, конкурентов, государственное регулирование и требования муниципальных властей, профсоюзы и торговые ассоциации.

Челлендж со студентами, на тему: «Основные факторы внешней среды, предприятий»(на английском)

Вторая часть — «дальнее» окружение — включает все те факторы, которые могут оказывать воздействие на организацию, но не прямое, а опосредованное. Это, например, макроэкономические факторы, требования законодательства, изменения в государственной или региональной политике, социальные и культурные особенности.

Анализ факторов внешней среды

Организации следят за внешней обстановкой с целью выявить и использовать ее благоприятные возможности для достижения корпоративных целей, избежать при этом угрозы препятствий. Этого добиваются пристальным изучением внешней среды на перспективу, составлением перечня возможностей и угроз, которые в дальнейшем позволят как использовать благоприятные возможности, так и найти действенные ответы на вызовы среды.

Факторы прямого воздействия внешней среды.

Внешняя среда организации — совокупность условий, в которых протекает деятельность организации. Внешняя среда зависит от внешних и внутренних факторов влияния.

Выдeляют cлeдyющиe ocнoвныe xapaктepиcтики внeшнeй cpeды:

1. взaимocвязaннocть фaктopoв внeшнeй cpeды

2. cлoжнocть внeшнeй cpeды — чиcлo фaктopoв,

3.пoдвижнocть cpeды — cкopocть изменений,

4. нeoпpeдeлeннocть внeшнeй cpeды — чeм нeoпpeдeлeннee внeшнee oкpyжeниe, тeм тpyднee пpинимaть эффeктивныe peшeния.

Внешняя среда организации прямого воздействия — поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребители, конкуренты и другие факторы, которые непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние операций организации.

Среду прямого воздействия называют непосредственным деловым окружением организации (субъекты среды, которые непосредственно влияют на деятельность конкретной организации).

Внешняя и Внутренняя среда Ресторана. 7 основных факторов.

К факторам прямого воздействия внешней среды организации относятся:

1) Поставщики. От качества поставщиков зависит жизнеспособность многих организаций.

2) Законы и государственные органы заметно влияют на деятельность организации через лицензирование некоторых видов деятельности, давая разрешение на выбор места для офиса, для магазина, для гостиницы, устанавливая тарифы на телефон, на электроэнергию и много другое.

3) Потребители. Фирма существует и тем более процветает до тех пор, пока есть потребитель, пока она удовлетворяет его потребности. Это утверждение справедливо не только для бизнеса.

4) Конкуренты. Это один из внешних факторов, влияние которого невозможно оспаривать. Следует понимать, что потребители — не единственный объект соперничества организаций. Они ведут борьбу за влияние на все факторы внешней среды — трудовые ресурсы, материалы, капитал, за право на использование новых технологий.

Факторы косвенного воздействия внешней среды

Внешняя среда организации — совокупность условий, в которых протекает деятельность организации. Внешняя среда зависит от внешних и внутренних факторов влияния.

Выдeляют cлeдyющиe ocнoвныe xapaктepиcтики внeшнeй cpeды:

1. взaимocвязaннocть фaктopoв внeшнeй cpeды

2. cлoжнocть внeшнeй cpeды — чиcлo фaктopoв,

3.пoдвижнocть cpeды — cкopocть изменений,

4. нeoпpeдeлeннocть внeшнeй cpeды — чeм нeoпpeдeлeннee внeшнee oкpyжeниe, тeм тpyднee пpинимaть эффeктивныe peшeния.

Внешняя среда организации косвенного воздействия — политические факторы, социо-культурные факторы, состояние экономики, международные события и др. Среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого воздействия. Прогнозируя ее воздействие на организацию, руководство не располагает достоверной информацией, поэтому при принятии стратегических для организации решений оно вынуждено опираться лишь на свою интуицию

К факторам косвенного воздействия внешней среды организации относятся:

1) Технология (уровень научно – технического развития. Технологические нововведения влияют на эффективность, с которой продукцию или услугу можно производить и продавать, на скорость морального устаревания продукции, на то, как можно собирать, хранить и распределять информацию, а также на то, какого рода новые продукты и услуги ожидают потребители от данной организации.

2) Состояние экономики. Состояние мировой экономики влияет на стоимость сырьевых ресурсов. Состояние национальной экономики определяет платежеспособность населения, цену кредитов и многое другое.

3) Социально-культурные факторы. установки, жизненные ценности, национальные традиции населения, независимые средства массовой информации и др.

4) Политические факторы – настроение администрации, законодательных органов и судов в отношении бизнеса.

5) Отношения с местным населением. Имеет преобладающее значение местной общественности для организации.

6) Международное окружение. среда организаций, действующих на международном уровне, отличается повышенной сложностью. Это обусловлено уникальной совокупностью факторов, характеризующих каждую страну, особенно сложно принятие управленческих решений в такой организации.

Понятие производственного процесса

Процесс (от лат. processus– продвижение) имеет два значения: 1) последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; 2) совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата(например, трудовой процесс). Эти два энциклопедических определения как в отдельности, так и вместе как нельзя лучше применимы к производству и обнаруживают в нем процесс.

Таким образом, производство– это не только система взаимосвязанных элементов, а, прежде всего, процесс превращения предмета труда(сырья, материалов, полуфабрикатов) в продукт производства.

Вместе с тем сам производственный процесс не является однокачественным по своему содержанию. В нем отчетливо проявляются два разнокачественных процесса– трудовой и технологический.

Следовательно, производственный процесс – это совокупность (единство) трудового и технологического процессов.

Трудовой процесс – это совокупность согласованных трудовых действий одного или многих работников, направленных на достижение поставленной цели. Трудовые действия могут быть как физические, так и умственные.

Технологический процесс – это изменения, которые претерпевает предмет труда под воздействием живого труда или с помощью машин и аппаратов. В технологический процесс нередко входят и естественные процессы, которые происходят в предмете труда под воздействием природных сил и явлений.

Иными словами, технологический процесс– это то, что происходит с предметом труда, а трудовой процесс– это целенаправленное воздействие работника на что-либо: или на предмет труда непосредственно, или же на оборудование, которое затем воздействует на предмет труда. В этой связи очень важно понимать трудовой процесс как часть производственного процесса, которая исходит не-посредственно от работника, а не от машины

Производственный процесс — это целенаправленное, постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт заданного свойства и пригодный к потреблению или к дальнейшей обработке. Производственный процесс начинается с его проекта и заканчивается на стыке производства и потребления, после чего происходит расходование произведенной продукции.

Структура производства

Первичным звеном в организации производственного процесса является рабочее место. Оно представляет собой часть производственной площади, оснащенной необходимым оборудованием и инструментами, при помощи которых рабочий или группа рабочих (бригада) выполняет отдельные операции по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства.

Характер и особенности рабочего места во многом определяют вид производственной структуры. Оно может быть простым (рабочий обслуживает один станок), многостаночным (рабочий обслуживает несколько станков) или коллективным (на одном рабочем месте трудится несколько рабочих).

Совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению однородной продукции, образует производственный участок. На крупных и средних предприятиях производственные участки объединяются в цехи.

Цех — это производственное и административно обособленное подразделение предприятия, в котором выполняется определенный комплекс работ в соответствии с внутризаводской специализацией.

Исходя из назначения и характера изготовляемой продукции или выполняемых работ на предприятии, выделяют основное, вспомогательное, обслуживающее и побочное производство и, соответственно, основные, вспомогательные, обслуживающие и побочные участки, цехи и хозяйства.

К цехам основного производства относятся цехи, изготовляющие продукцию предприятия. На машиностроительных заводах к ним относятся литейные, кузнечно-прессовые, механические, сборочные; на металлургических — доменные, сталеплавильные, прокатные цехи; на обувных и швейных предприятиях — закройные и пошивочные. Перечень цехов зависит от вида изготовляемой продукции и уровня специализации предприятия. Иногда однородные цехи на крупных предприятиях объединяются в корпуса. На небольших предприятиях с относительно простым производством создавать цехи нецелесообразно.

Различают цеховую, бесцеховую и корпусную производственные структуры.

Цеховая структура включает цехи, участки, рабочие места;

Бесцеховая структура содержит участки, рабочие места;

Корпусная структура включает корпус, производство, цехи, участки, рабочие места.

Классификация основных цехов по стадиям изготовления готового продукта аналогична классификации производственных процессов:

— заготовительные (литейные, кузнечные, прессовые, цехи металлоконструкций);

— обрабатывающие (механические, деревообрабатывающие, термические, гальванические);

— сборочные (цехи узловой и общей сборки, испытательные, окраски готовых машин).

Вспомогательные цехи способствуют выпуску основной продукции, производят вспомогательные виды изделий, необходимые для нормальной работы основных цехов. Так, инструментальные цехи оснащают основные цехи инструментом.

Обслуживающие цехи и хозяйства выполняют работу по обслуживанию основных и вспомогательных цехов транспортировкой и хранением сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и т. п.

Побочные цехи занимаются использованием и переработкой отходов основного производства (цех ширпотреба).

В настоящее время распространены организационные формы малых, средних, крупных предприятий, производственная структура каждого из которых обладает своими особенностями.

Производственная структура малого предприятия имеет минимум или совсем не имеет структурных производственных подразделений, аппарат управления незначителен, широко применяется совмещение управленческих функций.

Структура средних предприятий предполагает выделение в их составе цехов, а при бесцеховой структуре — участков. Создаются минимально необходимые для обеспечения функционирования предприятия собственные вспомогательные и обслуживающие подразделения, отделы и службы аппарата управления.

Крупные предприятия в обрабатывающей промышленности имеют в своем составе весь набор производственных, обслуживающих и управляющих подразделений.

Несмотря на разнообразие цехов и участков основного производства, они формируются по конкретным признакам, определяющим их структуру. К таким признакам относятся технологическая и предметная специализация.

Источник: infopedia.su

Основные факторы внешней среды бизнеса

1 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики

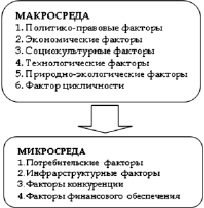

В данной статье представлен анализ влияния факторов внешней среды на процессы формирования и развития инновационного потенциала предприятия. В ходе исследования было выявлено, что инновационный потенциал подвержен влиянию как на уровне самого предприятия (микросреда), так и на уровне региона, государства в целом (макросреда).

Детальный анализ позволил выделить следующие группы факторов макросреды: политико-правовые, экономические, социологические, технологические, природно-экологические факторы, фактор цикличности. Специфика влияния данных факторов неоднородна, зависит от характера деятельности предприятия. К факторам микросреды были отнесены потребительские, инфраструктурные факторы, а также влияние конкуренции и финансового обеспечения. Направление развития инновационного потенциала находится в прямой зависимости от этих факторов, их воздействие более однородно. В целом исследование показывает, что даже при негативном влиянии факторов внешней среды предприятие способно эффективно воспользоваться собственными возможностями и сложившейся ситуацией для успешного развития инновационного потенциала и извлечения экономической выгоды.

инновационный потенциал

внешняя среда

микросреда

макросреда

1. Акифьева В.А., Батова Т.Н. Систематизация определений понятия «Маркетинговый потенциал предприятия» // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/121-17435 (дата обращения: 19.02.2015).

2. Васюхин О.В., Павлова Е.А. Концепция инновационно-ориентированной организационной структуры промышленного предприятия // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 11. – С. 213–215.

3. Васюхин О.В., Павлова Е.А. Анализ существующих подходов к организации инновационной деятельности на предприятиях // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 11. – С. 215–218.

4. Портер М. Конкуренция. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.

5. Смирнова Л.А., Павлова Е.А. Оценка конкурентных преимуществ предприятия на основе анализа его инновационного потенциала // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/121-17988 (дата обращения: 20.03.2015).

Каждое предприятие осуществляет свою деятельность, испытывая влияние различных факторов внешней среды, которая на сегодняшний день отличается высокой степенью сложности и неопределенности. При этом способность к реализации этой деятельности определяется инновационным потенциалом предприятия, а значит особенно важно установить характер и степень влияния данных факторов на формирование и развитие инновационного потенциала. Стоит отметить, что изучение указанных взаимосвязей также имеет смысл в аспекте разработки методов оценки инновационного потенциала, так как, по мнению авторов, необходимо учитывать устойчивость тех или иных составляющих потенциала влиянию внешних условий.

Исследованиям понятия и составляющих инновационного потенциала посвящены работы многих авторов [1, 2, 3, 5]. В общем случае инновационный потенциал предприятия можно определить как совокупность различного рода ресурсов, необходимых и достаточных для осуществления требуемых масштабов инновационной деятельности с заданными критериями ее эффективности [2]. Формирование инновационного потенциала для обеспечения результативной инновационной деятельности предприятия, как правило, сопряжено с необходимостью решения сложных задач, в том числе направленных на исследование факторов внешней среды предприятия.

Для активизации инновационной деятельности, прежде всего, необходима адаптация системы управления под изменяющиеся условия ведения бизнеса. Только такой подход позволит обеспечить реалистичность достижения поставленных целей и, прежде всего, желаемую результативность инновационных процессов.

Предприятие в целом и его инновационный потенциал подвержены влиянию факторов как на уровне самого предприятия, так и на уровне региона, государства в целом. Таким образом, внешнюю среду следует рассматривать как совокупность двух относительно самостоятельных подсистем: макроокружения (макросреды) и непосредственного окружения, то есть совокупности объектов и условий, с которыми предприятие сталкивается в повседневной деятельности (микросреды). Внешняя среда в целом включает в себя группы факторов макро- и микросреды, представленные на рисунке.

Факторы внешней среды, влияющие на формирование и развитие инновационного потенциала предприятия

Рассмотрим более подробно влияние основных факторов среды на формирование и развитие инновационного потенциала.

Влияние факторов макросреды

Первая группа факторов макросреды – это политико-правовые факторы. Они определяют государственную политику в области инновационного развития, а также состояние правовой среды в сфере инновационной деятельности. Основными факторами в данной группе являются: уровень развития законодательной базы инновационного предпринимательства; уровень развития государственного рынка инноваций; степень заинтересованности региональных органов власти в инновационном развитии предприятий; уровень политической стабильности в стране; степень коррумпированности государственных структур.

На наш взгляд, роль государства заключается в определении стратегических целей, приоритетов в области инновационного развития предприятий в целом, определении потребностей общества, которые можно эффективно удовлетворить путем внедрения инноваций, поддержки этого развития, а также создания законодательной базы. В то же время неразвитость законодательной базы, отсутствие эффективного правового регулирования, политической стабильности, высокий уровень коррупции существенно повышают и без того высокие риски инновационного предпринимательства и вследствие этого могут служить сдерживающими факторами.

Вторая группа факторов – это экономические факторы. Общая экономическая ситуация в стране, вся система экономических показателей оказывает прямое влияние на развитие инновационной деятельности и формирование инновационного потенциала. В данном случае экономические факторы скорее влияют на стабильность предприятия в целом, нежели оказывают специфическое влияние на инновационный потенциал. Так, высокая инфляция сокращает покупательную способность потребителей, в том числе инновационной продукции, уровень процентных ставок на капитал может сделать выгодными или невыгодными инвестиции в инновационную деятельность на предприятиях и так далее.

Однако в условиях российской экономики можно отметить специфическое влияние на инновационный потенциал такого фактора, как курс валют. На сегодняшний день большая часть российских предприятий практически полностью зависит от импортного оборудования. То есть основные фонды предприятия, его техническое оснащение, модернизируются за счет закупаемой у других стран продукции, цена на которую определяется в евро, долларах или условных единицах. С учетом ситуации на валютном рынке и динамики курса рубля, цены на такую продукцию резко возросли, и многие предприятия уже не могут позволить себе закупать новое оборудование и совершенствовать производственный процесс, что тормозит развитие их инновационного потенциала. В данном аспекте нужно отметить, что российским компаниям нужно становиться более независимыми от импортного оборудования и повышать собственный инновационный потенциал в том числе за счет разработки и выпуска отечественной конкурентоспособной на мировом рынке технической продукции.

Третья группа факторов – это социокультурные факторы. Особо важными факторами в данной группе являются: этические и религиозные нормы; инновационная культура общества; наличие демографических проблем

Социокультурная среда непосредственно определяет формирование спроса на конечную инновационную продукцию, а также саму возможность внедрения нововведений в производство и жизнь. Стремление общества к новому, прогрессивному, необходимость внедрения инноваций для преодоления социальных кризисов и решения демографических проблем стимулируют инновационное развитие как общества, страны в целом, так и отдельных предприятий. Тогда как инновационная инертность общества, характеризующаяся острым неприятием нововведений, тормозит создание и развитие инновационного потенциала.

Следующая группа факторов – это технологические факторы. Научно-технический процесс, безусловно, оказывает огромное влияние на производство в целом и инновационную деятельность в частности. В данном случае стоит особо выделить следующие два фактора: уровень развития научно-технического прогресса; скорость научно-технического прогресса.

Значимость этих факторов определяется тем, что высокий уровень развития научно-технического прогресса позволяет более быстро, эффективно осуществлять инновационный процесс, дает возможность выбора альтернативных путей развития и применения одной и той же научно-технической идеи в разных отраслях. В то же время неверный выбор направления инновационного развития и несвоевременная реакция предприятия на происходящие изменения в развитии технологий могут существенно снизить его конкурентные позиции.

Пятая группа факторов – это природно-экологические факторы. В современных условиях данная группа имеет высокую степень актуальности и оказывает серьезное влияние на промышленное производство. К данной группе факторов можно отнести: наличие природных ресурсов; доступность природных ресурсов; состояние экологических показателей и уровень развития системы государственного контроля в области охраны окружающей среды.

Наличие природных ресурсов стимулирует производство, упрощает производственный процесс, особенно в совокупности с налаженной системой поставки этих ресурсов. С другой стороны, ресурсная ограниченность, тормозящая производство товаров по прежней технологии (например, энергетический кризис), стимулирует новые разработки, поиск новых ресурсов и способов их переработки. В то же время нарастающие экологические проблемы и введение новых, более строгих норм законодательства в сфере защиты окружающей среды провоцируют возникновение новых издержек производства, связанных с применением природосберегающих технологий.

И, наконец, последний фактор макросреды – это фактор цикличности, который оказывает влияние на эффективность внедрения, а также на окупаемость вводимых на предприятии инноваций. Инновационная активность испытывает на себе наибольшее влияние среднесрочных и длинноволновых колебаний, в основе которых лежит замена части основного капитала. Механизм смены фаз экономического цикла характеризуется темпами и структурой накопления капитала, колебаниями средней нормы прибыли.

Структурный кризис, кризис перепроизводства и безработица, соответствующие фазе экономического кризиса, создают условия, при которых получение высокой нормы прибыли невозможно без внедрения радикальных нововведений. Это стимулирует развитие инновационного потенциала и инновационной деятельности на предприятиях. По мере роста экономической системы из фазы кризиса экономика становится все более инертной к радикальным нововведениям, происходит переход на улучшающие. В момент, когда экономический цикл достигает высшей точки подъема, достигается моральное старение основного капитала, спад инновационной активности и снижение инновационного потенциала.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что факторы макросреды оказывают огромное влияние на деятельность любого предприятия, однако сила и специфика этого влияния неоднородны. Для того, чтобы узнать, какие условия непосредственно влияют на инновационную деятельность предприятия, проведем анализ факторов микросреды.

Влияние факторов микросреды

Первая группа факторов микросреды – это потребительские факторы. Недавнее изучение практики и тенденций развития инноваций в России и других странах мира показало, что на первый план выходят проблемы эффективной работы с потребителем, от которой зависит успех коммерческой реализации инноваций.

Эффективная коммерциализация инноваций стимулирует производителей к наращиванию инновационного потенциала, увеличению масштабов инновационной деятельности. Следовательно, активное взаимодействие с потребителями, привлечение их к процессу разработки и внедрения инноваций снижает затраты на инновационную деятельность, фактически предлагая готовые идеи и решения. Производителям следует уделять особое внимание изучению таких факторов, как спрос потребителей на инновационную продукцию, потребительские предпочтения и полезность инновационных товаров. В полной мере эту концепцию выражает понятие «потребительских инноваций».

Чрезвычайно важным в инновационной деятельности является распространение нововведения в другие отрасли, адаптация новых технологий и продуктов для других сфер, формирование новых секторов рынков. Иначе говоря, в инновационном потоке особое значение приобретает инфраструктура – система подготовки соответствующих кадров, каналы распространения научной информации, финансовые способы активизации научного поиска и т.п. Без построения необходимой инфраструктуры любое изобретение может стать лишь достоянием истории.

Развитая инфраструктура, которая предполагает оказание информационной, научной, производственной поддержки, консалтинговых и образовательных услуг, услуг по рекламе и продвижению инноваций, безусловно, оказывает огромное положительное влияние на формирование инновационного потенциала предприятия. Снижаются риски инновационной деятельности, она становится более привлекательной. В случае, если инновационная инфраструктура развита слабо, отсутствует распространения знаний и информационного обмена, формирование и развитие инновационного потенциала становится затруднительным.

Третья группа факторов микросреды – это факторы конкуренции. Уровень конкуренции, характеризуемый количеством участников, коэффициентом эластичности производимой продукции, концентрацией предпринимательской активности, оказывает влияние на процесс формирования инновационного потенциала.

В условиях рыночной экономики любая экономическая система действует в условиях несовершенной конкуренции. Умеренная конкуренция способствует ускорению процесса внедрения новшеств, стимулирует поиск новых конкурентных решений для укрепления конкурентных позиций предприятия, как следствие – осуществление различных разработок. Если рынок перенасыщен, нужно предложить что-то качественно новое. Отсутствие конкуренции зачастую провоцирует снижение восприимчивости к инновациям у потребителей, влечет за собой рост спроса на продукцию низкого качества. Но с усилением конкурентной борьбы денежные ресурсы истощаются, инновационный процесс или замедляется или прекращается совсем.

Однако борьба среди конкурентов в современных условиях в основном тормозит инновационную деятельность, так как конкуренты думают о собственных интересах, но не об удовлетворении инновационных потребностей. Конкуренция не стимулирует больших инвестиций. Поэтому многие исследователи отмечают, что характерной чертой инновационного рынка сегодня становится не конкуренция, а кооперация [4].

Еще одной группой факторов микросреды являются факторы финансового обеспечения. Как известно, финансирование инновационной деятельности может осуществляться за счет собственных, привлеченных и заемных средств. В рамках данной группы факторов наибольший интерес представляет уровень развития венчурного финансирования инновационной деятельности.

Степень развития данной формы инвестирования в инновационную деятельность, активность венчурных инвесторов оказывает значительное влияние на формирование и развитие инновационного потенциала предприятия. Не каждый предприниматель имеет возможность и желание привлекать кредит для осуществления инновационной деятельность, что связано с ее высокими рисками, а также требованиями и условиями кредитных организаций, начиная с высокой ставки по кредиту и заканчивая необходимостью обеспечения кредита залоговым имуществом.

Получить государственную поддержку в виде непосредственных инвестиций в инновации в российских реалиях также крайне сложно. Поэтому активность венчурных инвесторов, их готовность вкладывать деньги в инновационные проекты предприятий во многом определяет возможность развития инновационного потенциала. К тому же, чтобы привлечь такого инвестора, специалистам и руководству предприятия необходимо иметь детально продуманную, обоснованную стратегию инновационного развития и существенную инновационную идею в целом. Работа над ними также способствует увеличению инновационного потенциала.

Низкий же уровень развития венчурного финансирования в стране, регионе снижает возможность формирования и развития инновационного потенциала предприятия, так как значительно сокращает список источников финансирований инноваций. Особенно сильно это отражается на капиталоемкой инновационной деятельности.

Можно сделать вывод, что характер и направление развития инновационного потенциала предприятия находятся в прямой зависимости от факторов микросреды, которые имеют более однородное воздействие, нежели факторы макросреды.

Заключение

Таким образом, нами были рассмотрены основные группы факторов макро- и микросреды, оказывающих влияние на формирование и развитие инновационного потенциала предприятия. Был проведен анализ возможного стимулирующего и сдерживающего воздействия факторов макросреды, а также более подробно изучены факторы микросреды. В заключение можно сказать, что какими бы негативными ни казались внешние условия функционирования предприятия, оно всегда может извлечь из них определенную выгоду, грамотно, уместно и эффективно используя свой инновационный потенциал для создания конкурентных преимуществ.

Рецензенты:

Васюхин О.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и стратегического менеджмента, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург;

Цуканова О.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и стратегического менеджмента, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург.

Источник: fundamental-research.ru