Процессы инвестирования нередко связаны с крупными вкладчиками, которые могут себе позволить сделать крупные вложения для получения большой прибыли. Однако есть целый сегмент работы для малых инвесторов – они вкладывают мелкие суммы, но благодаря коллективным усилиям фонд получает большие ресурсы для инвестиций в разные активы. Сегодня на рынке можно найти несколько форм коллективного инвестирования, наиболее выгодные из них подробно описаны ниже.

Содержание

- Что такое коллективное инвестирование

- Характерные признаки

- Формы коллективного инвестирования

- Негосударственные пенсионные фонды

- Акционерные и паевые инвестиционные фонды

- Кредитные организации и союзы

- Инвестиционные банки

Что такое коллективное инвестирование

Суть этого вида инвестирования заключается в том, что создается фонд, который принимает деньги мелких вкладчиков в доверительное управление на определенных условиях. В качестве держателей выступают частные лица, индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса. Они располагают небольшими суммами, но при этом не желают откладывать их на депозит, поскольку он не приносит желаемую доходность.

Экономика 10 класс (Урок№11 — Формы организации бизнеса.)

Коллективное инвестирование создает основу для аккумулирования этих средств. Несмотря на небольшой размер вклада, благодаря большому их количеству (эффекту масштаба), они становятся реальным ресурсом, который может быть успешно вложен в различные проекты. Именно благодаря концентрации финансов появляется возможность заработать – в противном случае индивидуальные усилия инвесторов не дают ощутимого эффекта из-за своей разрозненности.

Принцип работы фонда коллективных инвестиций состоит в том, что он собирает средства разных вкладчиков на определенных условиях. Каждый инвестор подписывает договор, в котором определяется срок вложения, ожидаемая доходность, условия выплаты, а также распределение рисков.

Поскольку фонд имеет возможность привлечь финансы со всей страны или от держателей вкладов других стран, благодаря совместным усилиям компания становится привлекательной для крупных участников рынка. Полученные деньги вкладываются в различные проекты в соответствии с принципами распределения рисков.

- управляющая компания – наиболее важное звено, именно она контролирует поступление и расходование средств фонда, решает, куда именно следует их инвестировать;

- депозитарий осуществляет учет имущества фонда, следит за работой управляющей компании;

- регистратор производит учет права собственности каждого держателя на свою долю;

- аудитор контролирует отчетность, проверяет управляющую компанию.

Характерные признаки

Для определения коллективного инвестирования существует ряд признаков, которые можно наблюдать вне зависимости от конкретной формы этого вида финансовой деятельности:

- средства привлекаются в основном путем подписания договоров или размещения в свободной продаже ценных бумаг развивающихся компаний;

- основной деятельностью фонда является вложение средств в ценные бумаги;

- основа прибыли – проценты, дивиденды от сделок;

- эта прибыль распределяется между участниками фонда в соответствии с размером их вклада.

По сравнению с другими способами инвестирования (например, размещение денег в венчурных фондах), коллективный метод финансовых вложений имеет собственные отличия:

- Все вклады держателей переходят в общую массу, показатели доходности и рисков по которой усредняются.

- Впоследствии доходность и убыточность пересчитывается по средним параметрам, распределяясь равномерно между всеми инвесторами (с учетом размеров их вложений).

- Вкладчики самостоятельно несут риски, т.е. они передают средства под свою ответственность.

- Фонд не обещает проведение каких-либо конкретных (фиксированных) выплат, а только указывает общий прогноз доходности (обычно в процентах годовых).

- Держатель вклада до подписания договора вправе самостоятельно выбирать направления инвестирования. Он должен указать, в какие отрасли, по его мнению, фонд должен вложить его долю. Это позволяет снизить риски потери при наличии соответствующих профессиональных знаний.

Формы коллективного инвестирования

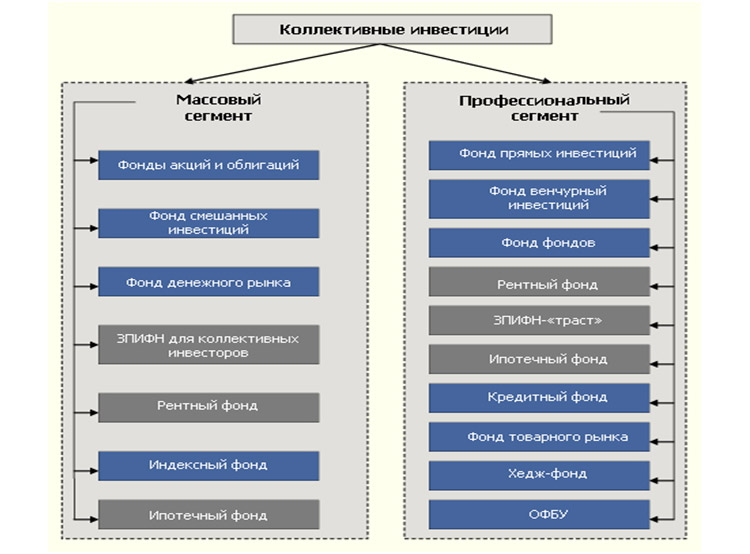

На сегодняшний день рынок коллективных инвестиций представлен в виде нескольких форм компаний, которые определены согласно требованиям федерального законодательства. Это частные пенсионные фонды, ПИФы, АИФы, кредитные организации и инвестиционные банки.

Негосударственные пенсионные фонды

В России на сегодняшний день действует накопительная пенсионная система. Это означает, что частью страховых взносов будущий пенсионер может распоряжаться самостоятельно, отправляя ее в государственный или негосударственный пенсионный фонд. Последний обязан передать их в управляющую компанию (одну или несколько). А компания, в свою очередь, осуществляет инвестирование полученных финансов для их приумножения.

В качестве инвесторов в такие фонды могут выступать частные лица (будущие пенсионеры, заинтересованные лица), предприниматели или коммерческие организации. Как правило, такие компании предлагают небольшую доходность (около 10-12% годовых). Однако их работа тщательно регламентирована государством, которое заинтересовано в сохранении накопительной части пенсии, поэтому и надежность вложений значительно увеличивается.

Акционерные и паевые инвестиционные фонды

Главной задачей этих компаний является активное привлечение средств граждан для вложения их в различные проекты. Как акционерные, так и паевые фонды занимаются сбором денег с частных лиц, не владеющих полноценной финансовой информацией. Предполагается, что благодаря посредничеству компании, ее клиенты будут получать пассивный доход и отдавать часть прибыли в виде процентов.

Отличия между АИФ и ПИФ состоит в том, что первый представляет собой акционерное общество, т.е. юридическое лицо, занимающееся вложениями финансов в покупку акций. Паевой фонд не зарегистрирован как юрлицо, формально он имеет только индивидуальное обозначение, которое позволяет выделить его в ряду подобных организаций. ПИФ привлекает средства и выдает инвестиционный пай (ценную бумагу, которая подтверждает право вкладчика на часть прибыли подобно акции). АИФ может размещать только акции, кроме обыкновенных именных.

Кредитные организации и союзы

Имеются в виду потребительские кооперативы, которые подобно банкам оказывают услуги по предоставлению кредитов. На сегодняшний день в России существует более 100 таких организаций, суммарная величина активов достигла 30 миллиардов рублей. За кредитным союзом закрепляется статус некоммерческой организации, т.е. формально она не ставит целью получение прибыли.

Тем не менее, потребительский кооператив всегда числится на учете как юридическое лицо, и на практике он зарабатывает средства благодаря деятельности по предоставлению кредитов. Поэтому союз вынужден регулярно привлекать средства у населения под большие проценты (10-15% годовых и выше). Именно это делает их намного более привлекательными, чем обычные банки.

Инвестиционные банки

Это специализированные кредитные организации, основная деятельность которых связана не с предоставлением займов, а с проведением различных операций на фондовой бирже. Наряду с этим инвестиционные банки оказывают и такие виды услуг:

- содействие при выпуске и продаже акций и облигаций;

- предоставление финансовых гарантий в процессе размещения этих бумаг;

- кредитное финансирование (выдача векселей, облигаций, кредитов);

- дилерские и брокерские услуги;

- управление активами и фондами и др..

Обычно инвестиционные банки работают с крупными вкладчиками, однако для привлечения дополнительных средств им могут быть интересны и частным лицам с небольшими сбережениями.

Преимущества и недостатки коллективного инвестирования

Коллективные инвесторы, обладающие незначительными активами, выступают в роли участника рынка только через посредника (например, паевой инвестиционный фонд или кредитную организацию). Такие особенности работы имеют как свои плюсы, так и отрицательные стороны.

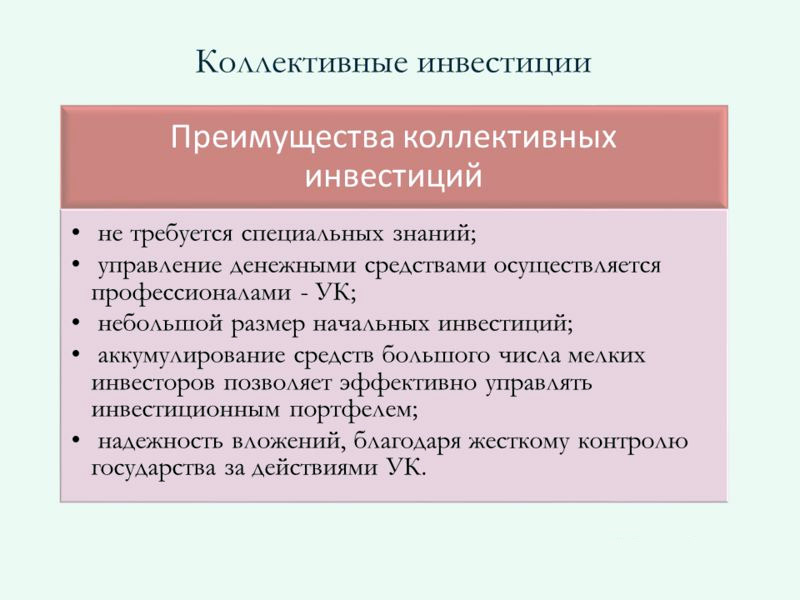

К основным преимуществам можно отнести следующие моменты:

- Возможность получения реального дохода, который практически всегда обгоняет инфляцию и даже самые высокие ставки по банковским депозитам.

- Профессиональное управление финансами, благодаря знаниям и опыту инвесторов, управляющих фондом коллективных инвестиций. По сути, это главное преимущество, потому что частный инвестор зачастую не обладает достаточными знаниями для принятия грамотных финансовых решений.

- Распределение (диверсификация) рисков. Поскольку у мелких вкладчиков отсутствуют достаточные средства для вложения в разные проекты, они практически никогда не могут распределить свои финансы. Это создает потенциальную угрозу потери всех сбережений, потому что основным правилом инвестирования является именно распределение возможных рисков.

- Еще одно преимущество – надежность. Фонд коллективных инвестиций строго следует требованиям законодательства, потому что в противном случае контролирующие органы отзовут у него лицензию. В таких ситуациях вкладчики нередко имеют возможность сохранить средства – например, финансы из 1 негосударственного пенсионного фонда передаются в другой.

- Благодаря привлечению денег от коллективных инвесторов, фонд предлагает заключить договор на особенно выгодных условиях. Связано это с тем, управление совместными инвестициями предполагает меньшие издержки, чем траты, связанные с индивидуальным обслуживанием каждого вклада.

На основе этого анализа можно сказать, что основные преимущества коллективного инвестирования сводятся к профессиональному управлению и надежной диверсификации рисков, чего практически невозможно добиться в случаях совершения вложений в одиночку. Однако такой вид финансовой деятельности обладает и некоторыми недостатками. Они связаны с такими нюансами:

- Частные инвесторы получают только пассивный доход (за редким исключением). С одной стороны, это избавляет от необходимости самостоятельного изучения рынка, на что уходит много времени и сил. Но с другой – мелкий вкладчик не получает соответствующего опыта, который мог бы пригодиться ему в дальнейшем.

- Важный недостаток связан со сложностью выбора конкретного фонда коллективных инвестиций. Каждому держателю счета нужно выбирать только проверенные компании, которые существуют на рынке длительное время и уже сумели завоевать доверие среди клиентов. В противном случае появляется угроза потери существенной части депозита.

Поэтому можно сказать, что коллективное вложение средств – это основной путь получения прибыли частного инвестора, который обладает небольшими сбережениями. В дальнейшем можно диверсифицировать полученный доход, реинвестировав его в разные фонды, в соответствии с правилами риск-менеджмента.

Источник: finswin.com

35 Вопрос: Основные типы и виды коллективного предпринимательства

К коллективному предпринимательскому бизнесу относится совокупность организационно-правовых форм предпринимательства, участники которых несут неограниченную солидарную ответственность по обязательствам предпринимательской фирмы всем своим имуществом. Основу коллективного предпринимательства составляет коллективная собственность на средства производства, которая представляет собой право совокупности объединившихся в коллектив субъектов предпринимательского бизнеса на пользование, владение и распоряжение средствами производства.

В рыночно ориентированной экономике имеются следующие особенности формирования коллективной собственности на средства производства:

— наличие у некоторой совокупности людей общности предпринимательских интересов в сочетании с отсутствием у каждого из них заинтересованности в индивидуальном предпринимательстве по организационным (нет способностей), финансовым (недостаток капитала) или иным соображениям;

— общее желание этих людей сформировать единый коллектив предпринимателей для реализации общих предпринимательских интересов;

— добровольный отказ субъектов бизнеса от частной собственности на средства производства в пользу коллективной собственности при организации предпринимательской фирмы;

— добровольное согласие всех участников складывающегося коллектива на несение солидарной (другими словами, неограниченной) ответственности по обязательствам субъекта предпринимательского бизнеса либо на коллективные действия при отсутствии обязательственных и вещных прав со стороны каждого из представителей коллектива на имущество коллектива и при солидарном избежании коллективом участников фирмы ответственности по обязательствам фирмы.

Коллективная собственность на средства производства не является полным отрицанием частной собственности. Во-первых, коллективная собственность является производным типом от частной собственности и формируется в результате коллективизации и обособления частного имущества. Во-вторых, участие любого человека в предпринимательском бизнесе в составе некоторого коллектива не исключает возможности его одновременного участия и в частном бизнесе. В-третьих, субъекты коллективного предпринимательского бизнеса создаются на определенное время, и каждый человек имеет возможность выйти из него в любой момент.

Современная мировая и российская практика предпринимательской деятельности дает эмпирические основания для выделения четырех типов коллективного предпринимательства, а именно:

— коллективное предпринимательство на базе кооперативной собственности;

— коллективное предпринимательство на базе групповой (совместной) собственности;

— коллективное предпринимательство на базе совместно-долевой собственности;

— коллективное предпринимательство на базе ассоциированной собственности.

1 тип: Коллективное предпринимательство на базе кооперативной собственности базируется на двух организационно-правовых формах субъектов предпринимательства — производственных кооперативах и потребительских кооперативах.

Под производственным кооперативом (артелью) понимается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов.

Физические лица — члены производственного кооператива, которых должно быть не менее пяти, несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность, имущество производственного кооператива делится на паи его членов, а прибыль производственного кооператива и имущество, оставшееся в случае его ликвидации, распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иное не предусмотрено уставом данного кооператива.

Черты производственного кооператива:

— совместная деятельность на основе членства;

— личный труд участников;

— объединение имущественных паевых взносов.

Субсидиарный характер ответственности означает, что члены производственного кооператива обязуются привлекать к оплате долгов своей фирмы личное имущество в случае, если имущества кооператива окажется недостаточно для покрытия таких долгов. Это значит, что обязательства производственного кооператива погашаются не только за счет имущества самого кооператива, но и за счет личного имущества его членов.

Важнейшими особенностями производственных кооперативов являются:

— наличие паев как способа участия членов производственного кооператива в его имуществе;

— сочетание оплаты паев и обязательного личного трудового участия в деятельности производственного кооператива в любом качестве;

-сочетание долевого — через пай — участия членов кооператива в имуществе данного кооператива с принципом субсидиарной ответственности, которую обязаны нести все члены кооператива по обязательствам данного кооператива;

-возможность передачи членства в производственном кооперативе по наследству.

Из всей суммы паев производственный кооператив может создать так называемые неделимые фонды кооператива, которые в случае добровольного или принудительного выхода члена производственного кооператива из состава кооператива на самом деле оказываются вполне делимыми. По закону ему «на выходе» обязательно должна быть выплачена стоимость внесенного пая или выдано имущество, соответствующее величине его пая. Предпринимательские возможности неделимых фондов производственного кооператива состоят в другом — в том, что никакие взыскания по долгам членов кооператива не могут быть обращены на неделимые фонды данного кооператива.

В производственном кооперативе отсутствуют учредители, все участники называются членами кооператива. Учредительный договор также отсутствует, а в уставе производственного кооператива основное внимание обращается на:

— состав, размеры и порядок внесения паев;

— характер и порядок личного трудового участия членов кооператива в деятельности кооператива;

— порядок распределения прибыли и убытков кооператива;

— размеры и условия субсидиарной ответственности членов кооператива по долгам данного кооператива;

— состав и компетенцию органов управления кооперативом и порядок принятия ими решений, в том числе — на вопросы, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

Коллективная собственность предполагает и коллективизм в принятии управленческих решений. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов, на котором каждый член кооператива имеет один голос. Закон подробно описывает, какие вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания производственного кооператива и не могут быть переданы им на решение исполнительных органов кооператива, каковыми, по закону, являются правление производственного кооператива и его председатель.

Такими вопросами являются изменение устава кооператива, прием и исключение его членов, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива, образование и упразднение наблюдательного совета кооператива, решение о реорганизации и ликвидации кооператива. Столь подробная регламентация того, что необходимо писать в уставе производственного кооператива и как нужно управлять таким кооперативом, преследует вполне понятные цели — обеспечить законодательные гарантии развития рассматриваемой формы коллективного предпринимательства, поставить заслон на пути возможных злоупотреблений и превращения кооперативной собственности в ширму скрытого частного предпринимательства.

Таким образом, форма производственного кооператива является добровольным выбором людей, решивших предпочесть работе по найму и частному предпринимательству совместную трудовую и предпринимательскую деятельность.

Производственный кооператив — это не только предпринимательская фирма, но и целая система доверительных отношений между людьми, связанных общей целью и коллективным менеджментом. Члены производственного кооператива не являются наемными работниками, напротив, они являются совладельцами имущества своего кооператива, состоящего из паев каждого кооператора, добровольно внесенного им в «общий котел». Поэтому обычно несение членами производственного кооператива субсидиарной ответственности по обязательствам своего кооператива осуществляется в солидарной форме, другими словами, в форме ответственности каждого члена производственного кооператива, не ограниченной относительной величиной его пая.

Особенности производственных кооперативов:

— прибыль распределяется пропорционально трудовому участию и размеру паевого взноса;

— отсутствует верхний предел на количество участников;

— участники имеют равные права при голосовании.

Один и тот же человек враве быть членом нескольких кооперативов. Членами производственных кооперативов могут стать и юридические лица; вопрос о способах их трудового участия в общих делах кооператива законом однозначно не решен. Возможность участия в производственных кооперативах юридических лиц существенно отличает практику применения рассматриваемой организационно-правовой формы предпринимательства в России от аналогичной зарубежной практики, для которой характерно формирование производственных кооперативов на базе членства в них исключительно физических лиц.

Второй организационно-правовой формой предпринимательства, базирующейся на кооперативной собственности на средства производства, является потребительский кооператив. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение физических лиц и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Как и члены производственного кооператива, члены потребительского кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам своего кооператива. Так же, как и производственный кооператив, потребительский кооператив может заниматься предпринимательской деятельностью, а доходы потребительского кооператива от предпринимательской деятельности подлежат распределению между членами кооператива. И, наконец, так же, как в производственных кооперативах, в рассматриваемой организационно-правовой форме отсутствуют учредительные договоры, участники кооператива являются его членами и руководствуются в своей деятельности уставом кооператива.

Примерами потребительских кооперативов могут служить в настоящее время жилищные и жилищно-строительные, гаражные, дачные, садоводческие и другие кооперативы, имущество которых «коллективизировано» и принадлежит не его членам, а всему кооперативу как единому целому, хотя и разделено на паи.

Вместе с тем потребительский кооператив отличается от производственного кооператива по следующим признакам:

— потребительский кооператив относится к числу некоммерческих организаций;

— число членов потребительского кооператива не ограничено;

— личное трудовое участие членов потребительского кооператива в общих делах не предусматривается;

— члены потребительского кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива; под дополнительными взносами понимаются денежные выплаты членов кооператива, направляемые на покрытие образовавшихся убытков потребительского кооператива, согласно данным ежегодного баланса.

Потребительский кооператив — одна из самых противоречивых организационно-правовых форм предпринимательства в России. Сложнее всего установить и объяснить степень «потребительской специфики» рассматриваемого вида кооперативов — по сути, а не по названию. В силу того, что потребительский кооператив объявлен как некоммерческая организация, неясно, почему он все же занимается распределением прибыли, полученной в результате предпринимательской деятельности. Ясно лишь, что замкнуться исключительно на потребительской деятельности такие кооперативы не в состоянии — как только кооператив примется что-либо строить, благоустраивать или ремонтировать своими силами, но не для своих членов, он обязательно, хотя и вынужденно, начнет заниматься предпринимательством. Понятно также, что форма потребительского кооператива дает юридическим лицам легальные основания попробовать силы в качестве членов такого кооператива.

Источник: studfile.net

176764 (Коллективные формы предпринимательства)

Документ из архива «Коллективные формы предпринимательства», который расположен в категории » «. Всё это находится в предмете «экономика» из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «курсовые/домашние работы», в предмете «экономика» в общих файлах.

Онлайн просмотр документа «176764»

Текст из документа «176764»

Введение

Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, которая считается ныне одним из основных факторов экономического роста, важнейшим условием функционирования рыночной системы. Это — динамичный, новаторский процесс.

Это — процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью, процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение достигнутым результатом. Предпринимательство не обязательно означает изобретение чего-то нового. Оно может проявляться и в поиске нового рынка сбыта и в использовании различия цен на двух и более рынках.

Всякий предприниматель выступает в качестве делового человека, но не всякий деловой человек может быть отнесен к категории предпринимателей. Предприниматель — это человек, который берет на себя риск, связанный с организацией нового предприятия, разработкой новой идеи, или нового вида продукции, предлагаемого обществу.

Он в состоянии творчески решать задачи согласования потребностей с экономическими ресурсами. Умение находить идеи, ставить цели, осуществлять их в конкретных делах — одна из характерных черт преуспевающих предпринимателей.

Предприниматель должен обладать такими качествами, как: инициативность, решительность, упорство, ответственность, организаторские способности, умение убеждать и устанавливать связи. Он должен быть компетентным в той области бизнеса, в которой намечает или ведет собственное дело. Предприниматель должен хорошо представлять, что такое рынок и какие инструменты и зависимости здесь действуют. Необходимо четко знать правовую сторону дела — соответствующие разделы законодательства, налоговую систему, ориентироваться в технологии производства, выпускаемой продукции, возможностях сбыта.

Предпринимательство — неотъемлемый атрибут рыночного хозяйства, главная отличительная черта которого — свободная конкуренция. Хотя история предпринимательства уходит в глубь веков, современное его понимание сложилось в период становления и развития капитализма, который избрал свободное предпринимательство в качестве основы и источника своего процветания. Чтобы лучше разобраться, что же такое предпринимательство, обратимся к его истории.

В России предпринимательство существует с давних времён. Зародилось оно ещё в Киевской Руси в торговой форме и в виде промыслов. Первыми предпринимателями в России можно считать мелких торговцев, купцов. Наибольшее развитие предпринимательства относится к годам правления Петра I (1689 — 1725).

По всей России создаются мануфактуры, бурно развиваются такие отрасли промышленности, как горная, оружейная, суконная, полотняная. Известнейшим представителем династии предпринимателей промышленности в ту пору явилась семья Демидовых, родоначальником которой был тульский купец. Дальнейшее развитие предпринимательства сдерживалось существованием крепостного права.

Серьезным стимулом развития предпринимательства стала реформа 1861 года. Начинается строительство железных дорог, реорганизуется тяжелая промышленность, оживляется акционерная деятельность. Развитию и переустройству промышленности способствует иностранный капитал. В 90-е годы XIX века в России окончательно складывается индустриальная база предпринимательства.

В начале XX века предпринимательство становится массовым явлением в России. Начинается процесс монополизации фирм. Среди крупных фирм известны «Продамет», «Продвелом», «Продуголь», товарищества Российско-американской мануфактуры, братьев Нобель и другие.

К сожалению, в России после окончания Первой мировой войны и завершения двух революций был взят курс на ликвидацию рыночных экономических связей. Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая политика – НЭПа (1921-1926 гг.). Однако с конца 20-х годов предпринимательство вновь сворачивается, и лишь в 90-е годы началась его реанимация в России. В октябре 1990 года был принят Закон «О собственности в РСФСР», в декабре 1990 года – Закон «О предприятии и предпринимательской деятельности». С того момента, когда частная собственность и предпринимательская деятельность были восстановлены в своих правах, началось развитие акционерных обществ, товариществ и других форм деятельности предприятий.

Предпринимательство, как особая форма осуществления экономической активности, может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики. Выделяют две основные организационно-правовые формы предпринимательства: индивидуальное и коллективное предпринимательство. В данной работе, как видно из темы, пойдет речь о коллективном предпринимательстве.

Хозяйственные товарищества и общества

Наиболее распространенными формами коллективной предпринимательской деятельности являются хозяйственные товарищества и общества, в которых может осуществиться любая деятельность: производственная, торговая, посредническая, страховая и т.д. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п. 2 ст. 66 ГК РФ).

Товарищества и общества имеют много общих черт:

- Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.

- Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

- Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ.

- Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.

- Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

- Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции (п. 2 ст. 66 ГК РФ).

Различия заключается в том, что товарищества рассматриваются законом как объединения капиталов. Общества в отличие от товариществ, не предполагают (хотя и не исключают) личного участия учредителей в его делах. По степени имущественной ответственности компании делятся на полные, ограниченные и смешанные. Рассмотрим каждую из этих форм подробнее.

- Товарищество (партнерство) – объединение закрытого типа с ограниченным числом участников, осуществляющих совместную деятельность на основе долевой собственности и принимающих непосредственное участие в управлении.

Среди характеризующих товарищество черт следует выделить:

- Фиксированный состав участников;

- Долевое участие в предприятии;

- Участники несут личную имущественную ответственность.

В организационном плане товарищество, хотя и требует договора между его участниками, остается достаточно простой формой организации предпринимательства. Между тем, сохраняя преимущества индивидуального предпринимателя, эта форма дает куда большие возможности для привлечения ресурсов в силу расширения круга участников.

Более широкая имущественная база позволяет расширить возможности привлечения кредитных источников, гарантируемых теперь имуществом всех участников. Кроме того, объединение знаний многих людей, возможности их специализации на определенных функциях управления предприятием в значительной степени снимают проблемы, с которыми сталкивается отдельный индивидуальный предприниматель.

В значительной степени повышается устойчивость самого предприятия, существование которого теперь не столь сильно связано с личностью владельца, поскольку паи могут быть переданы другим лицам в случае выхода кого-либо из участников из дела. Однако и товарищество не лишено недостатков.

Во-первых, разделение функций управления среди участников товарищества создает трудности в виде возможного возникновения конфликтов как на основе конкуренции между участниками, так и борьбы за лидерство. Кроме того, снижается оперативность в принятии решений. Во-вторых, товарищество все же сохраняет в себе чрезмерную ответственность участников притом в значительной степени теперь обусловленную и чужими ошибками. Все это делает данную форму организации предпринимательской деятельности достаточно уязвимой, она наименее распространена.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного хозяйственного товарищества и товарищества на вере.

Полное товарищество. Это товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного полного товарищества.

Полное товарищество создается и действует на основе учредительного договора, который подписывается всеми его участниками (полными товарищами). В учредительном договоре должны быть следующие сведения:

- наименование полного товарищества;

- место его нахождения;

- порядок управления им;

- условия о размере и составе складочного капитала товарищества;

- о размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале;

- о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов;

- об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

В учредительном договоре должны предусматриваться:

- порядок совместной деятельности по созданию товарищества;

- условия передачи ему имущества и участия в его деятельности;

- условия и порядок распределения прибыли и убытков между участниками, выхода учредителей (участников) из состава товарищества.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников, но учредительным договором могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет право действовать от имени товарищества, но при совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Участник полного товарищества не имеет права без согласия других участников совершать сделки от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц.

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. Участники полного товарищества несут ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе не менее чем за 6 месяцев до фактического выхода из товарищества.

Ликвидируется полное товарищество в случае, когда в товариществе остается единственный участник.

Товариществом на вере (коммандитным) признается объединение, в котором в соответствии с учредительным договором один или несколько его действительных членов несут полную (неограниченную) ответственность, по обязательствам товарищества всем принадлежащим им имуществом, а остальные члены-вкладчики — в пределах принадлежащей им доли капитала товарищества, включая неоплаченную ими часть своего вклада. Вкладчики — коммандитисты не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятельности.

Товарищество на вере создается и действует на основе учредительного договора, который подписывается всеми полными товарищами. Учредительный договор товарищества на вере должен содержать следующие обязательные сведения:

- наименование товарищества на вере;

- место его нахождения;

- порядок управления товариществом на вере;

- условия о размере и порядок изменения долей каждого полного товарища в складочном капитале;

- размеры, состав, сроки и порядок внесения ими вкладов, их ответственность за нарушение обязанностей по внесению вкладов;

- совокупный размер вкладов, вносимых вкладчиками.

На основе учредительного договора избирается руководство предприятия: директор, его заместители, главный бухгалтер.

Собственное наименование полного и коммандитного товариществ должно включать слова «полное (коммандитное) товарищество», фамилию или название одного или нескольких действительных членов товарищества. В случае если в наименовании полного товарищества указаны не все его участники, оно должно содержать слова «и компания» или иные слова, указывающие на наличие других участников.

Источник: studizba.com