Основой развития общества есть формирование налаженных правовых контролируемых и стабильных социальных взаимодействий.

Социальный институт – устоявшийся комплекс санкционированных и несанкционированных правил, принципов. Исторически определившиеся нормы, установки, регулирующие всевозможные сферы людской деятельности и организующие их в систему социальных ролей и социальных статусов, основывающих социальную систему.

Социальный институт – совокупность индивидов, организаций и осуществление их конкретных функций. Институты контролируют поведение индивидов общности через систему санкций и наград. В социальном управлении институты имеют огромное значение.

Они способны решать актуальные вопросы, проблемы значительной численности людей. Например, люди, желающие зарегистрировать свои отношения, обращаются к помощи института брака, а идя на выборы – к институтам права и политики.

Структура социального института

Как и каждая система, социальные институты имеют свою структуру. Но поскольку социологи как зарубежные, так и наши находят различные определения социального института, то они в разных формах понимают его внутреннюю структуру, то есть систему опорных элементов функционально взаимосвязанную. Не глядя на обширность точек зрения, все они являются верными, поскольку подразумевают различные взгляды на одно и того же. По мнению С.С. Фролова, точнее будет говорить не о структурных элементах институтов, а об институциональных признаках, то есть совместных для всех установок и свойств:

1. Нормы и образцы поведения;

2. Символика культурных признаков (флаг, герб, обручальное кольцо, иконы и др.);

3. Унитарные культурные черты (дом для семьи и т.д.);

4. Гласный и негласный кодексы (законы, правила, запреты);

5. Миропонимание (любовь в семье, вероисповедание в религии и пр.).

Классификация социальных институтов

Социальные институты бывают формальные и неформальные.

Формальные социальные институты имеют общую схожесть – они прописаны законом взаимодействие между особами реализовывается на основе оговоренных правил, статутов, положений и т.п. Являются важнейшим элементом регулирования сущности общества.

Неформальные социальные институты хотя и контролируются социальными нормами, правилами поведения, но не являются подзаконными. Например, институт дружбы. Имеет много признаков социального института. Ведь дружба – элемент, имеющийся в жизни любого общества, есть необходимой, постоянной в жизнедеятельности людей.

Формальности в дружбе имеются достаточно обширные, конкретные и подчас даже строгие. Обида, размолвка, разрыв приятельских отношений – являются специфическими формами социального контроля в институте дружбы. Но эти формальности никак не узаконены, не прописаны сводами правил, статутов и т.п.

Основные социальные институты

Социальные институты разделяют по типу решаемых ими задач.

- внутренние: регулирование экономики, поддержание стабильности в обществе, обеспечение общественного согласия, защита населения и другие.

- внешние функции: обороны и международного сотрудничества и проч.

3) Образование — институт, обеспечивающий развитие общества путем организованной передачи социального опыта в виде знаний, умений, навыков. Функции образования: адаптация к жизни и труду в обществе, профессиональное обучение, осознание индивида гражданином, приобщение к культурным ценностям, раскрытие личностного потенциала.

4) Церковь – религиозный институт, сформированный на основе единого вероисповедания, где все участники разделяют общие нормы, догматы и правила поведения. Функции церкви: определяет взгляды на мир, моральное утешение и примирение, объединяет верующих, приобщает к культурным ценностям и проч.

5) Науку и культуру — институт, который производит объективные знания. Функции науки: познание мира, интерпретирует знания, определяет взгляды на мир, развивает общество в интеллектуальном плане.

6) Право — система общеобязательных норм и отношений, охраняемых государством. Поведение людей и социальных групп регулируется с помощью права, когда определенные отношения закрепляются в качестве обязательных. Функции права: регулирование и охрана тех отношений, которые полезны для общества в целом.

7) Экономику, производство – институт, управляющий хозяйственной жизнедеятельностью общества.

8)СМИ.

9) Политический – институт функционирования власти.

10) Военный – институт, законного наследия.

Это не окончательный список. Чем больше социальных институтов функционирует в обществе – тем оно более развитое.

Функции социальных институтов

Социальные институты предназначены для того, чтобы удовлетворять важнейшие потребности общества: экономические физиологические, материальные, социальные.

В процессе своей деятельности социальные институты выполняют отдельные функции, которые можно разделить на:

Общие функции:

- Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений, которая стандартизирует поведение людей за счет правил и норм поведения.

- Регулятивная функция – регламентирует действия и способствует выработке шаблонов поведения.

- Транслирующая функция – передача социального опыта, приобщение к ценностям, нормам, ролям данного общества.

- Интегративная функция включает в себя процесс взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных групп.

Отдельные функции:

- Социальный институт брака и семьи реализует функцию воспроизводства.

- Социальный институт здравоохранения ответственен за поддержание здоровья населения.

- Социальный институт производства создает средства для существования.

- Политические институты ведают организацией политической жизни.

- Институт права выполняет функцию разработки правовых документов и соблюдения законов и правовых норм.

- Социальный институт образования ведает социализацией членов общества, приобщения его к ценностям, нормам, законам.

- Социальный институт религии помогает людям в решении духовных проблем.

Все свои функции социальные институты реализуют лишь при условии их легитимности, т. е. признания большинством населения целесообразности их существования.

Ссылки

Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь

Источник: www.e-xecutive.ru

Малый бизнес как социальный институт

Социальный институт — это формальное или неформальное установление, определяющее отношения в обществе, образ мыслей и поведение людей. К формальным институтам относятся право, финансовая и банковская система, механизм государственного управления, формы общественной организации производства и распределения товаров и услуг. Среди неформальных институтов выделяется деловой климат в стране и регионе, традиции, привычки и образ мышления людей, стиль их работы и поведения.

Социальные институты определяют конкурентоспособность национальной экономики, взаимное доверие между населением, бизнесом и государством. При этом экономика рассматривается как функциональная подсистема общества, а экономический рост является не самоцелью, а средством решения общественных проблем, развития социального потенциала и качества жизни населения в стране и регионе.

Малый бизнес нередко рассматривается лишь с количественной стороны. В США к мелким относятся предпринимательские единицы с числом работников до 25 человек, к малым — 25-99 человек, средним — 100-499 человек, крупным — 500-999 человек, крупнейшим — свыше 1000 человек.

В ряде отраслей учитывается также сумма оборота: в оптовой торговле — до 18 миллионов долларов в год, в розничной торговле, сфере услуг и на транспорте — до 5 миллионов долларов. В Японии в качестве критерия выделения малых предприятий учитывается число занятых (в розничной торговле -до 50, оптовой торговле — до 100, в обрабатывающей промышленности и строительстве — до 300 человек) и размер уставного капитала (соответственно до 10, 30 и 100 миллионов иен). Особо выделяются мелкие предприятия (в промышленности — не более 20 человек, в торговле и сфере услуг — не более 5 человек). При этом к малому бизнесу в США относится лишь бизнес, существующий и действующий независимо от других предприятий и не доминирующий на рынке.

В странах Европейского Союза особо выделяется мелкий, малый и средний бизнес. При этом учитывается не только число занятых (дифференцированно по отраслям), но и размер собственного капитала и годового оборота. В Германии также используется преимущественно количественный подход. Малым считается предпринимательство с числом занятых в нем от одного до 49 человек.

В Российской Федерации в соответствии с Законом РФ от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства отнесены коммерческие организации (юридические лица), в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, ее субъектов, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, также не превышает 25%, причем средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней:

— в промышленности, строительстве и на транспорте -100 человек;

— в сельском хозяйстве и научно-технической сфере — 60 человек;

— в оптовой торговле — 50 человек;

— в розничной торговле и бытовом обслуживании — 30 человек;

— в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности — 50 человек.

До 1996 года в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 июля 1991 года № 406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» к ним были отнесены предприятия всех организационно-правовых форм со средней численностью работающих, не превышающей в промышленности и строительстве 200 человек; в науке и научном обслуживании — до 100 человек; в других отраслях производственной сферы — до 50 человек; а в розничной, оптовой торговле, общественном питании и отраслях непроизводственной сферы — до 15 человек. Таким образом, в 1995 году допустимая численность персонала малого предприятия в промышленности и строительстве была сокращена, а в торговле — увеличена.

С 2003 года были особо выделены мелкие предприятия, которые перешли на упрощенную систему налогообложения. При этом учитывается не только численность, но и годовой объем продаж. Такой подход вполне обоснован, поскольку при высокой фондоемкости и автоматизации производства, например в энергетике, предприятие с небольшим коллективом способно выпускать продукцию на многие десятки миллионов рублей и доминировать на региональном и даже национальном рынке.

С позиций классической экономической теории малый и средний бизнес отличается от крупного бизнеса именно своими размерами. С институциональных позиций малый и средний бизнес — качественно определенный общественный институт. На наш взгляд, следует выделить следующие его принципиальные особенности:

— единство отношений собственности и управления: в качестве главного менеджера выступает учредитель или владелец основной части капитала (контрольного пакета и так далее);

— единство объекта управления: экономический субъект (фирма) управляет одним предприятием (согласно Гражданскому кодексу РФ, под предприятием имеется ввиду имущественный комплекс, включающий движимое и недвижимое имущество, имущественные права, требования, долги, нематериальные активы (интеллектуальную собственность) и торговую марку);

— численность коллектива допускает прямой эмоционально-психологический контакт руководителя фирмы (предприятия) с каждым его работником.

Количественные показатели определяют не статус малого и среднего бизнеса как социально-экономического института, а лишь его разделение на средний (преимущественно в виде закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью), малый (преимущественно хозяйственные товарищества и кооперативы) и мелкий бизнес (преимущественно без образования юридического лица).

Одной из форм малого бизнеса является самозанятость — предпринимательство без образования юридического лица и в большинстве случаев без использования наемной рабочей силы. В странах Европейского Союза в 1990-е годы она обеспечивала работой каждого восьмого жителя 31 .

Можно отметить следующие специфические черты самозанятости в Европейском Союзе:

— отраслевая структура: свыше 60% рабочих мест приходится на три сферы — строительство и ремонт, гостиничное хозяйство и питание, услуги;

высокий уровень квалификации, особенно в сфере финансовых, юридических, консультационных, медицинских услуг (в Англии — 17% всех самозанятых имеют ученую степень);

— увеличение доли женщин (в начале 1990-х годов они составляли четверть всех самозанятых), а также лиц пожилого возраста, имеющих проблемы со здоровьем (они составили более 7% общего числа самозанятых в Англии);

— существенные различия в продолжительности рабочей недели (31% используют наемный труд и работают более 40 часов в неделю, в то же время 27% самозанятых женщин с детьми — менее 12 часов);

— семейный характер занятости (в 75% случаев оба супруга заняты в одной сфере, за исключением строительства, где у мужчин лишь в 30% случаев жена также работает на стройке).

В развивающихся странах 30-70% экономически активного населения занято на микропредприятиях с числом работников от двух до 10 человек. Здесь производится до 20 % валовой внутренней продукции, а к 2020 году по прогнозам эта доля может вырасти более, чем вдвое 32 . До недавнего времени для данного сегмента малого бизнеса была характерна отсталая трудоемкая технология, низкие доходы (на уровне прожиточного минимума), плохие условия труда и высокий травматизм, использование детского труда. Такие предприятия благодаря низкой стоимости рабочих мест и использованию местных ресурсов давали работу преимущественно маргинальным слоям, женщинам, занятым в домашнем хозяйстве, и так далее.

Однако в 1990-е годы благодаря созданию эффективной миниатюрной техники, компьютеризации, расширению ассортимента товаров и услуг, снижению серийности их производства, образованию с помощью муниципалитетов производственных сетей, обществ взаимного кредита, лизинговых центров и бытовых кооперативов микропредприятия стали развиваться в высокотехнологических отраслях, сфере услуг, швейной и обувной индустрии как основа массового предпринимательства.

Предприниматель — это физическое или юридическое лицо, которое владеет и распоряжается (управляет) обособленным имуществом (в качестве собственника, арендатора, на правах доверительного управления по контракту или трастовому договору и так далее) в целях извлечения прибыли или дохода, достаточного для оказания социальных услуг на основе самоокупаемости.

Малый бизнес обладает не только количественной, но и качественной определенностью. Его главная черта — соединение функций собственника (распорядителя) имущества и менеджера, который управляет данным имуществом и обеспечивает самоокупаемость бизнеса. Как будет показано далее, именно с этим качественным отличием связаны основные преимущества и ограничения в развитии малого бизнеса.

В статье 2 Устава Всеобщей конфедерации малых и средних предприятий они определяются как фирмы, где собственник, независимо от юридического статуса фирмы, несет прямую личную ответственность за ее техническое, финансово-коммерческое и социальное развитие.

Из понимания малого бизнеса как социального и правового института, особой формы предпринимательства вытекают следующие выводы.

1. Целесообразно определить в федеральном законе понятие малого и среднего бизнеса, включив в него предпринимателей без образования юридического лица, мелкие, малые и средние предприятия. Их разделение следует проводить дифференцированно не только по отраслям, но и по регионам, с учетом численности занятых, годового объема продаж и стоимости производственных активов (прежде всего оборудования).

Следует обсудить вопрос о передаче права установления конкретных показателей малого и мелкого бизнеса на региональный уровень. Субъекты Российской Федерации существенно различаются по структуре экономики, уровню безработицы и условиям жизни населения, степени механизации труда. Предприятие, где занято 20 человек, не может считаться малым в Петербурге, но заслуживает поддержки как малое в Дагестане.

2. В России зарегистрировано около 350 тысяч некоммерческих организаций. Многие из них действуют в режиме самоокупаемости и оказывают местному населению социально значимые образовательные, медицинские, информационные и другие услуги. Роль публичного сектора экономики в постиндустриальном обществе существенно возрастает. Включение некоммерческих организаций в состав малого бизнеса при условии их информационной открытости будет содействовать развитию предпринимательства в сфере социальных услуг.

3. К малому бизнесу относятся лишь независимые и конкурирующие предприятия. Как показывает зарубежный опыт, детально проработанное законодательство прямого действия, которое не нуждается в подзаконных нормативных

актах и не может по-разному трактоваться чиновниками на местах, не позволяет крупным материнским компаниям, государственным и муниципальным органам, общественным и религиозным организациям монополизировать портфель заказов дочерних фирм, фиксировать в своих интересах их цены, распоряжаться прибылью (сверх процентов на вложенный капитал). Это позволяет поставить вопрос об отмене в будущем ограничений на включение в малый бизнес аффилированных и дочерних фирм, созданных компаниями, не относящимися к малому бизнесу.

Источник: cyberpedia.su

Что такое социальный институт

Со словом институт у нас, в первую очередь, ассоциируется учебное заведение.

Но словосочетания «институт власти» или «институт семьи» совсем не про высшее образование.

Это социальные институты, которые организуют и упорядочивают жизнь общества. О них и поговорим в этой статье.

Социальный институт — это .

Слово институт образовано от латинского institutum — устройство, организация.

Социальный институт — это объединение людей, которое выполняет определенные значимые для жизни общества функции. Каждый человек внутри социального института исполняет свою роль, заданную ценностями, традициями (это как?), нормами общества.

Семья, государство, армия, церковь, наука, образование — все это примеры социальных институтов, которые регулируют отношения внутри общества, устанавливают устойчивые связи между людьми. Они же управляют поведением человека, используя систему поощрений и наказаний.

Социальные институты — это крупномасштабные объединения, функционирующие длительное время, встроенные в общество и задающие нормы поведения людей.

Но при этом их никто не насаждает специально. Они складывались постепенно, как ответ на определенные потребности общества.

Формально это некая общность людей и учреждений с материальной базой для осуществления какой-то конкретной деятельности в интересах социума. Содержательно же — это заданный стандарт поведения для конкретных ситуаций.

Например, семья как социальный институт формально регулируется через учреждение под названием ЗАГС (это что?), при этом сюда обращаются в совершенно конкретных случаях, и план каждой процедуры заранее известен.

Признаки социальных институтов

Разные социологи разрабатывали свои системы признаков, характерных для социальных институтов.

Остановимся на 5 основных:

- четкие представления каждого участника о своей функции;

- иерархия и разделение труда (это как?) внутри института;

- одинаковые ко всем требования, обеспечивающие устойчивость института;

- четкие механизмы регуляции: нормы, стандарты, система наказаний и поощрений;

- материальная и интеллектуальная база, формальное наличие учреждения.

Виды социальных институтов

Социальные институты классифицируются в зависимости от направления их деятельности и базовой потребности, которую они удовлетворяют.

Выделяют пять базовых потребностей и, соответственно, пять основных видов институтов:

- Политические — обеспечивают управление и социальную стабильность в обществе. Это политические партии, государство, право, профсоюзы (это что такое?) — все институты, которые отвечают за сохранение идеологических и правовых норм. Базовая потребность — порядок и безопасность.

- Экономические — занимаются регулированием экономических отношений и организацией труда (это как?). Например, рынок, частная собственность (это как?), торговля, банковские структуры. Базовая потребность — добывать средства к существованию.

- Культурно-образовательные — укрепляют и развивают культуру, обеспечивают ее преемственность между поколениями. Сюда относятся школа, вуз, учреждения культуры, творческие союзы. С образованием тесно связана наука, как социальный институт она имеет две цели: получение объективных знаний о мире и формирование на основе этих знаний теоретической базы. Базовая потребность — передача знаний, социализация.

- Институты родства — регулируют внутрисемейные отношения и деторождение. Это семья, материнство, брак. Базовая потребность — продолжение рода.

- Религиозные — регулируют отношения человека с внешними иррациональными силами. Сюда относятся церковь, монашество. христианство, ислам, буддизм и национальные религии. Религия как социальный институт может оказывать огромное влияние на общество. Например, во многих исламских государствах религия определяет нормы социальной жизни. Базовая потребность — разрешение духовных противоречий.

Функции социальных институтов

Независимо от конкретных целей, стоящих перед каждым социальным институтом, все вместе они выполняют определенные функции в обществе:

- создают условия для удовлетворения базовых потребностей людей (это что?);

- регулируют социальные отношения: поощряют желательные действия и препятствуют нежелательным;

- сохраняют устойчивость системы социальных отношений;

- способствуют социализации членов общества.

Рассмотрим функции семьи как социального института:

- удовлетворяет потребность в продолжении рода — люди объединяются, чтобы вместе рожать и растить детей;

- регулирует отношения между полами, задает нормы сексуальной жизни и воспитания детей — в семье у каждого есть роль с определенными обязанностями: муж, жена, отец, мать, ребенок;

- высокий статус семьи в обществе работает на воспроизводство и устойчивость структуры социальных отношений — большинство людей стремятся создать семью, т.к. статус семейного человека выше;

- формирует у детей первичные представления о социальных связях — через семью ребенок понимает, как устроено общество.

Как человек воспринимает социальные институты

Многочисленные социальные институты пронизывают и упорядочивают нашу жизнь. Вне этой системы существовать практически невозможно, только если стать отшельником и изолировать себя от общества.

Таких примеров слишком мало, т.к. человек не приспособлен к жизни вне социума (это как?). Как сказал Аристотель, «человек — социальное животное».

Базовые характеристики понятия социального института сформировались под влиянием теории «социального факта» Эмиля Дюркгейма.

Суть его теории в том, что все мы при рождении встраиваемся в уже имеющуюся систему социальных отношений: законы, традиции, религиозные обряды, система образования, деньги, языковая среда и проч. Эти внешние факты существуют объективно, вне человека и определяют его существование.

Социальные институты для человека являются внешней объективной реальностью. Никто не будет отрицать их существование, но даже если человек решит игнорировать сложившиеся нормы, за этим последуют негативные санкции (это как?), потому что институты обладают принудительной силой и моральным авторитетом.

«. наши институты, которые регулируют нас тем жестче, чем меньше мы помним об их роли».

Рене Жирар, французский философ

Например, образование как социальный институт предлагает индивиду определенный план обучения — человек с детства интегрирован в эту непрерывную систему. Детский сад, школа, среднее специальное или высшее учебное заведение — переходя со ступени на ступень, ребенок получает комплекс общих и профессиональных знаний и навыков.

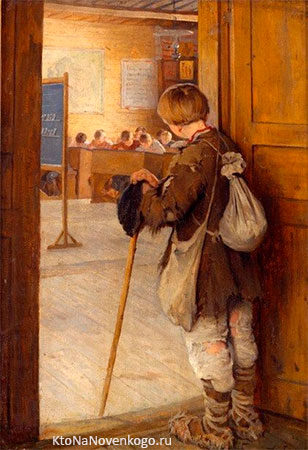

Отрицая роль образования (это как?), человек уже не сможет полноценно встроиться в современное общество. Хотя еще век назад ситуация была иной. Образование только формировалось как институт и считалось необязательным для людей низших классов.

Н.П.Богданов-Бельский, «У дверей школы», 1897

Процесс формирования социальных институтов со всеми их атрибутами и признаками называется институционализацией.

Сравните науку в Средние века, когда гении-одиночки делали великие открытия, и современную науку, сложившуюся в хорошо структурированную систему с четкими целями и функциями.

Если в обществе есть запрос на какую-то деятельность, которая требует объединения разрозненных процессов и их регламентирования, то включается процесс формирования социального института.

Человеческое общество развивается, социальные институты эволюционируют вместе с ним. Что-то за ненадобностью отваливается, например, институт рабства, а что-то зарождается в ответ на потребности социума, например, формирующийся институт рекламы (это как?).

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Против общественных устоев, что складывались веками, не попрешь, с другой стороны, мы наблюдаем тенденции к пересмотру такого общественного института как семья, так в некоторых странах уже становятся приемлемыми однополые браки, а также сожительство. Так что, здесь я согласен с автором, социальные институты вполне подвержены законам эволюции.

Мне подруга показывала свой диплом об окончании социального института. Училась она дистанционно, через интернет. Правда, заплатила порядочно.

Сергей Петрович

Теория социального факта была признана ошибочной ещё при жизни Дюркгейма. Что доказала впоследствии воплощённая в жизнь идея Марксизма-Ленинизма. Человек — не стадное животное, чтобы всегда подчиняться социальным критериям общества. Общество само устанавливает по каким законам ему жить и контактировать с природой и окружающим миром, включая мелкий социум.

Здесь не про ВУЗ речь шла, но все равно спасибо за комментарий.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru