Приостановка деятельности в России некоторых западных вендоров, повышенный спрос на импортозамещение и внедрение доступных решений создают благоприятные условия для перевода бизнеса поставщиков ПО и облачных сервисов на подписочную модель продаж.

Суть подписочной модели заключается в постоянном пользовании продуктом или услугой с периодической оплатой. От традиционной модели годовых или бессрочных лицензий такая модель имеет целый ряд отличий (см. таблицу).

| Подписки | Традиционная модель |

| Подписка ориентирована на ее постоянное продление и не имеет срока окончания | Каждая лицензия атомарна и не учитывает предыдущую лицензию (например, на предыдущий год) |

| Подразумевается автоматическое продление действия подписки на новый период | Требуется обязательный запрос на покупку новой лицензии |

| Для автоматизации операций с подписками используется специальная платформа | Все операции с продлением, организацией сервиса, выдачей лицензии выполняются вручную |

| Ориентация на небольшие сроки (1 месяц – 1 год) и повторяемость покупок (регулярное продление) | Ориентация на лицензии с длительным сроком действия (1–3 года) или бессрочные (однократная покупка) |

| Возможно применение тарификации по реальному использованию ресурсов (pay-as-you-go) и постоплаты | Ориентация исключительно на предоплату; невозможно учесть реальное количество используемых лицензий |

| Клиент всегда имеет доступ к актуальной версии продукта в рамках подписки | Клиент должен отдельно покупать обновление на новую версию продукта |

| Возможно гибкое уменьшение или увеличение количества ресурсов и лицензий в рамках срока действия подписки. Дозакупка при этом производится по модели pro-rate (стоимость дополнительных лицензий пропорциональна сроку, оставшемуся до конца текущей подписки) | В рамках срока действия лицензии нельзя уменьшить количество лицензий (иногда можно, но с ограничениями). Дозакупка означает покупку новой лицензии с более поздним сроком окончания, чем у купленной изначально |

| Актуальные данные о сроке действия и количестве лицензий хранятся в системе управления лицензиями | Обычно оформляется бумажный или электронный документ лицензии с указанием срока действия, объема покупки, подписями и печатями |

| Зачастую имеются системы учета количества используемых лицензий, даже для on-premise-программ | Отсутствуют системы учета реального объема использования ПО |

| Обычно у поставщика в системе учета и управления подписками есть API для интеграции с внешними системами, например, у реселлеров | Нет API и систем учета количества лицензий. Часто данные хранятся в файлах, системе «1C» или иных системах без внешнего доступа |

Сравнение подписочной и традиционной моделей продаж

ЭТА БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ЗАХВАТИЛА США

Хотя такая модель изначально применялась для B2C-продуктов (игры, музыкальные и видеосервисы), сегодня нет практически ни одного облачного B2B-продукта, для которого она не использовалась бы. По этой модели предлагаются операционные системы, коммуникационные решения, графические и САПР-пакеты, решения для информационной безопасности, даже компьютеры и сетевое оборудование.

Подписочная модель продаж. Работает ли бизнес-модель по подписке?

Почему подписочная модель стала актуальной именно сейчас? Приостановка деятельности некоторых западных вендоров, предлагавших на российском рынке широкий спектр облачных сервисов: офисные пакеты, почтовые сервисы, системы хранения данных, SaaS-, IaaS- и PaaS-решения, с одной стороны, открывает российским поставщикам возможности для ускоренного импортозамещения и внедрения своих решений. С другой стороны, в ситуации неопределенности компании зачастую урезают бюджеты и хотят платить меньше, пусть и чаще.

Западные вендоры прошли к подпискам долгий путь, последовательно занимаясь учетом реального использования лицензий и выстраиванием инфраструктуры автоматизации процесса создания и конфигурирования своих облачных сервисов в соответствии с потребностями конкретного клиента (provisioning), их биллингом и контролем.

Плюсы и минусы подписочной модели

Сначала остановимся на выгодах подписочной модели, особенно в текущих условиях. Основные достоинства давно известны:

- регулярные платежи и предсказуемость выручки;

- минимизация рисков благодаря предоплате и учету реально потребляемых клиентом ресурсов;

- увеличение продолжительности взаимодействия клиента с компанией и, как следствие, повышение LTV (lifetime value) клиентов. Согласно ряду исследований, у продуктов, продаваемых по подписке, LTV в 2 раза выше и выручка от них растет в 3 раза быстрее, чем от продуктов, для которых подписки не используются;

- предсказуемый спрос и повышение точности планирования;

- уменьшение расходов на маркетинг благодаря возможности расширения приобретенных подписок, использованию различных моделей подписок с целью повышения удобства для клиентов;

- возможность сбора данных о клиентах и их работе с сервисами для использования их в аналитике и корректировки стратегии поставщика.

В ситуации нестабильности на рынке компании хотят сохранить привычные схемы расчетов по подписке, которые они получали ранее. Чтобы удержать клиентов, самые прогрессивные российские поставщики ПО и облачных сервисов уже внедрили подписочные модели в свой бизнес, а те, кто еще этого не сделал, активно ищут пути.

Однако российским поставщикам, желающим вступить на этот путь, надо держать в уме и минусы подписочной модели. В частности, если на эту модель переводится сразу вся продуктовая линейка, то в момент ее запуска снижение денежного потока бывает значительным. Кроме того, потребуется развивать и поддерживать системы, обеспечивающие биллинг подписок, а также API для работы с партнерами и дистрибьюторами.

Первые шаги

Процесс внедрения подписок состоит из ряда организационных изменений в бизнесе поставщика, схеме лицензирования его продуктов, а также требует некоторых технических изменений.

- Первое, с чего следует начать, – провести аудит и корректировку своей лицензионной политики или разработать новую. При этом нужно учесть целый ряд моментов.

- Привычный для клиента период подписки – 1 месяц или 1 год. В некоторых случаях можно применять другие временные промежутки, даже 1 час, но для этого потребуются серьезная работа и готовность всех бизнес-систем к такой схеме тарификации. Поэтому на начальном этапе лучше использовать более привычные ежемесячные и ежегодные подписки, а затем исходить из запросов клиентов.

- Необходимо предусмотреть возможность дозакупки клиентом новых лицензий или ресурсов в период действия текущей подписки. Иногда при дозакупке лицензий для дополнительных пользователей создают дополнительные новые подписки, но это отдвигает срок окончания таких подписок относительно текущей. Разнобой в окончании сроков подписок не всегда удобен конечным заказчикам, поскольку им приходится оплачивать один и тот же продукт несколько раз в разные моменты времени. Оптимальный вариант – использование модели pro-rate, когда при расширении подписки стоимость дополнительных лицензий рассчитывается пропорционально сроку, оставшемуся до конца текущей подписки. Такая модель удобна клиентам, она позволяет планировать расходы и не переплачивать.

- Нужно определить, какие именно ресурсы (рабочие места, пользователи, узлы, серверы, дисковое пространство и т.п.) или лицензии продаются по подписке, по какой цене и какие на них вводятся ограничения. От типов ресурсов и заданных ограничений зависит, как именно будет конфигурироваться подписка заказчиком при покупке и как она будет тарифицироваться. Следует установить срок окончания подписки, когда клиенты могут отказаться от ее продления. В случае автоматизации продаж этот параметр будет влиять на то, когда конечный клиент получит счет за продление подписки.

Также стоит решить, может ли заказчик купить на один продукт несколько подписок или все его закупки привязываются к единой подписке. Этот аспект напрямую зависит от лицензионной политики поставщика и технических особенностей предоставляемого сервиса – либо одна подписка служит контейнером для всех покупок клиента и у нее есть единый владелец, либо клиент может приобретать несколько подписок и предоставлять доступ к ним различным администраторам или подразделениям компании.

Автоматизация процессов и API

Определив лицензионную политику для подписок, необходимо оценить возможности бизнес-систем. Для того чтобы осуществлять provisioning сервиса или контроль лицензионной политики, важно наличие у этих систем программных интерфейсов (API) для интеграции со сторонними платформами в плане создания новых клиентов и подписок, управления подписками, выдачи в случае необходимости данных об использовании изменяемых ресурсов.

Так, автоматизированные платформы дистрибьюторов и поставщиков облачных решений требуют, чтобы API на стороне поставщика поддерживал следующие методы работы с подписками:

- создание и изменение учетной записи клиента в системах поставщика и связанных с ней данных о конечных пользователях и организации;

- создание, изменение, удаление и остановка подписки (методы должны позволять менять параметры подписки – количество лицензий и ресурсов);

- тарификацию по модели pay-as-you-go, где требуется учет потребленных ресурсов. Данные об объеме потребления ресурсов могут использоваться в биллинговой системе платформы продажи подписок.

Такой набор API видится оптимальным и, хотя в платформах дистрибьюторов и реселлеров облачных сервисов нет единых стандартов организации API, он используется наиболее часто. Аналогичные методы применяются в платформах автоматизации продаж подписок и облачных сервисов и у мировых вендоров – Microsoft, Google и Amazon.

В случае SaaS-сервисов и в некоторых IaaS-платформах подобная схема организации API является частью этих сервисов и платформ, поскольку программный интерфейс может уже задействоваться поставщиком, например для интеграции с его собственными системами – тикетной технической поддержки, CRM и ERP. Поэтому у таких поставщиков переход на подписочные модели, если они их еще не используют, обычно не вызывает затруднений.

Однако для компаний, которые до этого продавали годовые лицензии на свои продукты, создание технических инструментов и API может представлять проблему. Однако на начальном этапе те же подписки можно реализовывать только на организационном уровне, а при продажах через дистрибьюторов и реселлеров provisioning (ту часть, которая включает организацию самого сервиса или передачу лицензий) можно выполнять вручную, а всю остальную цепочку взаимодействий, самообслуживание клиента в платформах реселлеров и биллинг – автоматически.

Изменения в операционных процессах

Наконец, финальная часть перехода на подписочную модель и автоматизацию связанных с ней операционных процессов требует трезвого взгляда на текущие операционные бизнес-процессы поставщика и упрощение сложившихся методов работы. Вот что необходимо сделать:

- стандартизировать лицензионные договоры для подписочных сервисов, уменьшив их объем и по возможности переведя в формат публичной оферты;

- предусмотреть отказ от передачи клиенту документов и лицензий в бумажном виде, переведя их в электронный вид.

- аналогично и в обратную сторону – предусмотреть, чтобы для приостановки сервиса или отказа от него клиенту достаточно было нажать кнопку в личном кабинете поставщика или соответствующей платформы реселлера, а не заниматься пересылкой бумажных документов.

По сути, это и есть настоящая цифровая трансформация поставщика, когда мы не переводим все существующие бизнес-процессы и документы в электронный формат, а трезво оцениваем их необходимость и отказываемся от тех, которые тормозят взаимодействие или требуют данных, уже имеющихся в других системах. В результате бизнес-процессы ускоряются, а взаимодействие между поставщиком, клиентом и посредниками, например реселлерами и дистрибьюторами, упрощается. Также исключаются ошибки, связанные с ручным вводом данных и использованием неактуальных сведений.

Хочется подчеркнуть, что сегодня от использования подписочной модели и продаж с помощью автоматизированного маркетплейса выигрывают как поставщики, так и конечные клиенты. Первые могут получать прогнозируемый регулярный доход, а вторые экономят на размерах единовременных платежей, переводя затраты из капитальных в операционные.

Источник: www.iksmedia.ru

Бум стриминговых сервисов

За последние несколько лет подписная бизнес-модель закрепилась в России вместе с международными стриминговыми сервисами: Netflix, Spotify, Apple Music и другими. Российские технологические гиганты — «Сбер», «Яндекс», Mail.ru — уже запустили комплексные подписки, которые дают пользователям доступ сразу к нескольким продуктам из экосистем.

«Подписной бум» в России

Тренд на сервисы по подписке пришел с Запада, и сегодняшний бум связан с изменением модели потребления и развитием цифровых продуктов. Можно сказать, что рынок достиг того уровня цифровой и ментальной зрелости, когда подписная бизнес-модель стала более-менее привычной.

Если раньше клиенту, как правило, хотелось владеть каким-то продуктом, сейчас ему чаще выгоднее и удобнее пользоваться им через сервис. Необязательно искать на полке CD-диск, чтобы послушать трек, — найти его можно с помощью простого стримингового приложения в любое время. Этот сдвиг парадигмы — от продуктовой модели к модели, ориентированной на потребителя услуги, на мой взгляд, и предопределил бум подписных сервисов.

Разнообразие подписок огромно: есть ежемесячные, годовые, пожизненные, на отдельный сервис или комплексные, на онлайн- или офлайн-сервисы. В России пока больше всего популярна подписка на доступ, или «цифровой абонемент». Он дает постоянный доступ к сервису и контенту с привилегиями и скидками. Подписка в офлайне на нашем рынке пока развита меньше, но такие модели уже появляются: например, в автомобильной индустрии. Порой выгоднее «подписаться» на машину, чем покупать, обслуживать и страховать ее.

В Штатах уже давно распространена подписка на определенный набор продуктов, который доставляют «под дверь» с заданной периодичностью. В России мы пока привыкли менять свой набор потребления, выбирать и экспериментировать, но, думаю, подобные сервисы могут стать популярными и у нас.

Частота, постоянство и другие преимущества бизнес-модели

С точки зрения бренда я выделяю два ключевых преимущества подписной модели. Первый — удержание аудитории. Обычно пользователь, выбирая между двумя похожими сервисами, останавливается на том, за который он уже заплатил в рамках подписки. Второй плюс — постоянный денежный поток. Бренду проще оценить отток, спрогнозировать свою выручку и исходя из этого выстроить бизнес-процессы.

В комплексных подписках типа «СберПрайма» есть еще одно очевидное преимущество — получение новой аудитории. Каждый сервис, который входит в подписку, получает доступ к 100 млн клиентов Сбербанка. А у банка появляется возможность привлечь дополнительную аудиторию в виде клиентов компаний экосистемы, которые пока не пользовались финансовыми продуктами.

Наконец, подписка дает повышение частотности покупок и, в зависимости от модели, рост среднего чека. Иногда частотность может расти сильно, а чек, наоборот, снижаться. Например, раньше клиент заполнял холодильник надолго вперед, потому что каждая доставка стоила денег, а благодаря подписке и бесплатной доставке он может покупать свежие продукты каждые два-три дня.

Для пользователей подписка — это, прежде всего, финансовая выгода. Так, наша базовая подписка «СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц, в него входит десять сервисов. Standalone-подписка на аналогичный пакет Okko обойдется в те же 199 руб. в месяц, музыкальный сервис — в 169 руб., доставка продуктов стоит около 150 руб., и так далее. Достаточно воспользоваться двумя сервисами в месяц, чтобы комплексная подписка окупилась.

Если посмотреть на нашу новую подписку «СберПрайм+» за 399 руб. в месяц, то логика та же самая, но выгода еще больше, потому что помимо лайфстайл-сервисов в нее вошел целый набор финансовых сервисов, таких как бесплатные переводы, снятие наличных, наша лучшая банковская карта с повышенными бонусами и льготный курс обмена валют. Кстати, понимая спрос на финансовые сервисы наших подписчиков, мы буквально недавно добавили бесплатную СберКарту в подписку за 199 рублей.

Недостатки для потребителей, сложности для брендов

Для бренда я бы выделил две основных сложности, связанные с моделью подписки. Первая — сложность внедрения, которая завязана на технологиях, финансах и маркетинговых инвестициях. Кроме того, компании важно четко попасть в свои прогнозы по цене подписки и комплексной экономике. Если, например, себестоимость товара в обычном магазине вырастет и продавец поднимет цену, покупатель может этого даже не заметить. Зато он точно заметит повышение цены на свою подписку.

Представьте: я собрался купить автомобиль. Пока раздумывал, модель, которую я хотел, подорожала на 10%. В этом случае у меня не появится негатива к бренду — я сам виноват, потому что долго колебался. Другая ситуация: я подписался на автомобиль, и в какой-то момент поставщик сервиса поднял месячную стоимость моей подписки на 10%. Мой NPS как клиента снижается, я начинаю задумываться, а не пойти ли к конкурентам.

Для пользователя основным минусом я бы назвал сложность управления подписками. Бум на рынке привел к тому, что их стало слишком много, и процесс отписки часто превращается в настоящий квест. Понятно, почему бренды его усложняют: давая хорошую цену и снижая свой аппетит к марже, они надеются получать вдолгую гораздо больше, и удержание становится ключевым аспектом. Мы в «СберПрайм» пошли по другому пути: пользователь легко найдет кнопку «отписаться» в личном кабинете. Понятно, что это увеличивает наш отток, но мы по крайней мере честны с потребителем.

В целом, комплексные подписки — это как раз решение проблемы «подписного» бума. Клиенту не нужно вспоминать, чем он не пользовался в последние месяцы, и искать способ отменить каждую из подписок — он в выигрыше, даже если не использует все сервисы из представленных.

Кейс «СберПрайм»: 4000 рублей за 199 рублей

«Сбер» давно позиционирует себя как технологическая компания, и платформенные решения позволили нам довольно быстро подготовить комплексную подписку. Самое сложное в этом — создание единого бесшовного клиентского опыта и финансовое моделирование. Необходимо было вникнуть в экономику каждого сервиса внутри единой подписки, а их бизнес-модели сильно различаются. Одно дело — online to offline, другое — стриминг, который ориентируется на взаимоотношения с правообладателями контента.

Каждый из сервисов, исходя из своей экономики, определил, какую привилегию он может дать пользователю — бесплатную доставку, скидку, доступ к контенту и так далее. Мы искали win-win для экосистемы в целом, сервисов внутри и клиента. Единая подписка — это, по сути, полка, на которой представлены товары. Важно правильно оформить ее, чтобы ни у кого не было ощущения, что он на этой полке последний. А для клиента нужно определить правильную цену, чтобы он мог легко просчитать преимущества от покупки.

В «СберПрайм» мы, по нашим подсчетам, отдаем клиенту выгоду в 4000 рублей за 199 рублей. Как в таком случае вывести экономику продукта в плюс? Как раз за счет доступа к клиентской базе, новой аудитории, повышения частоты потребления, удержания клиента и роста среднего чека в большинстве категорий. Все это складывается в выручку и прибыль, которую «Сбер» считает на всю экосистему.

Кроме того, в нашем случае стоимость привлечения клиента (CAC) минимальна. Мы не запускаем федеральное медийное продвижение для десяти компаний плюс банк, а через одну продажу заводим клиента во все сервисы комплексной подписки. Эти затраты сопоставимы с CAC каждого сервиса. В этом, наверное, и кроется ключевое зерно этой экономики.

В ценообразовании есть еще один нюанс: цену часто регулирует рынок, наши конкуренты, в частности «Яндекс Плюс» и Combo. Увеличивая количество сервисов, в какой-то момент мы в любом случае упремся в потолок по цене. Можно пойти на повышение, но чаще всего потребитель, сравнивая подписки, реагирует на стоимость, так что это приводит к риску проиграть определенные позиции на рынке. Другой важный момент — регулирование цены правообладателями, если говорить о стриминге (кино, музыка).

Конкуренция среди гигантов

Конкурировать на рынке единых подписок сложно, но от этого еще более интересно. Все игроки борются за одного и того же потребителя. Думаю, что пользователь, выбирая между комплексными подписками, помимо цены, будет смотреть на качество сервисов внутри и бесшовность перехода между ними. В «СберПрайме» у клиента есть единый идентификатор, так что ему достаточно залогиниться один раз, чтобы получить все привилегии в нативном интерфейсе.

Наше очевидное преимущество — это финансовые сервисы, которыми мы уже дополнили наши подписки. Другие технологические гиганты тоже начинают развивать финтех-решения, но мы выигрываем с точки зрения скорости, экспертизы и узнаваемости. Другое наше преимущество — огромная аудитория. И, наконец, каналы продаж.

Хотя наш фокус — это продажи в диджитал, на старте мы очень активно используем офлайн-сетку по всей стране, чтобы показать клиентам, как пользоваться подпиской. Живое общение помогает донести преимущества для некоторых категорий пользователей, для которых подписочный сервис совершенно новый, как и сервисы внутри подписки, о преимуществах которых они просто не знают.

Финтех-сервисы и другие изменения в «СберПрайме»

11 мастхэвов для вашего сайта с подписной бизнес-моделью

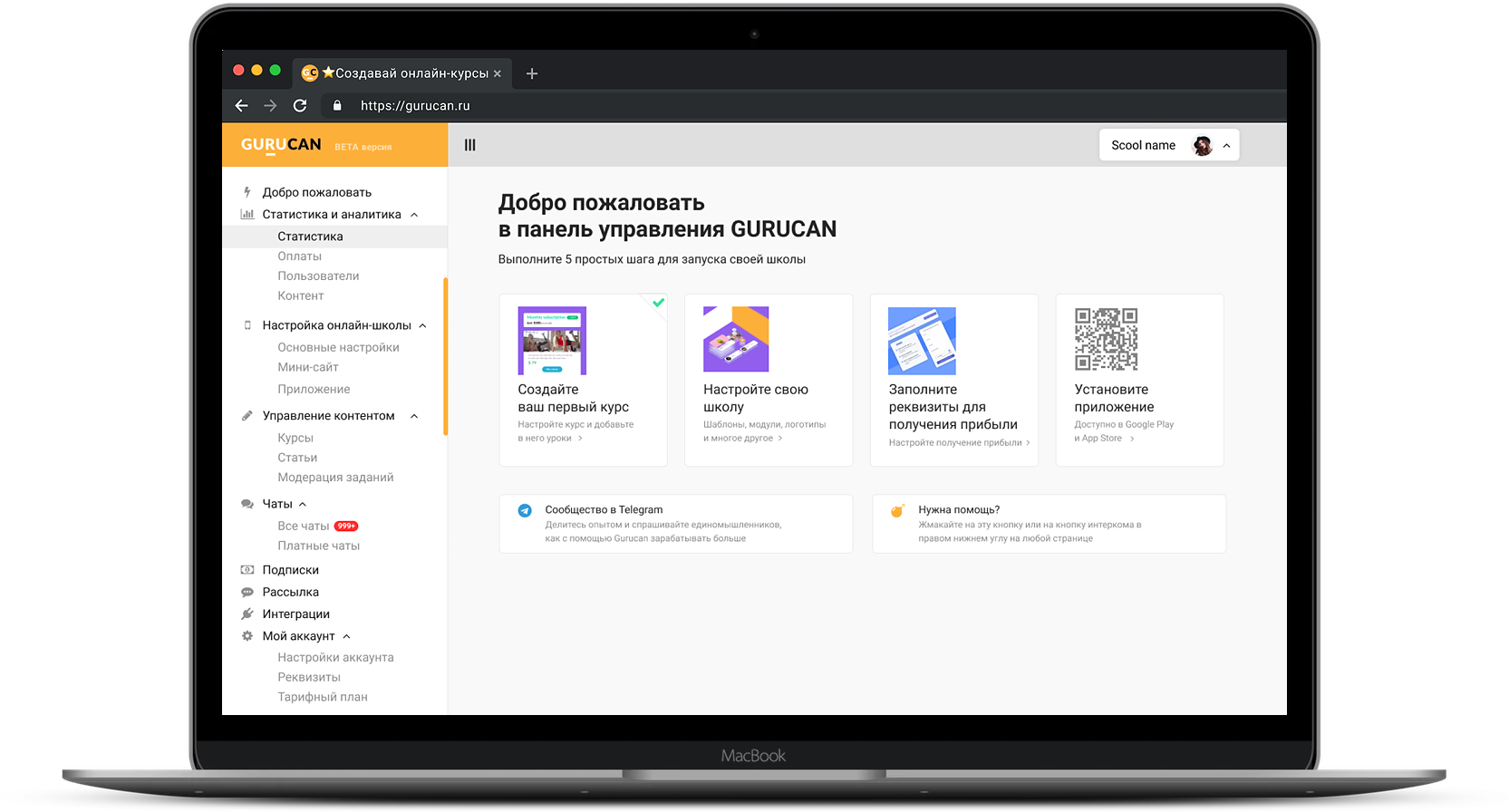

На протяжении долгого времени вы работали, чтобы создать свою онлайн-школу. И вот — она готова к старту. Но, стойте, давайте взглянем на ваш сайт?

Одна из основных задач для вас как создателя — удовлетворить пользователей. Приятный интерфейс сайта и полезные фичи продукта должны быть неотъемлемой частью вашей гениальной идеи. Для того, чтобы быть в топе, вам нужно предложить самое лучшее из того, что только можно найти на рынке.

Как сделать ваш сайт с подписной очной бизнес-моделью крутым? У нас есть несколько советов, чтобы представить ваш онлайн-курс в самом лучшем свете. Поехали!

Запишись на Demo

Один из основателей Gurucan расскажет вам и еще небольшой группе людей о главных фишках платформы, а также ответит на ваши вопросы

Demo пройдёт в Zoom, в мини-группе

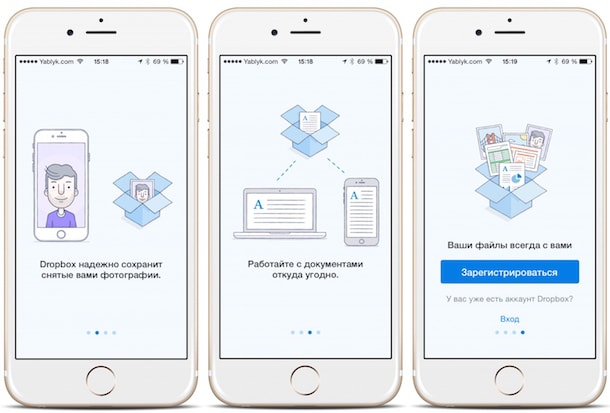

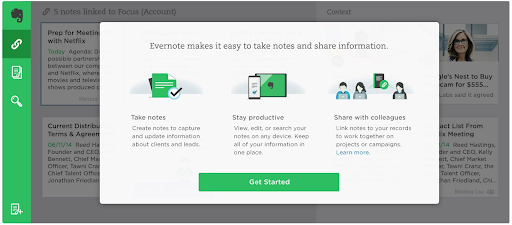

1. Интересное знакомство с продуктом (онбординг)

Далеко не все задумываются об увлекательном онбординге для пользователей. Вам может казаться, что ваш продукт безумно прост в использовании. Но абсолютно не факт, что так же будет казаться всем вокруг.

Цель онбординга — объяснить людям, как работает ваша подписка. В целом, онбординг увеличивает шансы, что пользователи будут с вами дольше. Исследования показывают, что около 77% пользователей приложения отваливаются после первого его использования. Вероятно, что то же самое работает и для сайтов. Запомните: у вас есть только один шанс, чтобы произвести первое впечатление!

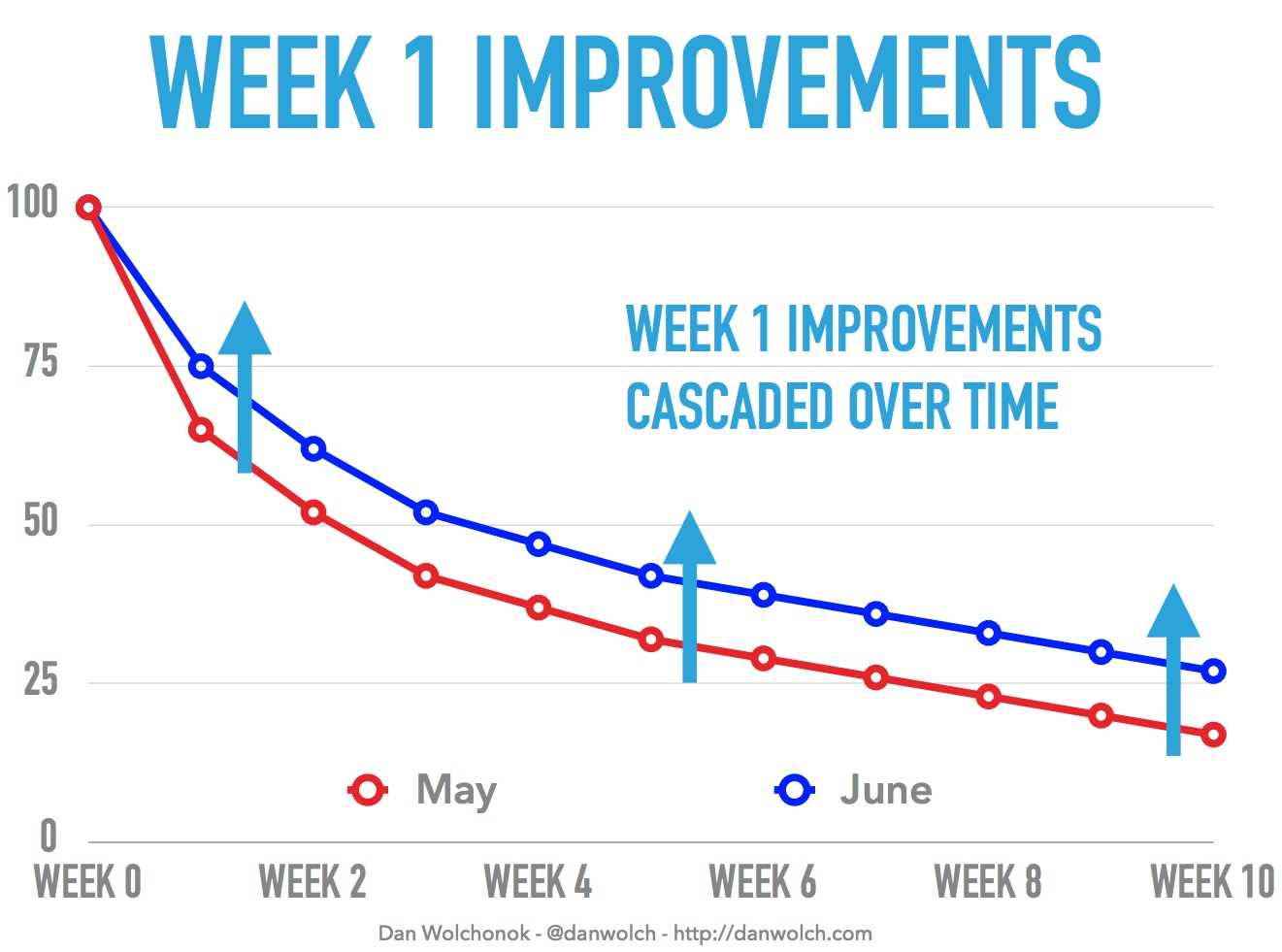

Взгляните на график внизу. На нем видно, как изменилась кривая роста после того, как разработчики внедрили онбординг. Поэтому, поверьте нам на слово и не тратьте время. Вам нужен онбординг прямо сейчас!

Обучение, как использовать приложение, не должно быть скучным. Ваша цель — привлечь людей. Именно поэтому вам нужно быть максимально креативными. Возможно, даже чересчур креативными. Для вдохновения вы можете полистать Pinterest или Google Images. На самом деле, примеры онбординга повсюду.

Обратите внимание на сайты и приложения, которыми вы сами пользуетесь каждый день — и вы увидите много крутых примеров.

Онбординг не создается раз и навсегда. Вам нужно направлять не только новичков, но и тех, кто с вами уже долгое время. Особенно, если вы внедрили новую функцию на своем подписочном сайте с подписной бизнес-моделью. Сделайте онбординг простым и понятным — пользователи это оценят!

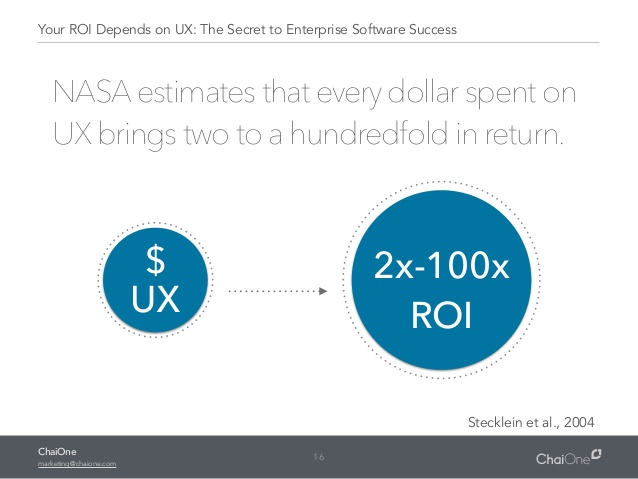

2. UX и UI важны

UX и UI — неразлучные друзья. Чтобы ваш сайт работал, вы должны уделить должное внимание как UX, так и UI. UX обозначает пользовательский опыт, а UI — это пользовательский интерфейс. Эти два похожих понятия в идеале должны дополнять друг друга. Они оба очень важны, если вы хотите привлечь еще больше пользователей на ваш сайт.

Люди влюбляются глазами. В мире Инстаграма и Тумблера, красивые картинки — это такой же маст, как и все современные технические фичи.

UX/UI — это не только про красоту. Удобство и функциональность тоже играют огромную роль. Не бойтесь тратить бюджет на UX/UI. Доказано, что каждый доллар потраченный на UX принесет вам в будущем в 100 раз больше в денежном эквиваленте. Согласитесь, впечатляет!

Все ваши промо-активности ничего не стоят без качественного UX. Поэтому сначала сделайте красивый сайт с понятными функциональными страницами, а потом только запускает все маркетинговые кампании.

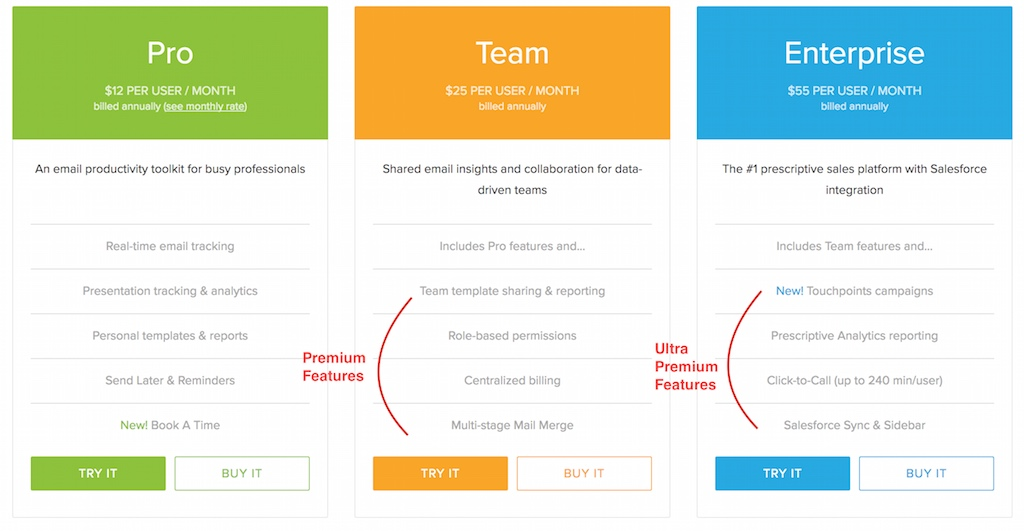

3. Различные варианты подписок

Скорее всего, у вашего продукта не только одна целевая аудитория. Согласитесь, у вас может быть несколько групп с разными интересами и потребностями. Более того, ориентироваться на одну группу достаточно рискованно и опрометчиво. Поэтому создать несколько разных тарифов станет отличным для вас решением!

Самая базовая подписочная модель — это «три тарифа». То есть вы создаете три доступных тарифных плана для вашего продукта. Каждый следующий тарифный план будет включать все больше и больше доступных функций продукта, чем предыдущий.

Такая трехступенчатая модель заточена на то, чтобы заинтриговать людей. Обычно есть три варианта: базовый, средний и самый дорогой. Первый вариант должен предлагать немного меньше, чем нужно людям для комфортного использования. Средний — оптимален как для вас, так и для пользователей. Вы получаете денежную выгоду, а в пользователи — продуктовую.

И самый дорогой вариант чаще всего создан для профессионального использования, или же самой богатой аудитории.

Не усложняйте вашу подписнуюсочную стратегию. Кстати, небольшой лайфхак: сделайте средний тариф наиболее оптимальным как для вас, так и для ваших подписчиков. Тогда они будут понимать, что первый тариф предлагает слишком мало, а самый дорогой просто напросто не нужен им и стоит слишком много. Средний — именно то, что нужно.

В нем должен быть соблюден баланс цены и количества фич продукта. Но, конечно же, даже самый дешевый тариф должен включать основные элементы вашего сервиса, без которых пользователи просто не смогут насладиться вашим продуктом и потом перейти к тарифу подороже.

Люди обычно не выбирают ни одну из крайностей. Поэтому смело цельтесь в середину — большая вероятность, что вы попадете прямо в цель!

4. Запланированные мейлы и напоминания

Тот факт, что люди подписались на ваш сайт, не означает, что они всегда будут с вами. Вам нужно заинтересовывать их снова и снова. Это должно стать вашей бизнес-мантрой.

Конечно, вы не можете пообщаться лично и собственноручно со всеми своими пользователями. Но данную задачу очень облегчит автоматизация рассылки имейлов и нотификаций уже существующим пользователям. Мейлы, рассказывающие вашим подписчикам о новых функциях и дающие уникальную информацию, — это отличный способ установить прочные связи с вашей аудиторией. А если у вас есть приложение для вашей онлайн-школы, то приглядитесь к push-уведомлениям.

К тому же говорят, что фоллоу-ап письма открываются на 275% чаще.

Однако, автоматизация — не единственное, на что нужно обратить внимание. Вы должны научиться правильно сегментировать своих клиентов. Ведь всем приятно верить, что письмо отправлено лично и исключительно вам. Даже если оно отправлено еще миллиону подписчиков.

Проанализируйте ваших подписчиков и создайте отдельные группы. Вам нужно разделить вашу аудиторию на несколько сегментов. Например, те, кто только недавно подписался на вас, и те, кто является вашими поклонниками уже долгое время. Очевидно же, что сообщения для них должны быть разными.

И еще одна шокирующая цифра: персонализированные и сегментированные имейлы увеличивают процент открытых писем на 203%. Не тратьте свое время впустую, настройте сегментированные автоматические электронные письма прямо сейчас. Это того стоит!

Источник: gurucan.ru