Работники в развивающихся странах накапливают за трудовую жизнь вдвое меньше человеческого капитала в виде профессионального опыта, чем в развитых. Это объясняет треть экономического отставания развивающихся стран, показали нобелевский лауреат Пол Ромер и его соавторы.

6 февраля 2023 | Власта Демьяненко Эконс

Работники в развивающихся странах накапливают за трудовую жизнь вдвое меньше человеческого капитала в виде профессионального опыта, чем в развитых. Это объясняет треть экономического отставания развивающихся стран, показали нобелевский лауреат Пол Ромер и его соавторы.

6 февраля 2023 | Власта Демьяненко Эконс

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений и профессиональных навыков, которыми обладают люди, – считается основным фактором, определяющим современное экономическое развитие. Знания и приобретаемые благодаря им умения обуславливают более высокую производительность: при прочих равных из двух экономик с сопоставимыми уровнем физического капитала (оборудование, сооружения) и численностью рабочей силы более производительной – а значит, имеющей больший доход – будет та, где у рабочей силы выше человеческий капитал. Он играет решающую роль в благосостоянии стран: человеческий капитал обеспечивает около двух третей национального богатства в мире.

Фиаско в бизнесе — ценный опыт. Бизнес-советы, лайфхаки и мотивация от основателя Burger Heroes

До сих пор человеческий капитал оценивался, как правило, с точки зрения уровня образования – количества затраченных на получение образования лет: чем дольше человек учится, тем больше накапливает знаний. Однако рабочее место – это тоже своего рода университет: работа обучает новым навыкам и обновляет старые. В то же время роль именно профессионального опыта в экономическом развитии не часто попадала в фокус внимания исследователей. Первое масштабное исследование по этой теме, на данных 145 стран более чем за четверть века, готовится к публикации в одном из ведущих мировых научных журналов – Macroeconomics: оно показало, что отдача от профессионального опыта играет значительную роль в экономическом развитии.

Работники в развитых странах накапливают вдвое больше человеческого капитала, чем в развивающихся, и вклад профессионального опыта в экономическое развитие практически не уступает вкладу от образования: каждая из составляющих обуславливает порядка трети разрыва между развивающимися и развитыми странами, выяснили авторы этого исследования – нобелевский лауреат по экономике, профессор Нью-Йоркского университета Пол Ромер , профессор экономики Университета Джорджа Вашингтона Реми Джедваб и его коллега по университету профессор экономики Роберто Саманьего, а также старший экономист Всемирного банка Асиф Ислам.

При этом профессиональный опыт может обеспечивать гораздо более быструю отдачу, чем образование, а значит, инвестиции в эту часть человеческого капитала могут помочь сократить разрыв в производительности и уровне подушевого ВВП между развивающимися и развитыми странами.

Данные исследования

В выборку исследования включены более 24 млн работников из 145 стран в возрасте 18–67 лет, для этого Ромер и его соавторы проанализировали результаты более тысячи опросов и 11 переписей населения, проводившихся с 1990 по 2016 г., из Международной базы данных распределения доходов (International Income Distribution Database) Всемирного банка. Кроме профессионального опыта, экономистов интересовали возраст респондентов, их образование, уровень зарплат, вид занятости (самозанятый работник или наемный, в формальном ли секторе он трудится или имеет неформальную занятость), отрасль (сельское хозяйство, производство или сектор услуг), а также являются ли участники выборки городскими или сельскими жителями. Потенциальный профессиональный опыт исследователи рассчитывали сами, поскольку данные опросов не содержат такой информации. Собранные данные репрезентативны для 76% населения развитых стран и для 98% населения развивающихся.

Про опыт в бизнесе. 3 неудачных бизнес проекта. Как начать бизнес. Разгон в миллион

Отдача от опыта

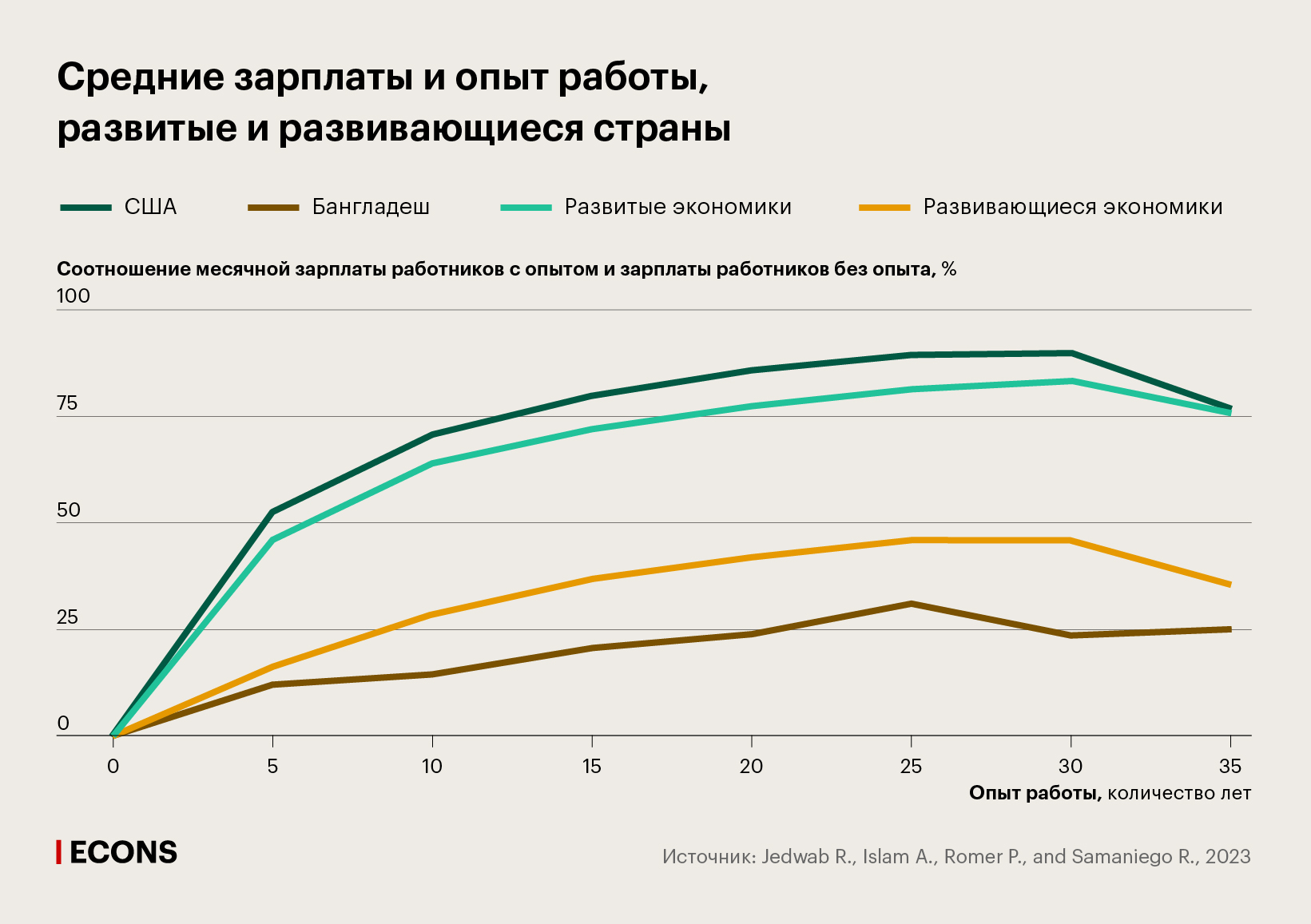

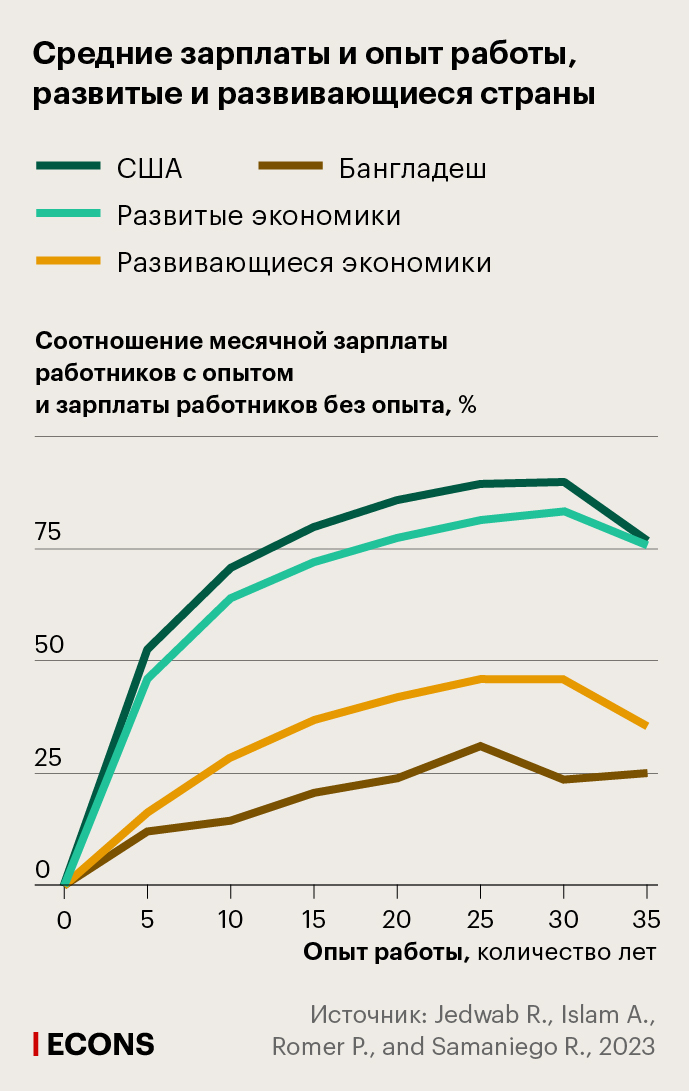

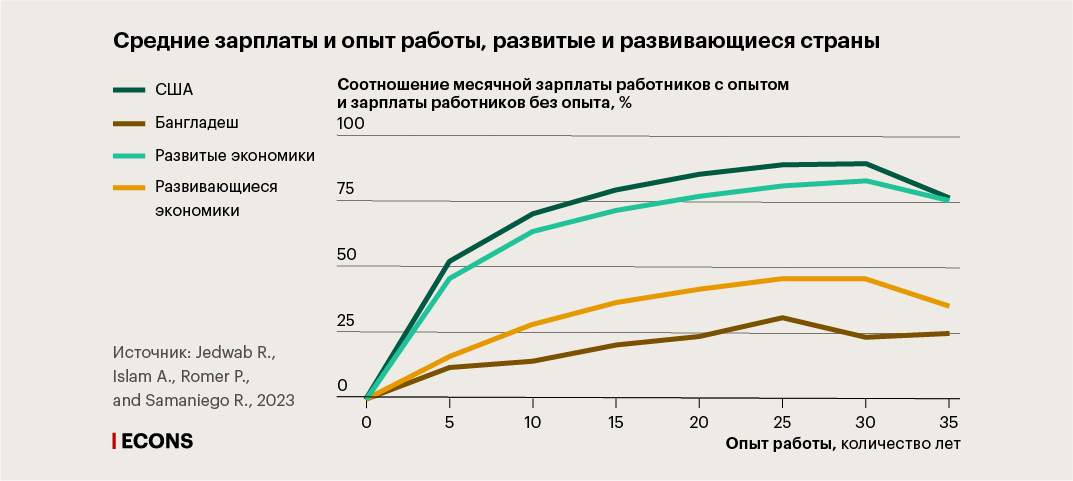

По расчетам авторов, ВВП на душу населения типичной развивающейся страны составляет около половины ВВП на душу населения типичной развитой страны. Порядка 60% этого разрыва обусловлено различием в уровне человеческого капитала. Если предположить, что демографические факторы и факторы рынка труда одинаковы в обеих группах стран, то половина из этого 60%-го разрыва обусловлена различиями в отдаче от образования, а еще половина – различиями в отдаче от опыта работников, рассчитали исследователи.

В целом в среднем для мира отдача от опыта, измеряемая в приросте зарплаты за каждый год опыта работы, составляет 2%. Отдача от образования вчетверо выше – 8% за каждый год полученного образования. Отдача от образования в развитых и развивающихся странах отличается не сильно, рассчитали исследователи: в среднем соответственно 9% и 8,7%. А вот отдача от опыта сильно коррелирует с экономическим развитием и составляет 1,7% для развивающихся стран и 3,2% для развитых – это говорит о том, что работники в развитых странах аккумулируют на работе почти в два раза больше человеческого капитала, чем работники развивающихся экономик.

Например, в США работник с 30-летним опытом в среднем зарабатывает почти вдвое больше, чем работник без опыта, в то время как в Бангладеш эта разница составила лишь четверть. Резкий контраст в «премии за опыт» характерен для любой пары развитых и развивающихся стран и для двух групп стран в среднем (см. график ниже).

Экономисты проверили, не связаны ли подобные различия с тем, что в развитых странах люди просто дольше работают, и не обнаружили существенной разницы. В развитых странах средний трудовой стаж, взвешенный по численности населения, составил 22 года, в развивающихся – 19 лет, притом что люди в развитых странах не только дольше учатся, но и дольше живут.

Существенные различия в отдаче от опыта также сохраняются, если учесть средний уровень образования работников. В развитых странах средняя отдача от опыта для работников, потративших на обучение более 13 лет, составляет 3,2% (против 3,4% для тех, кто учился менее 13 лет, то есть вышел на рынок труда раньше и имеет больше опыта). В развивающихся соотношение обратное – 2,1% и 1,7%, однако разрыв между двумя группами стран в отдаче от опыта работников с сопоставимым образованием никуда не исчезает.

Результаты сохраняются и если исключить из выборки женщин (их зарплата обычно ниже, чем у мужчин), а также работников с частичной занятостью, самозанятых и госслужащих; если пересчитать данные с учетом того, что в развивающихся странах на рынке труда массово заняты подростки, которые начинают накапливать опыт работы раньше, чем средний работник в развитой стране. Разрыв сохраняется и при учете так называемых эффектов когорт (сокращение производительности с приближением пенсионного возраста и влияние рецессий на работников , чье начало карьеры пришлось на период экономического спада).

Сохранился разрыв в отдаче от опыта и после других разнообразных экспериментов с выборкой, в частности: 1) исключения из нее данных до 2000 г., чтобы минимизировать эффект последствий распада блока социалистических стран для человеческого капитала работников этих стран; 2) включения подработок в расчет доходов; 3) расчетов исходя из средней зарплаты, опыта работы и уровня образования не только работника, но и всех членов его домохозяйства; 4) учета и исключения из выборки безработных и людей, которые не участвуют в рынке труда; 5) исключения из выборки 10% стран с самым высоким и 10% стран с самым низким показателем отдачи от опыта работы; 6) учета специфических условий развития человеческого капитала для каждой страны – например, принадлежала ли она к социалистическому лагерю и какова в ней динамика смертности и ВВП для каждого десятилетия с 1950 пo 2010 г.

Причины разницы в отдаче от опыта

Разрыв в отдаче от опыта в развитых и развивающихся экономиках может быть связан с несколькими причинами, рассуждают авторы. Во-первых, в развивающихся странах существенно выше доля сельскохозяйственного сектора (в среднем 37% против 5% в развитых экономиках), а именно здесь отдача от опыта работников меньше, чем в других отраслях: 1,2% против средних 2% в развивающихся и 2,7% против средних 3,6% в развитых странах. Однако структурные характеристики экономик не объясняют всего разрыва.

Во-вторых, причина может быть в качестве образования, предположили исследователи, но и эта версия не нашла убедительного подтверждения. Отдача от образования в развитых и развивающихся экономиках, как указано выше, оказалась не принципиальна. Кроме того, исследователям не удалось обнаружить корреляции между количеством лет, затраченных на образование, и отдачей от опыта, то есть получается, что опыт нельзя заменить образованием. Ромер и его соавторы объясняют это тем, что учеба и работа дают разные виды знаний – теоретические и прикладные, причем вторые можно получить только на практике; и тем, что обучение дает конкретные компетенции («жесткие навыки», hard skills), в то время как «мягкие навыки» (soft skills) – умение взаимодействовать с другими людьми и решать проблемы – часто приобретаются в процессе профессиональной деятельности и зачастую влияют на производительность и уровень зарплаты сильнее, чем теоретические знания.

Все это говорит о том, что различия в отдаче от опыта могут объясняться разницей в ценности этого опыта для разных типов экономик, считают экономисты.

Новые данные

Хотя профессиональные навыки считаются составляющей человеческого капитала, систематизированных эмпирических данных о том, как опыт, приобретаемый в процессе работы, связан с экономическим ростом, до сих пор было относительно немного. Так, одно из исследований – Дэвида Лагакоса из Калифорнийского университета в Сан-Диего и его соавторов – обнаружило , что у эмигрантов из бедных стран, вышедших на рынок труда в США, уровень человеческого капитала, накопленного на родине, гораздо ниже, чем у работников из богатых стран. В другом исследовании тех же авторов на выборке из около двух десятков развитых и развивающихся стран показано, что премия за опыт в развитых странах вдвое больше, чем в развивающихся, то есть что работники в развивающихся странах накапливают примерно вдвое меньше человеческого капитала. Ромер и соавторы подтвердили этот вывод на мировых данных.

Признак развитых стран

Изучая разницу в отдаче от опыта, Ромер и его соавторы обнаружили еще одну закономерность: хотя сам подушевой ВВП разных развивающихся стран существенно различается, разрыв в отдаче от опыта среди этих стран несущественный. Развивающаяся страна с более высоким ВВП на душу населения может иметь даже более низкую отдачу от опыта, чем развивающаяся страна с меньшим подушевым ВВП. Так, у Демократической Республики Конго и Бурунди, мировых аутсайдеров по уровню подушевого ВВП, отдача от опыта сопоставима с показателем России, существенно превосходящей их по ВВП на душу населения; а мировой аутсайдер по отдаче от опыта – Босния и Герцеговина, чей ВВП на душу населения, опять же, выше, чем у Конго и Бурунди.

При этом отдача от опыта резко увеличивается, когда страна переходит в статус развитой экономики, обнаружили авторы, проанализировав постсоциалистические экономики, получившие к настоящему моменту статус развитых: для работников, вышедших на рынок труда в таких странах через 10 лет после начала транзита, отдача от опыта начинала быстро сближаться с уровнем развитых стран.

Похоже, высокая премия за опыт – характеристика только развитых экономик, отмечают исследователи. В таких экономиках опыт ценится выше, что стимулирует работников накапливать больше человеческого капитала, считают авторы.

Возможно, что они взаимозависимы: чем выше уровень развития экономики, тем выше отдача от опыта, а более высокая отдача от опыта, в свою очередь, поддерживает темпы развития самой экономики. Еще полвека назад нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу полагал, что знание, приобретаемое в процессе производства, пропорционально объему выпуска: исходя из этого, пишут Ромер и его соавторы, не будет сюрпризом, что страны, чье производство более эффективно, быстрее накапливают человеческий капитал в виде профессионального опыта, и это может объяснять разницу в уровне экономического развития и доходов стран.

По расчетам авторов, если бы средние количество лет обучения, отдача от образования и отдача от опыта работы в развивающихся и развитых странах были одинаковы, то через 50 лет разрыв в развитии и производительности между этими группами стран почти бы исчез: ВВП на душу населения развивающихся стран достиг бы 87% от уровня развитых, а выпуск на одного работника – 92%.

Если же ограничиться только конвергенцией в отдаче от образования, то средний ВВП на душу населения в развивающихся экономиках через полвека оставался бы на 30% ниже, чем в развитых. А если сравнять только отдачу от опыта, то на 33% ниже. То есть эффект от улучшения профессиональных навыков сопоставим с эффектом от повышения уровня образования, заключают авторы.

Это говорит о том, что, во-первых, институциональные реформы, которые позволяют увеличить отдачу от опыта, могут иметь результат, эквивалентный эффекту дорогостоящих реформ в сфере образования, при этом результат более быстрый. Во-вторых, то, что отдача от опыта возрастает по мере развития экономики, указывает на возможности развивающихся экономик сократить отставание от развитых стран, заключают Ромер и его соавторы.

Источник: econs.online

Исследование: Как опыт сотрудников влияет на итоговый результат

Большинство компаний считает -и исследования подтверждают это — что именно хороший клиентский опыт способствует росту доходов. Но кто ставит себе в заслугу эти успехи? Отделы маркетинга укажут на рекламные кампании и усилия по повышению узнаваемости бренда, которые приводят к росту продаж выше среднего.

Продуктовые команды могут количественно оценить влияние конкретных функций на удовлетворенность клиентов или увеличение доходов. Отделы продаж, конечно же, считают себя главной группой, обеспечивающей рост доходов. Но как насчет отделов кадров?

Кажется, что сотрудники, которые непосредственно работают с клиентами, играют центральную роль в клиентском опыте. Эта связь вполне понятна: одно взаимодействие с сотрудником может способствовать повышению клиентского спроса или разрушить его в магазине, на приеме у врача, во время телефонного звонка или через виртуальное взаимодействие, такое как чат или социальные сети. Тем не менее, для руководителей компаний роль, которую играют сотрудники в создании качественного клиентского опыта или, в более общем смысле, в увеличении доходов, как правило, гораздо менее очевидна — потому что ее трудно оценить количественно.

Исследования этой связи показывают, что компании, которые добиваются хороших результатов по показателям качества работы сотрудников, имеют тенденцию добиваться хороших результатов по показателям качества работы с клиентами. Кроме того, исследования определили, что повышение удовлетворенности сотрудников приводит к повышению удовлетворенности клиентов. Однако эти исследования имеют ограничения, когда речь идет об установлении причинно-следственной связи. Поскольку результаты основаны на данных, полученных на уровне организации, нельзя с уверенностью утверждать, что именно показатели работы сотрудников являются движущей силой бизнес-результатов, а не, например, плохой пресс-цикл или отличный запуск нового продукта, который оказывает влияние как на сотрудников, так и на клиентов.

Возникает вопрос: можно ли определить четкую причинно-следственную связь и количественную оценку влияния сотрудников клиентский опыт и бизнес-результаты, такие как выручка и прибыль. Доказательство этого не только стало бы новым убедительным свидетельством того, насколько важны инвестиции в сотрудников, но и показало бы руководителям силу количественной оценки этих ROI в их собственных организациях.

Для этого необходимо получить внутренние данные от организации, чей бизнес в значительной степени зависит от сотрудников, работающих с клиентами. Такой анализ был проведен в крупном мировом бренде розничной торговли, который согласился поделиться своими анонимизированными данными в исследовательских целях. Чтобы определить влияние сотрудников на решения покупателей, они сосредоточились на ориентированном на обслуживание отделе магазина — в нем работают сотрудники, которые непосредственно взаимодействуют с покупателями, предоставляют им товар по индивидуальному заказу и, как правило, ожидают от них знаний и помощи. В итоге были получены трехлетние подробные данные о сотрудниках и финансовых показателях более 1 000 таких магазинов.

Вопрос заключался в следующем: влияет ли состав сотрудников, работающих с клиентами — при прочих равных условиях — на выручку и прибыль?

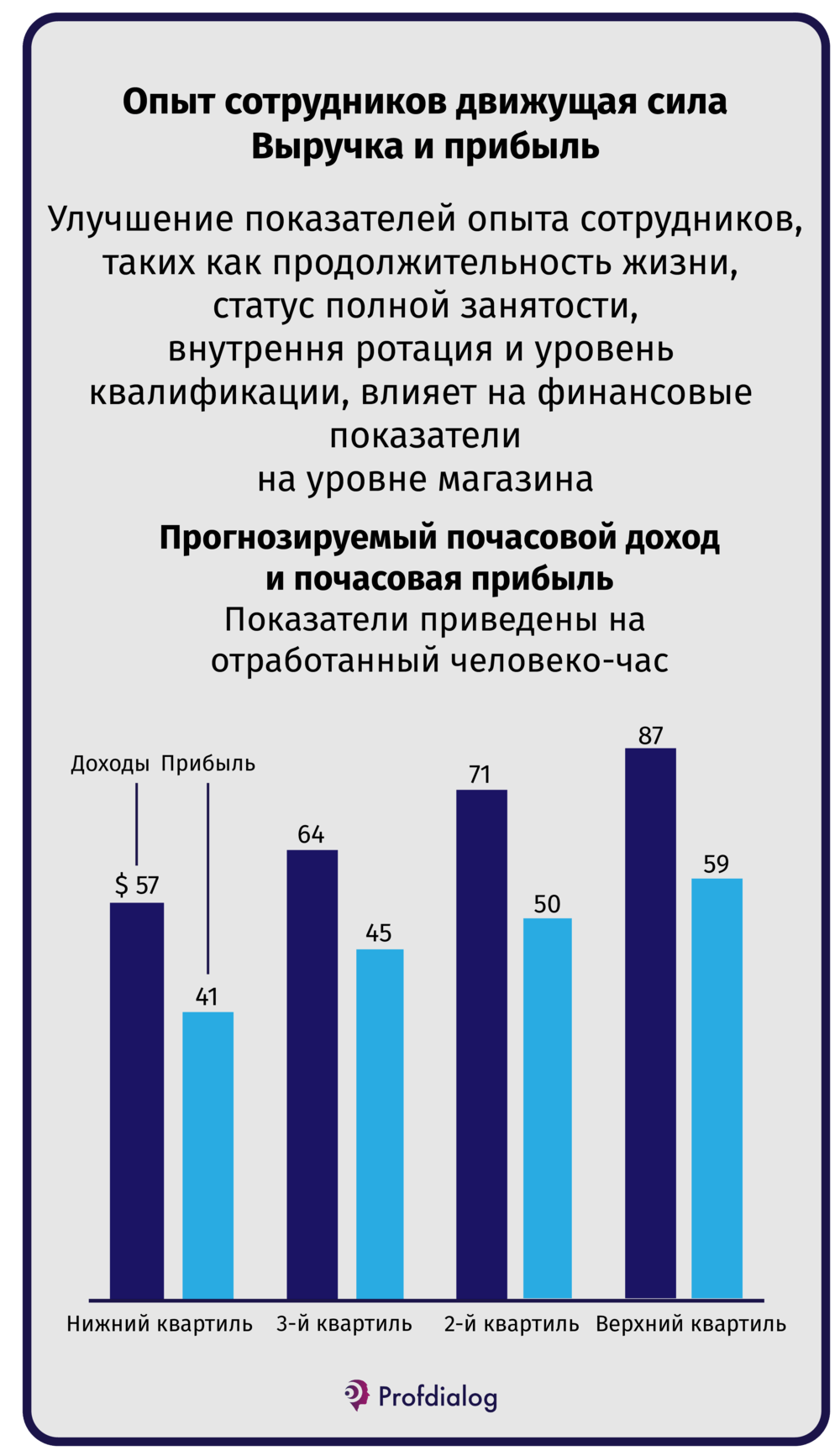

Результаты оказались поразительными. Была установлена четкая связь между качеством работы сотрудников и выручкой. На самом деле, если бы средний магазин смог перейти из нижнего квартиля в верхний по каждому из изученных показателей опыта сотрудников, он бы увеличил свой доход более чем на 50%, а прибыль — почти на столько же.

Как это было сделано:

Анализ: Разрушение противоречий между данными о сотрудниках и финансовыми данными

Во-первых, были взяты ежемесячные отчеты о доходах и прибыли каждого из этих магазинов. Были стандартизированы эти финансовые результаты, разделив их на общее количество отработанных сотрудниками часов в каждом магазине за месяц. Полученные переменные — почасовая выручка и прибыль — представляют собой меру производительности труда сотрудников, которую можно сравнивать между магазинами разного размера.

Далее, чтобы количественно оценить сторону уравнения, связанную с сотрудниками, было выбрано несколько показателей, которые были легко доступны в стандартной внутренней системе кадровой информации компании, включая продолжительность жизни сотрудников, статус полной/частичной занятости, внутренние ротации и уровень квалификации. Разумеется, эти показатели не являются исчерпывающим каталогом опыта сотрудников в целом. Существует множество других компонентов опыта сотрудников, которые могут повлиять на качество продаж и обслуживания, например, самооценка благополучия сотрудников, разнообразие внутри команды, формальное обучение или использование технологий коммуникации/производительности. Если данные по этим другим факторам доступны, их можно легко включить в описанную выше схему анализа. (На самом деле, это может показать, что сотрудники оказывают даже большее влияние на удовлетворенность клиентов и финансовые результаты, чем мы оцениваем здесь). Тем не менее, такие метрики представляют собой основные аспекты опыта сотрудников и, как мы увидим, сильно влияют на продажи и прибыльность.

Объединив финансовые данные с данными о людях- два источника информации, которые, как правило, находятся в разных отделах и редко интегрируются, — можно ответить на главный вопрос: влияет ли состав сотрудников в начале каждого месяца на объем продаж в этом магазине в течение месяца.

Чтобы изолировать влияние сотрудников на выручку, были использованы многомерные регрессии и контролировались такие факторы, как время года, демографические характеристики и доходы окружающих районов, а также местные факторы спроса. Опять же, решающее значение имел тот факт, что изучалось несколько подразделений одной компании и один национально признанный бренд. Это представляло собой мощную контрольную переменную, поскольку можно было удерживать постоянными такие факторы, как сила и репутация бренда с течением времени, качество оборудования и веб-сайта, а также характер бизнеса. По сравнению с исследованиями, в которых используются только внешние данные на уровне компании, это позволило более эффективно изолировать причинно-следственное влияние показателей сотрудников на решения клиентов и доходы.

В сочетании с контрольными переменными и групповым характером данных было быть уверенными, что оценки влияния показателей сотрудников будут представлять собой причинно-следственную связь: опыт сотрудников влияет на опыт клиентов, что, в свою очередь, способствует росту доходов.

Результаты: Опыт сотрудников определяет доход

В результате проведенного анализа было обнаружено, что изменения в показателях опыта сотрудников являются сильным фактором последующего дохода. Проще говоря, магазины, в которых сотрудники, работающие с клиентами, были более опытными, имели больше опыта в предыдущих ротациях, обладали более высокой квалификацией и были более склонны к полной занятости, обеспечивали гораздо больше продаж в час.

Фактически, если бы средний магазин смог перейти из нижнего квартиля производительности в верхний квартиль по каждому из четырех измерений, то его выручка возросла бы с $57 на отработанный человеко-час до $87 на человеко-час. Это более чем 50-процентное увеличение дохода. И это увеличение доходов не сопровождалось стремительным ростом расходов. Более того, параллельный анализ операционной прибыли показал, что аналогичный сдвиг в отношении опыта сотрудников привел бы к 45%-ному увеличению прибыли на человеко-час — с 41 до 59 долларов.

Эти различия впечатляют. Рассмотрим простой расчет окупаемости инвестиций при переводе магазина из нижнего квартиля в верхний. В настоящее время магазин тратит $16 на час работы сотрудника и получает $41 прибыли. Инвестируя дополнительные $12 в час, чтобы попасть в верхний квартиль по уровню опыта сотрудников, магазин будет получать дополнительные $18 в час прибыли. Это 150% рентабельности инвестиций!

Конечно, этот расчет ROI является упрощенным и, возможно, слишком амбициозным, чтобы отражать реалистичную стратегию. Столь значительное улучшение показателей сотрудников не может быть достигнуто в одночасье, и логика подсчета не учитывает другие сопутствующие расходы (например, на внедрение технологии для сотрудников, призванной сделать их более счастливыми и снизить текучесть кадров), а также не учитывает динамику во времени для реализации эффекта. В проведенном исследовании также были рассмотрены более реалистичные сценарии, которые были смоделированы в рамках более сложной системы учета. В одном из примеров предполагалось, что CHRO установил цели для каждого магазина — магазины в нижней половине каждого показателя должны поднять свои показатели до медианы, а магазины в третьем квартиле должны поднять свои показатели до 75-го процентиля — что, в случае успешного достижения, соответствовало бы увеличению общего годового дохода на 6% по компании в целом. С учетом некоторых базовых предположений о ставках дисконтирования, времени до получения эффекта и дополнительных первоначальных затрат, было обнаружено, что 5-летняя рентабельность инвестиций в сотрудников составит около 30%, а 10-летняя — более 80%.

Это всего лишь наглядный пример, и мы здесь не обсуждаем конкретные решения относительно целесообразных стратегий управления талантами или параметров учета. Мы оставляем эти решения на усмотрение менеджеров магазинов на местах и экспертов по финансовому моделированию — наша мысль проста. Установление четкой связи между показателями опыта сотрудников и финансовыми результатами, а также количественная оценка этой связи прокладывает путь как для стратегий управления талантами, основанных на данных, так и для конкретных расчетов рентабельности инвестиций, связанных с персоналом.

Вывод: Расширение возможностей HR для обоснования своей деятельности

Цифры, которые мы приводим здесь, конечно, в определенной степени являются специфическими для компании, которая приняла участие в эксперименте. Но мы считаем, что выявленные эффекты достаточно велики, чтобы убедить руководителей в необходимости признать влияние, которое оказывают их сотрудники на качество обслуживания клиентов и доходы.

Любая организация, в которой есть сотрудники, работающие с клиентами, должна понимать, что они имеют огромное значение для успеха бизнеса. Это не просто расходы, которые необходимо минимизировать, как слишком часто думают руководители о сотрудниках розничной торговли, колл-центров и сервисных служб, а потенциально очень важные инвестиции. Сколько стоит для вашей организации снизить текучесть кадров на 20%? Как насчет того, чтобы улучшить показатели удовлетворенности сотрудников на 10%? Во сколько обходится вашей организации незнание этих ответов?

Руководителям, возможно, привычнее видеть бизнес-кейсы и расчеты рентабельности инвестиций от отделов маркетинга и продаж, но им следует начать предоставлять отделам по работе с талантами возможность самим приводить свои аргументы. Только представьте, как руководитель отдела кадров предоставит подобные цифры в следующий раз, когда он будет запрашивать бюджет на программу обучения или программное обеспечение для оздоровления сотрудников.

Собирая и соединяя нужные данные, руководители начнут видеть связь между сотрудниками, клиентами и доходами. Результаты могут побудить их по-новому взглянуть на роль, которую играют CHRO в корпоративном росте. Действительно, благодаря подобным бизнес-кейсам HR наконец-то сможет избавиться от своей извечной репутации «центра затрат» и занять свое законное место — стратегической функции, которая обеспечивает как клиентский опыт, так и доходы. Тогда будет создана основа для того, что, по нашему мнению, будет представлять собой следующее поколение решений: технологии, которые не просто интегрируют, а в корне разрушают разделение между данными о сотрудниках, клиентах и бизнесе; которые встраивают такие интеллектуальные данные в каждый бизнес-процесс; и которые решают проблему синергии между сотрудниками, клиентами и бизнесом с самого начала.

Источник: prof-dialog.ru

Может ли управление опытом сотрудников стать новым ресурсом бизнеса?

Управление опытом сотрудников (Employee Experience Management) – популярный тренд в западном менеджменте. Он уже проникает в Россию.

В западных компаниях набирает популярность новая функция – управление опытом сотрудников (Employee Experience Management). Пионерами движения стали признанные инновационные лидеры (Airbnb, Google, Facebook, Adobe, Bain им не нужны лишние процедуры и лишние функции. В большинстве инновационных компаний нет HR-подразделений, что не может не вызывать соответствующих эмоций у борцов с «засильем» эйчаров в современных организациях. Помимо интеллектуальной гегемонии, «управление людьми» осуществляют сами люди («холакратия», от англ. whole – «целый, общий» – общее управление, «власть коллектива»), или образуются симбиозы власти, при которых сотрудники остаются активными соучастниками процессов управления (партисипативное управление).

Подобный подход во многом определяется спецификой бизнеса инновационных компаний: его высокая доходность обеспечивается, попросту говоря, уникальными мозгами сотрудников (не случайно на рынке интеллектуальных ресурсов вместо привычного термина headhunting («охота за головами») используется brain hunting («охота за мозгами»), и работодателю выгодно создавать условия, в которых «мозги» работают наиболее продуктивно. А кто лучше сотрудников знает, что нужно для их же продуктивной работы? Поэтому работодатели-инноваторы изучают и удовлетворяют «внутренний спрос», с высокой степенью вероятности рассчитывая на рентабельность своих инвестиций. В этом им опять помогает аналитика.

В рейтинге предпочтений инновационно-ориентированного рынка труда на первом месте стоит возможность профессиональной самореализации. То есть, другими словами, сотрудники инновационных компаний, в первую очередь, ставят своему работодателю «лайки» за интересную работу, творческие задачи и прочие связанные категории, создающие им возможности реализовывать свой потенциал. Налицо выгода для работодателя – инвестируя в работу, он получает гарантированный возврат на свои инвестиции в лице мотивированных и результативных сотрудников.

Правда, в этой связи нельзя не сказать и о более широком контексте, чем специфика инновационных компаний, – глобальной гуманизации бизнеса как альтернативе изрядно дискредитировавшему себя вертикальному административно-командному менеджменту. В этом контексте не меньшими инноваторами, чем технократы, являются бизнесы, построенные на «социальных смыслах» («человек не средство, а цель»). Финансовые успехи таких компаний опровергают расхожие представления о том, что в бизнесе нужна «твердая рука», а «власть народа» приводит к анархии, поэтому интерес к их внутренней организации со стороны традиционного («системного») менеджмента явно растет.

Очевидно, что большие вертикально-интегрированные структуры не могут в одночасье перестроиться и позволить себе подобный «разгул демократии» (вспоминается ставший метафорой «слон на танцполе». Но дефицит ресурсов усугубляется, производительность и доходность падают, конкуренция возрастает, и миллиардные прибыли инновационных компаний-лидеров вынуждают традиционный вертикальный бизнес проявлять интерес к управлению опытом – по крайней мере, признавать, что нужно учитывать «опыт сотрудников» и, по возможности, внедрять отдельные элементы нового подхода.

Как представляется, именно этот процесс приобретает сейчас массовый характер в западной практике – внедрение элементов управления опытом, которые позволяют «залатать» отдельные проблемы организаций.

Сильный менеджмент решительно берет ситуацию в свои руки и даже упраздняет HR-структуры («Управление опытом – это задача руководителей!»). Там, где менеджмент не проявляет достаточной инициативы, новый тренд активно внедряют эйчары, чтобы упрочить свои позиции в глазах работодателей, хотя для этого требуется существенная перестройка HR-функции.

Учет того, как сотрудники воспринимают внутренние процессы организации, их трансформации и инновации позволяет «срезать углы», которые мешают людям выполнять свою работу «быстро, просто и с удовольствием» (так определил задачу управления опытом один из руководителей, в компании которого внедряется этот подход).

Как управление опытом победило Open Space и некоторые другие химеры

Одним из первых, и уже хрестоматийных примеров широкого применения управления опытом сотрудников в западной практике стала «победа над Open Space». Революционный переход от «кабинетной системы» к «открытому пространству», случившийся в конце прошлого века, происходил в глобальном масштабе и долгое время считался универсальным решением («совместная работа повышает эффективность», «оптимизируются офисные площади», «сокращаются административные расходы»).

Возможно, поэтому идеологи управления опытом придают такое значение переоценке этого формата (называя его теперь псевдоинновационным) с позиций «опыта сотрудников». Анализ реальных потребностей людей в удобных и продуктивных условиях работы показал, что «открытое пространство» повышает эффективность не всегда и не везде. И даже наоборот, снижает эффективность, если специфика деятельности и личные предпочтения людей требуют автономности. В логике УОС, надо просто «спросить сотрудников» и создать соответствующие условия для их продуктивной работы.

В «победном» зачете также значатся изменения в HR-процедурах, их оптимизация или упразднение. Выяснилось, что с участием сотрудников можно, например, выстроить эффективную политику найма. Новых сотрудников спрашивали, какие практики подбора персонала они считали лучшими на предыдущих местах работы, «лучшие практики» внедрялись, и качество подбора значительно улучшалось. В результате компаниям, внедрившим этот подход, удавалось заметно повысить свой рейтинг на рынке труда как привлекательных работодателей.

Не последнюю роль играет управление опытом в массовых отказах западных компаний от тяжеловесных оценочных процедур (напомним, которые они же и инициировали в 1990-е годы, а мы их до сих пор усердно внедряем).

Вместо многоступенчатой ежегодной оценки эффективности деятельности (Performance Appraisal) руководители обмениваются с сотрудниками регулярной обратной связью (Feedback) – обсуждают рабочие процессы и их результаты. Это означает, что не только руководитель оценивает работу сотрудника, но и сотрудник высказывает начальнику свое мнение о его работе. Известны многочисленные примеры того, как сотрудники отказывают руководителю в доверии, если он не оправдал высокого звания «интеллектуального лидера».

В общем тренде упразднения «лишних» процедур оказались и «компетенции». Начавшаяся тоже в 90-е годы разработка моделей корпоративных компетенций, их выявление у сотрудников и руководителей (оценка, в т. ч., методом ассессмент-центров) и бесконечное «развитие» превратили компании в «анатомические театры». И действительно, выделяя компетенции (лидерство, ориентация на результат, стратегическое видение, системное мышление и пр.), идеологи компетентностного подхода разбирают человека на «запчасти» успеха, которые, по их мнению, можно развивать «по отдельности». Оказалось, что в бизнесе есть более достойное занятие – развивать бизнес. Поэтому сначала инновационные лидеры, а потом и их многочисленные последователи отказались от масштабных компетентностных процедур, высвободив значительный объем времени непосредственно на работу.

«Пошуметь нельзя перестроиться». Где поставить запятую?

Но всегда остается надежда на лучших. Не хронических скептиков, знающих наперед, что собирать мнения сотрудников – это базар, а не менеджмент, или что никто бесплатно опытом делиться не будет, и пр. Надежда на лучших, думающих руководителей бизнеса, которые, в водоворотах трендов и тенденций способны, с одной стороны, не бросаться оголтело «внедрять», а с другой – «не выплескивать с водой ребенка», но увидеть здравый смысл в новых подходах к опыту людей – экспертов, специалистов, «старой гвардии», молодых инноваторов (не знающих придуманных кем-то правил игры и поэтому не боящихся создавать новое вне этих правил)…

Надо создавать свой опыт «управления опытом», не полагаясь на чужие рецепты. Перефразируя Сергея Брина, «спросите своих сотрудников, и они вас удивят». Практики уже есть, и это повод для открытого профессионального диалога.

Как получить полный бесплатный доступ к публикации?

- Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте

Источник: www.e-xecutive.ru