Перловская, Д. С. Выявление проблемных областей маркетинговой деятельности предприятия / Д. С. Перловская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 15 (149). — С. 444-447. — URL: https://moluch.ru/archive/149/41993/ (дата обращения: 05.06.2023).

В данной статье рассмотрена низкая эффективность маркетинговой деятельности или ее отсутствие как одна из причин снижения экономической эффективности предприятий. Выделены проблемные области маркетинговой деятельности предприятий сферы малого бизнеса (индивидуальных предпринимателей). Предложены направления решения выявленных проблем.

Ключевые слова: маркетинг, принципы маркетинга, маркетинговая деятельность предприятия, сфера малого бизнеса, индивидуальный предприниматель

This article describes the low efficiency of the marketing activity or the lack of it as one of the reasons for the decline in economic efficiency of enterprises. The problem areas of the marketing activity of the enterprises of small business (individual entrepreneurs) were selected. Directions for the solution of identified problems were proposed.

Решение проблем в бизнесе. Уникальная методика поиска прорывного решения

Key words: marketing, principles of marketing, marketing activity of the enterprise, small business, individual entrepreneur

Происходящие в настоящее время в экономике и обществе изменения предъявляют повышенные требования к способности предприятий адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. В связи с этим, в условиях динамично изменяющейся среды, усиления конкуренции возрастает потребность в маркетинге. Маркетинг используется предприятиями как инструмент увеличения доли рынка и максимально полного удовлетворения потребностей клиентов [1]. В учебной и научной литературе отсутствует единое определение маркетинга, однако в целом можно утверждать, что маркетинг представляет собой особую отрасль экономической науки, занимающуюся изучением и решением проблем рационализации производства (продаж) товаров и услуг путем разработки и применения соответствующего инструментария. Иными словами, целью маркетинга является создание условий для наибольшей адаптации производства к требованиям рынка, производства именно того, что нужно покупателям.

Для эффективного развития и функционирования любого предприятия необходимо иметь четкое представление о том, что представляет из себя маркетинг и каким образом использовать его технологии. Разработка и принятие эффективных планово-управленческих решений на принципах маркетинга создают предпосылки для увеличения доли рынка, расширения стратегической зоны рыночного присутствия, обеспечения высокого уровня конкурентоспособности, выбора целевого сегмента, управления жизненным циклом товара, адаптации цен к рыночным изменениям и т. п. Применение принципов маркетинга должно являться основой для принятия управленческих решений в любой сфере: производственной, финансовой, сбытовой [2–4]. Именно маркетинг обеспечивает предприятию необходимый сбыт производимой продукции, от эффективности маркетинговой деятельности напрямую зависит эффективность работы всего предприятия. Вместе с тем, маркетинг в деятельности многих отечественных предприятий до сих пор является наиболее слабым местом. Как указывает Н. Г. Новикова, в основе проблем, возникающих в процессе интеграции маркетинга в деятельность организаций лежат следующие причины [5]:

Как решать проблемы в бизнесе? Как преодолевать трудности в бизнесе, не теряя прибыль? // 16+

1) непонимание сущности маркетинга большинством компаний;

2) больший, чем в других науках, разрыв между теорией и практикой маркетинга;

3) слабая интеграция маркетинга в менеджмент организаций предприятий.

Неэффективная маркетинговая стратегия предприятия или отсутствие маркетинговой системы как таковой в его деятельности приводят к тому, что остаются невостребованными гибкость и ресурсные возможности различных подсистем предприятия, что, в свою очередь, снижает экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. Особенно распространена ситуация пренебрежения принципами маркетинга в сфере малого бизнеса и, особенно, индивидуального предпринимательства. Для индивидуальных предпринимателей, как субъектов рынка, характерна особая специфика, характеризующаяся следующими признаками:

‒ совмещение мелкого производства и оптово-розничной торговли»

‒ «стихийная» организация управленческих, сбытовых, аналитических процессов, отсутствие четкой организационной структуры», малочисленный штат;

‒ низкий уровень не только внешних, но внутренних маркетинговых коммуникаций;

‒ основной контингент потребителей — «случайные» покупатели;

‒ низкий уровень прикладных знаний о маркетинге у лиц, принимающих решения (ЛПР);

‒ скептическое отношение к маркетингу со стороны ЛПР.

В данной ситуации актуальным становится вопрос, касающийся конкретизации проблемных областей маркетинговой деятельности предприятий, относящихся к сфере малого бизнеса.

Непонимание роли маркетинга и, как следствие, единичное использование маркетинговых инструментов, в условиях постоянно изменяющегося рынка приводит к спаду экономической эффективности предприятия в целом, что для торговой организации в первую очередь выражается в снижении показателя продаж (выручки). Таким образом, суть исследовательской гипотезы сводится к предположению о том, что для предприятий, у которых отмечается спад продаж, характерен низкий уровень эффективности маркетинговой деятельности.

В качестве объекта исследования был выбран Торговый Дом «Текстиль-центр». Предметом исследования является маркетинговая деятельность данного предприятия.

Цель исследования: определить состояние и уровень эффективности маркетинга в ТД «Текстиль-центр».

- Выявить присутствие в системе маркетинга ТД «Текстиль-центр» таких элементов маркетинга, как: маркетинговые исследования, сегментирование рынка и позиционирование товара, организация и планирование маркетинга, маркетинговые коммуникации, сбыт.

- Определить эффективность маркетинга в ТД «Текстиль-центр» в целом.

В качестве инструментов исследования нами использовались:

1) традиционное структурированное интервью, направленное на изучение особенностей маркетинговой деятельности предприятия, содержащее следующий список вопросов:

- Имеется ли на вашем предприятии отдел маркетинга, должность маркетолога или иной специалист, исполняющий по совместительству соответствующие функции?

- Осуществляется ли на вашем предприятии планирование и анализ сбыта?

- Применяете ли вы такой инструмент маркетинга, как реклама?

- Имеется ли база постоянных клиентов, как она нарабатывается?

- По какому принципу формируется цена товара?

- Как формируется товарный ассортимент?

- Проводятся ли на вашем предприятии маркетинговые исследования (изучение рынка, конкурентов, потребителей), если да, то какие?

2) анкета «Эффективность вашего маркетинга» Г. А. Яшевой [6], позволяющая определить уровень маркетинга предприятия (низкий — 0–4 балла, неэффективный — 5–9 баллов, удовлетворительный — 10–14 баллов, хороший — 15–19 баллов, очень хороший — 20–25 баллов, эффективный — 26–30 баллов).

Интервью предназначено для всех сотрудников ТД «Текстиль-центр», анкета — для руководства.

Торговый дом «Текстиль-центр», является динамично развивающимся предприятием оптово-розничной торговли текстильными и галантерейными изделиями. Однако в деятельности предприятия наблюдаются проблемы, в частности, объем продаж в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. на 36,28 %. По нашему предположению, спад экономической эффективности предприятия обусловлен недостатком интеграции элементов комплекса маркетинга в его деятельность. Основная проблема интеграции маркетинга в деятельность данного предприятия, на наш взгляд, связана с тем, что с позиции руководства ТД «Текстиль-центр», маркетинг — некое размытое понятие, инвестиции в которое — лишняя трата ресурсов, не несущая результативности.

В процессе исследования установлено, что системный подход к решению маркетинговых задач на предприятии отсутствует, не предусмотрена должность маркетолога. Маркетинг ограничивается в основном сбытом, при этом планирование и анализ сбыта не осуществляются. Из бесед с персоналом становится ясно, что главная задача — «работать не в убыток». Реклама развита слаба, привлечение оптовых клиентов осуществляется в основном за счет того, что менеджеры выезжают в торговые точки с каталогами товаров и предлагают сотрудничество. Ценообразование происходит в основном с учетом двух принципов:

1) цена товара должна быть не ниже затрат на производство / приобретение товара;

2) цена должна быть ниже, чем у конкурентов.

Такая политика ценообразования с одной стороны привлекает потребителей дешевизной товаров (цены ниже среднерыночных), с другой стороны — существенно уменьшает потенциальную прибыль предприятия. Предусмотрена возможность предоставления скидки оптовым и розничным покупателя, однако какой-либо системы скидок при этом не обнаруживается. Каждый продавец сам на свое усмотрение может решить, когда и в каком объеме предоставить скидку. Единственное ограничение — не опускать цену ниже себестоимости товара.

Маркетинговые исследования на предприятии сводятся в основном к анализу прайс-листов конкурентов, изучение потребностей покупателей не проводится. Товарный ассортимент формируется по принципу «продаем то же, что и все остальные», эффективность продаж отдельных товарных групп не изучается. Ассортимент обновляется в основном за счет товаров-новинок (например, новые серии постельного белья). Существует проблема залежалого товара, доля которого (по мнению сотрудников) составляет до 40 % от имеющегося объема товарных запасов.

Анкета «Эффективность вашего маркетинга» была предложена трем респондентам, которыми являлись директор, заместитель директора и бухгалтер. Их ответы на вопросы анкеты представлены в таблице 1.

Результаты анкетирования

Респондент

Источник: moluch.ru

Метод выявления организационных проблем

Смысл и назначение организационной диагностики состоит в том, чтобы провести полную «инвентаризацию» накопившихся проблем и противоречий, выявить их причины и найти оптимальные точки развития, т.е. глубинные внутренние факторы, влияющие на решение всех или большинства проблем предприятия.

Что такое проблема? Организационная проблема существует при выполнении трех условий:

Во-первых, имеется устойчивое противоречие или разрыв между действительным и желаемым. В организациях подобные разрывы, свидетельствующие о наличии проблемы, возникают в оценках количественных и/или качественных показателей эффективности предприятия. Например, это могут быть расхождения между достигнутым и нормативным уровнем чистой прибыли, рентабельности инвестиций, объема продаж, текучести кадров, удовлетворенности клиентов, компетентности персонала и др.

Во-вторых, экспертам и руководителям организации не известны способы преодоления этого противоречия. Это означает, что истинные причины проблемы им достоверно не известны и требуют специальной диагностики. Например, удовлетворенность клиентов может упасть по разным причинам: из-за ухудшения качества продукции, падения уровня обслуживания, увеличения времени выполнения заказов, сужения ассортимента и др. Более того, действительная причина проблемы может вообще не осознаваться руководителями, поскольку она находится за пределами привычного для них круга факторов. Скажем, это могут быть некие стереотипы мышления или отсутствие в организационной культуре некоторых ключевых ценностей, например, качества, доверия или ориентации на клиента.

В-третьих, в организации существует лицо или группа лиц, обеспокоенных этим противоречием. Другими словами, выявленное расхождение кого-то волнует, и это лицо предпринимает определенные умственные или практические действия для его преодоления.

Исходя из своего опыта, перечислю наиболее типичные проблемы российских предприятий:

· Ухудшение финансовых показателей.

· Невыполнение планов продаж.

· Недовольные клиенты.

· Непредвиденные потери и убытки.

· Регулярные задержки в выполнении проектов и заказов клиентов.

· Высокая текучесть кадров.

· Низкая квалификация персонала.

· Неудовлетворительное качество продукции и услуг.

· Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности.

· Низкая производительность труда.

· Межличностные конфликты.

· Снижение управляемости организации.

· Боязнь перемен, сопротивление изменениям.

· Автаркия и несогласованность действий подразделений.

· Демотивирующий стиль управления.

· Снижение удовлетворенности и лояльности персонала.

· Неликвидные запасы готовой продукции.

· Чрезмерные накладные расходы и др.

Как же проводится общая организационная диагностика? Для этого применяются специальные методы и процедуры. Наиболее информативный и мощный метод – диагностические интервью с руководителями и сотрудниками предприятия. В ходе интервью консультант с помощью проблемных и уточняющих вопросов управляет мышлением собеседника и ведет его от банальных жалоб (например, «мало платят!» или «теснота в производственных помещениях») к определению истинных проблем организации и выявлению их причин.

Диагностическое интервью – это доверительная беседа, совместное размышление, интеллектуальный и эмоциональный диалог консультанта и руководителя, приводящий к осознанию не только самих проблем, но часто и методов их решения. Помимо интервью в арсенале консультантов, проводящих диагностику, имеются и другие методы получения диагностической информации: встречи по сбору данных, анализ управленческой документации, диагностическое наблюдение.

Диагностическая информация, собранная с помощью указанных методов, проходит далее несколько этапов переработки:

1. формулирование и экспертная оценка организационных проблем.

2. логический анализ организационных проблем.

3. выявление корневых проблем организации.

4. определение оптимальных «точек развития» организации.

5. разработка детального плана организационных изменений.

Уже в процессе сбора информации возникает вопрос: как правильно формулировать проблемы организации?

Формулировки проблем – это утверждения, содержащие описание организационных явлений, которые оцениваются руководителями и сотрудниками как нежелательные для предприятия и/или имеющие негативное влияние на его функционирование и развитие. Например, уменьшаются рентабельность продаж и маржинальная прибыль компании;

работники предприятия испытывают дефицит признания и поощрений со стороны руководителей; рабочие в цехе ориентированы на зарплату за работу, а не за результат; у большинства сотрудников предприятия преобладает прохладное и равнодушное отношение к труду.

Если известна причина того или иного явления, то она может быть включена в формулировку проблемы. Это позволяет существенно сократить общий перечень проблем и упростить анализ проблемного поля организации. Например:

a) нерациональная организация труда в цехе отражается на объеме производства и сроках выполнения заказов;

b) боязнь личной ответственности и ошибки руководителей подразделений приводят к искажению информации, поступающей на верхний уровень управления;

c) монтажные участки испытывают нехватку инструментов, вследствие этого возникают простои, снижается производительность и оплата труда;

d) практика штрафов и взысканий демотивирует работников, снижает их лояльность, ухудшает социально-психологический климат в коллективе;

e) происходят задержки в предоставлении документов с монтажных участков, отчего возникают «сбои» в поставках, и увеличивается время подготовки производства.

Все выявленные организационные проблемы проходят тщательную экспертную оценку со стороны ключевых руководителей и сотрудников предприятия. В результате из общего списка исключаются формулировки проблем, которые, по мнению экспертов, излишне жесткие или просто-напросто не соответствуют действительности. При этом некоторые проблемы могут быть уточнены и выражены в более мягких формулировках.

Оставшиеся в списке проблемы подвергаются более тонкому логическому анализу. Предварительно для удобства и облегчения анализа все проблемы могут быть классифицированы и разделены на определенные группы. Например, подбор и текучесть кадров, маркетинг и продажи, организация производства, мотивация и стимулирование труда, стиль управления и др. Конечный результат логического анализа – построение проблемного поля организации. Проблемное поле включает в себя не только формулировки выявленных проблем, но и причинно-следственные связи между ними.

Не секрет, что все организационные проблемы логически взаимосвязаны. Решение любой проблемы прямо или косвенно влияет на решение множества других проблем. Цель диагностики состоит в том, чтобы на основе анализа проблемного поля обнаружить корневые проблемы, решение которых полностью устраняет или хотя бы ослабляет все остальные проблемы предприятия. Стало быть, способы решения корневых проблем – это и есть оптимальные точки развития, в которых необходимо энергично и концентрированно воздействовать на организацию с целью ее «лечения» и преобразования.

В соответствии с терминологией теории ограниченийкорневые проблемы – это истинные причины организационных проблем, воспринимаемых руководителями как нежелательные явления. К нежелательным явлениям относятся явные проблемы организации, например, сокращение объема продаж или клиентской базы предприятия, уменьшение чистой прибыли, увеличение производственных потерь и др. Факты возникновения таких проблем, как правило, очевидны или легко регистрируются с помощью систем бухгалтерского и управленческого учета. Однако, чтобы добраться до их истинных причин, необходимо выявить непосредственные причины нежелательных явлений, определить причины этих причин и далее, действуя таким же образом, провести полный и глубокий логический анализ всех проблем организации. В итоге все проблемное поле может быть разделено на три уровня.

В дальнейшем на основе анализа проблемного поля формулируются локальные и системные решения выявленных организационных проблем.

Вывод. Общая диагностика предприятия направлена на определение всего комплекса организационных проблем и выявление их причин. Это главное. Вместе с тем, диагностика позволяет получить ряд важных дополнительных результатов.

К ним относятся: новая ценная информация о состоянии организации; «размораживание» организации, снижение сопротивления переменам, запуск процесса организационных изменений; повышение управленческой квалификации руководителей, переосмысление собственного управленческого опыта, ошибок и достижений; практические рекомендаций по развитию компании, детальный план организационных изменений. Общая диагностика предприятия служит мощным инструментом организационного развития и формирует основу для принятия важных стратегических решений и преобразования организации.

Источник: delovoymir.biz

Выявление и анализ проблем в процессе управления организацией

Любую проблему лучше всего рассматривать как возможность решить недостатки в процессе работы. Наличие проблемы в разных отраслях деятельности организации можно определить, если ответить на ряд стандартных вопросов о следующих параметрах:

- цель организации;

- ожидания работников;

- что работники хотят улучшить в деловых отношениях;

- в каких областях рабочего процесса исполнителям не хватает времени на работу;

- что работники ценят в работе и в организации;

- что работники не любят в работе;

- какие есть жалобы;

- что ожидают руководители от сотрудников;

- что руководители хотят изменить;

- какие процессы требуют слишком много времени;

- какие ситуации приводят к снижению эффективности;

- какие этапы работы плохо структурированы и организованы;

- какие еще есть возможности для получения прибыли;

- как снизить затраты и увеличить прибыль;

- какие творческие идеи можно воплотить в процессе работы;

- как повысить конкурентоспособность продукции;

- как увеличить уровень продаж;

- как расширить ассортимент;

- как лучше работать с жалобами клиентов;

- как улучшить качество рекламы и т.д.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Примечание 1

Ряд вопросов может быть продолжен в зависимости от основных нужд организации. Эти вопросы становятся первой ступенью для выявления проблемных областей в рабочем процессе.

Далее необходимо четко сформулировать проблемы. Для правильной формулировки можно применять несколько методов.

Серия вопросов. При формулировании проблемы она записывается в виде вопроса: «Каким образом можно сделать…?» Затем формулировка варьируется, ключевые слова заменяются синонимами, чтобы выявить дополнительные возможности решения. Формулировку расширяют, если нужно увидеть больше альтернатив и перспектив, или сужают, если нужно решить конкретную задачу в узкой области (затем задачу делят на подзадачи и прописывают к ним аналогичные вопросы).

Бритва Оккама. Суть метода состоит в трех шагах:

- Проводится мозговой штурм, собирается большое количество идей для выявления проблемы (этот шаг пропускают, если проблема с самого начала выявлена и сформулирована хотя бы в общих чертах).

- Из списка идей, полученных в результате штурма, отбираются те, с которыми можно работать. Таким образом круг идей сужается.

- Точно формулируется проблема (пишется так, чтобы ее видели все участники штурма, затем все участники корректируют ее по отдельности, группируют ответы) и начинается обсуждение возможных решений. Здесь важно обсудить то, какой именно результат нужно получить после решения проблемы.

«Выявление и анализ проблем в процессе управления организацией»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Примечание 2

При применении метода соблюдается принцип бритвы Оккама, который звучит как афоризм: «Сущности не стоит умножать без необходимости».

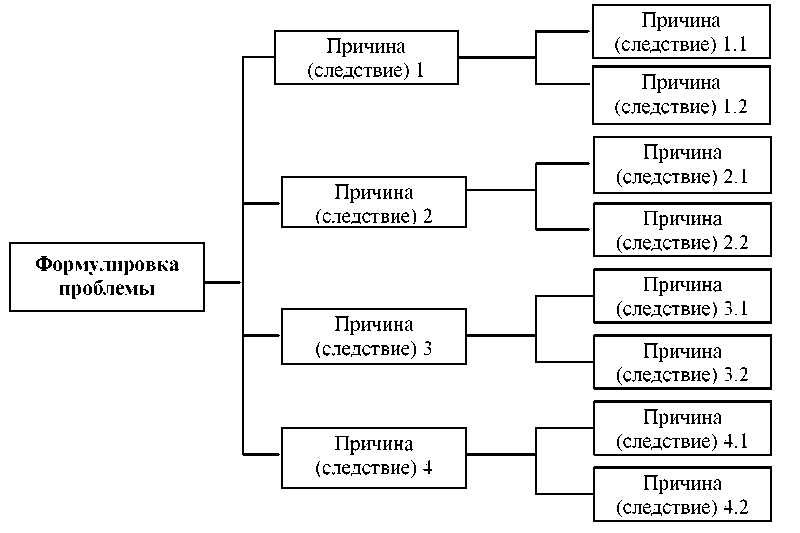

Древовидная диаграмма. Обеспечивает рассмотрение проблемы как систему подпроблем. Строится иерархическая диаграмма, которая отражает центральную идею (результат, к которому надо стремиться) и препятствия. Ее элементами становятся методы решения проблемы, причины проблемы и следствия из нее. Выглядит диаграмма следующим образом:

Этот метод обеспечивает охват множества средств по решению проблемы, позволяет наглядно увидеть соотношение между целью и средствами.

Процесс анализа проблем

Сложносоставные проблемы особенно трудно решать. Поэтому очень важно рассмотреть структуру подобных проблем. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать проблему со всех сторон и достаточное количество времени. И только после всестороннего анализа можно подбирать подходящие методы решения проблемы.

Для группового анализа проблем используются следующие способы:

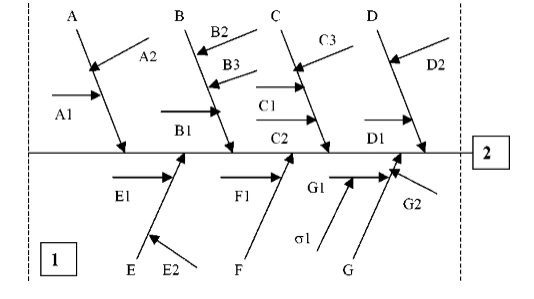

Диаграмма «рыбьи кости». Была разработана в Японии в 50-х годах ХХ века, представляет собой сведение воедино причин и следствий проблемы. Диаграмма называется так потому, что на первый взгляд напоминает остов рыбы. В общем виде диаграмма выглядит так:

Диаграмма делит причины на несколько уровней. Цифрами обозначены: 1 – общая система причин, 2 – следствие (формулировка проблемы). Буквы А, В, С… обозначают основные причины. Буквы А1, В1, С1… — причины 1 подуровня; А2, В2, С2… — причины 2 подуровня. Подуровней может быть больше.

Следствие обычно изображается в виде «хребта» скелета, но оно становится результатом взаимодействия всех основных и второстепенных причин.

Примечание 3

Данная диаграмма сейчас используется в области контроля качества во всем мире, но может применяться и к другим областям менеджмента.

Диаграмма шести слов. Это метод определения сути проблемы в виде ответов на вопросы:

- Why – Почему;

- What – Что;

- When – Когда;

- Where – Где;

- Who – Кто;

- How – Как.

Вопросы позволяют последовательно определить ситуации, когда проблема возникает, а когда – нет. Это позволяет рассмотреть проблему со всех сторон. Чтобы использовать данный метод, необходимо четко определить изначальную проблему.

Источник: spravochnick.ru