Специальная экономическая зона. Зона свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. Технико-внедренческие зоны. Сервисные зоны. Комплексные зоны. Технополис.

Промышленный парк. Научно-технический парк. Регулирование деятельности специальных зон.

Внешнеторговые, фискальные, финансовые и административные льготы . Организация СЭЗ направлена на: 1. создание благоприятных условий для активизации совместно с зарубежными партнерами деятельности по увеличению экспортно-импортных возможностей региона, 2. формирование нового научно-промышленного аппарата с целью накопления и тиражирования рядов опыта в области производства высококачественной наукоемкой продукции и привлечение высоких технологий, 3. более рациональное и эффективное использование земельных и природных ресурсов региона, 4. расширение торгово-экономического сотрудничества с СЭЗ других регионов, 5. привлечение положительного зарубежного управленческого опыта с целью его распространения на предприятия и в организациях 6. практическое обучение отечественных специалистов приемам и методам современного бизнеса, переподготовка кадров, 7. увеличение числа иностранных туристов особенно из стран, где сложились крупные общины-диаспоры. СЭЗ- это: — мощный фактор ускорения социально-экономического, научно-технического, организационного и кадрового совершенствования региональной экономики, — связующее звено между передовым опытом хозяйствования и состоянием жизнедеятельности конкретного региона, — современный эталон прогрессивных форм организации производства, труда и управления, внедрения современной техники и технологий, — известные стандартные решения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, — условия расширения внутреннего рынка, наполнение его высококачественными товарами и услугами, — источник поступления иностранных инвестиций, идущих на развитие региональной экономики, активизацию вовлечения в хозяйственный оборот всех видов местных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и природных), — стимулятор деловой активности и предпринимательской инициативы в РЭ, — формирование нового экономического мышления, новой психологии, характерной для рыночной экономики, — поле экспериментирования и полигон отработки решения в области социальной поддержки и защиты населения региона, — фактор укрепления геополитических интересов, создающий региональные полюсы роста, — ускоритель структурных образований в региональном хозяйстве, — один из главных факторов и источников роста экспортного потенциала и поступления валютной выручки, — предпосылки повышения доходности предприятий и занятости населения региона.

Что такое свободная экономическая зона

2.1. Сущность и типы СЭЗ СЭЗ любого типа — особое территориально-хозяйственное и административно-территориальное образование. В России СЭЗ —“зона предпринимательства”, “зона наибольшего благоприятствования в торговле”, “свободная таможенная зона”, “зона свободной торговли”.

Под СЭЗ понимают часть территории страны, на которой по инициативе центральных либо местных органов власти на основе соответствующих законодательных и нормативных актов с учетом взаимовыгодных интересов сторон устанавливается льготный режим инвестирования, налогообложения, финансового кредитования, а также особые визовый, валютный и таможенный режимы, определяются законодательные и организационные границы, специализация и приоритеты развития отраслей и производств. Семейство СЭЗ можно разделить на несколько типов: 1. Зоны свободной торговли, 2. Промышленно-производственные или предпринимательские зоны, 3. Торгово-промышленные зоны, 4. Технико-разрабатывающие или технико-внедренческие зоны, 5. Функциональные (специализированные) зоны, 6. Комплексные (комплексного развития территорий), 7. Совместные с другими странами, особые ЭЗ.

2.1.Зона свободной торговли (ЗСТ)- разнообразные территориальные образования, обычно выводимые национальной таможенной территории. Эти СЭЗ осуществляют различные торговые сделки и связанные с ними операции по упаковке, простейшей доработке, маркировке, контролю качества,расфасовке и комплектации партий ввозимых и вывозимых продовольственных товаров.

Если СЭЗ работает на вывоз товаров, то она имеет статус зоны внешней торговли (ЗВТ) или свободной внешнеторговой зоны (СВТЗ). Если в зоне преобладает ввоз продукции, то это зона внутренней торговли или свободная внутриторговая зона. ЗСТ всех типов организуются в морских и речных портах, в аэропортах, на крупных ж/д приграничных станциях, автострадах, вблизи таможенных городов.

Здесь отечественные и зарубежные предприятия могут осуществлять таможенные операции, беспрепятственно ввозить и вывозить товары, перегружать и складировать их, расфасовывать и продавать их оптовыми партиями или в розницу. Примеры: десятки городов-портов, имеющих статус СЭЗ: в Германии их 6, часто в мире — “свободные торговые порты”, “ свободные штаты”.

В КНР с 1984 года — 14 “открытых прибрежных городов”. Их преимущества: быстрая окупаемость вкладываемых стартовых капиталовложений, оперативная и простая организация инфраструктуры. 2.2.

Промышленно-производственные или предпринимательские зоны (ППЗ,ПЗ) Характеризуются тем, что в них создаются предприятия, в которых производятся товары на экспорт на основе импортируемых полуфабрикатов, комплектующих изделий и других компонентов, либо на тех же основах выпускается так называемая импортно-замещающая продукция для внутреннего рынка. На предприятиях ПЗ осуществляется сборка готовой продукции, реализуемая на близлежащих территориях и в первую очередь в ближайшей стране-импортере капитала.

Первоначально, как правило, обязательно с экспортом готовой продукции, затем используются местное сырье и полуфабрикаты и импортной техники и технологии, затем поставка на внутренний рынок. Эти СЭЗ имеют специальный таможенный режим, где действуют определенные финансовые и налоговые льготы.

Такие СЭЗ широко распространены в КНР, Южной Кореи — “ специальные экономические зоны (СЭЗ)”, ППЗ- (зона промышленной обработки —ЗПО) промышленная зона (ПЗ), чаще “свободная экспортная зона”- СЭКЗ, “зона свободного импорта”- ЗСИ. Деятельность таких СЭЗ направлена на возрождение национальной экономики.

Преимущественное распространение получила в странах Африки, Латинской Америки, Азии. 2.3.Торгово-промышленные зоны- это своеобразная комбинация ЗСТ и ППЗ. На их территории вводятся визовый, таможенный, финансово-кредитный, валютный режимы, призванные создать наиболее благоприятные условия деятельности предприятий-резидентов.

ТПЗ получили широкое распространение в США, а ныне этот опыт тиражируется в качестве зоны производства и свободной торговли (ЗПиСТ) в других государствах. 2.4.Технико-разрабатывающие или технико-внедренческие зоны (ТРЗ и ТВЗ)- это территориальные образования — анклавы, использующие национальные научные кадры и зарубежных специалистов, связанных в общую структуру целей и задач НТП и пользующиеся единой системой налоговых и финансово-кредитных льгот.

Такие типы СЭЗ в США называются технопарками, в Японии — технополисами, в России — наукоградами. Примеры: “Кремниевая долина” в Калифорнии, Арзамас-16, Красноярск — 26. Эти образования пользуются широкой всесторонней поддержкой государства, включая прямые инвестиции из государственного бюджета на развитие инфраструктуры, налоговые льготы и налоговые кредиты.

Главная цель их создания и функционирования: стимулировать инновационную деятельность всех типов (от разработки до внедрения включительно) и повышать эффективность НТП в целом, а не только отдельных направлений науки и техники. (Ядерные исследования — Дубна, Обнинск) 2.5.Функциональные (специализированные) зоны (ФЗ) — это наиболее многочисленные и пестрые СЭЗ. К ним прежде всего относятся банковские, страховые, рекреационно-туристические, историко-культурные и другие сервисные СЭЗ.

В таких территориально-административных образованиях устанавливается специальный режим для того вида предпринимательской деятельности, на котором специализируется конкретная функциональная зона, а также особый режим пребывания в ней клиентов. “Свободные банковские зоны — СБЗ” и “Свободные страховые зоны- ССЗ” — территории, в пределах которых можно осуществлять предпринимательскую деятельность, имея дело с иностранными и отечественными клиентами, отечественным и иностранным капиталом. Здесь практически отсутствует контроль за обменом иностранных валют, движением капитала в форме денег, недвижимости, ценных бумаг и т.д.

СБЗ и ССЗ получили наибольшее распространение в экономически развитых странах, где имеются давние традиции функционирования различных форм капитала и предпринимательской деятельности, и в новых индустриальных странах, где высок уровень деловой активности и концентрации международного капитала. Примеры: банковские кампании- Швейцария, Люксембург, США, Франция, Германия, Великобритания, страховые и банковские фирмы — Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Тайвань, Филиппины.

Главная отличительная черта СБЗ и ССЗ — высокая степень развития инфраструктуры территории. Такие виды сервисных СЭЗ как “офшорные зоны — ОФЗ” дают возможность юридических лицам, не ведущим на территории самостоятельной СЭЗ хозяйственной и другой предпринимательской деятельности, пользуются упрощенным режимом регистрации, налоговыми льготами, выполнять валютные расчеты с клиентами и иностранными организациями. 2.6. Рекреационно-туристические зоны (РТЗ) Имеют многолетнюю историю зон игорного и развлекательного бизнеса. В тоже время это историко-культурные центры

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

Специальные экономические зоны

Одной из эффективных форм территориальной организации экономической деятельности для реализации таких задач, как поддержка депрессивных территорий и использование территориальных преимуществ, являются специальные экономические зоны. Данный инструмент региональной политики получил широкое распространение во многих странах в ответ, с одной стороны, на вызовы глобализации экономики, международного разделения труда и интернационализации производства, с другой – на усиление роли регионов в системе национальных и международных экономических отношений. В этих условиях государства и их отдельные регионы стремятся получить конкурентные преимущества или преодолеть отставание путем создания особых условий хозяйственной и внешнеэкономической деятельности с учетом национальной или региональной специфики, природных и геополитических факторов, уровня развития инфраструктуры и пр. К началу 2006 г. в 120 странах мира насчитывалось около 3 тыс. особых экономических зон, обеспечивающих рабочими местами 50 млн чел. [1]

Специальная (особая) экономическая зона (СЭЗ) – это ограниченная территория с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для национальных, а также зарубежных субъектов экономической деятельности. Таким образом, цель формирования СЭЗ состоит в создании более благоприятных условий по сравнению с теми, которые действуют в стране в целом, для привлечения капитала на определенную локальную территорию. Данная цель сопряжена с возможностью реализации следующих важных задач социально-экономического развития как данной территории, так и страны в целом:

- – активизация внешнеэкономической деятельности;

- – использование новых инновационных технологий;

- – развитие новых отраслей или модернизация существующих, в том числе импортозамещающих производств;

- – формирование экономических кластеров;

- – использование новейших управленческих технологий;

- – стимулирование деловой активности и эффективного использования ресурсов.

Понятие «специальная экономическая зона» включает в себя несколько типов локальной организации экономики, характеризующихся своими функциями, условиями регулирования, а также размером территории, уровнем открытости и режимом доступа. В ряду этих признаков основное значение придается функциональной направленности, в соответствии с которой можно выделить следующие виды зон, получивших применение в мировой практике:

- – зоны свободной (внешней) торговли;

- – торгово-промышленные зоны;

- – предпринимательские зоны;

- – технико-внедренческие зоны;

- – функциональные зоны (банковские, рекреационнотуристические, зоны игорного и развлекательного бизнеса, историко-культурные и пр.).

В качестве базовых и наиболее распространенных следует рассматривать зоны свободной (внешней) торговли, предпринимательские и технико-внедренческие зоны.

В зонах внешней торговли устанавливаются особые условия внешнеэкономической деятельности, охватывающие таможенный, бюджетно-налоговый и финансовый режимы хозяйствования. Компаниям, действующим на территории зоны, могут быть предоставлены следующие льготы: отмена таможенных пошлин, акцизных сборов, внутренних налогов (государственных и местных), включая налоги на недвижимость. При импорте товаров из зоны свободной торговли па территорию страны таможенные пошлины, как правило, устанавливаются ниже, чем для прямого импорта. При экспорте товаров из зоны в третьи страны они также могут быть освобождены от таможенных сборов и налогов.

Предпосылками выбора места для зон внешней торговли являются географическое положение и наличие развитой инфраструктуры, в связи с этим чаще всего они возникают в портовых территориях, около аэропортов, перевалочных железнодорожных станций.

В настоящее время зоны свободной торговли могут развивать широкий набор видов деятельности и услуг: складирование, упаковка и сортировка товаров; переработка; сборка из импортных компонентов; полноценное производство с использованием продукции, поступившей в зону извне или произведенной в ней. В тех случаях, когда производственная функция зоны с особым таможенным режимом доминирует, ее можно называть уже торгово-промышленной зоной. Чаще всего в таких зонах создаются предприятия, производящие товары на экспорт на основе импортируемых комплектующих и других компонентов, либо выпускающие таким же способом импортозамещающую продукцию для внутреннего рынка.

В США закон о зонах внешней торговли был принят в 1934 г. с целью расширения внешнеэкономической деятельности и борьбы с безработицей. К настоящему времени американские зоны внешней торговли подразделяются на зоны общего назначения и специализированные (субзоны). Зоны общего назначения находятся вне юрисдикции таможни и по своим функциям являются торговыми зонами. Специализированные зоны (субзоны) создаются для развития различных промышленных производств, сборочных заводов частных компаний, ориентированных на экспорт продукции или импортозамещение. Специфика американского подхода проявляется в том, что специализированные зоны создаются при зоне общего назначения, являются ее частью, но территориально размещаются за ее пределами, иногда на значительном расстоянии.

В настоящее время в США существует 220 зон внешней торговли, расположенных в 48 штатах, чаще всего, на прибрежных или промышленно развитых территориях. Как правило, зоны общего назначения имеют в своем составе от одной до четырех специализированных зон [2] . Основная часть зон внешней торговли действует эффективно и сохраняет свой статус длительное время, о чем свидетельствуют единичные случаи закрытия или приостановки деятельности зон, в то время как их число в США постоянно увеличивается.

Среди развивающихся стран активно использует зоны свободной торговли Китай, где действует более 10 «открытых прибрежных городов».

Что касается стран ЕС, то здесь наблюдается тенденция отказа от использования инструментов свободных экономических зон для поддержания равных конкурентных возможностей. Исключение делается для предпринимательских зон, связанных с поддержкой экономического развития территорий с низким уровнем жизни и высокой безработицей, а также для инновационных зон.

Создание предпринимательских зон можно рассматривать как элемент государственной региональной политики, направленный на развитие депрессивных территорий. Для активизации бизнеса, притока инвестиций и снижения безработицы на данных территориях применяется широкий набор налоговых, финансовых и административных стимулов, действующих в течение установленного периода (например, 10–20 лет). Как правило, предпринимательские зоны создаются в рамках специальных правительственных программ, направленных на социально-экономическое выравнивание территорий, при этом часто предусматриваются меры прямой финансовой поддержки таких зон.

Предпринимательские зоны начали активно развиваться в Великобритании в 1970-х гг., а затем получили широкое применение в других развитых странах. Например, в США в начале XXI в. существовало свыше 1400 предпринимательских зон, расположенных в 700 городах и пригородных районах. По юридическому статусу предпринимательские зоны в США разделяются на три типа – федеральные, на уровне штата и местные. Все они ориентированы преимущественно па решение внутренних экономических и социальных задач на основе использования местного капитала и рабочей силы [3] .

Технико-внедренческие (инновационные) зоны в настоящее время получают широкое распространение во всем мире. Имея разные названия (научные парки, научно-производственные парки, технологические парки), эти зоны направлены прежде всего на эффективную интеграцию науки и производства. На локальной территории технико-внедренческой зоны размещаются организации, связанные с различными этапами НИОКР, что позволяет активизировать инновационную деятельность, выстраивая цепочку взаимодействий от фундаментальных исследований до разработок венчурных компаний. Как правило, основные льготы предоставляются именно венчурным компаниям, занятым коммерческим освоением результатов научных исследований (льготная аренда помещений и оборудования, льготное кредитование, оказание консультационных услуг и пр.).

В настоящее время в США насчитывается 150 технопарков, что составляет третью часть всех технопарков мира. Наибольшую известность получили Силиконовая долина неподалеку от Стэнфордского университета, «Бостонская дорога 128» около Массачусетского и Гарвардского университетов, «Парк-треугольник» около университетов Дюка, Северной Каролины и штата Северная Каролина [4] .

Эти технопарки, созданные в середине XX в., стали моделью технико-внедренческих зон, которые получили распространение не только в Америке, но и в других странах. В Великобритании сейчас существует около 40 подобных зон, во Франции – около 30, в ФРГ – около 20 [5] .

В России создание и функционирование особых экономических зон регулируется федеральным законодательством [6] . Оно предусматривает возможность создания четырех типов зон: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые (морские, речные порты и аэропорты с прилегающими территориями). Основной целью создания особых экономических зон (ОЭЗ) в России является привлечение отечественных и зарубежных инвесторов в приоритетные сферы экономики: обрабатывающие и высокотехнологичные отрасли, разработку новых технологий, импортозамещающие производства, туризм, транспортно-логистические системы. Российское законодательство позволяет объединять ОЭЗ одного или нескольких типов в кластеры под управлением одной управляющей компании.

Решение о создании ОЭЗ на территории субъекта РФ и муниципального образования принимается Правительством РФ и оформляется специальным постановлением. Законом установлен максимальный срок действия ОЭЗ – 49 лет. При этом предусматривается, что срок существования ОЭЗ продлению не подлежит. В то же время возможно досрочное прекращение существования ОЭЗ в случае невыполнения возложенных на нее функций. Так, в 2010 г. решением Правительства РФ была упразднена туристско-рекреационная зона в Краснодарском крае.

Основные преимущества, которые получают инвесторы в ОЭЗ России, связаны с инфраструктурным обеспечением территорий за счет бюджетных средств, особыми налоговыми и таможенными режимами.

Финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Налогообложение резидентов ОЭЗ также осуществляется в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, при этом предусмотрен ряд льгот по социальным страховым взносам, налогу на прибыль, а также освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога в течение пяти и более лет. С 2012 г. дополнительные льготы в виде нулевой ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, введены для резидентов технико-внедренческих зон (действует до 2018 г.) и туристско-рекреационных зон, объединенных в кластер (действует до 2023 г.).

Дополнительные преференции связаны с особым таможенным режимом, который предусматривает размещение и использование импортных товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС, а также без применения к ним запретов и ограничений, действующих на территории России. Российские товары размещаются и используются в свободных таможенных зонах без уплаты вывозных таможенных пошлин и пр.

Разработка единой государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ возлагаются на уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. В настоящее время таким органом является Минэкономразвития России.

Функции по управлению зонами (создание инфраструктуры, привлечение резидентов, распоряжение земельными участками и пр.) возлагаются на специальные управляющие компании. Например, ОАО «Особые экономические зоны» управляет шестнадцатью зонами различного типа; ОАО «Курорты Северного Кавказа» является оператором развития туристического кластера на Северном Кавказе, который объединяет несколько зон. В качестве органа, утверждающего перспективные планы развития каждой ОЭЗ, а также осуществляющего контроль за выполнением соглашений о создании ОЭЗ и расходованием бюджетных средств, выделяемых на благо устройство территории, действует координационный совет зоны. В состав совета входят представители государственных и муниципальных органов, резидентов ОЭЗ и иных организаций. Органы управления ОЭЗ для выполнения ряда своих функций могут привлекать управляющую компанию.

- [1] См.: Нилов К. Правовой режим свободных (особых) экономических зон в России и Европе // Вся Европа.ru. URL: mgimo.ru/ alleurope/2006/15/moscow-2.html (дата обращения 14.02.2014).

- [2] См.: Зименков Р. Опыт США в создании и функционировании свободных экономических зон // Инвестиции в России. 2005. № 8. С. 3–5.

- [3] См.: Зименков Р. Опыт США в создании и функционировании свободных экономических зон. С. 7.

- [4] См.: Зименков Р. Указ. соч. С. 8.

- [5] См.: Пилов К. Правовой режим свободных (особых) экономических зон в России и Европе.

- [6] См.: Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Источник: studme.org

Зоны игорного и развлекательного бизнеса относятся к этому типу сэз

Ключевые слова: особые, свободные, экономические, зоны, ОЭЗ, СЭЗ, виды ОЭЗ

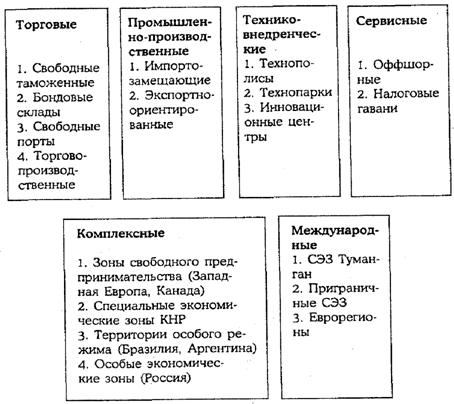

Организационно-функциональная структура СЭЗ достаточно многообразна. Иногда довольно трудно определить особенности той или иной СЭЗ, поскольку каждая из них обладает чертами многих зон. Российскими специалистами разработана примерная классификация по признаку хозяйственной специализации — по профилю деятельности большинства хозяйствующих в зоне фирм (рис. 1).

Центральное место в классификации СЭЗ отводится зонам промышленной обработки. Они подразделяются, в свою очередь, на зоны замещения импорта и экспортно-ориентированные зоны.

При организации СЭЗ используют два различных концептуальных подхода: территориальный и функциональный (точечный).

В первом случае зона рассматривается как обособленная территория, где все предприятия-резиденты пользуются льготным режимом хозяйственной деятельности.

Согласно второму подходу зона — это льготный режим, применяемый к определенному виду предпринимательской деятельности независимо от местоположения соответствующей фирмы в стране.

Примером реализации первого подхода являются СЭЗ Китая, зона «Манаус» (Бразилия), многие экспортно-производственные зоны в развивающихся странах. Результатом второго подхода являются точечные зоны, представленные отдельными предприятиями (оффшорные фирмы, магазины «дьюти фри»).

Классификация СЭЗ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Разновидности СЭЗ в соответствии с хозяйственной специализацией

Торговые зоны

Одной из простейших форм СЭЗ являются свободные (беспошлинные) таможенные зоны (СТЗ). Эти зоны относятся к зонам первого поколения. Они существуют с XVII—XVIII вв. Эти зоны представляют собой транзитные или консигнационные склады для хранения, упаковки и незначительной обработки товаров, предназначенных для экспорта.

Такие зоны часто называют свободными таможенными территориями. В них обычно открывают свои филиалы нерезидентные для данной страны предприятия-импортеры. СТЗ освобождаются от таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров. Они имеются во многих странах, но более всего они распространены в индустриальных странах.

Зоны свободной торговли (ЗСТ). (Не следует путать эти СЭЗ с интеграционными группировками зон свободной торговли). Также широко распространены в мире. Наибольшее развитие ЗСТ получили в США . Их создание предусмотрено специальным законом США от 1934 г., целью которого было поощрение торговли, ускорение торговых операций, сокращение торговых издержек.

Такие зоны представляют собой ограниченные участки территории США, в пределах которых установлен льготный по сравнению с общим режим хозяйственной, в том числе внешнеэкономической, деятельности. Законом было установлено, что при каждом официальном порте прибытия может быть создана по крайней мере одна внешнеторговая свободная зона.

В соответствии с существующим законодательством США СТЗ, действующие на территории страны, подразделяются на зоны общего назначения и специализированные (субзоны). Зоны общего назначения занимают небольшую территорию (несколько км 2 ) и находятся за пределами национального таможенного пространства. В них осуществляются операции по складированию и переработке ввезенных товаров (упаковка, сортировка, маркировка, доработка и т.п.).

Субзоны создаются для отдельных крупных компаний, деятельность которых выходит за рамки зон общего назначения. В субзонах производится экспортная или импортозамещающая продукция. Субзоны являются результатом использования комбинации режимов ЗСТ и импортозамещающих производственных зон. К середине 90-х гг. в США насчитывалось около 500 ЗСТ.

К числу простейших ЗСТ можно отнести специальные магазины «дьюти фри» в крупных международных аэропортах. С точки зрения режима они рассматриваются как находящиеся за пределами государственных границ. К ЗСТ относятся также и традиционные свободные гавани (порты) со льготным торговым режимом.

Промышленно-производственные зоны

Промышленно-производственные зоны относятся к зонам второго поколения. Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не только товар, но и капитал, заниматься не только торговлей, но и производственной деятельностью.

Промышленно-производственные зоны создаются на территории со специальным таможенным режимом, где производится экспортная или импортозамещающая продукция. Эти зоны пользуются существенными налоговыми и финансовыми льготами.

Наибольшее распространение, особенно в развивающихся странах, получили экспортно-производственные зоны (ЭПЗ). Современная модель таких зон берет начало от зональной структуры, созданной в 1959 г. в ирландском аэропорту «Шеннон». Наибольший эффект от таких зон был получен в новых индустриальных странах (в основном азиатских).

Логика образования ЭПЗ была предопределена экономической стратегией развивающихся стран, когда с середины 60-х гг. возникла необходимость стимулирования промышленного экспорта и занятости за счет притока иностранных капиталов.

Технико-внедренческие зоны

Технико-внедренческие зоны относят к зонам третьего поколения (70—80-е гг.). Они образуются стихийно ( США ) или создаются специально с государственной поддержкой вокруг крупных научных центров ( Япония, Китай ). В них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские, проектные, научно-производственные фирмы, пользующиеся единой системой налоговых и финансовых льгот.

Наибольшее число технико-внедренческих зон функционирует в США, Японии, Китае. В США их называют технопарками, в Японии — технополисами, в Китае — зонами развития новой и высокой технологии.

Самый известный в мире и крупнейший в США технопарк «Силикон вэлли» дает 20% мирового производства средств вычислительной техники и компьютеров. В нем занято около 20 тыс. работников. Всего в США более 80 подобных зон.

В Японии в рамках специальных правительственных программ создано два десятка технополисов на базе ведущих научных организаций.

В КНР подобные зоны также создаются, как правило, в ходе реализации государственных планов по развитию науки и техники. В середине 90-х гг. в Китае функционировало более 50 зон развития новой и высокой технологии.

Характерно, что в азиатских новых индустриальных странах технико-внедренческие зоны организуются как инновационные центры сложившихся экспортно-ориентированных зон, которые уже находятся в достаточной степени развития как ЭПЗ, и им требуется переориентация на выпуск наукоемкой продукции.

Сервисные зоны

Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм и организаций, оказывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги.

К числу сервисных зон относятся оффшорные зоны (ОЗ) и налоговые гавани (НГ). ОЗ и НГ привлекают предпринимателей благоприятным валютно-финансовым, фискальным режимом, высоким уровнем банковской и коммерческой секретности, лояльностью государственного регулирования.

Главное требование от компании , зарегистрированной в оффшорной зоне и претендующей на получение налоговых и иных льгот, — не быть резидентом страны , где находится оффшорный центр, и не извлекать на его территории прибыль. Налоговые гавани отличаются от оффшорных зон тем , что в них (в НГ) все фирмы (как местные, так и иностранные) получают налоговые льготы на все или некоторые виды деятельности. В настоящее время в мире насчитывается более 300 оффшорных центров. Среди них налоговых гаваней около 70.

В числе стран, где уже давно функционируют оффшорные компании, Лихтенштейн, Панама, Нормандские острова, остров Мэн (Великобритания), Антильские острова, Гонконг, Мадейра, Либерия, Ирландия, Швейцария и др. В последнее десятилетие ОЗ появились на Мальте, в Маврикии, Западном Самоа, Израиле, Малайзии (о. Лабуан) и других странах.

Промышленные, торговые, банковские, страховые и другие компании в оффшорной зоне либо вообще не подлежат налогообложению (Ирландия, Либерия), либо облагаются небольшим паушальным налогом (Лихтенштейн, Антильские острова, Панама, остров Мэн и др.). В Швейцарии, например, установлен более низкий размер налога, который при определенных условиях может и не взиматься.

К сведению. Паушальный налог — фиксированный сбор, который взимается в размерах независимых от каких-либо экономических переменных ( дохода, цены или объема производства). Иногда называется «душевой налог» или «налог с избирателей».

Льготный режим в оффшорной зоне определяется также отсутствием валютных ограничений, свободным вывозом прибылей, низким уровнем уставного капитала, отсутствием таможенных пошлин и сборов для иностранного инвестора, экстерриториальностью и др. Для стран, организующих ОЗ, выгода состоит в привлечении дополнительных иностранных капиталов, получении дохода от пребывания зарегистрированной компании в оффшорной зоне, создании дополнительных рабочих мест для местных специалистов, что в целом способствует развитию национальной экономики.

Оффшорный бизнес концентрируется, как правило, в банковском, страховом деле, морском судоходстве, операциях с недвижимостью, в трастовой (доверительной) деятельности, во всех видах экспортно-импортных операций, в консалтинге.

По некоторым оценкам, капитал, задействованный в сфере оффшорного бизнеса, достигает 500 млрд. долл. В нем участвуют почти 2 млн. вкладчиков (юридических и физических лиц), и каждый год регистрируется несколько тысяч новых компаний, увеличивающих объемы оффшорной деятельности.

Деятельность оффшорной зоны оценивается специалистами весьма неоднозначно. Признавая их важную роль в международном движении капитала, многие сходятся во мнении, что оффшорные центры зачастую являются местом отмывания «грязных денег» и разного рода банковских афер.

Комплексные СЭЗ

Комплексные зоны образуются путем установления особого, льготного по сравнению с общим режима хозяйственной деятельности на территории отдельных административных образований.

Комплексные СЭЗ появились сравнительно недавно, в начале 80-х гг. Некоторые из них были созданы с нуля, а большинство сформировались на базе зон с экспортно-ориентированной обрабатывающей промышленностью и представляют собой новую, более высокую ступень развития.

Отличие комплексных СЭЗ от других форм заключается в больших пространственных масштабах, более высокой концентрации производства и более широком поле деятельности.

Их функции составляют единое целое: преимущественное развитие международной торговли, импортозамещающего производства, развитие финансового рынка, коммуникаций, туризма.

К комплексным СЭЗ можно отнести пять специальных экономических зон Китая, «открытые районы» КНР, а также бразильскую зону «Манаус», территорию «Огненная Земля» в Аргентине, зоны свободного предпринимательства, создаваемые промышленно развитыми странами в депрессивных районах.

Международные СЭЗ

В 90-е гг. активизируются процессы по формированию международных СЭЗ. Так, подготовлен проект создания специальной экономической зоны Туманган . Эта СЭЗ должна быть создана на стыке границ России, Китая и КНДР.

Проект рассчитан на 20 лет, его стоимость на первом этапе — 90—110 млрд. долл. СЭЗ предполагает участие Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая, КНДР и России.

Отработка деловых контактов не на межгосударственном, а на региональном уровне привела к появлению так называемых еврорегионов как формы организации внешнеэкономического взаимодействия.

Еврорегион представляет собой добровольное объединение пограничных областей различных государств , прежде всего в хозяйственной сфере, с целью интенсификации внешнеэкономических связей друг с другом.

Высшие органы каждой страны, осуществляющей свою деятельность в еврорегионе, делегируют данной области полномочия, способствующие интенсификации приграничных хозяйственных и иных связей. Активную роль в создании еврорегионов играют Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, а также Украина и Белоруссия. К середине 90-х гг. созданы еврорегионы «Карпаты», «Буг», «Померания».

В 1994 г. подписано соглашение о создании российско-китайской торговой приграничной зоны в районе китайского города Суй-фэнхэ .

Совместное образование или использование приграничных СЭЗ с определенными странами ближнего и дальнего зарубежья, особенно на границе с Китаем, Финляндией, Норвегией, в Калининградской области, может способствовать развитию приграничной торговли, реализации крупных совместных проектов на основе использования сырьевых ресурсов и производственных мощностей обеих сторон, прежде всего российской.

Источник: newinspire.ru