Термин «банкротство» пугает многих. Для большинства представителей бизнес-сообщества банкротство — это крайняя мера, ассоциирующаяся с гибелью предприятия и потерей деловой репутации. Избегая банкротства, фирма неизбежно теряет активы.

Задержка возврата долга влечет за собой имущественные санкции: взыскание законодательно установленных штрафов, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, неправомерное удержание и иные просрочки. Долги растут в геометрической прогрессии, а руководитель полностью утрачивает контроль над процессом управления компанией…

Сколько организаций могли бы открыть путь к новой жизни, если бы их представители знали о том, что банкротство – это не крах, а законный способ сохранения ценных активов, единственный выбор, открывающий перед руководством и собственниками юридического лица новые финансовые возможности, спасительная мера, освобождающая не только от долгов, но и от рисков административной и уголовной ответственности?

«Время работает против должника»

Как сохранить бизнес при банкротстве

Риски недружественного поглощения и привлечения к ответственности

Малейшие затруднения в делах компании-должника могут служить благоприятной почвой для захвата финансовых активов или рейдерского поглощения организации. Поэтому временной фактор является критичным в вопросах спасения имущества и репутации фирмы. Начальные стадии недружественного поглощения могут носить скрытый характер. И если должник своевременно не заявит о несостоятельности, недружественные кредиторы или иные заинтересованные лица могут застать его врасплох в момент наибольшей уязвимости.

Серьезные риски для бизнеса возникают тогда, когда кредиторы первыми возбуждают судебное дело против должника с целью принудительного взыскания задолженности. В качестве «побочного эффекта» руководство и собственники юридического лица могут быть привлечены к субсидиарной (ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») и уголовно-правовой ответственности (ст. 195, 196, 197 УК РФ). Законом предусмотрены довольно строгие меры: начиная с неподъемных штрафов и изъятия личного имущества, заканчивая лишением свободы на срок до 6 лет.

Выгоды банкротства

Банкротство – эффективный инструмент сохранения бизнеса и единственно правильное решение для должника, оказавшегося на грани разорения, потому что дает возможность:

- сохранить контроль над фирмой;

- защититься от недружественного поглощения,

- сохранить деловую репутацию;

- «освободиться» от сомнительных долгов;

- вывести «нерабочие» активы;

- пролонгировать банковские кредиты и займы;

- оптимизировать залоговые обеспечения и поручительства;

- получить судебную защиту от кредиторов благодаря введению моратория на их требования;

- освободить имущество организации от арестов;

- отсрочить или избежать взыскания по исполнительным документам.

Значит, в ходе банкротства организация может заработать в полную силу, исключив отток финансовых средств на выплаты кредиторам, налоговые платежи и отчисления во внебюджетные фонды. И если руководство должника докажет, что фирма имеет потенциал для эффективной и прибыльной работы, суд может назначить в отношении должника восстановительные меры с целью «реанимации» деятельности юридического лица. Грамотное использование предоставленной возможности и финансового потенциала приведет к перспективе получения экономических выгод и постепенному наращиванию денежных потоков.

Банкротство и налоги. Как сохранить бизнес ?

Ликвидация или «реанимация»?

В зависимости от имеющихся в распоряжении у должника ресурсов и намеченной цели по достижению конкретного экономического эффекта в результате банкротных процедур, руководство может направить фирму по одному из двух путей: восстановления платежеспособности либо окончательной ликвидации с сохранением ценных активов (избавления от старой бизнес-оболочки).

Первый путь может предполагать рационализацию производства, реструктуризацию кредиторской задолженности, переориентирование бизнеса, закрытие отдельных убыточных направлений, а также привлечение инвестиций.

Второй путь позволяет частично сохранить активы и сэкономить время, особенно если речь идет об упрощенном банкротстве, которое является дорогой с наименьшим сопротивлением, так как «обходит стороной» наблюдение и восстановительные процедуры, существенно сокращая временной период банкротства — до шести-восьми месяцев вместо двух-трех лет.

Новое в законе о банкротстве — «5:0» в пользу кредиторов

Процедура банкротства предполагает острое столкновение интересов должников и кредиторов. Накалили и без того напряженную атмосферу законодательные нововведения 2015 года, которые вступили в силу 29 января и внесли ряд изменений в правила проведения банкротства юридических лиц (ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 482-ФЗ). В чем заключаются основные новшества?

Во-первых, изменения коснулись признаков несостоятельности. Согласно новой редакции Закона о банкротстве фирма может инициировать процедуру банкротства при условии, что размер ее задолженности составляет не менее 300 000 руб. (ранее — 100 000 руб.), для стратегических предприятий и субъектов естественных монополий — от 500 000 до 1 000 000 руб.

Далее рассмотрим изменения, которые благоприятно повлияли на положение кредиторов и негативно – на должников.

1. Должник лишился права предлагать кандидатуру арбитражного управляющего

С января 2015 года должник не может инициировать банкротство с гарантированным назначением на период проведения процедуры наблюдения дружественного арбитражного управляющего. Теперь перед тем как подать заявление о признании фирмы несостоятельной, представители должника обязаны опубликовать в Едином реестре сведений уведомление о предстоящем обращении в суд, после чего путем случайного выбора происходит назначение кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации.

Данное нововведение является одним из самых значимых, так как значительно осложняет сохранение контроля руководства над активами организации и ходом проведения банкротства в целом, в котором арбитражный управляющий является ключевой фигурой.

Внимание: в данных условиях возрастает роль надежного юридического сопровождения, так как существует опасность личной заинтересованности и нарушений законодательства со стороны недружественного арбитражного управляющего. Нередки случаи злоупотребления служебным положением и сговора с кредиторами фирмы-должника, которые сопровождаются:

- хищением средств должника на основе подложных договоров;

- вымогательством денежных средств за осуществление определенных действий в ходе проведения банкротных процедур;

- нецелевым использованием средств;

- неисполнением обязательств и т.д.

2. Банки могут инициировать банкротство без судебного решения

Если ранее кредиторы, включая банки, имели право инициировать банкротство только после обращения в суд в порядке искового производства, получения на руки решения суда и истечения срока апелляционного обжалования, то теперь банки могут подавать заявление о признании должника несостоятельным без предварительного обращения в суд. Единственное условие: не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд представители банка должны опубликовать соответствующее уведомление в Едином федеральном реестре.

3. Залоговые кредиторы получили больше прав

Изменения в законе поспособствовали расширению полномочий конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены имущественным залогом. Залоговые кредиторы получили право голоса на собрании кредиторов не только в рамках процедуры наблюдения, но и в рамках иных процедур, применяемых в деле о банкротстве (в том числе в конкурсном производства). С 2015 года они вправе выбирать арбитражного управляющего, ходатайствовать об отстранении управляющего, о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению, самостоятельно устанавливать начальную цену реализации залогового имущества и выдвигать условия обеспечения его сохранности. Вышеперечисленные изменения позволяют банкам оказывать более весомое влияние на ход проведения процедур банкротства.

4. Увеличены размеры штрафных санкций

Десятикратно увеличены размеры административных штрафных санкций для руководства и собственников фирмы-должника за неправомерные действия при банкротстве.

5. «Коммерческая тайна больше не тайна»

Арбитражные управляющие получили право запрашивать сведения не только о компании-должнике и его обязательствах, но и о контролирующих фирму лицах, составе их имущества и имущественных правах. Стоит отметить, что в данном случае речь идет, в том числе об информации, представляющей собой банковскую и коммерческую тайну.

Предполагается, что нововведения 2015 года будут способствовать более эффективному проведению финансового анализа фирмы-должников и принятию более обоснованных решений о целесообразности привлечения собственников и руководства к субсидиарной ответственности.

Несмотря на то, что выше приведены лишь некоторые из внесенных в закон о банкротстве поправок, непосредственно затрагивающих интересы кредиторов и должников в ходе проведения процедуры банкротства, становится очевидно, что нововведения по большей части защищают интересы кредиторов, в частности, банков и кредитных организаций.

Но значит ли это, что процедура банкротства теряет от этого свои преимущества для фирмы-должника?

Факторы успеха. «Оперативное реагирование» и профессиональный подход

«Результат работы инструмента зависит от умений мастера». Поэтому, при профессиональном подходе к проблеме, юридически грамотных и продуманных действиях ее представителей, банкротство позволяет выйти из финансового тупика и дать новую жизнь фирме. В руках дилетанта, напротив, методы и приемы банкротства становятся опасными.

Определяя судьбу организации, дальновидным решением будет доверить сложную задачу профессионалам, которые смогут помочь спасти ценные активы, максимально эффективно представить интересы должника в суде, с минимальными потерями «провести» должника через лабиринт банкротных процедур, а также исключить риски привлечения к уголовной и субсидиарной ответственности.

Кроме того, не стоит забывать, что временной фактор в условиях долгового кризиса организации и непосредственно в ходе проведения банкротства является решающим. В особенности — с точки зрения рисков привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности. И самое главное: тот, кто первым инициирует банкротство – должник или кредитор – получает возможность управлять процедурой и с пользой использовать ее механизмы.

Источник: www.gestion.ru

Сохранить бизнес без банкротства: что предлагают в ФНС

Как не обанкротиться в новой экономической реальности и справиться со всеми трудностями? Обсуждение на эту тему состоялось в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума. Ключом к успеху может стать реструктуризация долгов, и необязательно дожидаться поправок в закон о несостоятельности: кредиторы и должники могут работать в этом направлении уже сейчас. А еще юристы предложили подумать над созданием некого «фонда содействия реструктуризации долга».

Банкротство сейчас — это «огромный разваливающийся больной», заявил заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев. Банкротству, по его словам, не доверяет никто. А ФНС тоже кредитор в делах о банкротстве, напомнил Чекмышев, и налоговиков все проблемы тоже касаются. «Мы не можем себе позволить чего-то ждать», — заявил он, говоря о необходимых изменениях процедур.

Чекмышев напомнил, что ФНС еще до объявления первого банкротного моратория отказалась банкротить должников. И это привело к «фантастическим результатам»: в итоге долг налогоплательщиков перед ФНС не увеличился, а вала новых банкротств не произошло. В ведомстве, по словам Чекмышева, стремятся к тому, чтобы поддерживать бизнес.

Но реабилитационные процедуры банкротства не работают, подчеркнул Александр Селиванов, заместитель директора департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты. Так, финансовое оздоровление и внешнее управление в 2021 году ввели меньше 200 раз. «Наблюдение лишь затягивает процесс конкурсного производства и создает риски для кредиторов. Многие должники пытаются всевозможными способами вывести наиболее ценные активы. Кредиторы на выходе ничего не получают», — рассказал юрист.

Селиванов привел статистику, согласно которой кредиторы получают меньше двух копеек на каждый рубль заявленных требований. Ситуацию со взысканием долгов в банкротстве визуализировал Чекмышев: он показал участникам форума видео с котятами, которые втроем рвут один кусок мяса и дерутся. «Сейчас нет возможности тратить деньги на обслуживание конфликтов, делать так, чтобы банкротство давало дополнительные проблемы и затраты для бизнеса», — уверен замглавы ФНС.

«Нужно придумать новый механизм, который позволил бы и должнику остаться на плаву, и кредиторам вернуть свои деньги», — продолжил Селиванов.

Таким механизмом может стать реструктуризация долга, считает эксперт. Соответствующий законопроект уже больше года находится в Госдуме, но пока не прошел ни одного чтения. «На наш взгляд, эта процедура может быть очень эффективной», — заявил Селиванов. Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов выразил уверенность, что поправки в конечном счете будут приняты.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Иван Подберезняк отметил: когда идет к банкротству, предприниматели часто решают просто ничего не делать. Это худшее решение для бизнеса, уверен эксперт. Вместо этого следовало бы работать над реструктуризацией долга, согласился Подберезняк. «Необходимо опираться не только на закон, но и на другие механизмы. Нужно подготовить инфраструктуру, чтобы повысить доверие должников и кредиторов друг к другу, прийти к консенсусу и взаимному согласию. Это будет более эффективно в нынешних реалиях», — продолжил эксперт.

Торосов назвал банкротный мораторий «большим шагом к реструктуризации долгов». «Но мораторий не должен быть вечным, он должен быть только на время волатильности», — уверен замминистра.

Чекмышев рассказал и о принципах работы ФНС. «Мы максимально движемся к клиентоориентированности. Все, что нам интересно, — то, каким образом мы удовлетворяем интересы налогоплательщика. Мы в первую очередь созданы для налогоплательщика», — заявил он.

«Наши принципы: стопроцентное взаимное доверие и ноль издержек», — продолжил замглавы ФНС. При этом он признал, что бизнес не доверяет государству: «Недоверие к государству — это недоверие к правовым механизмам, им созданным».

Системы ФНС

Чекмышев рассказал, что ФНС имеет цифровой портрет каждого должника. Из всех доступных источников собирается информация обо всех активах и долгах компании, а также все транзакции должника и его связи. На примере обанкротившегося АО «Мурманское морское пароходство» он показал, как это работает: долги сортируются по вероятности их взыскания, по «доступности». А еще система анализирует сделки должника.

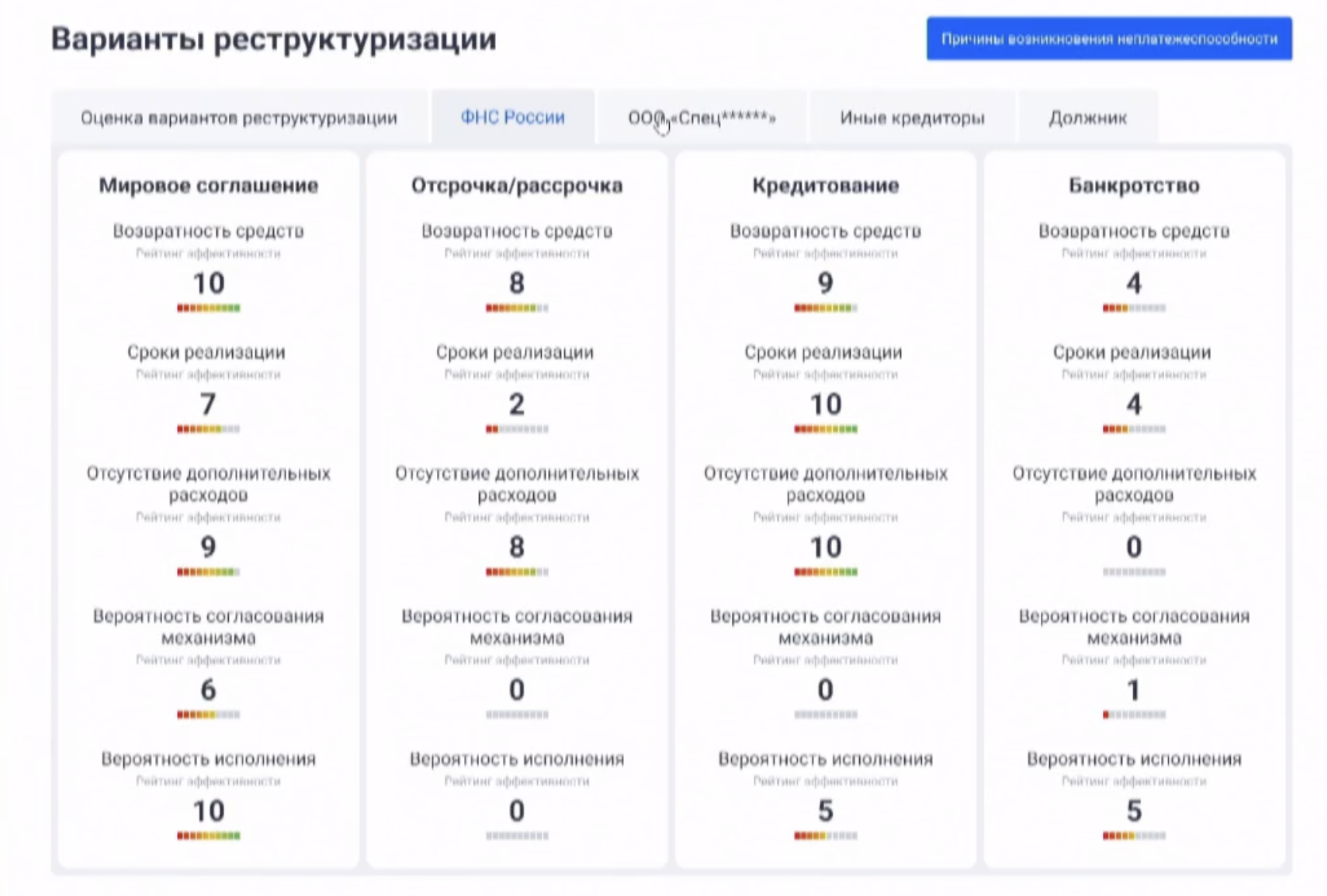

Система также анализирует доступные варианты взыскания долгов и взаимодействия с должником: она учитывает интересы всех мажоритарных кредиторов и оценивает выгоду от того или иного варианта для них. Программа показывает прогнозы и возможную прибыль для кредиторов при гипотетическом банкротстве. Чекмышев подчеркнул: доступ к такой информации должен быть у всех кредиторов, иначе не сработает.

Заместитель председателя правления «Газпромбанка» Елена Борисенко развила концепцию «фонда содействия реструктуризации долга». По ее мнению, это могла бы быть некоммерческая организация, а учредителями могли бы выступить ТПП, Ассоциация банков России, «Корпорация МСП». Такой «фонд» мог бы взять на себя функции урегулирования процесса реструктуризации долгов бизнеса.

Сессия ПМЮФ получилась интерактивной: собравшиеся слушатели смогли проголосовать по некоторым вопросам. Например, половина участников мероприятия проголосовала за то, что участником переговоров о реструктуризации долга могла бы стать некая независимая общественная организация, специализирующаяся на таких спорах. Второй по популярности опцией стало участие всех кредиторов в такой процедуре, третьей — судебный порядок урегулирования.

- Право.ru

Источник: pravo.ru

Можно ли обойтись без банкротства и как это сделать: отвечают ФНС и Минэкономразвития

Госорганы представили свое видение разрешения финансовых разногласий между должниками и кредиторами

2 июля 2022 в 19:54

Задайте Ваш вопрос в телеграм-чате:

Банкротство в РФ – неэффективно. Как для должников, с точки зрения «списания» долгов (потому велик риск «субсидиарки», оспаривания сделок и так далее), так и для кредиторов – затраты на ведение процесса не окупаются итоговыми взысканиями. Гораздо результативнее – диалог между должниками и кредиторами. В качестве основной формы этого диалога госорганы и члены профсообщества видят реструктуризацию. Реализуется ли этот механизм сегодня, когда он станет стандартной процедурой, и какова роль банкротного моратория в процессе формирования практики реструктуризации, представители ФНС, Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты, Корпорации МСП и банковского сектора обсудили в рамках дискуссии «Без банкротства: как сохранить и оздоровить бизнес здесь и сейчас», которая состоялась на полях X Международного юридического форума.

«Реабилитационные процедуры плохо работают, потому что отсутствует доверие должников и кредиторов»

На сегодняшний день реабилитационные процедуры банкротства фактически не работают, констатировал заместитель директора департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Александр Селиванов: В 2021 году по сравнению с 2015 доля реабилитационных процедур (финансовое оздоровление, внешнее управление) в банкротствах снизилась с 3,6% до 1,7% (179 шт.) Главная причина – недоверие должников и кредиторов друг к другу, пояснил Селиванов.

Второй проблемный аспект – рост процедур наблюдения. В 2021 году их было введено 8,6 тыс. штук, что на 10,3% больше, чем годом ранее. При этом на практике наблюдение также не работает, а лишь усугубляет положение.

«Наблюдение – предварительная процедура, она за собой фактически ничего не несет, а лишь затягивает процесс конкурсного производства и создает определенные риски, в основном для кредиторов, конечно. Все мы знаем, что многие должники, используя незаконные схемы, пытаются всяческими незаконными методами вывести стоящие активы и таким образом на выходе кредиторы ничего не получают», — отметил Александр Селиванов.

Третий момент – поведение должников, которые заходят в банкротство в плачевном финансовом положении, когда все активы проданы, и все возможности вести дальнейшую хозяйственную деятельности исчерпаны. В связи с этим нужен другой механизм, который будет помогать должнику оставаться на плаву, а кредитору – получать свои деньги. Селиванов полагает, что таким инструментом может стать реструктуризация долга.

«Необходимо не только опираться на Закон (хоть он и во главе всего), нужны и другие механизмы – подготавливать инфраструктуру, чтобы повысить доверие должников и кредиторов друг к другу и таким образом прийти к какому-то консенсусу, взаимному согласию. Это будет более эффективно в нынешних реалиях, особенно когда стоит цель поддержки бизнеса», – резюмировал он.

«У МСП меньше возможностей привлечь квалифицированную и экспертную помощь»

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) – уязвимый, потому что у него меньше ресурсов и возможностей, в том числе для привлечения квалифицированной юридической и экспертной помощи в сложных ситуациях (к коим относится рост задолженности, банкротство), указал заместитель генерального директора, АО «Корпорация «МСП» Иван Подберезняк.

«Попадая в сложную, пограничную ситуацию, когда дело не перешло в стадию формального банкротства, но уже видны маячки, предприниматели принимают худшее решение – ничего не делать. Потому что бытует мнение, что реструктуризация — это долго, сложно и все равно ею ничего не решить. Это категорически не так», – отметил эксперт.

В пример он привел классическую ситуацию с блокировкой счетов, которая чрезвычайна болезненна для компании, так как лишает ее возможности рассчитываться с контрагентами, сотрудниками и нормально вести хозяйственную деятельность. Также блокировка оказывает психологический эффект на предпринимателя – он просто впадает в ступор.

«Решение есть. [Главная] задача (…) – не довести до этой ситуации, а когда видно уже, что есть кассовый разрыв, важно эту ситуацию подхватить и вовремя смодерировать. А если уж мы находимся в этой красной зоне, то нужно помочь провести такую медиацию с помощью коллег, чтобы снять блокировку счетов. И, по сути, перезапустить предприятие, чтобы снова можно было нормально функционировать», – заключил Иван Подберезняк.

«Банкротству уже не доверяет никто»

У нас банкротство – огромный разваливающийся больной, который семимильными шагами идет к гробу, констатировал заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Константин Чекмышев. При этом отсутствующий эффективный правовой механизм постоянно атакуется «черными лебедями»: в 2020-2021 гг. – пандемией коронавируса, в 2022-м – последствиями западных санкций. По оценке Чекмышева, за первые три месяца пандемии бюджет недополучил 540 млрд руб.

«Нормальный налоговый орган что сделает – начнет всех долбить, взыскивать, блокировать операции по счетам. Что мы сделали – мы первыми отказались от банкротства, еще до того, как был объявлен мораторий. Мы на полгода «вырубили» все инструменты взыскания для пострадавших отраслей», – сказал замглавы ФНС.

Результат моратория он оценил как потрясающий: к концу 2020 и 2021 года долг не вырос, бизнес не умер, волны банкротство, о которой предупреждали многие эксперты, не случилось. Константин Чекмышев подчеркнул, что главная истина, в которой утвердилась ФНС по итогу сложившейся ситуации, заключается в том, что не налоговая служба собирает деньги в бюджет, а бюджет наполняют компании. В связи с этим главная задача инспекторов – не изъять последнее, а помочь разобраться с трудностями, отметил Чекмышев.

В 2022 году ФНС действовала по похожему сценарию – первой отменила банкротства до объявления всеобщего моратория. Что касается тотального характера моратория, то замглавы ФНС объяснил, что иного пути – просто не было. В пандемию были очевидные маркеры, были понятны отрасли, которые наиболее сильно пострадали от последствий распространения вируса и введенных локдаунов. Когда в 2022 году ФНС попыталась сегментировать мораторий, оперативно внедрить такой механизм не получилось – «у каждого была своя история неуспеха».

В связи с этим в инспекции задумались о том, как составить на основе имеющихся цифровых данных объективный портрет должника, по которому можно получить готовый «рецепт» действий. Для решения задачи была создана цифровая система, которая учитывает множество факторов, который могут иметь место в банкротстве для конкретного должника, в том числе возможное оспаривание сделок, вероятность субсидиарной ответственности и ее объем. Константин Чекмышев отметил, что такую работу Арбитражный управляющий будет делать месяцами, а разработанная система преподнесет ее «на блюдечке».

Идеальным сценарием замглавы ФНС видит диалог с должниками и кредиторами на основании проведенного анализа и урегулирование проблемных ситуаций за столом переговоров. Такой подход позволит и сохранить предприятие, и избежать дополнительных издержек, ведь банкротство – затратный процесс, результат которого не очевиден. Главное препятствие реализации этого сценария – недоверие госорганам, в том числе ФНС, констатировал Чекмышев, и с этим необходимо бороться.

«Мораторий – это большой шаг к реструктуризации»

Реструктуризация – это самое главное и важное, что есть в банкротстве, отметил первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов. Он указал, что Минэкономразвития как регулятор прилагает максимальные усилия для того, чтобы реструктуризация заработала и стала применяться повсеместно. Но без нормативного регулирования и подталкивания бизнеса и госорганов к реструктуризации мы ничего не добьемся, констатировал Торосов. На это и направлен законопроект о масштабной реформе института банкротства, который сейчас находится в Госдуме. Текущий мораторий на банкротство первый замминистра назвал большим шагом к реструктуризации.

«Потому что в моратории о вы можете прийти в суд, в 99% случаев он вам не откажет, показать, что у вас выручка упала на 20% или на 50%, попросить реструктуризации и фактически это скрытый cram down. И на два года, равными платежами, выплачиваете, причем всем и спокойно живете», – объяснил Илья Торосов.

Экстренное введение моратория инициировано для купирования паники, чтобы дать возможность остановится и адаптироваться, повторил Торосов аргументы, заявленные правительством при вводе «табу» на взыскания. При этом замминистра уверен, что мораторий не может быть вечным, такая мера необходима только в условиях волатильности, сейчас же постепенно субъекты экономической деятельности привыкают к новым реалиям.

Пока законопроект о «подвис» (с начала декабря 2021 года он находится на рассмотрении у профильного комитета), министерство выдвинуло новую новеллу – о досудебной санации.

«Фактически мы пошли тем же самым путем, когда три четверти кредиторов, фактически договариваясь о реструктуризации могут перебить оставшихся. Это будет сложный титанический труд с точки зрения согласования, но мы будем целенаправленно толкать общество, бизнес к реструктуризации», – констатировал Илья Торосов.

Он добавил, что ключевым фактором успеха реструктуризации будет диалог должников с ФНС, которая зачастую является основным и наиболее жестким кредитором.

Источник: xn--c1abvl.xn--p1ai