16 ноября 2022 года в Москве в четырнадцатый раз проходит Конференция «Автоматизация корпоративных бизнес-процессов» . Мероприятие организовано группой Prosperity Media при поддержке портала CFO Russia.

На конференции собрались представители ведущих российских и международных компаний – руководители в области автоматизации и роботизации, специалисты по аналитике и развитию, кадровому администрированию, финансовые и операционные директора и т.д. Участники мероприятия расскажут, как с помощью автоматизации повысить эффективность ключевых процессов компании в период турбулентности, какие бизнес-процессы необходимо роботизировать, чтобы оптимизировать ресурсы, а также какие инструменты для цифровой трансформации необходимо внедрить уже сегодня.

Шестая конференция «Автоматизация корпоративного казначейства», 2022 г.

Партнер конференции – компания Мариллион

Первая секция «Как с помощью автоматизации повысить эффективность ключевых бизнес-процессов компании в период турбулентности»начнется с доклада Марии Крошкиной, операционного директора, Точка красоты.Она рассмотрит автоматизацию корпоративных бизнес-процессов как фактор объективации управленческих решений.Читайте интервью со спикером: «70% времени управленец должен посвящать аналитике, прогнозированию, запуску новых проектов, а 30% – операционке»

Главный секрет успешного бизнеса / Как получить бизнес кейс для любой ниши / Техника Благодарность

Далее про автоматизацию бизнес-процессов организационного развитиярасскажет Мария Давыдкина, руководитель направления организационного развития, Спортмастер.Читайте интервью со спикером: «Офис трансформации ОАК повысил зрелость бизнес-процессов, упорядочил функции сотрудников и ускорил принятие решений»

Ольга Фомичева, менеджер, Расчет заработной платы и кадровое администрирование, Мариллион,поделится опытом грамотного проведения регламентации процессов перед автоматизацией.Читайте интервью со спикером: «Регламент процесса должен быть лаконичным и понятным»

В завершении секции Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых двойников и инноваций, УРАЛХИМ,представит кейс «Data-driven: как построить в компании культуру принятия решений на основе данных».Читайте интервью со спикером: «На рынке химического производства мало экспертного опыта по внедрению инноваций, поэтому развиваем компетенции сотрудников»

Докладчики второй секции обсудят автоматизацию бизнес-процессов компании с помощью роботов.

Игорь Смышляев, руководитель центра процессной архитектуры, Росатом,выступит с докладом «Российские RPA-системы: ключевые этапы выбора и внедрения решений, а также оценка экономической эффективности».

Популяризацию и развитие использования технологий RPA через инструменты процессного подходарассмотрит Ольга Андреева, директор центра компетенций по бизнес-процессам, Tele2.Читайте интервью со спикером: «Мы ожидаем сокращения затрат в 7 млн рублей ежегодно»

Сергей Львов, менеджер по автоматизации, Юнилевер Русь,выступит с кейсом «Этапы разработки программного робота: от технического задания до внедрения».Читайте интервью со спикером: «Вовлеченность пользователей в консультации по разработке влияет на эффективность тестирования»

Бизнес-кейс: Как превратить хобби в бизнес и создать международный бренд

О построении мониторинга роботизированных бизнес-процессоврасскажет Павел Ульихин, руководитель практики бизнес-аналитики и роботизации процессов, ОМК.Читайте интервью со спикером: «Мы роботизировали даже нестандартные процессы»

Шестая конференция «Автоматизация корпоративного казначейства», 2022 г.

Третья секция начнется с ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИна тему «Роль “цифры” в эволюции процессного подхода: от оптимизации к цифровой трансформации».В ней примут участие: Денис Кругликов, директор по операциям, Алкогольная Сибирская Группа(модератор); Ольга Андреева, директор центра компетенций по бизнес-процессам, Tele2;Мария Давыдкина, руководитель направления организационного развития, Спортмастер;Андрей Минаев, руководитель направления информационной безопасности, FUELUP:интервью со спикером . Спикеры обсудят следующие вопросы:

● Идеальный Цифровой Процесс – зачем это, что это и как туда добраться?

● Каким бизнес-процессам цифровизация приносит максимальную пользу? В каких процессах потенциал цифровой трансформации раскрывается ярче всего?

● Как меняются задачи управления процессами под влиянием трендов?

● Взгляд в будущее: что будет после «цифровой трансформации»? Какие задачи управления процессами будут актуальны через 10 лет? Какие тренды просматриваются уже сейчас?

Затем Денис Мушинский, финансовый директор, Профпоток,расскажет, как с помощью внедрения чат-ботов повысить эффективность взаимодействия с клиентами.

Опытом использования продвинутых чат-ботов за счет RPA в процессах обслуживанияподелится Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов IT, X5 Group.

В завершение конференции Антон Слученков, заместитель директора департамента аналитики и развития, ПЭК,представит доклад «Применение BI-систем для поддержки принятия решений: какие проблемы возникают при внедрении и как обеспечить получение качественных и объективных данных».Читайте интервью со спикером: «Не стоит разделять между разработчиками или заказчиками сходные по структуре данные»

Среди делегатов мероприятия – сотрудники Зарубежнефти, Эконики, Ростелекома, ГК Самолет, KERAMA MARAZZI, Сбер Салют для бизнеса, Велесстрой, Pix Robotics, Объединенной энергетической компаниии других ведущих организаций.

Ежегодно Prosperity Media и CFO Russia проводят более 60 мероприятий для специалистов разных направлений деятельности: автоматизация бизнес-процессов, риск-менеджмент, казначейство, бюджетирование, налоговое планирование, управление ликвидностью и оборотным капиталом, управление персоналом, внедрение и развитие электронного документооборота (ЭДО), общих центров обслуживания (ОЦО), а также отраслевые форумы для CFO и IT-директоров. Портфель проектов группы постоянно растет.

Шестая конференция «Автоматизация корпоративного казначейства», 2022 г.

В 2022 году компании исполнилось 15 лет. За эти годы ее сотрудники разработали целый комплекс деловых мероприятий и реализовали свои проекты в 16 городах: от Праги до Владивостока. CFO Russia сотрудничает с компаниями1С, IBM, Mazars, Tern Group, KPMG, PwC, СКБ Контур, IBS, КРОК, Лаборатория Касперского, SAP, InterProCom, Software AG, ELMA, Citrix, АстроСофт, Qlik, RAMAX Group, Hamilton Apps, МКБ, Пепеляев Групп, BGP Litigation, «Ковалев, Тугуши и партнеры», Национальный расчетный депозитарий– все они были партнерами мероприятий компании.

Благодарим спикеров, делегатов и партнера конференции за поддержку и участие в офлайн- и онлайн-мероприятиях CFO Russia!

Источник: dzen.ru

Кейс: развитие корпоративной социальной ответственности у мелкого бизнеса

Хочу поделиться кейсом, который мы сделали, по сути, по дружбе и из неравнодушия. Всегда очень расстраивало, что в России непопулярна идея корпоративной социальной ответственности. Точнее, о ней просто никто не знает, кроме крупнейших брендов, конечно. Под Новый год это чувствуется сильнее, и мы решили предложить знакомым быстрорастущим молодым предпринимателям это исправить. Дизайнерские носки Tezido — это молодой и стильный бренд, за которым приятно следить.

Идея родилась из кейса ботинок Toms Shoes, которые удвоили цену за 1 пару, но за эти деньги вы как бы «покупали» ещё одни ботинки — нуждающимся в них. В данном случае в выигрыше все: и бренд, и те, о ком они заботятся, и те, кто совершают акт благотворительности (понимают, на что именно идут их деньги).

Тем не менее, в нашем случае решение было принято в пользу того, чтобы цену не повышать (носки стоили 400 рублей, поэтому «удвоение» цены до 800 ради благотворительности выглядело несолидно). Наоборот, лучше было сделать упор на массовость и просто «назначить» акционную пару, часть средств с которой (100 рублей) идёт на благие дела.

В маркетинге был сделан упор на кросс-продажи: продавцы (и на точках, и в онлайне) были проинструктированы, чтобы рассказывать об акции тем, кто уже совершает покупку. Кроме того, были выпущены мини-наклейки, помечающие «акционный» носок.

Алгоритм был продуман, осталось понять, кому помогать. Мы провели переговоры с несколькими благотворительными фондами и остановились на первый раз на фонде помощи хосписам «Вера». Их слоган «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» мы трансформировали в «Тепло на всю оставшуюся жизнь».

Тепло на всю оставшуюся жизнь

Далее — действия. Что было сделано?

- Сгенерирован специальный вовлекающий контент для социальных сетей Tezido.

- Акция освещалась в аккаунтах фонда «Вера» и её попечителей, что привлекло к акции внимание «наиболее целевой» аудитории. Акцию анонсировали Филипп Бахтин и Евгений Стычкин.Кроме того, появилась отдельная публикация на сайте фонда.

- Эстафету имени Tezido подхватили пользователи соцсетей и блогеры, что благоприятно повлияло на повышение узнаваемости бренда.

- Чтобы акция была ещё более полезной для самой компании, был проведён аудит торговых точек по методике «Тайный покупатель» с целью корректировки скриптов у продавцов и представителей бренда.

#эстафета_tezido

Немного цифр (раз мы тут все маркетологи)

Количество сгенерированных публикаций в открытых аккаунтах: более 30

Количество реакций в открытых аккаунтах: более 18 500 лайков, репостов и комментариев

Приблизительный общий охват проекта: более 350 000 человек

Продаж в офлайновых точках: 172 акционные пары (и ещё 30 в белорусском магазине, но он в акции не участвовал).

Несмотря на то, что продажи шли хорошо, прогноз у нас был оптимистичнее. Но так как для компании это был первый опыт, его вполне можно записать в актив, так как удалось мобилизовать ресурсы, которые до этого были не задействованы.

SWOT-анализ

Сильные строны: максимально «благородный» инфоповод с мощнейшим потенциалом для раскрутки бренда

Слабые стороны: подобные проекты должны готовиться сильно заранее как со стороны бренда, так и со стороны партнёров (начали подготовку в ноябре, но для подобного «стартапа» этого недостаточно).

Возможности: генерация более фундаментальных спецпроектов с фондами; демонстрация кейса другим фондам и компаниям

Угрозы: нельзя пускать проект на самотек, у него должен быть отдельный менеджер, который подгоняет всех участников процесса

Итого подопечные фонда «Вера» получили от представителей малого бизнеса 17 200 рублей. Много это? Мало? Наверное, не так важно. Потому что задача стояла — построить мостик, который поможет даже самому простому «островку» осознать себя частью важного предпринимательского сообщества и широкого круга благотворителей.

Думаю, первый кирпичик заложен.

Креативная группа проекта: Илья Лебедев, Игорь Малинин

На стороне Tezido: Ян Григорьев, Алина Кокконен, Сергей Миронов

Источник: vc.ru

Кейс: как мы в TexTerra разрабатывали миссию компании

Теперь новички уже на входе в компанию знают: за ошибки тут не бьют, за слова принято отвечать, а с руководством можно и нужно на равных!

Дата публикации: 21 февраля 2023

Время чтения: 12 минут

Редакция «Текстерры» Редакция «Текстерры»

Если есть компания, то у нее есть и корпоративная культура – как у каждого человека есть характер и присущие только ему черты. Но если эта культура не сформулирована, не выражена простыми словами – то не на что и ссылаться, когда хочется сказать: «Мы так не делаем». Или: «Мы – вот такие». В конце 2022 года нам исполнилось 15 лет; корпоративная культура за это время сформировалась и пора было ее «причесать» и формализовать.

И вот что и как мы за три месяца придумали и реализовали.

Результаты

- Сформулировали в одной фразе миссию компании, и в шести принципах – корпоративную культуру.

Вместе с вами мы делаем бизнес в интернете простым, комфортным и успешным.

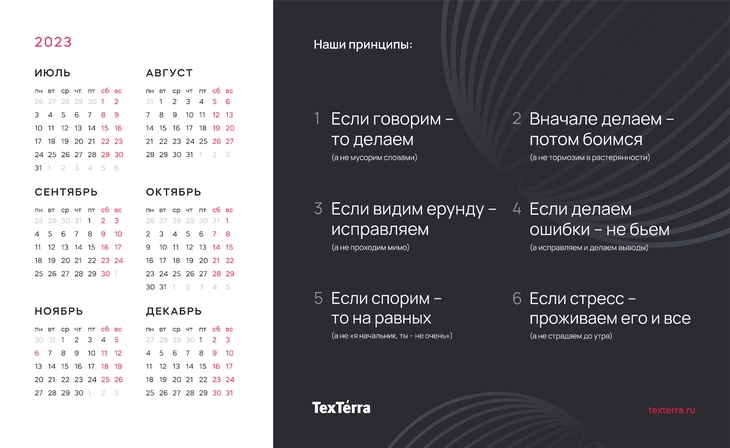

Итоговые принципы внутренней корпоративной культуры:

- Если говорим – то делаем (а не мусорим словами).

- Вначале делаем – потом боимся (а не тормозим в растерянности).

- Если видим ерунду – исправляем (а не проходим мимо).

- Если делаем ошибки – не бьем (а исправляем и делаем выводы).

- Если спорим – то на равных (а не «я начальник, ты – не очень»).

- Если стресс – проживаем его и все (а не страдаем до утра).

- Распечатали материальные носители с миссией и принципами – для офиса и сотрудников: календари, наклейки, баннеры.

- Начали цитировать сформулированные принципы в работе. Пока часто с иронией, но через год они врастут в фундамент.

Продвинем ваш бизнес

В Google и «Яндексе», соцсетях, рассылках, на видеоплатформах, у блогеров

Проблема

Сотрудники, которые проработали в компании хотя бы полгода-год, имеют довольно четкое представление о том, кто мы, какие мы, куда мы идем, какова корпоративная культура и ее главные точки. Например: с клиентами и руководством мы работаем в паритете. Или: за ошибки, сделанные по неопытности, новичков не ругаем, даже если они нанесли компании материальный ущерб.

Но чтобы быстро погрузить в эту атмосферу новых сотрудников (или иногда напомнить опытным!), нужно было какое-то ее выражение в тезисах, историях, утверждениях.

Задачи

- Прийти к общемупониманию того, кто мы – и зачем нужны рынку, клиентам, миру и друг другу.

- Прийти к общемупониманию того, какие у нас рабочие и социальные установки.

- Красиво, просто и понятно «упаковать» первый пункт в миссию, а второй – в принципы. Важно: миссию при этом следовало сформулировать так, чтобы она хорошо звучала как обращение и к партнерам, и к клиентам, и к сотрудникам, и к руководству компании, и к посетителям сайта.

Ход работы

1. Определение смыслов, которые мы хотели заложить в миссию

Этот этап – отличный кейс создания с нуля глобальной сущности: мы ведь не выбирали готовую «красивую фразу», а шли от собственных потребностей. Делали это методом обычного мозгового штурма – записывали все идеи от бредовых до гениальных. Вышел вот такой список важных для нас тезисов:

- Польза: мы хотим быть полезными, нам важно это ощущение.

- Помощь: мы помогаем бизнесу, снимаем боль клиента, решаем проблему.

- Потребности клиентов: какие из них мы закрываем своей работой?

- Деньги: мы не только зарабатываем, но и вкладываем душу в свое дело, самовыражаемся, развиваемся.

- Взаимность: мы считаем, что взаимообогащение — и это не только про деньги, это и про развитие, и про опыт, и про самовыражение.

- Вера: нам важно доверие клиента.

Дальше следовало «упаковать» эти шесть тезисов в одну фразу.

2. Формулировка миссии

Антон Блинов, руководитель TeachLine – учебного центра TexTerra (участвовал в обсуждении миссии):

«Честно говоря, я не верил, что мы вообще придем к общей формулировке».

Александр Хлынов, редактор TexTerra Daily (не участвовал в обсуждении миссии):

«Когда увидел итоговую формулировку миссии, подумал: “Ну, правильно! Ну а как иначе? Чего тут еще скажешь?”».

Оцените по этим двум высказываниям, какая была проделана работа! От полного непонимания – до принятия всей командой.

И действительно, несмотря на то, что мы годами мирно работаем вместе (то есть, видимо, действительно сходимся в понимании того, как стоит жить и трудиться), в первоначальных формулировках мы сильно расходились.

Состав участников обсуждения менялся и дополнялся, но к формулировке миссии мы привлекли всех, кто участвовал хотя бы на одном совещании. От каждого пришел минимум один вариант, а дальше мы выставили их на голосование.

В финал прошли три:

- Мы верим, что бизнес – не только про деньги, поэтому помогаем вашему бизнесу стать ближе к своим клиентам.

- Цифровой маркетинг, который приносит пользу.

- Вместе с вами мы делаем бизнес в интернете простым, комфортным и успешным.

И уже после обсуждения рабочей группой большинством голосов победил вариант номер три:

Вместе с вами мы делаем бизнес в интернете простым, комфортным и успешным.

3. Определение «облаков» – кластеров, над которыми хотелось поработать

Вот какие области мы хотели закрыть созданием миссии и принципов (но, может быть, вашей компании этот список тоже подойдет!):

- Коммуникации: с клиентами, между отделами, между начальником и подчиненным, друг с другом.

- Управление: проектами, бизнес-процессами, людьми, собой, своим развитием и обучением.

- Мотивация к работе – материальная и нематериальная.

- Отношение к стрессу и проблемам.

- Отношение к ресурсам компании.

4. Формулировка принципов – от набросков до итога

Если с определением областей прошло гладко, то на формулировку смыслов мы потратили несколько обсуждений.

Оказалось, что проговорить с коллегами «словами через рот» принципы, которые и так вроде бы соблюдаются – полезная практика. Потому что вдруг выясняется, что а) все эти принципы понимаются по-разному, б) в действительности они не соблюдаются так строго, как этого хочется и как могло казаться.

Вот пара примеров.

- Одним из первых на обсуждении появился тезис о неравнодушии в сырой (очень сырой!) формулировке «Увидел х#%ню – исправь!». Мало того, что вопрос встал по поводу того самого слова, так еще появилась проблема ответственности. Если кто-то увидел неидеально отлаженные процессы, должен ли он вмешаться? Этично ли это? Адекватно ли это (поскольку всех нюансов работы другого можно и не знать)? Готов ли, в конце концов, этот человек взять на себя ответственность за исправление ошибок.

Выяснилось, что разные люди в компании имеют на эти вопросы очень разные ответы. Мы оттолкнулись от формулировки принципа – но пришли в итоге к обсуждению того, а как оно у нас есть на самом деле и как делать стоит и не стоит? (И только потом уже упаковать «идеальный» алгоритм в принцип).

В итоге мы остановились на следующем компромиссном смысле: вежливо высказаться всегда можно и нужно, а если мы видим что-то безоговорочно требующее исправления – то и приложить к нему все усилия. Это касается и опечатки на сайте (нужно попросить исправить админа сайта), и условной открытой хлебницы в офисе (нужно закрыть ее самому).

Большая часть наших сотрудников работает вместе в коворкинге, поэтому офлайн-культура для нас тоже важна – и принципы ее также учитывают.

- До обсуждения принципов мы интуитивно чувствовали, что отношение к стрессу у нас, наверное, правильное или почти правильное: мы его вроде бы не боимся и, кажется, умеем проживать.

Но то, что не сформулировано – для человека не существует. Не существовало и у нас, оказывается, единого корпоративного отношения к такой неотъемлемой части работы, как стресс.

Опустим многочисленные дебаты, но от убеждений «стресс – это обыденно/нормально/полезно» мы все же пришли к смыслу «стресс – это неизбежно, его влияние на нас стоит признавать и учитывать, но нужно учиться проживать его, а не пестовать».

Кстати, при презентации принципов рабочая группа получила больше всего благодарностей именно за этот пункт и его бережный смысл.

Посмотрите на самый сырой список пунктов – на то состояние, в котором эти смыслы жили у нас в головах: многие из них нечеткие, непонятные, противоречивые. В скобках – коротко показываем суть обсуждений будущего принципа.

- Мы не боимся (нет, иногда мы боимся, и это нормально).

- Нужно быть честным, даже если это больно (где грань между «быть честным» и «лезть не в свое дело». ).

- Каждый имеет право на ошибку (значит ли это, что никаких санкций за ошибки не должно быть в принципе?).

- Стресс – это наша обыденность (культ страдания и преодоления-во-что-бы-то-ни-стало – такой себе вектор).

- Стресс необходим для развития, развитие без него невозможно (иногда да, но в целом новому можно учиться с удовольствием и в комфорте, а не от безвыходности и в стрессе).

- Мы развиваемся (пункт оказался настолько базовым для работающего головой человека, что мы решили просто выкинуть его).

- Увидел х#%ню – исправил (про это рассказали выше).

- Инициатива не наказуема (вообще – да, но ведь выдвигать предложения нужно вместе с предложением поучаствовать в реализации инициативы и взять часть ответственности за результат).

- Сказал – сделал.

- Нужно соблюдать паритет с клиентами, с коллегами, с миром.

Заметьте: только два последних утверждения не вызвали разногласий!

А вот что получилось на выходе, когда нам удалось вложить по несколько смыслов в один принцип и привести все их к единообразию:

- Если говорим – то делаем (а не мусорим словами).

- Вначале делаем – потом боимся (а не тормозим в растерянности).

- Если видим ерунду – исправляем (а не проходим мимо).

- Если делаем ошибки – не бьем (а исправляем и делаем выводы).

- Если спорим – то на равных (а не «я начальник, ты – не очень»).

- Если стресс – проживаем его и все (а не страдаем до утра).

Гораздо круче и понятнее, м?

Дарья Капитонова, SMM-маркетолог TexTerra:

«“Если делаем ошибки – не бьем (а исправляем и делаем выводы)”.

Для меня это воодушевляющий принцип, так как на предыдущем месте работы каждая опечатка, а они у меня стабильно случаются раз в пару недель/месяц, была поводом для драконовского разноса на тему: “Как ты могла совершить ТАКОЕ?!”. Понимание, что за ошибку не убьют, дарит желание пробовать новое)».

«Раскатка» миссии и принципов на компанию

Следующий непростой этап – знакомство с формулировками той части сотрудников, что не участвовали в обсуждении. Вот что мы сделали.

- Презентовали миссию и принципы на корпоративной болталке.

- Вывесили их на сайте.

- Написали о них во внутрикорпоративной еженедельной рассылке.

- Занесли их в «Базу знаний» в Bitrix24 – нашем корпоративном рабочем инструменте.

- Распечатали наклейки и календари для столов.

А вот так это выглядит офлайн:

- Повесили баннер на проходном месте.

- Задизайнили обои для десктопов и смартфонов:

Смотреть галерею

- Добавили миссию и принципы в описания наших вакансий на HH.ru.

- Попросили руководителей использовать принципы в работе – и как собственные мотивы поступков, и как отсылки в диалогах с подчиненными.

Некоторые сотрудники, впрочем, подхватили это быстрее руководителей:

Александр Хлынов, редактор TexTerra Daily:

«По принципам я сразу решил: “Прикольно – буду в переписках цитировать в тему”».

- Написали этот кейс. Во-первых, он может быть полезен кому-то, кто хочет выстроить корпоративную культуру у себя в компании, во-вторых, нам хочется, чтобы его прочитали наши собственные коллеги и прониклись еще разок:)

Использование в работе: как оно – спустя несколько недель?

Среди шести пунктов почти сразу же выявились принцип-герой и принцип-антигерой, если можно так сказать. «Вначале делаем – потом боимся» оказался любимчиком и вдохновителем, давшим старт многим процессам. А вот тезис «Если говорим, то делаем» заставил многих признать, что он зачастую не выполняется.