Ключевые слова: рекламный медиарынок, бизнес-модели финансирования СМИ, рекламные бюджеты СМИ, блогеры как рекламоносители, рекламные риски блогосферы

Аннотация

В статье анализируются изменения в деятельности СМИ в процессе их функционирования на рекламном медиарынке. Особое внимание уделяется преобразованиям, которые возникают в бизнес-стратегии рекламоносителей с развитием Интернета и сменой модели потребления информации в современном обществе. Исследуя процесс включения блогеров в рынок рекламных услуг, авторы рассматривают риски, связанные с их подчинением, как и традиционных СМИ, рекламодателям.

Журнал: «Реклама. Теория и практика» — №1, 2021 (https://grebennikon.ru/article-yetw.html» target=»_blank»]grebennikon.ru[/mask_link]

Презентация на тему Экономика медиа: модели финансирования медиа

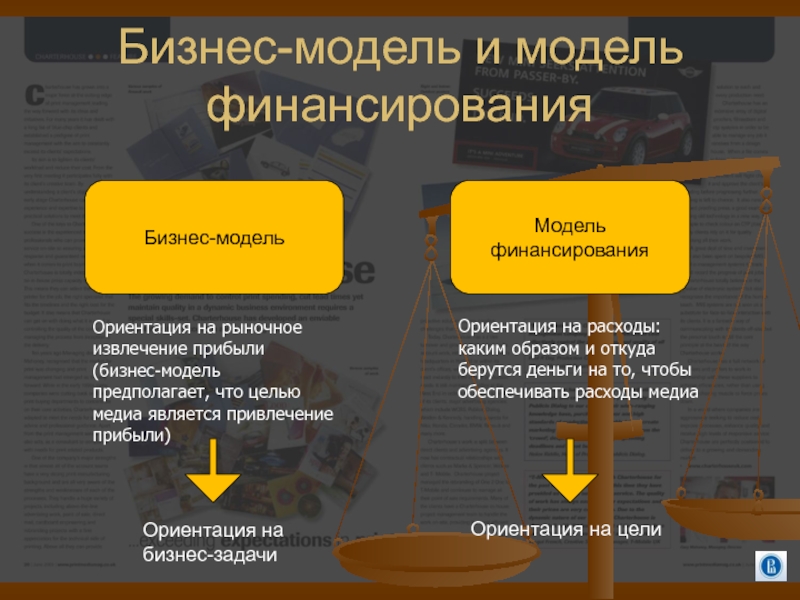

Бизнес-модель и модель финансирования Бизнес-модель Модель финансирования Ориентация на рыночное извлечение прибыли (бизнес-модель предполагает, что целью медиа является привлечение прибыли) Ориентация на расходы: каким образом и откуда берутся деньги на то,

Бизнес модель СМИ ЦЕНТР

- Главная

- Экономика

- Экономика медиа: модели финансирования медиа

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Экономика медиа: модели финансирования медиа

Слайд 2Бизнес-модель и модель финансирования

Бизнес-модель

Модель финансирования

Ориентация на рыночное

извлечение прибыли (бизнес-модель предполагает, что целью медиа

является привлечение прибыли)

Ориентация на расходы: каким образом и откуда берутся деньги на то, чтобы обеспечивать расходы медиа

Ориентация на бизнес-задачи

Ориентация на цели

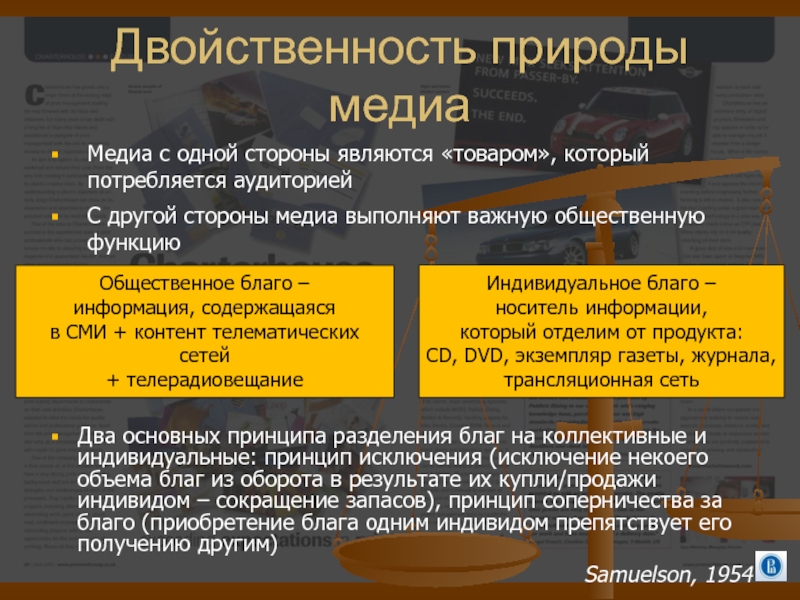

Слайд 3Двойственность природы медиа

Медиа с одной стороны являются

«товаром», который потребляется аудиторией

С другой стороны медиа

выполняют важную общественную функцию

Два основных принципа разделения благ на коллективные и индивидуальные: принцип исключения (исключение некоего объема благ из оборота в результате их купли/продажи индивидом – сокращение запасов), принцип соперничества за благо (приобретение блага одним индивидом препятствует его получению другим)

Samuelson, 1954

Общественное благо –

информация, содержащаяся

в СМИ + контент телематических сетей

+ телерадиовещание

Индивидуальное благо –

носитель информации,

который отделим от продукта:

CD, DVD, экземпляр газеты, журнала,

трансляционная сеть

ВЫБОР БИЗНЕС — МОДЕЛИ

Слайд 4Дуализм целей

То есть либо медиа нужны владельцам,

чтобы зарабатывать на них деньги путем максимизации

количества клиентов

Либо медиа нужны владельцам (группам лиц, обществу, олигархам, государству и т.п.) для решения определенных задач в сфере формирования общественного мнения, установления общественной повестки, информирования о деятельности власти и т.п.

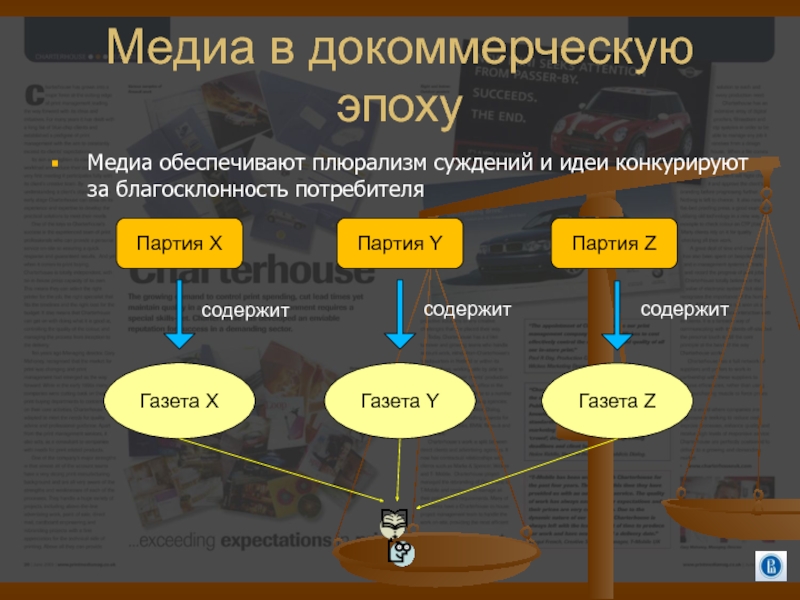

Слайд 5Медиа в докоммерческую эпоху

Партия Х

Партия Y

Партия Z

Х

Газета Y

Газета Z

Медиа обеспечивают плюрализм суждений и

идеи конкурируют за благосклонность потребителя

Слайд 6Медиа в коммерческую эпоху

Партия Х

Партия Z

Газета Х

Газета

Y

Газета Z

Медиа конкурируют друг с другом за

доступ потребителя, а партии – за внимание прессы

Если потребитель может узнать обо всех партиях в газете Х, то зачем ему газета Y

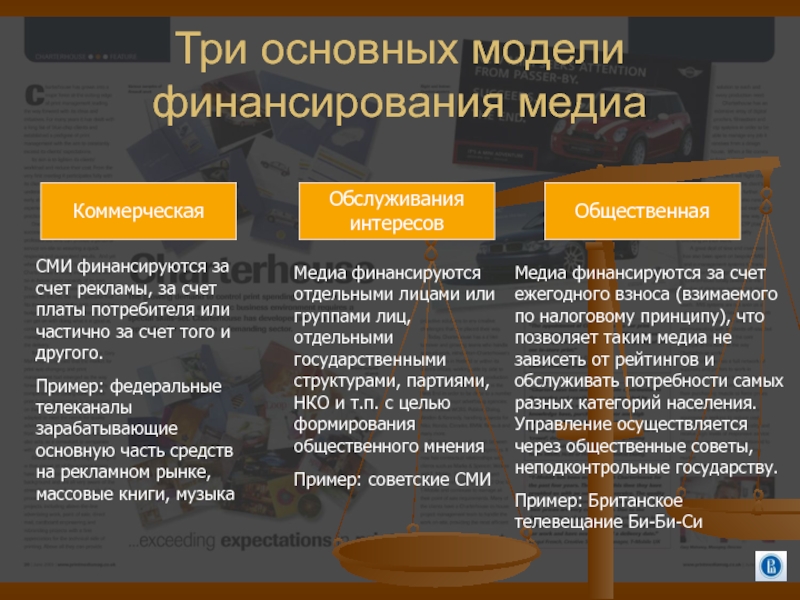

Слайд 7Три основных модели финансирования медиа

Коммерческая

СМИ финансируются за

счет рекламы, за счет платы потребителя или

частично за счет того и другого.

Пример: федеральные телеканалы зарабатывающие основную часть средств на рекламном рынке, массовые книги, музыка

Медиа финансируются отдельными лицами или группами лиц, отдельными государственными структурами, партиями, НКО и т.п. с целью формирования общественного мнения

Пример: советские СМИ

Медиа финансируются за счет ежегодного взноса (взимаемого по налоговому принципу), что позволяет таким медиа не зависеть от рейтингов и обслуживать потребности самых разных категорий населения. Управление осуществляется через общественные советы, неподконтрольные государству.

Пример: Британское телевещание Би-Би-Си

Слайд 8Коммерческая модель СМИ

Первоначально эта модель предполагала полное

финансирование за счет рекламы (радио и телевидение)

или частичное финансирование из средств рекламы и доходов от продаж (классическая газетная и журнальная индустрия)

Слайд 9Печатные СМИ: одно предложение и два спроса

Издатель

Рекламодатель

Читатель

Информация

и развлечения

Аудитория

Продажа публикаций

Продажа площадей

Покупка доступа к аудитории

Возможная

покупка благ

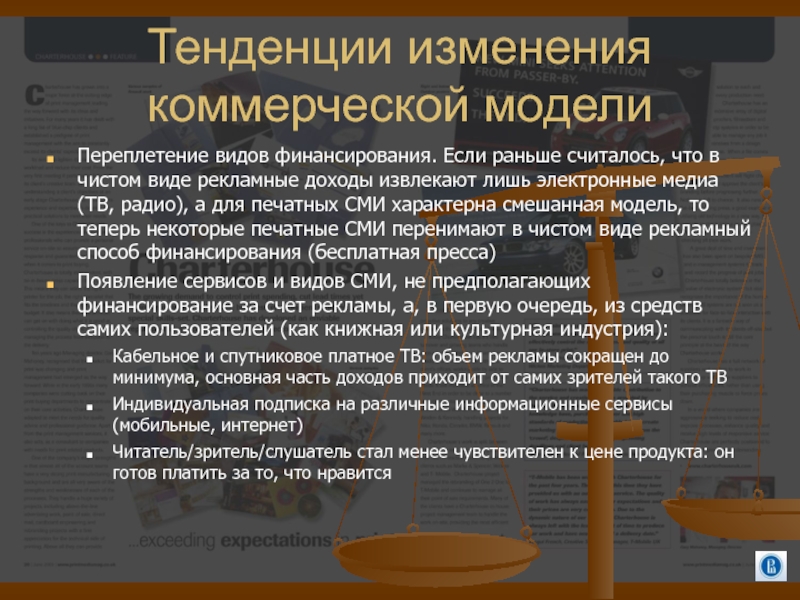

Слайд 10Тенденции изменения коммерческой модели

Переплетение видов финансирования. Если

раньше считалось, что в чистом виде рекламные

доходы извлекают лишь электронные медиа (ТВ, радио), а для печатных СМИ характерна смешанная модель, то теперь некоторые печатные СМИ перенимают в чистом виде рекламный способ финансирования (бесплатная пресса)

Появление сервисов и видов СМИ, не предполагающих финансирование за счет рекламы, а, в первую очередь, из средств самих пользователей (как книжная или культурная индустрия):

Кабельное и спутниковое платное ТВ: объем рекламы сокращен до минимума, основная часть доходов приходит от самих зрителей такого ТВ

Индивидуальная подписка на различные информационные сервисы (мобильные, интернет)

Читатель/зритель/слушатель стал менее чувствителен к цене продукта: он готов платить за то, что нравится

Слайд 11

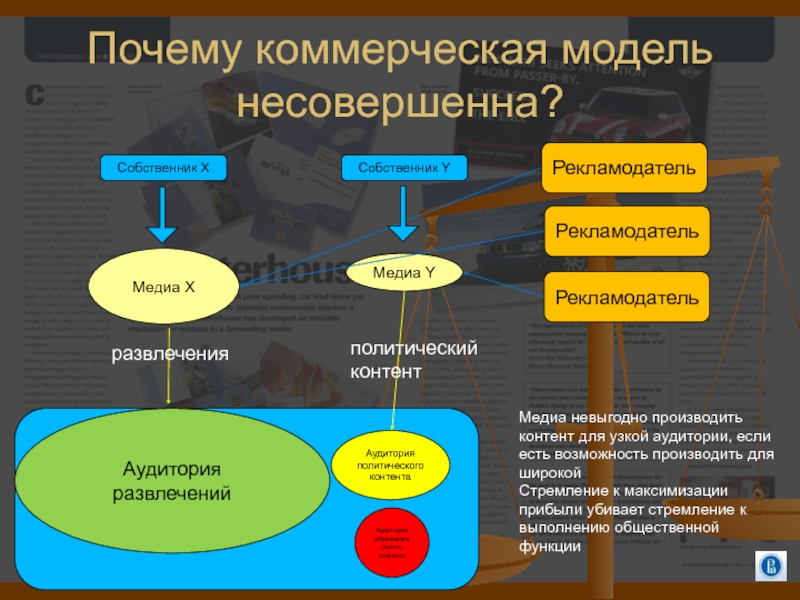

Почему коммерческая модель несовершенна?

Медиа Х

Медиа Y

Аудитория развлечений

X

Собственник Y

Рекламодатель

Рекламодатель

Рекламодатель

Аудитория политического контента

Аудитория образовательного контента

развлечения

политический контент

Медиа

невыгодно производить контент для узкой аудитории, если есть возможность производить для широкой

Стремление к максимизации прибыли убивает стремление к выполнению общественной функции

Слайд 12

Общественное ТВ

Общество

Представительный орган (общественный совет, CSA, Trust)

ТВ

Программы, призванные обслуживать общественный интерес: образовательные, культурные,

политические и пр.

Осуществляет организационно сбор средств в фонд общественного ТВ

Ограничения институционального характера:

Ограничение объемов рекламы

Ограничение времени трансляции рекламы

Ограничения на собственное производство

Установление налоговых планок

Слайд 13Характеристики общественного вещания (Siune Hulten)» />Слайд 14Почему в России нет ОВ

В нашей социальной

традиции государственного доминирования в сфере медиа, представляется

В нашей социальной

сложным обеспечить общественную подотчетность и потребности в общественном вещании. В результате реализация некоторых задач ОВ через государственное ТВ выглядит адаптивной формой. Государство отождествляет себя с обществом

Слайд 15Стратегии выполнения общественной функции

Нишевые каналы для трансляции

того типа контента, который невозможно транслировать целиком

в рамках государственных коммерческих телеканалов

Финансирование производства некоторых программ, трансляция которых также оплачивается государством. Похоже на классическую рекламную модель.

Слайд 16Нишевые каналы как «условное общественное»

Среднесуточная доля 5,6%

Слайд 17Исторически

Исторически сложилась ситуация, при которой государственные каналы

(Россия 1 и Первый), которые имеют наибольший

охват, являются самыми главными игроками на рекламном рынке (получив в собственность инфраструктуру).

В период, когда эти каналы складывались, у государства не было денег их содержать, поэтому им разрешалось зарабатывать на открытом рынке

Отсутствие внятных требований и задач, которые государство ставит перед государственным ТВ: непрозрачность требований

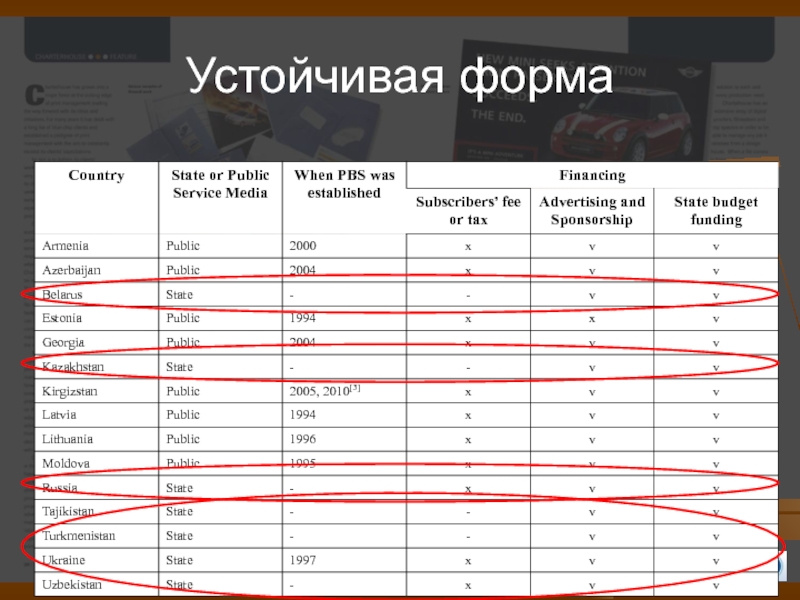

Слайд 18Устойчивая форма

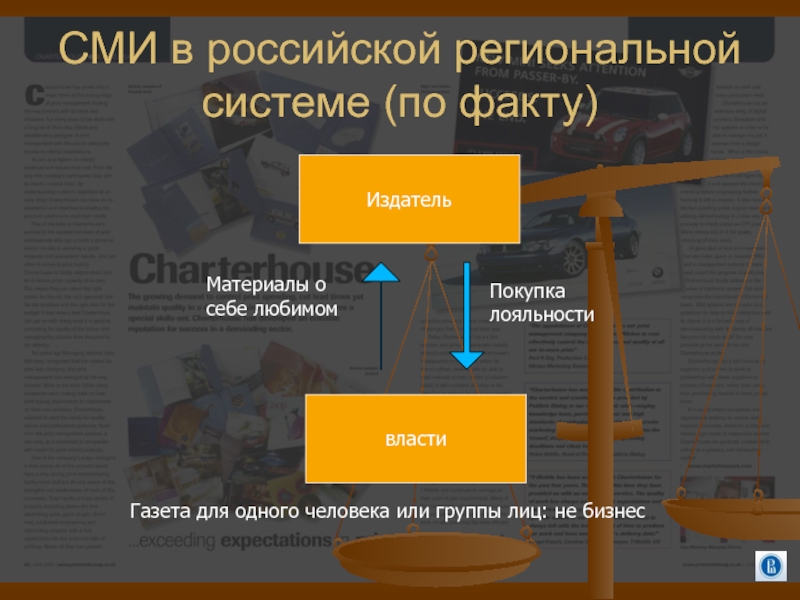

Слайд 19СМИ в российской региональной системе (по факту)

Издатель

власти

Покупка

лояльности

Материалы о себе любимом

Газета для одного человека

или группы лиц: не бизнес

Слайд 20СМИ в российской региональной системе (как могло

бы быть)

Издатель

Власти

Читатель

Информация и развлечения

Аудитория

Продажа публикаций

Продажа площадей

Покупка доступа

к аудитории

Лояльность и голоса

Источник: thepresentation.ru

СМИ в условиях диджитализации и глобализации информационного пространства

Современные средства массовой информации переживают переломный момент. Технологические преобразования резко изменили медиа-ландшафт, естественно и незаметно люди перешли от покупки печатных газет к открытию новостных приложений, от глянцевых журналов к блогам звёзд и инфлюенсеров, от просмотра телевизора к стриминговым сервисам и YouTube. Не вызывает сомнений тот факт, что цифровая трансформация СМИ началась ещё несколько лет назад и активно прогрессирует, предоставляя как широкие возможности для развития, так и создавая существенные проблемы и риски, в том числе и для информационной безопасности государства.

Предпосылки диджитализации СМИ

Диджитализация медиаиндустрии была вызвана изменениями в ожиданиях и поведении потребителей. Тотальное проникновение технологий в нашу жизнь, простота и доступность выхода в интернет, сформировала у людей привычку мгновенного доступа к информации, особенно это касается миллениалов (люди, родившиеся с 1981 года по 1996 год) и зумеров (люди, родившиеся с 1997 года по 2012 год), так называемого цифрового поколения. Современный потребитель новостного контента уже не готов ждать пока журналист напишет статью, редактор проверит и допустит её к публикации, а типография напечатает свежий выпуск газеты, изменился способ потребления, а значит меняется производство и распространение.

Цифровая революция СМИ — это не просто смена носителя информации, когда сначала были газеты, а теперь смартфон, это изменение самой природы медиапродукта и медиапотребителя. Журналистика подверглась не только технологической трансформации, но и социальной, культурной и экономической.

Диджитал платформы привносят новые характеристики, такие как интерактивный диалог и социальное взаимодействие. Теперь журналисты могут напрямую, в режиме реального времени, общаться со своей аудиторией, а пользователи, в свою очередь, самостоятельно выбирать повестку дня. Традиционное одностороннее общение превращается в двусторонние коммуникации. Читатель больше не ищет новости, а отбирает их, соответственно медиа должны бороться за его внимание в условиях жесточайшей конкуренции.

Кто формирует информационное поле россиян

В середине 2021 года ВЦИОМ провёл опрос, который позволил выявить из каких источников россияне получают новости. Несмотря на то, что телевидение по-прежнему занимает первое место, разрыв с социальными сетями и новостными сайтами небольшой — 42% и 36% соответственно. При этом в возрастной категории 18–24 года лидируют соцсети, а в выборке 18–45 лет — digital-медиа, основную аудиторию телевидения составляют люди 45+.

По данным Brand Analytics в июле 2022 года РИА Новости, Лента.ру, РБК, Комсомольская правда и RT являлись лидирующими медиа в России, формирующими информационное поле социума.

В свою очередь, несмотря на тотальное проникновение цифровой среды в жизнь людей, всё ещё существует цифровое неравенство. По данным исследования ООН, 2,9 млрд человек (37% мирового населения) — никогда не пользовались интернетом. В этой связи, люди, обладающие более низким уровнем освоения технологий, не имеют доступа к разнообразию информации, что создаёт противоречия в глобальной оценке социальных, экономических, культурных и политических процессов и явлений.

Интернет и СМИ

Существенным образом на медиаиндустрию повлияла тенденция глобализации информационного пространства, интернет открыл двери для международного обмена контентом, сегодня мы можем получить новости из любой точки мира, от любого издания, даже не владея иностранным языком (с помощью автоматических онлайн-переводчиков). Ещё никогда в истории получение информации не было таким простым и доступным. Это с одной стороны предоставляет возможности для обмена мнениями, а с другой повышает конкуренцию среди СМИ, а также ведёт к проблемам информационной безопасности.

Действующие реалии развития СМИ оказывают как положительное, так и отрицательное влияние. Выделим ключевые преимущества диджитализации современных медиа:

- доступность, оперативность и простота передачи информации;

- стирание территориальных границ — журналист может мгновенно связаться с аудиторией через функцию прямых эфиров в социальных сетях из эпицентра событий или вести текстовую трансляцию на сайте;

- стирание социальных границ — проникновение в массы;

- апдейт — возможность быстро внести корректировки и дополнения в материал;

- пользовательский контент — любой человек может прислать в редакцию срочную новость, которая требует быстрого освещения, в деловых медиа есть возможность вести экспертные блоги и колонки, всё это снижает нагрузку на журналистов и расширяет количество инфоповодов;

- обратная связь — если раньше единственным способом связи было письмо в редакцию, то теперь пользователи могут написать имейл, оставить сообщение в мессенджере или чате, продемонстрировать одобрение работы издания с помощью комментариев, «лайков» и «репостов».

К несомненным плюсам можно также отнести появление равенства между субъектами медиарынка, больше не нужно иметь связи и высокое финансирование, чтобы открыть СМИ. Онлайн-среда предоставила возможность создавать успешные медиапроекты не только в столице, но и в регионах, многие локальные digital-издания сегодня имеют аудиторию как в своём городе, так и за его пределами.

Цифровая среда позволяет средствам массовой информации охватить как можно большую аудиторию, особенно молодых людей, которые более активы в сети. В последние годы мы видим, как успешно модернизируются большие СМИ, осваивая прогрессивные каналы и приёмы донесения информации, и как много появляется новых медиа, в которые переходят даже известные журналисты. В свою очередь, эти тенденции предъявляют и высокие требования к скорости работы — если редакция что-то не успела, то материал сразу же станет добычей конкурента.

Конкуренцию в медиаиндустрии повышают не только новые издания, но и социальные сети, появление которых стало настоящим феноменом, и оказало беспрецедентное влияние на процесс обмена информацией. Если в начале нулевых блогеры обитали только в ЖЖ (старейшая блог-платформа «Живой журнал»), и не оказывали существенного влияния на журналистику, то в последующие годы, с ростом и развитием соцсетей, на которых стали создавать новости не только дилетанты, но и маститые журналисты, социальные платформы стали полноценными участниками медиарынка.

Вероятно, в самом начале развития блогосферы в России, крупные федеральные и региональные издания не воспринимали всерьёз новостные аккаунты и паблики, которое росли как грибы после дождя. Но когда те самые «Подслушано в…» или «Типичный…» стали по сути заменять местные «вестники», а аудитория их стремительно увеличивалась, большие медиа начали осознавать уровень конкуренции и необходимость выхода в соцсети.

Сегодня мы наблюдаем как границы между традиционной прессой и создателями интернет-контента стираются. Блогеры, паблики, YouTube- и Telegram-каналы заменяют СМИ, хоть и не всегда с юридической точки зрения. В социальных сетях каждый может совершенно бесплатно создавать страницы и делиться любым материалом, на любую тему. Стать журналистом теперь может любой желающий, и не обязательно работать на телевидении или в газете, если контент интересен выбранной аудитории — проект будет популярным.

Для того чтобы собрать материал, больше не нужно быть участником события, а чтобы провести журналистские расследование, больше не нужно встречаться ночью с информатором. Главными рабочими инструментами журналиста теперь являются не ручка и диктофон, а компьютер и интернет, достаточно, даже не выходя из дома, обработать массив информации, найти документы в онлайн-базах, узнать подробности по электронной почте и сопоставить факты.

Потеря контроля над распространением информации

Ещё одной проблемой, которую создали социальные сети для СМИ, является фактически потеря контроля над распространением информации. По сути, социальные платформы и агрегаторы взяли на себя роль издателей, и теперь контент фильтруется с помощью алгоритмов, работа которых непредсказуема.

Заходя в интернет, пользователь видит сотни заголовков и постов: от политических конфликтов до звёздных сплетен. Но действительно ли этот контент соответствует предпочтениям человека? Кто курирует показ этой информации? Точно ли лента новостей отражает полную картину происходящего? Как быть с теми источниками, которые не попали в результаты поиска?

Релевантность выдачи контента в социальных сетях в высокой степени зависит от количества «лайков» и «кликов», которые получают публикации того или иного аккаунта. Алгоритмы не всегда показывают новости в хронологическом порядке, а могут менять посты, которые мы видим в ленте, выдвигать на передний план те, которые являются популярными, трендовыми или с большим количеством просмотров. Платформы также предлагают рекламные инструменты, чтобы информация с конкретной страницы попадала в топ выдачи. Таким образом, именно социальные сети и рекламодатели диктуют нам то, что мы считаем актуальными новостями. В то время как профессиональному журналисту или авторитетному изданию, возможно, потребуется время, чтобы уточнить факты и проанализировать полную картину событий, блогеры и паблики могут публиковать что угодно и когда угодно, мгновенно сообщая сенсацию и получая львиную долю внимания аудитории, тогда как редакционный материал может и не стать достоянием общественности.

Изменение бизнес-модели СМИ

Помимо прочего, диджитализация медиаиндустрии серьёзным образом подорвала традиционную бизнес-модель СМИ, основанную на доходах от печатной рекламы. Стоимость качественного новостного материала по-прежнему остаётся высокой, однако доходы российских медиа от офлайн рекламы резко упали.

Спрос на качественный новостной контент существует, однако монетизация СМИ и поддержание их рентабельности является сложной задачей. Большинство редакций, как в России, так и во всём мире испытывают дефицит финансирования, многие сокращают штат или вовсе закрываются.

Будущее СМИ

Можно выделить некоторые направления развития современных средств массовой информации, которые, вероятно, будут актуальны в ближайшие годы:

- будущее средств массовой информации будет определяться на основе появления новых потребительских предпочтений, доступности и качества технологий;

- рост актуальности и востребованности мобильного видео, развитие технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), а также их доступность в будущем, повлияют на способы предоставления информации в цифровых медиа;

- стремительное развитие искусственного интеллекта позволит создавать более персонализированный контент и рекомендации пользователям, что повысит эффективность доставки новостей в условиях информационной перегруженности;

- глобализация информационного пространства будет только усиливаться, уже сейчас Яндекс по некоторым запросам отображает в поисковой выдаче зарубежные сайты и издания, делая автоматический перевод;

- пандемия COVID-19 стала катализатором цифровизации медиа, впрочем, как и других отраслей, даже самые консервативные теперь онлайн, очевидно, что издательства и дальше будут повышать своё присутствие на интернет-площадках, внедряя всё новые каналы и инструменты доставки новостного контента;

- пандемия показала, как важно уметь адаптироваться в экстренных ситуациях, поэтому крупные медиахолдинги, вероятно, будут вкладывать средства в формирование штата специалистов по продуктам и цифровым инновациям, для быстрой смены бизнес-моделей, ориентированных на аудиторию;

- внедрение технологий в деятельность СМИ будет усугублять неравенство между крупными медиахолдингами и небольшими медиапроектами, у которых нет финансовой возможности вкладывать средства в регулярную модернизацию;

- тенденция перехода СМИ на платную подписку будет только усиливаться, если не весь контент, то часть его, будет предлагаться аудитории только за дополнительную плану, скорее всего, в ближайшее время как минимум на гибридную модель перейдёт большинство медиа;

- конкуренция будет только усиливаться, и уже исходить не только от других медиа и из социальных сетей, но и от стриминговых сервисов и платформ потокового вещания;

- на фоне социального дистанцирования, связанного с пандемией COVID-19, многие журналисты оценили работу в формате Zoom, вероятно и после снятия всех ограничений, часть штата медиахолдингов останется на удалённой работе, что позволит нанимать сотрудников из других городов и улучить логистику доставки новостей из регионов.

Источник: www.prstudent.ru