Данные нового отчета Accenture «Бизнес, ориентированный на опыт» показывают, что подавляющее большинство топ-менеджеров компаний (77%) кардинально изменят взаимодействие с клиентами, сотрудниками и обществом, чтобы стимулировать рост бизнеса. В ходе исследования аналитики Accenture опросили более 1550 руководителей в 21 стране и 22 отраслях промышленности, чтобы понять, какую роль играет клиентский опыт в обеспечении долгосрочного роста бизнеса.

Аналитики Accenture пришли к выводу, что компании, ориентированные на предоставление персонализированного опыта для своих клиентов, сотрудников и общества, из года в год повышают свою прибыльность как минимум в шесть раз по сравнению с аналогичными компаниями в своей отрасли.

«Пандемия COVID еще сильнее подсветила важность управления опытом потребителей и сотрудников. Качественно работая над клиентским опытом, вы не только улучшаете жизнь ваших покупателей, но и свой бизнес», — рассказал Брайан Уиппл, главный управляющий директор Accenture Interactive.

Риск ориентированный подход. Что значит для бизнеса?

Бизнесу нужен новый подход к управлению опытом

Традиционный подход к управлению клиентским опытом (CX, customer experience) предполагает улучшение взаимодействий с потребителем. Новая концепция, представленная Accenture в результате исследования, предполагает новый способ работы, который выбирают и поддерживают топ-менеджеры корпораций. Аналитики Accenture назвали этот подход «бизнесом, ориентированным на опыт» (BX, business of experience).

В то время как управление клиентским опытом исторически входило в компетенцию директоров по маркетингу (CMO), концепция BX стала приоритетом для генеральных директоров, поскольку она связана со всеми аспектами деятельности компании. Так, более половины операционных директоров (56%), директоров по стратегии (53%) и финансовых директоров (51%) заявили, что их компания коренным образом изменит способ вовлечения и взаимодействия со своими клиентами.

«Для того, чтобы расти в наступающем году, каждая компания и лидер должны будут думать о своем клиентском опыте по-новому. Изменилось все, что мы делаем: как совершаем покупки, где работаем и как взаимодействуем с другими. Компании, которые ставят управление опытом в «сердцевину» своих бизнес-процессов, будут расти и станут лидерами как следующего года, так и десятилетия», — отметил Байджу Шах, главный директор по стратегии Accenture Interactive.

Как стать бизнесом, ориентированным на опыт

Исследование показывает, что компании-лидеры работают с клиентским опытом иначе, чем их конкуренты. Вот какие подходы они используют.

1. Они «одержимы» своими клиентам

Требования клиентов к бизнесу будут только расти. Поэтому компании должны инвестировать в выявление неудовлетворенных и неочевидных потребностей клиентов. Исследование показало, что бизнесы-лидеры в два раза чаще (55% против 26%), говорят о своей способности трансформировать разрозненные данные о клиентах в реальные действия. В то же время многие из них отмечают, что часто данных недостаточно для принятия решений.

Как устроен бизнес психологов. Вред или польза?

2. Инновации для таких компаний — привычное дело

Для успешного развития важно сделать инновации ежедневной рутиной. Исследование Accenture показывает, что ведущие компании могут эффективнее масштабировать инновации, так как у них в два раза больше возможностей перехода на новые технологические модели, которые приносят ценность и помогают создавать релевантные предложения для клиентов.

3. Они расширяют сферу управления опытом в бизнесе

Управление опытом не должен быть исключительно «вотчиной» директора по маркетингу или операционного директора. Это задача каждого, начиная с топ-менеджмента и заканчивая линейными сотрудниками. Каждый человек и каждая часть бизнеса должны быть взаимосвязаны и сотрудничать, функционировать как единое сплоченное, ориентированное на клиента подразделение, обеспечивая лучший сервис для клиента.

4. Они находят баланс между технологиями, данными и человеком

Стать «бизнесом, ориентированным на опыт» — это не инвестировать больше, а инвестировать иначе. Лидеры гибко работают с данными, технологиями и людьми, чтобы раскрывать новые точки эффективности. И затем реинвестировать ее в новые возможности для производительности и роста. 61% топ-менеджеров из компаний-лидеров (против 27% их коллег) заявили, что их компания имеет четкое представление о том, какие технологические платформы им необходимо использовать, чтобы оставаться конкурентоспособными и актуальными для клиентов.

«Новое исследование показывает, что компаниям придется значительно перестроить свой подход к ведению бизнеса. В частности, недостаточно будет управлять только ожиданиями клиентов: важно управлять опытом всех заинтересованных сторон, включая сотрудников и общество. Подход BX подразумевает, что и забота о благополучии сотрудников, и ответственное отношение к окружающей среде, и забота о ценностях общества – все это отражается на предпочтениях клиентов и показателях бизнеса. Эта концепция поднимает управление клиентским опытом на уровень выше: теперь компании не только заботятся о «точках соприкосновения» с клиентом, а выстраивают все бизнес-процессы, исходя из блага клиентов, сотрудников и общества», — рассказал Дмитрий Хохлов, управляющий директор Accenture Interactive в России и Казахстане.

Источник: www.shopolog.ru

Бизнес-ориентированные люди в вузе?

16.07.2012 г. министр Д. Ливанов заявил, что Министерство образования и науки РФ намерено принять целый ряд мер для того, чтобы российское высшее образование стало практичным, ориентированным на запросы работодателей и рынка труда. По словам Д. Ливанова, Минобрнауки будет работать над объединением работодателей и общественных организаций в управлении вузов, созданием новых моделей управления вузами и обновление руководящего состава вузов. «Туда должны войти новые люди, бизнес-ориентированные, понимающие, что нужно работать вместе с бизнесом, потому что только в этом случае возникнут конкурентоспособные программы», — уверен министр.

«На постах руководителей образовательными учреждениями действительно должны быть люди, которые способны управлять большим творческим коллективом. У них должен быть достаточно высокий уровень компетенции именно в управленческой деятельности», — такое мнение высказала первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по повышению качества образования и социализации подрастающего поколения Л. Духанина, комментируя заявление министра образования РФ .

Как отметила Л. Духанина, руководитель должен хорошо понимать, «по каким законам живет отрасль и все смысловые единицы учреждения». «Нельзя просто взять человека, который будет управлять учреждением как совокупностью “кубиков”, потому что образование — очень сложная система, в ней два с виду похожих объекта по сути являются абсолютно разными. Поэтому руководитель должен знать и понимать типы поведения, системы взаимоотношения всех участников процесса, международные стандарты, соответствие уровня образовательного учреждения. При этом он должен быть стратегом, развивающим свое образовательное учреждение», — отметила она. Однако, заключила Л. Духанина, «приоритет должен оставаться за качеством образования, а не за экономической эффективностью».

«Предложение министра приведет к коммерциализации вузов, высшие учебные заведения превратятся из государственных в коммерческие, что приведет к снижению учебного процесса. Ректор должен быть занят учебной деятельностью. Например, в нашем вузе достаточно проректоров, которые занимаются решением различных вопросов, в т.ч. привлечением финансов, бизнес-проектов», — отметил доцент юридического факультета Северо-Кавказского горнометаллургического института В. Каболов , комментируя предложение министра.

«Предложение министра продиктовано временем и современным развитием экономики страны», — считает заместитель министра — начальник управления профессионального образования и науки Калужской области В. Доможир. «Безусловно, и сейчас в администрации вузов есть немало должностей заместителей, курирующих вопросы взаимодействия с бизнесом, инновациями, коммерциализации и прочее. Однако их работа недостаточно эффективна в рамках создания системы взаимодействия. Бизнес часто «оторван» от образовательного процесса, а если и нет, то это взаимодействие строится на личностных отношениях. Вместе с тем, создание отдельной структуры (например, в виде наблюдательного органа), в которую наравне с авторитетными учеными и деятелями науки вуза вошли бы ведущие работодатели и представители бизнес-сообщества, общественных объединений, позволило бы высшей школе поднять как качество образования, так и вузовскую науку», — сказал В. Доможир.

По мнению калужского заместителя министра образования и науки, задачами такой структуры могли бы стать:

¨ формирование стратегических направлений развития вузов,

¨ развитие образовательного процесса, его совершенствование;

¨ определение в краткосрочном периоде выбора направлений подготовки на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры;

¨ формирование содержательной части приоритетных образовательных программ, уровней компетенций;

¨ участие в формировании МИПов (малых инновационных предприятий) и др.

Все это, считает замминистра, позволило бы интегрировать вузовское образование под реальные потребности экономического сообщества и осуществлять качественную и предметную подготовку кадров не в целом для отрасли, а для выбранных «якорных» партнеров. Это, сказал он, позволило бы вузам более гибко формировать стратегии своего развития в тесной связи с социально-экономическими потребностями в специалистах как в отдельных регионах, так и в РФ в целом.

«Вузом не может руководить человек, который не знает специфики образовательного процесса», — заявил ректор Российского нового университета (РосНОУ), председатель Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ) В. Зернов. По словам В. Зернова, во главе высшего учебного заведения может стоять только тот человек, который разбирается в вузовской специфике и имеет опыт преподавания или научной деятельности, однако то, что такие люди должны иметь более тесный контакт с бизнес-сообществом, совершенно справедливо.

«Наверное, нужна какая-то немного иная система управления вузами, когда ректор является не столько хозяйственником, сколько идеологом развития или стратегом. Это, конечно, будет более отвечать и развитию страны, и развитию общества», — считает ректор РосНОУ. Однако, как отметил эксперт, найти таких руководителей будет очень сложно.

Источник: almavest.ru

Консультант или партнер: почему юрист должен быть бизнесменом

Юридический бизнес меняется: границы между корпоративными юристами и сотрудниками юрфирм размываются, среди тенденций – уход от чисто юридической поддержки в сторону «юридического партнерства» для консультантов. Инхаусы же наращивают активность, принимая на себя все больший круг задач в компаниях, вплоть до превращения юрдепартамента в «компанию внутри компании». Однако претензии инхаусов и консалтеров друг к другу не исчезают.

Бизнес-ориентированность в приоритете

Из статиста в партнеры – так можно кратко описать тенденцию последних лет, которая отмечена исследователями юридической профессии. Клиенты на фоне тенденции к сокращению расходов взяли рутинную работу на себя, а к консультантам обращаются всё больше со сложными спорами. Требования к ним растут: слово «консультант» всё чаще предпочитают читать как «юридический партнер», а от партнёров юрфирм ждут хотя бы минимального понимания бизнеса компании.

Как признают в юрфирмах, сегодня конкурировать только по цене – провальная тактика, цены, однажды сниженные, не возвращаются назад. Привлекать надо компетенцией – а для этого недостаточно простого знания закона. Юристу нужно быть более образованным в гуманитарном смысле, чем 20 лет назад, считает Дмитрий Магоня, управляющий партнер Art de Lex, выступивший на конференции «Право.ru» «Экономика юридической фирмы: перезагрузка»: например, без знания языка юристу просто невозможно работать с другими юрисдикциями. На фоне динамичного рынка растет в цене глубокая и узкая специализация, при которой юрист будет экспертом не только в праве, но и в бизнесе своего клиента, отмечает он.

Ориентировать на бизнес поможет образование. По наблюдению Алексея Карпенко, управляющего партнера Forward Legal, по среднему уровню юристов Россия сильно уступает западным юрисдикциям, причем отставание начинается на базовом уровне: «Юристы просто плохо знают закон».

Кроме того, их навыками очень мало занимаются в высшей школе, отмечает Карпенко: «При том что речь о топ-вузах, где людям в голову загружают кодексы и учебники, ни внутри фирм – будь то инхаусы или консультанты». Успешно конкурировать и повышать эффективность работы с клиентом поможет образование, убеждены упрпартнеры юрфирм, хотя подход к этому у всех разный.

Так, Дмитрий Магоня считает, что в расходах на образование, которые готова оплачивать фирма, обязательно должна быть доля участия сотрудника. Алексей Карпенко готов оплачивать обучение – будь то курсы в западных университетах или непрофильные тренинги по развитию эмоционального интеллекта или навыков проектной работы. Требование – применимость знаний на практике: «Это не обучение на уровне понятий и концепций, не теория – а приёмы, лайфхаки, то, что можно завтра применить в работе. Только то, что может быстро нарастить капитализацию и человека, и компании».

Разнятся и мнения юристов о способах мотивации. Одни отмечают, что основное – интересные задачи и корпоративная культура. Важность последнего отметила Надежда Морозова, руководитель юридического департамента компании Европейская Юридическая Служба.

Возможность продвижения внутри фирмы и открытость бизнес-процессам сотрудников, возможность влиять на них и помогают создать ориентированного на бизнес юриста внутри фирмы, считает она. Максим Черниговский, партнер Инфралекс, убежден, что главной мотивацией хорошей работы всё же остаются деньги. «Нужно думать как предприниматель, а главная мотивация – бонусы». При этом надо мотивировать сотрудников так, чтобы в итоге удовлетворенность клиента от их работы была максимальной, отмечает Черниговский: во главе угла должна быть обратная связь от клиентов.

Есть решения, которые могут помочь бизнесу и клиентов, и юрфирм. Одно из них – набирающее обороты в России финансирование судебных процессов. «Клиент часто хочет решений проблемы в комплексе, и часто это требует инвестирования собственных средств», – заметил Максим Карпов, управляющий партнер NFL Group. Он рассказал о развитии нового института финансирования и его перспективах на российском рынке.

Алиса Митяева, начальник центра сопровождения международных контрактов, заместитель начальника управления международных проектов «Северсталь Менеджмент», также рассказала, как управлять отношениями с консультантами и расходами на них, чтобы повысить эффективность работы. Она обратила внимание на то, что важно оценить необходимую степень вовлечения внешних юристов и проверить, чтобы уровень фирмы соответствовал задачам.

Бизнес внутри бизнеса

Два года назад до России дошла очередная западная тенденция: инхаус-департаменты внутри крупных компаний стали создавать собственную ценность для компаний, зарабатывая проектами на аутсорсе, по аналогии с консультантами. В России пионером в этой области стал юридический департамент компании «Мегафон», а в этом году появилась новость о создании юрфирмы другим крупнейшим игроком рынка – Сбербанком.

Практика оказалась успешной и в целом имеет потенциал повлиять на ценообразование на рынке юруслуг. Так, вспоминает Андрей Корельский , управляющий партнер КИАП , по одному из тендеров предложения юрфирм по цене в десятки раз превышали предложение от инхауса.

Разброс цен был от 1 млн за проект у крупной юрфирмы до 50 000 руб. у коллектива инхаус-департамента, который и выиграл тендер. Активная команда инхаусов позволяет отказаться от передачи типовых проектов консультантам внутри департамента.

Так, рассказал Дмитрий Абрамов, руководитель практики по антимонопольному праву и закупкам компании «Мегафон», сегодня юридическое подразделение компании взяло на себя всю работу, в том числе и дочерних компаний фирмы, где осталось по одному юристу, который и передаёт проекты в подразделение. Преимущество команд инхаусов в том, что они могут предложить рынку более технологичный продукт: IT-составляющая у крупного бизнеса развита лучше, чем у консультантов, признаются последние. Другое преимущество – глубокая отраслевая экспертиза. Здесь консультантам соревноваться с коллегами из корпоративных департаментов бесполезно и не нужно, считает Андрей Корельский.

Конкуренция между юрдепартаментом и консультантами может сыграть в пользу бизнеса в случае, если речь идет о технологических решениях. Сейчас продавать на рынок можно только те автоматизированные продукты, которые есть внутри фирмы, иначе наступает ущерб основному заказчику, говорит Абрамов. Но хотя основное – продажа уже существующих автоматизированных решений, конкуренция с другими игроками на рынке юридических технологий – помогает получить лучшие из них и для внутренних нужд фирмы.

Однако на пути инхаусов, которые начинают зарабатывать юруслугами для внешних клиентов, есть и препятствия. Основное из них – конфликт интересов.

Это сочетается с тем, что вас не знают на рынке, добавляет Дмитрий Абрамов: по-настоящему оценить профессионализм юриста в этом случае могут только конкуренты, работать с которыми в этой ситуации невозможно. «Приходится доказывать, что у тебя хорошая экспертиза. Мы, например, проводим мероприятия для топ-клиентов», – отмечает он. Впрочем, конфликт интересов в одних вопросах не исключает взаимодействия полностью – где-то оно просто необходимо. Так, решения по спору с ретейлом в телекоме накатываются на весь рынок, отмечает Абрамов, и в таких ситуациях конкуренты должны делиться опытом, ведь если конкурент проиграл или выиграл суд, это влияет на остальных игроков рынка.

Раздражающий фактор

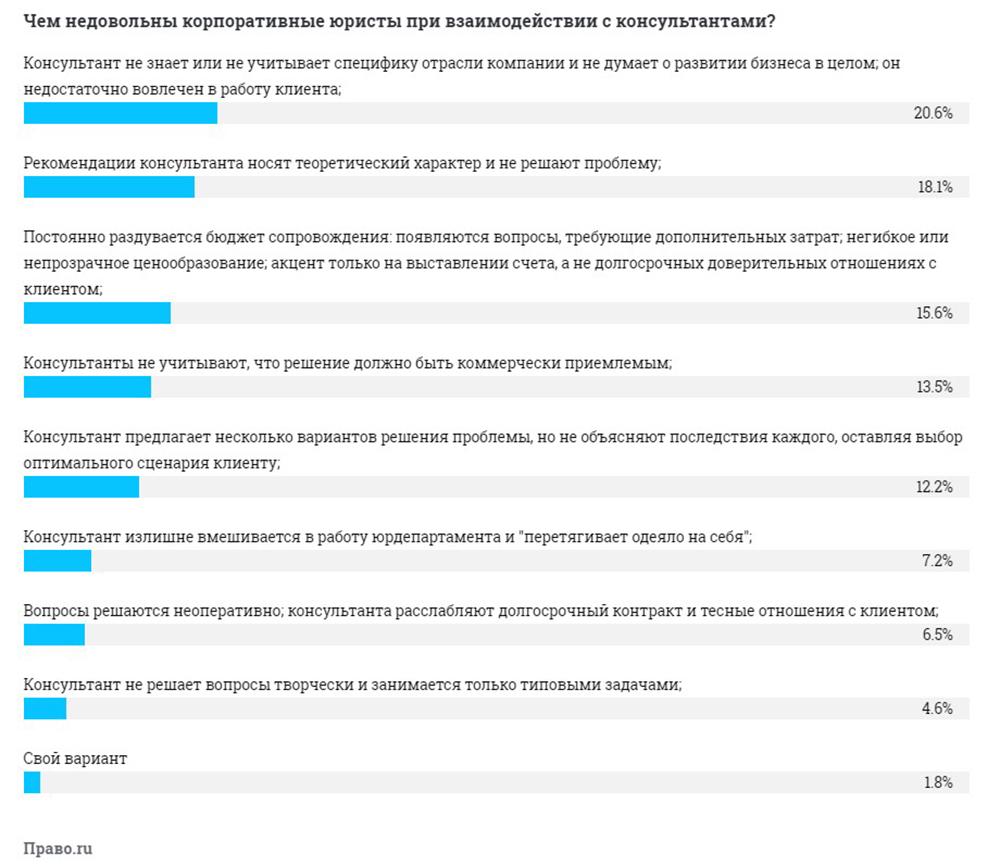

Хотя, по признанию собравшихся на конференции юристов, значительных различий между инхаус-юристами и консультантами нет, и основное – это вопрос профессионализма, все же остаются ситуации, где стороны не находят понимания. На мероприятии были представлены результаты проведенного «Право.ru» опроса, который показал, какие моменты в работе консультантов больше всего не нравятся клиентам. Клиенты могли выбрать несколько из предложенных вариантов ответа или добавить свой.

По итогам на первом месте оказался ответ, что «консультант не знает или не учитывает специфику отрасли компании и не думает о развитии бизнеса в целом; он недостаточно вовлечен в работу клиента», – его отметили более 20% участников опроса. На втором месте – теоретический характер рекомендаций консультанта, который не дает конкретного сценария действий клиенту. На это пожаловались почти 18% участников опроса. Третье место ожидаемо получил ответ, касающийся раздувания бюджета сопровождения – с такой проблемой сталкивались 15,6% опрошенных. Чуть реже встречаются претензии к тому, что консультанты не учитывают, что решение должно быть коммерчески приемлемым (13,5%), и к тому, что, предлагая варианты решения вопросов, консультант забывает объяснить клиенту последствия каждого из них (12,2%).

Представители консультантов и юрдепартаментов, прокомментировавшие ответы в ходе «юридического баттла», указали и другой взгляд на некоторые из этих проблем. Так, Алексей Чуб, старший вице-президент ВСК , и Юлий Тай, управляющий партнер АБ Бартолиус, сошлись во мнении, что полное погружение консультанта в бизнес нужно не всегда: часто бизнесу нужен именно свежий взгляд на проблему, который сложно получить изнутри отрасли. «Полное растворение в бизнесе клиента теряет смысл – нужно свежее решение, любой процесс надо увидеть иначе: не противопоставлено клиенту, но по-другому», – отметил Тай.

С бесполезностью пространных рекомендаций согласились и инхаусы, и консультанты. «Любая структура ждет лаконичную рекомендацию. Мы ждем помощи в принятии решения, и бизнес-структуры направлены на это», – заметил Чуб. При этом, как отметила Наталья Тотахеваге, юридический директор в регионе Россия и СНГ Abbott Laboratories, не стоит возлагать сравнение рисков по каждому из предложенных сценариев только на консультантов: должен быть диалог и кооперация. В любом случае продуктивная долгосрочная работа возможна только тогда, когда обе стороны доверяют друг другу. По мере углубления отношений с клиентом консультант становится полноценным юридическим партнером по бизнесу, что позволяет решать вопросы эффективнее, заметил Николай Фрейтак, управляющий партнер Бюро присяжных поверенных Фрейтак и Сыновья.

Не растерять любовь

Стремясь зарабатывать, развиваться и быть полезным клиенту, важно соблюдать баланс, признают юристы: в противном случае можно столкнуться с выгоранием и желанием уйти из профессии. Огромные деньги в долларах и евро вполне сочетаются с потухшим взглядом, заключили участники конференции. Чтобы сохранять любовь и интерес к своей профессии, важно позволять себе переключаться на другую деятельность, часто противоположную по содержанию, считает Светлана Корабель, управляющий партнер компании ЮС КОГЕНС.

Так, юристу, по ее мнению, отлично подойдет то, что позволяет «отключить голову» – от медитаций и спорта с достижениями до творчества руками и путешествий. Она поделилась и собственной историей создания фермы, производящей сыры и другие продукты из козьего молока. Изначально идея казалась сумасшедшей, и Корабель опасалась отпугнуть клиентов, но на деле это только заинтересовало и привлекло их, а ей дало энергию и свежий взгляд на работу.

Источник: www.kiaplaw.ru