Что понимается под процессным управлением? Чем оно является, а чем – нет? В статье Владимира Репина рассмотрены базовые понятия процессного управления, необходимые для практической работы, а так же семь критериев, которые помогут быстро оценить уровень развития процессного управления в вашей компании.

Введение

Статья написана для тех руководителей, которые сомневаются в необходимости использования практики процессного управления (Business Process Management) в своем функциональном подразделении и компании в целом. Для тех, кто уже использует эти методы, материал может быть полезным с точки зрения систематизации знаний.

В статье я буду использовать рабочее определение процесса, как целенаправленной деятельности, по определенной технологии преобразующей входы в выходы (результаты), представляющие ценность для клиента.

Можно найти множество различных определений процесса. Ряд определений вполне обоснованно можно критиковать. Но я буду использовать именно это определение.

Ошибки моделирования бизнес процессов в нотации BPMN

Если в вашей компании никто еще не говорит о процессном управлении, то вы можете начать его использовать в рамках своего функционального подразделения, независимо от каких-то глобальных инициатив или проектов руководства. Для этого нужно просто определить процессы, которые на 100% находятся в зоне вашего контроля, и начать ими управлять.

Большего эффекта можно достигнуть от изменения сквозных (межфункциональных) процессов организации. Для того, чтобы начать с ними работать, нужно желание топ-менеджеров компании и более сложный методический поход.

Начнем с простых вопросов и рассмотрим более подробно, что же представляет собой процесс, как объект управления.

Процесс, как объект управления

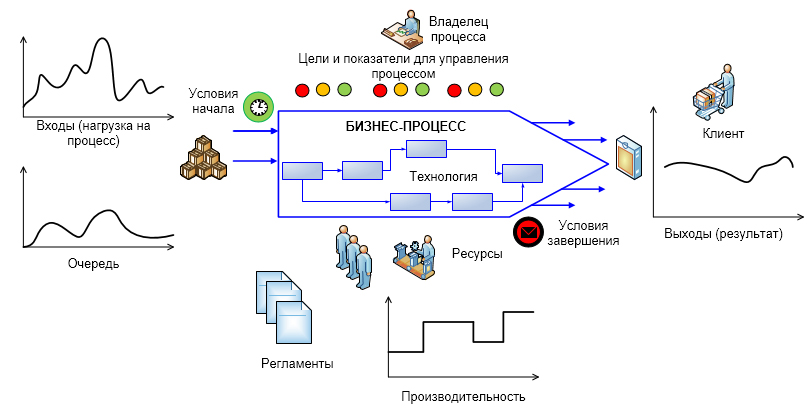

На рисунке 1 схематично представлен процесс, как объект управления.

Прежде всего, необходимо установить границы процесса. Для этого нужно определить входы и выходы, а так же условия начала и завершения процесса.

Входы и выходы — это информационные или материальные объекты: файлы с информацией, документы на бумажном носителе, материалы для производства и т.п. Требования к каждому входу/выходу должны быть четко определены (специфицированы) в документах и согласованы со всеми заинтересованными сторонами (с поставщиками и потребителями процесса, руководством вышестоящего уровня и, в некоторых случаях, с государством).

Кроме входов/выходов важно определить условия начала и завершения процесса. Процесс может «запускаться» в определенное время («по таймеру») или при получении управляющего сообщения (например, устного распоряжения руководителя). Наличие готовых (например, сложенных горкой) входов еще не означает, что процесс нужно запускать.

Так же необходимо четко определить условия завершения процесса, т.е. в каких случаях можно считать, что процесс завершен. Например, документы переданы, товар упакован и помещен на место хранения, клиент подтвердил получение документа и т.п. Опять же, условия завершения не являются выходами процесса. Не надо путать.

На рис. 1. показано, что процесс выполняется по определенной технологии. По сути, это продуманный алгоритм выполнения последовательности действий, приводящий к получению результата с заданными, повторяющимися характеристиками. Для практического выполнения этого алгоритма нужны ресурсы – люди, оборудование, информационные системы и проч.

Они связаны между собой в том смысле, что отсутствие необходимого оборудования или людей повлечет за собой изменение алгоритма работы. Наоборот, цель изменения (оптимизации) процесса может повлечь за собой изменения в требованиях к ресурсам.

Технология выполнения процесса хранится, как минимум, в виде знаний и навыков в головах сотрудников, которые его выполняют. Как правило, знания о технологии выполнения процесса фиксируют в регламентах (положениях, инструкциях). Кроме того, требования к выполнению процесса могут быть «зашиты» в информационные системы, которые используются для автоматизации процесса.

Слева на рис. 1. Слева показан график нагрузки на процесс. Входы, которые нужно обрабатывать, поступают в процесс с определенной интенсивностью в течение определенного времени. Например, необходимо обрабатывать партию из 5 деталей каждые 2 минуты. В этом случае график нагрузки будет дискретным – с равномерным интервалом.

Другой пример – суточный график количества посетителей для супермаркета. Поскольку посетителей много, то график будет практически непрерывным и на нем будут видны периоды пиковой нагрузки.

Итак, нагрузка на процесс – это количество входов, которое нужно обработать за единицу времени. Однако, возможности процесса ограничены, в первую очередь, по ресурсам. Используемая технология выполнения процесса и ресурсы (оборудование, люди) определяют производительность процесса – возможность преобразовывать определенное количество входов в выходы за единицу времени.

На рис. 1 снизу показан график производительности процесса. На нем видны ступеньки. Это может быть, например, из-за того, что вводилось/выводилось из эксплуатации оборудование, добавляли людей в рабочие смены и т.п.

Что будет со входами, которые процесс не в состоянии пропустить через себя из-за ограничений по производительности? Они встанут в очередь – см. соответствующий график на рис. 1. (если, конечно, им не расхочется быть преобразованными в этом процессе – например, когда вы стоите в очереди на кассу и вдруг решаете, что не будете больше стоять).

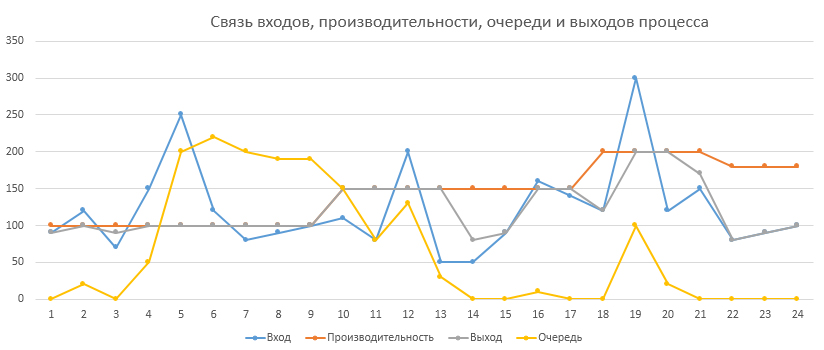

С учетом нагрузки на процесс и его производительности мы получаем график выходов (результатов) процесса. На рис. 2 показан пример, показывающий, как связаны входы, производительность, очередь и выходы процесса (при условии, что нет брака). По горизонтальной шкале показы часы суток. По вертикальной – количество единиц (входы и т.п.).

На рис. 1 над процессом показаны цели и показатели, а так же владелец процесса. Цели и показатели нужны для управления процессом. Производительность является одним из ключевых показателей.

Кроме нее, важно измерять план/факт по количеству выходов процесса, эффективность (отношение результата к затраченным на его получение ресурсам), показатели качества (например, уровень дефектов в выходах процесса). Для организации, как системы ориентированной на достижение целей во внешней среде, важно не просто преобразовывать входы в выходы, а делать это эффективно, т.е. с прибылью для себя. Это означает, что крайне важно измерять и улучшать показатели эффективности процесса.

Владелец процесса – это руководитель, который полностью отвечает за весь процесс – от начала до конца. Ему подчиняются все ресурсы процесса. Но вот цели процесса и показатели, по которым он управляется, владелец процесса сам себе ставить не может. Это должны делать руководители вышестоящего уровня, которые понимают роль этого процесса в общей системе работы организации и в состоянии правильно установить цели и выбрать показатели для измерения степени их достижения (на практике с этим всем часто бывают проблемы).

Если процесс целиком проходит внутри функционального подразделения, то проблем с выбором владельца процесса нет – это руководитель подразделения, либо сотрудник, которому делегированы соответствующие полномочия (заместитель, ведущий специалист).

Если процесс сквозной, то задача существенно усложняется. Нужно формулировать правила определения владельца процесса, определять его ответственность и полномочия.

Важно отметить, что если руководителя назвали владельцем процесса, но при этом он ничем не рискует (премией, зарплатой, должностью), то это вовсе не владелец, а просто его имитация.

Управление процессами в масштабах организации начинается тогда, когда ключевые сквозные процессы получили своих владельцев и эти владельцы начали что-то реально изменять, сокращая затраты, повышая производительность и качество работы, удовлетворенность клиентов сквозных процессов. В противном случае говорить, что в компании «внедрено процессное управление» нельзя. Никто никакими процессами не управляет. В лучшем случае, внедрено «описание процессов» в какой-то там среде моделирования (на сегодня, большая часть такого софта – «рисовалки», по большому счету).

Отдельная история – это автоматизация сквозных процессов. Условно говоря, она может быть функциональная и процессная. При функциональной автоматизации «процессное управление» не наступает, т.к. мы имеем те же раздробленные по подразделениям небольшие функциональные процессы, только автоматизированные в какой-то системе.

При процессной автоматизации (в BPMS или СЭД) процессное управление так же может не наступить в случае, если за администрирование процесса в информационной системе отвечает технический специалист, но владелец сквозного процесса не назначен (или ничего реально не делает с точки зрения управления и развития процесса).

Еще раз, я утверждаю, что ключевым критерием внедрения «процессного управления» является наличие системы управления и развития сквозными процессами. Как минимум, это означает, что в организации есть реально работающие владельцы процессов. Причем они могут это делать без автоматизации в BPMS или СЭД, хотя «на коленках» управлять процессами гораздо сложнее.

Работа с локальным процессами функциональных подразделений имеет смысл и может принести положительные практические результаты. Но значительные системные эффекты возможны только при оптимизации сквозных процессов, так как большая часть проблем возникает из-за раздробленности процесса на небольшие функциональные кусочки и потери синергии от взаимодействия участников. Проще говоря, функциональные колодцы «рвут» процессы по живому, что приводит к росту затрат, увеличению длительность выполнения и снижению качества результатов работы в масштабах компании.

Как же можно понять, в какой степени в вашей организации используется практика управления процессами на межфункциональном уровне? Можно предложить ряд простых критериев для оценки.

Семь критериев оценки уровни развития процессного управления

Существует большое количество методов оценки уровня процессной зрелости организации. Часть из них даже утверждены как стандарты. Однако, все они достаточно сложны и весьма теоретичны, что делает невозможным их быстрое практическое применение.

Ниже представлена таблица с семью критериями, по которым можно быстро и достаточно легко оценить уровень развития существующей в вашей организации практики управления бизнес-процессами. Данные критерии сформулированы на основании моего практического опыта внедрения процессного подхода к управлению.

По каждому критерию сформулированы характеристики «левой» и «правой» части шкалы оценки. Если таблица будет понятна, то вы сможете сформулировать характеристики для промежуточных «делений шкалы» и оценить «уровень зрелости процессного управления» в вашей компании.

Таблица. Критерии оценки уровня развития процессного управления

| № | Критерий | Левый край шкалы | Правый край шкалы |

| 1 | Бизнес-процесс, как объект управления | Сквозные процессы не определены. Руководители подразделений управляют своими локальными, функциональными процессами. | Определены ключевые сквозные процессы организации. Для каждого процесса назначен владелец процесса. Ответственность и полномочия владельца процесса четко определены. |

| 2 | Цели и показатели для управления бизнес-процессом | Показателей для процессов практически нет. Считаются только показатели структурных единиц (подразделения, сотрудники). | Полный набор показателей для комплексной оценки сквозных процессов. Ряд показателей используется в качестве KPI для стимулирования владельца процесса и участников процесса. |

| 3 | Технология выполнения бизнес-процесса | В основном, в головах участников. Частично – в регламентах (положениях, инструкциях). | Полностью актуальная информация о технологии в регламентах сквозных процессов (в т.ч. в гипертекстовом виде), многие требования «зашиты» в BPMS, СЭД |

| 4 | Внедрение изменений в бизнес-процессе | Не системно, время от времени | Системное, целенаправленное развитие на основе понимания жизненного цикла процесса |

| 5 | Вовлеченность руководителей в управление процессами | Практически отсутствует. | Руководители активно участвует в управлении и развитии сквозных процессов. |

| 6 | Процессная интеграция в компании | В разных частях системы управления практикуются различные походы к работе с процессами. Единой архитектуры процессов нет. | Есть архитектура бизнес-процессов компании. Все инициативы и проекты (в т.ч. автоматизация) синхронизируются на единой процессной платформе организации. |

| 7 | Цифровой образ бизнес-процесса | Отсутствует. | Ключевые сквозные процессы имеют цифровые образы в информационной системе. |

Заключение

Методы процессного управления можно применять в рамках функционального подразделения, но наибольший эффект можно получить при управлении сквозными бизнес-процессами.

Степень развития методов процессного управления может быть разной. Существует множество методик оценки. Можно быстро оценить степень развития процессного управления по семи критериям, предложенным в данной статье.

Вовлечение руководителей в практику работы с процессами является первым важным шагом на пути изменения системы управления компании с ориентацией ее на сквозные бизнес-процессы и клиентов.

Обучение руководителей путем проведения различного рода деловых игр, например, игры на определение границ и структуры сквозных бизнес-процессов компании «Процессный пазл», может стать хорошей отправной точкой для внедрения процессного управления в организации.

В.В. Репин,

к.т.н., доцент, консультант по управлению, тренер,

Генеральный директор ООО «Владимир Репин Менеджмент»

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Источник: repin.guru

14 В.В. Репин, в.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению

Рис. 1.2. Основные и вспомогательные процессы. На практике при анализе деятельности промышленного предприятия выделяют не более пяти-семи основных и четырех-шести вспомогательных бизнес-процессов. Следует отметить, что разделение процессов на основные и вспомогательные в определенной мере условно.

Например, процесс доставки товара в магазин и его предпродажной подготовки может рассматриваться организацией в качестве вспомогательного, но для клиента процесса он будет добавлять ценность. Критерием выделения вспомогательного процесса может являться использование результатов этого процесса многими функциональными подразделениями и процессами. Например, выходом процесса «Управление персоналом» являются квалифицированные кадры, соответствующие должностным инструкциям каждого отдельного подразделения. Хотя в разные подразделения требуются различные специалисты, процесс подбора и тестирования персонала является почти неизменным.

Рис. 1.3. Процессы верхнего уровня. Декомпозиция одной из функций на детальный процесс.

На рис. 1.3 представлена декомпозиция одной из функций процесса верхнего уровня на более детальный процесс. Если рассматривать деятельность организации в целом, то для ее описания используется представление процессов на верхнем уровне. Примером процесса верхнего уровня может быть процесс за-

Глава 1 Процессный подход к управлению 15

купок сырья и материалов для производства, который включает такие работы, как планирование закупок, заключение договоров, оформление заказов, получение ТМЦ (товарно-материальные ценности), оплата ТМЦ, отпуск ТМЦ в производство. Количество уровней декомпозиции процессов определяется задачами проекта и не должно быть слишком большим — не более трех-четырех уровней. При определении бизнес-процессов, существующих в организации, целесообразно начинать описание процессов с верхнего уровня. Одним из важнейших вопросов, возникающих при моделировании бизнес-процессов, является определение необходимой глубины описания. При проведении декомпозиции моделей количество объектов на диаграмме растет в геометрической прогрессии. Поэтому всегда очень важно изначально определить практическую целесообразную степень детальности описания, как показано на рис. 1.4.  Рис. 1.4. Степень детальности описания процесса. Верхний уровень описания бизнес-процессов соответствует процессам, управляемым заместителями генерального директора. Второй уровень процессов, как правило, рассматривается на уровне процессов крупных подразделений организации. Третий уровень — уровень процессов (функций) подразделений и отделов. Четвертый уровень — функции (операции), выполняемые на рабочих местах и т.д. Следует обратить внимание, что количество объектов модели при декомпозиции может стать очень большим. Подробно информация по моделированию бизнес-процессов приведена в главах 2 и 3. 16ВВ. Репин, В.Г. Елиферов.Процессный подход к управлению Подавляющее большинство организаций в современном мире устроено по функционально-иерархическому принципу, подразумевающему наличие нескольких уровней управления (3—12) — от генерального директора (президента) до рабочего. Звенья иерархической системы (подразделения организации) часто сгруппированы по функциональному признаку, т.е. по видам деятельности внутри организации, например: отдел сбыта, финансовый отдел, бухгалтерия и т.д. Внутри каждого такого звена существует функциональная иерархия от начальника верхнего уровня — к исполнителю. Очевидно, что внутри звеньев функциональной иерархии существуют потоки информации, направленные сверху вниз и снизу вверх. Примерами таких потоков могут служить:

Рис. 1.4. Степень детальности описания процесса. Верхний уровень описания бизнес-процессов соответствует процессам, управляемым заместителями генерального директора. Второй уровень процессов, как правило, рассматривается на уровне процессов крупных подразделений организации. Третий уровень — уровень процессов (функций) подразделений и отделов. Четвертый уровень — функции (операции), выполняемые на рабочих местах и т.д. Следует обратить внимание, что количество объектов модели при декомпозиции может стать очень большим. Подробно информация по моделированию бизнес-процессов приведена в главах 2 и 3. 16ВВ. Репин, В.Г. Елиферов.Процессный подход к управлению Подавляющее большинство организаций в современном мире устроено по функционально-иерархическому принципу, подразумевающему наличие нескольких уровней управления (3—12) — от генерального директора (президента) до рабочего. Звенья иерархической системы (подразделения организации) часто сгруппированы по функциональному признаку, т.е. по видам деятельности внутри организации, например: отдел сбыта, финансовый отдел, бухгалтерия и т.д. Внутри каждого такого звена существует функциональная иерархия от начальника верхнего уровня — к исполнителю. Очевидно, что внутри звеньев функциональной иерархии существуют потоки информации, направленные сверху вниз и снизу вверх. Примерами таких потоков могут служить:

- плановая информация о деятельности подразделения, доводимая началь ником подразделения до подчиненных;

- контроль (согласование, визирование) подготовленных на нижнем уровне документов последовательно по всем уровням иерархии в рам ках подразделения;

- передача оперативной и периодической отчетности по выполненной ра боте исполнителями снизу вверх, формирование сводных отчетов и пере дача руководителям в соответствии с функциональной иерархией.

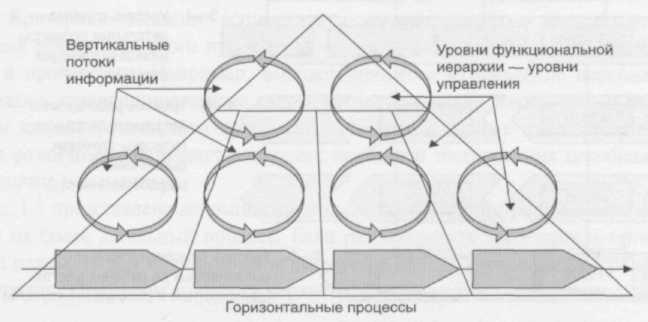

Рис. 1.5. Горизонтальные процессы и вертикальные потоки информации. На рис. 1.5 вертикальные потоки информации показаны в виде кольцевых стрелок, идущих от вершины пирамиды (символизирующей иерархию управления) к основанию и наоборот. Называть вертикальные потоки информации процессами было бы некорректно, так как эти потоки являются только частью деятельности, выполняемой в подразделениях. Мы не станем называть вертикальным процессом простую последовательность шагов по передаче документа

Рис. 1.5. Горизонтальные процессы и вертикальные потоки информации. На рис. 1.5 вертикальные потоки информации показаны в виде кольцевых стрелок, идущих от вершины пирамиды (символизирующей иерархию управления) к основанию и наоборот. Называть вертикальные потоки информации процессами было бы некорректно, так как эти потоки являются только частью деятельности, выполняемой в подразделениях. Мы не станем называть вертикальным процессом простую последовательность шагов по передаче документа

Источник: studfile.net

Владимир Репин — Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление

Читать книгу Владимир Репин — Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление, Жанр: Маркетинг, PR, реклама. Читайте книги онлайн, полностью, бесплатно, без регистрации на ТОП-сайте Vse-Knigi.com

Выставляйте рейтинг книги

Название: Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление

ISBN: 978-5-91657-521-7

Дата добавления: 9 декабрь 2018

Количество просмотров: 538

Читать книгу

Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление читать книгу онлайн

Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление — читать онлайн бесплатно , автор Владимир Репин

Деятельность любой эффективной компании строится на процессах. Как определить ключевые процессы, как согласовать их и добиться улучшений? Обо всем этом в новой книге ведущего эксперта по бизнес-процессам Владимира Репина.

У вас в руках – не легкое чтение, а книга, требующая проработки и осмысления. В ней десятки рисунков, таблиц, блок-схем и шаблонов документов, которых не найти в других открытых источниках.

Перейти на страницу:

Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление

Управление бизнес-процессами – важнейший элемент системы управления современной компании. Методики процессного управления активно развиваются. Появляются новые и совершенствуются существующие инструменты для описания и регламентации бизнес-процессов. Активно используются подходы и инструменты для управления процессами на основе показателей (метрик).

Но собственникам и руководителям компаний подчас не хватает системного понимания возможностей процессного подхода и методов его внедрения. Для совершенствования управления нужно системно представлять себе существующие возможности. Эта книга – о концепции внедрения и возможностях современных методик и инструментов. Моя цель – передать системную картину, необходимые методики и практический опыт внедрения. Надеюсь, что осмысление опыта десятков консалтинговых проектов, проведения обучения сотрудников компаний позволит это сделать.

Глава 1 посвящена общей концепции внедрения процессного подхода, разъяснению основных терминов и определений. В ней приводится обоснование эффективности внедрения процессного подхода, рассматриваются типовой план проекта внедрения и необходимые для этого методики и инструменты.

В главе 2 обсуждается один из важнейших методов – определение, анализ и реорганизация сквозных (межфункциональных) процессов. Рассматриваются подходы к организации управления сквозными процессами в масштабах компании.

Глава 3 раскрывает подход к построению системы бизнес-процессов. В ней читатель узна́ет о наиболее популярных методах, найдет практические рекомендации по построению системы процессов компании и примеры.

Глава 4 посвящена вопросам описания процессов на операционном уровне. Обсуждаются часто используемые методики моделирования, вопросы создания электронного репозитория[1] компании. Приводятся примеры схем бизнес-процессов в формате Work Flow.

В главе 5 подробно описаны построение в организации системы стандартизации бизнес-процессов, плюсы и минусы регламентации. Рассмотрены процедуры управления жизненным циклом нормативно-методических документов и автоматическая генерация регламентов при помощи современных систем бизнес-моделирования.

Глава 6 посвящена определению процессов управления и разработке показателей для управления процессами. Приводятся примеры показателей. Обсуждаются вопросы мониторинга процессов и выполнения корректирующих действий, совершенствования процессов на основе цикла PDCA.

Надеюсь, что книга принесет пользу как собственникам и руководителям компаний, так и специалистам подразделений организационного развития, бизнес-аналитикам, специалистам по менеджменту качества.

Процессный подход: концепция внедрения в организации

1.1. Зрелость компании в области процессного управления

Чтобы успешно внедрить процессный подход к управлению, руководители компании должны четко понимать, в чем заключается процессное управление, как будут выделяться и управляться процессы организации, почему такой подход эффективен. Концепция должна восприниматься не только интуитивно, но и формулироваться в конкретных терминах:

• автоматизация процесса и т. д.

Пример. Президент одной компании очень увлекался процессным управлением и гордился своими достижениями на этом фронте. Однажды к нему в офис пришел консультант по управлению. Президент рассказывал про свою «процессную работу» и отметил, что у него «каждый сотрудник знает, что такое процесс». Консультант предложил проверить.

Вместе с президентом они прошлись по офису и заглянули в одну из комнат. Президент спросил у сотрудника: «А скажи-ка нам, что такое процесс?» Тот подскочил и четко выпалил: «То, что имеет вход и выход!»

Еще пример. Сотрудники одной из компаний на вопрос, внедрен ли у них процессный подход, ответили: «Да, конечно. Еще три года назад мы описали процессы и распечатали регламенты. С тех пор они хранятся вон в том шкафу…»

Руководителю организации важно не только самому проникнуться идеей процессного управления, но и донести свою убежденность до сотрудников. Именно поэтому исключительно важны система терминов и концепция внедрения.

Опыт показывает, что успеха добивались те компании, руководители которых создали собственную логичную и понятную концепцию внедрения процессного подхода и, прикладывая в течение нескольких лет немалые усилия, сумели ее реализовать. Важно создать систему управления, неотъемлемой частью которой станет управление процессами. Такую систему невозможно внедрить в приказном порядке или купить (например, в виде какой-либо автоматизации). Вопрос, скорее, в создании определенной культуры работы с процессами на всех уровнях управления.

В главе 1 приводятся необходимые термины и определения, а затем обсуждается концепция внедрения процессного управления. Руководители организаций могут использовать материалы этой главы для уточнения собственного ви́дения целей и задач внедрения процессного подхода, концепции внедрения, для разработки основных методических документов в области процессного управления[2].

Глава написана для тех, кто готов положить в основу своей деятельности систему управления, основанную на процессном подходе.

Перед тем как приступить к освоению методов процессного управления, оцените уровень зрелости своей организации. Для этого есть несколько способов, и я приведу пример одной из возможных моделей[3]. Концепция уровней зрелости процесса (Process Maturity Levels) была создана в Институте программной инженерии (Software Engineering Institute, SEI) при Университете Карнеги – Меллона в 1990-е гг.

В ее основу положена работа Уотса Хамфри. Впервые разработанная для поддержки анализа зрелости процесса программирования (CMM), последняя версия, интегрированная модель технологической зрелости (Capability Maturity Model Integrated, CMMI), была обобщена для любого из широкого спектра процессов в различных организациях (рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1. Обзор основных уровней зрелости по модели СММI

Приведу краткое описание каждого из уровней, указанных на рис. 1.1.1.

Уровень 1. Процессы не определены

Источник: vse-knigi.com