Если в Google ввести запрос «комьюнити-менеджмент», то поисковая выборка запестрит ссылками на ресурсы, связанными с управлением бизнесом, маркетингом и продвижением в социальных сетях. Казалось бы, вещи почти не имеющие ничего общего с образовательной организацией. Однако, эту практику берут на вооружение многие прогрессивные школы, и уже есть программа, поддерживающая эти начинания. О том, что такое комьюнити-менеджмент, как его внедрять, и почему сообщество — это сила, рассказываем вместе с Алисой Соколовой, комьюнити-менеджером образовательного сообщества Рыбаков Фонда.

Что такое комьюнити-менеджмент

Community management дословно можно перевести как управление сообществом. И это будет самодостаточный синоним англоязычного термина, который, как и многие бизнес-тренды, пришел к нам с Запада и укоренился под своим оригинальным названием. Это комплекс действий для создания сообществ, управления ими и привлечения новых участников.

В бизнесе создание комьюнити вокруг бренда или товара позволяет больше зарабатывать и развивать продукты: привлекать инвестиции, получать обратную связь от клиентов, находить новые идеи и поддержку в трудные времена. Но что может дать сообщество школе, колледжу, детскому саду, задача которых — воспитывать и обучать?

Для чего создавать сообщества

Организация и управление сообществами — практика отнюдь не новая, она характерна не только для предпринимательства (просто сейчас это бизнес-тренд). Комьюнити, например, повсеместно организуются на основе общих интересов (болельщики футбольного клуба), общего место жительства (жители одного дома ) или общих целей (движение в поддержку чего-либо). Объединять людей могут и более абстрактные интересы: приверженность определенному образу жизни (вегетарианство) или философия.

Сообщество — это не просто тусовка людей со схожими интересами. У него всегда есть стремление совместными усилиями достичь какой-то результат, который будет важен для каждого участника.

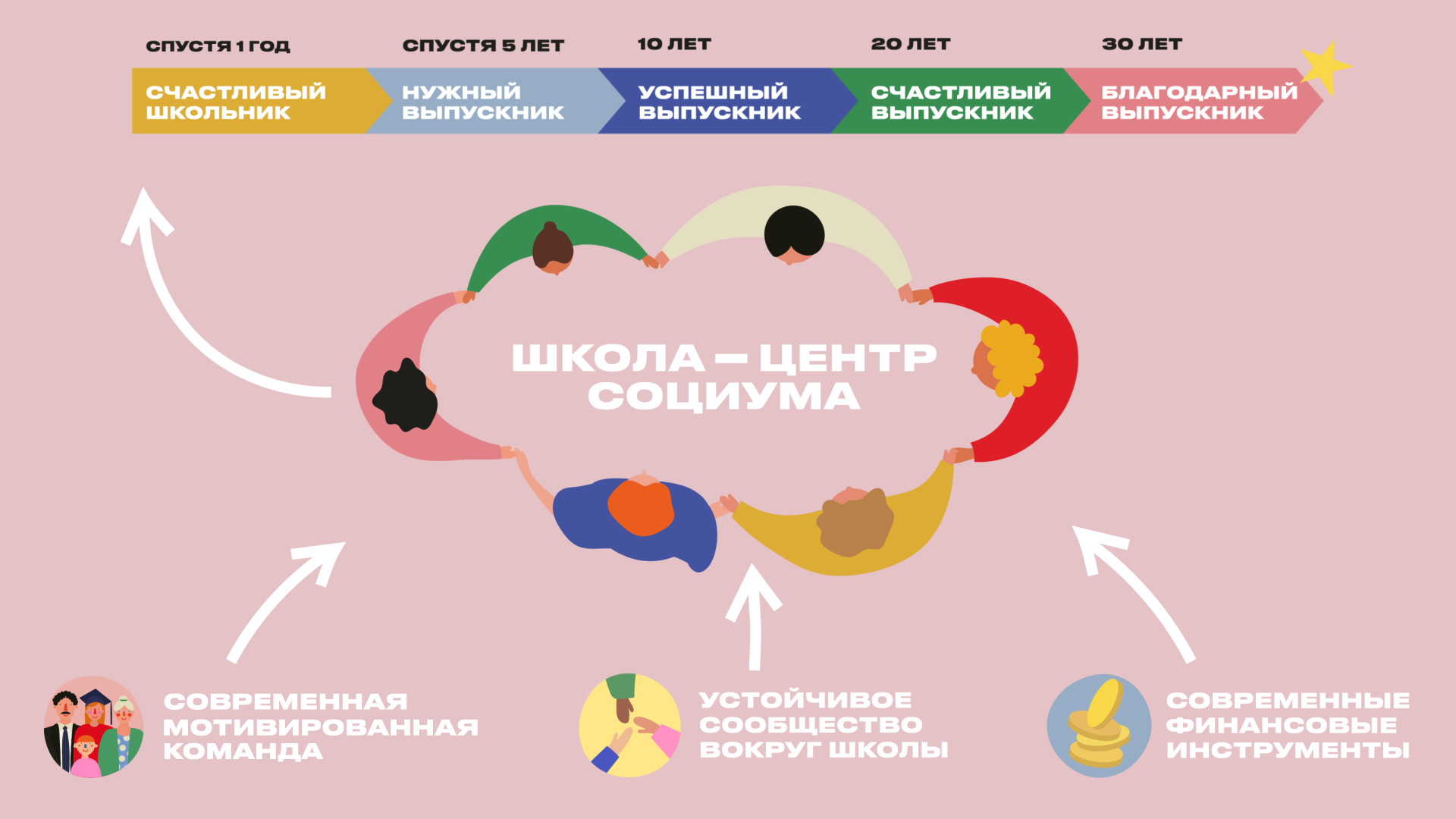

Если говорить о школе, то каждый класс уже можно смело назвать неформальным микро-сообществом с классным руководителем-менеджером. То же справедливо для микро-групп родителей, учителей и администрации. Но школьное сообщество в полном смысле слова — это объединение всех этих групп, которые будут представлять их интересы и делать школьную жизнь более удобной, прозрачной, комфортной, открытой для новых идей и предложений.

Зачем комьюнити в образовании

Спектр вопросов, которыми может заниматься сообщество в образовательной организации, велик. Это может быть формирование стратегии развития, организация мероприятий или дополнительного обучения, закупка нового оборудования, создание эндаумента, ремонт помещений. Яркий пример силы школьного комьюнити — успешная борьба за восстановление несправедливо уволенного директора школы № 28 города Владивостока. Благодаря сбору подписей, активной информационной поддержке, широкому освещению заслуг директора, школьное сообщество смогло «побороть» администрацию города и восстановить справедливость. Комьюнити действительно под силу многие вопросы, если его грамотно организовать.

Каким должно быть сообщество

Во-первых, состоять из представителей всех микро-групп. Если речь, например, идет о школе, то это ученики, семьи, учителя и администрация. А также представители внешнего мира: местные жители, партнеры, другие организации и т.д.

Во-вторых, у комьюнити нет единоличного лидера — все решения обсуждаются и принимаются сообща. Есть комьюнити-менеджер — человек, который всех организует, собирает обратную связь, держит руку на пульсе настроений и предотвращает конфликты. Но лидера, который бы единолично «продавливал» свои решения, быть не должно — все равны, независимо десятиклассник ты или завуч.

В-третьих, у сообщества есть общая цель, к которой вместе идут все участники. Например, создание более психологически безопасной среды, предотвращение насилия в образовательном учреждении. Цель может меняться в зависимости от контекста, новых нужд и предложений, но она всегда есть и каждый раз принимается всеми.

В-четвертых, у сообщества есть ценности и правила, которые разделяются всеми его участниками (в том числе и теми, чьи интересы они представляют). С ними должны быть солидарны все: от охранника до директора.

В-пятых, в сообществе царит доброжелательность и взаимопомощь. Каждый уверен, что его идеи услышат, ему помогут и поддержат.

Образовательное сообщество Рыбаков Фонда

Как развить сильное комьюнити

Развитием сообщества занимается комьюнити-менеджер. Это человек, который организует и поддерживает работу сообщества, способствует укреплению долгосрочных отношений вокруг единых ценностей и целей, создает условия для самоорганизации. Он вдохновляет людей, выстраивает коммуникацию между участниками, следит за настроениями и собирает обратную связь.

Один в поле не воин, поэтому на старте нужно сразу заручиться поддержкой инициативных и неравнодушных учителей, учеников и родителей — так называемых «чемпионов». Эти люди станут ядром сообщества, привлекут новых участников, будут воодушевлять их предлагать и обсуждать свои идеи. Проще говоря, вначале нужно найти людей с горящими глазами.

Очень важно получить и одобрение администрации, ведь в ее руках сосредоточена власть и финансовые ресурсы. Бывает так, что управленцы меняются, а сообщество не теряет силы и влияния. Но если вы только начали выстраивать комьюнити, поддержка администрации необходима.

В чем заключается работа комьюнити-менеджера, и какими качествами он должен обладать, чтобы стать сердцем сильного сообщества, читайте в материале по ссылке.

Партнерский материал

Источник: pedsovet.org

Бизнес сообщество как субъект образовательной политики

На основе анализа публикаций отечественных авторов по проблемам организации взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда можно выделить следующие основные направления деятельности :

- организация мониторинга и прогнозирования развития региональных рынков труда, определение потребности в кадрах, обоснование объемов и структуры их подготовки в соответствующих учебных заведениях;

- создание в регионах единой информационной базы о состоянии рынка труда, наиболее востребуемых и перспективных профессиях, возможностях получения профессионального образования и трудоустройства;

- налаживание партнерства между организациями, предприятиями и учебными заведениями по целевой подготовке и переподготовке кадров, а также развитие контрактной системы подготовки молодых специалистов;

- совместная деятельность служб занятости и органов образования по приведению структуры, объемов и профилей подготовки кадров в учебных заведениях в соответствии с потребностями экономики регионов;

- обеспечение высокого уровня подготовки и переподготовки кадров в учреждениях профессионального образования как важнейшего условия повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности рабочей силы на рынке труда.

Исследование развития системы профессионального образования позволило актуализировать ряд проблемы в контексте организации системы взаимодействия вузов и бизнес-сообщества. Но следует отметить, что ряд проблем существует у предприятий-работодателей, которые при всем желании осуществлять сотрудничество (согласно исследованиям более 70 % работодателей готовы сотрудничать с учреждениями профессионального образования ) не всегда способны реализовать свои намерения.

Основной проблемой является то, что многие работодатели не имеют детально проработанных планов и программ профессионально-квалификационного роста персонала, предпочитают принимать на работу готовые кадры, не вкладывая необходимые средства в развитие персонала. Это также подтверждается проведенными исследованиями – только 15 % предприятий готовы представить планы развития состава и структуры персонала в соответствии с развитием самого предприятия.

Можно говорить о том, что система профессионального образования не располагает информацией о том, как изменились требования работодателя к рабочей силе, каким должен быть необходимый уровень квалификации, знаний, умений, навыков специалиста с точки зрения работодателя, какие требования он предъявляет к выпускнику учебного заведения. Образовательная сфера ориентирована на потребности первой половины 90-х годов, и не учитывает современных потребностей предприятий. Но на самом деле достаточно сложно получить набор требования от предприятий-работодателей, что связано с ослаблением роли кадровых служб предприятия, отсутствием грамотных специалистов по управлению персоналом.

При этом нельзя забывать о том, что, согласно принципу ориентации на потребителя (ГОСТ Р ИСО 9000:2001), важным и необходимым элементом в управлении качеством образования являются требования всех заинтересованных сторон, в том числе работодателей, к уровню подготовки специалистов в вузе. Эти требования, прежде всего, представляют собой набор профессиональных характеристик, которыми должен обладать специалист в области своей профессиональной деятельности, чтобы наиболее точно соответствовать специальности и успешно выполнять профессиональные обязанности .

Еще одной проблемой является непонимание того, что успешно развиваться предприятие сможет только в том случае, когда человеческий капитал, которым оно располагает, будет соответствовать по своим характеристикам текущим и перспективным потребностям предприятия, определяющимся тенденциями развития соответствующей отрасли промышленности .

В своем анализе текущей экономической ситуации в Великобритании Майкл Портер утверждает, что улучшение деловой и национальной конкурентоспособности все в большей степени представляет собой процесс сотрудничества, в который вовлечены органы власти, компании, образовательные учреждения и структуры, или, по М. Портеру , институты сотрудничества. Конкурентоспособность региона (города, страны) формируется не только конкурентоспособностью отдельных предприятий, но и тем внешним контекстом, в котором работают компании и который представители региональной экономики могут изменять .

Под инфраструктурой сотрудничества понимаются «пути, по которым люди и организации могут прийти друг к другу для обмена идеями, решения проблем и создания партнерств», что подразумевает партнерство между государственным и частным сектором, идентификацию стратегии регионального развития и подходящий набор «институтов сотрудничества».

В условиях, когда университеты и другие образовательные учреждения все больше способствуют усилению национальной и региональной конкурентоспособности, а не просто играют традиционную роль базы подготовки специалистов, именно образовательные учреждения должны становиться все более значимыми в качестве ключевых участников региональной инфраструктуры в процессе сотрудничества.

Концепция действий на рынке труда в 2003-2005 гг. была направлена на решение проблем рынка труда в Российской Федерации как комплекс мер экономического, правового и административно-управленческого характера, направленный на повышение социально-экономической эффективности экономики, производительности труда и развитие продуктивной занятости населения.

В Концепции обосновывалось, что новые экономические условия требуют обновления нормативной базы, содействующей повышению качества рабочей силы в Российской Федерации и включающей следующие основополагающие элементы: новая классификация профессий (Общероссийский классификатор профессий), построенная в соответствии с требованиями рынка труда и с учетом международных требований; система профессиональных стандартов, основанная на требованиях новой классификации профессий и вводимая взамен действующих в настоящее время справочников и классификаторов (ЕТКС, КС, ОКПДТР, ОКЗ).

Разработка новых системных классификаторов не была реализована и ограничилась внесением изменений (2004 г.) в принятый в 1996 году Общероссийский классификатор профессий.

В контексте названных проблем возрастает важность «партнерских отношений» и создания сетей «сотрудничающих организаций», посредством которых учебные заведения и предприятия реального сектора экономики могут открыто сотрудничать для достижения взаимных целей. Чтобы эта деятельность была максимально успешной, необходимо понять, как построить так называемые «отношения, основанные на взаимном влиянии и обучении», где стороны не просто работают параллельно, а приспосабливаются к потребностям друг друга и учитывают опыт эффективной работы своих партнеров.

Однако было бы ошибкой концентрироваться только на улучшении «двусторонних отношений», не затрагивая возрастающую значимость сетей и многоорганизационного сотрудничества для развития основанной на знаниях экономики. Предприятия, университеты, финансово-кредитные учреждения, правительственные агентства должны участвовать в таком сотрудничестве для поддержки основанной на «сетевых» взаимоотношениях экономики.

Таким образом, для улучшения социального диалога и партнерства в этой сфере необходимо четкое видение соответствующих взаимоотношений между бизнес-сообществом и учебными заведениями .

В ходе реформы образования генерируется новый подход, когда квалификация выпускника определяется не как признание пройденного курса обучения, а как признание результата – полученной совокупности знаний и умений соответствовать стандартным квалификационным требованиям, предъявляемым к рабочему месту (деловая или профессиональная компетенция работника ).

Руководители предприятий реального сектора экономики понимают, что соотношение «цена/качество» сегментрирует образовательный рынок как по функциональным, отраслевым, так и институциональным, территориальным, социальным параметрам, поэтому на отдельные виды поставляемого «товара» спрос в одних сегментах будет, как и прежде, превышать предложение, в то время как в ряде других – наоборот. «Компетентностный подход» эту ситуацию не изменит в ближайшее время, хотя, возможно, посодействует в выравнивании некоторых явных диспропорций на перспективу.

Представители бизнес-сообщества понимают также, что с позиции общества в целом главной отличительной чертой «образовательного продукта» остается его цивилизационная функция (воспроизводство культуры, нравственности, научного и иного общественного прогресса), но как покупатель конкретного товара, работодатель вынужден смотреть более утилитарно – затраты на приобретение и эксплуатацию «товара» должны окупаться и приносить прибыль, содействуя развитию бизнеса одновременно по факторам труда и капитала.

Выделяя проблему стандартизации образования, бизнес-сообщество соотносит возможные затраты времени, усилий и средств с возможными выгодами от получения «образовательного продукта» с заранее заданными (стандартизованными) параметрами качества. Исходя из опыта реализации федерального закона «О техническом регулировании» (аналогии несомненны) руководители предприятий выражают некоторый скептицизм в достижении в ближайшее время успеха в реализации ГОС ВПО. Тем не менее, организованное бизнес-сообщество понимает (РСПП, ОПОРА, Деловая Россия, ТПП РФ и др.), что надо честно пройти свою часть «партнерского пути» и уже выступает инициатором решений ряда актуальных проблем на пути реализации «компетентностного подхода» .

Под «моделью взаимодействия рынка труда и системы профессионального образования » в данной работе будет пониматься сформированный механизм взаимодействия рынка труда и системы профессионального образования, включающий в себя:

- способы согласования спроса и предложения (вакансий) на специалистов того или иного уровня квалификации;

- способы согласования изменяющихся требований предприятий-работодателей к компетенциям специалистов того или иного уровня квалификации и образовательных траекторий подготовки в рамках системы асинхронного образования;

- формы участия предприятий-работодателей и сетевых общественных организаций в деятельности системы профессионального образования в целях достижения соответствия требований к квалификациям выпускаемых специалистов дисциплинам и уровням учебных планов;

- информационного и организационно-технологического инструментария, обеспечивающего функционирование механизма взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.

- система поддержки принятия управленческих решений по реализации механизма взаимодействия.

Для целей формулирования универсальной концепции взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда в данном исследовании использовались идеи интеграции и «треугольник» академика М.А.Лаврентьева.

В знаменитом «треугольнике» Лаврентьева: «наука – кадры –производство» составляющая «кадры» – это развитая уникальная система многоуровневого отбора, подготовки и воспроизводства кадров высшей квалификации для науки, высшей школы и экономики России на основе интеграции науки и образования, широкого использования в обучении кадрового потенциала и материальной базы академических институтов . «Треугольник» Лаврентьева фактически является успешным эталоном организации научно-исследовательских центров мирового уровня.

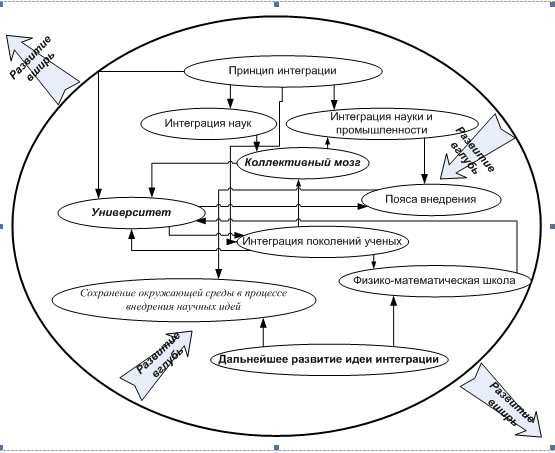

Идея академика М.А.Лаврентьева представляет собой модель научного мини-полюса, основанного на интеграции (рис. 2.1). Идея интеграции Лаврентьева перекликается с холономными концепциями, описывающими динамику окружающего мира.

Рис. 2.1. Модель научной интеграции М.А.Лаврентьева

Холономная концепция предложена Дэвидом Бомом и основывается на парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена , когда «сцепленные» (entangled) частицы ведут себя строго взаимосогласованно, так что изменение состояния одной приводит к мгновенной перемене в другой, сколь далеко бы она ни находилась от первой, что определяется тем, что их «разделенность» есть иллюзия. Иными словами, на каком-то более глубоком уровне реальности сцепленные частицы – это вовсе не отдельные объекты, а фактически продолжения чего-то более фундаментального и цельного. Это предположение было обосновано в физике, но вышло за границы «родной» науки и стало непосредственно холономной парадигмой – удобнейшим инструментом для связи друг с другом разнородных и не совсем ясных для понимания явлений.

Идея интеграции Лаврентьева построена как система сплетения творческих сил и перекликается с рядом принципов творчества, в частности, идеей вложенных информационно–смысловых структур и идеей их синтеза. Вся структура научного центра состоит из отдельных тесно связанных между собой структурных элементов (рис. 2.1).

М.А.Лаврентьев предложил следующие принципы, реализующие идею холономности:

Первый принцип – решение больших проблем современной науки. И именно потому, что наибольшее их число решается на стыках наук, в научном центре должны быть представлены крупными учеными все главные фундаментальные научные дисциплины: математика, физика, химия, биология, геология геофизика, экономика.

Второй принцип – тесная связь с народным хозяйством, ибо наука нужна всем отраслям, нужна промышленности так же, как большая многоотраслевая промышленность необходима для решения научных проблем. Принцип определяет возможность быстро связывать фундаментальные исследования с производством.

Третий принцип – правильное сочетание ученых старшего поколения и молодежи. Основную массу в научном центре должна составлять молодежь – студенты и аспиранты. Здесь должен быть университет, студенты которого слушали бы лекции ученых, делающих науку в академических институтах, и обучались бы на новейшем оборудовании этих институтов.

Говоря о системе взаимодействия рынков труда и образовательных услуг, можно утверждать, что это социально–экономическая система, обладающая характеристиками сложной динамической системы, такими как наличие множества элементов, наличие связей между ними, целостностью.

Достаточно важным для данного исследования будет также понятие связи и выделение различных видов взаимосвязей , которые будут использованы в модели. Для социально-экономических систем наибольшее значение имеют связи взаимодействия (координации), которые опосредуются целями, которые преследует каждая из сторон взаимодействия; связи функционирования, которые обеспечивают реальную жизнедеятельность объекта; связи развития, отличительной особенностью которых является необходимость в результате взаимодействия перехода на иной уровень функционирования; связи управления, являющиеся разновидностью связей функционирования или связей развития.

Таким образом, предлагаемая модель строится на основе принципов и «треугольника» Лаврентьева, основывается на принципах системного подхода, учитывает различные виды взаимосвязей, возникающих при формировании целостной социально-экономической системы взаимодействия профессионального образования и рынка труда.

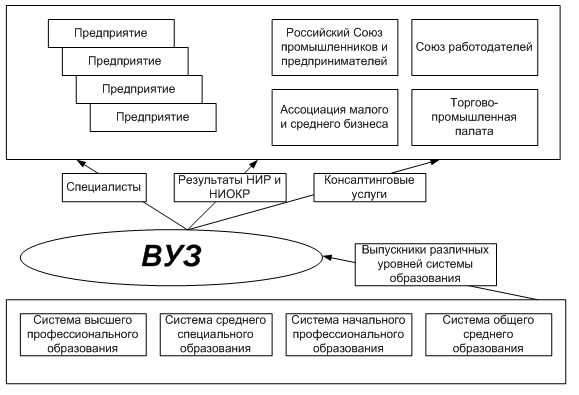

Система взаимодействия формируется на базе высшего учебного заведения, которое выступает ядром образовательного кластера на региональном уровне и представляет собой организационно-структурную модель внешнего стратегического партнерства вуза, бизнес-сообщества и других уровней образовательной системы, построенную на следующих принципах:

- добровольное партнерское сотрудничество субъектов – участников;

- ориентация на индивидуальные интересы субъектов – участников;

- возникновение синергетического эффекта в результате согласования интересов;

- влияние на социально-экономическое развитие предприятий-работодателей и экономики в целом;

- участие институциональных и сетевых структур.

Укрупненная модель образовательного кластера, построенная на основе системы интеграционного взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда, представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Модель образовательного кластера

Механизм взаимодействия может быть институализированным, предполагающим существование структур-посредников между рынками труда и профессионального образования, и неинституализированным, основывающимся на эпизодическом, неформальном взаимодействии субъектов рынков).

Реализация представленной модели осуществляется на основе ряда организационных механизмов, требующих основания отдельной структурной единицы в вузе – Центра стратегического партнерства, т. е. описанная модель является институциализированной. При этом следует отметить, что подобный механизм не является иерархически управляемым, основан на согласовании интересов всех сторон – участников процесса взаимодействия, и основан на добровольном стратегическом сотрудничестве.

Функции Центра стратегического партнерства направлены на реализации целей названных выше и позволяют решить существующие проблемы организации системы взаимодействия вуза и бизнес-сообщества. Основные функции Центра стратегического партнерства представлены в табл. 2.1.

Центр стратегического партнерства может быть организован как на базе высшего учебного заведения, так и на региональном уровне в качестве общественной организации. Вариант организации Центра стратегического партнерства выбирается в зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в регионе или муниципальном образовании. Если в регионе существует крупный университет или институт, являющийся системообразующим образовательным ядром, целесообразно сформировать центр стратегического партнерства на его базе, что позволить, оптимизировать координационные связи системы взаимодействия. Если же в регионе действуют несколько равнозначных по статусу и значению вузов, то более эффективной будет организация независимого Центра стратегического партнерства, позволяющего, кроме обозначенных выше целей и функций, осуществлять согласование интересов внутри системы профессионального образования одного уровня.

Таблица 2.1

Функции Центра стратегического партнерства вуза

Источник: www.aup.ru

Практические позиции взаимодействия образовательной организации и бизнес-сообщества в процессе профессиональной подготовки управленческих кадров

Кузнецова, Н. В. Практические позиции взаимодействия образовательной организации и бизнес-сообщества в процессе профессиональной подготовки управленческих кадров / Н. В. Кузнецова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 25 (129). — С. 311-314. — URL: https://moluch.ru/archive/129/35621/ (дата обращения: 22.05.2023).

Практические позиции взаимодействия образовательной организации ибизнес-сообщества впроцессе профессиональной подготовки управленческих кадров

Кузнецова Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова

В статье определены основные точки пересечения и предполагаемые результаты взаимодействия образовательной организации и бизнес-сообщества по вопросам организации процесса профессиональной подготовки управленческих кадров.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, управленческие кадры, образовательная организация, бизнес-сообщество, компетенции

Система высшего образования сегодня находится в постоянном развитии и изменении, что вызвано в первую очередь все возрастающими требованиями, предъявляемыми к ней со стороны всех участников образовательного процесса. Это и требования постоянного совершенствования процесса профессиональной подготовки и повышения качества его результатов, получение на выходе конкурентоспособных выпускников, свободно владеющих не только необходимым набором знаний, умений, навыков и компетенциями своей профессии и в смежных сферах деятельности, способных к восприятию новой информации. От выпускников вузов требуют новых профессиональных и личностных качеств, среди которых особо выделяется системность мышления, правовая, информационная культура, самостоятельность, инициативность, творческая активность, ответственность за выполненную работу, гибкость и мобильность. Что обусловлено переходом на двухуровневую модель образования и как констатация — все возрастающая необходимость в компетентных профессионалах, знающих специфику своего дела и способных к реализации «себя» в динамично изменяющихся условиях внешнего окружения [4; 5]. Бизнес-сообщество рассматривает выпускника как стратегический ресурс, способный достигать поставленных целевых установок.

При этом мы отмечаем, что стратегической основой развития образования становится целенаправленное формирование у обучающихся инновационного типа, навыков и компетенций подготовки, принятия и реализации разноплановых решений (как на стратегическом, так и оперативном уровне) с учетом специфики процесса профессиональной подготовки, профессиональной деятельности выпускника и требований бизнес-сообщества [3]. А процесс профессиональной подготовки управленческих кадров мы рассматриваем как процесс формирования у каждого обучающегося ценностных ориентаций, компетенций, собственных представлений и установок вытекающих из профессионального знания, заключающихся в усвоении общечеловеческих ценностей и традиционных ценностей россиян и достаточных для ориентации своего поведения и защиты своих интересов при соприкосновении с различными видами экономической деятельности и экономических институтов [1]. Профессиональная подготовка управленческих кадров — это нечто большее, чем просто передача новых знаний; это тренировка новых навыков и качеств, которые так необходимы для успешного ведения бизнеса в условиях конкурентной среды, объединение процесса передачи новых знаний с тренировкой управленческих навыков [2].

Что подразумевает тесное взаимодействие образовательной организации и бизнес-сообщества по вопросам организации процесса профессиональной подготовки? И образовательная организация и бизнес-сообщество сходятся в едином мнении, что система профессиональной подготовки должна быть выстроена с ориентацией на реалии и запросы окружающей среды с учетом востребованности выпускников рынком труда, бизнес-средой, государством. Это в конечном итоге будет выгодно всем заинтересованным участникам образовательного процесса — как в интересах общества в целом, так и в личностном плане — плане самореализации и самоактуализации выпускника и его сформированных компетенций.

В чем же на наш взгляд заключается практическое взаимодействие образовательной организации и бизнес-сообщества с позиции повышения качества профессиональной подготовки? Обозначим наши позиции.

Позиция первая. Формулировка (определение) требований к выпускникам высших учебных заведений, к качеству образовательных услуг. Эта позиция находит отражение в процессе профессиональной подготовки в учете требований к результатам образовательного процесса не только в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по направлениям подготовки, но и в профессиональных стандартах. К тому же внешняя среда требует перестройки процесса профессиональной подготовки на практико-ориентированное направление с учетом требований и положений компетентностного подхода и реализации концепции «обучение через всю жизнь» (что находит отражение в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по направлениям подготовки прикладного бакалавриата). До этого в п. 8.4 ФГОС ВПОпо направлению подготовки 080200 «Менеджмент» отмечалось «вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности — для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели» [7].

И образовательная организация, и представители бизнес-сообщества сходятся в единой точке зрения — «система профессиональной подготовки должна быть построена таким образом, чтобы ориентировалась на реалии и запросы рынка, чтобы вузы готовили тех кандидатов, которые будут востребованы рынком, бизнесом, государством.

На сегодняшний день согласование с работодателями содержания основных образовательных программ, перечня профессиональных и специальных компетенций обучающихся (особенно с уточнением их формулировки, содержания и механизма реализации) является необходимым условием для повышения качества и эффективности процесса профподготовки, и как следствие, для повышения уровня «конкурентоспособности» и «востребованности» выпускников в бизнес-среде.

В современных условиях экономического и социального развития общества система высшего профессионального образования призвана формировать у выпускников вузов целый ряд непрофессиональных компонентов знаниевого и процессуально- деятельностного характера, в том числе умения целостного восприятия окружающего мира и ощущения единства с ним, единства процесса и результата деятельности [6]. Мы полностью разделяем точку зрения О. С. Пономаревой, что исходя из интересов работодателя и динамично изменяющейся внешней среды высшая школа может сформировать ряд ключевых компетенций (в том числе и практико-ориентированного характера), и рассматривать их как ресурс, на который работодатель может рассчитывать в будущем [5]. Сегодня компетентным и соответственно конкурентоспособным, считается тот, кто свои знания и умения может применять в ситуациях нестандартных, неопределенных, где приходится действовать, гибко перестраивая привычные способы действий [3].

Данная позиция может найти продолжение не только в реализации концепции «Обучение через всю жизнь», но и в позиции «обучение через проектную и научно-исследовательскую деятельность».

Вторая позиция связана с неудовлетворенностью представителей бизнес-сообщества качеством профессиональной подготовки выпускников, несоответствием ее результатов запросам и потребностей рынка труда в условиях жесткой конкуренции. В ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» указывается, что «при разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда [8]».Это заставляет работодателей все активнее включаться в образовательный процесс в самых разнообразных формах:

− от чтения «единичных» лекций до реализации авторских курсов;

− от проведения «мастер-классов» до реализации конкретных предпринимательских проектов;

− от предоставления мест для прохождения практики обучающимся до создания базовых кафедр (в рамках образовательной организации) и осуществления целевой подготовки;

− от определения тем курсового и дипломного проектирования до консультирования (руководства) обучающихся по специфическим вопросам выпускной квалификационной работы;

− от реализации заявок на трудоустройство выпускников до предоставления сведений об адаптации выпускников в данной бизнес-среде.

Немаловажную роль во взаимодействии образовательной организации и работодателей в процессе профессиональной подготовки играет установление обратной связи с целью удовлетворения потребностей потребителей в высоком качестве подготовки выпускников вузов. Большая вовлеченность представителей бизнес-сообщества в процесс профессиональной подготовки позволит работодателям изнутри изучить специфику данного процесса, предлагая конструктивные варианты разрешения возникающих перед образовательной организацией проблем (в том числе и организацией практико-ориентированного обучения). Что позволит образовательной организации повысить качество профессиональной подготовки выпускников, а работодателям пересмотреть свою систему оценивая выпускников при приеме на работу и дальнейшую их адаптацию к трудовому (рабочему) процессу.

Позиция третья. Получение обучающимися рабочей профессии в рамках существующей основной образовательной программы по направлению подготовки, что во многом определяется уровнем развития экономики, высокой динамичностью рынка труда, все возрастающими запросами и требованиями со стороны работодателей.

Сегодня наблюдается довольно большой разрыв между требованиями работодателей и тем набором знаний, умений и навыков, которые получает выпускник в процессе профессиональной подготовки. Получение дополнительно рабочей профессии, на наш взгляд, не освобождает обучающегося от освоения основной образовательной программ по направлению подготовки бакалавриата, и не заменяет ее. Это освоение «нового дополнительного» образовательного пространства (в том числе и в смежном виде деятельности). Это позволит обучающимся в большей мере «приблизить» теоретические знания к практической деятельности, не снижая значимости фундаментальной теоретической подготовки, и усиливая качественную составляющую практической. Также это дает выпускникам на выходе необходимый практический опыт и компетенции, навыки работы в команде, коллективе.

В современных условиях работодателю помимо общих навыков и знака о высшем образовании необходимы определенные профессиональные (специальные, практико-ориентированные) компетенции, что определяет заказ на «новую» образовательную услугу — получение рабочей профессии. Для работодателей это, прежде всего, удовлетворение потребности в компетентных, конкурентоспособных, мобильных специалистах, способных адаптироваться в отношении постановки целей и задач в условиях изменяющегося внешнего окружения.

Исходя из этих ключевых позиций в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» выстраивается процесс профессиональной подготовки, и главный упор делается не только общетеоретические и методологические вопросы образовательного процесса, но и на психолого-коммуникационную и практическую составляющие профподготовки управленческих кадров с учетом требований бизнес-сообщества. Ориентация на новые образовательные цели — компетенции — требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса с учетом требований работодателей. Важным условием реализации аспектов взаимодействия образовательной организации и бизнес-сообщества является закрепление студентов на рабочих местах в организациях во время обучения в вузе. Предъявляя более высокие требования к качеству «человеческого (интеллектуального) капитала», работодатель рассматривает выпускника вуза как главный стратегический ресурс развития своей компании.

Подводя итоги, можно констатировать, что в процессе профессиональной подготовки управленческих кадров с учетом требований бизнес-сообщества: во первых — развивается способность самостоятельного осмысления ситуаций и прививается необходимость согласованных коммуникативных действий; во-вторых — закрепляется определенная система знаний и навыков, которые обеспечивают социализацию личности обучающегося, владение основами «ключевых» (управленческих, социальных и др.) компетентностей во внешней среде, способность к адаптации своего поведения к конкретным ситуациям и проблемам, к самостоятельной защите своих интересов и позволяет в образовательном процессе перейти от его ориентации на воспроизведение к применению и организации знания.

Основные термины (генерируются автоматически): профессиональная подготовка, образовательная организация, направление подготовки, образовательный процесс, высшее образование, компетенция, позиция, процесс, работодатель, рабочая профессия.

Источник: moluch.ru