В России всегда было нелегко вести бизнес, но истории успеха всё равно случались. Иногда бывшие крепостные превращались в магнатов, благодаря своему упорству и предпринимательской жилке. «Секрет» рассказывает о пяти предпринимателях времён Российской империи, которым удалось построить крупный бизнес.

В России всегда было нелегко вести бизнес, но истории успеха всё равно случались. Иногда бывшие крепостные превращались в магнатов благодаря своему упорству и предпринимательской жилке. «Секрет» рассказывает о пяти предпринимателях времён Российской империи, которым удалось построить крупный бизнес.

Александр Чичкин

Купец первой гильдии Александр Чичкин изменил молочный рынок своего времени. До того как он открыл магазин «Молоко» на Большой Дмитровке, продуктом торговали исключительно на улицах и рынках. За несколько лет ему удалось построить сеть. В 1914 году у него был 91 магазин, два молочных завода и творожно-сметанный филиал, 40 маслозаготовительных станций.

Комбинат перерабатывал в сутки 100–150 тонн молока. В фирме «А.В. Чичкин» работали 3000 человек.

С ЧЕГО НАЧИНАЛИ МИЛЛИАРДЕРЫ? Галицкий, Дуров, Абрамович и другие / КОНКУРС

Предприниматель уделял много внимания маркетингу: все магазины были облицованы белоснежным кафелем, приказчики одеты в белоснежную форму, в зале стояли невиданные прежде кассовые аппараты, которые гарантировали честное отношение к покупателям. Каждый вечер свежее молоко в бидонах торжественно вносили в магазины, а вчерашний продукт с утра публично выливали в канализацию на улице.

К 1917 году основной капитал предприятия составлял больше 10 млн рублей. После революции весь бизнес Чичикова был национализирован. Ему не удалось избежать ссылки: два года пришлось провести в Северном Казахстане, пока его не вызволили оттуда Молотов и Микоян. Потом Чичкин стал обычным советским пенсионером, но всё равно участвовал в разработке планов и проектов по развитию молочной отрасли в СССР.

Степан Абрикосов

Родоначальник фамилии Степан Абрикосов был крепостным, его семья поставляла сладости на барский стол — пастилу и варенье из абрикосов (отсюда и фамилия). В 1804 году 64-летний Степан получил вольную и вскоре открыл артельное семейное производство в Москве. Сладости здесь закупали на званые вечера и на свадьбы, вскоре им удалось открыть фруктово-кондитерскую лавку. Известность Абрикосовых росла.

В 1820-м, после смерти Степана, производство перешло его сыновьям Ивану и Василию. Но темпы, заданные отцом, им поддерживать не удалось. Через 20 лет они лишились производства из-за долгов. Казалось, что известный семейный бизнес перестал существовать, но к тому моменту подрос внук Степана — Алексей. Он был способным молодым человеком, особенный интерес у него вызывала бухгалтерия.

Он решил возродить семейный бизнес и организовал домашнее производство: Абрикосовы вновь варили варенье, делали конфеты и пекли пряники. Чтобы удешевить производство, он начал закупать фрукты в Крыму, а позже первым наладил круглогодичные поставки фруктов в Москву. Его цель была сделать производство по-настоящему масштабным. В итоге через 30 лет, к 1872 году? у Алексея было 40 кондитерских мастерских, на которых трудились 120 рабочих. Всего выпускалось 512 тонн сладостей в год.

10 подписчиков Трансформатора. Бизнес с нуля. Победы и падения

Сыновья Алексея продолжили дело. Они создали товарищество и построили завод. К началу XX века бизнес Абрикосовых стал одним из лидеров кондитерского рынка страны. Его годовой оборот составлял 2,5 млн рублей. После революции предприятия семьи национализировали.

В 1922 году фабрике присвоили имя большевика Петра Бабаева, однако ещё несколько лет имя Абрикосовых оставалось на этикетках для привлечения внимания. Некоторым членам семьи удалось бежать за границу, но другим избежать ареста не удалось.

Пётр Смирнов

Пётр Смирнов был родом из семьи крепостных, которая по праздникам варила и продавала вино. Получив вольную, отец и дядя Петра решили сделать винный бизнес своим основным делом. Пётр с детства работал в этой сфере: сначала стал приказчиком у отца, а затем основал маленький винный завод.

Дело Петра Смирнова развивалось быстро: увеличивалось число погребов, заводов, складов, магазинов, росла узнаваемость бренда. Секрет успеха заключался в безупречной репутации предпринимателя и его хороших связях в торговой сфере. Он работал с родственниками, которые не решались его подвести или обмануть, и использовал только высококачественное сырьё: ключевую воду, спирт из хлебных зёрен (а не из свёклы), хорошие фрукты и ягоды.

Последние Пётр разыскивал сам: ездил по областным хозяйствам, добывая неизвестные сорта. Фирма Смирнова выпускала вино, ликёры, настойки, водку и наливки — всего более 400 наименований. Техническое оснащение его заводов всё время обновлялось, предприятие быстро стало крупнейшим в мире и получило международное признание.

Смирнов стал поставщиком императорского двора и получил право размещать герб Российской империи на этикетках (теперь качество его продукции гарантировало государство). Также он поставлял спиртное ко двору короля Швеции, открыл филиалы в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

В конце XIX века доходы Смирнова резко упали: государство решило взять алкогольный рынок под контроль и ввело «винную монополию». Он по-прежнему был очень богатым человеком, состояние оценивалось почти 9 млн рублей, но трудности в бизнесе подкосили его здоровье, и в 1898 году он скончался. Сын Петра — Владимир после революции бежал из страны и создал бренд Smirnoff. В России бренд возродился лишь после распада СССР.

Источник: secretmag.ru

Менее 30 дней

Продлите подписку сейчас и не пропустите ни одной самой важной книги, способной изменить вас и ваш бизнес!

Получить в подарок обзор книги «Законы влияния» Сьюзан Вайншенк.

Получите бесплатно обзор этой книги на свой email прямо сейчас.

Оставьте свой email и вы сможете скачать «Алгоритм написания текстов»

Спасибо!

Бизнес в истории россии примеры

Незаметный юбилей – 30 лет назад, 24 декабря 1991 года, был принят закон «О собственности в РСФСР» за подписью тогдашнего Председателя Верховного совета Российской соцреспублики Бориса Ельцина. Тот документ официально снял табу, существовавшее в стране на протяжении десятков лет, – на владение частной собственностью. И хотя до сих пор, спустя целое поколение, доля госсектора в нашей экономике все еще остается неприлично высокой по меркам развитых стран (глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил ее в 46–48%, тогда как в западных странах – 20–30%), трудно переоценить переворот в общественном сознании, произошедший с возвращением на российскую арену класса собственников.

Кроме того, у нас есть и еще одна годовщина – 25 декабря 1991 года было официально образовано государство, получившее название Российская Федерация.

К этим двум памятным датам – в истории страны и бизнеса – «Комсомолка» решила вспомнить, как проходило становление капиталистического уклада три десятилетия назад, кто были пионеры этого движения и какой путь они прошли с тех пор.

НЕ ПО ПЛАНУ

За драматическими событиями 2020 года как-то незамеченным прошел юбилей многих российских компаний. Тех, кто не просто прошел через горнило 90-х, но и не менее успешно дошел до наших дней.

Сегодня мало кто помнит тот факт, что тогда, 30 лет назад, из всего вороха проблем, который получил советский народ в результате комбинации многолетнего застоя и стремительной перестройки, наверное, самой болезненной был продовольственный кризис. С конца 1989 года карточная система распределения основных продуктов питания становится повсеместной, а дефицит все разрастается. Осатаневшее от хлеба с маргарином и вечного филе минтая вместо колбасы население проклинает плановую систему снабжения и ставшую очевидной неспособность социалистического строя наладить выпуск товаров народного потребления нужного качества и ассортимента. Да и в Политбюро уже ясно понимают, что без мощного потока импортной техники, ширпотреба и еды страна просто не выживет.

В 1990- м году в Большом Кремлевском дворце открылся Первый съезд народных депутатов РСФСР

Январь 1990 года начинается с переговоров СССР и ФРГ о продовольственной помощи. В итоге западные немцы отправляют в стан «идеологического врага» тысячи тонн свинины, тушенки и сухого молока, Горбачев же в ответ обещает не препятствовать объединению двух Германий.

Еще одна проблема состоит в том, что долгие годы в Советском Союзе существовала государственная монополия на внешнюю торговлю. А тяжеловесная, неповоротливая госмашина, конечно, не могла удовлетворить разнообразные запросы ни у нас, ни «за бугром». Страна нуждалась не только в мясе и консервах, но и в компьютерах, бытовой химии, да тех же джинсах. В то же время советскую продукцию, востребованную в капиталистическом мире – например, удобрения, – нужно было еще продвигать, а для этого у партократов не хватало предпринимательской жилки.

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ

Сейчас историки точно знают, что решение о либерализации внешней торговли было принято советским руководством еще в сравнительно благополучном 1986 году. Но шли к этому поэтапно. Сперва разрешили торговать с иностранцами на уровне отдельных предприятий (которые, конечно, при этом оставались государственными), потом дали возможность создавать совместные предприятия с западными партнерами.

Но даже эти первые шаги по установлению цивилизованного экспорта-импорта натыкались на катастрофическую юридическую и деловую безграмотность советских руководителей заводов и фабрик. Даже необходимость составить контракт на поставку товаров вызывала оторопь, не говоря уж о такой «невидали», как страхование грузов.

В позднем СССР возник дефицит еще одного рода – нужно уже было работать по законам бизнеса, а людей, умеющих это делать, было очень мало. И каждый из них на вес золота.

На Пушкинской площади в Москве — первый советский «Макдоналдс»: ради заморских гамбургеров люди готовы были стоять часами.

ИЗ ПАРТОРГОВ

В АКУЛЫ БИЗНЕСА

Сегодня принято поругивать тех обладателей партбилетов, вчерашних комсомольцев, которые первыми бросились в капиталистические товарно-денежные отношения. Дескать, слишком уж быстро переприсягнули. Но без них, первопроходцев, государство как раз в тот момент существовать и не могло. Неудивительно, что в коммерческую сферу в первые месяцы девяностых годов ушли самые талантливые и образованные чиновники той поры.

И тогда это не воспринималось как предательство идеалов. Наоборот – интересный почин. Достаточно вспомнить одного из первых советских миллионеров Анатолия Писаренко, который со своей зарплаты в кооперативе «Техника» заплатил совершенно немыслимые по тем временам 90 тысяч рублей в качестве партийных взносов (средняя зарплата была 300 рублей). Сколько это вызвало шума в газетах!

Первый советский миллионер Артем Тарасов был звездой экранов и подающим надежды политиком. Но олигархом так и не стал.

Та «Техника» стала настоящей кузницей кадров для российского бизнеса. Фотографии председателя кооператива Артема Тарасова не сходили со страниц прессы, а сам он быстро ушел в политику, став в 1990 году народным депутатом РСФСР, а потом на него завели уголовное дело, и он эмигрировал в Лондон. В сотрудничестве с его кооперативом начинались карьеры будущего миллиардера Виктора Вексельберга и создателя первой товарной биржи в СССР «Алиса», а ныне крестьянина-эксцентрика Германа Стерлигова.

Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете, 1992 год. Сегодня у него успешный бизнес в сфере АПК.

Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой в 2015 году эмигрировал в США, попросив там политического убежища.

Хотя в целом переток из советской номенклатуры в бизнесмены был все же достаточно редким явлением (тут первенство надо отдать бесчисленным НИИ, откуда вышли Борис Березовский, еще один биржевик Константин Боровой, создатель Mail.ru Юрий Мильнер и многие другие). Своего рода «хет-трик» сделал Петр Авен, сперва перешедший из Института системных исследований Академии наук в правительство Гайдара (также известное как «правительство младших научных сотрудников»), а потом успешно телепортировавшийся в банковский бизнес.

РОЖДЕННЫЕ

В 1990-М

Если посмотреть на список других известных российских компаний, созданных в том рубежном 1990 году, можно увидеть, как их корпоративная история откликается на историю страны. Фармацевтический гигант «Протек», который в ноябре того года основали выпускники МФТИ Вадим Якунин и Григор Хачатуров, начинался с фирмы, которая ввозила в Россию зарубежные ЭВМ и программное обеспечение к ним. Параллельно молодые предприниматели подвизались с туристическим бизнесом – только что упавший железный занавес сулил большие перспективы в этой сфере. И лишь через пару лет бизнесмены открыли для себя новую нишу – импортные лекарства, которых в девяностых, как и много чего еще, в молодой российской демократии отчаянно не хватало.

Владимир Потанин (справа) стал показательным примером советского чиновника, организовавшего успешный бизнес. Его соратник по «Интерросу» Александр Хлопонин (слева), наоборот, из предпринимательства ушел во власть, успев поработать губернатором, полпредом 30 лет спустя и вице-премьером федерального правительства.

Показательным примером бывшего госслужащего, создавшего успешный бизнес, можно назвать Владимира Потанина. Ровно 30 лет назад, в 1990 году, он, выпускник МГИМО, имеющий за плечами большой опыт работы в сфере внешнеэкономических связей СССР, организовал консалтинговую фирму «Интеррос», которая занималась сопровождением импортных операций первых российских бизнесменов. Здесь Потанину пригодился полученный им на госслужбе опыт работы с западными партнерами – в то время мало кто из российских предпринимателей знал «механику» ведения внешнеторговых сделок. Позже компания Потанина приросла банком «Онэксим», первой в стране страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом. За 30 лет «Интеррос» создал с нуля множество банковских, промышленных и инфраструктурных проектов, превратил в «голубую фишку» планово-убыточный в советское время «Норильский никель» и вновь созданную компанию «Полюс-золото», построил горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, активно инвестирует в сферу высоких технологий.

С внешнеторговых операций начиналась и история «Реновы» как советско-американского предприятия, которое в 1990-м создали уже упомянутый Вексельберг (работавший до того завлабом конструкторского бюро) и его однокурсник, эмигрант Леонид Блаватник. Первый капитал приятели сколотили на том, что выгодно продавали за океан медную жилу из использованных силовых кабелей, но по-настоящему поднялись на поставках в Россию все той же оргтехники, которую даже не продавали («живая» наличность в достаточном количестве тогда мало у кого была), а обменивали на приватизационные ваучеры.

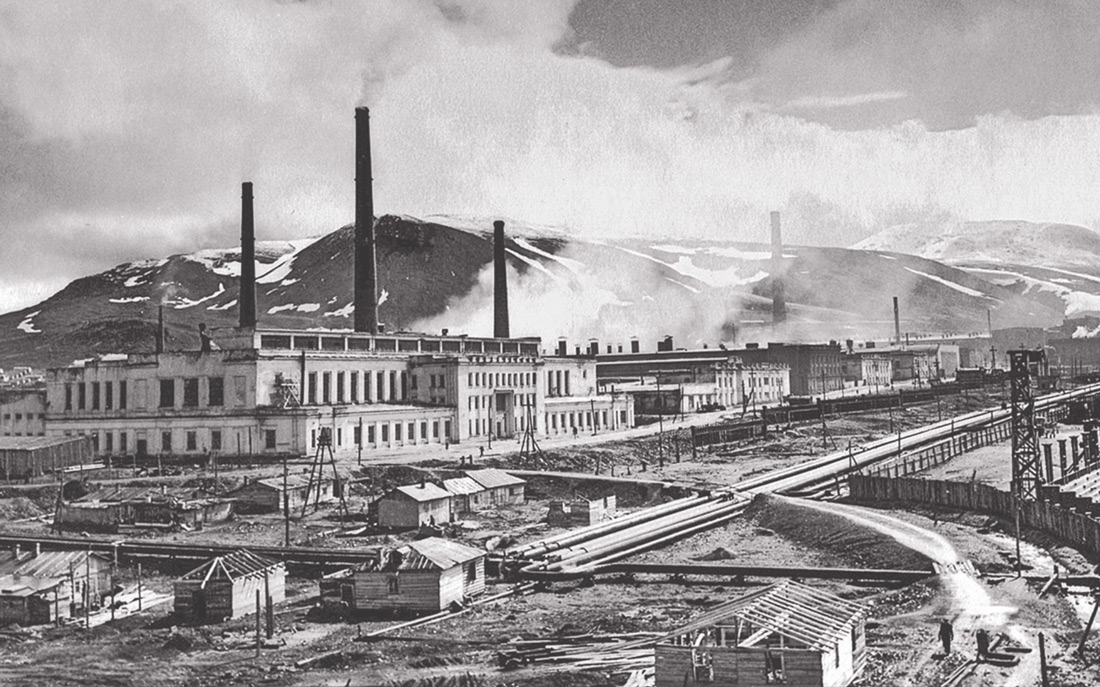

Переход к частным собственникам позволил превратить многие плановоубыточные советские предприятия в «голубые фишки» и лидеры мирового рынка. На снимке — Норильский комбинат времен СССР

Конечно, были примеры удачного вхождения в рынок предприятий, построенных на советском базисе. Так, например, в конце 1990 года первые партии пенного напитка отгрузил со своих линий пивоваренный завод «Балтика». Его неспешно строили 12 лет – по всем канонам плановой экономики. Зато очень быстро и успешно приватизировали, когда появилась такая возможность. В результате контрольный пакет оказался у скандинавского консорциума Baltic Beverages Holding (позднее вошел в состав Carlsberg Group) – один из немногих примеров действительно успешных иностранных инвестиций в российское производство.

Если смотреть ретроспективно на тридцатилетие крупного российского бизнеса и снять идеологические линзы, хорошо видно, что настоящий успех пришел к тем компаниям, в которых сочеталось государственное мышление и железная предпринимательская хватка. С высоты наших дней можно долго рассуждать, что могло пойти лучше или хуже, но факты остаются фактами.

Благодаря тем первопроходцам крупнейшие российские предприятия в сфере металлургии, нефте- и газопереработки стали важнейшим звеном глобальной производственной системы и, что важно, современными, социально ответственными предприятиями. В России появились «голубые фишки» – промышленные и финансовые компании, научные центры и курорты мирового уровня. Окреп современный технологичный банкинг. Вернулись и забытые после 1917 года традиции меценатства с благотворительными фондами, вкладывающими миллиарды рублей в поддержку талантов, сохранение национальной культуры и развитие социальной инфраструктуры. Не такой уж и маленький путь «всего-то» за 30 лет!

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Словарь российской экономики в 1990 году

Валютные аукционы

– первые робкие попытки установить рыночный курс доллара. Предприятия-экспортеры продавали часть своей валютной выручки другим предприятиям под строгим присмотром государства, но в формате свободных торгов. Объем операций был незначительным. Но важна была объективная оценка стоимости российской валюты.

Уже на первом аукционе за доллар в среднем давали 9 рублей, притом что официальный курс составлял тогда 60 копеек. 1 ноября 1990 года Горбачев официально ввел в стране коммерческий курс доллара, который первоначально был установлен на уровне 1 рубль 80 копеек.

«Ножки Буша»

– американские куриные окорочка и, шире, вообще дешевые и не всегда хорошего качества продукты из США, которые поставлялись в СССР, а позже в Россию в рамках торгового соглашения, подписанного в июне 1990 года. Пустующие прилавки создали взрывоопасную ситуацию в стране, а падение цен на нефть не давало возможности закупать продовольствие за границей в прежних объемах. На протяжении всего 1990 года Горбачев просил западные страны о предоставлении стране кредитов, в том числе в «натуральном виде», обещая в ответ идти на политические уступки: демократизацию общества, ослабление давления на прибалтийские республики, прекращение помощи Кубе и т. д.

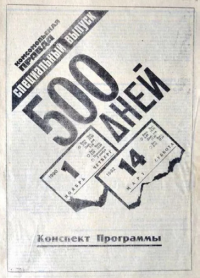

Программа

«500 дней»

– программа перехода от социализму к рынку, предложенная академиком Станиславом Шаталиным и экономистом Григорием Явлинским. Должна была действовать с конца 1990 года по середину 1992 года. Предусматривала масштабную приватизацию и либерализацию цен (именно в таком порядке, в отличие от реформ Гайдара). Принята так и не была в результате борьбы Горбачева и Ельцина за лидерство.

НАГЛЯДНО

Полезно знать

Спецпроекты

- Санатории России и Беларуси

- Что такое ЗОЖ на самом деле

- Гороскопы

- Календарь праздников

- Идеи подарков

- Поздравления

Источник: www.kp.ru