Должностных лиц планируется штрафовать на сумму до 50 000 руб., юридических лиц – до 100 000 руб., следует из правительственного законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении во вторник.

Предложенные кабмином поправки в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают ответственность за нарушение госкомпаниями срока оплаты по контрактам с субъектами малого и среднего предпринимательства. По действующему сейчас законодательству никаких санкций не предусмотрено.

10 июля, 12:16

16 июня, 14:31

«Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по договорам влечет негативные социально-экономические последствия. В частности, возникновение долгов по оплате труда и налоговым платежам, срыв обязательств перед контрагентами», – говорится в пояснительной записке.

Теперь же должностным лицам предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

Обязанность оплачивать поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, установлена в срок не более 15 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара, выполнении работы или оказании услуги.

Пандемия грозит банкротством малому бизнесу — французские эксперты

Отмечается, что предлагаемые поправки должны минимизировать риски поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по договору обязательств.

- Право.ru

Источник: pravo.ru

Что грозит малому бизнесу и его сотрудникам за фейковые сертификаты о вакцинации

Штраф в сумме до 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет может получить работодатель за приобретение для своих сотрудников поддельных сертификатов. В условиях пандемии коронавируса все работодатели, в соответствии с федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, должны проводить санитарно-профилактические мероприятия. Это касается, в том числе, и требования о необходимом количестве вакцинированных сотрудников. В Москве, например, должно быть привито не менее 80% персонала в компаниях из сферы обслуживания.

Если компании не передают отчеты о вакцинации, то для них предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей. Также возможна приостановка деятельности юрлиц на срок до 90 дней. Это санкции со стороны Роспотребнадзора.

При этом о предусмотренной законом ответственности знают не все представители малого и среднего бизнеса (МСБ) – таковы данные опроса, проведенного исследователями A2:Research в середине ноября. Почти 40% респондентов, которыми стали предприниматели МСБ, затруднились сказать, что грозит бизнесу в случае неисполнения требований об обязательной вакцинации сотрудников. Почти 23% опрошенных ошибочно ответили, что предусмотрена уголовная ответственность.

Комната ярости. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес разбор

Обман со стороны сотрудника

Даже если работодатель всячески поощряет вакцинацию среди сотрудников, не все могут ее пройти – по медицинским противопоказаниям. В таком случае они должны предоставить на работе справку от врача. Работодатель передает эти данные в Роспотребнадзор. Если сотрудник отказывается от прививки по собственным убеждениям, то работодатель на законных основаниях может отстранить его от работы. За это время «отказнику» не будет выплачиваться заработная плата.

Уволить сотрудника из-за отсутствия прививки работодатель не вправе. В ч. 1 ст 77 Трудового кодекса РФ перечислены основания для прекращения трудового договора. И среди них нет такого основания, как увольнение в связи с отказом от профилактических прививок.

Некоторые сотрудники, опасаясь временного отстранения от работы, предоставляют работодателям фейковые сертификаты и QR-коды. В России, по разным данным, около 500 тысяч человек получили поддельные документы о вакцинации. Большинство представителей МСБ, принявших участие в опросе A2:Research, считают, что ответственность за подлинность сертификатов сотрудников должен нести бизнес. Так ответили 39,4% респондентов. Но 28,2% опрошенных считают, что в этом вопросе контроль должно осуществлять государство.

- ограничение свободы до двух лет,

- принудительные работы на срок до двух лет,

- арест до шести месяцев,

- лишение свободы до двух лет.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом (до 80 тысяч рублей), обязательными работами (до 480 часов), исправительными работами на срок до двух лет или арестом – до шести месяцев.

Если человек купил поддельный сертификат о прививке, а затем заболел коронавирусом, нарушил санитарно-эпидемиологические правила (например, предъявил поддельный сертификат при посещении мест, где он требовался) и заразил массово других (или создал угрозу вспышки заболевания), он может отправиться в тюрьму на срок до двух лет или получить штраф от 500 до 700 тысяч рублей (согласно статье 236 УК РФ). А если обладатель фейкового сертификата заразил людей и они в результате умерли, ему грозит лишение свободы до семи лет.

Небольшая часть работодателей (9,8%) передали бы данные о фейковых сертификатах своих сотрудников контролирующим органам, если бы узнали об этом. Большинство – 38% опрошенных – предпочли бы отстранить такой персонал от работы до прохождения вакцинации. Другие бы прибегли к мерам материального воздействия: 5% респондентов лишили бы таких сотрудников премии, а 18,4% — уволили. Вместе с тем 28,8% человек, принявших участие в опросе A2:Research, считают, что покупка поддельных документов о вакцинации – личное дело сотрудников.

Санкции за фейк для работодателя

Иногда для выполнения требований Роспотребнадзора о доле вакцинированного персонала работодатели самостоятельно организуют получение поддельных документов для своих сотрудников. Если они договариваются об этом с медицинским учреждением, то к таким работодателям могут потенциально применяться сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ.

Статья 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу – в данном случае для получения поддельных документов) предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, лишение свободы до двух лет – с выплатой штрафа или без. За использование заведомо подложного документа – ч. 5 ст. 327 УК РФ – грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы длительностью до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до полугода. Приобретение заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, наказывается согласно ч. 3 ст. 327 УК следующим образом: ограничение свободы до одного года, принудительные работы до года или лишение свободы до одного года.

Но есть и еще один негативный аспект. «Покупатель» передает мошенникам, организующим выдачу поддельных справок, персональные данные своих работников. Так неосторожно предоставленная информация может привести к шантажу, оформлению кредитов и микрозаймов, электронных цифровых подписей, списанию средств со счетов и т.д.

- обязательная вакцинация

- штраф

Источник: www.klerk.ru

Чем грозит малому бизнесу использование гражданско-правовых договоров

Заключение с сотрудниками гражданско-правовых договоров вместо трудовых — довольно распространённая практика последних лет. Предприниматели в кризис стремятся сэкономить любыми способами – в том числе и не вполне безупречными с точки зрения законодательства. О том, чем грозит организациям подобное оформление сотрудников и какова судебная практика по этому поводу, рассказал эксперт по налогообложению Игорь Кармазин.

Из гражданско-правового — в трудовой

Не будем лукавить: трудоустройство постоянных сотрудников по гражданско-правовому договору – довольно заманчиво для работодателя. Такому работнику не нужно предоставлять трудовые и социальные гарантии (оплачивать отпуск, больничный), а зарплату можно платить не регулярно, а по завершению работы. И – вишенка на торте — на суммы вознаграждений, которые выплачиваются по договору подряда или договору возмездного оказания услуг, не начисляются взносы на социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством.

Естественно, при любой удобной возможности налоговики постараются переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой договор. Такая переквалификация может производиться самим работодателем по соглашению с исполнителем, а также судом по требованию исполнителя.

Переквалификация возможна также по решению суда на основании поступивших от уполномоченного органа документов. Ранее к таким органам относились Фонд социального страхования и Государственная инспекция труда, а с 2017 года добавится еще и Федеральная налоговая служба, которая сможет проверять отношения, возникшие после 2017 года.

Тем не менее, многие заявители, оспаривая переквалификацию договоров ФСС, указывают на то, что такими полномочиями фонд не обладает и не вправе вмешиваться с хозяйственную деятельность организаций.

Однако суды придерживаются иной точки зрения. Например, в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2016 года судьи поясняют, что ФСС наделён правом проверять документы по учёту и перечислению страховых взносов, а также документы, связанные с выплатой страхового обеспечения.

Соответственно, фонд правомочен осуществлять проверку гражданско-правовых договоров и давать им оценку. В том числе, и в части квалификации отношений.

Переквалификация гражданско-правовых соглашений в трудовые договоры – не такая редкость. Пострадать от этого могут как «уклонисты» от уплаты взносов, так и вполне добросовестные организации. Просто потому, что тексты составляемых ими соглашений не отличаются однозначностью и вызывают лишние сомнения со стороны ФСС

Причём оспорить решение о доначислении взносов на основании переквалификации иной раз не получается даже на уровне высших судебных инстанций. Дело в том, что все неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании трудовыми отношениями отношений, возникших на основании ГПД, толкуются в пользу наличия именно трудовых отношений.

Одно из последних подобных решений, вынесенных в пользу ФСС — определение Верховного суда РФ от 10 октября 2016 года: суд установил, что договоры, заключённые между компанией-заявителем и физическими лицами, оформлены на выполнение работы не разового характера, а постоянного. В них не только отсутствует конкретный объём работ на весь срок действия соглашений, но и между сторонами договора сложился непрерывный и длительный характер отношений, так как договоры заключались периодически с одними и теми же лицами в течение нескольких лет.

Также компания обеспечивала исполнителей соответствующим инвентарём и оборудованием. Выполняемые работы предполагали наличие конкретной должности или профессии. Оплата труда была гарантирована в определённой сумме, а работа оплачивалась ежемесячно.

Эти обстоятельства, по мнению судей, свидетельствовали о том, что выплаты по спорным договорам являлись скрытой формой оплаты труда. Учитывая изложенное, суд пришёл к выводу о том, что компания неправомерно занизила облагаемую базу при исчислении страховых взносов на суммы вознаграждения, выплаченного указанным лицам.

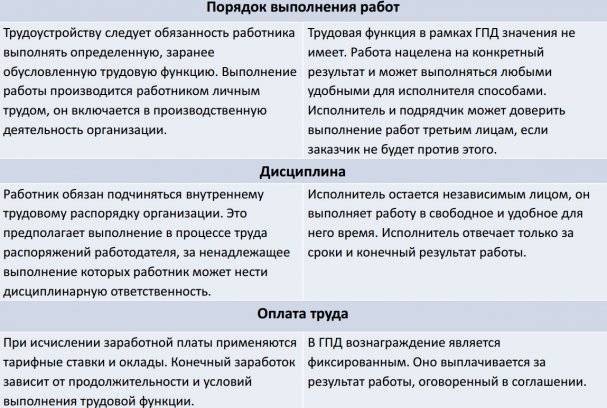

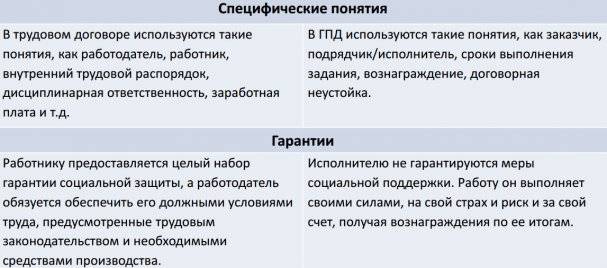

Чем отличается трудовой договор

от гражданско-правового

Вопрос о том, привлекут ли предприятие к ответственности, будет решаться по результатам анализа заключенного сторонами договора. Именно от правовой природы заключаемых между страхователем и физическим лицом соглашений зависят наступающие в связи с этим последствия. В частности, возникновение обязанности по уплате взносов.

При этом наименование договора само по себе не является основанием ни для констатации факта возникновения трудовых отношений, ни для освобождения от обязанности по уплате страховых взносов. Прежде всего, суд проверит гражданско-правовой договор на наличие в нём признаков трудового договора. При их установлении судьи примут решение в пользу ФСС.

Итак, чем отличается трудовой договор от гражданско-правового?

Трудовым договором является соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым первый обязуется предоставить второму работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда и в полном размере выплачивать заработную плату. При этом работник должен лично выполнять трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Под гражданско-правовым договором понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия такого договора определяются по усмотрению сторон. Отличительные особенности трудового договора регламентированы статьями 15, 16 и 56 Трудового кодекса РФ. Договоры подряда и возмездного оказания услуг регулируются статьями 702 и 779 Гражданского кодекса РФ.

Одной из важнейших черт трудовых отношений выступает заработная плата (а не вознаграждение, как по гражданско-правовому договору). Зарплата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Она выплачивается не за результат, а за определённый процесс труда, который распределяется во времени в соответствии с установленным в отношении работника режимом рабочего времени и времени отдыха. Выплаты в рамках трудовых отношений производятся не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.

При составлении гражданско-правового договора заказчику важно учесть вышеуказанные особенности договоров и не допустить включения в его текст условий, свойственных природе трудового контракта. Например, в договоре не должно содержаться условий о том, что исполнитель обязан соблюдать действующий на предприятии режим и нести дисциплинарную ответственность за его нарушение. Это, как мы указали выше, характерная черта трудового договора. Если подобное условие включается в гражданско-правовой договор, то соглашение приобретает черты трудового договора. А это чревато.

Cудебная практика

В судебной практике по вопросу переквалификации гражданско-трудовых договоров в трудовые наметилось несколько довольно устойчивых тенденций.

1. Единичные признаки трудовых договоров в гражданско-трудовых договорах сами по себе еще не свидетельствуют о возникновении между сторонами трудовых отношений. На данное обстоятельство обратил внимание Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 28.01.2015 № А40-50783/2014.

Начисляя предприятию страховые взносы, ФСС указывал на то, что между сторонами спорного договора сложились несвойственные для гражданско-трудовых договоров отношения. Так, спорный договор многократно перезаключался с одним и тем же исполнителем.

Суд признал, что решение о начислении взносов и привлечении предприятия к ответственности является необоснованным. Судьи указали, что систематическое заключение договора оказания услуг с одним и тем же лицом ещё не подтверждает факт трудовых отношений, так как в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора и определении его условий, в том числе, в части срока действия договора.

Кроме того, суд отметил, что в случаях, когда вознаграждение по договору выплачивается в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, оснований для признания спорных сделок трудовыми договорами вообще не имеется.

2. Установление в договоре места производства работ и обеспечение исполнителя условиями труда (необходимый инвентарь и средства) не позволяют признать договор трудовым только по данным основаниям. На это обратил внимание Арбитражный суд Новосибирской области в решении от 10.11.2016 № А45-19133/2016.

Речь в деле шла о клининговых услугах – исполнители осуществляли уборку помещений заказчика. Суд указал, что договорами было установлено место выполнения работ, как существенное условие, поскольку предмет договора предполагает уборку определённых помещений на территории заказчика. При этом рабочее место для исполнителя не определялось, так как в силу специфики гражданских правоотношений его наличие не предполагается.

Судьи посчитали, что предоставление исполнителю инвентаря и моющих средств не является признаком трудовых правоотношений, а обусловлено тем, что физические лица, выполняющие работы по договору, не осуществляют предпринимательскую деятельность по уборке помещений. В связи с этим у них отсутствует необходимость постоянно иметь в наличии необходимые моющие средства и инвентарь. Понимая это, заказчик и обеспечивает закупку средств, необходимых для исполнения договора.

В итоге суд пришел к выводу, что названные ФСС признаки не могут свидетельствовать о наличии трудовых правоотношений с физическими лицами, поскольку не поименованы как таковые в трудовом законодательстве (ст.15 и 56 ТК РФ), а показывают лишь специфику выполнения работ согласно заключенным гражданским договорам.

3. Длительность действия гражданско-трудовых договоров также не является основанием для переквалификации договора в трудовой и доначисления страховых взносов. К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 16.03.2015 № А66-6005/2014.

Суд установил, что оспариваемые договоры не содержали условий, обязывающих исполнителей соблюдать определённый режим работы и отдыха, подчиняться распоряжениям общества. По договорам выполнялась не какая-либо определённая трудовая функция, входящая в обязанности физического лица, а конкретная работа с указанием ее объёма и действий, которые исполнитель должен совершить по заданию ответчика.

Отсутствовали в договорах и положения о дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по ним. Из материалов дела не следовало, что лица, оказывающие обществу спорные услуги, были ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка и выполняли работу в соответствии с режимом работы, установленным обществом.

В связи с этим суд признал, что решение ФСС о привлечении общества к ответственности не соответствует закону. При этом суд подтвердил, что длительный характер спорных правоотношений не изменяет гражданско-правовую природу договоров, и не является бесспорным доказательством существования трудовых отношений.

4. Если в гражданско-трудовом договоре присутствует не одно и не два, а целая группа условий, характерных для трудового договора, он с большой степенью вероятности будет переквалифицирован. К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 29 мая 2015 года № А32-17466/2014.

Суд установил, что в рамках спорного договора осуществлялось выполнение работ определённого рода, носящих систематический характер, а не разовые задания. Договором предусматривалось выполнение работниками трудовой функции, связанной с регулярной производственной деятельностью компании (значение для сторон договора имел сам процесс труда, а не достигнутый результат).

Договоры были заключены на длительный срок или срок действия в договорах не определён, выполняемые работы носили продолжительный характер. Компания обеспечивала работникам надлежащие условия труда и осуществляла постоянный контроль. При этом договоры были заключены с лицами, являющимися штатными работниками и выполнявшими обязанности в соответствии со штатным расписанием, по определённой профессии и специальности.

Спорными договорами были предусмотрены расценки и премирование по результатам труда, определены ключевые показатели эффективности работы. Оплата по гражданско-трудовым договорам производилась в ближайший день выдачи заработной платы в компании, причём оплата производилась независимо от факта выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

В связи с этим судьи признали, что речь, по сути, идет не о гражданско-трудовых договорах, а именно о трудовых договорах. На основании совокупной оценки представленных доказательств суд пришел к выводу о законности решения ФСС о доначислении обществу страховых взносов.

Страшный сон работодателя

Итак, если в договоре между сотрудником и работодателем присутствуют не единичные признаки, а целая совокупность признаков трудового договора, суды могут признать сложившиеся в рамках гражданско-трудовых договоров отношения трудовыми.

Если ФСС в суде добьется признания гражданско-трудового договора трудовым договором, предприятие будет привлечено к ответственности за занижение облагаемой страховыми взносами базы. Ему будут доначислены как сами взносы, так и пени. Что характерно, взносы будут начислены за весь срок работы по гражданско-трудовому договору, а не с момента признания его трудовым договором.

Такой поворот событий может активизировать и самих работников. Они также через суд могут потребовать с работодателя компенсации за все неиспользованные отпуска, переработку, а также взыскать с него средства в счёт компенсации морального вреда, причинённого вследствие задержки выплаты этих сумм

Помимо всего прочего, работодатель может быть привлечён к административной ответственности за уклонение от заключения трудового договора и заключение гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. Напомним, такое нарушение грозит для руководства предприятия штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а для самих юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Чтобы избежать всех этих последствий, к составлению гражданско-трудовых договоров стоит отнестись как можно более серьёзно. В его тексте не должно содержаться условий, которые привлекут ненужное внимание проверяющих в лице ФСС. В целях подстраховки предприятиям не лишним будет также провести правовую экспертизу уже действующих гражданско-трудовых договоров на предмет наличия в них компрометирующих пунктов.

Источник: biz360.ru