выделяет одну из важнейших сфер общественной жизни – экономическую.

Подготовка специалиста-э кономиста, правоведа, да и любого профессионала в

каждой отрасли включает в себя не только способности к выполнению должностных

обязанностей, н о и навыки вз аимоотношений с вне шним окружени ем (к оллегами,

руководством, подчиненными, клиентами, партнерами и т.д.) в процессе реализации

зафиксированных для конкретной должности задач или функций.

Соблюдение этики делового общения является одним из основных критериев

оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом.

Выполнение норм и правил этики делового общения на фирме в современных условиях

становится её «визитной карточкой» и определяет как эффективность взаимоотношений,

так и производственный успех организации.

Курс «Этика бизнеса и делового общения» посвящен нравственным аспектам

бизнеса, проблемам деловой коммуникации, практическим аспектам поведения и общения

Что такое этика? | Утилитаризм и философия морали

в современной деловой среде с учетом специфики э кономическ их специальностей. Курс

включает 17 лекций (34 часа) , разделенных на 2 содержательных модуля согласно

Лекции по курсу «Этика бизнеса и делового общения» дают студентам

возможность получить наиболее глубокие практические знания по этике, адекватно

понять сущноть современных деловых отношений, а значит – сделать важный шаг в

сторону достижения успеха на профессиональном поприще.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов э кономическ их

специальностей дневной и заочной форм обучения, но оно может быть использовано как

справочный материал для студентов других специальностей.

Е.В. Андриенко

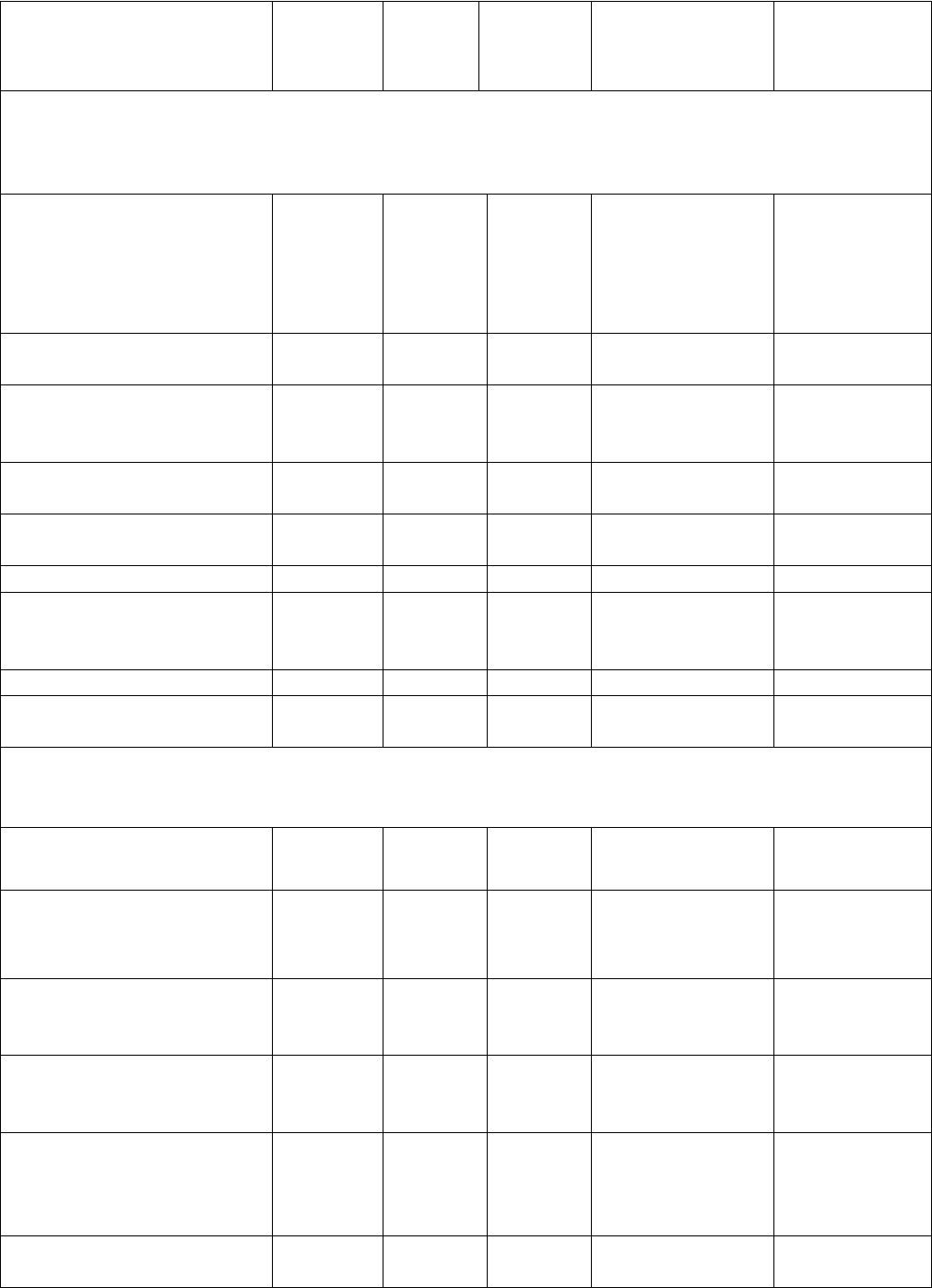

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Название тем курса Лекции

Модуль 1. Общая характеристика и основные проблемы этики бизнеса и делового

Тема 1. Этика бизнеса в

профессиональной этики:

понятие, категории,

Тема 2. Корпоративная

Тема 3. Этико-

психологические основы

делового общения

Тема 4. Этика

руководителей

Тема 5. Средства деловой

коммуникации и имидж

Тема 6. Деловая беседа 2

Тема 7. Собеседование

как частная форма

деловой беседы

Тема 8. Публичная речь 2

Тема 9. Совещание: в иды

и особенности проведения

Модуль 2. Этика конфликта. Деловое общение в национальном аспекте. Деловой этикет

Тема 10. Этика

конфликтных ситуаций

Тема 11. Общение с

конфликтной личностью

и девиантное поведение

Тема 12. Комплимент и

критика в деловом

Тема 13. Национальные

особенности деловой

этики стран Востока

Тема 14. Национальные

особенности

деловой этики

стран Запада

Тема 15. Виды

деловых приемов

Лекция 06. Деловая этика, этикет.

Документационное

обеспечение делового

Тема 17. Правила

делового этикета в сети

2 2,6 5,1 10

ВСЕГО: 74,2 34 5,6 9,1 19 5,1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ БИЗНЕСА И

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

ЭТИКА БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ: ПОНЯТИЕ,

КАТЕГОРИИ, НОРМЫ

1.1. Общие проблемы и категории профессиональной этики.

1.2. Виды и специфика профессиональной этики.

1.3. Нормы цивилизованных деловых отношений.

Ключевые слова : этика, мораль, профессиональный кодекс, деловые отношения.

1.1. Общие проблемы и категории профессиональной этики.

Общество может нормально ф ункциони ровать и развиваться только в результате

непрерывного процесса производства материальных и духовных ценностей и от того,

какими по своему нравственному содержанию являются отношения людей, в обеспечении

данного процесса, во многом зависит благополучие общества и отдельного субъекта

общественных отношений. Профессиональная этика регулирует нравственные отношения

людей в трудовой деятельности: производственной, экономической,

предпринимательской, управленческой, научной, художественной и др.

Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, определяющих

отношение человека к своему профессиональному долгу, а также к людям, с которыми он

связан в силу характера своей профессии и, в конечном счете, к обществу в целом.

Профессиональная этика изучает:

Отношение трудовых коллективов к обществу;

Отношение отдельного специалиста к обществу;

Нравственные кач ества специалиста, обеспечивающие наилучшее выполнение

профессионального долга;

Взаимоотношения специалистов и людей, являющихся обьектами их деятельности;

Особенности профессионального воспитания, его цели и методы.

Общество рассматривает нравственные качества работника как один из ведущих

элементов его професси ональной пригодности. Повышенные моральные требовани я

предъявляются к профессиям типа «человек – человек», т.е. связанным с

ответственностью за жизнь других людей, требующим высокой согласованности в

действиях (здравоохранение, образование, управление, транспорт, бытовые услуги).

Деятельность людей этого типа означает «вторжение» во внутренний мир человека, и

нравственная ответственность приобретает здесь решающее значение. К примеру, когда

Лекции по этике бизнеса

Конфликт как отсутствие согласия между двумя или более сторонами — лицами или группами. Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и т. д. Конфликт происходит только тогда, когда существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей. Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений и развитию взаимоотношений, то их называют функциональными (конструктивными). Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию решений, называют дисфункциональными (деструктивными).

Работа содержит 1 файл

Конфликт как отсутствие согласия между двумя или более сторонами — лицами или группами. Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и т. д. Конфликт происходит только тогда, когда существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей.

Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений и развитию взаимоотношений, то их называют функциональными (конструктивными). Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию решений, называют дисфункциональными (деструктивными).

Существуют пять основных типов конфликта: внутриличностный; межличностный; между личностью и группой; межгрупповой; социальный. Внутриличностный конфликт.

Здесь участниками конфликта являются не люди, а различные психологические факторы внутреннего мира личности, часто кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, мотивы, ценности, чувства и т. п. Внутриличностные конфликты, связанные с работой в организации, могут принимать различные формы. Одна из наиболее распространенных форм — это ролевой конфликт, когда различные роли человека предъявляют к немупротиворечивые требования.

Межличностный конфликт. Это самый распространенный тип конфликта. В организациях он проявляется по-разному. В основе таких конфликтов, как правило, лежат объективные причины. Чаще всего — это борьба за ограниченные ресурсы: материальные средства, производственные площади, время использования оборудования, рабочую силу и т. д. Конфликт между личностью и группой.

Неформальные группы устанавливают свои нормы поведения, общения. Каждый член такой группы должен их соблюдать. Отступление от принятых норм группа рассматривает как негативное явление, возникает конфликт между личностью и группой. Другой распространенный конфликт этого типа — конфликт между группой и руководителем. Межгрупповой конфликт.

Организация состоит из множества формальных и неформальных групп, между которыми могут возникать конфликты. Например, между руководством и исполнителями, между работниками различных подразделений, между неформальными группами внутри подразделений, между администрацией и профсоюзом.

Примером межгруппового конфликта служат разногласия между высшим и более низким уровнями управления. Межгрупповые конфликты обусловлены несовместимостью целей в борьбе за ограниченные ресурсы (власть, богатство, территория, материальные ресурсы и т. п.), т. е. наличием реальной конкуренции, а также возникновением социальной конкуренции.Социальный конфликт — это «ситуация, когда стороны (субъекты) взаимодействия преследуют какие-то свои цели, которые противоречат или взаимно исключают друг друга». Во-первых, то, что это предельный случай обострения социальных противоречий, явное или скрытое состояние противоборства, а также ситуация взаимодействия; во-вторых, социальный конфликт выражается в столкновении различных социальных общностей — классов, наций, государств, социальных институтов, социальных субъектов; в-третьих, это то, что противодействующие стороны преследуют свои различные, противоположные цели, интересы и тенденции развития, которые, как правило, противоречат или взаимоисключают друг другаПространственные границы конфликта определяются местоположением его участников. Временные параметры конфликта связаны с его продолжительностью, включая начало и конец. Начало конфликта связано, по меньшей мере, с тремя условиями: 1) первый его участник сознательно и активно действует в ущерб другому участнику; 2) второй участник сознает, что эти действия направлены против него; 3) второй участник в ответ предпринимает активные действия против инициатора конфликта; с этого момента можно считать, что он начался.Перечень элементов конфликта: 1) два участника или две стороны конфликта; 2) взаимная несовмес

Перечень элементов конфликта: 1) два участника или две стороны конфликта; 2) взаимная несовместимость ценностей и интересов сторон; 3) поведение, направленное на уничтожение планов, интересов противоположной стороны; 4) применение силы для влияния на другую сторону; 5) противопоставленность действий, поведения сторон; 6) стратегии и тактики конфликтного взаимодействия; 7) личностные особенности участников: агрессивность, авторитетность и пр.; 8) характер внешней среды, присутствует ли третье лицо и т. д. Динамика развития конфликта: — возникновение конфликтной ситуации, — осознание конфликтной ситуации, — собственно конфликтное поведение — развертывание конфликта или его разрешение зависит от участников, их личностных особенностей, интеллектуальных, материальных возможностей, которые есть у сторон, от сути и масштабов самой проблемы, от позиций окружающих лиц, от представления участников о последствиях конфликта, от стратегии и тактики взаимодействия.Конфликт представляет собой предельно обостренную форму противоречия, но он также еще и служит способом выявления и разрешения противоречий. Предшествует ему объективная жизненная ситуация, в которой находятся противоборствующие стороны.

Посягательство одной стороны на какую-либо из таких потребностей другой стороны создает основу конфликта. Это конфликтная ситуация.

Предмет конфликта — это то основное противоречие, из-за которого и ради разрешения которого стороны вступают в борьбу.Поскольку конфликты неизбежны во взаимодействии людей, то они могут выполнять позитивную конструктивную функцию: — конфликт способствует определенному движению вперед, предотвращает застой; — в процессе конфликта происходит объективация источника разногласия и возможно его разрешение, «снятие», находятся средства предотвращения будущих конфликтов; — конфликт — это определенное отрицание старых, «отживших» отношений, что приводит к формированию новых отношений, коррекции взаимодействия; — в конфликте «изживается» внутренняя напряженность, «выплескиваются» агрессивные чувства, «разряжаются» фрустрации, неврозы;- конфликт — необходимая форма поведения для поддержания статуса в группе; — внутригрупповой конфликт создает необходимый уровень напряженности, нужный для творческой активности; — межгрупповые конфликты могут способствовать групповой интеграции, росту сплоченности, солидарности группы; — необходимость решения конфликта приводит к кооперации, к концентрации усилий участников на решение конфликтной ситуации, к вовлечению членов группы в общую жизнь группы. Признаки деструктивного конфликта: 1) расширение конфликта; 2) эскалация конфликта (т.е. конфликт становится независимым от исходных причин продолжается); 3) увеличение затрат, потерь, которые несут участники конфликта; 4) рост ситуативных высказываний, агрессивных действий участников.

Кодекс поведения в конфликте. Пятнадцать правил: 1. Дайте партнеру «выпустить пар». Если он раздражен и агрессивен, то нужно помочь ему снизить внутреннее напряжение. Пока это не случится, договориться с ним трудно или невозможно. Во время его «взрыва» следует вести себя спокойно, уверенно, но не высокомерно. 2. Потребуйте от него спокойно обосновать претензии.

3. Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например, попросите доверительно у конфликтующего партнера совета. 4. Не давайте ему отрицательных оценок, а говорите о своих чувствах. 5. Попросите сформулировать желаемый конечный результат и проблему как цепь препятствий. Проблема — это то, что надо решать.

6. Предложите клиенту высказать свои соображения по разрешению возникшей проблемы и свои варианты решения. Не ищите виновных и не объясняйте создавшееся положение, ищите выход из него. Не останавливайтесь на первом приемлемом варианте, а создавайте спектр вариантов. Потом из него выберите лучший. 7. В любом случае дайте партнеру «сохранить свое лицо».

Давайте оценку только его действиям и поступкам. Можно сказать:

Можно сказать: «Вы уже дважды не выполнили свое обещание», но нельзя говорить: «Вы — необязательный человек». 8. Отражайте как эхо смысл его высказываний и претензий. 9. Держитесь твердо в позиции спокойной уверенности. 10. Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину. 11. Ничего не надо доказывать. 12.

Замолчите первым.13. Не характеризуйте состояние оппонента. 14. Ссору можно прекратить, если спокойно и без всяких слов выйти из комнаты. 15.

Говори, когда партнер остыл.

Понятие этики. Нормативная и теоретическая этика

Понятия добра и зла, морали и нравственности, этики являются одними из самых распространённых в языке, и в то же время одними из самых многозначных и неопределённых. Нравственные проблемы при этом предстают одними из самых важных для человека.

Итак, что такое мораль, нравственность, этика? Проще всего дать определение этики. Этика есть учение о морали. Мораль предстаёт предметом этики. Этика возникает в лоне философии и существует по настоящее время как философское учение и философская учебная дисциплина. Основателем этики признаётся великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.).

Крупнейшими этиками в истории человечества были Платон (428-328 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.), Марк Аврелий (121 – 180), Августин Блаженный (354 – 430), Б. Спиноза (1632 – 1677), И. Кант (1724 – 1804), А. Шопенгауэр (1788 – 1860), Ф. Ницше (1844 – 1900), А. Швейцер (1875 – 1965).

Этикой занимались все крупные русские мыслители. Наиболее значительные работы по этике оставили св. Тихон Задонский (1724 – 1783), св. Феофан Затворник (1815 – 1894), Вл.С. Соловьёв (1853 – 1900), Н.А. Бердяев (1874 – 1948), Н.О. Лосский (1870 – 1965). Мировое значение приобрели нравственные идеи Ф.М.

Достоевского и Л.Н. Толстого.

Существует, однако, и попытка сделать этику « научной», оторвав её от такой мировоззренческой, «ненаучной» формы как философия. Подобная тенденция наблюдается в позитивизме, который пытается сделать из этики строго верифицируемую научную дисциплину. Но в результате из их этики уходит мораль и остаётся «этика без морали».

Считается, что термин «этика» ввёл Аристотель для обозначения особых добродетелей характера в отличие от добродетелей разума. Он же создаёт и теорию об этических добродетелях – этику. И здесь содержится важная мысль, которая окажет влияние на дальнейшее развитие этики и психологии, а именно: человеческий интеллект состоит из двух важнейших частей – разума и нрава. Разум включает в себя мышление, память; нрав – чувства, волю.

В отличие от во многом стихийно формирующейся нравственности, этика представляет собой сознательную духовно-теоретическую деятельность. Но теоретически она решает и многие из практических вопросов, которые возникают перед человеком в жизни и которые связаны с проблемами долга, добра, зла, смысла жизни и т.п.

Этика рационально осмысливает, развивает и формализует некоторые интуитивно очевидные для нас истины о нравственных ценностях, придавая тем самым подобным интуитивным предположениям статус научно обоснованных положений. И это очень важная, нужная и сложная работа. Так, например, крупнейший американский этик XX века Дж. Ролз свою довольно-таки сложную концепцию «справедливости как честности» строит на двух, интуитивно принимаемых как справедливые, принципах – принципе «равенства исходных позиций» и принципе «компенсирующего преимущества» для менее преуспевающих членов общества. Поэтому традиционно этику ещё называют «практической философией».

Этика, возникнув в философии, тем не менее не выделилась в особую науку типа социологии, психологии, потому, что проблемы добра и зла, долга, счастья, смысла жизни связаны с мировоззрением человека, со сферой свободы его воли, они не определены жёстко природой внешней или внутренней.

В этике как теоретической дисциплине постепенно стали выделяться два рода проблем. Один род проблем связан с нормами, принципами, ценностями, т.е. с их определением, анализом, с проблемами их формирования, воспитания и т.д. Этими вопросами занимается нормативная этика. Именно нормативная этика даёт нам специфическое моральное знание, для восприятия которого важны как деятельность ума, так и чувств. Нравственное знание, таким образом, передаётся в разной форме, а не только в сугубо понятийной, нау

14 окт 2011 в 19:48|Это спам|Ответить

Online Таня Павловская

Нравственное знание, таким образом, передаётся в разной форме, а не только в сугубо понятийной, научной. Оно может передаваться в притчах, нормах, пословицах, сказках, былинах, мифах и т.п.

Второй род проблем в этике – это собственно теоретические вопросы о сущности морали, о её происхождении, законах развития и т.д. Данными вопросами занимается теоретическая, или дескриптивная, этика. Данная этика в наибольшей степени наукообразна, её язык более наукообразен, формализован, чем в нормативной этике. Несомненно, что эти две разновидности этики диалектически взаимосвязаны.

Понятие научной, религиозной, профессиональной этики

Существует ряд понятий, связанных с понятием «этика», более частного рода, как то: «научная этика», «религиозная этика», «профессиональная этика». Понятие «научная этика» многозначно. Под данным понятием обычно понимается стремление человека опираться в своей нравственной деятельности на более глубокое, научное знание действительности. И с таким значением понятия «научная этика» можно и нужно согласиться. «Научность» в этике не принимает строго формализованной, дедуктивной или математической формы, не является и строго обоснованной через опыт; индуктивный метод здесь также имеет свои границы.

Понятие «научной этики» часто связывают с какой-то особой, опирающейся на конкретную науку концепцией морали. Такая этика, как считается, основывается на научно-проверенных фактах и использует научную методологию. Примером подобной «научной этики» может быть «натуралистическая этика», «строящаяся» на природных фактах, как-то: инстинкты человека, его естественное стремление к удовольствию, его иррациональная воля к жизни, к власти.

Этические учения, отстаивающие тезис о дескриптивности ценностных суждений, т.е. о том, что они описывают нечто объективное в морали, предстают более правдоподобными. Они объясняют большее количество моральных явлений, и им следует отдать предпочтение.

Эмотивизм ведёт к релятивизму и нигилизму как этическим учениям, утверждающим, что в сфере морали всё относительно, и что нет абсолютных, общечеловеческих ценностей добра. Итак, понятие «научной этики» не является бессодержательным или бессмысленным. Этика может и должна включать в себя научные факты, методы, теории, хотя их возможности здесь ограничены. В этике велика роль чувств, прескриптивных суждений, самооценок.

Религиозная этика – это этика, которая основывается как на естественных, социальных фактах морали, так и на откровении Богом человеку нравственных истин. Утверждается, что умопостигаемые людьми нравственные истины дополнены в откровении теми, которые нельзя «открыть» умом, как, например, заповедь любви к врагам своим или истина об освящающей душу Божией благодати и т.п.

В целом отношения религии и морали непростые. Всякая религия, как

связь человека с Богом, включает в себя и определённую мораль, определяющую принципы данной связи с позиций добра. В свою очередь, окончательное своё основание добро получает в Боге.

Источник: www.stud24.ru

Этика: конспект лекций

Предпринимательская (деловая) этика – специфическая подсистема прикладной этики, связанная с хозяйственной деятельностью в условиях рыночной экономики. Ее также на–зывают этикой бизнеса. Предпринимательством принято по–лагать такой тип хозяйствования, который опирается на:

1) экономическую свободу выбора направленности дея–тельности, ее планирования, управления и организации;

2) наличие прав собственника на средства производства, а также на продукцию;

3) получаемый доход, что предполагает наличие рыночно-конкурентной среды деятельности и должного нравствен–но-психологического климата в обществе, который обес–печивает данную деятельность необходимым уровнем свободы выбора в отношениях с другими агентами товар–ного производства.

С предпринимательством связывают и характерный мен–тальный настрой, который «воодушевляет» производство и коммерцию, деятельность обслуживающих их институтов (банков, брокерских контор, бирж, страховых обществ и т. п.), своеобразный стиль хозяйственного поведения, «дух капита–лизма», о котором писали М. Вебер, Э. Трёльч, Т. Парсонс и многие другие исследователи. «Экономический человек», предприниматель, не может не считаться с социальными, в том числе и нравственными нормами, с принятыми им пове–денческими образцами культуры.

При этом возможен вариант ориентации только на внеш–ние ограничители активности, а также сведение их ценност–ной значимости до уровня этикетных правил и, таким обра–зом, переоценка роли собственно нравственных соображений.

Очень возможен и вариант опоры на внутренние побужде–ния, т. е. сознание долга и нравственные чувства (например, добрая воля, совесть, симпатии и т. д.).

В этом случае и возникает предпринимательская этика, а общая сумма жизненных установок, ценностных ориента-ций, соответствующей мотивации создает профессиональный этос капиталистического хозяйствования.

Этику и этос предпринимательства считают нравственно положительными социализированными личностными ориен-тациями и побуждениями, не допуская сведения их к полному эгоизму и своекорыстию, осуждая ограничение рациональных подходов одними только соображениями максимизации при–были. Индивидуалистические ориентации и побуждения лишь тогда способны приобрести моральную значимость, ког–да они, с одной стороны, основываются на мотивах жизненно–го призвания, служения делу путем увеличения эффективности общественного капитала, с другой – связаны с пристрастием к правилам «честной игры» на рынке, которая контролируется с помощью санкций общественного и группового мнения.

Экономисты не имеют единого мнения в конкретных истолкованиях данного вопроса. Например, М. Фридмэн и его школа полагают морально допустимыми поступки предприни–мателей, если они направлены на достижение прибыли и не вступают в конфликт с правовыми ограничениями. В то же время Ф. Хайек и его последователи утверждают, что нормы и правила «честной игры», эталоны экономического поведе–ния не должны толковаться ситуативно, так как имеют харак–тер безусловного приказа. Правовые обязательства предпри–нимателя (уплата налогов, выполнение контрактов или долговых обязательств, обеспечение определенных условий труда и мер по экологической безопасности, требований доб–росовестной конкуренции, поддержание деловой репутации и т. п.) получают дополнительную значимость в качестве мо–рального долженствования, без которого одна только право–вая регуляция оказывается недостаточным барьером для про–тивоправного и аморального поведения.

Предпринимательская деятельность служит общественно–му благу не только в экономическом, но и в нравственном плане, поскольку только социум с динамично развивающейся экономикой может быть процветающим.

Кроме вполне естественного стремления к результативно–сти и прибыли у предпринимателя могут быть и другие лич–ные мотивы активности, имеющие нравственный смысл: стремление к независимости от опеки разного вида, самореа–лизации, склонность к благотворительности, желание помочь конкретным людям, их объединениям и т. п.

Предпринимательская этика обосновывает, оправдывает и поощряет эгоизм как ориентацию на собственный интерес и выгоду, так как они осуществляются в общественно задан–ных рамках хозяйственного поведения.

Необходимо отличать честный эгоизм (а именно эгоизм в рамках честной игры за рыночный успех) как норму пред–принимательской этики от негативных изменений этой нор–мы. Попрание ценностей общественной нравственности без особого труда отыскивается во всех видах человеческой дея–тельности, и предпринимательство здесь не исключение.

И в практике совершенно зрелого бизнеса нарушаются нормы, ценности, запреты и дозволения предприниматель–ской этики, которой приходится существовать в сфере повы–шенного морального риска.

И в самых передовых странах бизнес и сегодня сопровож–дается порой актами мошенничества, «сбрасывания ответ–ственности», необузданного (не соблюдающего оговоренные правила) эгоизма, который не способен справиться с искуше–нием власти денег, давлением доводов циничной наживы, бессердечности, печального прагматизма.

Рыночный механизм не обязательно бывает справедли–вым, награждая, как в нравоучительном рассказе, достойных, умелых, предприимчивых, и карая недостойных, безответ–ственных. В известном смысле рынок – это необходимое зло, аналогичное любому другому хозяйственному механизму, и все же меньшее зло, так как не может быть результативной экономики, движущей силой которой были бы не интересы, не представления выгоды, а тяга к умозрительной справедли–вости и любви к ближнему.

В отличие от Западной Европы, где в основании предпри–нимательской этики находились менталитет средневековых городов, этос капитализма и особенно этика протестантизма, в России духовными истоками данной этики оказались слу–жебные этосы сословного общества, которые и содействовали становлению очень важных для предпринимательской дея–тельности моральных качеств и черт характера.

Такими качествами являются: верность долгу, принятие воздержания и бремени государственных обязанностей, дис–циплинированность, упорство в труде и т. п. Вместе с тем те же этосы задерживали формирование существенных для пред–принимательской этики формул частной жизни, личного ус–пеха, персональной ответственности, достоинства.

Источник: bookitut.ru