Вы, наверняка, уже много раз слышали это слово «Инновация». Вы даже смутно подозреваете, что такое «инновация». Это, видимо, что-то новое, что-то наукоемкое и высоко технологичное. Вобщем, судя по всем разговором инновациями могут заниматься лишь некоторые предприятия и коллективы, у которых есть в штате ученые, изобретатели. Ну, или которые, смогли заплатитьученым, изобретателям из какого-нибудь НИИ деньги за их интеллектуальный труд и изобретение нового.

А простому бизнесу не до инноваций. Простому бизнесу нужны продажи, доходы и, лучше, прибыль. Так что не лезьте к нам со своими инновациями. — Вот примерно так многие предприниматели и думают. Но на самом ли деле инновация — настолько трудное, наукоемкое и трудное дело? Может быть, инновации даже «лежат» под ногами?

Прочитайте приводимые ниже определения и задумайтесь над вопросом — возможно, ваша компания вполне может уже сегодня прослыть инновационной.

Продуктовые инновации

Продуктовая инновация – внедрение товаров или услуг, являющихся новыми или значительно усовершенствованными по части технических, функциональных, потребительских характеристик, либо произведенных с использованием улучшенных материалов, компонентов, встроенного программного обеспечения и т.д. Инновационный товар (услуга) должен обладать новым для потребителя свойством. Инновация (новая или улучшенная) должна быть новой для вашего предприятия, но не обязательно новой для вашего рынка.

«Инновации» хабаровской мэрии уничтожают малый бизнес

Не имеет значения, была ли инновация разработана вашим предприятием или другими предприятиями. Инновация, разработанная другими, может быт легально заимствована — за счет лицензий, договоров и т.п. В любом случае инновация именно на вашем предприятии должна привести к новым результатам — новой для вас продукции, услугах.

Процессные инновации

Процессная инновация – это внедрение нового или значительно улучшенного способа производства или поставки товаров (услуг). Сюда входят значительные изменения в технологии, производственном оборудовании и/или программном обеспечении, направленные на повышение эффективности производства. Инновация должна быть новой для вашего предприятия, но не обязательно новой для вашего рынка. Не имеет значения, была ли инновация разработана вашим предприятием или другими предприятиями. Исключаются чисто организационные инновации.

Организационные инновации

Организационная инновация – это применение новых организационных методов в деловой практике вашего предприятия (включая управление знаниями), организации рабочих мест или внешних связей, которые ранее не использовались вашим предприятием. Это может быть результат стратегических решений, принимаемых руководством. Исключаются слияния или поглощения, даже если они осуществлялись впервые.

Маркетинговые инновации

Маркетинговая инновация – это применение новых маркетинговых концепций или стратегий, которые существенно отличаются от уже применяемых на вашем предприятии маркетинговых методов и которые не использовались ранее. Необходимы существенные изменения в дизайне продукта или упаковке, размещении продукта, продвижении на рынке или ценовой политике. Исключаются сезонные, периодические и прочие регулярные изменения в маркетинговых методах.)

Бизнес на стеклянных отходах: Инновационная идея для малого бизнеса

Приводимые ниже определения видов инноваций (продуктовая инновация, маркетинговая инновация, организационная инновация, процессная инновация) используются в практической деятельности, пожалуй, наиболее эффективного на сегодняшний день отечественного фонда поддержки инноваций — Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, в быту — Фонд Бортника (по фамилии его основателя). Фонд этот сушествует с 90-х годов и является не частным заведением, как многие думают, а государственной структурой при Правительстве РФ. Практичность используемых Фондом определений подтвержается в частности, тем, что за годы существования Фондом финансово поддержаны десятки (если не сотни) инновационных проектов, при его участии созданы и успешно работают многие малые (и уже не очень малые) компании, начавшие свой бизнес в научно-технической сфере.

Сайт Фонда fasie.ru

| Инновации…Что называть инновациями? | |

| |

| Среди существующих определений термина «инновации» особый интерес представляют те, которые закреплены в документах на законодательном уровне. 1 июля 2011г. Госдума РФ приняла во втором . Читать полностью | |

| Экосистема поддержки инноваций в России | |

| |

| «Мы живем в прогрессивном регионе с огромным инновационным потенциалом, который нуждается в развитии» Кендрик Уайт, проректор ННГУ и гендиректор нижегородской компании «Марчмо . Читать полностью | |

| Другой взгляд на инновации в оконной индустрии России. Премия Оконная компания года | |

| |

| Продолжаем серию статей о всероссийской премии «Оконная компания года». Прошлая публикация «Другой взгляд на монтаж окон в России» была посвящена номинации «Профессионалы м . Читать полностью | |

| Международная паспортизация интеллектуальных активов и франшиз бизнеса |

| Приглашаем принять участие в международной программе «Интеллектуальная собственность и инновации» на платформе межправительственной организации «Международный центр научной и техн . Читать полностью |

| Надежная строительная компания ГК «ПРОФРЕГИОНСТРОЙ» | |

| ‹Группа компаний «ПРОФРЕГИОНСТРОЙ» выполняет строительные услуги полного цикла, от производства материалов до отделки помещений. Наш официальный сайт http://profregionstroy. . Читать полностью | |

Опубликовать свою статью можно из личного кабинета фирмы.

Зарегистрироваться и получить личный кабинет — здесь.

Начните ввод города и нажмите «Поиск»:

Поиск

Источник: elport.ru

Что такое инновации в малый бизнес

Малый бизнес в России в своем становлении и развитии сталкивается со многими проблемами, большинство из которых носит объективный характер и требует решения на государственном уровне. Последние годы для поддержки этого сектора экономики государство активно занимается созданием бизнес-инкубаторов. В рамках функционирования бизнес-инкубаторов предпринимателями предоставляются необходимые ресурсы и поддержка по содействию распространения инновационных продуктов, внедрения научно-технических разработок в производство, решения проблемы занятости населения. Российскому движению бизнес-инкубаторов и уже более 10 лет, но только в последние два года это находит реальный интерес, как со стороны правительства, так и со стороны частных лиц.

бизнес-инкубаторы

государственная поддержка

молодёжный бизнес

малый бизнес

1. Александрин Ю.Н. Индикаторы качества институциональной среды малого предпринимательства // Общество: политика, экономика, право. – 2011. – № 2.

2. Баронин С.А. Методология формирования и развития территориальных рынков доступного жилья: дисс. … д-ра эконом. наук. – М.: МГСУ, 2005.

3. Гембарская А.Ф., директор НП «Институт предпринимательства УрФО».

4. МухамедьяровА.М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – 2-е изд.– М.: ИНФРА-М, 2008.

5. Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор [Электронный ресурс] // Мировой опыт: сайт. – URL: http://bi-clever.ru/about-us/world-experience/ (дата обращения 19.03.2015).

6. Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов [Электронный ресурс] // Цели, задачи и функции бизнес инкубатора: сайт. – URL: http://www.biznes-penza.ru/content/about/ (дата обращения 07.04.2015).

7. Хаметов Т.И., Букин С.Н. «Экономическая эффективность инвестирования в инновационную деятельность предприятий строительного комплекса»//Региональная архитектура и строительство. – 2012.

В Российской Федерации малое предпринимательство имеет своё начало с 1988 года. К числу малых предприятий на тот момент относились, в том числе и государственные, на которых среднее число ежегодно занятых было не более 100 человек. Но критерии, по которым предприятия относили к малому бизнесу, неоднократно менялись. Изменения в законах о малом предпринимательстве применяли в 1990 г., в 1991 г., в 1993 г., 1995 г. Последние критерии были приняты 14 июня 1995 года, с принятием Федерального закона Российской Федерации « О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» № 88-ФЗ.

Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предприятия в разных странах различны. В Российской Федерации к субъектам малого предприятия относятся предприятия и организации, которые имеют численность персонала до 100 человек, и ограничение по выручке – 400 млн рублей. Индивидуальные предприятия, имеющие статус физического лица, также относятся к субъектам малого предприятия.

Большой приток людей в малый бизнес связан с началом реформ 90-х годов. На 1995 год приходится примерно 60 % малых предприятий, но данная ситуация изменилась из-за кризиса 1998 г. Только к 2000 г. ситуация нормализовалась, и число малых предприятий составило 891 000.

На сегодняшний день в России доля малых предприятий составляет 30 % всех действующих фирм, в основном которые расположены в центральном районе. Лидирующие места занимают города федерального назначения – это Москва и Санкт-Петербург. В них сосредоточено 20% и 12% соответственно. В малом предпринимательстве основными являются такие направления, как торговля и общепит. Пятую часть занимают фирмы, оказывающие различные услуги. Строительство – 13 %, промышленность – 12 %. Самую малую часть занимают предприятия в сфере сельского хозяйства – всего лишь 2 %.

По сравнению с зарубежными странами развитие предпринимательства в Российской Федерации невелико. Например, на 1000 россиян в среднем приходится около 6 малых предприятий, тогда как в странах Европейского Союза приходится не менее 30.

В России на 1 января 2013 года было зарегистрировано около двух миллионов малых предприятий, что на 8,7 % больше, по сравнению с 2012 годом. Следует отметить, что развитие малых предприятий благоприятно влияет на формирование рынка доступного жилья в РФ [2].

В странах ЕС малому бизнесу уделяется особое внимание, это объясняется тем, что за счёт малых предприятий создаётся более 50 % ВВП. В России этот показатель составляет 20 %. На сегодняшний день президентом Российской Федерации была поставлена задача «Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП к 2020 году до 60–70 %».

Малое предпринимательство имеет определённые преимущества:

1. Простая система регистрация в Налоговой Инспекции;

2. Быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;

3. Высокая степень независимости в действиях;

4. Гибкость и оперативность в принятии в принятии управленческих решений;

5. Способность быстро воспринимать новые идеи;

6. Относительно невысокие расходы на управление бизнесом;

7. Оперативная реакция на изменения конъюнктуры рынка;

8. Способность обходиться меньшими капиталовложениями в расчёте на одного работающего;

9. Собственники малых предприятий более склонны к сбережению, у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха.

Несмотря на существенную поддержку государством за последние годы бизнесу, на сегодняшний день малый бизнес сталкивается с проблемами и ограничениями.

С такими проблемами, как:

1. Отсутствие производственных площадей;

2. Высокая арендная плата;

3. Отсутствие оборотных средств;

4. Дороговизна сырьевых ресурсов;

5. Высокие тарифы на перевозки;

6. Недоступность кредитов;

7. Низкий платёжеспособный спрос населения;

8. Слабое развитие внутреннего рынка;

9. Недостатки налоговой системы;

10. Экономическая политика государства.

Для того чтобы малый бизнес развивался успешно, необходимо сочетание интересов государства, предпринимателей и потребителей. Этого можно достигнуть путём принятия упрощённой и эффективной нормативно-правовой базы, которая будет стимулировать развитие бизнеса, а также создавать для этого благоприятные условия.

В качестве субъектов малого бизнеса большое внимание уделяется такой категории населения, как молодёжь, которая является важнейшим ресурсом развития малого и среднегобизнеса, и прежде всего инновационного. Бизнес успешнее развивается там, где есть опора на научные познания студентов или ученых, но также практические навыки предпринимателей. Молодежь является наиболее активной частью общества, которая обладает высоким предпринимательским потенциалом, умением быстро приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. Молодёжь имеет больше способности создать что-то новое, ранее неизвестное то, что может внести большой вклад в социально-экономическое развитие страны через разработку инновационных идей и создание новых предприятий в сфере малого и среднего бизнеса.

Правительство Российской Федерации заинтересовано в развитии молодёжного бизнеса, так как это позволяет подготовку высококвалифицированных специалистов и переход экономики на инновационный путь развития. Конкретная система поддержки молодёжного бизнеса ещё не выстроена, но существует ряд программ и мероприятий, которые очень востребованы. Одной из форм поддержки становления и развития являются бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор – это структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи[4].

Первые прообразы бизнес-инкубаторов появились еще в начале 20 веке, а первый инкубатор в современном понимании этого слова был создан в 1959 году в г.Батавия(шт.Нью Йорк, США) Джозефом Манкусо, который купил склад при фабрике, основал BataviaIndustrialCenter, организовал новые рабочие места и тем самым помог своему городу бороться с экономической депрессией.Другим не менее важным аспектом в истории инкубаторов является Кремниевая долина. Она стала своего рода стартовой площадкой для развития и культивирования идеи сопровождения бизнеса на ранних стадиях его развития. Основатели этой компании, и по совместительству выпускники Стэндфордского университета, Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард по наставлению профессора Фредерика Термана занялись промышленной разработкой осциллятора, получили финансовую и консультативную поддержку от Индустриального парка их университета. Эту историю можно назвать самым ярким и успешным, а самое главное первым примером эффективной работы бизнес-инкубатора[6].

Следует отметить, что американские бизнес-инкубаторы развивались благодаря трем составляющим:

· Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса незанятых производственных помещений;

· Финансовая помощь государства, финансирующего новые университетские программы в области инноваций и предпринимательства;

· Стремление предпринимателей делится своими навыками с начинающими малого и среднего бизнеса, а также вложение необходимых ресурсов в новые технологические компании.

В США по разным оценкам количество бизнес-инкубаторов составляет от 850 до 1100.

Первые бизнес-инкубаторы в России появились более шестнадцати лет назад, когда согласно Указу Президента РФ № 491 от 4 апреля 1996 г. их создание провозглашалось одной из форм государственной поддержки развития малого предпринимательства. В 1997 г. в России было создано некоммерческое партнерство «Национальное содружество бизнес-инкубаторов», основными целями которого являются:

· оказание содействия и взаимопомощи бизнес-инкубаторов России;

· обмен опыта между бизнес-инкубаторами;

· разработка необходимых мероприятий по решению общих проблем развития бизнес-инкубаторов России.

Однако более активное развитие бизнес-инкубаторы в России начинается с 2005 г. после того, как было принято правительством РФ постановление «Об условиях и порядке предоставления в 2005 г. средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» № 249 от 22 апреля 2005 г.

Основными целями бизнес-инкубатора являются:

· ускорение создания новых малых предприятий, повышение их жизнестойкости, устойчивости и конкурентоспособности;

· облегчение доступа к разного рода ресурсам;

· активизация инновационной деятельности;

· создание новых производств с целью создания новых рабочих мест;

· формирование стандартов профессионального бизнеса среди предпринимателей малого бизнеса;

· распространение передового отечественного и зарубежного опыта[5].

Главная задача бизнес-инкубаторов – помочь тем, кто открывает собственное дело, особенно в начальной стадии [3].

Одним из главных преимуществ бизнес-инкубаторов по сравнению с другими инструментами развития малого предпринимательства выступает льготная арендная ставка, составляющая 40 % от ставки на государственную (муниципальную) нежилую недвижимость в первый год, 60 % – во второй, 100 % – в третий. С учетом того, что арендная ставка федеральной (муниципальной) офисной и производственной недвижимости в 1,5–2 раза ниже средних арендных ставок коммерческой недвижимости[7].

Несмотря на наличие явных преимуществ бизнес-инкубаторов для эффективного развития микропредприятий, следует указать и на ряд ограничений использования данного инструмента субъектами малого предпринимательства:

–субъект малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе имеет право находиться со сроком не более трех лет, хотя для того чтобы малый бизнес начал выводить проекты на рынок, требуется в среднем 2,5–4 года.

–в аренду помещения предоставляются только вновь созданным предприятиям (со сроком до 1 года с момента регистрации);

– отсутствует производственно-технологическая база (общая площадь, согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ, не менее 900 кв. м), в том числе для проведения прикладных научных исследований, апробации новейших технологий [1].

С 2005 года Правительством РФ выделяются субсидии субъектам РФ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение зданий бизнес-инкубаторов. В 2008 г. из федерального бюджета на развитие региональных бизнес-инкубаторов бюджета было выделено 667,95 млн рублей, а из региональных бюджетов — 374,53 млн рублей. В2010 г. объем финансирования бизнес-инкубаторов и технопарков составил 4,1 млрд руб., в 2011 г. –около 2,8 млрд руб., в 2012 г. – около 1,8 млрд, то в 2013 г. – около 1,2 млрд руб.

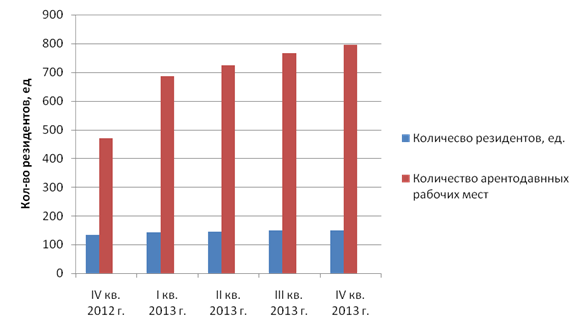

В России действует свыше 150 бизнес–инкубаторов в 75 Субъектах федерации, большинство из которых построены в рамках федеральной программы поддержки предпринимательства. Особое внимание хотелось бы уделить наличию бизнес-инкубаторов, а также их развитию в Пензе и Пензенской области. В данном регионе действует около 37 бизнес-инкубаторов, их общая площадь 35 849, 85 кв.м. По полученным итоговым данным 2013 года в областных бизнес-инкубаторах осуществляли деятельность 150 субъекта малого предпринимательства, общее число работников в которых составило 814 чел., а также арендовано 795 рабочих места (рис.1). Прирост по данному показателю за 11 месяцев 2013 года составил 68,7%.

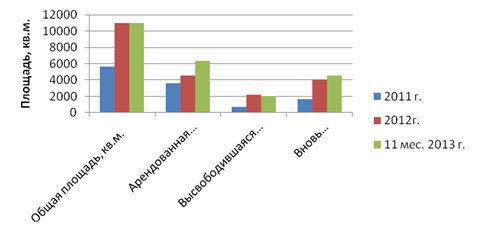

Общая полезная площадь областных бизнес-инкубаторов – 10996,5 м2, из них арендовано – 6356 м2. Наличие свободных площадей объясняется следующими факторами:

1. С 2012-2013 года происходило освобождение занятых площадей компаниями-выпускниками; За указанный период было расторгнуто 130 договоров, по окончании срока размещения в бизнес-инкубаторе – 68. В результате этого на 2012 год освободившаяся площадь составила 4245,35 м2, рабочих мест – 367, а в 2013 году 2025 м2 и 171 рабочих мест соответственно.

2. В результате введения в эксплуатацию 4 бизнес-инкубаторов, площадь которых – 5311,7 м2.

3. Длительные сроки проведения конкурсных процедур на размещение в бизнес-инкубаторах. Средний срок заключения договоров аренды с резидентами порядка 2-х месяцев.

После ряда изменений общая высвободившаяся площадь в бизнес-инкубаторах составила 9557,05 м2, что составляет более 86% от общей полезной площади областных бизнес-инкубаторов. В 2013 году по итогам 11 конкурсных отборов заключено 87 договоров с новыми резидентами, арендовано 495 рабочих мест, вновь занятая площадь составила 4554,7 м2. (Рис.2).

Эффективность деятельности региональной сети бизнес-инкубаторов в 2013 году подтверждается следующими показателями: 1.Годовой оборот (выручка от реализации товаров, работ, услуг) резидентов областных бизнес-инкубаторов за 9 месяцев 2013 года уже превысил годовой оборот за 2012 год и составил 465,9 млн руб. (в 2012 данный показатель был равен 363,1 млн руб.); 2. Объём налоговых отчислений резидентами бизнес-инкубаторов Пензенской области в расчёте на одно арендованное рабочее место по итогам 2012 года составил 61,4 тыс.руб. По данному показателю Пензенской области занимает третье место среди регионов ПФО, что подтверждает эффективность создания рабочих мест в бизнес-инкубаторах.

Следует отметить, что существенный рост годового оборота резидентов бизнес-инкубаторов в 2012–2013 годах сложился за счёт роста инновационной активности предприятий и выпуска высокотехнологической продукции. Управлением инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области совместно с группой экспертов из числа представителей ВУЗов, малого и среднего бизнеса, маркетологов и инновационных менеджеров составлен прогноз развития региональной сети бизнес-инкубаторов.

Планируется, что уже к 2018 году общий годовой оборот резидентов областных бизнес-инкубаторов Пензенской области будет удвоен и составит около 1 млрд руб. Налоговый отчисления резидентов составят не менее 105 млн руб., что обеспечит окупаемость деятельности региональной сети бизнес-инкубаторов. За 11 месяцев 2013 года бюджетные доходы в виде арендных площадей резидентами бизнес-инкубаторов составили 11,08 млн руб. В случае полной занятости полезных площадей бизнес-инкубаторов в 2014 году бюджетные поступления составят 16 млн руб.

В настоящее время определены следующие направления развития сети бизнес-инкубаторов:1.Привлечение для развития предпринимательства не только субъектов малого, но и крупного бизнеса. В рамках этого направления планируется использовать ресурсы сети бизнес-инкубаторов как коммуникативные площадки, где представители крупного бизнеса будут делегировать малому бизнесу свои идеи-запросы; 2.Развитие бизнес-инкубаторов как маркетинговых центров по продвижению инновационной продукции предприятий Пензенской области в целях освоения перспективных рынков, современных технологий и увеличения объёма выпуска новых видов продукции; 3. Популяризация и продвижение бизнес-инкубаторов как одной из форм эффективного развития малого и среднего предпринимательства.

Как уже было сказано, основным недостатком для создания и развития бизнес-инкубаторов в России является отсутствие поддержки, заинтересованности и соучастия частного бизнеса. На наш взгляд, будущее российского малого бизнеса зависит от заинтересованности не только государственных структур, но и среднего и крупного бизнеса, что позволило бы в конечном итоге появление частных бизнес-инкубаторов с более серьёзной финансовой и практической поддержкой.

Рецензенты:

Хаметов Т.И.,д.э.н., профессор, зав. каф. «Землеустройство и геодезия» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, г.Пенза;

Баронин С.А.,д.э.н., профессор кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, г.Пенза.

Источник: science-education.ru

Инновации в малом бизнесе

На современном этапе развития экономики в динамично меняющихся условиях хозяйствования, а также в кризисных ситуациях постоянно возрастает роль инноваций, что является решающим фактором в успешном функционировании любой организации. Ведь как бы успешно не развивалась организация, но если ее деятельность не нацелена на освоение новых технологий, позволяющих производить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, то она через некоторое время рискует стать неконкурентоспособной, а это в свою очередь означает ослабление позиций на рынке, потеря потребителей и снижение размеров прибыли.

Малый бизнес является стержнем экономики большинства развитых стран. Это та область, где творческие, целеустремленные люди могут полностью реализовать свой талант и опыт. Именно идеи малого бизнеса создали гамбургер McDonald’s, компьютер Apple, машину Ford и много других полезных товаров. Любой крупный бизнес начинается с малого.

Цель работы — доказать то, что инновационная деятельность даже малых предприятий играет не маловажную роль в экономике государства.

Объект — инновационная деятельность малого бизнеса.

Предмет- влияние инноваций на малый бизнес

Задачи — изучение инновационного менеджмента, определение роли инновационной сферы малого и венчурного бизнеса в экономике государства.

Глава I Сущность инновационного менеджмента

1.1 Понятие и классификация инноваций

Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной общественности и предпринимательских кругов России. Именно в настоящее время Россия переживает бум новаторства. На смену одним формам и методам управления экономикой приходят другие.

В специальной литературе и официальных документах чаще всего использовались понятия управление научно-техническим прогрессом, внедрение достижений науки и техники в производство и т.п., что характерно для централизованно управляемой экономики. В рыночных условиях хозяйствования, ни о каком внедрении чего-либо не может быть и речи. Этим принципиальным отличием объясняется различие в содержании отдельных понятий в области инновационного менеджмента.

Принято считать, что понятие “нововведение” является русским вариантом английского слова innovatoin. Буквальный перевод с английского означает “введение новаций” или в нашем понимании этого слова “введение новшеств”. Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое явление. Русское словосочетание “нововведение” в буквальном смысле “введение нового” означает процесс использования новшества.

Таким образом, с момента принятия к распространению новшества приобретает новое качество – становится нововведением (инновацией). Процесс введения новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации. Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным лагом.

В повседневной практике, как правило, отождествляют понятие новшество, новация, нововведение, инновация, что вполне объяснимо. Любые изобретения, новые явления, виды услуг или методы только тогда получают общественное признание, когда будут приняты к распространению (коммерциализации), и уже в новом качестве они выступают как нововведения (инновации).

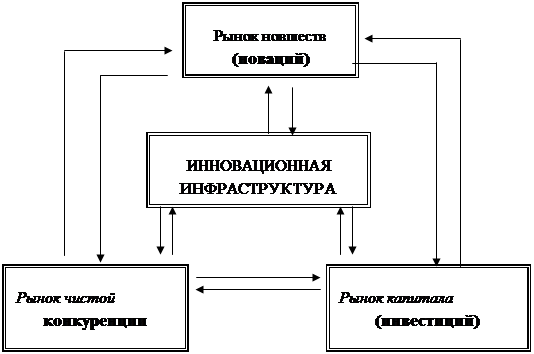

Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов (энергии, времени, финансов и т.п.). Три основных компонента и образуют сферу инновационной деятельности и приведены на рисунке 1.

Рисунок 1.Схема инновационной деятельности

В научной литературе существует большое количество подходов определения дефиниции инновация. Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др.

Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п. Различные авторы, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, Хартман В. Д., Мэнсфилд Э., Фостер Р., Твист Б., И. Шумпетер, Роджерс Э. и др.) трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования.

Например, Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведений – новый момент динамизации экономического развития.

В настоящее время применительно к технологическим инновациям действуют понятия, установленные Руководством Осло и нашедшие отражение в Международных стандартах в статистике науки, техники и инноваций.

В соответствии с этими стандартами инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Таким образом, инновация является следствием инновационной деятельности.

Австрийский ученый И. Шумпетер выделял пять типичных изменений: .[5,с.21]

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля — продажа).

2. Внедрение продукции с новыми свойствами.

3. Использование нового сырья.

4. Изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения. 5. Появление новых рынков сбыта.

Эти положения И. Шумпетер сформулировал еще в 1911 г.

В свою очередь классификация нововведений позволяет реализующей их организации:

обеспечить проведение более точной идентификации каждого нововведения, определение его места среди других, а также возможностей и ограничений;

обеспечить эффективную взаимосвязь между конкретным видом нововведения и инновационной стратегией;

обеспечить программное планирование и системное управление нововведением на всех стадиях его жизненного цикла;

разработать соответствующий организационно-экономический механизм реализации нововведения и замены его новым в целях обеспечения стратегических задач организации;

выработать соответствующий механизм компенсации (преодоление антиинновационных барьеров), позволяющий уменьшить воздействие нововведения на устойчивость и равновесие системы.

В литературе приведен ряд классификаций инноваций. Например, А.И. Пригожин предлагает типологию нововведений по 9 признакам: .[5,с.23]

1) по типу новшества:

С точки зрения влияния на достижение экономических целей организации материально-технические инновации включают:

Продуктовые инновации позволяют обеспечить рост прибыли как за счет повышения цены на новые продукты или модификацию прежних Инновации-процессы позволяют улучшить экономические показатели за счет: — совершенствования подготовки исходных материалов и параметров процесса, что приводит к снижению издержек производства и повышению качества продукции.

Развитие каждой базовой технологии характеризуется S-образной логической кривой. Наклон кривой и переломные точки развития в каждый период времени отражают эффективность технологии и степень использования технологического потенциала. По мере приближения к пределу дальнейшее использование данной технологии экономически нецелесообразно

Динамика развития технологии по S-образной кривой зависит от накопленного со временем опыта. Успешность технологических инноваций зависит от скорости адаптации новшества к реальным условиям производства и особенностей среды, в которой происходит инновационный процесс. Взаимосвязь продуктовых инноваций и инноваций технологических. В настоящее время любая исторически стабильная отрасль способна мгновенно превратиться в изменчивую за счет диверсификации смежных технологий. Вероятность такого события на любом участке жизненного цикла спроса повышает требования к принятию управленческого решения на основе реальной оценки последствий применения новой технологии.

Мощным средством интенсификации любых разработок стало в последние десятилетия электронно-вычислительная техника. Первым ее вкладом в интенсивную технологию инновационного процесса на предприятии стала автоматизация информационного обеспечения. Создание информационно-справочных и информационно-поисковых систем, банков данных, баз знании и т.п. позволили резко увеличить полноту охвата имеющейся информации, целенаправленность ее поиска и использования.

В современных условиях интенсивного производства новых знаний процессы создания новых технических систем характеризуются возрастающей сложностью задач конструирования: растет число альтернатив выполнения отдельных подсистем, узлов, блоков, увеличивается список физических процессов, которые закладываются в основу их производства. С ростом числа альтернатив увеличивается и число осуществляемых и работоспособных комбинаций этих альтернатив. Все это ведет к необходимости адекватного информационного обеспечения проектных и конструкторских работ, невозможного, в наше время все возрастающего потока информации, без помощи ЭВМ.

Академик В.Н.Глушков отмечал, что «аспекты применения ЭВМ в изобретательстве практически бесчисленны» и следующим шагом в этом плане стало использование возможностей электронно-вычислительной техники не только в поиске оптимальных физических принципов действия (ФПД) будущих конструкций или технологий и технических решений (ТР), но и в открытии новых и более эффективных ФПД и ТР.

Например, один из разработанных в нашей стране методов автоматизированного синтеза технических решений позволяет получать путем комбинирования элементов и признаков известных технических решений новые, еще неизвестные ТР, обеспечивает в большой мере автоматическую оценку и сравнение вариантов ТР, автоматизирует описание синтезированных (выбранных) ТР на естественном языке или в виде графического эскиза.

В последнее время все большее значение приобретает человеко-машинные экспертные системы, позволяющие соединить опыт, знания и интуицию людей с возможностями электронно-вычислительной техники. Особенно перспективно применение таких систем в инновационном процессе, как правило, характеризующимся значительной неопределенностью сроков, необходимых ресурсов, ожидаемых результатов.

По мнению российских специалистов, в первую очередь нужны экспертные системы для отработки разрабатываемых объектов на испытательных стендах. Так, анализ инновационного процесса разработки ряда видов двигателей показал, что они создавались в течение 6-7 лет. Но при этом затраты времени и средств на отработку изделия составляли более 80 процентов общих затрат на проект, а полезное время самого процесса испытаний — всего 5-12 процентов.

Такой низкий КПД объясняется, с одной стороны, тем, что в связи со сложностью математического описания взаимосвязи физических процессов, происходящих в разрабатываемых объектах, ошибки в проектах сложных систем неизбежны; с другой — при проектировании не принято предусматривать возможность возникновения сбоев, ибо изначально предполагается, что объект будет удовлетворять всем установленным в задании требованиям.

Необходимо, однако, заметить, что не в ходе собственно проектирования, а лишь в процессе продолжительной экспериментальной обработки и натурных испытаний можно обеспечить высокую надежность и качество создаваемых изделий. Экономия на разработке программы и системы испытаний приводит к тому, что теряется неизмеримо больше времени и средств на выяснение причин непредвиденных отказов и их устранение. Практика показывает, что на это уходит порой 90 процентов времени экспериментальной отладки новых изделий.

Использование экспертной системы, в которой параллельно с проектированием объекта готовится и оптимизируется программа его испытаний, позволяет еще на начальных стадиях проекта выявить слабые места в конструкции, которые могут быть исправлены до начала эксплуатации машин. С помощью этих систем в современной технике полнее учитывается ее взаимодействие с пользователями и внешней средой, осуществляется контроль и диагностика, без которых сложные машины считаются сегодня неконкурентоспособными.

Огромные возможности экспертных систем лучше всего раскрываются в их сочетании с другими функциональными блоками и разработанными пакетами прикладных программ систем автоматизированного проектирования.

В США, например, уже есть новые средства программного обеспечения ЭВМ, позволяющие резко ускорить и повысить точность предварительных расчетов себестоимости готовящейся и выпускаемой продукт». Так, программы корпорация «Кодак» позволяют сократить на 75 процентов время составления сметы расходов по выпуску продукции. Как свидетельствует опыт отдельных компаний, при умелом использовании данных программ отклонения предварительных результатов от фактических показателей себестоимости не превышают 10 процентов. Специализированные системы автоматического проектирования (САПР), предназначенные исключительно для расчетов смет, способны оперировать большими базами, включающими данные о более чем 250 видах конструкционных материалов и 60 типах технологического оборудования.

С помощью некоторых моделей подобных комплексных систем оптимизируется выбор новых технологий, рассчитывается время выпуска партия изделий, определяется себестоимость партии я затраты времени на проверку качества выпускаемой продукции. Внедряются в практику и принципиально новые подходы к построению подобных программ, ориентированных на стадии конструкторско-технологической разработки изделия. Этими программами оснащаются экспертные системы, предназначенные для конструкторов и технологов.

Основной принцип, в соответствии с которым формируется база таких систем, состоит в том, что от 50 до 80 процентов будущей себестоимости могут быть точно определены на этапе конструкторско-технологической разработки. Обычно эти программы вводятся на автоматизированные рабочие места (АРМ) конструкторов и технологов, что значительно повышает эффективность их использования. Благодаря этому, в частности, появляется возможность анализа многих вариантов себестоимости. Наиболее опытным специалистам удается рассчитывать с помощью новых программ ожидаемую себестоимость будущего изделия с точность до 5% за полчаса.

Экспертные системы хорошо зарекомендовали себя при решении ряда задач автоматизированного проектирования, производства интегральных схем, управления технологическими процессами и т.п.

Так, благодаря вводу экспертной системы в процесс проектирования больших интегральных схем удалось оптимизировать их разработку, проводить ее гораздо быстрее и качественнее. Одна из таких систем американской фирмы «Белл» помогает проектантам получить описание микросхемы, координировать переход от одного этапа к другому, автоматически составлять необходимую документацию и т.п.

Фирма ДЕК использует экспертные системы при разработке состава и конфигурации выпускаемых компьютеров, что позволяет ей создать машины с оптимальными характеристиками, отвечающим и всем требованиям заказчиков.

На основе заранее установленных правил применяемая фирмой система определяет, какие замены или дополнения надо внести в исходную конфигурацию ЭВМ, чтобы обеспечить поставку машины, соответствующей нуждам заказчика и имеющей при этом минимальную себестоимость.

При помощи этой экспертной системы фирма ДЕК определила конфигурацию более чем 90 тыс. машин и в 98 процентах случаев никаких проблем не возникало. Производительность системы в шесть раз выше по сравнению с работой «вручную». В то же время 2 процента заказов, которые оказались не под силу экспертной системе, заключает в себе наиболее интересные и сложные новые задачи, решение которых требует максимальных усилий и высокой квалификации.

Таким образом, экспертные системы не только являются средством интенсификации технологии инновационного процесса, но и способны играть роль «ищеек», выискивающих неизвестные инновационные направления.

Источник: kazedu.com