Считается, что каждая из этих аудиторий самостоятельна, имеет свои интересы и информационные запросы, хотя есть круг вопросов, которые интересны всем, например вопросы доверия.

Что хотят слышать люди, окружающие компанию

Каково её отношение к обществу, в том числе: степень дружественности, позитивности?

Каковы люди, управляющие компанией?

Несет ли компания ценности, к которым можно отнестись/присоединиться?

Можно ли планировать собственную деятельность, опираясь на предсказуемость партнёра?

Можно ли ей потенциально доверять?

Все ли делает менеджмент для максимизации прибыли и обеспечения долгосрочного пребывания на рынке?

Подтверждает ли она это постоянно?

Каково реальное положение дел в компании?

Как компания будет развиваться?

Проявляет ли компания уважение к своим сотрудникам?

Какие основные и дополнительные возможности предоставляет компания?

Важнейшие отличия фриланса, самозанятости, бизнеса, стартапа и инвестора

Подчиняясь закону специализации, коммуникация разделилась на ряд профильных дисциплин, каждая из которых «занималась» преимущественно «своей аудиторией»: Public Relations (PR) и Media Relations (MR) — широкой общественностью, Reputation Management (RM) и Corporate Public Relations — деловым сообществом, Customer RElations Management (CRM), Marketing and Advertising — потребителями, Investor Relations (IR) — инвесторами и акционерами, Human Resources (HR) — персоналом, Government Relations (GR) — властными структурами. Специфика аудиторий диктовала разработку независимого целеполагания в рамках той или иной коммуникации, что зачастую приводило к ситуации их нескоординированного, независимого управления. Дальнейшее развитие дисциплин «вширь» ещё больше увеличило путаницу. Однако до определённого времени такая ситуация нисколько не мешала созданию эффективной коммуникации вне единого стратегического управления ей. Не мешала бы она и сейчас, если бы в начале годов в мире не произошёл ряд изменений, которые потребовали единого и целостного подхода к коммуникации.

Коммуникация: ретроспектива и модели

Для того чтобы глубже понять феномен современной коммуникации, обратимся к ретроспективе, развитию этого явления. Ведь в том или ином виде коммуникация, если понимать её как объективно сопутствующие бизнесу взаимодействия, была всегда. Какие модели этих взаимодействий существовали раньше, чем они были определены? В основу нижеследующей ретроспективы положено утверждение, что корпоративная коммуникация никогда не существует сама по себе, она всегда была и будет детерминирована бизнесом — его целями, его стратегией, его конкурентной средой. Соответствия между бизнесом и имманентными ему взаимодействиями мы назвали моделями.

Модель 1. Взаимодействия производственно-ориентированных стратегий

Производственно-ориентированные стратегии были первыми стратегиями, которые появились в бизнесе. Общая логика производственной стратегии выглядит примерно следующим образом: «каждая выпущенная нами единица продукта приносит нам один цент прибыли; наша главная цель — выпускать как можно больше». Такие стратегии характерны для рынков со слабой конкуренцией и высоким объёмом.

Почему предприниматели не слушают бизнес-консультантов и бизнес-тренеров?

Компании, работающие в рамках такой стратегии, создают, как правило, соответствующие стратегии взаимодействия. Основные признаки, отличающие коммуникацию таких компаний: 1) высокая закрытость — следствие того, что нет смысла организовывать весь спектр взаимодействий, если и без этого бизнес приносит прибыль; 2) дозированная информация — такие компании предпочитают общаться с аудиториями посредством официальных версий, которые специальным образом проходят тест на безопасность: «сказать так, чтобы не навредить» — их основной принцип; 3) язык общения этих компаний сух, они предпочитают цифры словам, схемы и графики — рассказу, механистические метафоры речи — органическим и социальным. Расцвет компаний с такими стратегиями приходился на середину XIX — начало XX века.

Модель 2. Взаимодействие рыночно-ориентированных стратегий

Для рынков с более сильной конкуренцией характерна иная система бизнес-мышления: «выпуская наш продукт, мы можем занять такую-то нишу рынка, при этом мы заберём часть рынка у компании Х и часть рынка — у компании Y; наша главная задача — получить и удерживать такую-то долю рынка». Публичная деятельность таких компаний подчинена цели — прочно закрепляться в сознании аудиторий как синоним своего продукта. Массовое появление таких стратегий в мире можно отнести к 20–30-м годам XX века.

Модель 3. Взаимодействие клиенто-ориентированных стратегий

Здесь под клиенто-ориентированными компаниями понимаются не те компании, которые специально готовят свой персонал для общения с потребителями, а компании, производство и сбыт продукта которых ориентированы на определённую клиентуру.

Клиенто-ориентированные стратегии появляются как результат поиска возможностей для бизнеса на достаточно плотных конкурентных полях. Отличие между клиентскими группами лежит в основном в области культуры или субкультуры.

Главная цель клиенто-ориентированного бизнеса — либо сформировать культуру клиента, либо, ориентируясь на культурные тенденции, предугадать поведение уже существующих клиентских групп. Трансляционные стратегии, используемые такими компаниями, направлены, прежде всего, на создание определённых культур или сред. Часто они даже не призывают покупать.

Так, представители модных течений, группировок, тусовок, и так далее — потребляют в шесть раз больше одежды, чем среднестатистический ребёнок, не связанный с субкультурой. Если нет субкультуры, то, как правило, новая одежда ребёнку покупается, когда он вырос из старой. В субкультуре вещи покупаются потому, что старые вышли из моды. Время активного развития клиенто-ориентированных стратегий в компаниях — 50–80-е годы ХХ века.

Модель 4. Коммуникация персонально-ориентированных стратегий

Персонально-ориентированные стратегии появились в бизнесе на рубеже 80–90-х годов ХХ века. Эти компании направили основные усилия не на клиентуру как объект воздействия, а на отдельных людей. Первыми проявлениями персонально-ориентированного бизнеса стали системы взаимодействия с потребителями, получившие название «CRM (Customer Relations Management)».

Эти системы позволяют накапливать информацию о клиенте и использовать её при формировании индивидуализированного продукта. Так, крупные сетевые отели накапливают индивидуальную информацию о своих постояльцах и поднимают сервис на новый уровень: в такой сети в любом отеле мира вас узнают, будут обращаться по имени, принесут утром те газеты, которые вы привыкли читать, подадут ваш любимый виски и положат именно ту зубную пасту, которую вы предпочитаете. С начала годов такие стратегии начали определять конкурентное пространство рынка.

Глобальные изменения и причины появления феномена современной коммуникации

Общие изменения

Появление персонально-ориентированных стратегий определялось помимо возрастания плотности конкурентной среды ещё рядом обстоятельств. Во-первых, эскалацией сложности бизнеса — увеличением числа факторов, влияющих на успешность. Во-вторых, постоянным развитием нематериальных активов как новых источников создания стоимости. В-третьих, новыми решениями в области связи и новыми способами работы с информацией, которые начали предоставлять индустрии Hi-Tech и IT.

Именно компании с персонально-ориентированными стратегиями начали диктовать требования к современной коммуникации, а их потребности, с одной стороны, и новые факторы влияния, с другой стороны, определяют изменения культуры информации и коммуникации в мире.

Изменения в информации

Появление компьютерных сетей привело к резкому увеличению объёмов доступной информации. Трансляция «от компании к аудитории» перестала быть доминирующим типом информации. Значительная часть коммуникации компаний в наше время базируется на «неактивной, но доступной» информации, при этом часть доступной информации не контролируется компанией.

Доступность информации увеличивает проницаемость традиционных информационных барьеров. Само понятие аудиторий размывается. Официальным лицам, публичным фигурам всё реже удаётся сохранять монофоничные социальные роли. Общество легко получает информацию о руководителе компании и как о частном лице, и как об акционере, и как о человеке, пребывающем в любой другой ипостаси. Это новое свойство информации имеет чрезвычайное значение для коммуникации компаний, потому что именно оно диктует необходимость введения единых структурных и содержательных подходов к организации взаимодействий.

Изменение коммуникационных потребностей

В связи с количественными изменениями информации изменились качественные потребности общества в содержании коммуникации. Новые решения в области связи предоставили возможности увеличения диалоговой информации, что опять же сделало традиционные, трансляционные подходы недостаточными для полноценного взаимодействия с аудиториями. Диалоговый характер большинства коммуникаций, в свою очередь, привёл к росту значимости эмоциональных компонентов коммуникации по отношению к информационным и смысловым. В частности, эмоционально-гуманистический дрейф содержания коммуникации хорошо виден на изменениях международного делового протокола, который происходил в начале годов.

Таким образом, главными характеристиками современной коммуникации стали:

- Необходимость стратегических, системных и комплексных подходов к организации коммуникации в целом.

- Необходимость работы с доступной информацией.

- Новые требования к точности и правдивости информации.

- Рождение новых форм диалоговой коммуникации.

- Повышение значимости эмоциональной составляющей коммуникации.

Коммуникация: дальнейшее развитие

Феномен современной коммуникации появился. Он опознан, начато его изучение. В настоящее время тысячи людей в мире ежедневно работают над тем, как проявить принципы и характеристики современной коммуникации в повседневной практике. По большому счёту апробированных технологий, по которым можно было бы осуществлять современную коммуникацию, не существует, идёт активное формирование кейсов, примеров, опытов, как удачных, так и неудачных.

Вопросов на сегодняшний день значительно больше, чем ответов. Компании, их партнёры в разных коммуникационных дисциплинах активно пытаются понять, как в рамках новой коммуникационной стратегии общаться с клиентом, что говорить властям, как убеждать инвестиционное сообщество в правильности шагов менеджмента, как преодолевать инерцию многотысячных трудовых коллективов, повышать их ответственность и эффективность, ответить на десятки и сотни подобных вопросов. В России идут те же процессы: приобретение опыта, поиск, отсеивание неудачных решений, создание лучших практик. И хочется верить, что российские специалисты и российский коммуникационный рынок внесут свой вклад в развитие и совершенствование современной коммуникации.

Источник: gtmarket.ru

Организационные коммуникации и их виды

После прочтения данной статьи формируются следующие компетенции:

- знание:

- средств и каналов, используемых для коммуникаций;

- отличия формальных и неформальны средств коммуникации;

- виды ролей слухов;

- степень многообразия точек зрения касательно структуры коммуникативного процесса;

- структурных особенностей коммуникативного процесса;

- обобщенной модели процесса деловых коммуникаций в качестве формы осуществления научного подхода к деловому общению;

- умение

- более компетентно и целесообразно использовать «нетворкинг», электронные средства коммуникации и каналы коммуникаций;

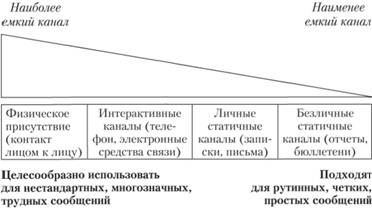

- выбирать наиболее эффективный канал коммуникации на основе обоснованных рациональных критериев;

- применять обобщенную модель процесса деловых коммуникаций;

- владение

- навыком к электронным коммуникациям;

- способностью применения для разрешения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий;

- методиками выбора канала и средства коммуникации;

- представлениями о современном офисе.

Средства и каналы коммуникации

Эффективностью коммуникации принято называть отношение ожидаемого исхода к тому, который был получен де-факто. Результат, или цель, или задача, – как ни назвать, – должны первоначально обладать критерием их достижимости, то есть объективно измеряемым показателем либо суммой показателей, позволяющих однозначно оценивать итоги, как позитивные, так и негативные, и степень близости к ним.

Достижимость цели обуславливается набором средств ее достижения (невзирая на то, что «цель обуславливает средства», нужно понимать, что выбор средств – довольно субъективный, ситуативный, а также психологический процесс, который де-факто является процессом принятия решения о средствах достижения целей).

Формальные каналы коммуникаций зачастую описываются в определении направлений – «вниз», «вверх», «горизонтально».

Согласно точкам зрения исследователей Лэйхиффа и Пенроуза, имеют место пять ключевых видов коммуникаций, которые направлены «сверху-вниз»:

- Инструкции для выполнения работ объясняют, каким образом стоит выполнять то или иное задание. Данные инструкции предоставляются в форме письменных технических условий, технических заданий, руководств по обучению, по проведению занятий при обучении на рабочем месте.

- Логическое обоснование работ просвещает сотрудников о том, как их задачи соотносимы с иными работами в данной компании. В большинстве организаций данная связь плохо просматривается в виду глубокой специализации.

- Коммуникации, которые направлены на объяснение политики и методики, они занимаются объяснением сотрудникам правил и личных преимуществ, обеспеченных их работодателями. В качестве примера можно привести положение: «По окончанию трех лет работы в организации сотрудник получает трехнедельный оплачиваемый трудовой отпуск».

- Обратная связь состоит из сообщений, информирующих сотрудников о том, насколько удовлетворительно они выполняют свои обязанности. Обратную связь стоит организовывать как ежедневно, так и в форме периодических аттестационных собеседований.

- Внушающая коммуникация ориентирована на предоставление поддержки определенной организационной задачи со стороны сотрудников. К примеру, «Acme Company» была бы не против повсеместного участия своих сотрудников в донорской компании.

Организации имеют структуру для того, чтобы облегчить нисходящую передачу информации. Данный вид информации, как правило, имеет особую точность, так как она спускается вниз с верхних ступеней организации. Как бы то ни было, на сегодняшний день, в большинстве организаций чрезмерное число направленных вниз коммуникаций стало причиной ситуации информационной перегрузки.

В одном из актуальных исследований организационных сплетен лишь 14% опрошенных подтвердили, что редко обращаются к слухам. По заявлению остальных, они распространяют слухи либо часто, либо время от времени. Большинство тематик, с которыми были связаны слухи, имели связь с самой работой; в числе самых часто обсуждаемых тем называют изменения в бизнесе и организационные интриги, а 57% респондентов объяснили свое участие в распространении сплетен тем, что лишь в данном формате можно было узнать, «что творится на самом деле».

Неформальные сообщения также имеют другое название – заданий, которые не относятся к работе, общественные либо поддерживающие коммуникации. Бывает так, что сообщение может быть распространено по командной цепочке и при этом оставаться неформальным. Это особенно правильно в том случае, когда тема сообщения не имеет отношение к данной организации либо данному виду работ.

В качестве примером можно привести ситуации, когда сотрудники различных уровней выносят на обсуждение темы, которые не связаны с трудовой деятельностью, во время игры в гольф или на пикнике за городом.

Распространенным видом неформальных коммуникаций можно назвать управление, которое основано на выходах в народ, и «виноградная лоза» (в литературе можно встретить другое название данного явления: «виноградная гроздь», иногда просто «гроздь», однако, это определение имеет отношение к одной из форм передачи данных по неформальным коммуникационным каналам, в то время как понятие «лоза» охватывает все формы неформальных связей).

Управление, которое основано на выходах в народ, или обходы производственных участков, дает возможность менеджерам получать информацию «из первых уст», без ошибок, в оперативном режиме, сформировать более человеческие отношения с подчиненными, получить представление об их проблемах, проверить реакцию на принимаемые решения (обеспечить обратную связь), «провентилировать» отношение к предполагаемым изменениям.

«Виноградной лозой» называют неформальную коммуникативную сеть организации, которая формируется в низшем звене и существует вместе с формальной сетью. Чем меньше информации поступает к работникам по официальным каналам, тем активнее развивается «виноградная лоза».

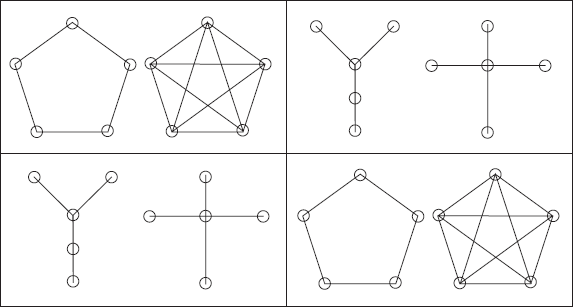

Цепочки лозы бывают:

- однонаправленные (информация передается последовательно от одного работника другому);

- сплетни (от одного – многим);

- вероятностные (новость распространяется случайным образом);

- гроздь (информация передается нескольким сотрудникам, а некоторые из них также передают информацию нескольким).

Известнейшая формула психолога П. В. Симонова:

Э = П(Н-С),

где Э – эмоциональная напряженность в коллективе; П – потребность в информации; Н – необходимая информация; С – имеющиеся данные.

В соответствии с данной формулой, эмоциональная напряженность в коллективе находится в прямой зависимости от разницы между требуемой и предоставляемой информацией – чем ближе данная разница к нулю, тем более спокоен и работоспособен коллектив, тем ниже эмоциональная напряженность, меньше оснований для возникновения слухов и неформальных групп.

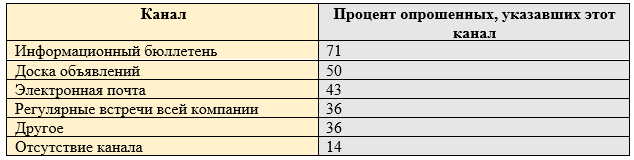

В таблице 1 нами приведены данные, которые показывают источники информирования работников, используемые в Германии.

Таблица 1 — Источники информирования работников предприятия ФРГ

Данные, представленные в таблице, были получены на основе опроса сотрудников одного из немецких предприятий.

В одном из исследований, осуществленным в США, сотрудников попросили определить «официальный» коммуникационный канал, который предпочитают их работодатели. Респонденты назвали формальные каналы, согласно материалам таблицы 2.

Таблица 2 — Формальные каналы, которые используются руководством компании из США

Если в немецкой организации заботу об информировании сотрудников возложило на себя руководство, причем информация доводится в ходе непосредственного общения, то в американской компании предпочитают более формальные и «обезличенные» каналы передачи информации.

Источник: zaochnik-com.com

Какой должна быть бизнес-коммуникация сегодня?

— Бизнес-коммуникации — это маркетинговые коммуникации между брендом, потребителями, сотрудниками и партнерами, цель которых — сформировать определенное мнение о бренде, управлять поведением, создать эмоциональный якорь и влюбить в мир своего продукта. Традиционно инструментами коммуникации были: реклама, пиар, личные продажи, стимулирование сбыта. Сейчас инструментов гораздо больше, и они постоянно пополняются: социальные сети, арт-объекты, сувенирная продукция, брендинг и айдентика, события собственные и партнерские, спонсорство, e-mail-рассылки, коллаборации, вирусные видео и фото и.д. Несколько советов по успешным бизнес-коммуникациям:

- Коммуникации должны быть комплексными и многоступенчатыми. Чтобы быть замеченными и услышанными, надо появиться в поле зрения человека много раз. Только тогда вас запомнят, смогут идентифицировать и совершать покупки.

- Персонализация. Торговое предложение и комплекс коммуникации нужно разрабатывать под микро-сегменты потребителей.

- Говорите на языке потребителя.

- Визуальный контент. Использование инфографики, фотографии, рисунков и схем — это не просто дань моде и способ удержать внимание, это возможность передать информацию в простом и понятном для потребителей формате.

Надо быть открытыми к новому общению и сотрудничеству. Использовать новые инструменты, возможности и технологии.

Александр Попов

Генеральный директор ООО «СПР «Грейс Солюшнс», руководитель сообщества предпринимателей «Бизнес Среда»

— Чтобы строить бизнес-коммуникации с наибольшей результативностью, нужно соблюдать два правила. Первое — выходить на эти бизнес-коммуникации, второе — создавать в них ценность для парнера по коммуникации. Выходить на бизнес-коммуникации можно в нескольких направлениях.

Если это личные контакты, их удобно производить на деловых мероприятиях, там, где собираются люди, принимающие решения, где есть ваша целевая аудитория. Пример — мероприятия сообщества «Бизнес Среда». Кроме того, необходимы коммуникации аудитории с вашим продуктом. Сейчас существуют различные платформы (социальные сети, мессенджеры), где аудитория быстро дает обратную связь.

Очень здорово, когда «внешнюю» коммуникацию продукта выстраивает лично глава компании. Это существенно повышает лояльность человека к бренду.

Важно создавать ценность в коммуникациях. При деловом общении нельзя продавать «в лоб» и сразу навязывать свои услуги. Это может вызвать отторжение. Я стараюсь строить деловые коммуникации с позиции «win-win», то есть предварительно думать о том, что я могу дать этому человеку, что он получит от взаимодействия с нашей компанией.

Необходимо продумать очевидные выгоды для клиента и начать именно с них. Важно оперативно откликнуться на запрос человека своими ресурсами. После этого он будет лоялен и готов быть полезным вам.

Также важно обработать обратную связь, поступающую извне. Важно даже из негативного комментария извлечь правильные выводы. Сделайте союзниками даже тех, кто дает пока отрицательные отзывы. Дайте ему бонус, поблагодарите и скажите, что с вашим мнением продукт станет лучше.

Подготовила Анастасия Корнилова

Источник: delosmi.ru