Новое исследование Gartner «2022 CIO and Technology Executive Survey» показало, что большинство ИТ-директоров в этом и следующем году направят свои инвестиции в безопасность, искусственный интеллект и распределенные облачные технологии.

В ходе исследования основное внимание было уделено «business composability» (композитность, компонуемость, сочетаемость бизнеса) — понятию, которое включает в себя менталитет, технологии и набор операционных возможностей, позволяющих организациям внедрять инновации и быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям бизнеса.

В отчете обощены данные, полученные от 2387 CIO и технологических руководителей коммерческих компаний и государственных организаций из 85 стран, совокупные доходы/бюджеты которых составляют около 9 трлн. долл., а расходы на ИТ — 198 млрд. долл.

По словам Моники Синха, вице-президента Gartner по исследованиям, композитность бизнеса — это «противоядие от нестабильности». «63% CIO организаций с высоким уровнем композитности сообщили о более высоких показателях эффективности бизнеса по сравнению с коллегами или конкурентами в прошлом году. Кроме того, они лучше справляются с поиском новых потоков ценности с помощью технологий», — сказал она.

Композитные материалы (Что это такое?)

Две трети (66%) всех респондентов назвали кибер- и информационную безопасность областью, в которую они планируют увеличить инвестиции в следующем году, это направление возглавило список запланированных на 2022 г. инвестиций. Более половины респондентов отметили, что бизнес-аналитика и анализ данных также будут областями, в которые они планируют инвестировать значительные средства в следующем году.

«Окружающая среда становится все более сложной, что определяет необходимость продолжения инвестиций в кибербезопасность. Высокий уровень композитности поможет предприятию быстрее восстановиться после инцидента кибербезопасности и возможно даже минимизировать его последствия», — сказала Синха.

CIO и технологические руководители предприятий с высоким уровнем композитности сообщили, что в 2022 г. они ожидают увеличения доходов примерно на 7,7% и роста ИТ-бюджетов примерно на 4,2%. По данным Gartner, предприятия с низкой степенью композитности ожидают роста доходов и бюджетов на 3,4 и 3,1% соответственно.

Синха объяснила, что большинство предприятий с высокой степенью композитности организуют стратегическое планирование и бюджетирование как непрерывную и итерационную деятельность, чтобы легче приспосабливаться к изменениям.

«Не имея больших дефицитов, которые нужно устранять в других местах, CIO могут позволить себе инвестировать в композитность, особенно в ИТ-разработчиков и бизнес-архитекторов, которые могут проектировать в композитном стиле», — сказала она, добавив, что в во всем мире ожидается самый быстрый рост ИТ-бюджетов за последние десять лет: средний рост общего ИТ-бюджета всех респондентов исследования составит 3,6%.

Опрос также был посвящен тому, как CIO могут продвигать композитное мышление, композитную бизнес-архитектуру и композитные технологии.

Сделано в Росатоме. Композитные материалы

По словам Синха, композитность бизнеса не является одинаково высокой, потому что это требует переосмысления бизнес-мышления. Традиционное бизнес-мышление рассматривает изменения как риск, в то время как композитное мышление — это средство преодоления риска ускорения изменений и создания новой ценности для бизнеса.

«Цифровые бизнес-инициативы терпят неудачу, когда бизнес-лидеры заказывают проекты у ИТ-отдела, а затем уклоняются от ответственности за результаты внедрения, рассматривая их как очередные ИТ-проекты. Вместо этого предприятия с высоким уровнем композитности принимают распределенную ответственность за результаты цифровизации, что отражает сдвиг, который большинство CIO пытаются осуществить уже несколько лет, а также создают многопрофильные команды, которые объединяют бизнес и ИТ-подразделения для достижения бизнес-результатов», — сказала Синха.

Она отметила, что бизнес работает на технологиях, но сами технологии должны быть композитными, чтобы обеспечивать работу композитного бизнеса. Композитность должна распространяться на весь технологический стек, от инфраструктуры, поддерживающей быструю интеграцию новых систем и новых партнеров, до технологии рабочего места, поддерживающего обмен идеями.

«CIO предприятий с умеренной или низкой степенью композитности должны развивать эти три направления композитности бизнеса, чтобы сделать свою организацию более гибкой и лучше оснащенной для работы в быстро меняющейся бизнес-среде, — сказала Синха. — Это постепенный, но обязательный процесс, который будет происходить в и в последующие годы».

Источник: www.itweek.ru

Сделать композиты лучше, чем алюминий и начать продавать его

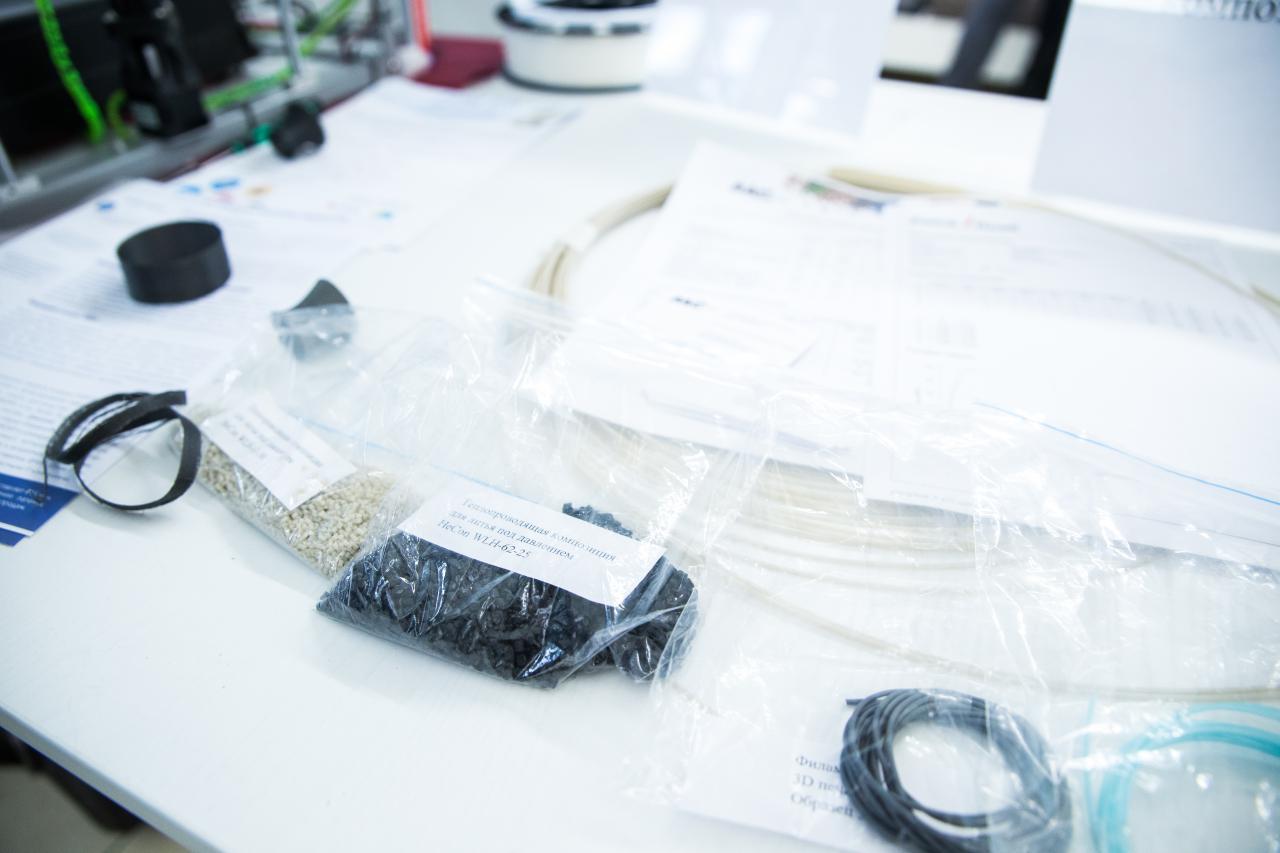

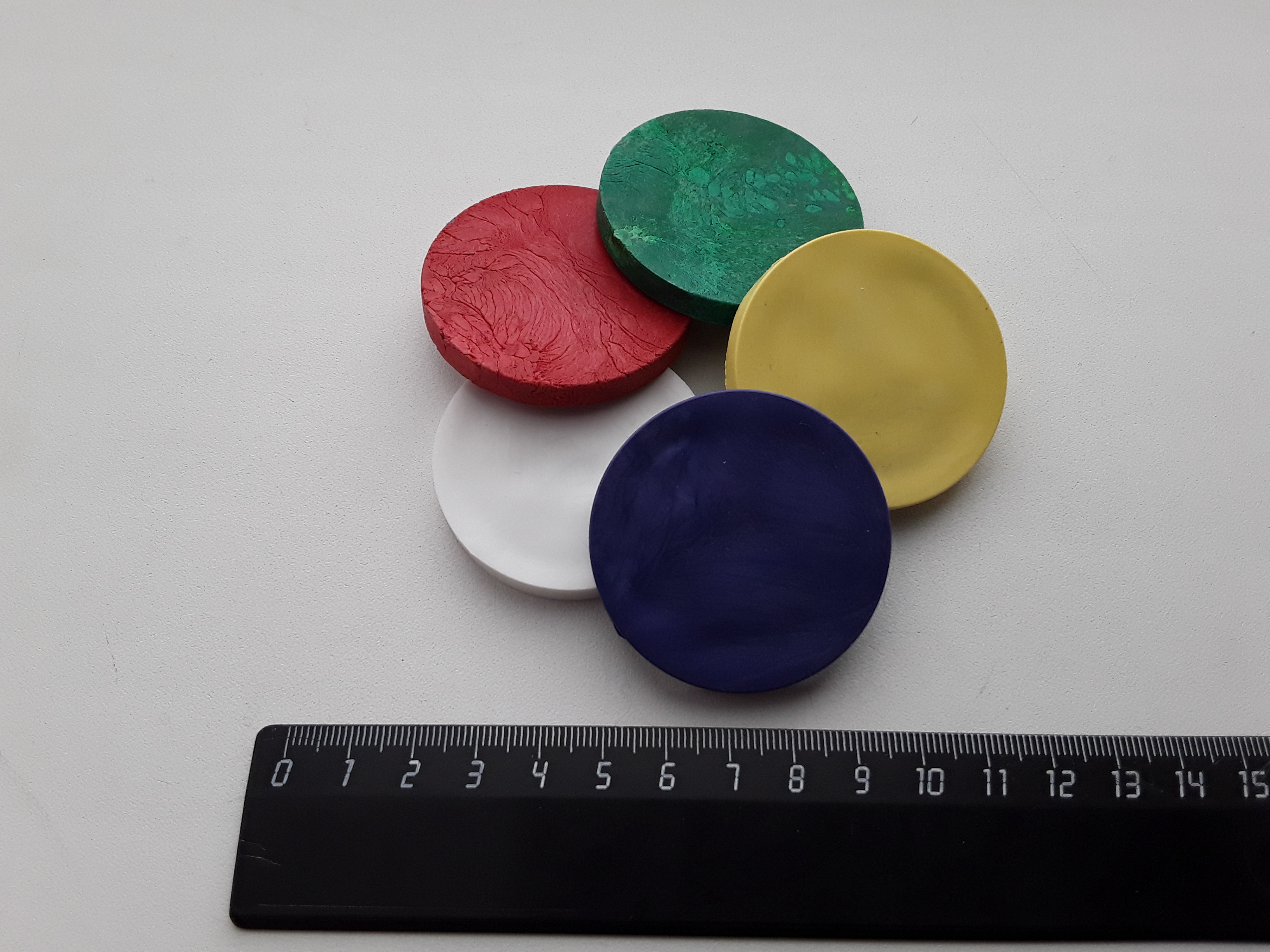

Одна инжиниринговая компания разработала теплопроводящий полимерный композит, который превосходит алюминий и другие металлы по своим эксплуатационным показателям при изготовлении изделий микроэлектроники, светодиодных элементов и компьютерной техники.

В ходе развития проекта для создания принципов управления показателями композиций разработчики экспериментировали с материалами на имеющейся лабораторной базе, регулирования их теплофизических свойств, электропроводности, механических характеристик, устойчивости к действию атмосферы и агрессивных сред, но в итоге получила составы с лучшей теплопроводностью. Сейчас полимерные компаунды компании обладают теплопроводимостью в 100 и более раз превосходящую теплопроводность обычных полимеров. Авторы проекта нашли производственную площадку, на которой возможна аренда оборудования и выпуск опытных партий новых композитных материалов.

«В LED-индустрии (светодиодной) достигнут «технологический предел», а для улучшения отвода тепла нужно создавать дополнительные сложные конструкции, поскольку алюминий не эффективный и дорог. Потребителями разработки являются производители LED-ламп (самая широкая область применения и самый растущий рынок), микроэлектроники и других отраслей, где важен теплообмен», – говорит руководитель проекта Андрей Косенов.

Теплопроводящие полимеры на 38% дешевле алюминия и других аналогов за счет сокращения этапности технологических операций. Перспективные композитные материалы решают проблемы переноса тепла и устойчивы к агрессивной внешней среде. По словам разработчиков, в мире не более 10 компаний разработали подобный материал.

«Можно сказать, что наступил век полимеров. Сейчас мы замахнулись на те области применения, на которые не решались ранее, создавая материалы с новыми свойствами. Мы можем предсказывать, как формируется надмолекулярная структура композита, протекают надмолекулярные взаимодействия в системе ингредиент-ингредиент, механизмы молекулярных реакций, построение новых полимерных структур при помощи вычислительной техники, применение которой облегчает и ускоряет разработку материалов. У нас есть возможность создания современных материалов, необходимых для применения в транспортной промышленности, микроэлектронике или передовом производстве. Например, современный самолет более чем на 50% состоит из композитных материалов», – говорит разработчик.

Композитный бизнес

В 2016 году разработчики выиграли венчурную ярмарку, после которой инвест-фонд вложил 5 млн рублей за 20% компании. Выпуск продукции был приостановлен до получения патента. При этом в том же году оборот по продажам составил 37 тыс. долларов. Чтобы выйти на рынок, компания разработала сразу готовое к эксплуатации изделие.

Первым клиентом стал производитель светотехнического оборудования «Светозар», который заменил материалом от A.A.C.Polymers (это название инжиниринговой компании, которая сделала эти полимеры) итальянский композит фирмы LATI. Другим потенциальным потребителем на рынке LED-ламп стал «НЕПЕС РУС».

«Мы начали тестировать различные виды продукции при помощи 3D-печати и работать с целевыми аудиториями, которые находятся в промышленном секторе и ранее не представляли, как использовать этот материал, когда важен процесс теплопереноса в условиях агрессивных сред и специальных условиях. В наших планах получить патент, устранить барьеры, которые мешают применять его и вернуться к производству и продажам, поскольку шесть заводов ждут от нас композиты», – рассказал глава A.A.C.Polymers.

По данным аналитической компании Strategies Unlimited, мировой рынок теплопроводящих полимерных композитов составляет 2,1 млрд долл. К 2021 году прогнозируется рост до 11 млрд долларов. Компания планирует занять 0,2% мирового рынка.

- индустрия 4.0

- композитные материалы

- передовое производство

- нанотехнологии

Источник: habr.com

Композитные решения – фокус на задачах, а не на системах

Недавно компании AXELOT и «Первый БИТ» объявили о выходе на рынок компании GRADUM: новый игрок будет специализироваться на комплексных проектах по внедрению «1С:ERP», фокусируясь не только на классическом «монолитном» подходе, но и создании композитных приложений.

Недавно компании AXELOT и «Первый БИТ» объявили о выходе на рынок компании GRADUM: новый игрок будет специализироваться на комплексных проектах по внедрению «1С:ERP», фокусируясь не только на классическом «монолитном» подходе, но и создании композитных приложений. Мы задали несколько вопросов директору по развитию бизнеса GRADUM Максиму Власову и ее генеральному директору Алексею Тимашову. Какие задачи стоят сегодня перед крупными компаниями, которые хотели бы внедрить у себя ERP-систему?

Максим Власов М. В.: У крупных компаний всегда множество различных задач: у кого-то они носят скорее локальный характер, а у кого-то – глобальный. Как правило, заказчику требуется автоматизировать достаточно большую часть бизнеса, притом что у него уже есть сложившиеся бизнес-процессы, внедрено программное обеспечение, сформирован IT-ландшафт.

И здесь можно пойти двумя путями. Первый – убрать все это и установить новую единую монолитную ERP-систему (в силу нашей специализации мы в данном случае предлагаем «1С:ERP» – она обладает очень широкой функциональностью и автоматизирует множество бизнес-процессов). Но такой подход не для слабонервных.

Ведь, когда ты вносишь столь глобальные изменения, выплывает сразу множество рисков: новая система, новые подходы, сложности восприятия пользователями, проблемы с миграцией данных и т. д. – все это под силу далеко не каждой компании, а самое главное – не всегда есть смысл в таких глобальных изменениях. Поэтому есть и альтернативный сценарий, который построен на концепции композитных приложений.

Этот термин многие толкуют по-разному. Мы же под ним подразумеваем единое информационное пространство, состоящее из большого количества элементов или отдельных приложений, связанных между собой в рамках сквозных бизнес-процессов.

То есть процесс может начинаться в одном приложении, а затем для последовательной обработки связно переходить в другое, третье и т. д. Иными словами, из существующих у клиента приложений мы создаем замкнутую информационную среду, в которой бизнес-процессы функционируют связанно, а не обрываются там, где заканчивается приложение. Можно ли пояснить на примере? М. В.: Конечно.

Скажем, заказчику нужно решить задачу улучшения клиентского сервиса. В процессе продажи товара задействованы несколько служб: отдел продаж, финансовый отдел, склад, транспортный отдел.

Можно было бы внедрить здесь монолитную систему, автоматизирующую все эти функции и обеспечивающую взаимодействие всех этих отделов таким образом, чтобы менеджер по продажам не продал бы отсутствующий на складе товар или не договорился о доставке не на тот срок, склад бы не отгрузил неоплаченный товар, а транспортный отдел не привез бы товар по неправильному адресу. В монолитной системе все это можно реализовать.

Но чаще мы видим у заказчика множество уже внедренных разнородных систем, где такие сквозные бизнес-процессы практически отсутствуют. Точнее они присутствуют, но обеспечиваются «универсальным сквозным интерфейсом» под названием «человек», который вынужден «прыгать» из системы в систему и выполнять кучу ручной работы с соответствующей скоростью и ошибками.

Собственно, действуя в концепции композитного приложения мы не предлагаем выкинуть все старое и поставить все новое, мы решаем задачу таким образом, чтобы, например, менеджер по продажам, работая в уже существующей CRM-системе, в реальном времени получал или передавал всю необходимую информацию в другие приложения: складскую систему, транспортную систему, финансовую систему и т.д. То есть мы не внедряем заново все эти системы, но, повторяю, объединяем их в единый бизнес-процесс, предоставляя заказчику единую функциональность.

Этот подход гораздо дешевле и проще. На продукции каких вендоров ваша компания реализует проекты по внедрению композитных приложений? М. В.: В основе композитного подхода лежит продукт DATAREON ESB, сервисная шина данных предприятия, разработанная нашим технологическим партнером – компанией DATAREON.

Она обеспечивает единый событийный интерфейс для всех участников единого композитного приложения: каждая из его составных частей словно включается в розетку, а шина данных отвечает за взаимодействие этих частей в режиме реального времени. Фактически мы переходим от традиционной интеграции приложений, когда раз в час, в полдня или даже в день данные выгружаются из одного приложения в другое, – к событийной модели, когда события и данные моментально отражаются в системах, маршрутизируется, обрабатываются.

События и данные циркулируют по шине и внутри бизнес-приложений, формируя тем самым сквозной бизнес-процесс. По сути, все работает так же, как и в монолитном приложении. Можно реализовать не только взаимодействие приложений, но и единый пользовательский интерфейс, в котором будут отображаться все необходимые пользователю элементы.

Какие преимущества дает композитный подход заказчику? М. В.: Исчезает необходимость в перевнедрении всех функциональных блоков. Плюсы этого очевидны, и я их упоминал выше. Но особо хочу отметить проблемы, связанные с переносом данных.

Часто при переходе с одной системы на другую исторические данные не сохраняются из-за несоответствия структур хранимой информации в новой и старой системах. Соответственно построение аналитической отчетности по старым периодам в новой системе бывает труднореализуемым. В случае композитного приложения у нас нет никакого старого и нового приложения и этот вопрос не возникает.

Конечно, монолитное приложение проще администрировать, чем композитное. Тем не менее, на наш взгляд, плюсы перекрывают минусы. Мы в компании GRADUM предлагаем оба варианта, в зависимости от готовности заказчика к резким переменам или, напротив, боязни радикальных изменений.

Будет ли со временем композитный подход превалировать на рынке или оба – и монолитный, и композитный – будут сосуществовать? М. В.: Эти подходы во многом сочетаются. Можно внедрить ERP, но не на уровне управляющей компании, а на уровне локального предприятия.

Для этого предприятия система будет восприниматься как монолитная, а в масштабах всего холдинга может стать элементом композитного приложения, будучи интегрирована с документооборотом и другими глобальными бизнес-решениями. Было бы неверно использовать какой-то один подход и начисто отвергать другой.

Наша цель – потратить меньше денег заказчика и решить его бизнес-задачи наиболее оптимальным способом. А композитный подход во многих случаях как раз и является таковым: его себестоимость для компании сильно ниже, а процесс внедрения намного проще. Роль IT-директора и IT-службы в компаниях трансформируется: тот и другой превращаются в координаторов услуг и сервисов, их цель – не внедрение того или иного решения, а автоматизация бизнес-процессов, сокращение затрат и ускорение вывода новых продуктов. Как в этой связи будет строить свою работу компания GRADUM?

Алексей Тимашов А. Т.: CIO приблизились к бизнесу, вы правы. Хотя некоторые из них, наоборот, спустились на уровень ниже, ближе к начальнику отдела автоматизации. Но растущие специалисты понимают, что бизнесу нужно решение задач, а не внедрение какого-то программного продукта.

Такой подход мы воспринимаем положительно, поскольку всегда стремились работать с заказчиком с позиций решения его задач, а не внедрения ПО, пусть даже самого лучшего. Иногда продукт может и не внедряться, а достаточно осуществить какие-то организационные изменения в бизнес-процессах. Такое часто бывает при реорганизации складского хозяйства.

Поэтому все эти изменения облегчают жизнь нашей компании, и нам не нужно перестраивать свою работу под эту тенденцию. Как вы оцениваете насыщенность российского рынка ERP-решений? Насколько высока на нем конкуренция? А.

Т.: Несмотря на все призывы к импортозамещению, последний отчет IDC о рынке ERP в России свидетельствует, что доля SAP не упала: как составляла 49%, так и составляет. Что касается «1С», то ее доля выросла примерно на 1%. Так что резкого роста доли российских продуктов на рынке не наблюдается. Совокупно SAP и «1С» занимают 82%.

Конкуренция очень жесткая, но в основном происходит между этими двумя лидерами. Еще более сильная конкуренция – между системными интеграторами, работающими на рынке решений «1С», что во многом связано с политикой самого вендора и крайне низким порогом входа на данный рынок. И это влияет как на качество внедряемых решений, так и на уровень маржинальности, которая крайне низкая.

Насколько целесообразно при реализации ERP-проектов использование современных методик управления, таких как Agile, Scrum и другие? М. В.: Они вполне применимы. Обычно крупные заказчики действуют по ГОСТ-34 и модели Waterfall. В принципе современные методики можно применять и в рамках ГОСТ-34.

Взять, к примеру, этап разработки: он может быть длительным, но Agile и Scrum позволяют разбить его на короткие итерации, в рамках которых ставится задача, назначаются ответственные и осуществляется контроль исполнения. Никаких проблем здесь нет. Это очень удобно для управления большими командами, поскольку не позволяет людям расслабляться, а затем работать в режиме аврала.

Опубликовано 04.01.2018

Показать комментарии (0)

Источник: www.it-world.ru