Тема 2.3 планирование научно-технического и социального развития предприятия (планирование потенциала предприятия)

Цели и задачи плана научно-технического и социального развития предприятия (НТ и СРП)

Научно-техническое и социальное развитие предприятия представляет собой процесс совершенствования техники, технологии, выпускаемой продукции и услуг и профессиональных возможностей кадров в целях интенсификации производства, повышения его эффективности и качества продукции, а также улучшения условий труда и охраны здоровья работников, их жилищных и культурно-бытовых условий.

Необходимость разработки плана научно-технического и социального развития предприятия (НТ и СРП) вызывается действием следующих основных факторов:

- рост сложности выпускаемых изделий, повышение качества продукции и выпуск принципиально новых видов продукции;

- моральное и физическое старение техники и технологии;

- потребность в сбережении всех видов ресурсов;

- необходимость охраны окружающей среды;

- изменения в организации производства, условий труда;

- необходимость решения социальных проблем коллектива (повышение его уровня жизни) и т.д.

Цель планирования НТ и СРП – создать материальные условия для наиболее эффективного выполнения предприятием тех задач, которые на него возлагаются. Достижение этой цели обеспечивается решением комплекса задач:

Нет прибыли — нет бизнеса #бизнес

- внедрения в производство новых орудий и средств труда для производства соответствующей продукции;

- внедрения средств механизации и автоматизации производства;

- совершенствования действующей технологии и применения новых прогрессивных технологий;

- использования новых предметов труда, топлива и энергоносителей;

- совершенствования систем и средств управления производством и реализацией продукции на основе современных технологий управления (АСУ, ИСУ, АСУТП);

- обеспечения охраны окружающей среды;

- повышения квалификационного уровня работников;

- оптимизации структуры «основное производство – инфраструктура производства»;

- расширения производства за счет нового строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения;

- повышения жизненного уровня своих работников и т.д.

Содержание и структура плана НТ и СРП

План НТ и СРП состоит из следующих подразделов:

- создание, освоение новых и повышение качества выпускаемых видов продукции;

- внедрение прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производства,

- совершенствование управления, планирования и организации производства;

- внедрение научной организации труда (НОТ);

- капитальный ремонт и модернизация основных производственных фондов;

- мероприятия по экономии материалов, топлива, энергии;

- проведение НИР и ОКР;

- изменение социально-квалификационной структуры кадров;

- улучшение условий труда и охраны здоровья работников;

- социальное развитие трудового коллектива;

- организация рационализаторской и изобретательской работы;

- основные показатели технико-экономического уровня производства и выпускаемой продукции;

- технико-экономические результаты внедрения мероприятий по техническому развитию и совершенствованию организации производства.

Исходными данными при разработке данного плана являются:

ЭТОГО БИЗНЕСА У НАС ЕЩЕ НЕТ! БИЗНЕС! #shorts

- прогнозы развития научно-технического прогресса и результаты выполненных НИР и ОКР;

- намечаемые размеры капитальных вложений (инвестиций);

- материально-технические ресурсы и текущие затраты на развитие техники и совершенствование организации производства;

- длительно действующие нормы и нормативы;

- лицензии, патенты, изобретения, рационализаторские предложения;

- научно-техническая информация об опыте работы отечественных и зарубежных предприятий;

- намечаемые мероприятия по снятию с производства продукции, не имеющей спроса и т.д.

Показатели плана НТ и СРП

Показатели плана НТ и СРП систематизируются на:

- натуральные показатели (номенклатура всех планируемых мероприятий);

- экономические показатели (затраты на внедрение, экономический эффект, рентабельность);

- технические показатели (уровень специализации, уровень механизации и автоматизации, технический уровень, удельный вес прогрессивного оборудования);

- социальные показатели (численность, структура кадров, заработная плата, удельный вес рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и т.п.)

Для наиболее полного определения технико-экономических показателей, которые должны быть достигнуты в планируемом периоде в результате намеченных мероприятий, в плане предусматривается система показателей эффективности производства, среди которых можно выделить следующие:

- эффективность использования основных средств предприятия (фондоотдача, фондоёмкость, коэффициент использования мощности, рентабельность основных средств);

- эффективность использования трудовых ресурсов (производительность труда, выработка, фондовооружённость);

- эффективность использования оборотных средств (оборачиваемость, продолжительность оборота);

- эффективность использования материальных затрат (материалоёмкость, материалоотдача, рентабельность продукции);

- эффективность использования капитальных вложений (срок окупаемости, дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и др.).

Расчет экономической эффективности разрабатываемых мероприятий производится на основе действующих методик и инструкций.

Источники финансирования плана НТ и СРП

Для проведения и финансирования плана НТ и СРП могут быть использованы:

- собственные средства предприятия:

- амортизационные отчисления на реновацию основных средств;

- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (с учетом доходов от прочей деятельности);

- паевые (обязательные) взносы учредителей предприятия;

- средства, получаемые от реализации собственных ценных бумаг;

- прибыль, выводимая из-под налогообложения на финансирование капитальных вложений (положение действовало до 2000 г.).

2. привлеченные средства:

- банковский кредит на коммерческой основе;

- бюджетные ассигнования на выполнение конкретных программ федерального или местного значения;

- денежные и материальные (добровольные) взносы учредителей в увеличение уставного капитала;

- средства юридических лиц и граждан через эмиссию ценных бумаг.

Источник: studfile.net

Сущность и роль НТ на предприятии.

Объектом изучения курса явл. труд, т.е. целесообразная деят-ть людей, направленная на создание материальных или духовных ценностей. Любой процесс труда вкл. 3 элемента:

1) целесообразная деят-ть людей — в процессе труда работники реализуют свою рабочую силу, т.е. сов-ть умственных, физ-х, интеллект-х свойств, кот. определяют способность к труду.

2) орудие труда – это, то чем люди воздействуют на предметы труда (инструменты, обор-е).

3) предметы труда – то, на что направлено воздействие человека.

Труд – динамический процесс, в ходе кот. все 3 элемента нах. во взаимодействии и в единении.

Основная цель курса – изучение и выявление путей повышения эффект-ти труд-й деят-ти с учетом влияния технич. отраслевых и соц-экон. факторов пр-ва.

Трудовой процесс на предприятии.

Структура трудового процесса.

Трудовой процесс – часть пр-го процесса выполняется при участии работников.

Произв-й процесс – процесс превращения сырья в готовый продукт.

Трудовой процесс по изготовлению к-л продуктов состоит из взаимосвязанных частичных труд=х процессов, кот. выполняются на разных рабочих местах и разных стадиях пр-ва.

Виды пр-х операций, структура операций.

Основной частью трудового процесса явл. пром. операция. Это часть ТП, кот. выполняется на опред. раб. месте, над опред. предметом труда и опред. работником. Операция харак-ся единством вещественных элементов пр-ва и самого работника.

Степень деления процесса на операции зависит от: технологии, V пр-ва, особенностей сырья, сезонных колебаний пр-ва.

В зав-ти от назначения операции бывают: технологические – изменение физ-хим. свойств.; транспортные – перемещения в пространстве предмета труда,ГП, тары, отходов; контрольные – контроль качества сырья, ГП, за параметрами процесса.

В зав-ти от применяемых средств труда: ручные, машинно-ручные, машинные, автоматизированные.

Составными частями операции явл. комплексы приёмов – простые приемы ( это законченная часть операции, имеющая опред. целевое назначение и состоящая из нескольких трудовых действий); трудовые действия (это сов-ть нескольких трудовых движений непрерывно и плавно переходящих из одной в др. и имеющих общую цель); трудовые движения (мельчайшая часть операции, это однократное перемещение пальцев, кистей рук, туловища работника при выполнении операции).

Состав рабочего времени.

Рабочее время – устан-й законом период времени, в течении кот. работник должен выполнять порученные ему обязанности. Этот период вкл. 2 основные части: время работы и время перерывов (за искл. обедов).

Время работы — 1) по выполнению произв. задания –

ПЗ — подготовительно-заключительное время, вкл. действия связ. с подготовкой к выполнению задания и с его окончанием. (получение инструментов, просмотр чертежа).

О — основное (технологическое время), вкл. время воздействия на предмет труда, с целью изменения его свойств и положения в пространстве.

В — вспомог. время, вкл. действия, необходимые для осущ-я и выполнения основной работы.

ОП – операт. время — сов-ть О и В.

ОБС – время обсл-я рабочего места, вкл. действия, направл. на поддержание раб. места в рабочем необходимом санитарном состоянии.

Время работы — 2) не обусловлен. произв. заданием –

СР – случайная работа, кот. не входит в обязанности данного раб-ка, но выполнена им по собственной инициативе.

НР – непроизв-ная работа, она связана с недостаточной классификацией рабочего, с недостатками в качестве сырья, тары.

НЗ – работа не обусловл. заданием.

Время перерывов – 1) зависящих от работника

ОТД – перерывы на отдых, кратковременные перерывы для снижения утомляемости.

ЛН – перерывы на личные надобности.

ОЛ – перерывы на отдых и личные надобности.

ПП – прочие перерывы (опоздание, посторонние разговоры).

Время перерывов – 2) не зависящих от работника

ПО – перерывы по организац-технич. причинам, они связаны с недостатками в орг-и процесса.

ПТ – перерывы, обусл. орг-ей и технологией пр-ва.

ОЛ и ПТ – необходимые перерывы – регламентированные.

ПП и ПО – прямые потери раб. времени.

НП – нерациональные потери времени

Методы изучения трудовых процессов и рабочего времени

Классификация методов.

Трудовые процессы изучают с помощью визуальных наблюдений, видео-киносъемки и осциллографированием.

Визуальное наблюдение – основано на личном изучении наблюдателем раб. времени непосредственно на раб.месте. Виз. набл. могут проводиться без проведения замеров раб. времени (путем опросов, анкетирования), а также с проведением замеров (ФРВ, хронометраж, фотохронометраж).

ФРВ – фотография раб. времени, т.е. наблюдение и измерение всех без исключения категорий затрат раб. времени, на протяжении смены или ее части.

Хронометраж – наблюдение и измерение циклически-повторяющихся элементов операт-го времени, т.е. элементов операций.

Фотохронометраж – сочетание ФРВ и одновременного хронометрирования всех элементов трудового процесса, вкл. элементы операций.

Видео-киносъемка применяется, как правило, при изучении выявления и распространения передовых методов труда.

Осциллографирование основано на непрерывном автоматизированном контроле за работой и простоями обор-ия. Запись производится с помощью спец. приборов автоматически без участия наблюдателя.

Разновидности и назначение ФРВ.

По продолж-ти проведения: 1) фотография всей (полной) смены ФРД; 2) фотография части смены.

По виду наблюд-го объекта: 1) ФРВ исполнителя; 2) Фото времени использования обор-ия; 3) Фото процесса.

По кол-ву наблюд-х объектов: 1) индив. ФРВ; 2) групповая ФРВ (2-10 объктов); 3) массовая ФРВ (свыше 10 объектов).

По способу регистрации: 1) ФРВ проводимые методом непосредственных замеров времени (индив. ФРВ, групповая ФРВ, фотохронометраж); 2) метод моментных наблюдений (массовая ФРВ).

Особые разновидности ФРВ явл. самофотография – ее проводит не специально выделенный наблюд-ль, а сам работник. При этом изучаются не все виды раб. времени, а только потери. Основные цели ФРВ: 1) изучение использ-я раб. времени, выявление причин потерь, разработка мероприятий по их устранению; 2) получение данных для нормирования труда. По данным ФРВ устанавливают нормативы ПЗ, ОБС, ПТ и некоторые виды норм труда; 3) изучение опыта передовых работников.

Индивидуальная ФРВ.

Эта фотография обеспечивает max полноту и высокую точность результатов. Вкл. 4 этапа:

II. Проведение ФРВ. Наблюдатель записывает все выполняемые работы, перерывы с указанием причин в их фактической последов-ти, а также текущее время (час, мин) в момент начала, либо окончания каждого вида раб. времени.

III. Обработка материалов наблюдения: 1) опред-е продолж-ти и индексации затрат раб. времени; 2) группировка продолжит-ти с одинаковыми индексами; 3) составление фактического баланса раб. времени

IV. Анализ рез-ов и разработка мероприятий по улучшению использ. времени: 1) составление нормат-го баланса раб. времени; 2) оценка степени использ. раб. времени; 3) разработка мероприятий по улучшению использ. времени.

Нормат-ый баланс в раб. времени вкл. не все наблюдаемые виды раб. времени, а только те, кот. необходимы для качественного выполнения работы. В этот баланс не вкл. НЗ, ПП, ПО. Порядок составления норм-го баланса: — опред-е нормативов ТПЗ, ТОБС, ТПТ; — норматив ТЛН принимается за 10 мин за смену при любой длит-ти смены; — опред-е норматива времени на отдых в % от опер-го времени ТОП (РОТД) и в мин. на смену; — опред-е норматива ТОП на смену. РОТД – опред. по спец. норм. табл. с учетом факторов утомляемости, связанных с особ-ми работы. Тотд = ((Тсм – Тпз – Тобс – Тлн (10 мин.) — Тпт) * Ротд) / (100 + Ротд)

Топ см= (Тсм – Тпз – Тобс – Тотд – Тлн (10 мин.) – Тпт). По данным факт-го баланса и нормат. баланса опред-ся 2 группы показателей:

I. 1) удельный вес опер-го времени по наблюдению; 2) уд. вес потерь времени, зависящих и независящих от работника.

II. %-ты возможного повышения произв-ти труда за счет устранения потерь зависящих и независящих от работника (ПТ ) и общий % при условии полного соблюд-я нормат. баланса ПТ ОБЩ.

Заключительный этап анализа — разработка мероп-ий по устранению выявленных потерь раб. времени. Эти мероп-я явл. средством обоснования нормат-го баланса. Мероп-я разраб-ют на основе анализа причин раб. времени. По каждому меропр-ю опред-ся срок выполнения и возможный рост произв-ти труда.

Хронометраж.

Это наблюдение и измерение циклически повтор-ся элементов опер. времени.

Отличия от ФРВ: 1) Х. изучает не все виды рабочего времени, а только опер-е, при условии его циклической повторяемости; 2) Х. даёт сведения не раскрываемые фотографией (состав эл-ов операции, послед-ть выполнения, продолж-ть).

Основные цели Х.: 1) устан-е норматива опер. времени на операцию; 2) получение данных для расчета отдельных видов норм труда; 3) изучение и выявление передовых приёмов и методов труда; 4) выявление причин невыполнения норм выработки отдельными работниками.

Х. вкл. следующие этапы: 1) подготовка к наблюдению; 2) проведение наблюдений; 3) обработка и анализ рез-ов наблюдения.

I. 1) Выбор объекта, с учетом целей наблюдений; 2) ознак-е с орг-тех. условиями на раб. месте; 3) детальное изучение операций, разбивка её на элементы и устан-е фиксажных точек – внешние признаки, кот. указывают на начало и на окончание каждого элемента операции; 4) опред-е необходимого числа замеров по спец. таблице, с учётом требуемой точности норм и нормат. коэф-та устойчивости хроноряда; 5) обеспечение однородности сырья, передаваемого на раб. место.

II. Х. проводится 2 основными способами: 1) выборочным (при нем изучают и измеряют не всю операцию, а только отдельный элемент); 2) сплошным (непрерывным – изучают все элементы операции).

III. Обработка данных при сплошном Х. начинается с определения продолж-ти всех эл-ов операции по всем замерам. Полученные хронометражные ряды обрабатывают в след. порядке:

1) искл-е ошибочных и дефектных замеров, отмеченных наблюдателем при проведении Х.; 2) опред-е факт. коэф-та устойчивости каждого хроноряда. Ку=tmax/tmin; 3) сопоставление факт. коэф-та с нормативным и оценка качества наблюдения.

Нормат. коэф-т устойч. опред-я по спец. табл., с учетом серийности пр-ва на раб. месте, степени механизации работы и продолж-ти изучаемого эл-та. Если фак. коэф. ,то набл-е следует провести заново, предварительно устранив причину резких колебаний продолж-ти.; 4) опред-е суммарной продолж-ти по всем качественным замерам; 5) опред-е средней продолж-ти по каждому эл-ту операции; 6) анализ состава эл-ов операции, выявление возможности устранения отдельных малопроизв-х действий, проектирование рационального состава операции; 7) опред-е нормальной продолж-ти операции, путём суммирования нормативов времени по эл-ам. Нормативом опер. времени каждого эл-та явл. его средняя продолж-ть.

Нормирование труда.

Сущность и роль НТ на предприятии.

НТ – процесс разработки и внедрения норм затрат труда, сопровождаемый совершенствованием орг-тех. условий и способы выполнения работы.

Нормы и нормативы труда используют: 1) при проектировании рациональных форм орг-и труда; 2) при планировании трудовых показателей; 3) для орг-и оплаты труда; 4) для орг-и пр-ва.

Источник: megalektsii.ru

Нагрузочное тестирование: особенности профессии

В этой статье я расскажу про нагрузочное тестирование. Сейчас в России эта специальность стала уже не столь экзотической, как лет 15-20 назад. Но все равно, даже когда доводится собеседовать выпускников ведущих вузов страны (МГУ, МГТУ, МАИ, МИРЭА), редко можно услышать внятный ответ на вопрос «Что такое нагрузочное тестирование?».

Студенты знают, что есть программисты, аналитики, в лучшем случае – слышали про существование тестировщиков. И к роли последних отношение весьма скептическое: дескать, низкоквалифицированная работа для неудачников. А о том, что есть вид тестирования, более требовательный к техническому кругозору специалиста, чем в разработке, почти никто не догадывается. Попробуем исправить эту несправедливость.

Что такое тестирование и его место в процессе разработки ПО

Сначала несколько слов о тестировании вообще.

Сегодня вряд ли найдется столь смелый руководитель проекта или заказчик, который не озаботится организацией тестирования разрабатываемого продукта. И чем более зрелый процесс разработки, тем больше внимания уделяется тестированию. И ведь это лишь один из инструментов обеспечения качества! А в него входят и аудиты, и выстраивание процессов разработки… Но это уже отдельная тема, на которую написана не одна книга.

Если кратко сказать, что же такое тестирование, то это проверка продукта на соответствие требованиям. В идеальном упрощенном случае заказчик с помощью бизнес-аналитиков формулирует требования, системные аналитики вместе с архитекторами переформулируют их в технические задания, разработчики пишут код, а тестировщики проверяют, соответствует ли то, что написано, требованиям.

Инженер по нагрузочному тестированию Открытие , Удалённо , По итогам собеседования

Интуитивно понятно, что требования могут быть совершенно различными, а значит, будут отличаться важность и трудоемкость их проверки. Например, одно дело проверить требование «В правом верхнем углу экрана должна быть кнопка с крестиком, при нажатии на которую приложение закрывается» или «Фон главного экрана программы должен быть розового цвета», и совсем другое дело проверить требование «Система должна обслуживать 10 000 одновременно работающих пользователей и время реакции системы на их действия не должно превышать 3 секунды».

Отличие нагрузочного от других видов тестирования

Как требования отличаются друг от друга, так и виды тестирования, необходимые для их проверки, будут отличаться по приоритету, объему работ и квалификации выполняющего их персонала.

Для примера рассмотрим три наиболее распространенных вида тестирования: функциональное (ФТ), автоматизированное функциональное (АФТ) и нагрузочное (НТ).

Ручное функциональное тестирование (ФТ) – бесспорно, основной вид, и без него не обходится практически ни один проект разработки программного обеспечения. С него, как правило, начинается проверка новой системы, и уже потом наступает время АФТ и НТ.

Основные навыки специалистов по ФТ – умение разобраться в документации и функциональности тестируемого продукта, составление и выполнение тестовых сценариев. Порог вхождения в такую специальность достаточно низкий: не требуется навыков программирования или опыта работы в ИT, достаточно уверенного пользования компьютером, пытливого ума и аккуратности.

Среди людей, пришедших в ручное тестирование, я лично встречал не только выпускников технических вузов, но и бывших операционистов банка, учителей начальных классов и даже фельдшеров. Именно поэтому появился миф, что ФТ – это низкоквалифицированная работа для неудачников. А ведь опытный тестировщик совмещает в себе навыки и аналитика, и менеджера, и разработчика. И работать ему приходится со множеством инструментов разработки, тестирования, администрирования, багтреккинга и даже писать код на SQL или Python.

Автотестирование (АФТ) – работа на стыке разработки и тестирования. Специалисты АФТ автоматизируют рутинные или объемные проверки функционального тестирования. Они не только обладают основными навыками ФТ, но и пишут много кода на различных языках (Java, C#, Python, Scala…).

Этим тестировщикам не требуется настолько широко охватывать функциональность продукта, как в ФТ, но зато каждый из них достаточно глубоко погружается в логику работы и реализацию того фрагмента, тестирование которого он автоматизирует. В каком-то смысле работников АФТ можно назвать «программистами в тестировании», и порог вхождения в профессию достаточно высок. К базовым навыкам можно отнести опыт объектно-ориентированного программирования (ООП) и уверенное владение SQL. А через несколько лет работы специалист АФТ осваивает несколько языков программирования, специальные инструменты автоматизации, фреймворки и уверенно интегрирует свой код в процесс разработки, обладая навыками CI/CD и DevOps.

Нагрузочное тестирование (НТ) стоит особняком. Оно позволяет проверить такие нефункциональные требования к системе, как производительность, стабильность, масштабируемость, стрессо- и отказоустойчивость. На первый взгляд, в нем немного меньше глубина погружения в функционал и реализацию тестируемой системы, и в этом смысле НТ находится между ФТ и АФТ.

Но при более детальном рассмотрении оказывается, что специалист по НТ совмещает в себе навыки нескольких профессий. Во-первых, он должен быть немного архитектором, чтобы разобраться в устройстве продукта, понять его связи с другими системами и определить источники нагрузки.

Во-вторых, ему часто приходится выполнять роль аналитика, чтобы разобраться со специфическими нефункциональными требованиями к системе и составить модель тестирования. В-третьих, от него требуются навыки администрирования: серверов и баз данных до операционных систем и инструментов мониторинга. В-четвертых, специалист НТ должен уметь программировать.

Причем набор языков может быть самым разным: от С и Python до Java и Scala. Это обуславливается используемыми инструментами НТ и стеком технологий тестируемой системы. Приходится писать как собственно скрипты, моделирующие нагрузку, так и эмуляторы смежных систем («заглушки»), разного рода генераторы тестовых данных и парсеры. Но, в первую очередь, специалист по НТ должен быть тестировщиком, то есть мыслить категориями проверки системы на соответствие требованиям. Явно указанным или соответствующим здравому смыслу. По объему задачи НТ условно можно поделить на три равные части:

- Аналитика и архитектура с написанием документации (методика и отчеты НТ).

- Администрирование с настройкой мониторинга и системы на стенде НТ.

- Программирование (скрипты, «заглушки», парсеры…).

Таким образом, от специалиста по НТ требуются довольно противоречивые навыки: он должен быть аккуратен и внимателен, чтобы разбираться с технической документацией; усидчив, чтобы разбирать по логам и графикам причины проблем производительности; уметь неплохо программировать и при этом иметь широкий кругозор по ИT-технологиям. В области НТ, в отличие от ФТ и АФТ, очень большой разброс по квалификации специалистов, а значит и много возможностей для профессионального роста. При среднем пороге вхождения (требуются опыт программирования на любом языке, знание SQL и общее понимание сетевых технологий, которые даются в технических ВУЗах) за 2-3 года работы с различными системами специалист по НТ осваивает несколько языков программирования на уровне написания скриптов и «заглушек», погружается в устройство БД и особенности различных архитектурных решений от монолитов до микросервисов, осваивает различные инструменты НТ и мониторинга, повышает уровень владение SQL. Все это дает множество направлений для развития технических навыков.

![]()

Полоса препятствий. Как тестировщики стали незаменимой частью для бизнеса

При всех перечисленных различиях между типами тестирования у этих видов деятельности есть общие особенности: все они проверяют тестируемую систему на соответствие требованиям. Отличаются только цели и процесс.

Цели и процессы нагрузочного тестирования

Как и в любом тестировании, цели и процесс НТ вытекают из требований к тестируемой системе и зависят от организации разработки.

Примеры целей НТ:

- определение максимальной производительности на имеющемся оборудовании (в частности, позволяет понять, сколько пользователей сможет обслуживать разрабатываемая система);

- проверка стабильности (например, отсутствие утечек памяти на сервере и его стабильная работа в течение длительного времени, что особенно важно для систем 24/7);

- проверка масштабируемости (к примеру, после добавления еще одного сервера или оперативной памяти система сможет обслуживать большее число пользователей, когда вырастет количество клиентов);

- проверка стрессоустойчивости (если система сама восстанавливает свою работоспособность даже после сверхвысокой нагрузки, например, при наплыве клиентов в «черную пятницу»).

Для достижения каждой цели НТ нужно провести один или несколько тестов, при этом каждый из них может выполняться от нескольких минут до нескольких суток (например, тест проверки стабильности). Перед каждым тестом производится подготовка тестового стенда к нагрузке, а после выполняется анализ собранной информации (графики, таблицы, логи), делается заключение о том, успешно ли прошел тест, удовлетворяет ли система заявленным требованиям. Все это – «вершина айсберга» работ по НТ, а сам процесс может занимать от нескольких недель, до нескольких месяцев.

Различные варианты процессов НТ можно условно свести к двум:

- Нагрузочное тестирование внедрено в общий жизненный цикл продукта и выполняется на постоянной основе с каждым релизом системы. Команда НТ является частью общей команды разработки.

- Нагрузочное тестирование выполняется разово по заказу владельца продукта и часто представляет из себя отдельный проект со своим бюджетом, планом работ и командой.

В зависимости от варианта процесса меняется организация работ и взаимодействие в команде, формат документации, но при этом основные этапы сохраняются:

- Анализ системы (или внесенных в нее изменений).

- Подготовка или актуализация модели нагрузки и методики НТ (основополагающего документа в процессе).

- Подготовка или обновление стенда НТ.

- Разработка или актуализация скриптов НТ, «заглушек», скриптов генерации тестовых данных.

- Настройка мониторинга на стенде НТ.

- Сборка и отладка всего, что разработали, на стенде НТ.

- Проведение необходимых тестов.

- Анализ результатов тестов.

- Подготовка отчетности.

И на каждом из перечисленных этапов требуются те или иные навыки специалиста по НТ.

Основные навыки специалистов по нагрузочному тестированию

Как уже было сказано выше, работа в НТ требует разностороннего развития. Ниже приведу «джентельменский» набор навыков для уровня «middle+», т.е. среднего самостоятельного специалиста, способного в одиночку вести не слишком сложный проект НТ:

- Умение читать и писать техническую документацию (технические задания, методика НТ, отчеты).

- Умение вести переговоры — как телефонные, так и в переписке (приходится часто общаться с заказчиком и другими членами команды).

- Навыки программирования (конечно, не на уровне разработчика системы, но на различных языках, позволяющих решить необходимую задачу наиболее оптимальным способом).

- Навыки администрирования серверов приложения и баз данных (настройка стенда НТ, сбор логов и статистики).

- Навыки установки и поддержки средств мониторинга (без сбора информации о состоянии системы под нагрузкой ценность тестирования сводится к минимуму).

- Понимание архитектуры различных интеграционных решений и сетевых технологий (для построения модели нагрузки с учетом всех ее источников по различным протоколам обмена).

- Знание основ математической статистики (необходимо для обработки статистики, расчета профиля нагрузки и обработки результатов тестов).

- И, пожалуй, главный навык – умение искать необходимую информацию в интернете, т.к. почти каждый новый проект НТ вынуждает осваивать какую-нибудь новую технологию или заставляет искать решение проблем, с которыми ранее не сталкивались. Тут пригодится знание технического английского, без него будет сложно и при освоении новых инструментов НТ.

Конечно, не все эти навыки приобретаются сразу, и это далеко не полный их перечень. Но он позволяет понять, в каких направлениях приходится развиваться почти всем, кто связывает свою жизнь с нагрузочным тестированием.

Популярные инструменты нагрузочного тестирования

Если в функциональном тестировании еще можно обойтись без специальных инструментов, то в АФТ и НТ необходимы программы, позволяющие не только разрабатывать скрипты, но и выполнять их, проводя тестирование.

Еще лет десять назад в российском ИT господствовали enterprise-решения для НТ. Как следствие, данный вид тестирования на необходимом уровне могли себе позволить только крупные компании с большими бюджетами. Остальные довольствовались немногочисленными бесплатными opensource-решениями с «сырым» кодом, бедным функционалом и слабой поддержкой. Но время шло, дефекты этих инструментов исправлялись, а благодаря развитию сообществ, занимающихся нагрузочным тестированием, появилось настолько много расширений, библиотек и интеграций с другими инструментами, что возможности некоторых бесплатных решений сравнялись с функционалом платных. А отсутствие официальной поддержки с лихвой компенсируется форумами и чатами сообществ.

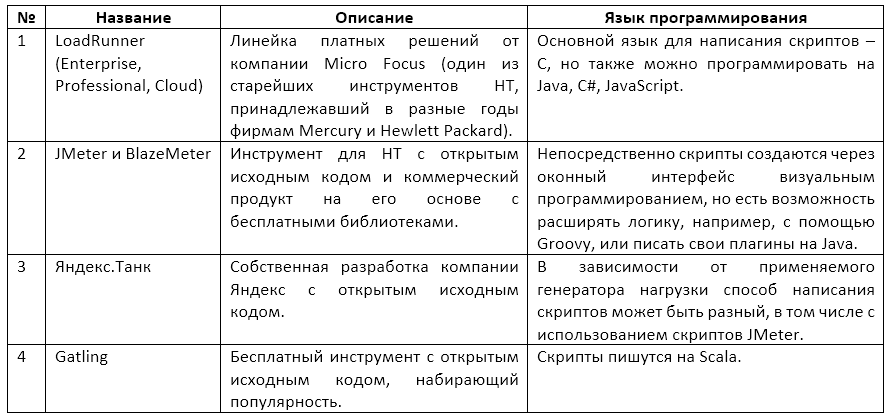

Поэтому на текущий момент список популярных инструментов для НТ по большей части состоит из бесплатных решений за исключением нескольких «динозавров»:

Подчеркну, что это перечень инструментов, позволяющих создавать скрипты НТ и выполнять тесты.

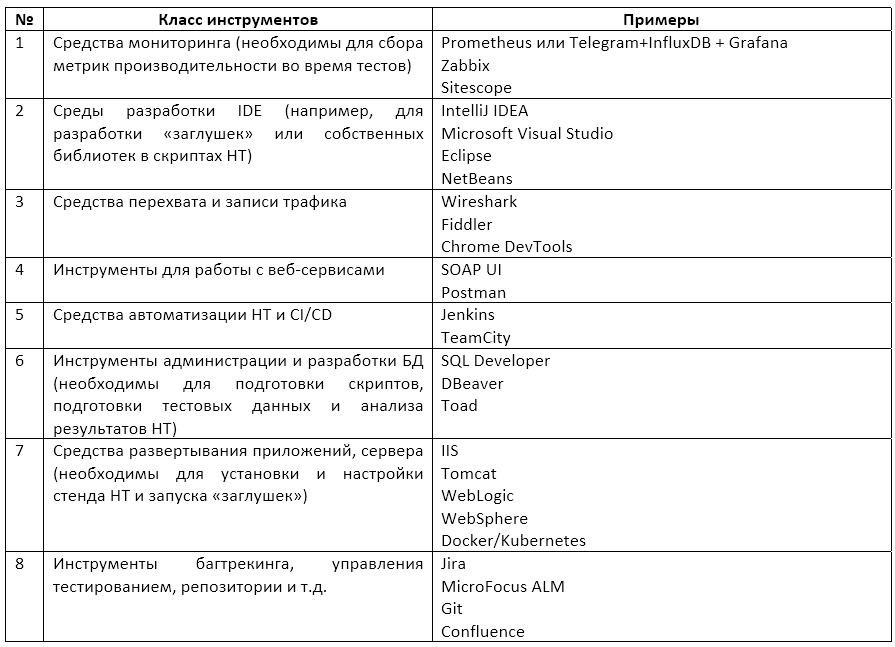

Кроме этого приходится пользоваться различными дополнительными средствами: