Рынок аналитики данных развивается стремительными темпами, как в мире, так и в России. Спрос на аналитические системы растет изо дня в день. Но прежде, чем гнаться за новинками, бизнесу нужно разобраться, какая система будет для него наиболее эффективной, считает Андрей Алексеенко, гендиректор компании Teradata в России

20 ноября 2020 14:52

П о данным отчета Hitachi Vantara и IDC, уже в 2019 году больше половины российских компаний (55,4%) были готовы инвестировать в аналитику данных, платформы и инструменты. Тем не менее до сих пор остается немало вопросов, которые рано или поздно встанут перед бизнесом, решившим вступить на этот путь. Попробуем разобраться с некоторыми из них.

Данные пронизывают все аспекты деятельности современной компании, подобно кровеносной системе в организме человека. Бизнес производит продукцию, оказывает услуги, продает, покупает, осуществляет логистические операции. Все эти процессы создают потоки информации, которые нужно собирать и анализировать. Но не ради самого анализа, а для улучшения клиентского опыта, повышения прибыли и снижения себестоимости. Ключевым пунктом в анализе является соединение различных типов данных из разных источников и проведение кросс-аналитики.

Зачем нужна СТАТИСТИКА для анализа данных? Что я использую в работе продуктовым аналитиком

Найти взаимосвязи и логику в цифрах

Все мы делаем покупки в магазинах, совершаем банковские операции, транзакции. Магазин знает, что вы купили, банк — какие операции совершаете. Все это — транзакционные данные. Они остаются внутри банка и магазина, поэтому считаются внутренними. Но вот вы пришли домой, ознакомились подробнее с покупкой и написали о своем опыте в социальных сетях — это уже внешние данные.

Объединение и выявление взаимосвязей между внутренними и внешними данными — направление, на котором сегодня сосредоточены наиболее продвинутые участники рынка.

Допустим, вы купили детскую коляску, поделились отзывом в соцсетях. Магазин уже заинтересован предложить вам что-то из сопутствующих детских товаров и, возможно, даже что-то из товарной линейки марки коляски. Внутренние данные обогащаются внешними — это направление сегодня активно набирает обороты. Недавно на российский рынок вышел сервис Netflix, и теперь интернет пестрит статьями с разбором принципов работы системы рекомендаций фильмов и сериалов. Часто сервис лучше знает вкусы пользователей, чем они сами, а некоторые фильмы относятся к жанрам, которые сам пользователь не стал бы смотреть без рекомендации Netflix.

Еще одно направление — так называемые неструктурированные данные. К ним можно отнести общение со службой поддержки в чате. На основе анализа таких обращений можно выстроить более удобные коммуникации, улучшить и оптимизировать бизнес-процессы.

Как собирают данные

Люди догадываются, что компании знают о них практически все. На самом деле пока бизнесу далеко до всеобъемлющего знания. Многое в поведении людей проходит мимо даже самых талантливых аналитиков и маркетологов. Социальные данные чаще всего используются в самом простом виде.

Все, что нужно знать о профессии аналитика данных

Поэтому сегодня набирают силу экосистемы — взаимодействие между различными компаниями, работающими на смежных рынках. Например, это продавцы автомобилей, банки, занимающиеся автокредитованием, службы автосервиса и страховые агентства. В будущем определять клиентский опыт будут именно экосистемы.

Представьте, потребитель впервые обращается в страховую компанию, которая уже обладает знаниями о нем. Человек выбирал себе машину по определенным характеристикам: светлый салон, автоматическая коробка передач, яркий цвет. Скорее всего, покупатель внимательно следит за машиной, хочет получать качественный сервис, эксклюзивное обслуживание.

По этим параметрам страховая компания уже может составить примерный портрет автовладельца и сделать ему индивидуальное предложение на эксклюзивное обслуживание в партнерском детейлинг-центре с бесплатной мойкой. Для такого взаимодействия необходимо решить множество задач, не только технических, но также организационных и юридических, но прежде всего необходимо начать делиться данными. Если подобная кооперация заработает, это будет выгодно всем: владельцу, партнерам и самим потребителям.

Даже крупные компании еще не все знают о своих клиентах — отсутствует целостная картина понимания жизни, интересов. Любое улучшение в данном направлении способно заинтересовать потребителя, улучшить его опыт и увеличить продажи. К примеру, банк ВТБ работает со статусом семьи. По различным косвенным признакам его специалисты понимают, что в семье должен появиться или уже родился ребенок. Молодые родители получают интересные и выгодные предложения — это приводит не только к дополнительной выручке для всех организаций экосистемы, но и к лучшему клиентскому опыту.

Анализировать данные выгодно всегда

Начинать этот процесс нужно с базовых вещей, которые дешевле и проще реализовать без потери выгоды для компании. Закон уменьшения отдачи хорошо иллюстрирует эту работу — каждый новый терабайт данных приносит меньше денег, чем предыдущий. На первом этапе результаты будут поразительными. Важно постепенно двигаться от того, что тебе сейчас доступно.

Говорят, данные — это новая нефть. Ведь, чтобы провести анализ в рамках одного магазина в большой розничной сети, придется принять во внимание складские и логистические процессы, ценообразование и т. д. В противном случае анализ данных не принесет никакой пользы.

С чего же начать? Прежде всего нужно спросить у самих себя: зачем это компании. Одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний Union Pacific Railroad благодаря анализу данных снизила количество аварий на 75%. Она оснастила свои составы датчиками работы оборудования, погодных условий и GPS-позиционирования.

На основе анализа этих данных прогнозируются риски аварий и технических неполадок. Ездить в поездах стало намного безопаснее.

Анализ данных — универсальный инструмент, который способен решить множество задач, однако поставить конкретную задачу должны руководители бизнеса, прислушиваясь к своим клиентам. Ясное и однозначное понимание задач вкупе с глубоким знанием о возможностях аналитики могут делать чудеса и превращать большие неповоротливые организации в Sentient enterprise (организация «чувствующая»). Также компании существуют и процветают за счет предоставления самого лучшего опыта своим клиентам и пользователям.

Больше текстов о политике и обществе — в нашем телеграм-канале «Проект «Сноб» — Общество». Присоединяйтесь

Источник: snob.ru

Зачем собирать и анализировать данные в бизнесе

Что нужно уметь делать в бизнесе в первую очередь — анализировать данные. Это значит, что необходимо постоянно изучать, упорядочивать, трансформировать, моделировать данные с целью выявления полезных сведений, выводов, выдвижения свежих идей, обоснования новых решений.

Анализирование данных имеет множество применений, подходов, аспектов, методов в бизнесе.

Для чего же конкретно требуется анализ данных? Он необходим для:

- оценки успешности текущей деятельности, внесения необходимых корректив,

- правильного выбора дальнейших бизнес-направлений,

- повышения продуктивности,

- корректирования расходов, увеличения доходов,

- выполнения необходимых исследований, например, маркетинговых.

Неудивительно, что стремление эффективно анализировать данные породило новейшие технологии в этой сфере.

Так, модный сегодня термин “Big data” фигурирует практически на всех профконференциях, посвященных многоаспектному анализу данных, прогностической аналитике.

Эта категория используется в областях, где актуальна работа с большими объемами данных и происходит постоянное увеличение скорости потока информации в организационный процесс: экономике, производстве, банковской деятельности, телекоммуникациях, маркетинге, веб-аналитике, и др.

Если буквально пару лет назад можно было только дифференцировать клиентов по группам со схожими предпочтениями, то сейчас возможно конструировать модели для каждого из клиентов в режимах реального времени.

Например, анализируя его перемещение по Интернет-сети в поисках конкретного товара. Потребительские интересы могут быть проанализированы, а на основе построенной аналитической модели выводится конкретные предложения, подходящая реклама.

Такая модель тоже настраиваемая, перестраиваемая в режимах реального времени.

Существуют три варианта функций, связанных с Big Data:

- управление/хранение — объемы данных в сотни терабайт не позволяют легко управлять/хранить их посредством реляционных традиционных баз данных;

- неструктурированные сведения — большая часть информации Big Data неструктурированная (текст, фото-, видео- изображения). Отсюда и вытекающие задачи;

- анализ Big Data — составление простых отчетов, построение, внедрение углубленных прогностических моделей, анализ неструктурированной информации.

В процессе анализа Big Data возникает ряд рабочих вопросов. В том числе:

- как организовать быстрое и эффективное извлечение анализируемых данных. Ряд практиков предлагает для этого использовать сервис Map-Reduce;

- составление простых отчетов. Например, для BI-отчетов существует множество продуктов с открытыми кодами, позволяющих вычислять средние, суммарные показатели, пропорции и другое посредством все того же map-reduce;

- углубленные статистики, прогнозное моделировани. Сокращение фактических данных, используя методы text mining (в том числе представленные в STATISTICA Text Miner), приводит к соответствующему уменьшению объема данных. Последние легко сопоставимы с структурированными существующими данными (например, фактические продажи). Такой анализ позволяет классифицировать клиентов по группам, изучить их желания, характерные особенности, жалобы и т.п.;

- построение моделей. Например, существуют реализации инструмента map-reduce для разнообразных алгоритмов прогностической аналитики/data mining, подходящих для параллельной масштабной обработки данных в файловой распределенной системе.

Этот способ анализировать данные может поддерживаться платформой STATISTICА StatSoft).

Источник: berichnow.ru

Сам себе data scientist или зачем нужен анализ данных менеджеру по продажам

Всем привет! Меня зовут Михаил Тимофеев. Когда я работал менеджером по продажам, меня постоянно мучали вопросы: почему клиент отказался, где моя зона роста, что делать, чтобы продавать больше? Ответов порой приходилось ждать очень долго, а максимум, чего я мог добиться — это ответы по чек-листу, да сухие цифры по количеству звонков, заявкам и времени на линии.

И тогда я решил все взять в свои руки. В статье расскажу о своём опыте создания DIY-системы учета и прогноза продаж в Excel (или его аналоге Calс из пакета LibreOffice), Power BI и Python 3 с подключенными библиотеками Pandas, NumPy и MatPlotLib.

Наверняка, многие, кто не первый год занимается поиском новых клиентов, ведет переговоры и договаривается о заключении сделок, самостоятельно ведут учет своей результативности. Это очень хорошая практика, так как позволяет не только предположить, насколько будет выполнен план, но и выявить места просадки и свои зоны роста. Современное ПО, от офисных пакетов до библиотек для языков программирования, существенно упрощает данный процесс. На помощь лично мне пришла статистика, которой занимался на одной из бывших работ, а ещё Школа программирования Ростелекома, где я прокачал скиллы в Python и PowerBI.

Немного о процессе продаж (каким он должен быть)

Приведу краткое описание бизнес-процесса: менеджер по продажам звонит потенциальному клиенту, проводит переговоры.

О продаже каких услуг идет речь

Продукты, которые я продаю — это услуги доступа в Интернет (ШПД), Wink (онлайн-кинотеатр + интерактивное ТВ), мобильную связь (MVNO) и видеонаблюдение. Можно добавить и услугу стационарной телефонии (ОТА), но заявки на неё столь редки, что можно убрать за скобки.

Первичным успехом является согласие клиента на подключение одной или нескольких услуг с оговоренной датой визита мастера-инсталлятора для настройки оборудования и сопутствующих монтажных работ. Далее клиенту звонит отдел координации для подтверждения заявки, даты визита мастера и решения каких-то возникших у клиента вопросов.

Финальный этап — визит мастера, который производит монтаж, настройку оборудования и передачу документации (сейчас есть тенденция на передачу в электронном виде). После выполнения всех работ и подписания договора, клиент вносит в течении трех дней сумму. Чаще всего в неё входит стоимость тарифа, оборудования и оплата подключения. Все довольны: клиент получается услугу, компания — нового клиента, а менеджер — премию.

Однако данная ситуация хороша лишь в теории. На практике успешные переговоры и получение согласия клиента — это только часть дела. Заявка, сделанная клиентом, может быть и не выполнена по множеству причин: от чисто технических до человеческого фактора. Но если не учитывать ошибки в заведении самой заявки из-за внутренних сбоев или отсутствия технической возможности подключения, то львиная доля неподключенных услуг — это отказы клиента.

Какие могут быть причины отказов

Я выделил девять основных типов отказов:

- Передумал или отпала необходимость (объединил в одну группу);

- Не устраивает монтаж;

- Родственники против подключения;

- Клиенту была предоставлена некорректная информация, в следствии чего — отказ от подключения;

- Дорого (отказ из-за цены я выделил в отдельную группу);

- Другой провайдер предложил более выгодные по мнению клиента условия;

- Недозвон до клиента (здесь тоже несколько типов недозвонов: сбросы, автоответчики, программы-антиспамы, иногда после единократного недозвона заявку закрывают или отправляют на доработку и др.);

- Без объяснения причин (бывает и такое);

- Прочее (все, что не попало в другие пункты);

Каждая из причин чаще всего имеет свои корни и объяснения. Моё личное мнение, что общая причина отказа — некачественные переговоры:

- клиенту что-то не объяснили;

- не рассказали подробно о выгодах, которые он получит, когда подключит услугу;

- предоставили неверную информацию;

- не обговорили условия монтажа;

- не взяли дополнительный контактный номер;

- переговоры прошли с лицом, не принимающим решение (не ЛПР).

Бывают случаи, когда сам клиент соглашается только ради того, чтобы от него отстали. Плюс накладываются разные внештатные ситуации как со стороны клиента, так и со стороны компании. Поэтому оформленная заявка дает лишь вероятность того, что клиент подключится.

А чему равна вероятность подключения? Вопрос — сложный и требующий исследования. Именно данным исследованием я и занялся.

Методология

В начале исследования я выделил факторы, которые на мой взгляд могут повлиять на вероятность подключения. И здесь сделаю одно важное допущение: цена не является основополагающей причиной согласия на подключение услуг. Считаю заблуждением, что всех интересует только цена.

Если это было бы так, то все пользовались самыми дешёвыми телефонами, ездили на самых дешёвых машинах, носили самую дешёвую одежду. Про продукты питания и вовсе молчу. Я не знаю ни одного человека, который был делал выбор только на основе стоимости.

Деньги — это лишь один из ресурсов, имеющихся у человека. Кроме денег есть и время, которое он готов потратить на общение с менеджером и на визит мастера, а так же выгода в виде экономии времени за счет высокой скорости, которую клиент получает после подключения. К нематериальным ресурсам я бы отнёс ещё и эмоции, которые также получает или тратит человек.

Поэтому цена, скидка, промо-период являются важными, но не основным критериями. Кроме того, цены на тарифы меняются. Выходят новые линейки тарифов и закрываются старые, стоимость одного тарифа может разниться даже в пределах одного города. Плюс нужно учитывать специфику территорий: базовые тарифы в Санкт-Петербурге отличаются, например, от тех же базовых тарифов в Мурманске. Если бы мы выбрали как основой фактор цену, то это очень бы усложнило нашу систему.

Так какой же фактор является основным? В качестве основного предлагаю для начала взять срок от момента подачи заявки до момента подключения или отказа, назовём его сроком давности заявки:

- Во-первых, это хорошо измеряемый параметр, так как нам всегда известны дата заведения заявки и дата закрытия (или назначения визита инсталлятора);

- Во-вторых, минимальный срок подключения (1-3 дня) практически един для всех регионов, в отличие от цены. Если не учитывать единичные случаи подключения в частном секторе или кейсы, когда проводится предварительная проверка технической возможности, то вполне реально вызвать мастера на ближайшие дни.

- В-третьих, справедливо считать, что чем меньше проходит времени от даты подачи заявки до визита мастера, тем меньше отрицательных рисков и выше вероятность подключения.

Строим модель вероятности подключения

Итак, первый параметр, который я использовал в модели — это срок от момента согласия клиента до дня подключения услуги (инсталляции). Первым этапом я занес данные по подключениям в таблицу Excel с полями, указанными под спойлером:

Поля таблицы с пояснениями

- NN — номер по порядку

- NLS — лицевой счет

- USLUGA — услуга

- DATA_N — дата заведения услуги

- DATA_X — дата закрытия заявки или визита мастера-инсталлятора

- SROCK — срок давности заявки (расчетный параметр)

- STATUSGLAV — статус главный (открыта или закрыта заявка)

- STATUSOPENCLOSE — статус исхода

- STATUSWHF — статус причины отказа

- MANAGER — менеджер, совершивший заявку.

Кроме того, было несколько второстепенных полей, касающихся статуса самого клиента, технологии подключения, региона и др.

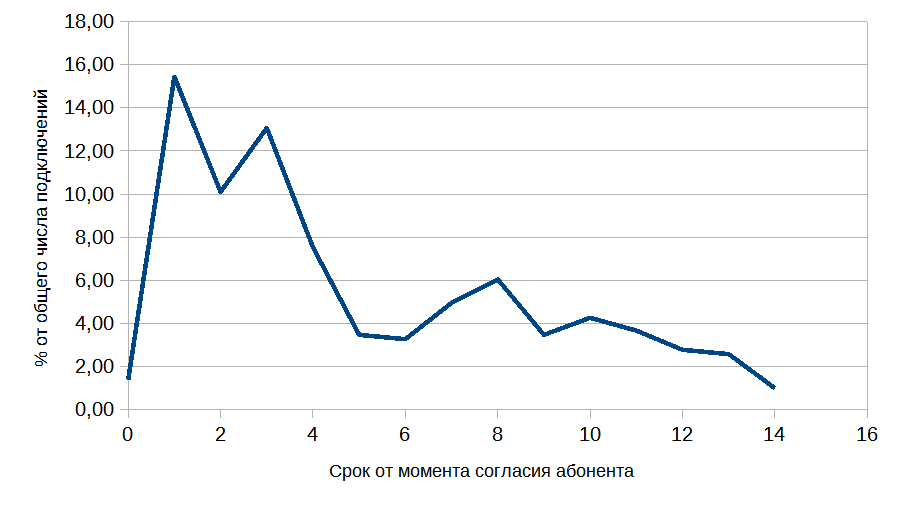

Первое, что пришло в голову — это посмотреть, влияет ли срок давности заявки на долю успешных подключений. Я рассчитал процент подключившихся заявок и построил график зависимости. На рисунке 1 показана зависимость доли подключений от общего числа относительно срока давности заявки:

На рисунке 1 видно, что большая часть заявок успешно подключилась, если от момента заведения заявки до момента визита мастера прошло не более трех дней.

Вывод первый: срок давности заявки имеет значение.

Сколько всего подключилось? Для этого за отчетный период я подсчитал все заявки, а также доли от общего числа подключений, отказов и заявок, где подключение было технически невозможно. Получилось 24,3% от общего числа заявок. Но нас больше интересует ответ на вопрос не «Почему человек подключился?», а «Почему он НЕ подключился, и что я мог сделать, чтобы человек стал нашим клиентом?».

Все отказы сгруппировал в соответствии с предложенной выше классификацией. Результаты вывел в виде диаграммы с процентным соотношением причин отказов (рисунок 2):

Ищем зоны роста в отказах

Изучив причины отказа, я увидел, что почти половина из них относится к случаям, когда до клиента не смогли дозвониться (недозвону), или потенциальный клиент передумал или отпала необходимость. Во многом эти причины отказов схожи. А поскольку от количества подключений напрямую зависит доход менеджера по продажам, нам нужно найти первопричины данных отказов и найти способы с ними справляться.

Один из самых верных способов решения очень прост: брать второй контактный номер и обязательно предупреждать клиента, что ему ещё будет звонить служба координации (чтобы он держал телефон при себе).

Если же клиент передумал или отпала необходимость, то в презентации были не полностью раскрыты выгоды клиента. Часто клиент дает согласие на эмоциях, а после звонка его переубеждают, или эмоции спадают (клиент не против монтажа, его устраивает цена, но не настолько, чтобы подключить услуги). Решение — совершенствовать этап продаж с презентацией продукта на основе выявленных потребностей не только клиента, но и его близких.

Иногда разговор идет не с лицом, принимающем решения (ЛПР), но если явно указано отсутствие согласия родственников или других заинтересованных лиц, я классифицирую в отказы под названием «родственники против».

Вывод второй: в причинах отказов кроется ключ к поиску зон роста и увеличению продаж.

Какие ещё факторы могут влиять? День недели и неделя месяца. Раньше мне казалось, что люди предпочитают подключаться в первых числах месяца и по выходным, когда есть больше свободного времени, а подключение в начале месяца связано с тем, что у людей что-то новое ассоциируется с началом: новый тариф, новый провайдер, новая услуга.