Общий (или единый) центр обслуживания (ОЦО) — это модель организации бизнеса, при которой непрофильные задачи компания передает в специально созданное предприятие или структурное подразделение. Благодаря этому достигается более качественное и эффективное выполнение вспомогательных функций, а также экономия ресурсов, так как процессы оптимизированы, а операционные затраты сокращены.

4044 просмотров

Чаще всего передаются основные процессы и функции, которые не имеют прямого отношения к профилю компании — это делопроизводство, кадровый, налоговый и бухгалтерский учет, а также логистику и IT. ОЦО напоминает аутсорсинг, но при такой модели управление остается внутри компании, можно назвать его «внутренним аутсорсингом».

Первые ОЦО появились в 1980-е годы в США. Однако в то время они не получили развития, так как уровень технологий не позволял им эффективно коммуницировать с основным бизнесом. В 2000-х годах ОЦО возобновили развитие, которое до сих пор продолжается.

В России первые ОЦО создали крупнейшие государственные компании: «Росатом», «РЖД», «Сбербанк», «Роснефть» и другие. Сейчас примеру последовали и менее крупные организации и предприятия.

Единый центр Бизнес Услуг

Зачем нужен ОЦО

Есть ряд предпосылок, которые показывают необходимость создания ОЦО для конкретной компании:

- Компания имеет филиалы в разных регионах страны и за границей.

- Каждый филиал имеет свой сервисный отдел, например, кадровый или бухгалтерский, который подчиняется головному офису.

- Для выполнения сервисных функций в локальных подразделениях не хватает ресурсов.

- На местах явно ощущается дефицит квалифицированных специалистов.

Помимо перечисленного, преимущества ОЦО в экономии на тех функциях, которые переданы в общий центр, а также повышение качества и эффективности системы внутреннего контроля и бизнес-процессов в целом. Также ощутимо сокращаются расходы на операционную деятельность.

Большая часть ОЦО в РФ, около 70%, занимаются бухгалтерской отчетностью. Это связано с тем, что эти операции по большей части стандартные и их проще перевести в специализированный центр. Кроме бухгалтерии российские ОЦО готовят отчетность по МСФО, проводят казначейские операции, рассчитываются с контрагентами, коммуницируют с налоговыми органами и занимаются сопровождением договоров.

Какие риски возможны

Переход на ОЦО — масштабное мероприятие, которое связано с глубокой перестройкой сложившихся процессов. В связи с этим существуют определенные риски, которые нужно учитывать заранее:

- Очень сложно, а иногда и вовсе невозможно учесть интересы всех сотрудников или подразделений, которые переводятся в ОЦО. Избежать проблем можно, если подход к изменениям будет жестким, а приоритетом будет результат проекта.

- Возможны значительные задержки процесса из-за необходимости обсуждений и согласований деталей между разными отделами. Кроме того, возможны споры и разногласия о границах ответственности разных отделов.

- Каждый отдельный сотрудник редко заинтересован в повышении собственной производительности труда, поэтому себестоимость учетных процедур иногда сложно подсчитать.

- Для того, чтобы переход на ОЦО оказался успешным, компания должна иметь максимально эффективное программное обеспечение, а также современные аппаратные и коммуникационные решения. Если вопрос не решен, это может не только негативно повлиять на сроки реализации проектов, но и существенно снизить показатели деятельности.

- Еще одна проблема — социальный аспект. Реструктуризация процессов меняет привычные роли сотрудников, а иногда требует их физического перемещения на другое рабочее место: в иное помещение или даже регион. Нужно быть готовыми к тому, что на это согласятся не все сотрудники. Ведущую роль в решении этого вопроса будут играть кадровые специалисты, на них будет лежать ответственность по максимальному сохранению штатных единиц на рабочих местах.

В любом случае, нужно понимать, что такая глобальная трансформация не пройдет без потерь. Поэтому нужно заранее все просчитать и продумать варианты решения проблем.

На базе МФЦ в Абакане открылся Единый центр услуг для начинающих предпринимателей — Абакан 24

Часто допускаемые ошибки

Если организация никогда не использовала в работе ОЦО, при переходе на эту бизнес-модель нередко совершаются одни и те же ошибки. Рассмотрим самые популярные из них:

- До внедрения ОЦО никто не измерял качество услуг и затраты

Если компания до перехода на ОЦО не представляла, какие ежемесячные затраты нужны были на поддержание ее деятельности, она не сможет оценить, насколько они были снижены. Кроме того, по этой же причине нельзя будет посчитать, насколько эффективнее стало управление. Однако это является одним из самых важных процессов, иначе результаты работы с ОЦО не с чем будет сравнить.

- До запуска проекта порядок и процессы выполнения работ не документировались

Помимо сведений о том, насколько качественно выполнена та или иная задача, важно понимать еще и то, как именно она выполняется. Не менее важны и роли персонала в решении той или иной задачи. Это должно быть обязательным этапом работы, независимо от того, по какой модели работает компания, с ОЦО или без него. Но особенно важно это становится перед внедрением ОЦО, так как только в случае проведения такой работы можно получить полное представление о том, как функционируют между собой разные отделы компании.

- На начальных этапах реализации проекта не назначен полноценный руководитель

Любая команда, которая хочет достичь максимальных результатов, должна находиться под управлением человека, который четко координирует ее работу. Это должен быть один человек, который будет поставлен на эту должность. Многие руководители совершают ошибку, откладывая решение этого вопроса на потом, а функции управленца поручают своим заместителям, менеджерам и другим людям, которые слабо представляют себе, как все должно функционировать. На самом деле решить этот вопрос нужно еще до начала работы ОЦО, чтобы задачей занимались не те люди, которые будут совмещать с проектом свои основные обязанности, а те, которые будут сконцентрированы только на конкретном процессе.

- Переходному периоду уделяют слишком мало внимания

Любой процесс, а тем более переходный период, требует постоянного внимания и контроля. Если этому будет уделяться не слишком много времени, скорее всего возникнут серьезные проблемы, как в процессе перехода, так и после него. К тому же, то, что упущено в начале, может аукнуться серьезными последствиями в будущем.

- По трудовым ресурсам не проработан тщательно проектный план

Персонал и его подбор для будущего ОЦО — один из ключевых аспектов его дальнейшей работы. Нельзя забывать и о переподготовке существующего персонала под новый функционал. Для этого нужно разработать основательный и очень подробный план, в котором будут прописаны все функции и задачи каждого из сотрудников. Это нужно даже в том случае, когда человек будет задействован на непродолжительный период. Процесс перехода будет значительно легче, если руководитель компании будет точно знать, кто и за что отвечает на определенном этапе.

- Вчерашние проблемы решаются, а завтрашние ждут

Создать ОЦО «с наскока» не получится, от создания концепции до полного запуска может пройти несколько лет. Одна из проблем заключается в том, что по мере работы ОЦО неизбежно будут возникать трудности и со временем они будут меняться. При этом методы решения этих проблем могут безнадежно устареть и быть уже неэффективными. Поэтому, при разработке плана создания ОЦО нужно учесть, каким образом будет достигаться гибкость и как можно предвосхитить те проблемы, которые могут появиться в будущем, чтобы привычные методы их решения не оказались к тому времени безнадежно устаревшими.

- Отработка процессов и стандартизация технологий затягивает внедрение

Несмотря на то, что процессы действительно нужно отработать еще до начала работы ОЦО, попытки отладить все до идеала еще до запуска могут закончиться тем, что старт будет бесконечно откладываться. Лучше всего пойти на компромисс и отладить самые важные процессы, а дорабатывать все уже по мере выхода ОЦО на полную мощность.В противном случае отлаживание может затянуться на годы, в течение которых уже можно было бы экономить.

- После отладки процессов ничего делать не придется, все будет работать само по себе

Проблема, которая прямо противоположна предыдущей. Случается, что компания считает, что все процессы отлажены и подготовлены к работе. Но это не всегда так. Особенно на стадии становления нужно внимательно за ними наблюдать, чтобы понимать, насколько они эффективны на самом деле или быть может нужно их модернизировать.

В большинстве случае так и происходит, и процессы оттачиваются уже в процессе работы. Чаще всего это касается объема услуг ОЦО, их суть, KPI и управления кадрами.

- Мониторинг рисков и управление ими плохо организованы или вообще отсутствуют

Непростительно думать, что, если процессы изначально хорошо продуманы, риски невозможны. О такой вероятности нужно не только помнить и быть к ней готовыми, но и заранее разработать несколько планов действий на случай того, что какие-то процессы пойдут не по плану. Кроме того, должна работать система мониторинга, которая будет улавливать малейшие изменения и вовремя принимать меры.

- Компания перед созданием ОЦО не сравнивает его преимущества с преимуществами аутсорсинга

Иногда руководство компании считает, что ОЦО является единственно-верным и самым эффективным решением. Однако, перед тем, как принять окончательное решение, нужно рассмотреть все существующие альтернативные решения. Конечно, наличие ОЦО придает веса компании. Но что, если окажется, что при использовании аутсорсинга результаты оказались бы более весомыми, а затрат потребовалось бы гораздо меньше?

Большинства ошибок можно избежать, если знать о них еще на стадии задумки проекта и точно все рассчитать.

Как сделать

Процесс формирования ОЦО состоит из нескольких этапов:

- Подробный мониторинг и анализ бизнес-процессов, которые планируется перевести в ОЦО. Здесь речь идет о методологической экспертизе и исследовании процессов в подразделениях компании.

- Формирование краткосрочных и долгосрочных задач, которые будут поставлены перед ОЦО, а также разработка бюджета и календарного плана. На этом этапе нужно не только составить перечисленные планы, но и рассчитать потребность в персонале и других ресурсах, требующих затрат. Если бюджет уже определен, расчеты могут подгоняться под существующие цифры.

- Создание функциональной и организационной структуры ОЦО, перераспределение бизнес-процессов, интеграция ОЦО в систему корпоративного взаимодействия. На этом этапе нужно утвердить управленческую структуру, найти сотрудников нужной квалификации, организовать их обучение, при необходимости, разработать типовую документацию и перевести первые процессы в ОЦО для тестирования.

- Контроль за достижением поставленных перед ОЦО задач и целей. На этом этапе внимательно отслеживаются все процессы для того, чтобы повысить качество модели в целом. Первостепенными задачами будут следующие: унифицирование работы с большим потоком документации для дочерних компаний или филиалов и сокращение расходов на обработку типовой документации. Кроме того, нужно исключить ситуации потери первичной документации, повысить прозрачность работы дочерних компаний и филиалов и минимизировать ошибки в готовых документах.

Что поменялось за последние годы

2020 год был переломным для индустрии ОЦО. Благодаря им бизнес-процессы не прервались в период полного локдауна. Так, например, ОЦО Ростелекома и Норникеля создали специальную горячую линию для поддержки персонала, а ОЦО ЦЕС НЛМК и Уралхима сделали технически возможным переход персонала на удаленную работу.

При этом ни один из них, даже на короткое время, не приостановил свою работу. Поэтому компании смогли выполнить свои обязательства как перед сотрудниками, так и перед контрагентами. В свою очередь ОЦО показали свою эффективность и способность быстро реагировать на меняющиеся условия.

Нельзя не упомянуть и экономию. Так как передача на обслуживание процессов позволяет сэкономить около 30% бюджета, это является ощутимой поддержкой компаний, особенно в кризис. Поэтому компании, которые уже имеют свои ОЦО передают им на обслуживание все больше функций. А тех, которые находятся на стадии создания таких центров, становится все больше. Но надо понимать, что в среднем процесс занимает не меньше года, поэтому первые результаты внедрения ОЦО будут известны только к концу 2021 года.

Такая бизнес-модель может применяться в любой индустрии. Но нужно понимать, что создание ОЦО заставляет полностью пересмотреть каждый процесс, проанализировать его, выделить главное и избавиться от лишнего. Это большие изменения и нужно быть к ним готовыми. На российском рынке сейчас складывается тенденция по созданию ОЦО производственными компаниями, а также в страховом и банковском секторах.

Различия с аутсорсингом

ОЦО — это специальное подразделение, которое создано внутри компании. Его функционал — в выполнении повторяющихся бизнес-процессов и задач. Обычно это кадровое делопроизводство, бухгалтерия, колл-центр, IT, логистика и подобные процессы.

Основное отличие общего центра обслуживания от аутсорсинга, что он всегда входит в состав группы или компании, даже если это отдельное юридическое лицо. В случае с аутсорсингом процессы решает сторонняя компания. В России часто можно услышать, как ОЦО называют внутренним аутсорсингом.

Как уже было сказано выше, каждая компания должна самостоятельно решить, какая модель ведения бизнеса ей удобнее и выгоднее. Что позволяет сэкономить и что способствует более оперативному решению задач. Описанные здесь этапы создания ОЦО дают понять, что процесс занимает немало времени и сил, требует высокой квалификации от сотрудников и приверженности руководителя довести план до конца. Кроме того, это требует и немалых затрат. Поэтому, перед тем, как определиться с тем, создавать ОЦО или передать часть задач на аутсорсинг, нужно понять, сколько можно сэкономить с учетом потраченного времени и стандартизации новых моделей.

Материал подготовлен:

Бухгалтерское агенство «Простые Решения»

Источник: vc.ru

Общий центр обслуживания (ОЦО) для бизнеса

Shared Service Center или единый/общий центр обслуживания (сокращенно ОЦО) — подразделение внутри компании, сформированное для поддержки основного бизнеса организации и предоставления внутренних сервисных услуг. Сюда относят бухгалтерский учет, управление ИТ-инфраструктурой, HR-менеджмент.

ОЦО сосредоточен на решении задач выделенного спектра и обслуживании внутренних клиентов. В каком-то смысле концепцию единого центра обслуживания можно рассматривать как аутсорсинг внутри компании. Опыт многих организаций показывает, что наличие Shared Service Center помогает решать многие задачи быстрее и эффективнее.

В этой статье обсуждаем предпосылки для создания ОЦО, способы его автоматизации и преимущества использования общего центра обслуживания.

Когда нужно создавать общий центр обслуживания

Создание ОЦО выгодно для компаний, у которых в структуре предусмотрено несколько точек продаж или подразделений. Это могут быть розничные сети, сетевые рестораны, аптеки. В этом случае ОЦО используется как отдел для решения задач узкой направленности, к примеру, обслуживания кассового оборудования. Чаще всего ОЦО создают, чтобы уменьшить нагрузку и снизить стоимость работ бэк-офиса. Кроме этого, общий центр обслуживания берет на себя общую аналитику по всем подразделениям.

Посмотрим, в каких случаях имеет смысл создавать Shared Service Center:

- Внутри компании действует несколько структурных единиц, как в России, так и за границей. Это могут быть филиалы, точки продаж, бренды головной компании. В таком случае ОЦО поможет достичь статуса глобальной компании.

- В разных подразделениях компании уровень обслуживания отличается. Это может происходить из-за отсутствия единых стандартов или локального недостатка кадров и ресурсов.

- Разные отделы компании тратят много ресурсов на решение текущих административных задач. Делегируя бэк-офисные задачи ОЦО, руководители могут повысить эффективность работы подразделений и улучшить обслуживание клиентов.

Внедрение Shared Service Center может быть полезно не только для бизнеса в целом, но и для работы каждого сотрудника в отдельности. Как это выглядит на практике — обсуждаем дальше.

Преимущества внедрения ОЦО

Концепция общего центра обслуживания имеет преимущества для всех заинтересованных сторон. Преимущества внедрения Shared Service Center всех уровнях управления:

- Стратегический уровень. Благодаря формированию центра обслуживания можно активизировать разработку корпоративной базы знаний. Благодаря этому в компании накапливаются наработанные практики для быстрого и эффективного решения похожих процессов.

- Тактический уровень. Когда ряд функций от разных отделов перебрасывается на один, процессы совершенствуются и становятся более прозрачными. Благодаря такой модернизации специалисты сосредоточиваются на конкретных задачах и нарабатывают узкую специализацию.

- Оперативный уровень. Общие центры помогают снизить затраты на штатных работников, повышая эффективность и производительность бизнеса в целом.

Польза ОЦО для бизнеса

Благодаря тому, что вспомогательные функции сосредоточены в ОЦО, компания может фокусироваться на основной деятельности, работать над увеличением прибыли, уделять больше внимания и ресурсов стратегическому развитию. Стандартизация и автоматизация бизнес-процессов улучшает внутренний сервис, помогает минимизировать количество ошибок при обработке обращений, повысить продуктивность сотрудников и уменьшить время на решение задач. Общие центры помогают поддерживать работу вспомогательных функций при расширении бизнеса, например, открытии новых офисов, подразделений.

Польза ОЦО для сотрудников

Shared Service Center помогает улучшить работу отдельных сотрудников. У исполнителей появляются четкие инструкции, благодаря автоматизации количество ошибок уменьшается. Прописанные в SLA условия дают понимания, в каком виде будет выполнена та или иная задача.

Автоматизация

После внедрения общего центра обслуживания можно переходить к следующему шагу — автоматизации внутренних процессов. Это необходимо, чтобы:

- оптимизировать трудозатраты;

- унифицировать обработку документации;

- повысить эффективность работы;

- ускорить учетные операции;

- снизить риск утраты данных.

При выборе платформы для автоматизации необходимо, убедиться, что в ней есть полный набор инструментов для гибких настроек и адаптации под текущие запросы бизнеса. Важно, чтобы платформа интегрировалась с продуктами, которые уже используют в компании. Важно, чтобы в выбранной системе были функции для создания отчетности и оценки работы Shared Service Center.

Бизнес-процессы для единого центра обслуживания

Какие бизнес-процессы для общего центра необходимо автоматизировать? Вот основные:

1. Кадровые процессы.

Сюда относятся заявки, связанные с HR-отделом, например, поиск и подбор сотрудников, их обучение, перевод между подразделениями, заявки на командировки и отпуск. ОЦО помогает стандартизировать и автоматизировать контур этих бизнес-процессов.

2. Управление ИТ-услугами.

С учетом требований ITIL / ITSM в работе общего центра можно управлять обращениями, инцидентами, уровнем сервиса, конфигурациями в сфере ИТ-услуг.

3. Управление финансами.

Благодаря единому центру организация может унифицировать предоставление финансовых услуг, например, контроль расходов, начисление зарплаты. В ОЦО реализована работа с финансовыми заявками разных отделов для оперативного рассмотрения.

4. Закупки.

Shared Service Center помогает ускорить и улучшить процессы обработки заявок по обеспечению деятельности самой компании (закупка товаров, взаиморасчеты с поставщиками, визирование). Также ОЦО предоставляет готовые решения для отслеживания и анализа закупок и для оптимизации расходов.

5. Контакт-центр.

В общем центре есть набор инструментов для управления коммуникациями компании и синхронизации работы всех линий поддержки внутренних клиентов. Компания может аккумулировать в одном месте, быстро обрабатывать и маршрутизировать обращения в одной системе, независимо от канала обращения.

Shared Service Center — эффективный инструмент, но, как и в любом нововведении, сразу при построении системы могут возникнуть сложности. Дальше рассмотрим самые распространенные ошибки и пути их решения.

Попробуйте наш Service Desk бесплатно!

Бесплатный доступ ко всем возможностям Service Desk системы на 14 дней

- Добавьте услуги для любых подразделений компании

- Настройте конфигурационные единицы

- Управляйте пользователями

- Назначьте ответственных и определите SLA

- Оцените возможности базы знаний и чата

Ошибки построения ОЦО

При создании Shared Service Center приходится в корне перестраивать бизнес-процессы компании. В конечном результате это принесет пользу, но на пути могут быть определенные риски и ошибки. Самые часто встречающиеся проблемы:

- После внедрения нет ориентира, с которым можно сравнить модель Shared Service Center.

Из-за невнимательности к начальным данным работа центра может быть не настолько эффективной, как могла бы. Например, можно не учесть трудозатраты подразделений на решение задач. Если их никак не оценить, то сделать выводы об эффективности работы будет сложно. А результаты окажутся не настолько впечатляющими, как хотелось бы.

Поэтому при запуске Shared Service Center важно иметь объективные начальные данные, на которые можно ориентироваться при постановке и достижении задач. - Непонятно, какие задачи должен решать Shared Service Center.

Нередко алгоритм решения задач на предприятии находится в головах ответственных сотрудников. Когда доходит дело до переноса процесса в Shared Service Center, четко сформулировать задачу и разделить полномочия бывает сложно.

Поэтому еще на этапе планирования Shared Service Center важно документально зафиксировать, как алгоритм обслуживания клиентов выглядит в разных подразделениях, описать планируемый процесс перехода в один департамент, четко расписать все показатели. - Желание угодить всем.

При переносе процессов в Shared Service Center угодить всем сотрудникам не получится, так как любые изменения и масштабирования всегда приводят к какой-то неопределенности. Учесть пожелания всех без исключения нереально. Поэтому акцент стоит делать на снижении затрат на решение задач. - Ошибочная оценка сроков.

Формирование Shared Service Center нуждается в согласовании с разными подразделениями в организации. НА каждое такое согласование может потребоваться время, что приведет к задержке. Компания должна понимать, что в среднем переход на модель единого центра может занять от 1 года и даже больше. - Неграмотное информирование кадров.

Когда меняются процессы, меняются и роли в компании отдельных подразделений и сотрудников. В этом случае важно правильно информировать работников, проводит обучение и мотивацию. Также руководству нужно быть готовому к появлению сопротивления и повышению нагрузки на кадровую службу. Всех сотрудников важно поэтапно подготавливать и обучать новой методике работы. - Недостаточно внимания уделяется переходному периоду.

Формирование Shared Service Center обычно затягивается и в этот период важно создать «переходную команду», которая будет решать текущие задачи. Как вариант, все задачи можно передать на аутсорсинг. - Проект не развивается.

Когда цели формирования Shared Service Center достигнуты, на этом нельзя останавливаться — нужно продолжать оптимизацию деятельности, постоянно оценивать производительность, эффективность, нащупывать точки усовершенствования.

Подведем итоги. Если предварительная работа сделана правильно, формирование Shared Service Center окупается и помогает бизнесу автоматизировать рутинные процессы, быстро и эффективно решать текущие задачи, снизить операционные расходы, уменьшить количество ошибок и повысить качество обслуживания клиентов.

Источник: www.kck.ru

Что такое Единые центры обслуживания и зачем они нужны?

Единые центры обслуживания (Shared Service Center, SSC) начали появляться в Европе и США пару десятков лет назад. Суть их в том, чтобы консолидировать и модернизировать административные функции в таких областях, как бухгалтерский учет, расчет заработной платы, кадровое делопроизводство, IT-обеспечение, работа с клиентами и поставщиками и другие. Центры обслуживания позволяют привести все операции к единым стандартам, сократив риски и затраты на выполнение операций бэк-офиса.

Сегодня SSC активно используют флагманы бизнеса ведущих экономик мира — Shell, Hewlett-Packard, Coca-Cola, McDonald’s, Citigroup и многие другие. Единые центры обслуживания используют три четверти немецких компаний, входящих в листинг DAХ (важнейший фондовый индекс Германии).

Большинство из них предпочитают так называемую гибридную модель, создавая Центры обслуживания под своим “крылом” и выборочно пользуясь услугами провайдеров ауторсинга бизнес-процессов. Встречаются и более сложные многослойные модели. К примеру, финансовой функцией автопроизводителя Damlier заведует Единый центр обслуживания концерна в Берлине, что позволяет осуществлять специфические, высокоуровневые функции, требующие знания немецкого языка. Еще у Damlier есть Центр в Барселоне, а обработка транзакций ведется на Филиппинах.

Чаще всего в Единые центры обслуживания выносят функции снабжения и закупок, что позволяет экономить на объемах. Распространена SSC-модель в системе поставок, юридическом сопровождении, работе с клиентами. Например, компания Boeing, выделившая в SSC службу поддержки, с 1998 года уменьшила свои расходы на 1,4 млрд. долларов. Исследования показывают, что за три-пять лет использования SSC затраты компании на ведение финансового учета могут снизиться на 20-40%. Банк Standard Chartered сэкономил $8 млн долларов за счет вывода в Единый центр HR-функции.

NASA шесть лет назад удалось внедрить SSC-модель, консолидировавшую такие сервисные функции, как управление персоналом и финансами, работу с поставщиками и IT-сервисы. В 1990-е годы эти функции сильно постадали от сокращений бюджетного финансирования, качество их реализации ухудшилось. Тогда создание SSC и стало решением проблемы повышения их эффективности. Администрация Обамы также придает большое значение урезанию госрасходов, и NASA при помощи SSC-модели смогло сократить бюджет на 5-10%. По оценкам директора NASA’s Shared Services Center Кеннета Ньютона, Единый центр обслуживания позволяет Агентству ежегодно экономить 15-20 млн. долларов.

При подсчете выгод от SSC есть два ключевых момента – консолидация и цепочка создания стоимости. Основное преимущество использования Единых центров для компаний заключается в повышении “скорости реакции”. SSC могут и не давать большой экономии, но помогают бизнесу быть гибче, лучше конкурировать, повышать управляемость процессов в филиалах. Cегодня компании признают, что SSC позволяют тщательнее контролировать реализацию функций, быстрее создавать и внедрять новые бизнес-процессы. В корпорации SONY, также активно использующей модель корпоративного Единого центра обслуживания, выбор ее пользу объясняют потребностью в сохранении знаний и ноу-хау внутри компании.

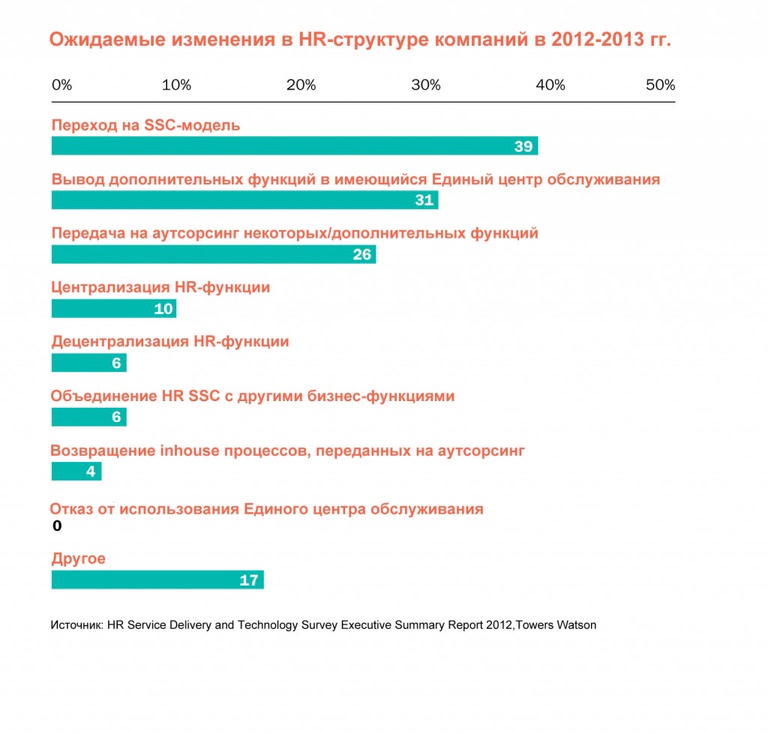

Сейчас рынок SSC растет в мире серьезными темпами. Так по данным исследования HR Service Delivery and Technology Survey Executive Summary Report, проведенного в этом году агентством Towers Watson среди 630 организаций из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, 44% компаний собираются менять HR-структуру в этом или следующем году. Потребности в переменах вызваны грядущей реструктуризацией бизнеса, желанием повысить эффективность расходов, достичь эффекта синергии, улучшить качество выполнения HR-функции, сократить издержки, поддержать выход на глобальный рынок.

Показательно, что почти 40% компаний, планирующих изменения в принципах реализации функции управления персоналом, собирается переходить на использование Единых центров обслуживания для обеспечения HR-процессов, около трети — вывести в уже имеющиеся SSC дополнительные кадровые функции, 26% — передать часть кадровых функций на аутсорсинг. Никто из респондентов, уже пользующихся SSC, отказываться от этой модели не собирается.

К слову, вместе с рынком SSC растет и рынок аутсорсинга. Авторы исследования считают, что он происходит за счет передачи провайдерам нишевых, узкоспециализированных функций, для выполнения которых требуются специальный и длительный опыт. Среди успешно передаваемых на аутсорсинг задач – корпоративное пенсионное обеспечение, расчет заработных плат, медицинское страхование, релокация специалистов.

Стоит отметить, что корпорации используют не только инсорсинговую SSC-модель, предполагающую создание в структуре организации единого «домашнего» поставщика сервиса, но и Единые центры обслуживания под управлением сторонних провайдеров.

Например, провозгласив курс на завоевание индийского рынка, PepsiCo начала активно использовать там именно аутсорсинговую SSC-модель. Финансовый директор PepsiCo Ким Наришман оценивает этот шаг как верное решение с точки зрения балансировки соотношения трудозатрат, процессов и продуктивности.

Ситуация с SSC в России

Отечественный бизнес концентрируется пока только на выводе в Единые центры обслуживания IT-сервисов. Часть наиболее известных проектов ориентированы на оказание услуг только материнской компании.

Среди них «Лукойл-Информ», созданный «ЛУКОЙЛ» в 1993 году как предприятие для оказания услуг связи и впоследствии преобразованный в Единый центр информационно-технологического обеспечения российских и зарубежных активов Группы. Это огромная по меркам IT-сектора корпорация с филиалами в России и за рубежом, насчитывающся 7 тыс. сотрудников. Созданный в конце прошлого года для разработки IT-систем «Сбербанк-Технологии» пока тоже ограничивается обслуживанием Сбербанка, имея, впрочем, виды на внешний рынок. Еще пример — «Северсталь-Инфоком», созданная в 1990 году и с 2003 года ставшая центром информационных и коммуникационных технологий холдинга «Северсталь». Этот SSC предоставляет услуги связи, системной интеграции, информационной безопасности и IT-сервисы семидесяти предприятиям холдинга и, в числе прочего, обеспечивает передачу налоговой и бухгалтерской отчетности предприятий по защищенным каналам связи.

Некоторые сервис-центры «подрабатывают» и на открытом рынке в сегменте B2B, как например, Информационно-технологическая сервисная компания (ИТСК), образованная пять лет назад СИБУРом и «Газпром-нефтью». Некоторые — еще и в B2C-сегменте, как cозданный в 2001 году «Региональный технический центр» ТНК-BP, оказывающий услуги телефонии, доступа в интернет и сотовой связи физлицам.

Инсорсинговых проектов, успешно отпочковавшихся от материнской компании, единицы. Самый, наверное, известный — «Сибинтек». Этот крупный игрок рынка ИТ-аутсорсинга, системный интегратор, поставщик услуг связи и оборудования появился в 1999 году как сервис-центр ЮКОСа, а с 2008 года вышел на открытый рынок.

К сожалению, ярких примеров Единых центров обслуживания, обеспечивающих реализацию HR-функции, на российском рынке нет. Впрочем, заслуживает упоминая удачная попытка вынести функцию обучения в SSC, сделанная компанией КРОК. В 2009 году ее учебный центр был выделен в отдельную организацию КРОК’ОК, где профессиональное обучение проходят сотрудники не только КРОКа, но и его клиентов.

Вообще корпоративные университеты крупнейших российских корпораций нередко становятся отдельными юрлицами. Например, Высшая школа управления и инноваций (ВШУИ), созданная АФК «Система» и МГУ им. М. В. Ломоносова уже десять лет готовит менеджеров высокотехнологичных отраслей экономики и обучает сотрудников телекоммуникационного оператора. Однако говорить здесь о полноценной консолидации ресурсов и бизнес-практик, присущих SSC, пока рано.

Представляется, что в России выделение в Единые центры обслуживания HR-функций, которое нельзя провести без их предварительного аудита и стандартизации, может пойти по пути использования внешних SSC под управлением специализированных провайдеров. Уже сейчас аутсорсинговые провайдеры создают сервисные центры в различных городах центральной России. Пока они предоставляют только услугу ведения бухучета, но вскоре это будут сервисы кадрового учета и расчета заработной платы. Вместе с ростом направления учетных функций, мы в UCMS Group также видим рост в области аренды персонала, юридических и аудиторских услуг.

Ключевые слова:

- Единые центры обслуживания

- SSC

Источник: hr-portal.ru