Не так давно в России стало появляться понятие «экосистема», то есть разветвленная сеть организаций, которая создана на единой цифровой платформе. Из-за единых подписок на разные сервисы и навязывания услуг у клиентов могут появиться сложности со сменой компании на обслуживание. В ЦБ рассказали, что разработают итоговую версию с учетом предложений участников рынка. Важным обстоятельством является строительство цифровых гигантов по открытому принципу, чтобы обеспечить доступ к ним не только аффилированным поставщикам, высказались представители крупнейших банков и их экосистем.

Требования к экосистемам

Чтобы не подвергать клиентов сложным техническим действиям, инициативой финансового рынка была предложено на уровне регулятора упростить процесс перехода клиентов и поставщиков из одной экосистемы в другую. Упрощение будет похоже на смену сотового оператора или брокера, что позволит упразднить формирование «экосистемного рабства».

ЭКОСИСТЕМА в БИЗНЕСЕ | Примеры Amazon, Uber, Unit City

Нужно разработать и закрепить требования к крупным экосистемам (у которых доля рынка 35% в трех-четырех сегментах, где они действуют) формироваться по принципу открытости — чтобы на их платформе предоставлялись услуги всех желающих клиентов, а не только аффилированных поставщиков. Рынок предложил сделать запрет крупнейшим участникам вводить единую подписку. Отдельные тарифы на услуги не должны превышать значительно цены в пакетном предложении.

Глава НСФР Андрей Емелин считает, что закрытые экосистемы навязывают собственные услуг и сервисы в дополнение к тому, за чем обратился клиент. Центробанк успешно пресекает данную проблему в известных ему сегментах рынка. Тем не менее, с развитием экосистем масштабы навязывания могут вырасти в разы. Запрет на такое предложение услуг важно закрепить на законодательном уровне и проработать меры надзора.

ЦБ также понимает степень опасности неправомерного использования данных, а также риски совершения киберпреступлений в результате неавторизованного использования массива сведений.

Руководитель центра развития инноваций в Райффайзенбанке Евгения Овчинникова считает, что рост закрытых экосистем может негативно отразиться на общем уровне пользовательского опыта в непрофильных сегментах, то есть консервативные клиенты будут выбирать услугу не по критерию уровня сервиса, а от его наличия в экосистеме.

Что говорят сами «Экосистемы»

Что говорят сами «Экосистемы»

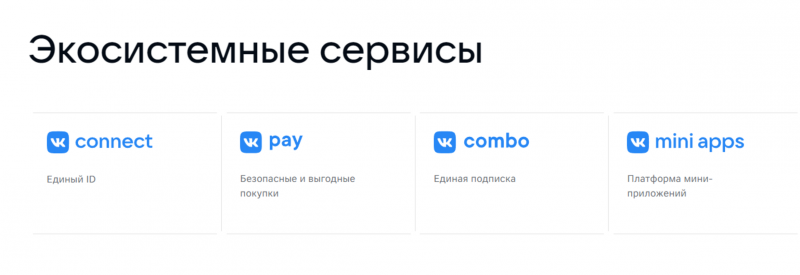

В Mail.ru Group рассказали, что строят экосистему VK, продукты и услуги которой связаны единой платежной системой VK Pay, единым ID VK Connect, голосовым ассистентом «Маруся». Внутри экосистемы существуют единые стандарты безопасности и работы с данными, что повышает надежность каждого сервиса внутри.

Экосистема бизнеса — что такое и почему это важно #biz #digital #crm #erp #service

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков считает, что за экосистемами будущее цифровой экономики, поэтому нужно обеспечить равноценную конкуренцию для всех игроков рынка, поэтому экосистемы нужно создавать по «открытому» принципу.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков посчитал, что на российском рынке могут одновременно активно работать три-четыре экосистемы без убытков, поскольку российский рынок по мировым меркам не очень большой и без регулирования процесса слияния и поглощения, может появиться одна мегакомпания, и сформируется “экосистемное рабство”.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин заключил, что экосистемы могут столкнуться с рисками при построении процессов взаимодействия компаний в разных отраслях, когда ухудшение в смежных отраслях, может негативно сказаться на партнерских компаниях из финансовой сферы.

Удивительно, что до сих пор крупнейшие экосистемы не решаются добавить в свою продуктовую линейку страховые услуги (пожалуй, за исключением “Сбера”). Может быть пора задуматься об этом и вступить в игру?

Будем держать вас в курсе! Коротко о страховании и не только в рубрике #Новости финансов.

Спасибо, что вы с нами!

Источник: calmins.com

Экосистемы: проклятие экономики или её спасение

Понятие «экосистема» и само явление появились относительно недавно, но стали настолько стремительно развиваться в экономике, что стало, наверное, синонимом текущего периода цифровой трансформации. На данный момент даже сложно дать ему какое-то точное определение, которое бы устраивало всех, так как сами экосистемы формируется прямо сейчас на наших глазах и любое определение устаревает очень быстро. И действительно, оглянувшись вокруг мы видим, как вдруг какая-то компания начинает неожиданно обрастать совершенно непрофильными ей бизнесами, причем настолько стремительно, что создается впечатление у потребителя, что эти сервисы проникают во все сферы его жизни от развлечения до образования.

Эта хаотичность и разнообразие бизнесов до сих пор не находит какого-то ясного объяснения в рамках традиционного понимания стратегического развития бизнеса. Такое развитие можно было бы подвести под давно известное понятие в бизнесе, как «диверсификация». Но диверсификация подразумевала под собой как раз размытие риска за счёт того, что новое направление бизнеса находились на разных рынках (к примеру, General Electric имеет бизнес в медицине и электроснабжении), которые могли по-разному реагировать на кризисные ситуации, случающиеся в процессе экономического развития мировой экономики. В новой же экосистеме предполагается, что все бизнесы должны быть так или иначе связаны между собой, но не в традиционным смысле: без единых поставок, корпоративного управления, общей стратегии, а лишь с обменом данных. Но все они работают на очень близких рынках, как правило, на широком потребительском рынке.

Зачем экосистеме наши данные?

Мы сейчас видим, что наибольшее распространение получили экосистемы, которые работают именно на широком потребительском рынке, где значение данных о потребителе, которые он оставляет в разных каналах, возрастает с каждым днем. Все на этом рынке борются за персонализацию (по данным McKinsey 80% потребителей хотят большей персонализации), поэтому так важны данные о поведении покупателя в разных каналах, чтобы составить максимально точную картину его поведения.

Если нет обмена данными между различными сервисами в экосистеме, которые могли бы быть полезными для каждого участника экосистемы, то эту конфигурацию бизнесов сложно назвать по-настоящему экосистемой. Вот этот аспект очень часто опускают те, кто собирается строить свои экосистемы – нужно наладить обмен данными между участниками. И это, наверное, один из самых сложных пунктов, но именно на нем и базируется построение экосистемы.

Для чего обмениваются данными в экосистеме? По большому счету все эти данные фиксируют то, как потребитель взаимодействует с тем или иным сервисом в экосистеме. Поэтому так важны сквозные идентификации всего, что находится в экосистеме: потребителя, товарных потоков, логистики. Все это должно иметь сквозную нумерацию и возможность использования данных каждой системой.

Это одна из самых сложных задач при таких разношёрстных бизнесах. По правильному пути пошёл «Сбер», когда он стал предлагать на всех его сервисах залогиниться через «Сбер ID».

От ветклиники к зоомагазину

Я совсем недавно слышал от своего знакомого негодование по поводу существующего уровня персонализации в ретейле. Он жаловался на то, что, совсем недавно, кастрировав свою собаку, не получил надлежащего товарного предложения, когда он пришёл в зоомагазин – ему не предложили специальный корм для его питомца, которым питаются собаки после подобной операции. Мы очень хотим упростить нашу жизнь, и этот запрос ретейл пытается удовлетворить в рамках экосистемы.

С теоретической точки зрения получить такой уровень персонализации достаточно «просто»: должен был произойти обмен данными между ветеринарной клиникой и зоомагазином о том, что песика постигла такая участь, и чтобы скрасить его дальнейшее существование и не навредить здоровью в дальнейшем, ему полагается специальный корм и об этом должны узнать в зоомагазине. Понятно, что для построения такой коммуникации должен быть либо добровольный обмен данными между всеми зоомагазинам и всеми ветеринарными клиниками, либо они должны входить все в единую экосистему, где потребитель, его животное имеют уникальный идентификационный номер, прослеживающийся на всём клиентском пути.

Малый бизнес и экосистемы крупных корпораций: возможность или угроза

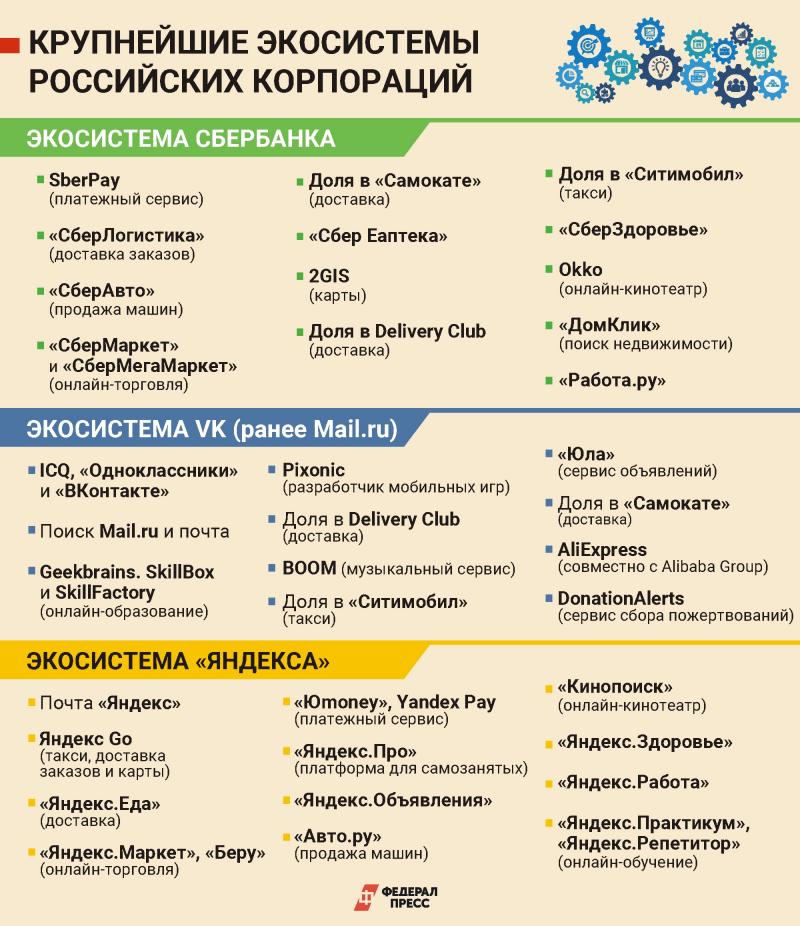

Крупнейшие российские компании все больше склоняются к созданию и развитию собственных цифровых экосистем. Самыми яркими примерами отечественных экосистем являются VK, «Сбер» и «Яндекс» – эти конгломераты раньше прочих начали отходить от своих традиционных моделей развития бизнес-услуг. Сервисы компаний, входящих в одну систему, затрагивают самые разные аспекты жизни людей: от путешествий и питания до здоровья, покупок и образования. Станут ли эти цифровые системы угрозой для малого и среднего бизнеса, приведут ли они к монополизации рынков или небольшие компании смогут извлекать из них выгоду – в материале «ФедералПресс»

Примеры российских экосистем

Экосистема – это группа сервисов, объединенных вокруг одной компании, которые принадлежат ей или ее партнерам. В основе любой экосистемы, по мнению доктора экономических наук и заслуженного экономиста России Андрея Марголина, лежат единая цифровая платформа и корпоративная культура.

Собственные цифровые системы, помогающие освоить новые рынки, создают не только VK (ранее Mail.ru), «Яндекс» и «Сбер». Этим же путем идут МТС, «Тинькофф» и ВТБ. Но цифровые экосистемы – это не отечественное изобретение. Зарубежные Amazon, Facebook, Google, Tencent, Microsoft или Apple также по своей сути являются экосистемами.

Все они, создавая собственные сервисы или поглощая перспективные проекты, стараются расширить ассортимент предлагаемых продуктов и привлечь как можно больше клиентов. Привычный образ «Сбера» никак не вяжется с компанией, которая занимается аптечным бизнесом или доставками. Курьеры и такси от «Яндекс» давно стали привычными даже в небольших городах. «Тинькофф» вышел на рынок мобильной связи и объединил в своем многофункциональном приложении (т.н. суперапп) сферы покупок, развлечения, путешествий и медицины.

Андрей Марголин не считает, что экосистемы крупных корпораций, осваивающих новые рынки, создают угрозу для компаний малого бизнеса. По его мнению, экосистемы, прежде всего, связаны с особой культурой ведения бизнеса, широким применением современных цифровых технологий, и они не могут кому-то помешать.

Аналитик указывает, что создание экосистемы не проводится «за один день» и большие деньги далеко не всегда позволяют сформировать ее. Марголин предполагает, что крупная и финансово устойчивая корпорация может обойтись без того, что мы вкладываем в понятие «экосистема». А для предприятия малого бизнеса, несопоставимого с ней по финансовым возможностям, создание экосистемы может оказаться по плечу. Ключевым элементом экосистемы, по мнению специалиста, также является доверие между руководством компании и ее сотрудниками. Если такое доверие есть, то это первый, но абсолютно необходимый шаг к созданию экосистемы.

«Например, руководитель малого бизнеса может сделать у себя примерно то же, что сделал в свое время Святослав Федоров в МНТК «Микрохирургия глаза». У него была бестарифная модель оплаты труда, при которой директор компании не мог получать зарплату, превышающую минимальную зарплату в компании более чем в 7 раз. Он мог поднять зарплату себе только после повышения зарплаты того, у кого она минимальна. Разве это не элемент социальной экосистемы? Это доступно любому и не требует специального финансирования», – считает экономист.

Он указывает, что такой подход положительно влияет на репутацию компании и обеспечивает рост ее капитализации. Поскольку в нacтоящее время доля бренда в стоимости акций компании велика и имеет тенденцию к повышению, создание экосистемы это не просто популярный тренд, но и способ получения существенной экономической выгоды

Андрей Марголин не согласился с тем, что крупные корпорации, стремясь расширить созданные экосистемы, могут начать скупать маленькие непрофильные компании, которые успешны на своем рынке. Он полагает, что подобные конгломераты потребуют значительных вложений, эффективность которых весьма сомнительна.

Малый бизнес на большом рынке

Схожую точку зрения разделяет основатель и управляющий партнер консалтинговой компании Strategy Partners Group (входит в экосистему «Сбера») Александр Идрисов. Он уверен, что создание экосистем не только не несет угрозы, но и открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса. Например, с помощью цифровых торговых площадок, создающихся как часть сервисов конкретных корпораций.

«Это традиционный вопрос большого и малого бизнеса, никакого противоречия здесь нет. Платформы помогают малым компаниям выходить на новые рынки, получать новые возможности, каналы продаж. На тот же Amazon вышли многие отечественные фирмы. Сейчас они продают свои продукты на глобальном рынке. Хотя это небольшие корпорации.

Они взаимодействуют с сервисом, созданной крупной фирмой», – говорит Идрисов.

Эксперт подчеркивает, что в России сложилась уникальная ситуация. Страна с маленьким рынком, составляющим примерно 2 % от мирового ВВП, имеет в себе 5 активных и сильных экосистем. По мнению бизнесмена, такой ситуации нет больше нигде в мире, и для малого бизнеса это сулит новые возможности развития.

Основная борьба за клиентов будет идти между самими экосистемами, а не между ними и маленькими компаниями. И малый бизнес может воспользоваться борьбой гигантов друг с другом.

Еще по теме

Основатель УЗПМ объявил о создании новой экосистемы

Идрисов полагает, что любое более-менее успешное предприятие может стать частью экосистемы корпорации или даже войти в несколько таких систем. Но не через поглощение, а добровольно и с сохранением самостоятельности, пользуясь противостоянием разных наборов сервисов.

«Компания делает предложение экосистеме, от которой последней трудно отказаться. Либо у нее привлекательное предложение для клиентов, либо уникальный продукт. Фирма говорит, что если она предложит это клиентам экосистемы, то все будут в выигрыше. Для малого бизнеса такой подход открывает возможности. Он может стать поставщиком для разных экосистем, у него будут альтернативы.

Условно, МСП будет работать не через один большой Amazon, а множество маленьких», – указывает специалист.

Спрут из конгломерата

Но не все придерживаются позитивных взглядов на экосистемы. Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков видит в них прежде всего инструмент расширения конгломератов на новые рынки с целью их захвата.

Представитель профессионального объединения считает, что экосистемы дестабилизируют рынок и являются примером нечестной конкуренции, поскольку небольшие предприятия не в силах противостоять крупным конкурентам, входящим на новый рынок. Он опасается, что без должного контроля экосистемы приведут к монополизации тех сфер, которые они затронули.

«Из таких конгломератов вырастают спруты, которые проникают повсюду. И даже государства с ними с трудом справляются. Ситуация с корпорацией Facebook, на которую подают в суды по всему миру, вам в пример. Крупным компаниям экосистемы нужны просто для выхода на новые рынки. Карла Маркса никто не отменял.

У них есть для этого ресурсы и связи с властью, поэтому они стараются урвать как можно больше лакомых кусков», – говорит Филиппенков.

Именно в погоне за новыми рынками и доходами, по убеждению аналитика, состоит цель создания экосистем. Предприниматель уверен, что МСП просто не в состоянии тягаться с такими образованиями – в случае их укрепления в конкретной отрасли мелкие бизнесы просто будут поглощаться конкурентом, за которым стоит крупная корпорация.

Филиппенков отмечает, что уже сейчас малый и средний бизнес находится в кабальной зависимости от крупного. По его словам, сегодня на Среднем Урале совокупный долг по товарам и услугами, произведенными малым или средним бизнесом, составляет больше миллиарда рублей. И львиная доля этих долгов находится на крупных игроках, которые затягивают оплату за уже полученную продукцию.

«Получается, что малый бизнес как бы кредитует крупный. А сделать ничего нельзя, потому что мы зависим от больших фирм и в случае разбирательств в суде сразу попадем в черный список. Небольшие компании вынуждены долго терпеть и ждать платы. Этим пользуются все крупные предприятия, не считаясь с нами», – заявляет предприниматель.

От малого к крупному

Выход из ситуации Филиппенков видит в двух сценариях: в создании четкого кодекса отечественной бизнес-этики и в сплочении мелких игроков в крупные объединения, которые смогут повлиять на власти и корпорации. Также Филиппенков согласился с тезисом о том, что предприятия малого и среднего бизнеса могут начать работать над созданием собственных цифровых экосистем при кооперации.

Нечто похожее в мировой истории уже происходило. Так большинство крупных торговых сетей в Германии зародилось из кооперативов, созданных мелкими магазинчиками.

«Но это не совсем экосистема. Экосистемы – это про другое. Это когда разные компании с разными видами деятельности объединяются в связанную структуру. Здесь же речь идет о компаниях одного вида деятельности, которые объединяются для достижения эффекта масштaба или преодоления барьеров. То есть эффект масштaба достигается тот же, но через другие действия», – подчеркивает Александр Идрисов.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов тоже считает, что цифровые экосистемы прежде всего служат для диверсификации бизнеса крупных предприятий. Для достижения этой цели они не стесняются пользоваться своим господствующим и даже частично монопольным положением на рынке.

При этом экономист отметил, что такие замкнутые системы услуг придают бизнесу большую устойчивость во времена кризисов, поскольку попавшая под удар отрасль может получить «помощь» из сферы, которая не была затронута нестабильностью. С другой стороны, создание экосистемы и расширение на смежный рынок грозит дополнительными издержками и рисками, поэтому этот шаг несет в себе как плюсы, так и минусы.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева; Скриншот с сайта vk.company; Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Сюжет по этой теме

13 июля 2021, 17:34

Умная среда: инструкция по применению

Источник: fedpress.ru

Что говорят сами «Экосистемы»

Что говорят сами «Экосистемы»