На протяжении нескольких десятилетий и до настоящего времени отечественная экономика, а вместе с ней и социальная сфера подвергаются постоянному воздействию как внешних, так и внутренних конструктивных и деструктивных факторов. К ним можно отнести мировые финансово-экономические кризисы, структурные изменения и диспропорции развития отраслей российской экономики.

Для обеспечения поступательного экономического развития и преодоления кризисных явлений правительства каждой страны используют арсенал методов, имеющихся в системе государственного воздействия на экономику, в соответствии с принятой концепцией регулирования экономики и выбранной моделью экономического развития. Действительный мир представляет собой не единое большое экономическое целое и не скопление замкнутых систем, а сложную систему разного рода экономических взаимоотношений отдельных субъектов друг с другом.

Одни находятся ближе, другие дальше, но все они связаны – иногда непосредственно и всегда косвенно – с самыми отдаленными пунктами земного шара. Российская экономика, несомненно, включена и играет активную роль в мировой экономике. Взаимосвязь и взаимозависимость экономик на современном этапе очень сильна, а процессы глобализации превратили экономики многих стран в «сиамских близнецов», которые не могут друг без друга существовать. Поэтому в настоящее время актуальной представляется задача оценки степени воздействия мировых экономик между собой, в частности зависимости российской экономики от зарубежных экономических циклов.

АРМЕНИЯ. Дети российских миллиардеров, модные бренды и сбежавшие айтишники

управление бизнесом

финансовые риски

финансовое состояние предприятия

экономические циклы

государственное воздействие на экономику

1. Делягин М.Г. Крах оптимистических иллюзий и отправной пункт экономического оздоровления // Российский экономический журнал. – 2014. – № 1. – С. 19–23.

2. Дмитриева О.Г. Экономические кругообороты и финансовые «Пылесосы» // Вопросы экономики. 2013. – № 7. – С. 49–62.

3. Глазьев С.Ю. КАК ПОСТРОИТЬ НОВУЮ ЭКОНОМИКУ? // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2013. – Т. 168. – С. 34–46.

4. Швецов А.В. Формирование устойчивой бюджетно-налоговой политики регионов: теория и методология: монография – Йошкар-Ола: ООО «Стринг», 2011. – 208 с.

5. Швецова Н.К. Проблемы учетно-аналитического обеспечения управления финансовой устойчивостью бизнеса // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 3 (15). – С. 103–106.

В свете развивающихся событий, связанных с введением санкций в отношении ряда секторов российской экономики, появляется необходимость новой индустриализации России, развитие как собственного производства, так и собственного рынка сбыта. В связи с этим возникают вопросы осуществления новой экономической политики и перспективы реиндустриализации, каким образом можно стимулировать российскую экономику, как преодолеть кризис в социальной сфере и возродить отечественную промышленность.

Дробление бизнеса. Критерии и риски. Как избежать?

Главная современная проблема России состоит в том, что не работает промышленность, созидание, а людям невыгодно проявлять себя. Российскому бизнесу нужно дать понять все выгоды от развития несырьевого сектора, ведь любое производство создает массу рабочих мест.

Сейчас стоимость кредитных ресурсов резко сокращает возможности развивать несырьевой сектор, например туризм, нефтехимическую отрасль, сельское хозяйство. Пока не будут пересмотрены приоритеты в экономике, движение невозможно. Для возрождения сельского хозяйства нужны четыре условия: кредиты, налоги, инвестиции и дешевое топливо.

Однако одними из последних санкции коснулись Россельхозбанка и ограничили возможности его финансовых заимствований на западных финансовых рынках кредитования. Следовательно, необходимо в кратчайшие сроки наладить кредитно-финансовую кооперацию с восточными банками, в первую очередь Китая и Сингапура. Важную роль может сыграть в этом и недавно созданный в рамках БРИКС кредитный пул в 200 млрд долларов. Помимо этого, одной из первоочередных задач на пути экономического оздоровления должен быть пересмотр внешнеторговой политики, поскольку условия членства в ВТО не всегда положительно сказываются на несырьевом развитии.

Целью исследования является анализ существующих для отечественной экономики рисков, а также проверка тезиса о наличии существенного негативного влияния на отечественную экономику мировых финансово-экономических кризисов.

При изучении взаимозависимости экономик различных стран и страновых групп можно использовать два альтернативных метода. Первый метод состоит в том, чтобы начать с допущения о существовании двух или большего числа совершенно независимых и изолированных хозяйственных единиц, а затем вводить один за другим различные типы экономических связей, наблюдаемых в действительности (обмен товарами и услугами, движение капитала, различные типы денежных связей) и таким путем исследовать влияние каждого вида этих связей на ход цикла в различных странах и вопрос о том, в какой мере эти связи являются причиной совпадения смены периодов процветания и спада в различных районах, о которых идет речь.

Другой подход состоит в том, чтобы начать с гипотезы существования «беспредельного» («spaceless») замкнутого хозяйства, охватывающего весь мир, а затем вводить одно за другим обстоятельства, разделяющие и разъединяющие это хозяйство.

На первом этапе анализа следует определиться с экономическими показателями экономик, которые будут подвергнуты сравнению. Сложность данного этапа заключается в разобщенности статистической информации, различии методик вычисления параметров, разной частоте фиксации статистических показателей по странам, а также сложившимся исторически критериям оценки развития экономики той или иной страны.

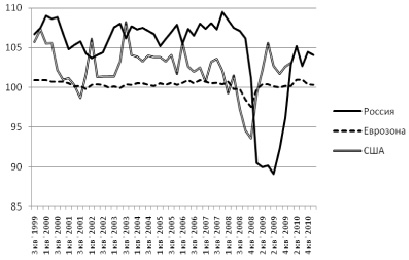

Кроме данных российской экономики, для исследования были выбраны экономики США и стран Еврозоны как наиболее показательные образцы. В качестве первого исследуемого показателя был выбран показатель динамики валового продукта (в процентах). Исследование проводилось в интервале 1999–2010 годов (рис. 1).

Рис. 1 Динамика ВВП ( %) России, США и стран Еврозоны с 1999 по 2010 гг.

Анализ рисунка показывает, что российская экономика испытала более глубокое и продолжительное воздействие мирового экономического кризиса и в то время, как США и страны Еврозоны начали постепенно выходить из кризиса, отечественная экономика погружалась в него все глубже. Кроме того, можно отметить положительную корреляцию между кривыми динамики ВВП России и США на всем исследуемом временном интервале.

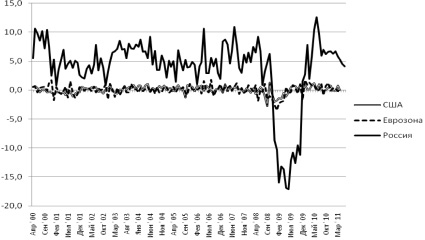

Вторым исследуемым показателем стал индекс промышленного производства (в процентах). Рис. 2 показывает, что в докризисный период индекс промышленного производства России значительно превосходил аналогичные показатели сравниваемых стран.

Тем не менее во время экономического кризиса это не позволило избежать сильного падения, превышающего значения США и Еврозоны более чем в четыре раза. Данная ситуация объясняется тем, что в структуре ВВП РФ значительную долю составляют сырьевые ресурсы, идущие на экспорт. Соответственно любой кризис (и не только экономический) в странах-импортерах, а также кризисы в странах-экспортерах углеводородного сырья незамедлительно сказывается на российской экономике из-за падения цен на энергоносители.

Рис. 2 Динамика индекса промышленного производства ( %) России, США и стран еврозоны с 2000 по 2011 гг.

Продукция металлургической промышленности также становится невостребованной из-за сокращения объемов потребления в кризисные периоды. Выход из данной ситуации очевиден – необходимо развивать собственный рынок потребления данной продукции и перерабатывающие отрасли.

Еще одной проблемой для российской экономики является отток капитала и поиск возможностей для уменьшения влияния данного фактора. С точки зрения теории существует понятие мобильности капитала, которую можно рассматривать как открытость экономики для иностранных инвесторов и игроков. Однако в условиях существования диспропорций в экономическом развитии экономик мира существует тенденция использования российской экономики в качестве источника зарабатывания «быстрых денег». Приведенный выше рис. 2 показывает, что темпы роста промышленного производства в России выше, чем на Западе, поэтому на короткий срок сюда выгодно вбрасывать «короткие деньги».

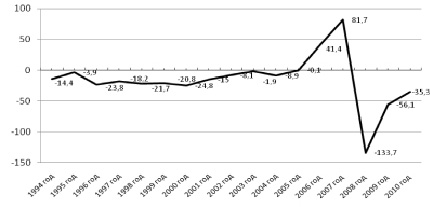

На рис. 3 представлен график динамики объемов чистого ввоза/вывоза капиталов частным сектором за 1994–2010 гг., построенный по статистическим данным Центрального Банка РФ.

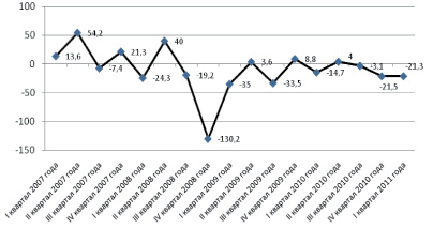

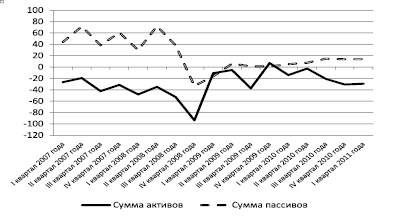

Наибольший удельный вес в структуре данного показателя принадлежит активам и пассивам чистого ввоза/вывоза капитала прочими (например, трансграничные операции физических лиц) секторами и активам банков (рис. 4).

Анализ квартальных данных показывает высокую степень сезонности данного показателя, однако четвертый квартал 2008 года, являющийся «самым кризисным», не вписывается в общую тенденцию развития процесса.

Проанализировав динамику изменения суммы активов и суммы пассивов за исследуемый промежуток времени (рис. 5), можно сделать вывод о том, что сумма активов показывает достаточно устойчивый тренд в предкризисный период, что может свидетельствовать о возможности использования данного показателя в качестве одного из индикаторов предкризисного состояния экономики. В отличие от данного показателя, величина суммы пассивов не отражает отрицательной динамики вплоть до третьего квартала 2008 года и выглядит как сезонные колебания с периодом равным двум.

Рис. 3 Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1994–2010 гг. (по данным платежного баланса Российской Федерации) (млрд долларов США)

Рис. 4. Квартальная динамика ввоза/вывоза капитала частным сектором в 2007–2010 гг. (млрд долларов США)

С точки зрения мобильности капитала отток активов из российской экономики объясняется высокой долей риска вложения в экономику по ряду причин: макроэкономических, правовых, политических. Кроме того, часть исходящего денежного потока, на наш взгляд, объясняется выводом зафиксированной прибыли игроков фондовых бирж после падения котировок ценных бумаг российских предприятий.

Рис. 5. Динамика ввоза/вывоза капитала частным сектором в разрезе активов и пассивов в 2007–2010 гг. (млрд долларов США)

Бегство капитала в кризисные 2008–2009 гг. привело к раскачке инфляции и падению курса рубля и поддержало экономики стран, в которые «утекли» активы (за 2008 год – более 133 млрд долл.). Это обстоятельство должно стать отправной точкой решения вопроса о государственном вмешательстве, например введении моратория на переводы платежей и т.д., хотя и окажет пагубное действие на иностранные капиталовложения в будущем.

Выводы

Таким образом, можно сделать ряд выводов о степени зависимости российской экономики от иностранных экономик:

- цикличность отечественной экономики с высокой степенью корреляции связана с цикличностью зарубежных экономик;

- в силу сырьевого характера российской экономики последний мировой экономический кризис в России был глубже и продолжительнее, чем на Западе;

- стабилизационный фонд, судя по всему, не выручил отечественную экономику, а поддержал зарубежные страны;

- российской экономике нужны «длинные деньги» и развитие внутреннего производства.

Причиной отставания российской экономики, помимо традиционных проблем экономики, является высокая ставка рефинансирования, которую Правительство и регулятор удерживают на высоком уровне, опасаясь разгона инфляции. Санкции со стороны Запада нацелены на те сектора экономики, которые играют существенную роль в российской экономике. Так, например, одной из основных целей является нефтегазовый сектор, но экономических причин снижения цены на нефть пока нет, и санкции направлены на снижение поставок технологического оборудования. Сейчас нужно сосредоточиться на внутренних возможностях: развитии оборонно-промышленного комплекса, создании комплексного плана освоения Восточной Сибири. Кроме того, расчет на малый бизнес в качестве основы экономики не оправдывается, а прорыв в экономическом росте могут обеспечить только крупные компании.

Еще одной угрозой отечественной экономике, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, представляется распад глобального рынка на макрорегионы, что требует развития собственного высокотехнологичного производства. Михаил Делягин выразил мнение, что существует угроза того, что мы не сможем создать собственный макрорегион и превратимся в окраину Китая и исламского мира. Но даже если этого не произойдет, нужно развивать свои технологии. Сланцевая революция в США – первый пример реиндустриализации, когда со старыми технологиями бурения применяется компьютерное моделирование.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева делит экономику на реальную и виртуальную, при этом к реальной относит производство, науку, медицину и образование. Основной причиной замедления развития России Дмитриева считает «перетягивание» средств из реальной экономики в виртуальную. Кроме того, проблемой является отсутствие промышленной политики и хаотичное принятие законов в этой области. По мнению Оксаны Дмитриевой, закон о ФКС ничем не лучше прошлых законов о государственных закупках, а его реализация тоже станет тормозом экономического роста.

Экономист и советник президента России Сергей Глазьев считает, что для развития «реального сектора» экономики страны необходим контроль над финансовым сектором, который сегодня явно недостаточен. Представляется, что с введением санкций против ряда отечественных банков, в том числе таких крупных, как ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк, послужит объединяющим началом выработки ответственной финансовой политики всей финансовой системы страны. Было бы патриотично, если бы финансовый бизнес предложил Правительству свое видение проблемы, рисков и путей их снижения.

Однако сейчас все понимают, что России нужно слезть с «нефтяной иглы» и начать переориентацию экономики с продажи углеводородов на развитие реального сектора, повышая эффективность использования природных, человеческих и финансовых ресурсов.

Рецензенты:

Царегородцев Е.И., д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов, Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола;

Швецов А.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры информационных систем в экономике, Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола.

Работа поступила в редакцию 26.08.2014.

Источник: fundamental-research.ru

Факторы риска, присущие экономике России

В условиях перехода от централизованного управления народным хозяйством к рыночному регулированию хозяйственных отношений российские предприятия вынуждены принимать решения в условиях действия как факторов риска, свойственных классической рыночной экономике, так и присущих экономике переходного типа. Современные российские предприятия находятся также под действием «наследственных» факторов риска, оставшихся от командно-административной системы.

Это, естественно, значительно осложняет принятие обоснованных эффективных решений. Следует учитывать, что многие из рисков, реально существующие в настоящее время в экономике России, с одной стороны, вызваны тем, что методы и способы ведения экономической деятельности российскими предпринимательскими организациями, доставшиеся в “наследство” от эпохи социализма, в свою очередь обусловили присущие только России разновидности рисков и их проявлений. С другой стороны, цивилизованные экономические рыночные отношения в России еще только складываются и, соответственно, не являются типичными для развитых стран. В современных экономических условиях наибольшую угрозу для хозяйствующих субъектов представляют недобросовестные конкуренты и контрагенты, влияние криминальных структур, недостатки уголовно-правовой и экономической политики государства, а также промышленный шпионаж, преступления в сфере применения компьютерных технологий, криминальная конкуренция.

Виды потерь от риска.

Риск связан с потерями или дополн. расходами. Потери делятся на: матер-е, трудовые, финна-е, временные и специаль-е. матер-е потери проявляются в доп. Затратах или в потерях мате-х объек-тов. Матер-ые потери выражаются в натур-х потерях и в стоим-х. Трудовые потери, это раб. времени связанные с непредвид-ми обстоят-ми.

Труд-е потери выражают в чел.час или в чел.дн. Если найти ст-ть 1чел.час, 1чел.дн, то можно выразить труд-е потери в ст-тном знач-и. Фин-вые потери возникают в случае прямого денежного ущерба. При необх-ти предусмотр-х предпр. проектов, платежей, штрафов, дополн. налогов, обесценив-я ценных бумаг.

Финансовые потери складываются из не выплаченных долгов, не поступления платежей за реализованную продукции., уменьшение суммы денежной выручки, по причине сниж-я цен по непредвид-м усл-ям. Временные потери возникают, когда процесс предпр. идет мед-леннее, чем предполагалось. Замедление предпр. процесса относит-но проектной даты.

Потри времени м/б в стоимостном выраж-и, если установить к каким видам ущерба привели. Спец-ые потери возникают, когда нанесен ущерб здоровью, жизни людей, престижу предпр-я. Особая группа спец. Потерь, это поте-ри, возникающие от непредвид-х обстоят-в полит-го хар-ра.

Классификация рисков.

1 Источники риска: риск, связанный с хоз-ной деят-ю; риск, связанный с личн-тью предприн-ля; риск, связанный с недостатком инф-ции о состоянии внешней среды. 2 По сфере возникн-ия: внутр-ие; внешние. 3 С точки зрения длит-ти во времени: кратковременные; постоянные. По степени правомерности: оправданный (правомерный); неоправданный (неправом-ый).

По возможности страх-я: риск страховой (связанный с проявлением стихийных сил природы и риск от целенаправленного действия человека); нестраховой риск. Еще группа рисков: статист-кие (простые)- несут в себе только потери; динамические (спекулятивные) – несут либо потери, либо прибыль, ими трудно управлять.

Источник: studfile.net

Анализ факторов риска современного российского предприятия

Объектом исследования стало предприятие ОАО «Липецксельхозхимия», специализирующееся на производстве удобрений для сельскохозяйственного комплекса Российской Федерации. Адрес: Липецк, ул. Папина, д. 2

Химический комплекс является крупной наукоемкой, базовой отраслью экономики России, активно воздействующей на формирование структуры производства и потребления в других секторах народного хозяйства, способствующей решению задач по обеспечению экономической и оборонной безопасности страны.

В структуре промышленности по объему товарной продукции удельный вес отрасли составляет 6%. В ней сосредоточены 7% основных фондов промышленности страны, предприятия отрасли обеспечивают 5% общероссийского объема валютной выручки.

Производство минеральных удобрений является одним из наиболее развитых сегментов российской химической промышленности. Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого вида минеральных удобрений.

Рисунок 1 – Отраслевые риски предприятий химической

Нами были выявлены отраслевые риски предприятий химической промышленности, связанные с особенностями производства продукции (рисунок). Проведенные нами исследования показали, что при анализе характера производства наиболее большое значение имеют следующие факторы:

1. Капиталоемкость бизнеса, которая характеризуется высокой долей постоянных издержек в структуре себестоимости, что увеличивает зависимость колебаний прибыли предприятия от возможных изменений выручки. С другой стороны, с увеличением объемов производства себестоимость единицы продукции уменьшается, и предприятие получает экономию за счет реализации эффекта масштаба.

Анализ показал, что одной из главных проблем предприятий химической промышленности является высокая степень износа основных производственных фондов, который в среднем по отрасли составляет 57,8%, по оборудованию 67,2%, в ряде случаях этот показатель достигает уровня свыше 80% (а по некоторым позициям и все 100%). Коэффициент обновления основных фондов по отрасли в 4 раза ниже минимально необходимого и в 2-2,5 раза ниже показателя по промышленности в целом.

Сроки эксплуатации значительной части оборудования 20-25 лет, в то время как в ведущих странах мира этот показатель составляет 6-8 лет. Коэффициент обновления производственных фондов в химической промышленности снизился с 4% в 1990 году до 0,7% в 2009 году, и это при минимально необходимых 12-15% в год.

Большая капиталоемкость химических производств и длительный срок использования инвестиций не способствует приросту инвестиций в отрасль. В связи с этим сокращается уровень ввода новых мощностей и реконструкции старых, что приводит к сокращению производственного потенциала из-за физического износа производств.

Использование возможностей действующей технологической базы в значительной мере исчерпано. Требуется реализация программы ее широкой технологической модернизации и перевооружения в целях преодоления образовавшегося значительного отставания технической и экономической конкурентоспособности многих химических и нефтехимических производств и продукции от зарубежного уровня.

2. Экологическая безопасность. Все предприятия химической промышленности относится к числу экологически опасных.

Активная политика государства в области решения проблем промышленной безопасности, принятый федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», создали объективные условия для внедрения методологии анализа риска в практику обеспечения промышленной безопасности.

3. Сезонность спроса. Спрос на минеральные удобрения подвержен сезонным колебаниям, вследствие сезонности сельскохозяйственных работ.

4. Зависимость от поставщиков. Предприятия химической промышленности в значительной степени зависят от условий, которые сложились на рынке товаров, предлагаемых поставщиками.

Главной проблемой всех химических производств в России является повышение регулируемых цен на природный газ. В наибольшей степени от этого страдают производители азотных удобрений, где на долю газа приходится около 60% затрат.

Кроме того, огромную угрозу для развития отрасли представляет рост тарифов на энергоресурсы и на услуги железнодорожного транспорта, т.к. именно низкие тарифы до последнего времени обеспечивали отечественным производителям конкурентные преимущества на мировых рынках. Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги этих естественных монополистов приводит к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Не менее важной является проблема поставки сырья. Основным сырьем для производства фосфорных удобрений является апатит. Технология производства в ОАО «Липецксельхозхимия» ориентирована на переработку хибинского апатитового концентрата, поэтому предприятие находится в зависимости от поставщика, который, по сути, является монополистом, между ними постоянно возникают конфликты.

Высокий риск изменений в любое время цен на услуги и сырье, отношения со стороны контрагентов заставляют предприятия химической промышленности в своей деятельности придерживаться политики краткосрочного планирования и прогнозирования.

Таблица 1 – Оценка отраслевого риска предприятий химической промышленности

7,125 (риск высокий)

Проведенное нами исследование показало, что отраслевые риски предприятий химической промышленности значительны. Несмотря на то, что отрасль находится сейчас на стадии подъема, спад производства неизбежен в связи с технической и технологической отсталостью отечественных производителей. Неплатежеспособный спрос на продукцию на внутреннем рынке; высокая зависимость от экспорта, рост тарифов на электроэнергию, железнодорожные услуги, сырьё приводит к удорожанию себестоимости продукции. Поэтому в глазах иностранных потребителей отечественная продукция становится менее привлекательной, а качество продукции оставляет желать лучшего.

В работе предложена и построена модель общего предпринимательского риска для предприятий химической промышленности. Исследование показало, что на общий предпринимательский риск наибольшее влияние оказывают следующие виды рисков: производственный риск, финансовый риск, налоговый риск, риск персонала, технологический риск и экологический риск. Таким образом, общий риск будет рассчитываться, как сумма данных рисков, и его модель будет выглядеть следующим образом:

где: R – общий риск предпринимательской деятельности;

x1, x2, x3 , x4 , x5 , x6 – факторы, влияющие на общий риск предпринимательской деятельности;

h – свободный член уравнения;

e — изменение политического, странового, инвестиционного и др. рисков, связанных с определенной территорией и конкретной компанией.

Выделенные в работе 6 групп рисков в полной степени отражают все стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а, следовательно, в совокупности, могут быть приняты в качестве общего предпринимательского риска.

Источник: megaobuchalka.ru