Крупным компаниям сегодня приходится менять подход к заказу, распределению ресурсов и продаже готовой продукции. Удовлетворить существующий или прогнозируемый спрос и снизить одновременно с этим издержки помогают решения на основе математических моделей. Они помогают компаниям ответить на ряд важных вопросов: какое количество товара нужно приобрести в этом месяце, сколько товара может остаться невостребованным или как влияет промоакция на клиентский спрос. Методы прогнозирования, созданные GoodsForecast, помогают компаниям выйти на новый уровень продаж, увеличить рентабельность и предугадать покупательский спрос. Руководители GoodsForecast Андрей Лисица и Сергей Котик рассказали «Хайтеку» о том, какие решения нужно использовать на производстве и в торговле и что необходимо учитывать, чтобы получить гарантированную прибыль в 2019 году.

Читайте «Хайтек» в

Андрей Лисица — сооснователь и генеральный директор GoodsForecast. С 2005 года — разработчик, руководитель проектов и одного из департаментов в компании «Форексис». Окончил МГУ в 2005 году, кафедру системного анализа.

Схема работы Forecast NOW! при формировании заказа

В 2009 году поступил в аспирантуру Вычислительного центра РАН, а в 2016 году получил степень МВА после прохождения обучающей программы РАНХиГС и Лондонского университета Кингстона. В компании GoodsForecast отвечает за финансы, выстраивание процессов и развитие новых направлений деятельности. Сергей Котик — сооснователь и директор по развитию компании GoodsForecast.

Также работал в компании «Форексис» на позициях разработчика, руководителя проектов и руководителя департамента. Окончил университет МГУ в 2004 году, кафедру математических методов прогнозирования. В компании GoodsForecast сопровождает сделки и развивает партнерские программы, а также занимается привлечением денежных вложений в бизнес.

Прогнозирование потребительского спроса и контроль над процессами заказа продукции позволяют производителям, дистрибьюторам и ритейлерам вести работу наиболее продуктивно. А главное — помогают им избегать двух негативных факторов: перезагрузки склада и недостаточности ассортимента продукции.

Вначале были алгоритмы

GoodsForecast была создана в 2013 году на базе компании «Форексис», основанной группой математиков и кибернетиков из вычислительного центра Российской академии наук (РАН) и МГУ в 2000 году. Главной миссией «Форексис» было использование в коммерческих целях научных разработок академика Юрия Журавлева — научных трудов по теории локальных алгоритмов оптимизации и алгебраической системе алгоритмов. «В 50-е годы перед Юрием Ивановичем Журавлевым, тогда еще молодым ученым, стояла задача анализа информации о месторождениях золота, — рассказывает один из основателей GoodsForecast Андрей Лисица. — Поиск месторождений золота был весьма сложным и дорогостоящим делом.

Журавлев первым построил математическую модель, которая позволяла с большой точностью, основываясь на имеющихся данных, не проводя тестовых бурений, говорить, стоит ли в предполагаемом месте проводить геологоразведку или вероятность обнаружения золота будет слишком мала. Таким образом, его и так прекрасно складывающаяся карьера получила новый поворот.

Кратко о функционале Forecast NOW! (Обзор программы)

То, что он делал в советское время, его научная школа продолжает делать сегодня, по сути, является развитием столь популярной сегодня области машинного обучения, или machine learning». Журавлев Юрий Иванович — советский и российский математик. В сферы его деятельности входят прикладная математика и информатика.

Основные области исследований — дискретная математика, теория распознавания и прогнозирования, а также булевы функции. К новым направлениям, созданным Журавлевым, относятся теория локальных алгоритмов оптимизации и алгебраическая теория алгоритмов, которая заключается в алгебраическом подходе к проблеме синтеза корректных алгоритмов.

В основе алгебраического подхода Журавлева лежит идея применения параметрических семейств алгоритмов. Он считает, что процесс решения плохо формализованных задач, справиться с которыми нет возможности, позволяет найти разгадки конкретных задач данного класса. На основе этого подхода были получены результаты по решению так называемых канонически трудных задач.

На основе применяемого ученым тестового алгоритма было создано абсолютно новое направление в распознавании, которое базируется на использовании дискретного анализа. Созданную Журавлевым уникальную модель алгоритмов вычисления оценок рассматривают сегодня как классическую. К 2000 году у Журавлева уже была достаточно обширная научная школа.

Один из его ведущих учеников, сегодня академик РАН, Константин Владимирович Рудаков — известный ученый-математик. Журавлев и Рудаков вместе с одним из своих выпускников решили создать коммерческую структуру на базе вычислительного центра Академии наук, которая будет опираться на достижения научной школы и с помощью математики нести пользу бизнесу и госструктурам, то есть заниматься анализом данных и выполнять заказные проекты в этой области. «И еще “Форексис” функционирует как некий инкубатор, — дополняет сооснователь GoodsForecast Сергей Котик. — Когда компания нащупывает какую-то задачу, которую можно масштабировать, когда понимает, что ее решение нужно не только клиенту, а рынку в целом и из этого можно сделать серийную историю, какое-то время это направление растет внутри “Форексис”, а потом выделяется в отдельную компанию. Так было с “Антиплагиатом”, компанией “Антирутина”, с нами — с GoodsForecast. В ближайшем будущем у “Форексис” появятся и другие дочерние компании».

Запасы под контролем

На российском рынке аналитических и консалтинговых услуг существовал высокий спрос на составление профессиональных прогнозов для предприятий среднего и крупного бизнеса. Для эффективной работы компаний требовался четкий план продаж и закупок. Для его составления специалисты систематизировали данные о деятельности предприятия. На этот процесс уходило до нескольких месяцев. Но когда информацию, наконец, удавалось подготовить, собранные сведения оказывались устаревшими. Требовалась помощь с привлечением сторонних специалистов, владеющих инновационным методом систематизации, анализа и прогнозирования. Так в России начинались активная цифровизация и внедрение ИТ в бизнес.

«Прежде чем мы заключаем договор, происходит достаточно долгий период общения с клиентом. Для того, чтобы ему предложить концепт проекта, обрисовать сроки, стоимость и договориться по этим параметрам, уходит от месяца до полугода, а иногда и больше», — уточняет Сергей Котик. Вся работа по проекту делится на три этапа:

«Прежде чем мы заключаем договор, происходит достаточно долгий период общения с клиентом. Для того, чтобы ему предложить концепт проекта, обрисовать сроки, стоимость и договориться по этим параметрам, уходит от месяца до полугода, а иногда и больше», — уточняет Сергей Котик. Вся работа по проекту делится на три этапа:- Разработка технического задания на проект внедрения. В нем прописывается все: функционал системы, сценарий ее использования, алгоритмический аппарат, критерии приемки.

- Процесс внедрения решения и доработки, если они необходимы. Сюда входят интеграция с источниками данных, настройки алгоритмов, обучение пользователей, приемо-сдаточные испытания. По итогам этого этапа система запускается в опытную эксплуатацию.

- Опытная эксплуатация. Когда системой уже пользуются, но, возможно, не в полную мощность, не на всех, например, товарах компании или не на всех складах. Исправляются какие-то возникающие ошибки, настраиваются алгоритмы. По итогам этого этапа вся система запускается в промышленную эксплуатацию.

Что умеют решения компании на основе математических решений:

- Replenishment делает процесс управления резервными товарами автоматическим, при этом остается функция корректировки количества заказываемого товара, что актуально для дистрибуторов, производящих организаций и ритейла.

- Planning включает комплекс возможностей по стратегическому и тактическому планированию продаж.

- Distribution оптимально распределяет план по производственным площадкам и оценивает продолжительность выполнения поставленных задач относительно количества клиентских заказов.

- Scheduling решает задачу оптимального планирования расписания производственных линий с целью максимального удовлетворения заказов клиентов с минимальными издержками.

- Promo прогнозирует эффективность промоакций, проводя их анализ. Система определяет, как изменится объем продаж по итогам промо, используя соотношения различных ее параметров и динамику спроса. Если акция проводится впервые и собственных данных для оценки не хватает, то берутся подобные активности в том же регионе по таким же параметрам, но с другой глубиной скидки.

Сложности и успехи

«Сложности при ведении проектов у нас, конечно, бывают разные — политические, технические и иногда даже экономические. Если рассматривать технические аспекты, то здесь ключевой момент — это качество и структурированность исходных данных заказчика, — объясняет Сергей Котик. — В рамках интеграции всегда могут возникнуть сложности, и они, как правило, очень индивидуальны.

Иногда встречаются очень специфические проблемы. Например, заказчик хочет сделать проект, а его ИТ-специалисты очень заняты, их задачи расписаны на год вперед, и они говорят, что в проекте участвовать не будут. Это особенно характерно для крупных компаний.

Например, сейчас мы работаем над проектом, где сотрудники реализуют его без помощи своих ИТ-специалистов, бизнес-заказчики сами предоставили нам все необходимые данные. То есть на самом деле проделали титаническую работу. Даже несмотря на то, что ИТ-отдел глобальной головной компании махнул на все рукой, проект идет, другие отделы справляются с поставленной задачей».

Однако мы работаем над идеей создания некоего универсального решения, которое позволило бы нам масштабироваться и помогать в работе малому бизнесу. Но для небольших компаний сегодня актуальны другие задачи. Им в большей степени важна автоматизация, в частности, внедрение учетных систем и качественное ведение данных. Сейчас на рынке появляется достаточно много удобных учетных систем для малого бизнеса, который связан с торговлей и производством. Но если речь идет о таком малом бизнесе, который ведет продажи в бумажном журнале, записывая все данные ручкой, то никакая оптимизация ни сейчас, ни в обозримом будущем ему не нужна».

Основной трудностью, по мнению Андрея Лисицы, стала неготовность российских предприятий работать с конкретикой. Предприятия возлагают огромные надежды на анализ объемов данных, но в то же время не заботятся о том, чтобы этим занимались специалисты своего дела, которые помогут эффективно использовать итог анализа.

«Важно понимать, что искусственный интеллект не решит все проблемы по щелчку пальцев, — добавляет Андрей Лисица. — Недостаточно просто приобрести мощный север и программную платформу, загрузить данные в систему. Необходимы компетентные специалисты, которые будут организовывать сбор данных и, используя их, настраивать алгоритмический аппарат в условиях поставленной задачи. Важны эксперты, которые смогут расшифровывать результаты и применять их в коммерции. Даже опытному менеджеру не понять напрямую логику работы сложных моделей и влияние показателей на результат. А значит, он не сможет управлять системой, принося пользу предприятию».

Что год грядущий готовит

Сегодня российский рынок анализа и прогнозирования демонстрирует уверенный рост. По мнению GoodsForecast, в 2019 году он вырастет как минимум на 30%.

«Такого же роста собственного оборота мы ожидаем по окончании года, — добавляет Сергей Котик. — Наибольшим спросом будут пользоваться системы управления запасами, прогноза резервами товаров и планирования продаж. Мы будем развивать решения, связанные с прогнозированием в сфере промо. Она пользуется устойчивым интересом на рынке и действительно является очень большой — не менее 60% товаров продается именно через промо. Такие продажи — очень лабильная и сложно прогнозируемая работа. Потому что, во-первых, задействована цепочка “производитель — ритейлер”, во-вторых, на нее влияют многие факторы».

В 2019 году GoodsForecast представит ряд новых продуктов, один из которых основан на анализе данных операторов фискальных данных (ОФД). По чекам из торговых точек можно провести анализ потребительской корзины, выявить, какую продукцию обычно покупают одновременно в одни руки, а также оценить производительность кассиров. На основе таких данных можно оптимально выстроить выкладку товара в торговой точке, предсказать загруженность касс, составить график смен сотрудников.

«Мы развиваем и уже существующие продукты: в частности, добавляем функционал, который позволит создавать на базе уже существующих продуктов новые, — рассказывает Андрей Лисица. — Плюс мы сейчас больше решаем задач, связанных с оптимизацией производства: как правильно спланировать производство, чтобы максимально удовлетворить прогнозируемый или имеющийся спрос и при этом нивелировать издержки».

Источник: hightech.fm

Воронка продаж: pipeline и forecast

![]()

Любое действие, которое вы совершаете в процессе работы над проектом, будь то изменение последовательности страниц на сайте, корректировка механизма обзвона отдела продаж, обновление товарного ассортимента или рекламного объявления, должно быть зафиксировано и проанализировано на каждом этапе.

И это особенно важно, когда речь идет о распределении потенциальных клиентов по всей цепочке: от первого контакта до продажи товара или услуги. Взглянуть на это системно нам поможет древнее как мир понятие «воронка продаж» (sales funnel, sales pipeline).

Изначально термин «потребительская воронка» предложил американец Элайас Сент-Эльмо Льюис (Elias St. Elmo Lewis), который в 1898 году сформулировал основные принципы рекламы.

По его мнению, реклама должна привлекать внимание аудитории, заинтересовать ее, а затем убедить в том, что этот товар действительно необходим и, в конце концов, склонить человека к покупке. На каждом из этих этапов какая-то часть аудитории отсеивалась.

Сегодня это модель известна как «AIDA», аббревиатура от Attention, Interest, Desire, Action — внимание, интерес, желание, действие. В 30-ые годы прошлого столетия ее стали изображать схематично в виде воронки и называть по-разному: потребительская воронка, воронка продаж, маркетинговая воронка, воронка клиентов, воронка покупок, труба продаж и т.д.

Со временем в нее была включена еще одна категория «удовлетворение» (Satisfaction, AIDAS) с расчетом на то, что после основных этапов (AIDA) нужно еще добиться того, чтобы потребитель остался доволен вашим товаров или услугой. Если это произойдет, то с большей долей вероятности он расскажет о нем своему окружению, а затем придет вновь за повторной покупкой (станет постоянным клиентом).

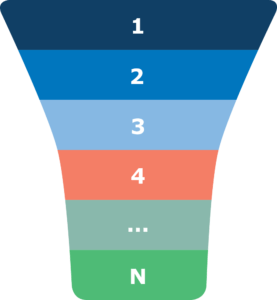

Количество этапов у воронки может быть различно. Все зависит от того, к чему вы ее применяете. На рисунке выше приведена одна из возможных вариаций данной воронки.

В качестве реального примера возьмем две воронки:

- Воронка «человек (менеджер отдела продаж)», который совершает холодные звонки и результатом его работы является назначенная встреча в офисе;

- Воронка «веб-сайт (конверсий)», которая состоит из захода посетителей на сайт и тех, кто в итоге совершил для нас целевой действие (необязательно покупку). В случае покупки – подтвержденный заказ.

Воронка «человек (менеджер отдела продаж)»

- Поиск клиентов. Менеджер на тематических форумах, площадках, в социальных сетях или иным способом ищет подходящих клиентов. Предположим, он проработал 500 человек за день;

- Добавление клиентов в базу. Из 500 человек менеджер нашел только к 200 контактные данные, которые он внес в CRM-систему компании;

- Определение ЛПР. Менеджер сделал 200 звонков и получил из них 20 контактов с тем лицом, который принимает решение в организации;

- Информация от ЛПР. Был установлен диалог с лицом, принимающим решение. Менеджер задал цель разговора, провел краткую презентацию и узнал интересующую его информацию для дальнейшей подготовки к встрече и составления коммерческого предложения. На данном этапе часть аудитории также отсеивается. К примеру, ему остается работать с 5 ЛПР из 20;

- Планирование встречи. Все мы люди и не всегда все идет так, как нам хочется. То ЛПР заболел, то уехал в отпуск, то его уволили и приходится начинать все сначала. Встреча не получилась сейчас и поэтому на выходе мы имеем 4 запланированных встречи;

- Подтверждение встречи. Если на предыдущем этапе менеджер запланировал встречу за довольной длинный период времени (больше 1-2 недель), то есть вероятность, что ЛПР забыл о ней. Поэтому необходимо позвонить еще раз и переподтвердить встречу. В нашем примере один забыл и не приехал. Осталось 3 подтвержденных встречи;

- Встреча в офисе. Встреча состоялась!

Схематично данная воронка выглядит следующим образом:

Воронка продаж менеджера

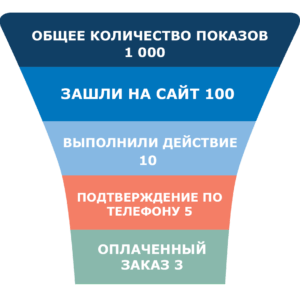

Воронка «веб-сайт (конверсий)»

К интернет-среде применительно говорить о «воронке конверсий». Основная задача — превратить посетителя сайта в конечного покупателя, а также побудить его совершить целевое для нас действие (клик по кнопке, переход на определенную страницу, просмотр видео, форма обратной связи, звонок и т.д.).

- Общее количество показов информации. Если вы занимаетесь продвижением сайта в интернете, то на запрос пользователя вы можете показываться по различным источникам на различных площадках:

- поисковые системы, органический поиск, SEO (Яндекс, Google, Rambler и т.д.);

- контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords);

- медийная реклама (баннерная, тизерная);

- таргетированная реклама (Vkontakte, Facebook, Instagram, MyTarget);

- реклама в сообществах в социальных сетях;

- форумы;

- другие виды продвижения.

Во всех этих случаях пользователь мог видеть ваше объявление, но не перейти по нему. Предположим, всего было 1000;

- Зашли на сайт. К этой категории относятся те пользователи интернета, кого заинтересовало ваше предложение. Они кликнули по ссылке и перешли на сайт. Из 1000 по воронке дальше ушло 100;

- Выполнили действие. На данном этапе речь идет о «конверсии сайта». Посетители знакомятся с нами и нашим предложением: оценивают дизайн, удобство навигации, переходят по страницам на сайте, просматривают контент, сопоставляют цены с конкурентами и т.д. Если пользователя все устраивает, то он совершает с нами контакт – звонит самостоятельно или оставляет обращение через формы на сайте. Из 100 переходов на сайт 10 продолжают свой путь;

- Подтверждение по телефону. Далее в воронку вступает владелец бизнеса (вы) или же менеджер (оператор), который связывается с клиентом для подтверждения заказа по телефону.

При этом нужно учесть, что от данного этапа зависит очень многое: если ваш оператор не настроен на общение, чересчур заносчив, у него неприятный голос, он ведет себя агрессивно и всеми действиями дает понять, что не хочет помогать, то в результате вы получите существенную пробоину в воронке продаж именно на 4 этапе. Хотя человек уже сделал шаг навстречу – он поделился с вами контактными данными и заинтересован в продолжении диалога.

Но и 100% закрытий сделок из заявки в продажу практически не бывает. Всегда присутствует внешний фактор – клиент передумал, не вышел на связь, уже купил или что-то еще. Поэтому так называемую «конверсию оператора» следует учитывать при работе и общении с клиентами.

- Оплаченный заказ. Закрытие сделки!

Схематично данная воронка выглядит следующим образом:

Воронка продаж веб-сайта

В зависимости от задач, воронка продаж может принимать совершенно разные формы и последовательности. Главное то, что вы должны каждый этап сегментировать таким образом, чтобы была возможность измерить, собрать и проанализировать полученные данные. А это одна из фундаментальных задач как стратегического планирования, так и последующей веб-аналитики.

Планирование результатов: pipeline и forecast

В современном мире невозможно эффективно развивать бизнес без планирования продаж. Благодаря продажам наша компания может оставаться на плаву гораздо большее количество времени. Если мы заранее не спланировали их движение, то при снижении объемов продаж будем вынуждены привлекать заемный капитал. Такая ситуация может существенно ударить по развитию бизнеса и конкуренции на рынке.

Pipeline (воронка продаж) служит для оценки количества и качества возможных сделок с потенциальными клиентами, а forecast (прогноз продаж) является прогнозом продаж, который формируется на основе данных из pipeline.

В упрощенном варианте pipeline – таблица, которая состоит из:

- сделка – название или номер, который будет идентифицировать ее;

- компания или ЛПР – контактное лицо, ответственное за сделку с той стороны;

- продавец (менеджер продаж) – ваш сотрудник;

- объем сделки;

- этап цикла продаж – на каком этапе находится сделка (знакомство, презентация, переговоры, выбор, закрытие и т.д.);

- вероятность сделки (forecast) – не все сделки могут быть закрыты, даже если идет стадия завершения. Поэтому для оценки вероятности закрытия их следует проранжировать. Обычно это простые статусы – уверен, высокие шансы, невысокие шансы.

Воронка продаж: pipeline и forecast

Источник: osipenkov.ru

Длинные продажи: как понять, что принесет сделка через год или пять лет?

Знать с достаточно высокой точностью, сколько денег компания получит в конкретный период, — это здоровое управление бизнесом. Прогнозирование продаж, или форкаст (от англ. forecast), отличается от планирования. План — это то, сколько компании нужно продать. Форкаст — это сколько реально будет продано. Как научиться это вычислять — расскажу далее.

475 просмотров

С чего начинается прогнозирование

Первое, что нужно сделать — это максимально подробно расписать процесс продаж в вашей компании. В общих чертах он состоит из трех больших этапов.

- Лидогенерация. Когда мы говорим о длинных продажах, лидогенерация может начинаться задолго до непосредственно самой сделки — за год, два или даже больше. Речь, например, о компаниях, которые работают в сфере электроэнергетики, в нефтегазовой отрасли и т.д. Так, откуда-то поступает информация, что будет такая-то стройка в таком-то году и нужно в ней поучаствовать. На этапе лидогенерации необходимо подать заявку, провести переговоры, чтобы “ попасть на радары” тех, кто будет планировать этот проект.

- Сделка. Сама сделка — это набор действий, который также состоит из трех этапов:

- формирование решения, предложения, продукта. То есть нужно определить, что именно компания будет продавать. Обычно длинные сделки потому и длинные, что продукт появится только в каком-то более-менее обозримом будущем. Например, это может быть оборудование, которое необходимо поставить заказчику на конкретном этапе реализации проекта.

- отработка конкурентной среды: ценовые и другие параметры, которые не относятся к самому продукту. Условия поставок, оплат и т.д.

- этап конкурсных процедур, контрактации, заключения договоров и пр.

- Поставка. После того, как заключили договор, происходит непосредственно сама процедура поставки продукта по определенной схеме, которая может иметь свой график платежей.

Важно, что деньги в основном приходят только на третьей стадии — предоплаты, постоплаты, частичное актирование. Бывают варианты, когда оплата происходит частями по мере движения продукта или решения от поставщика к покупателю.

Конечно, чем ближе к концу этот процесс, тем больше точность прогноза поступлений. Но и в самом начале важно дать потенциальной сделке некую оценку. Например, мы сами не работаем с теми заказчиками, у кого бюджет а проект существенно меньше и существенно больше наших средних чеков. И когда у нас есть уже только лид, мы оцениваем, о каких суммах в этой сделке может идти речь. То есть уже на этапе лидогенерации появляется видение объемов денег или отгрузок товара, к которым мы стремимся.

Как рассчитывать форкаст

Понятно, что на стадии лидогенерации вероятность того, что сделка будет совершена, обычно низкая. Но необходимо понимать, какие суммы находятся в воронке уже на этом этапе. Как и на всех последующих.

Что нужно оценивать? Объем работ, отгрузок товара, вероятность движения этого клиента дальше по воронке и стадии, на которых он находится.

Самая простая методика — присваивать каждой потенциальной сделке на каждом этапе статус вероятности высокий, средний или низкий. Пример высокой степени вероятности: компания полностью сформировала закупку, это ее идея, она является единственным поставщиком, все нужные люди знают про компанию и удовлетворены ее решением. Причем в сложных продажах может быть множество разных контрагентов. На языке продаж они называются аккаунты: наборы всех участников, которые прямо или косвенно влияют на сделку.

При высокой вероятности конверсия лидов составляет 70-80%. Поэтому берем ожидаемый чек, умножаем на конверсию. Определяем средний цикл такой сделки — например, год, два или три. В итоге понимаем, через какой срок и какие деньги начнут поступать от этой сделки.

Пример низкой степени вероятности. Есть конкурент, который сформировал закупку и лид, а заказчик приглашает другие компании только для конкурсных процедур.

Это упрощенные ситуации, с которых можно начинать строить форкасты. Но важно понимать, что варианты оценки в каждом бизнесе могут быть свои. При первых пробах прогнозирования, когда конверсия неизвестна, нет опыта отслеживания подобных сделок до от начала и до конца, для проставления вероятности стоит приглашать экспертов с опытом в продажах, которые помогут это сделать.

Когда компания пройдет несколько циклов планирования, успешно закроет несколько сделок и сможет в CRM-системе отследить весь их путь, необходимо рассчитать фактический уровень конверсии. То есть как в конкретной компании сделка переходит от первой стадии к последней, а также ее движение между стадиями.

Информация про переход от первой к последней стадии нужна для финансового планирования, чтобы понять, сколько денег будет приходить в аналогичных случаях. Информация про движение сделки между стадиями нужная для продаж, для коммерческого директора. Это необходимо, чтобы выявить узкие места в воронке.

Важно, что на каждом этапе цифры уточняются. Посчитали проект, есть точная сумма — хорошо, есть несколько сумм — строится несколько форкастов с разной степенью возможного завершения Математика простая: все вероятности умножаем и получаем итого в деньгах.

Когда компания подходите к контрактации или конкурсу, ей может уже быть известен не просто общий объем денег, но и график платежей. Таким образом появляется более точное прогнозирование на заданный период.

Некоторые компании ставят 100% сумму, которая прописана в контракте, как факт. Мы сами никогда так не делаем, бывают всякие ситуации: заказчик может перестать существовать как контрагент и не сможет с вами расплатиться или заплатят позже.

Необходимый функционал CRM

Как я уже сказал, крайне важную роль в создании форкастов играет CRM. Именно в ней при наличии необходимого функционала компания сможет отследить весь путь сделки.

Что должно быть в CRM для успешного прогнозирования длинных продаж? Во-первых, система должна обладать полным набором функционала для ведения аккаунтов. То есть связей между компаниями, людьми вокруг одной сделки так, чтобы можно было видеть, кто как на кого влияет и как связан. CRM должна иметь такую структуру информации, которая позволяет открыть любой объект в системе – контакт, сделку, лид, обращение – и проследить все связи этого объекта с конкретными участниками сделки.

Какие задачи должны закрываться:

- оперативное управление процессами,

- управление всей воронкой продаж — от лида до получения денег на счет.

Во-вторых, CRM-система должна обладать функционалом форкастирования: модуль, функция, какой-то раздел, который позволяет сводить аналитические цифры, пересчитывать их, делать выборки, которые отвечают на вопрос, сколько денег компания получит сегодня, завтра, в следующем году и т.д.

Приведу пример, как в реальности работает прогнозирование продаж.

Компания занимается поставками оборудования для газо- и нефтепроводов, это каскадные продажи. Начинаются они с того, что представители компании ходят по выставкам, ездят на встречи, общаются с потенциальными клиентами, с компаниями, которые занимаются строительством газопроводов и выясняют, какие стройки планируются в ближайшие годы. То есть делают оценку рынка и собирают лиды. Уже на этом этапе они могут понять, какой примерно объем работ предстоит и через какое время — год, два, пять, в зависимости от того, какие объекты и когда планируют строиться.

Следующий этап — нужно проработать с проектным институтом, чтобы попасть в проектную документацию. То есть понять, оборудование с какими характеристиками и куда потребуется, могут ли они вообще произвести то, что потребуется. На этом этапе появляется больше подробностей по специальным сделкам, уже можно прогнозировать более точные суммы контрактов.

Дальше нужно попасть в смету непосредственно к застройщику, а чаще всего и не одному, потому что на крупных проектах работает большое количество подрядчиков.

Попали в сметы, корректируют примерные суммы контрактов, — двигаются дальше. Нужно оценить вероятность совершения каждой сделки — высокая, средняя низкая. Объем денег умножается на вероятность. Плюс — смотрят на сроки реализации проектов.

Допустим, стройка начнется через два года, то есть закупки начнуться примерно за год до старта, выкупят примерно такой-то объем, строить будут еще год. Графики поступления платежей можно узнать сразу, можно предположить, какими они будут в зависимости от необходимого оборудования Таким образом, у компании на два-три года вперед планируются контракты, загрузка производства. Коммерческая служба видит, какой у них будет план, как он будет исполняться. А финансисты могут с какой-то степенью точности прогнозировать финансовые потоки.

Сделка двигается дальше, проект стартует. Начинаются, собственно, закупочные процедуры. И компания смотрит, как сделки с разной заданной вероятностью проигрываю в реальности. Насколько совпали прогнозы, суммы и т.д.

В нашей практике есть и другие примеры, когда, например, компания, которая занимается внешнеэкономической деятельностью и поставками оборудования для электростанций прописывает форкасты на 5-7 лет вперед. Опять все начинается со сбора лидов, получения информации о будущих стройках. Выдается оценка вероятности в зависимости от условий каждого проекта в каждой конкретной стране. И при движении сделки по стадиям оценки постоянно корректируются.

Прогнозирование — это половина дела. Важно, что форкаст — “живая” штука, которая постоянно меняется. В сделках участвует множество людей и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя. И это не просто одна компания, это аккаунт. На этом длительном сроке сделки могут меняться менеджеры, люди внутри команды, ситуация в целом.

Поэтому. когда вы формируете план на сделку, у вас должны быть реперные, контрольные точки. CRM-система должна отслеживать наступление таких моментов.

Когда мы говорим о форкастировании, мы говорим о helicopter view, то есть взгляде на продажи сверху. В данном случае мы не можем находится в контексте каждой сделки. нам важно знать, что сделка прошла контрольную точку прошла или нет. Если точка не пройдена, то CRM-система должна контролировать ее сдвиг иди менять статус сделки и пересчитывать форкаст.

Управление форкастом с помощью контрольных точек в наших проектах показало эффективность: снизилось количество совещаний, удержания в голове сотен деталей.

Статья написана по заказу RBK.PRO

Источник: vc.ru