Иногда бизнесу приходится делать непростой выбор: получить дополнительную прибыль или сохранить социальную ответственность и репутацию. Не всегда решение очевидно и дается легко. Белорусский букмекер FONBET, например, решил дать пользователям возможность ограничивать себя и не тратить больше, чем они изначально готовы. «Так поступает взрослый бизнес» — уверены в компании. Узнали, почему такое решение необходимо принимать всем зрелым компаниям.

FONBET — это букмекерская компания, которая работает на рынке Беларуси с 2020 года. Компания предлагает своим клиентам ставки на спорт и доступ к онлайн-казино. Это легальный букмекер, который в 2020 запустил беттинг-направление, в апреле 2022 — гемблинг.

Несмотря на юный возраст, компания уже предприняла ряд взрослых шагов, которые могут показаться удивительными для сферы гемблинга и явно выделяют компанию на фоне конкурентов. FONBET на протяжении своего развития и становления делал шаги по внедрению комплекса мер, ориентированных на обеспечение здорового подхода к игре на деньги. Они направлены на сохранение холодного рассудка в азартных играх и противостояние игровой зависимости.

Границы и зоны ответственности в общении

Главный козырь компании FONBET в отношении ответственной игры — возможность ограничить себя на сайте букмекера FONBET.BY. Т.е. пользователь может определить сумму, которую готов потратить на игру, а также время, которое позволяет себе проводить за азартным увлечением. Достаточно зафиксировать все это на сайте в профиле, а дальше — наслаждаться игрой.

Система просто запретит клиенту продолжать играть, когда он исчерпает лимиты, которые сам себе установил. Причем, оперативно снять свои же запреты не получится. Установить новые ограничения возможно только после того, как закончатся зафиксированные ранее.

— Случается, что мы получаем запросы от граждан с просьбой снять лимиты, которые они сами себе и установили на сайте. Политика компании запрещает осуществлять подобные действия. И это логично. Мы понимаем, что первоначальное ограничение — это осознанный выбор клиента. И мы уважаем его решение, — комментирует Екатерина Зырко, начальник юридического отдела компании FONBET.

На главной странице сайта FONBET.BY находится ссылка на раздел «ответственная игра», где собрана вся необходимая информация, которая может помочь клиенту контролировать себя.

Первое предложение, которое клиент видит, когда переходит в раздел: «Ответственная игра является важной частью политики обслуживания клиентов в FONBET». Информация о том, что букмекерская игра — это развлечение, которое не является способом заработка денег, требует соблюдения чувства меры и предполагает трату только имеющейся у клиента суммы денег, неоднократно подчеркивается букмекером.

На сайте букмекер также рассказывает о возможности самоограничить себя, не только играя у FONBET, но и в любом игорном заведении. Для этого нужно войти в любое казино и написать заявление по предоставленному образцу. Система устроена таким образом, что на время от 6 месяцев до 3 лет, на усмотрение заявителя, он может лишить себя возможности играть. И этот запрет будет действовать во всех игорных заведениях Беларуси.

Границы ответственности репетитора и ученика. Бизнес английский для экономистов.

Такая система самоконтроля была разработана в Беларуси и не имеет аналогов в СНГ. Ее механизмы предусмотрены Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. N 9.

Большое значение компания уделяет и возрасту клиента, строго следуя белорусскому законодательству. К игре не допускаются лица, не достигшие 21 года. Для того, чтобы начать играть с букмекером, клиент должен не просто предоставить паспортные данные, а загрузить фотографии страниц документа и предоставить селфи с паспортом.

FONBET не скрывает от своих клиентов потенциальный риск развития лудомании. Компания предлагает посетителям сайта пройти тест из десяти вопросов и удостовериться в отсутствии у себя игровой зависимости. А также предостерегает о том, что если клиент хотя бы на пять из предложенных десяти вопросов ответил утвердительно, то велика вероятность, что он уже страдает от недуга. Кроме того, на сайте букмекера размещен список организаций, оказывающих помощь по всей Беларуси при развитии зависимости от азартных игр .

Философия, которой придерживается букмекерская компания FONBET, и которую стремится популяризировать, заключается в том, что азартная игра — это не только приятный досуг и интересное времяпровождение, но и ответственность, которую в первую очередь несет сам игрок. А букмекерская компания предоставляет ему все инструменты, позволяющие себя контролировать.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ

| 1 | 1 |

Источник: probusiness.io

Границы ответственности: как работает институт уменьшения убытков?

На процесс доказывания убытков влияют самые разные обстоятельства. Часть из них лежит в зоне ответственности кредитора, другая часть – на должнике. Собрать их в единый пазл и использовать максимально эффективно бывает весьма непросто. О том, какие разумные и добросовестные действия предпринять, чтобы возместить потери в полном объеме, рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Высшей школы экономики Всеволод Байбак.

Время прочтения: 7 минут

Краеугольный камень института уменьшения убытков: статья 404 ГК

Говоря об институте уменьшения убытков, нельзя не вспомнить про 404 статью Гражданского кодекса РФ (иначе она называется «Вина кредитора»). В ней, отмечает Всеволод Байбак, содержится ссылка на обстоятельство, которое может позволить должнику защититься от требования по убыткам.

«В этой статье смешаны три принципиально разные ситуации. Первая из них – это то, что мы привыкли называть «смешанной виной». Предполагается, что убытки вызваны неправомерными действиями как должника, так и кредитора. И убытки представляют собой неразделимое целое (другими словами, невозможно вычленить, в какой степени убытки – это причина действий должника, а в какой – кредитора). Происходит нагромождение, и необходимо определить, как быть в этой ситуации», – говорит юрист.

Поскольку кредитор тоже приложил руку к возникновению убытков, с должника уже нельзя взыскивать в полном объеме. Простой пример: допустим, кредитор (здесь – заказчик по договору подряда) хочет перепродать изделие и на этом заработать. Однако подрядчик при изготовлении товара допускает нарушение – неправильно его закрепляет, и из-за этого в процессе перевозки возникает риск повреждения. Заказчик, не зная о такой особенности, в дороге тоже проявляет небрежность: не соблюдает скоростной режим и в результате резкого торможения все-таки повреждает изделие.

«В этой ситуации нужно как-то распределить убытки между сторонами. Никаких четких правил в судебной практике на этот счет у нас нет. Чаще всего суды пользуются приемами, которые разработаны для деликтных исков: уменьшение происходит исходя из степени вины, допущенной каждой из сторон. Если подрядчик допустил вину в форме грубой неосторожности, а сотрудники заказчика – в форме простой неосторожности, то снижение может быть на 20-30 процентов (более тяжкая форма вины на стороне подрядчика). Это один из редких примеров ситуации, когда форма вины влияет на размер ответственности», – отмечает Всеволод Байбак.

Содействие кредитора увеличению убытков

Вторая ситуация, которая обозначена в статье 404 ГК – когда кредитор своими действиями меняет размер убытков в большую сторону.

«Представим себе договор строительного подряда, где есть поставщик, который должен предоставить материалы для строительства. Но он допускает просрочку – материала нет. В этой ситуации подрядчик, который должен пойти и купить эти материалы у какого-то альтернативного поставщика, принимает решение строить из того, что есть в наличии. Это приводит к возникновению дефектов на объекте строительства. Получается, что подрядчик своими действиями привел к тому, что сумма убытков увеличивается», – приводит пример юрист.

В этом случае нет возможности четко определить пропорции по убыткам. Здесь используется другой подход: если в какой-то части убытки увеличены действиями самого кредитора, то именно эта часть не учитывается, поскольку не находится в юридически-значимой причинно-следственной связи между действиями должника и возникновением невыгодных последствий.

Непринятие кредитором разумных мер по уменьшению убытков

Данная ситуация отличается от предыдущих тем, что здесь кредитор, столкнувшийся с нарушением обязательства должником, не может себе позволить пассивное поведение. Он должен предпринять доступные ему меры, чтобы минимизировать убытки. В качестве иллюстрации юрист привел ситуацию с отсутствием исполнения.

«Если должник не предоставляет какой-то товар, то ближайшее «лежащее на поверхности» действие – пойти и купить аналогичный у другого поставщика. Кредитор имел все средства, чтобы вмешаться в этот процесс. Это позволяет говорить о том, что размер компенсаций тоже должен быть скорректирован», – комментирует эксперт.

Здесь есть несколько важных нюансов:

В большинстве источников, где затрагивается вопрос уменьшения убытков кредитором, речь идет о том, что обязанность кредитора предпринять действия по уменьшению убытков является ближайшим непосредственным проявлением принципа добросовестности. «Добросовестный кредитор, имея возможность как-то повлиять на убытки, должен действовать. А если он пассивен, то его поведение нельзя назвать ни разумным, ни добросовестным», – считает Байбак.

Раз кредитор обязан действовать, то должен понимать, какие требования предъявляются к его поведению. И здесь закон, как отмечает юрист, лап@$&рен: речь идет о разумных мерах по уменьшению убытков. Не менее важный аспект – нельзя требовать от кредитора чрезвычайно обременительных для него действий.

«Мы не можем требовать от кредитора выбора наиболее оптимального варианта из всех, что ему доступны. Разумность означает, что это соответствует среднестатистическим усилиям. Принятие кредитором мер по уменьшению убытков, если оно сопряжено с какими-то расходами и разумностью этих мер, не зависит от того, насколько они оказались эффективными. Суд должен посмотреть на условия объективно и сказать, что по обстоятельствам данного дела все, что сделал кредитор, было разумно, но по независящим от него причинам его усилия успехом не увенчались»

Всеволод Байбак, доцент кафедры гражданского права и процесса Высшей школы экономики

Процессуальные аспекты: как должны себя вести кредитор и должник в суде?

Следующий важный вопрос: на ком лежит бремя доказывания – кредиторе или должнике? Всеволод Байбак рекомендует запомнить: должник должен доказать, что конкретно мог сделать кредитор. Кроме того, должен быть готов продемонстрировать суду, что те мероприятия, на которые он ссылается, были доступны кредитору в сложившейся ситуации, а также показать, на какую конкретно сумму убытки могли быть уменьшены кредитором.

«Вопрос о бремени доказывания в законе не формализован. Но поскольку это возражение, которое доступно ответчику, то, наверное, он и должен доказывать все те обстоятельства, которые позволят ему эффективно снизить размер компенсаций. Истец должен будет эти доказательства опровергнуть: сказать, что у него такой возможности не было, или те меры, на которые ссылается должник, не являются доступными на рынке. Так или иначе, здесь будет полноценный состязательный процесс с обменом доказательствами, но важно – если мы рассматриваем обязанность по уменьшению убытков как проявление принципа добросовестности в договорном праве, суд должен руководствоваться общим принципом, закрепленным в статье 10 ГК РФ. То есть истец в иске об убытках защищен этой презумпцией, а ответчик может ее опровергать», – считает юрист.

Узнать больше о том, как наиболее эффективно выстроить исковые притязания о взыскании убытков, вызванных нарушением договорных обязательств, можно из авторского курса Всеволода Байбака.

Источник: legalacademy.ru

Зоны ответственности в проекте

Вопрос границ и зон ответственности сам по себе глобальный. Для человека, например, формирование личных границ является этапом взросления и становления личности.

Но если посмотреть на границы в контексте IT-проектов, то окажется, что из-за не самых качественных границ регулярно возникают проблемы. Они приводят к чему угодно: от потери ценных кадров с негативным фидбеком о работе в компании до провала проектов.

Ниже попробую порассуждать, когда с этими проблемами сталкиваются, предложу пример из опыта и вариант фиксации границ зон ответственности.

Когда начинаются проблемы границ

В проектах автоматизации присутствует примерно одинаковый набор функциональных задач. На начальных этапах проекта или в маленьких компаниях и командах есть один-два-три человека, которые делают работу, начиная управлением продукта и маркетингом, заканчивая full stack разработкой. И работают без жалоб, при этом решая вопросы общением.

Со временем наступает ситуация, когда приходится заняться расширением команды, например:

- Уровень зрелости решения достигает необходимости повышения качества отдельных функций

- Людей перестаёт хватать, чтобы делать функции самостоятельно

- Возникает потребность в полноценном выполнении некоторых функций, которые делались по совместительству

И тогда команда сталкивается с проблемами роста:

- Слишком много времени начинает уходить на взаимодействие, встречи забивают календарь, а работать некогда

- Возникают конфликты и жаркие споры при решении тех или иных вопросов

- Одну и ту же работу делают разные люди

Давайте на примере

Достану из чертогов памяти один пример автоматизации, на котором было не всё гладко. Начинался он как любой другой проект. Со стартом проекта выделялась небольшая команда, решение начинало потихоньку развиваться, и дела как-то делались.

С ростом проекта задач становилось больше, что привело и к увеличению команды. И начались общие претензии по качеству работы, а также конкретные жалобы на:

- Менеджеров — не делали работу хорошо

- Заказчиков — бесконечно меняли требования

- Аналитиков — не успевали в срок

Итого напряжение в команде росло, в проекте менялись менеджеры, а сроки соблюдались с большим трудом. А я, как тимлид аналитики, получал негативную обратную связь от падаванов, которые жаловались на процессы и говорили, что «так работать нельзя».

При погружении в проект обнаружилась проблема — слишком много времени уходило на коммуникацию, и при этом регулярно возникали вопросы типа «а кто решил, что делаем именно так?». Эту ситуацию и попробовали решить, зафиксировав границы ролей.

Как можно распределять ответственность

Задача разделения ответственности раскладывается на следующий список подзадач:

- Зафиксировать список ролей

- Для каждой роли зафиксировать набор функций, за которые она отвечает

Базовым подходом для решения такой задачи можно считать RACI-матрицу. Концептуально список ролей не зафиксирован жестко и может быть различным, но базовыми считаются:

- Responsible — Исполнитель, ответственен за некоторый участок работы, который доверен только ему

- Accountable — Ответственный, управляет процессом или является его владельцем

- Consulted — Эксперт, обладает экспертизой в том или ином вопросе

- Informed — Информирующий, обладает информацией по процессу, может косвенно влиять на результат

Но если попытаться применить эту модель, то у неё всплывают свои минусы: с одной стороны, слегка избыточна и сложна для построения, с другой — недостаточно атомарна, чтобы явно обозначить набор функций, которыми занимается, например, та же аналитика:

- Аналитик работает как “Исполнитель” по своим задачам

- Та же аналитика, особенно лид аналитики, “Ответственна” за свои процессы

- Аналитик часто “Эксперт” в тех или иных вопросах

- Аналитик также “Информирующий” по вопросам взаимодействия внутри команды

Альтернатива

Если всё-таки отталкиваться от функций, то у них есть:

- Ответственный — один конкретный специалист или некоторая роль, которая отвечает за финальный результат

- Все остальные — в силу своей заинтересованности могут так или иначе влиять на результат

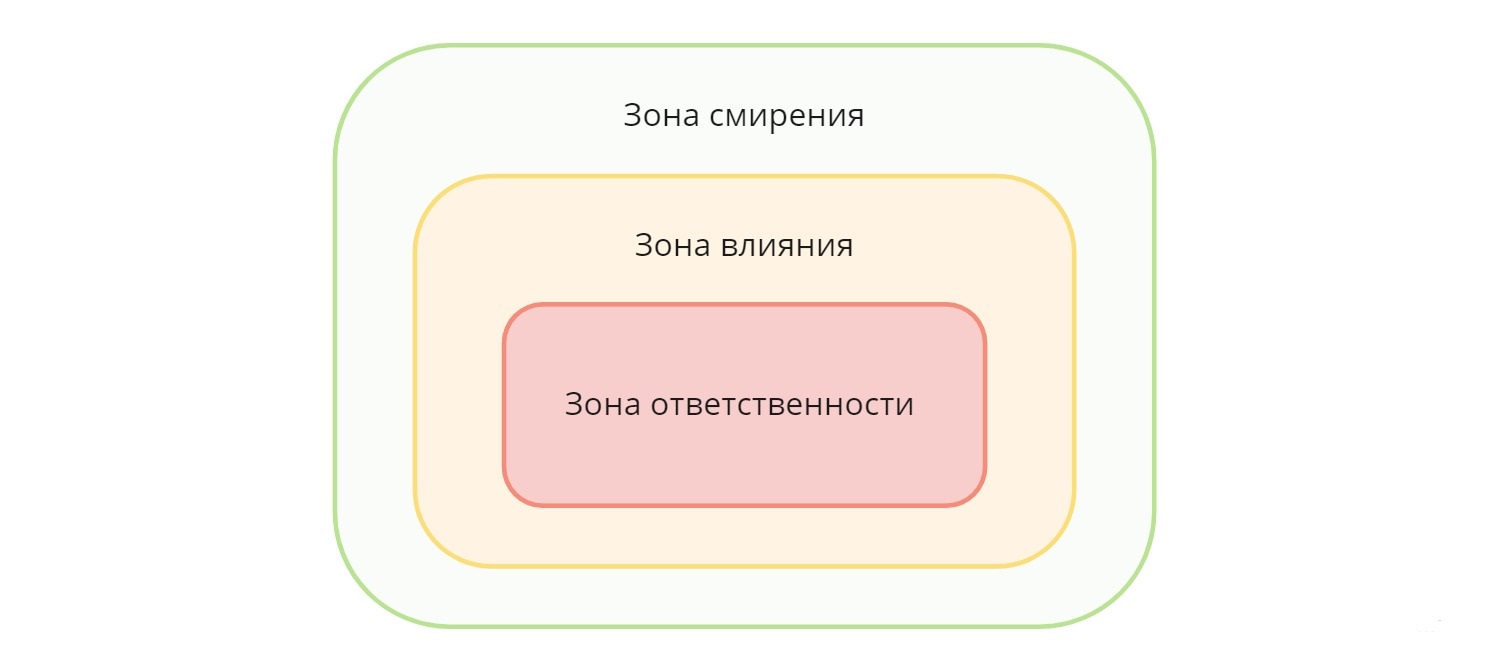

Получается следующее представление границ каждой функции:

- Зона ответственности — та часть деятельности, за которую ответственен именно специалист. Чтобы реально что-то менять и чем-то управлять, та или иная функция должна быть именно в этой зоне

- Зона влияния — область, которая находится рядом с зоной ответственности специалиста. Здесь специалист может советовать как эксперт или просто о чём-то информировать, задать любой вопрос и предложить любой новый подход, не неся при этом финальной ответственности

- Зона смирения — область, в которой нет рычагов влияния. Сюда попадают, если все попытки повлиять на что-то исчерпаны, и больше вариантов нет. Здесь есть две опции — «понять, принять и смириться» или «уйти» из проекта или из компании.

Подход кажется удобным, если список функций и ролей известен. Например, в компаниях, где есть более-менее устоявшиеся процессы. Для каждой функции определяется ответственный, а все остальные роли при наличии желания могут пытаться влиять на выполнение функции и на процессы.

И получается вполне прозрачный механизм. Если хочется что-то изменить, то вариант один — сделать это своей зоной ответственности.

Так что с примером?

Если вернуться к примеру с этими зонами, то:

- Проверили, что участники команды понимают существующие роли в проекте

- Для каждой роли зафиксировали список функций, за которые эта роль ответственна

- Договорились, что остальное — зона влияния, где каждый может что-то пытаться делать, но финальное решение не принимает и ответственность не несёт

Имели три конфликтующие проектные роли — аналитика, проектный менеджмент и заказчик.

Сначала поговорили с аналитиками. Они, согласно предыдущей статье «Аналитик в автоматизации — кто он и чем занимается», специалисты широкого спектра. Поэтому, если упростить, зафиксировали, что аналитика занимается:

- Продуктовым анализом

- Фиксацией разных требований и ограничений

- Формализацией, проектированием и оптимизацией бизнес-процессов

- Разработкой моделей данных (ER-диаграмм)

- Разработкой различных постановки задач или спецификаций

Дальше менеджеры. Мы жёстко разделили роли аналитики и менеджера. И поэтому в зоне ответственности менеджера остались вполне себе стандартные менеджерские вопросы, на которые заказчик и аналитика могли влиять:

- Формирование проектной команды

- Организация процессов взаимодействия

- Фиксация скоупа проекта и приоритетов задач

- Фиксация и отслеживание сроков

- Организация работы людей в проекте

Ну а заказчик был определён и зафиксирован как участник, который несёт ответственность за продукт. За ним финальное решение о том, куда пойдёт продукт. Аналитик, как эксперт, влияет на продукт — предлагает новые фичи, рекомендует различные подходы и тенденции.

Что получилось?

Нормально расставленные и зафиксированные границы — штука хорошая. Даже если кто-то один так себе границы соблюдает, остальные участники команды помогают процессу работать верно.

В итоге, пообщавшись и договорившись по задачам, удалось перевести работу в нужное и продуктивное русло:

- Прекратилась передача задач и приоритетов напрямую заказчиком в аналитику

- Менеджер смог делать свою работу и управлять заказчиком, его бэклогом, сроками и ожиданием

- Заказчик получил свои (корректные) рычаги влияния на задачи

- Аналитики знают, что должны сделать, если видят проблему и хотят что-то изменить в решении или в процессах

Так же сделали и с другими ролями в проекте, например, с дизайнерами, разработчиками, тестированием. И главное, чтобы границы не ломались, договорились до следующего:

- Новеньких сразу обучаем принятым границам между ролями

- Поощряем работу в зоне влияния, поощряем эскалацию

- На периодических со специалистами встречах собираем обратную связь и, при необходимости, вносим точечные правки

И общий профит

На уровне выше конкретного проекта также есть профит соблюдения общих границ. Например, для нас, как для компании-интегратора:

- Упрощается запуск проектов, так как проекты работают по одному шаблону

- Проектную команду расширять легче, так как исключается длительное погружение в процессы конкретного проекта

- Ротация сотрудников между проектами возможна и работает

- Новому человеку проще разобраться, как работает компания

- Ясны границы, в которых можно влиять на процессы

- Ценность сотрудника для компании не зависит от конкретного проекта

А можно без этого обойтись?

Да, можно и без таких формальных заморочек. Например, в in house, где каждый проект часто уникальная снежинка, или в небольшой команде. Как замечено в одном из комментариев к прошлой статье, в маленьких компаниях часто обходятся без аналитиков. Да и без узких специалистов вообще.

При этом важно понимать, что функции есть всегда. Просто один человек может выполнять функции нескольких ролей. И когда в команду приходит новый человек, особенно если это новая выделенная роль в команде, важно зафиксировать, чем этот человек будет заниматься и какие полномочия ему передаются.

И стоит ещё сказать, что описанный подход к разделению ответственности, наверняка не единственно верный. Сейчас пришли к этому. Может быть, через какое-то время поймём, что здесь тоже всё не так гладко. Но это не значит, что мы откажемся от фиксации функций и от того, чтобы ответственность за них делить между ролями. Просто может быть, что попилим как-то иначе.

- ответственность

- границы

- Управление разработкой

- Управление проектами

Источник: habr.com