Основатель и директор интернет-магазина одежды Happywear.ru Анастасия Тарасова рассказала «Блокноту Волгограда» о том, как в современных условиях можно начать свое дело, дать бизнесу хороший толчок для роста и грамотно выбрать партнеров.

— Анастасия, начнем с самого простого и самого важного вопроса: с чего вы стартовали и к чему пришли на сегодняшний день?

— В 2012 году, когда мы запустили бизнес, нас было 5 человек, а склад компании не превышал 80 квадратных метров. Сейчас в управлении компании – 3500 «квадратов», а в штате – почти 150 человек.

— Впечатляющие результаты! А теперь расскажите, как их удалось достичь? К примеру, как вы выбрали сегмент для работы?

— Сектор интернет-торговли – одно из самых перспективных направлений для развития на сегодняшний день. Сделав ставку на такой формат, мы просто постарались угадать настроение рынка и, как показала практика, угадали. Хочу отметить, что мы создавали бизнес не с нуля. Изначально мы занимались прямыми продажами.

Как развивать млм структуру в других городах. Сетевой бизнес в регионах. Метод Мартыновой

Но, в какой-то момент, стало понятно, что при этой модели мы бесперспективны. Нужно искать новую. Так появился интернет-магазин Happywear.

— Как вы считаете, если бы бизнес создавался в центральной части России – Happywear было бы легче или сложнее найти свой путь и укрепить позиции?

— За пять лет мы реализовали проект, востребованный на всей территории России. Современный мир кардинально отличается от того, что было, скажем, двадцать лет назад. Нет никаких границ. Все границы в вашей голове.

Интернет-магазин одежды Happywear.ru находится в Волгограде. Среди наших поставщиков фабрики Узбекистана, Турции и Китая. У нас есть клиенты в Сибири и на Дальнем Востоке, в Москве и на Северном Кавказе. Здесь важно расположить к себе клиента, а где ты располагаешься – не так уж и важно.

— И каков же секрет успеха?

— Мы постоянно развиваемся. Мы ищем новые подходы, новые решения. Для среднего бизнеса почивать на лаврах смерти подобно. Помните как у Кэролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Так вот, мы стараемся бежать втрое быстрее.

В современном бизнесе необходимо все время держать руку на пульсе, улавливая запрос рынка. Необходимо находится в постоянном движении, в поиске лучших решений. Тогда успех гарантирован.

— Бизнес никогда не делается в одиночку. И кроме внутренней команды у любой компании есть внешние партнеры. Как выбрать правильного спутника?

— Все очень просто: надежность, компетентность, умение выполнять нестандартные задачи. К примеру, наш основной партнер по перевозкам, как входящих, так и исходящих отправлений компания «Деловые линии». Почему именно они? Для нас крайне важно не допускать сбоев на этапе доставки. В противном случае мы потеряем клиентов. Отгрузка товаров в нашей компании происходит ежедневно.

Простоев быть не может. «Деловые линии», как и мы, работают без выходных, поэтому оптимально вписываются в нашу модель бизнеса. Кроме того, их отличает высокая дисциплина и профессионализм на всех уровнях, начиная от менеджера, заканчивая руководством.

Как развивать экопроекты в регионах, и чем может помочь малый бизнес

— Анастасия, ваши рекомендации тем, кто только начинает развивать свой бизнес?

— Главное — не сдаваться, не бояться конкуренции. Результат приходит благодаря постоянной работе над собой, своими мыслями и планами. Верьте в себя, и все получится.

— Последний вопрос: как вы оцениваете перспективы роста сектора интернет-ритейла? Конечно, в части вашего сегмента. И с какими показателями или с какой динамикой вы видите себя через 5 лет?

—Одежда и обувь являются лидерами в интернет-продажах уже несколько лет. В этом сегменте, пожалуй, самая высокая конкуренция, и чтобы плыть в лодке, а не бултыхаться за бортом, важны два фактора – ответственность и клиентоориентированность. В своей работе мы привыкли всегда быть честными с нашими клиентами и к каждому вопросу подходим индивидуально.

Это помогло нам за 5 лет вырасти до федерального уровня. Мы расцениваем данный этап как очередную ступень. И как показывает практика, идем мы исключительно вверх!

Источник: bloknot-volgograd.ru

Интернет-магазины в регионах: особенности продвижения, общие рекомендации и правила

Одна из современных тенденций интернет-торговли – это развитие дистанционной торговли в регионах. Если раньше активные интернет-продажи шли только в крупных городах, то сегодня они набирают обороты и вне мегаполисов. Что нужно учесть предпринимателям, реализующим свои проекты в регионах? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Плюсы интернет-торговли в регионах

Интернет-торговля в регионах имеет свою специфику, плюсы и минусы. Из минусов — издержки на региональный офис, аренду складских помещений. С другой стороны, если в это не вложиться, то покупатель уйдет в офлайновый магазин. Там не нужно ждать, товар можно померять и потрогать, оценить визуально.

Плюсы интернет-торговли в регионах:

- легче узнать предпочтения населения;

- выбрать свою целевую аудиторию;

- подстроить ассортимент под интересы покупателей.

Владельцы интернет-магазинов, которые уже успешно работают в российских регионах, говорят о том, что бизнес здесь имеет свои шансы на успех, если вы сумели настроиться на одну волну со своим покупателем, внимательно относитесь к его интересам и пристрастиям.

Регионалы советуют потенциальным коллегам не экономить на описании товара и хороших фотографиях, и выбирать конкретную группу товаров, специализируясь на какой-то одной отрасли. Так вы будете самыми компетентными в городе. Однако при открытии интернет-магазина «за пределами Садового кольца» стоит учитывать особенности ведения бизнеса по местным правилам.

Тонкости бизнеса в провинции

1. Низкая покупательская способность.

С одной стороны, региональный интернет-рынок – непаханое поле, на котором есть свободные ниши, надо только суметь их найти. С другой, спрос на многие вещи отличается от столичного. Поэтому, прикидывая программу продвижения вашего магазина, ориентируйтесь на местные заработки и доходы.

2. Дефицит базовых товаров

Да, такое еще бывает, даже при кажущемся всеобщем изобилии. Проанализировав рынок региона (например, вы еще не определились с нишей), вы можете понять, чего не хватает местным потребителям.

3. Планируйте расширение

Начиная бизнес в российской глубинке, сразу стоит задать вопрос, а будут ли возможности для его дальнейшего расширения. Речь идет и об ассортименте товара, и о географическом продвижении в соседние регионы. Если ваш товар слишком уникален, это может быть тупиковый для регионов путь. Хотя, именно профессионализм в одной отдельной отрасли и делает региональные интернет-магазины уважаемыми в городе.

4. Ориентир на местную продукцию

Иногда не стоит «придумывать велосипед» и ломать голову над выбором товара, который точно будет продаваться в вашем городе. Российские города уникальны своим колоритом, на котором можно и нужно зарабатывать. Есть проверенные годами и востребованные потребителями товарные группы. А экологически чистые продукты – ягоды и грибы, мед и сборы трав можно двигать уже и в мегаполисы.

5. Продаем знания

В небольших городах есть дефицит консалтинговых услуг. Сильные коучи где-то далеко, в столицах, а знания их нужны здесь и сейчас. Поэтому в регионах в ходу юридическая, бухгалтерская и психологическая помощь посредством интернета.

Что сегодня ждет регионы?

- Больше покупок продвинутыми пользователями интернета.

- Рост аудитории глобальной сети в крупных и средних городах.

- Больше предложений в сегментах товаров частого использования (например, одежда, обувь).

- Появление новых сегментов, которым прогнозируют повышенный спрос (автострахование, например).

На развитие e-commerсe вне столиц и крупных городов благотворно влияют:

- сокращение сроков доставки товара;

- увеличение сети пунктов выдачи;

- рост покупательной способности в регионах;

- рост инвестиционной привлекательности регионов.

С чего начать?

Развитие магазина и его продвижение должно начаться с анализа рынка. Оглянитесь вокруг, посмотрите, кто уже работает на этом поле. Крупным магазинам достаточно легко ориентироваться на рынке – все конкуренты носят громкие имена и уже известны. Им по карману серьезные маркетинговые исследования, профессиональный анализ рынка.

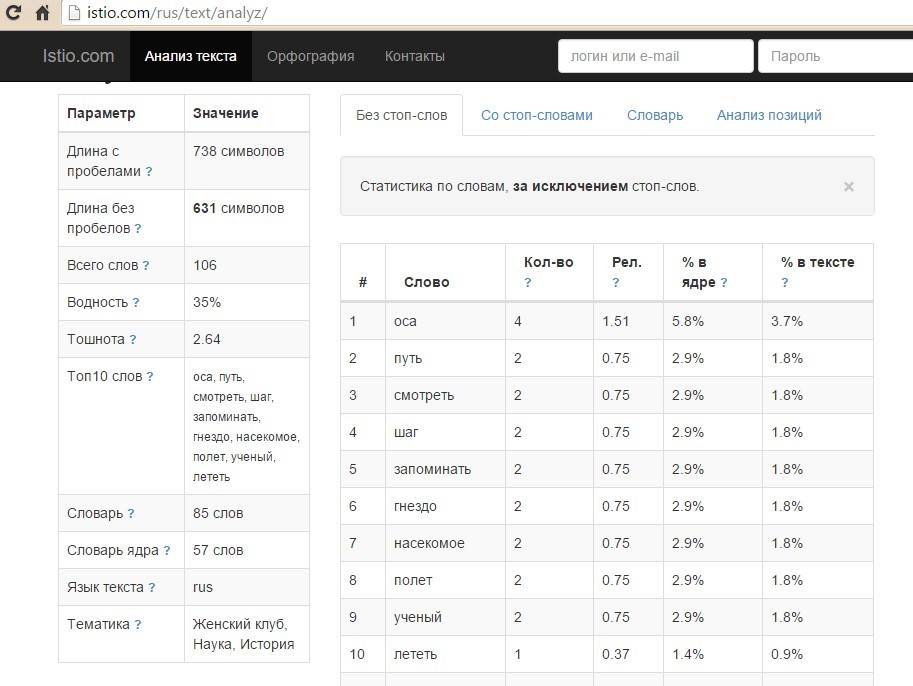

Мелкому же и среднему бизнесу надо учиться продвигать свой сайт самостоятельно, в том числе и в поисковых системах. Не всегда небольшой интернет-магазин может позволить себе услуги seo-специалиста, поэтому их владельцам необходимо иметь представление и об этой стороне бизнеса. Разработка же стратегии продвижения интернет-магазина должна начаться с изучения профиля конкурентов. Такое сравнение поможет вам понять свои сильные и слабые стороны, скорректировать план развития, расширить ассортимент, изменить сам сайт.

Как клиенты приходят к конкуренту?

«Врага нужно знать в лицо» хотя бы для того, чтобы вынести из этой схватки пользу для своего дела:

- сравните ключевые фразы и семантическое ядро, которые выводят потенциальных покупателей на сайт конкурента (возможно, вы что-то упустили в своем проекте);

- выявите самое популярное у конкурента (варианты ассортимента, отдельный товар);

- проанализируйте ссылочный профиль конкурента, это поможет понять его стратегию;

- посмотрите профили в соцсетях у релевантных конкурентов;

- изучите качество создания самого сайта.

Анализ полученной информации поможет понять вам, где и что вы упустили, и сконцентрироваться на движении вперед.

Кто же он – конкурент?

Владельцам некрупных интернет-магазинов, которые работают в небольших городах, а не в миллионниках, советуют искать соперников в своей «весовой категории». Если вы торгуете товарами для рукоделия, ищите конкурентов среди аналогичных вам по масштабу, а не среди акул. Существуют специальные сервисы, которые помогут вам сделать это грамотно – Serpstat, Semrush, SpyFu.

Вы сканируете, например, топ-50 поисковика и таким образом находите сайты, которые реализуют аналогичный товар. После этого вы сравниваете домены по следующим показателям:

- количество ключевых фраз, по которым ищется сайт;

- видимость сайта;

- позиции сайта по ключевым фразам.

После такого анализа у вас на руках будут данные о конкуренте, с которым вы совпадаете по качеству сайта и ключевым фразам. По отчетам программ, даже при поверхностном взгляде, можно будет понять, в чем ваше упущение. Например, у вас пробелы в smm – нет профилей в Facebook, Instagram.

Не пренебрегайте и таким инструментом, как «сравнение доменов». В этих же программах вы можете сопоставить, насколько оптимизирован ваш сайт.

Так можно выявить недочеты в формулировке семантического ядра, найти несостыковки ассортиментов и так далее.

Как можно использовать результаты анализа конкурентов?

- Например, добавить товар, которого нет на вашем сайте. Так вы станете идентичными по предлагаемому ассортименту.

- Завести паблики в соцсетях. Например, вы были только в ВК, а конкуренты давно освоили и другие варианты.

- Добавить ключевые слова, которые обогатят семантическое ядро.

- Обратить внимание на контекстную рекламу, запустить ее, если позволяет бюджет.

- Улучшить контент сайта, воспользоваться услугами копирайтера для создания более качественного и живого контента.

- Уделить внимание семантике сайта.

Реклама там, где ее увидят

Стоит сказать, что продажи в регионах носят более «личный» оттенок, особенно, если речь идет о небольшом городе. «Сарафанное радио» в виде тематических форумов, телеканалов, блоггерских страничек здесь реально работает. Поэтому, концентрируясь на продвижении своего магазина, не забывайте об этих ресурсах.

Например, если вы решили продавать детские товары, игрушки, то целесообразно появиться на местных «мамских» форумах. А «товары народного потребления» — на сайтах, где обсуждаются городские проблемы, собирается большое количество активных интернет-пользователей.

Есть еще вариант раскрутки магазина через сайты-купоны (те, которые реализуют различные купоны). При таком виде реализации своего продукта вы получаете:

- большой охват аудитории;

- быструю рекламу;

- базу потенциальных клиентов, на будущее.

Контент – наше все!

Возможно, начинающему бизнесмену в сфере интернет-торговли кажется, что самое главное – создать сайт и выложить на нем товар. Остальное, в виде тематических статей, авторских блогов и так далее, — вроде как баловство. Однако, это не так, особенно, если мы говорим о дистанционной торговле в регионах. Посетителя надо удержать на своем сайте, заинтересовать так, чтобы он захотел у вас что-то купить. А делать это на местном материале особенно удобно, ведь так вы покажете свою близость к его интересам.

Поэтому грамотному и качественному контенту стоит уделять особенное внимание. Если в жизни встречают по одежке, то на сайте – по оформлению и наполнению главной страницы. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы она выглядела презентабельно.

Чем поможет хороший контент?

- Увеличит целевой трафик и количество клиентов;

- Придаст магазину статус эксперта, игрока, разбирающегося в ситуации на рынке;

- Поможет формировать доверие к продукту и фирме в целом;

- Повысит лояльность аудитории;

- Добавит очков к узнаваемости бренда;

- Поможет выделиться из потока конкурентов.

Проанализируйте, какая информация была бы полезна вашим потенциальным клиентам, жителям города, в котором вы реализовываете свой проект. Ориентируйтесь на их жизненные установки, не игнорируйте важные события, происходящие в стране и в городе. Упоминайте это в своих текстах, чтобы люди понимали, что вы живете с ними в одной реальности.

Общие рекомендации по продвижению

Если вы решили самостоятельно раскручивать сайт, то помимо чисто технических вопросов продвижения домена, стоит обратить внимание на такие моменты:

- Если у вас есть аккаунты в социальных сетях, не забудьте добавить ссылки на них на основной сайт. Это поможет расширить аудиторию за счет новых пользователей.

- Маркетологи советуют на каждый раздел сайта создавать новую страницу, так удобнее.

- Не забывайте об имидже компании. Если у вас есть сайты и сертификаты, публикуйте их сканы в отдельном разделе.

- Оформите страницу «наша компания», добавив информацию о сотрудниках интернет-магазина. Это повысит уровень лояльности клиентов.

- Регулярно обновляйте карточки товаров, фотографии, общий контент. Карточка товара должна быть максимально информативной. И нет ничего хуже, чем сайт с устаревшим информационным наполнением, неактуальными статьями, с оформлением «не по сезону».

- Проверьте свою ценовую политику, сравните цены на товары с аналогичными на сайте конкурента, скорректируйте.

- Проверьте, удобно ли пользователю покупать у вас в магазине. Как работает форма заказа, как выглядит корзина заказов – все это должно быть максимально настроено на легкость заполнения.

Успехов вам в реализации ваших планов!

Источник: www.insales.ru

Саморазвитие малых территорий: как социальные проекты меняют жизнь регионов в России

Какие проблемы малых территорий сегодня стоят наиболее остро? Какие из них обострились на фоне нынешнего кризиса? Как появляются социально важные проекты в регионах? Можно ли строить культуру там, где нет дорог и света? И при чем тут внутренний туризм? На эти и другие вопросы отвечают руководители НКО, социологи и локальные предприниматели

22 июня в музее AZ состоялась закрытая дискуссия FCLUB и Фонда Тимченко, посвященная вопросам развития малых территорий и влиянию социальных проектов на жизнь российских регионов. Важной частью разговора стали те социально-экономические, демографические и политические проблемы, которые напрямую тормозят развитие локальных проектов. Кроме того, участники разговора обсудили, как можно сегодня помогать местным сообществам, которые и являются инициаторами и драйверами развития малых территорий России. Forbes Life выбрал ключевые моменты дискуссии.

- Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;

- Екатерина Путронен, председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области;

- Ольга Грачева, руководитель АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино»;

- Игорь Задорин, социолог, научный руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН;

- Наталья Поппель, советник генерального директора по устойчивому развитию, «Северсталь».

- Гузель Санжапова, социальный предприниматель, основатель бренда «Малый Турыш»;

- Алена Маркович, сооснователь программы «Учитель для России»;

- Инга Моисеева, генеральный директор D-Group.Social, организатор грантового конкурса «Тинькофф» «Скиньте мяч»;

- Анна Клепиковская, директор по развитию культурно-ландшафтного парка «Голубино».

Модератором дискуссии выступила Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman.

О работе с местными сообществами

Мария Морозова: Напомню, что в глубинке, то есть на малых территориях, проживает около 40% населения нашей страны. Местные сообщества там довольно компактные и видимые. За годы работы с ними мы поняли, что существуют два основных принципа, которые приносят долгосрочные результаты.

Во-первых, опора на лидеров — на тех, кто стремится улучшить жизнь вокруг себя, часто действуя вопреки обстоятельствам. А во-вторых, применение механизма asset-based community development, когда развитие местного сообщества происходит за счет активизации и усиления культурно-исторических, природно-ландшафтных и, что самое главное, человеческих ресурсов. Именно такие объединения энергичных и активных людей способны, по нашему мнению, привести Россию к состоянию устойчивого развития.

Ольга Грачева: Местное сообщество начинается с формирования идей, которые объединяют группу жителей. Они могут прийти откуда угодно — сверху, извне, изнутри, но это только первый шаг. Чтобы все укоренилось, нужен центр развития. Он и соберет спектр возможностей. Здесь имеют значение три важные характеристики.

В первую очередь, центр должны образовать именно те люди, которые там живут. Кроме того, взаимодействие обязано быть разноуровневым — с привлечением и вузов, и бизнеса, и государственных программ. Ну и, конечно, огромную роль играет системность. Например, нам в этом очень помог фонд Тимченко, благодаря которому с 2015 года мы функционируем внутри партнерской сети.

Материал по теме

О проблемах малых территорий

Мария Морозова: У нас очень ограниченная система местного самоуправления, которая по идее должна быть почвой для построения зрелых сообществ. В 2017 году мы вместе с Центром социального проектирования «Платформа» создали экспертный совет по малым территориям, потому что все текущие концепции пространственного развития страны направлены на мегаполисы и крупные конгломерации. Отсюда дефицит финансовых ресурсов, зависимость от региональных дотаций, отсутствие доступа к новым знаниям и слабая инфраструктура в самом широком смысле.

Модератор: Мы много говорим сегодня о социокультурных проектах на малых территориях. Но если послушать истории наших участников, то окажется, что вот здесь просто нет дороги, чтобы подъехать к селу, а там в деревне одна уличная лампа — и все жители ходят в темноте. Не нужно ли сначала решить базовые вопросы нормального существования людей?

Екатерина Путронен: Я категорически не согласна с тем, что сначала надо делать одно, а потом заниматься другим. Пока мы будем налаживать освещение в деревне, там просто не останется людей. Кроме базовой возможности работать и зарабатывать, нужно закрывать дополнительные потребности —чтобы люди могли чувствовать себя людьми. Безусловно, каждый должен заниматься делом. ЖКХ — это ЖКХ, дорожники — дороги, а мы — своим.

Алена Маркович: Когда мы запускали программу «Учитель для России» в 2015 году, одной из наших минимальных целей было, как говорится, повернуть реки в другое русло. Все уезжают с малых территорий, а нам очень хотелось бы, чтобы люди, которые, может быть, даже уехали из региона учиться в крупные города, потом, получив образование, вернулись.

Поделились бы этими знаниями с детьми, у которых еще нет возможности для такого социального лифта. До сих пор мы ежегодно получаем тысячи заявок. Другое дело — найти среди желающих тех, кто, на наш взгляд, действительно сможет справиться с такой колоссальной работой. Мне кажется, в нашем обществе есть стереотип о том, что учитель — это такой человек, который может действовать только по инструкциям, по методичкам. Но ведь хороший учитель не про это.

Среда сложная, и нужно быть эмоционально зрелым и сильным человеком. Почти четверть наших детей сегодня живет за чертой бедности. И 80% детей на малых территориях попадают в детские дома или подобные системы еще при живых родителях. У нас только за этот год было несколько случаев, когда ребенок пришел к учителю со словами: «Кажется, мой папа убил мою маму». Семьи в тяжелой жизненной ситуации — это как будто общий климат, а не нишевая проблема, и мы должны это учитывать.

Материал по теме

Кроме того, по разным оценкам, как минимум 10%, а как максимум 30% детей совершенно выпадают из образовательного процесса. Цель минимум — сделать так, чтобы у каждого ребенка было в жизни хотя бы одно пространство, где ему комфортно и безопасно. А еще — чтобы дети не боялись идти в школу и чтобы им там было хорошо.

Почему-то невероятно много ресурсов идет на строительство и ремонт зданий, но безопасную среду делают не стены. Дети часто растут с ощущением, что все вокруг уныло, плохо и от них ничего не зависит. Нужно развивать у них авторскую позицию. Дать детям чувство, что они могут прямо здесь и сейчас менять свою жизнь и жизнь своих родителей к лучшему, преобразовывать то место, в котором они живут. Например, недавно дети одного нашего учителя вместе с ним придумали, как заработать на ремонт и обустроить место для отдыха.

О бизнесе на малых территориях

Игорь Задорин: Принципиальный вопрос, который должен решить бизнес, приходящий на малую территорию, — хочет ли он ее при этом развивать. Зачастую местное население рассматривается не как ресурс, а как бремя. Например, открывается внутренний туризм с таким подходом: ландшафты, строения — все хорошо. Но людей лучше бы переселить.

И прежде всего приходящему бизнесу очень важно выяснить социокультурные особенности местного населения. Понять, что люди считают ценным, чем гордятся — в чем заключается стержень понимания этого места.

В Тобольске сейчас строят огромный комплекс, а темп жизни, привычный для городка, принципиально не соответствует тому, что насаждается. После Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке и Универсиады в Казани мы с коллегами проехали по этим территориям и провели среди жителей опрос.

Оказалось, в Сочи федеральный бизнес «задвинул» все местное сообщество, и большинство остались недовольны. Во Владивостоке — 50 на 50. А в Казани население вовлекли в это мегасобытие, и в итоге мы получили преимущественно положительный отклик. Благотворительность — это только вишенка на торте, главное — соучастие.

Если молодежи будет предоставлена возможность участвовать, работать в этом новом бизнесе, это перевернет ситуацию в городе. Начнут выстраиваться семейные цепочки, появится преемственность. И вот тогда уже будут появляться те самые местные сообщества, а значит, и основа для социальных программ. Очень многие из нынешних проектов таргетированы на маленькие «фокусные» аудитории, а поэтому рассматриваются как частные случайности, что-то не слишком важное. Надо, чтобы каждый проект ощущался общим для всех.

Наталья Попель: Сегодня мы открываем у себя какие-то фантастические резервы для того, чтобы выстоять и развиваться дальше. Работа с малыми территориями для бизнеса — это и устойчивое развитие, и благотворительность, без которой нет будущего. Создание качественной среды жизни — одна из основ социально ответственного бизнеса.

В прошлом году мы выделили 1,5 млрд рублей на молодежные проекты в Череповце. Есть Агентство городского развития, которое занимается малым и средним бизнесом в моногородах. Недавно оно запустило программу для Вологодской области — люди смогли защитить свои проекты в области дизайна и развития, сохранения народных промыслов. Кроме того, весь крупный российский бизнес поддерживает музеи и фестивали — стремится, чтобы их культурные программы были доступны и на малых территориях. Есть, например, собственная программа Музеев Русского Севера, которая существует с 2007 года и объединяет работу сразу 900 маленьких музеев в 12 регионах.

Вообще мы считаем, что музеи — это точка культурного входа и развития как сообщества, так и территорий. В маленьком городе Шенкурске Архангельской области, например, возник проект «Шенкурский венец», и сегодня он объединяет людей самых разных категорий и уровня образования. Благодаря нашей поддержке при Печоро-Изборском музее воссоздали традиционную изборскую набойку на ткани, и теперь там появилась своя сувенирная лавка, запустились образовательные программы, мастер-классы. А в поселении Наволок Новгородской области мы помогли музею рыбацкого промысла — из чего в итоге вырос огромный фестиваль.

Источник: www.forbes.ru