1 Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий механики и оптики (Университет ИТМО)

В статье приведен анализ основных теорий и точек зрения на коммерциализацию инноваций, сложившихся к настоящему времени; исследования показали, что до сих пор коммерциализация и трансфер технологий рассматриваются как отдельные самостоятельные процессы, отсутствует системность восприятия всех составляющих инновационных процессов. Это приводит к разрывам между элементами инновационной системы, что не позволяет эффективно управлять и обеспечивать инновационное развитие на микро- и макроуровне. Таким образом, встает необходимость разработки новой теоретической базы для возможности развития инновационной системы. В соответствии с полученными результатами исследования в статье поставлены и решены следующие укрупненные задачи: поиска и определения сущности понятий «наука», «наукоемкость», «инновации» «трансфер технологий», «коммерциализация». В статье предложено исследование инновационной системы на основе системного подхода, что позволило установить взаимосвязь между всеми элементами инновационной системы в течение всего инновационного цикла – от идеи до коммерциализации и распространения инновационного решения (диффузии инноваций); исследована сущность инновационных процессов; предложена модель инновационных процессов; также в статье предложена разработка методических основ оценки эффективности коммерциализации инноваций.

Коммерциализация инноваций / Сергей Исаев

диффузия инноваций

коммерциализация

трансфер технологий

наукоемкость

эффективность коммерциализации

наука и бизнес

1. Hidemi Yashiro. Enhancing Knowledge Creation in Technology Transfer. LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 72 р.

2. Pinaki Nandan Pattnaik. Technology Commercialization. LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 124 р.

3. Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования. – М.: Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2012. – С. 100–113.

4. Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://innovative_activities.academic.ru/599/Трансфер_технологий (дата обращения: 15.11.2017)

5. Как велика наука? / В мире науки // Scientific American. – 2015. – № 12. – C. 46–47.

6. UNESCO Institute for Statistic. URL: http://uis.unesco.org (дата обращения: 15.11.2017).

В настоящее время вопросы коммерциализации инноваций, трансфера технологий рассматриваются как отдельные составляющие деятельности инновационных и научно-производственных организаций. Так, коммерциализация рассматривается как отдельный этап введения объектов интеллектуальной собственности в оборот компании, ее маркетинговое продвижение и извлечение прибыли с использования РИД [1, 2].

Также процессы коммерциализации в современных исследованиях носят узкоотраслевой характер и касаются, например, вопросов коммерциализации университетов и сферы образования [3], интеллектуальной собственности и отдельно экономики интеллектуальной собственности. Узость восприятия процессов коммерциализации не позволяет исследовать вопросы интеграции коммерциализации в инновационные процессы и циклы, что создает естественные проблемы для научно-исследовательских и научно-производственных организаций. Если коммерциализацию и трансфер технологий понимать как самостоятельный отдельный процесс, то очевидно возникает проблема связи изобретения, инновации и их коммерциализации, связи науки и бизнеса. Оторванность коммерциализации от естественного цикла инновационного движения и диффузии инноваций ставит сложную и часто неразрешимую задачу поиска сфер применения изобретения или научной идеи по факту их наличия, тем самым переворачивая проблему, разрывая ее на несоединимые части.

Процесс коммерциализации инноваций

Аналогичные проблемы мы видим в исследовании трансфера технологий, который часто идентифицируется с коммерциализацией в силу размытости понятия в имеющейся литературе. Под трансфером технологий в основном понимается процесс продажи или иной формы отчуждения технологии или ноу-хау (лицензирование, продажа патентов, передача прав и т.п.) [4]. Понимание трансфера технологий как процесса передачи ноу-хау и изобретений коммерческим организациям также разрывает единство инновационного цикла, так как фактически определяет границу между наукой (ноу-хау и изобретение) и бизнесом (использование и извлечение прибыли из переданной технологии).

Таким образом, мы видим явное противоречие в имеющихся исследованиях. С одной стороны, перед современным обществом и, в частности, российскими компаниями стоит задача достижения эффективного взаимодействия между наукой и бизнесом, с другой стороны, мы наблюдаем отсутствие комплексного системного подхода к исследованию сущности процессов трансфера технологий и коммерциализации, отсутствию теоретической базы для возможности практической реализации.

Научно-техническая деятельность организации и инновации. Инновации и изобретательство, наука и наукоемкость

Инновационное развитие, трансфер технологий и коммерциализация инновационной деятельности организаций является одним из наиболее актуальных вопросов в современной экономике. Механизм, в результате которого изобретения и научные открытия становятся драйвером экономического роста, на первый взгляд является достаточно простым.

Однако мы до сих пор не можем однозначно определить, как же конкретные достижения в науке транслируются в смежные отрасли промышленности, распространяясь, охватывая все больше и больше сфер человеческой жизни. Проблемы, которые требуют решения, связаны, прежде всего, с размытостью самих понятий «инновации», «трансфер технологий» «коммерциализация».

В самом деле, в большинстве случаев под инновациями понимаются новые техника и технология, которые, как правило, разрабатываются и проектируются в рамках научно-технической деятельности конкретных предприятий. Тогда возникает вопрос о месте науки в этом процессе. Если же мы будем рассматривать инновации как достижение науки, то разрыв между научной и производственной сферой оказывается слишком большим, так как наука включает в себя, как известно, не только прикладные исследования, но и фундаментальные, часто не имеющие практического воплощения в форме инноваций или не могущие его иметь в принципе (возьмите, например, философию, искусство, историю). Отсюда важнейшей частью нашего исследования будет понимание сущности инноваций, науки, коммерциализации и трансфера технологий.

Само слово «инновации» предполагает какие-либо новшества, обновление, приводящие к изменению в функционировании системы любой природы и росту ее эффективности. Инновации неразрывно связаны с выводом на рынок продукта (товара, технологии, услуги, организационных методов и т.п.), который обладает высокими техническими и потребительскими характеристиками. В соответствии с данным подходом инновации неизбежно должны сопровождаться коммерциализацией результата интеллектуальной деятельности человека (РИД). Тогда под инновациями мы будем понимать процесс создания принципиально новой техники, технологии или продукта с последующей коммерциализацией.

Важно, что инновации не тождественны изобретению! Они могут являться следствием изобретения (как, например, механизация производства и внедрение паровых машин в различные сферы человеческой жизнедеятельности стали результатом изобретения парового двигателя в XVIII столетии), но никак не быть самим изобретением. При этом необходимым условием инновационных процессов является внедрение, промышленное освоение и коммерциализация, что не всегда свойственно изобретениям и иным результатам интеллектуальной деятельности (например, научное открытие).

Точно так же, как сущность инновационной деятельности не тождественна изобретательству, инновации не могут быть тождественны науке или научной деятельности. Любая наука имеет свой собственный специфический предмет и объект исследования, методы и методологию. Результатом научной деятельности являются выявленные законы и закономерности объективной реальности в любой сфере.

Те отрасли промышленности, в которых реализуются научные исследования, НИР и ОКР, принято относить к наукоемким отраслям. Наукоемкие производства основываются на самых последних, передовых достижениях науки и техники, именно поэтому они считаются наиболее современными и перспективными отраслями промышленности. Особенность наукоемких инновационных производств заключается в том, что акцент в их деятельности и управлении делается на создании нематериального продукта, который используется впоследствии для создания технических и технологических инноваций, изобретений, ноу-хау и т.п.

Таким образом, суть инновационной, научно-технической деятельности организации – создание принципиально новой техники и/или технологии. В свою очередь, разработка и внедрение в производство принципиально новой техники и/или технологии – это результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проводимых научно-производственным предприятием. Инновационность и наукоемкость есть характеристики одного и того же феномена с разных сторон: инновационность отражает специфику бизнес-процессов и продукции предприятия (принципиально новые), а наукоемкость подчеркивает приоритетность и объем инвестиций, осуществляемые предприятием в НИОКР.

Трансфер технологий и коммерциализация инноваций

Трансфер технологий есть распределение и распространение знаний/технологий, полученных в результате инновационной или научной деятельности. Коммерциализация – это процесс, в результате которого инновационный проект или научная идея генерирует доход, принося правообладателю прибыль и отдачу от инвестиций в НИОКР. Коммерциализация основана на использовании достижений и результатов наукоемких производств в смежных отраслях промышленности и иных сферах экономики и начинается с той стадии жизненного цикла проекта, когда объект проектирования приобретает потребительскую ценность.

Сегодня вопросы коммерциализации являются особо актуальными в процессе научно-технической деятельности организации. Считается, что успешная коммерциализация является показателем эффективности инновационного проекта и научно-технической деятельности в целом, так как позволяет вывести инновационный продукт на рынок и, следовательно, получать доход и возврат инвестиций. Традиционно под успешным завершением процесса коммерциализации понимается достижение инновационным проектом точки безубыточности.

В инновационные процессы вовлечены практически все экономические и хозяйствующие субъекты: и разработчики, и производители, и потребители. Инновации становятся инновациями, когда они получают массовое распространение и становятся объектом потребления, то есть идея должна дойти до потребителя в виде продукта, которым можно будет пользоваться.

Следовательно, направление трансфера технологий и трансляции инноваций направлено вовне, на потребительский рынок и социальную сферу и реализуется посредством коммерциализации, то есть доведением инновации до потребителя, готового платить деньги за его использование (как в форме конечного потребления, так и в форме покупки лицензии или иного права использования результата интеллектуальной деятельности) (см. рис. 1). Если научная идея однозначно может относиться к отраслевой, то вопрос коммерциализации решается за счет организации самого процесса исследований (НИР, ОКР и т.п.), задача и цель которых определяется потребностями отрасли или организации. Что же касается фундаментальной науки, результаты исследований которой могут быть весьма непредсказуемы, то они часто не носят практической направленности или прикладного характера. Поэтому трансфер технологий из фундаментальной науки и коммерциализация результатов фундаментальных исследований являются куда более сложной и трудной задачей.

Инвестиции в науку и их результат

Коммерциализация как финансовый аспект научно-технической и научно-производственной деятельности является естественным логическим продолжением (и результатом) целостного комплексного цикла «инвестиции в идею > инвестиции в научно-технические разработки > капитальные вложения в промышленное освоение > коммерциализация разработок». Поэтому остановимся на собственно инвестициях в науку и результатах инвестиций в научно-техническую деятельность организаций.

Когда мы говорим об инвестициях в науку, мы чаще всего имеем в виду инвестиции в наукоемкие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли – это, прежде всего, слово наука. Как наука влияет на эффективность предприятия, бизнеса? Существует ли однозначная зависимость между инвестициями в НИОКР и уровнем эффективности бизнеса, между инвестициями в науку и развитием экономики?

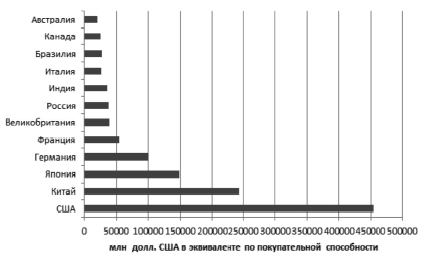

Рассмотрим уровень инвестиций в НИОКР в различных странах (данные 2011–2012) (см. рис. 2) [5, 6].

Рис. 1. Взаимосвязь различных сфер экономики и отраслей промышленности в процессе инновационного развития и трансфера инновационных технологий

Рис. 2. Уровень инвестиций в НИОКР в различных странах

Рис. 3. Базовая модель диффузии инноваций, трансфера технологий и коммерциализации

Рост объемов продаж конкретной наукоемкой продукции в сравнении с ростом рынка наукоемкой продукции в целом говорит о высокой или положительной наукоотдаче. Следует также помнить, что на наукоемком по определению рынке одновременно может присутствовать несколько видов продукции, находящихся на различных стадиях жизненного цикла (в том числе и уже устаревшая). Жизненный цикл наукоемкой продукции определяет и цикл затрат на науку: этот цикл непрерывен, инвестиции в науку должны осуществляться в период вывода нового продукта на рынок или даже ранее, а не в период снятия устаревшей продукции с производства. Следовательно, затраты на науку в наукоемких отраслях всегда должны быть (и будут) высокими.

Однако важно понимать, что результаты науки могут использоваться и приносить прибыль, но сама наука – нет. Отсюда важнейшим процессом для инновационных предприятий является трансфер технологий и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности.

При этом прибыль формируется не только от продажи основной инновационной (наукоемкой) продукции (в результате высокой стоимости подобной продукции на рынке прибыль, несмотря на значительный уровень производственных издержек, будет также высокой). Еще одним источником дохода для инновационных предприятий является продажа прав на использование РИД и технологии, программы ЭВМ. При этом внедрение инноваций обеспечивает рост эффективности не только данного конкретного предприятия, но и способствует улучшению как отраслевых показателей, так и экономики в целом. Это связано с распространением инноваций и действием трансформационного технологического эффекта вначале на смежные отрасли, а затем и на остальные отрасли промышленности и экономики. Базовая модель диффузии инноваций, трансфера технологий и коммерциализации, основанная на системном подходе, приведена на рис. 3.

Представленная в статье модель диффузии инноваций и трансфера технологий может быть использована в построении стратегии государственного инновационного развития и стратегии РФ, перехода на новую модель экономики на основе высокотехнологичных отраслей промышленности и создания новых, высокотехнологичных рабочих мест. Подобная стратегия будет являться системной и комплексной, так как затрагивает не только техническое развитие и экономический рост, но и социальное развитие (уровень образования, рынок труда, квалификация, рабочие места и т.п.).

В процессе трансформации экономической модели России важнейшим препятствием является именно отсутствие системности в предлагаемых мерах и действиях. Разрывы и оторванность отдельных министерств и элементов инновационной системы не позволяют добиться эффективного результата, приводят к ненужным и лишним затратам ресурсов (финансовых, человеческих, временных), усугубляя технологическое отставание России и не позволяя вывести инновационные процессы на уровень спирального диффузного развития.

Несмотря на кажущуюся простоту и изученность вопросов, связанных с философией науки и научных исследований, создания инноваций, их распространения, коммерциализации, трансфера технологий, автор глубоко убежден, что для создания высокотехнологичной экономики и социального развития необходимо не просто продолжить, а начать заново исследования в данном направлении, опираясь на методологию системно-синергетического подхода в целях комплексного понимания основных закономерностей, процессов, элементов, явлений и их взаимосвязи в инновационной системе. Именно тогда можно в полной мере решить задачу формирования общества будущего.

Источник: fundamental-research.ru

4.2. Коммерциализация как этап в процессе управления инновационной деятельностью предприятия

Основными субъектами рыночных отношений при коммерциализации ИС выступают:

- органы государственного управления и контроля;

- предприятие, непосредственно осуществляющее создание и использование новых технологий;

- авторы (создатели, изобретатели) новых технологий (объектов авторского права, промышленной собственности, коммерческой тайны – ноу-хау);

- инвесторы, участвующие путем финансирования в создании и использовании ОИС и в организации промышленного выпуска новой продукции;

- конкуренты, выпускающие аналогичную продукцию;

- производители-«пираты», осуществляющие несанкционированное использование ОИС предприятия и выпускающие поддельную продукцию [68].

Общая схема взаимодействия основных субъектов рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятельности представлена на рис. 4.2 [46, 57].

Рис. 4.2. Схема взаимоотношений субъектов и объектов

рыночных отношений при коммерциализации интеллектуальной

§ – законодательные и нормативные акты; ИС – интеллектуальная собственность;

$ – финансовые средства; Пр – потребляемая потребителями продукция (услуги);

Пр ИС – продукция на основе интеллектуальной собственности;

Пр К ‑‑ продукция конкурентов; Пр Пир – «пиратская» продукция

Местом, где возможно практическое столкновение (коллизия) интересов отдельных субъектов инновационной деятельности и осуществление контроля за объектами рыночных отношений, является потребительский рынок продукции (услуг).

Именно на рынке наиболее ярко и обостренно проявляются проблемы, возникающие во взаимоотношениях субъектов рынка при коммерциализации интеллектуальной собственности, различие и сходство их интересов.

По характеру проявления можно выделить три основных аспекта взаимоотношений:

- технический, связанный непосредственно с материальными и нематериальными объектами промышленного производства продукции на основе интеллектуальной собственности;

- финансово-экономический, связанный с потреблением продукции инновационной деятельности и соответствующим перераспределением финансовых средств;

- социально-правовой, связанный с моральными и юридическими нормами (законами) и традициями [58].

Модель процесса коммерциализации в различных случаях существенно отличается. Она зависит от вида инновационного процесса, имеющего фундаментальный или маркетинговый характер. Отсюда и отличие начальных стадий процесса коммерциализации. Во втором случае объект разрабатывается исходя из потребностей рынка, поэтому производитель уже заранее, до вложения основных затрат, уже готов к определенной прибыли и, в основном, уверен в коммерческом успехе.

Укрупненно процесс управления можно подразделить на пять основных стадий.

1. Учет, выявление, идентификация, инвентаризация инноваций. Необходимо выяснить, к какому типу инноваций относится коммерциализируемая инновация, т.к. инновации подразделяются на технологические, производственные, образовательные, организационные и т.д., а также учесть возможность отнесения ее к объекту интеллектуальной собственности.

2. Правовая охрана ОИС. Необходимость патентования, или как вариант рассматривать возможность использования новшества как ноу-хау. Такое решение зависит от технической значимости объекта, стадии его готовности для массового выпуска, наличия конкурентов, исследования рынка, внутренней и внешней среды инновационного предприятия и даже от масштабов данного предприятия и количества сотрудников, работающих на нем.

3. Оценка рыночной стоимости ОИС, что является одним из сложнейших этапов в связи с несовершенством методик оценки и аудита ОИС. К тому же оценку желательно проводить на всех стадиях жизненного цикла объектов. В последнее время такая непрерывная оценка стоимости уже получила название динамической [46].

Необходимо отметить целесообразность такого названия, потому что в каждой конкретной ситуации оценка производится в разное время. В случае неопределенности и риска целесообразно этап проведения оценки ставить в начале процесса, сразу после формулирования идеи создания нового продукта.

4. Коммерциализация ‑ управление использованием ОИС , т.е. сам этап выведения научно-технического продукта на рынок, поиск покупателей (если продукция не выполнялась конкретным заказчиком), использование наиболее эффективных и прибыльных путей активизации преимуществ объекта. На этом этапе отмечается рост значимости маркетинговых исследований.

5. Маркетинговая политика, по сути, инновационный маркетинг, носящий динамический характер. Этот этап включает проведение маркетинговых исследований, анализ внешней и внутренней среды, ситуационный анализ, поиск поставщиков и потребителей интеллектуального продукта, мониторинг конкурентов, пресечение недобросовестной конкуренции, исследование необходимости модификации и модернизации ОИС.

На рис. 4.3 представлена схема процесса управления, включающая последовательность всех стадий [26].

Рис. 4.3. Схема процесса управления

Важно отметить, что последняя стадия не является последней в цепи процесса коммерциализации, она должна осуществляться параллельно остальным. Предыдущие стадии представлены в должной хронологической последовательности, как и происходит коммерциализация. Коммерциализация ‑ означает успешную реализацию инновационного процесса.

По мнению многих исследователей, коммерциализация является последней фазой инновационного процесса, но если инновационный процесс представить в виде кибернетической модели, то коммерциализация ‑ стадия, дающая следующий виток развития, при которой и появляются другие производные инновационные процессы.

Главной идеей, показанной на схеме, является то, что коммерциализация инноваций является этапом в системе управления инновационной продукцией, а управление инновациями может подразумевать и иные действия, например, блокирующие или образовательные.

Таким образом, управление инновациями, включающее в себя учет, правовую охрану (патентную и в режиме «ноу-хау»), оценку, маркетинговые исследования, последующее распоряжение и коммерциализацию инноваций, является совокупностью непростых и взаимосвязанных мероприятий, существенных по экономическим затратам.

Источник: studfile.net

Коммерциализация инноваций: определение, понятие, особенности и методы проведения

Коммерциализация инноваций — это процесс внедрения нового продукта или производственного метода в коммерцию, который делает его доступным на рынке. Этот термин часто обозначает выход в массовые продажи. Но он также включает переход от лаборатории к торговле. Многие технологии начинаются в научно-исследовательской мастерской изобретателя и могут быть непрактичными для коммерческого использования в так называемом «младенческом» возрасте (в качестве прототипов).

Сегмент «разработка спектра исследования» требует времени и денег, поскольку системы разрабатываются с целью сделать продукт или метод платным коммерческим предложением. Выпуск нового товара является заключительным этапом разработки. На данном действии реклама, стимулирование сбыта и другие маркетинговые усилия развивают коммерческое принятие продукта или метода. Помимо модели коммерциализации инноваций (в которой технологии входят в деловой мир) может лежать потребительская модель (в которой они становятся товарами повседневного спроса, как, например, компьютеры — сначала они отправлялись из лаборатории на предприятие, а затем домой или в карман). Процесс коммерциализация инноваций часто путается с продажами, маркетингом или развитием бизнеса.

Три ключевых аспекта

Вам будет интересно: Что такое группа компаний: юридическое понятие, виды, структура и функциональные особенности

Вам будет интересно: Многофакторный анализ: виды, примеры, методы проведения анализа, назначение и результаты

Различая очень важны, чтобы рассмотреть много идей, получить один или два продукта либо бизнес, который может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Коммерциализацией инноваций называется поэтапный процесс, и каждый период имеет свои ключевые цели и стадии. Крайне важно вовлекать главные заинтересованные стороны на раннем этапе, включая клиентов.

Проблемы

Предлагаемая модель коммерциализации инноваций может вызвать вопрос, когда ее запускать? Такие факторы, как потенциальная каннибализация продаж других продуктов поставщика, любые требования по дальнейшему улучшению или неблагоприятные рыночные условия могут задержать запуск.

С чего начать?

Потенциальный поставщик может начать маркетинг в одном месте или нескольких регионах, или даже на национальном или международном рынке. Существующие ресурсы (с точки зрения капитала и операционных возможностей) и степень уверенности руководства могут сильно повлиять на предлагаемый режим запуска.

Меньшие поставщики обычно появляются в привлекательных городах или регионах, в то время как более крупные компании могут сразу выйти на национальный рынок. Глобальное развертывание обычно остается прерогативой конгломератов, поскольку они имеют необходимый размер и используют международные системы распространения. Другие транснациональные корпорации могут применять стратегию «ведущей страны». Внедрение нового продукта в одном регионе за раз.

На кого следует ориентироваться

Вам будет интересно: Бизнес-тренер Радислав Гандапас: отзывы о курсах и книгах

Маркетинговые исследования и тестирование могут определить первичную группу потребителей. Идеальное сообщество должно состоять из новаторов, первопроходцев, опытных пользователей и лидеров общественного мнения. Это будет стимулировать принятие другими покупателями продукта в период роста.

Как начать?

Потенциальные поставщики должны принять решение о плане действий для введения предлагаемого продукта. Концепция формируется путем ответа на вопросы выше. Поставщик должен разработать жизнеспособный маркетинг-микс и структурировать соответствующий бюджет.

Определение

Коммерциализацией инноваций называется процесс, который преобразует идеи, исследования или прототипы в жизнеспособные продукты и производственные системы. Которые сохраняют желаемую функциональность, в то же время разрабатывая их так, чтобы можно было легко изготовить при низких затратах и быстро запустить или внедрить с разработанным высококачественным оборудованием. Коммерциализация инноваций также включает разработку эффективных стратегий производства и цепочки поставок на раннем этапе. Данное действие может быть необходимым шагом для коммерческого успеха для инноваций, поступающих от новых предприятий, исследований, приобретенных технологий, патентов и т. д.

Общие причины

Вот совместные основания, которые включают ложные предположения и контрпродуктивные практики:

Как разработать коммерческие изделия по дизайну?

Идеальным способом коммерциализации инноваций и производственных систем было бы создать их «с первого раза». Для оптимальной технологичности, стоимости, качества, времени и функциональности коммерциализация исследований должна включать следующее: обобщить результаты, чтобы изучение не определяло, не ограничивало и не подразумевало архитектуру продукта, производственную стратегию или какой-либо аспект дизайна, когда каждый смотрит на физическое доказательство принципа или эксперимента. Необходимо обязательно использовать общие слова, такие как «означать», «выполнить» и так далее.

Как скажут патентные поверенные, слова по типу «означать» являются наиболее сильными. И если изобретение имеет претензию, начиная с «значит», это будет очень широкая заявка, в результате чего получится мощный патент. Общие слова должны быть задокументированы в режиме реального времени в мастерской на текстовом процессоре, который проецируется на экран. Если все сделано правильно, общее описание будет содержать только словарные драгоценности, и можно даже удивить команду краткостью и необычностью. Основные постулаты:

Этапы коммерциализации инноваций

Вам будет интересно: Ведущие мировые биржи: описание и особенности

Стратегия прототипов, макетов или прикладных исследований в любой форме должна начинаться с выявления и сохранения «жемчужины» — технологии, которая является основной предпосылкой или сущностью того, что было доказано. Без изменения формы коммерциализации инноваций, все, что связано с основной технологией и поддерживающими системами, будет разработано или переработано для обеспечения лучшей стоимости, качества и времени выхода на рынок. При этом оно будет интегрировано в оптимальную архитектуру продукта и производственную стратегию.

Наука была бы такой же, но оборудование, программное обеспечение, материалы, системы управления процессом коммерциализации инноваций были бы коммерциализированы, чтобы стать более производительными.

Один из способов осознать это состоит в том, что продукт или услуга «не знают разницы». Вот несколько примеров коммерциализации инноваций: лучи света всегда одинаковы. Поток электроники, жидкость, клетки, звуки — все эти понятия не знают разницы.

Такой анализ быстро показывает, что не является драгоценностью, включая столовые приборы и блоки питания, которые можно быстро приобрести с меньшими затратами и более высоким качеством. Например, если электронный модуль имеет ширину 20 дюймов, он не помещается в стандартную 19-дюймовую стойку.

Если ранние архитектурные решения гарантируют, что обычные электронные функции могут быть выполнены с готовых плат, то они создаются хорошо при низких затратах и лучшей доступности, оставляя покупателя сосредоточиться на качестве. Если нет, то может понадобиться разработка пользовательских схем, что требует много ресурсов и усложняет другие части проекта.

Например, если пользовательские схемы произвольно выбирают то напряжение, которое всем нужно, то может потребоваться нестандартный источник питания вместо того, чтобы выбирать проверенный и рассчитывать напряжения, которые уже имеются в наличии. Такой подход позволит команде дизайнеров сосредоточиться на самой модели, а не тратить драгоценное время и ресурсы на шаблон.

Формат и размер системы продукта или производства не должны быть основаны на произвольном выходе, емкости, которые соответствуют некоторому значению. Вместо этого следует оптимизировать формат продукта, чтобы он соответствовал наилучшему соотношению цена/производительность для системы. Это позволит покупать дешевле ключевые приобретаемые детали и узлы.

Эффективность коммерциализации инноваций

Без данного действия обычно возникает искушение просто взять исследование, которое «работает», а затем «подготовить» его и запустить в производство. И это может показаться «ранним прогрессом» и может временно порадовать менеджеров и инвесторов или удовлетворить произвольное сроки, которые могут быть контрпродуктивными. Однако это приведет к нескольким слабостям. Каким? Рассмотрим далее.

Реальное время на рынке

Одна из самых серьезных слабостей некоммерческого исследования может заключаться в том, что продукт или процесс коммерциализации инноваций не будет готов к производству в достаточных объемах в необходимых условиях. И это приведет к задержкам, во время которых многие ресурсы будут потрачены впустую на борьбу с пожарами и выполнение заказов на изменение. Это предупреждение для ученых и менеджеров, которые заинтересованы только в функциональности, которая сама по себе может быть скомпрометирована из-за плохой технологичности.

Реальное время выхода на рынок будет отсрочено. Или шансы на успех продукта могут быть скомпрометированы, если фонд содействия инновациям коммерциализация не будет предпринят до тех пор, пока не будут проведены все испытания. Затем у компании возникает дилемма выбора между двумя неприятными альтернативами: попытаться начать производство без адекватной коммерциализации или отложить запуск продукта. А затем придется повторно ввести товар и, возможно, еще раз квалифицировать процесс или даже обновить клинические испытания.

Стоимость

Как уже было написано выше, цена продукта определяется концепцией или архитектурой. Но возможность достичь минимально вероятной стоимости упускается, когда система товара основана на исследовательском прототипе или, что еще хуже, макете. Кроме этого, после того как детали спроектированы таким образом, затраты не так просто уменьшить, но попытка с помощью заказа на изменение растрачивает ценные ресурсы, на самом деле не снижая их и, опять же, ставит под угрозу целостность продукта и процесса.

Исследователи упускают большие возможности — запасные части. Обычно ученые разрабатывают инновации только для того, чтобы «оптимизировать» функциональность, а затем приводить детали в соответствии с «архитектурой», которая исключает стандартные запасные мелочи и обычно требует очень необычных товаров, иногда с проблемами стоимости и доступности (что, в свою очередь, задерживает в режиме реального времени рынок).

В отличие от этого, центр коммерциализации инноваций должен начинаться с тщательного поиска и выбора готовых изделий и подсистем. А затем продукт будет буквально разрабатываться вокруг этих деталей. Это достаточно парадоксально для ученых-исследователей. Тем не менее готовая стратегия обработки деталей является ключевым элементом коммерциализации, чтобы сосредоточить усилия на «драгоценностях».

Качество

Вам будет интересно: «Артис»: отзывы сотрудников о работе компании и работодателе

Исследования, которые не являются финансовыми, могут иметь проблемы коммерциализации инноваций с надежностью. Потому что исследования, которые хорошо работают, часто выполняются высококвалифицированными техническими специалистами, учеными и инженерами, знающими, как заставить вещи работать (несмотря на недостатки) с размерами выборки, вероятно, не статистически.

Распространенными причинами являются следующие ошибки коммерциализации, которые основаны на наблюдениях или цитатах в прессе.

Прототипы могут быть легко «снижены» в дальнейшем

Как уже было отмечено выше, стоимость очень трудно изменить после того, как продукт спроектирован. Потому что 80% совокупных затрат на весь срок эксплуатации приходится на разработку и создание. И так много сделано, что систематическое снижение затрат будет затруднительным. Кроме того, изменения будут стоить денег, которые не могут быть возвращены в течение срока службы продукта.

И перемены также будут стоить времени, особенно если требуются предварительные заявки, которые могут задержать выход на рынок, иногда серьезно. Кроме того, изменения могут вызвать больше проблем, поэтому необходимо еще лучше модернизировать, тратя таким образом лишние часы, календарное время и деньги на последующие продукты. Что, в свою очередь, может поставить под угрозу функциональность, качество и надежность. И наихудшее последствие снижения затрат заключается в том, что выделение ценных ресурсов для опробования ретроактивного DFM после проектирования отвлекает от других более эффективных усилий по разработке недорогих продуктов за счет проектирования, улучшения качества и производства.

Запустить экспериментальный товар

Как правило, как только прототип начинает работать, возникает необходимость собрать его и запустить в производство. У неочищенных продуктов, которые не рассчитаны на технологичность, неизбежно возникнут проблемы с запуском уже на первых порах, обеспечением качества, согласованной функциональностью. И поэтому фактическое производство будет стоить больше, чем цели. Другой вариант той же проблемы — когда руководство или инвесторы настаивают на «проверенной технологии», а затем не допускают никаких изменений в прототипе с ошибками. Который затем поступает в производство без коммерциализации.

Следующая ошибка

Коммерциализация инноваций в России может быть обойдена управлением рисков. Кто-то может подумать, что некоммерческий дизайн реально обесценить, достигнув успеха, который может просто доказывать различные аспекты функциональности. Как бы хорошо данный продукт не был принят аудиторией, он может быть недостаточно технологичным, чтобы быстро добиться стабильного производства.

Все, что нужно молодым предприятиям — это зрелость

Некоторые люди говорят, что они работают над «все еще юной технологией, поэтому затраты по-прежнему высоки». Здесь подразумевает, что расходы, естественно, будут снижаться по мере их «созревания». Эта ошибка идет практически всегда со следующим очень распространенным постулатом. Рассмотрим его в следующем абзаце.

Массовое производство само по себе снизит стоимость

Руководитель предприятия может подумать, что конечный доход будет зависеть от очень больших заказов. То есть для обеспечения экономии за счет масштаба необходим крупный заказчик. На самом деле многие люди считают, что индустриальный миф является единственным способом коммерциализации инноваций. Снижение себестоимости состоит в том, чтобы увеличить объем.

Это может быть применимо к товарным продуктам значительного количества, которые имеют небольшие вариации или минимальные изменения на рынках или в дизайне. Однако для создания такого потенциала требуются крупные капиталовложения. Если эта возможность больше, чем твердые заказы, то предприятие рискует, что экономия за счет масштаба снизит стоимость довольно низко, чтобы создать необходимый спрос для заполнения такого рынка. Однако если продукт не был коммерциализирован, то эта фабрика по продаже будет пытаться массово производить прототипы или неочищенные продукты, услуги — и столкнется со множеством проблем, подобных тем, которые упоминались выше.

И так как очень сложно сделать дорогостоящий продукт или услугу по своей сути, фактическое снижение затрат приведет к очень небольшому возврату суммы, потраченной на создание фабрики массового производства. Хуже того, предприятие может оказаться в беде, если ожидаемая экономия средств не состоится. Наконец, фабрики массового производства настолько негибкие, что их будет трудно переоборудовать, чтобы потом сделать более плодотворный продукт.

Источник: vkmp.ru