По поводу использования особенностей кросскультурного менеджмента при налаживании коммуникаций и ведении переговоров написано и переведено довольно много. Однако на сегодняшний день в литературе на русском языке сложно найти систематизированные рекомендации по тому, как улаживать кросскультурные конфликты, которые часто возникают на предприятиях.

Каким же образом прикладные или инструментальные знания в области кросскультурного менеджмента можно использовать для урегулирования реальных конфликтов, возникающих на межкультурной почве? Мы попытаемся составить алгоритм вполне конкретной группы кросскультурных конфликтов. Той, которая возникает, пожалуй, наиболее часто.

Речь пойдет о конфликтах между высшим и средним менеджментом на российских предприятиях, купленных или созданных зарубежными компаниями. Наш опыт показывает, что, как правило, подобные конфликты имеют между собой значительное сходство. И проходят почти по одному и тому же сценарию.

Первыми лицами на таких предприятиях обычно являются экспаты, (хотя в последнее время наметилась тенденция привлечения на эти посты и россиян), а средний менеджмент имеет российские корни. Именно между этими двумя группами менеджеров наиболее часто возникает межкультурное непонимание, то есть выстраиваются коммуникационные и поведенческие барьеры.

Кросс-культурные коммуникации и этикет — правила ведения бизнеса с партнёрами из США и Японии

Нам хотелось бы также отметить: то, о чем мы будем говорить, нередко встречается и в рамках кросскультурных конфликтов на чисто российских предприятиях. Только здесь почву для конфликтов создают различающиеся поведенческие стереотипы российских менеджеров. Например, менеджеров, которые относятся к разным возрастным группам. Или менеджеров, которые вышли из разных организационных культур (например, силовых и предпринимательских).

Хорошо известна и ситуация, когда московские и питерские инвесторы, а в последнее время все чаще инвесторы из тринадцати городов-миллионников, приходят в небольшие города в различных регионах страны, скупают находящиеся на грани банкротства предприятия и начинают проводить на них реорганизацию. Высшие посты при этом занимают динамичные, рыночно ориентированные менеджеры и собственники.

По парадигме поведения тяготеют к англосаксонской культуре. Что же касается среднего менеджмента, то он является продуктом модели управления, которую Гердт Хофстеде назвал «Семья или племя» и которую мы рассматривали в предшествующей главе. Она, как мы помним, среди прочего, характеризуется высокой дистанцией власти, относительно высоким уровнем коллективизма, контекста и статуса. Уже такой статусный параметр, как возраст, таит в себе зерно конфликта. Ибо новые собственники часто оказываются на поколение моложе своих подчиненных из среднего эшелона.

1. Обычная парадигма кросскультурного конфликта

Итак, какова же парадигма анализа кросскультурного конфликта и основных шагов по его разрешению? Любой кросскультурный конфликт базируется на двух основных проблемах:

— первая из них — нарушение эффективных кросскультурных коммуникаций;

Public talk «Кросс культурный интеллект как ресурс для международного бизнеса»

— вторая — это столкновение поведенческих стереотипов.

Причем проблема нарушения кросскультурных коммуникаций часто представляется менее существенной. Поэтому менеджеры часто через нее «перескакивают» и стремятся сразу перейти к содержанию конфликта.

Однако, по нашему опыту, именно нарушение кросскультурных коммуникаций обусловливает 60 — 70 процентов межкультурных конфликтов на предприятиях. Люди говорят и не слышат друг друга. Под одними и теми же терминами подразумевают совершенно разные вещи. Подчиненные не возражают, потому что не считают нужным это делать, а руководители считают, что с ними согласны.

Наконец, переводчики переводят не то, что сказано, а то, что они поняли. В итоге наступает развязка, когда стороны вступают в конфликт.

Вторая проблема, на которую приходятся оставшиеся 30 — 40 процентов причин кросскультурных конфликтов, — это столкновение различных поведенческих стереотипов, которые, в свою очередь, базируются на разных ценностных системах.

2. Основные этапы и принципы разрешения конфликта

При улаживании кросскультурных конфликтов обычно предпринимается несколько стандартных действий. Или, что то же самое, делается несколько стандартных шагов.

Первый шаг очевиден: необходимо тщательно проанализировать и постараться понять конкретные причины именно этого конфликта. Как говорилось в «Анне Карениной», «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Поэтому мы начинаем с мониторинга, то есть с изучения тех проблем, которые порождают недопонимание в коллективе или в рабочих группах; вызывают нарушение взаимопонимания между высшим и средним менеджментом предприятия. Все проблемы мы условно разбиваем на две группы: коммуникационные и поведенческие.

Второе. После того как нам удалось с той или иной степенью глубины проанализировать и перечислить по степени важности проблемы коммуникационного и поведенческого плана, мы приступаем к разработке тактики вывода предприятия из кросскультурного конфликта. То есть пытаемся найти и наметить конкретные шаги по быстрому «разруливанию» ситуации, или «гашению пожара».

Третье. Затем наступает самый важный этап — завершающий. Мы переходим к разработке мер стратегического плана, которые в дальнейшем помогут избежать аналогичных конфликтов. Ведь то, что нам удалось на короткое время погасить конфликт, выпустить эмоциональный пар и выстроить мостики взаимопонимания между людьми, еще не означает, что проблема исчерпана.

Впереди — создание корпоративной культуры, единой для всего коллектива системы ценностей. А это всегда довольно длительный процесс.

Прежде чем вы приступите к урегулированию первого кросскультурного конфликта, предлагаю обратить внимание на одно важнейшее универсальное правило: «Во всех кросскультурных конфликтах необходимо сохранять абсолютное присутствие духа и не давать воли собственным эмоциям. Как бы вас ни провоцировала на это та или иная сторона. Любой кросскультурный конфликт возможно урегулировать только при наличии взаимопонимания. А его так легко разрушить и так сложно завоевать».

Примечание. Степень эмоционального напряжения конфликтующих сторон обычно можно разбить на три стадии:

— Первая стадия: напряжение мешает эффективным коммуникациям, но ситуация поддается быстрому урегулированию.

— Вторая стадия: сближение уже стало затруднительным, урегулирование конфликта требует большего времени.

— Третья стадия: ситуация глубокого конфликта, перешедшего из сущностной в межличностную плоскость. Обычно требует хирургических мер (частичной санации коллектива).

3. Стратегическое видение перспективы

Как мы уже отметили, нам нужно не только выработать тактику преодоления межкультурного конфликта, но и наметить стратегические меры по его профилактике в будущем. При этом необходимо понимать, что невозможно абсолютно все предусмотреть на берегу.

Какие же цели нужно поставить в первую очередь и какие меры предпринять?

— Во-первых, планируя любые мероприятия в рамках коллектива — переговоры, встречи, тренинги, собрания, перепозиционирование руководителей, — вы всегда должны исходить из того, что в итоге вы создаете команду, корпоративная культура которой позволяет ей самой без вмешательства извне урегулировать конфликты.

— Во-вторых, планируя изменения и реорганизацию, вы должны исходить из того, что ваша ключевая задача — максимально восстановить авторитет действующего руководства. Сделать так, чтобы вся команда от среднего менеджмента до «голубых воротничков» поверила, что делает одно общее дело. И в случае выигрыша результаты будут работать на всех.

— В-третьих, ключевой и наиболее сложный момент — преодоление конфликта «мы и они». Пока команда, показывая на кабинет начальника, говорит «они», зародыши кросскультурных конфликтов тлеют по всей организации. Причисление начальника к команде, доказательство правильности его курса — обязательные шаги на пути преодоления межкультурного конфликта.

В условиях высокой дистанции власти, свойственной российской культуре, многие меры реализуются быстро и эффективно только силовыми методами. Надо сказать, что средний менеджмент и «голубые воротнички» в условиях урегулирования кросскультурных конфликтов обычно относятся к таким методам относительно лояльно. Более того, зачастую начальника, который не готов проявить силу и решительность в сложных условиях, называют тряпкой и считают, что он не способен руководить компанией и привести ее к победе.

Однако в использовании силовых методов таится серьезная опасность. Вся практика развития современных успешных компаний показывает, что чрезмерно высокая дистанция власти, столь характерная для нашей страны, в конечном итоге подавляет инициативу снизу. Нельзя забывать, что эта «инициатива снизу», наряду с чувством национальной культуры, чувством региональной культуры, чувством отраслевой культуры, — фактор, дающий компании серьезные конкурентные преимущества. Люди, которые знают, что можно делать за пределами писаных правил на основе местных традиций и выстроенных межличностных отношений, — то есть те люди, которые, по сути, являются носителями местной культуры, должны сохранить на предприятии ключевые позиции.

Выстраивая меры урегулирования кросскультурного конфликта, вы должны найти золотую середину: с одной стороны, установить авторитет руководителя, а с другой стороны, не пойти слишком далеко или вовремя отступить, чтобы «не выплеснуть с водой ребенка».

4. Мониторинг коммуникаций

В преферансе есть золотое правило, которое звучит так: «Давайте отберем своих». Вначале отбираются те взятки, которые являются наиболее простыми. Предлагаю пойти по такому же пути. Прежде всего проведем короткий мониторинг основных коммуникаций и коммуникативных нарушений на предприятии.

Первое. Проверьте, не являются ли причиной конфликта нарушения коммуникаций из-за разного восприятия контекста высшим и средним эшелоном менеджмента. Нет ли здесь среди причин многочисленных «да», которые означали «нет»; различий во времени, которое требуется для принятия решений, и т.п.

Второе. Посмотрите не является ли постоянным препятствием для коммуникаций плохое знание иностранного языка, незнание молодыми менеджерами-дженералистами профессионального языка, низкая квалификация переводчиков и т.п. Вы будете удивлены, как часто эти простые причины серьезно затрудняют взаимопонимание!

Третье. Проверьте не является ли причиной нарушения коммуникаций и напряжения в коллективе «искусственная гетотоизация» высшего менеджмента (иностранцев, москвичей и т.п.): их общение только в своем узком кругу; неучастие в мероприятиях, где можно наладить с коллективом и средним менеджментом неформальные связи (спортивные соревнования, вечеринки, выезды на природу и т.п.).

Четвертое. Обратите внимание на невербалику (особенно, если она не совпадает у конфликтующих сторон). Неверное «прочтение» жестов нередко приводит к дополнительному напряжению.

5. Мониторинг поведенческих различий: представление

о времени и перспективах

Когда мы начинаем рассматривать причины кросскультурного конфликта, целесообразно постараться определить реперные точки, которые наиболее часто определяют нестыковку поведенческих стереотипов.

Начнем с восприятия стратегической цели. Представители стран, ориентированные на англосаксонскую культуру, а также молодая генерация менеджеров в крупнейших российских городах, исповедуют принципы рациональной культуры. В основе этой культуры находится протестантская этика Макса Вебера.

Эти люди считают, что необходимо активно работать и что результатом их работы должны быть их личные достижения, а также достижения их предприятия. Это рациональные люди с рациональными целями и поведением. Для них личные материальные цели (заработать больше) и цели нематериальные (сделать карьеру и самореализоваться) вполне рациональны. Не менее рациональны для них и цели предприятия: достижения предприятия изменяются через прибыль, прибыль изменяется через продажи. С этой точки зрения стратегия должна подсчитываться и переводиться в деньги.

Как только мы перемещаемся в восточную культуру — будь то культура восточно-азиатских народов или культура традиционного российского менеджмента, — мы сталкиваемся с несколько иным восприятием перспективы. Ориентация на зарабатывание денег, на достижение определенной материальной цели здесь очень часто оказывается вторичной.

Люди вдохновляются дальносрочными и неясно сформулированными целями. Готовы работать во имя «града грядущего». Для них — как в модели культуры «Семья» — зачастую важнее что делать («ковать оборону Родины»), чем как делать (с минимальными издержками и максимальной прибылью). Кардинальные различия целевых и мотивационных поведенческих стереотипов — это наиболее частая сущностная причина кросскультурных конфликтов.

Представим, что команда западных менеджеров (или молодых частных инвесторов из Центра) пришла на традиционное российское предприятие и начала готовиться к собранию, на котором собирается обнародовать стратегию развития компании. Что она должна сказать людям? Наряду с финансовыми показателями, индикаторами роста прибыли и увеличения доли на рынке, наверное, обязательно нужно будет объяснить, что даст их предприятие для развития России, насколько этот бизнес важен для решения социальных проблем данного региона, местности, как производимые продукты послужат людям. Что выиграют от этого сотрудники предприятия и какова будет социальная политика.

Другими наиболее частыми поведенческими стереотипами, которые конфликтуют и вызывают напряжение при реформировании российских предприятий, являются стереотипы, связанные с чрезвычайно высокой дистанцией власти (это особенно мешает скандинавскому менеджменту, привыкшему к более «плоской» системе управления) и различиями в скорости и порядке принятия решений. Между восточными и западными культурами, как и между культурой столичных частных предприятий и традиционных компаний небольших городов, существует огромная разница в восприятии скорости течения времени. И если для одних культур заявления типа: «решение должно созреть», «это надо провентилировать «наверху», «обсудить с коллегами» вполне оправданы, то в других (в частности, в англосаксонской культуре) зачастую действует положение о том, что «лучше слабое решение, но быстрое решение, чем долгое отсутствие решения вообще».

Источник: hr-portal.ru

4.2. Кросс-культурные особенности менеджмента.

На внутреннем уровне, применение закономерностей и механизмов кросс-культурного менеджмента необходимо при:

- внедрении на предприятии новых технологий и систем хозяйствования;

- реформировании и реструктуризации предприятия;

- управлении поликультурными и полиэтническими коллективами;

- а также для повышения межкультурного потенциала сотрудников, которое, в современных условиях, является необходимым условием эффективного функционирования организации.

Таким образом, кросс-культурное управление можно определить как:

- управление «культурным разнообразием» — различиями в деловых культурах и в системах их ценностей;

- определение причин межкультурных конфликтов, путей их предотвращения и/или нейтрализации;

- управление бизнесом на стыке и при взаимодействии культур;

- управление поликультурными бизнес-коллективами.

Его задачами являются:

- создание, развитие и управление технологиями культурного разнообразия — кросс-культурными технологиями,

- формирование и развитие «межкультурной компетенции» менеджеров и сотрудников в целях повышения эффективности организации в условиях глобализации экономики.

Кросс-культурный менеджмент – это создание и применение технологий управления культурным разнообразием в условиях экономической глобализации и отражает глубинные изменения, происходящие в современном обществе.

С одной стороны, с постепенной заменой вертикальных, иерархических форм управления горизонтальными, сетевыми формами – в информации, в коммуникации, в политике — необходимость изучения отдельных факторов, субъектов экономического и политического взаимодействия возрастает.

С другой стороны, увеличение доли производства нематериальных благ (услуг, информационных продуктов, образования), свойственное экономике всех развитых стран в современном «обществе знаний», также требует применения кросс-культурных технологий.

Третичный сектор более других требует менеджмента, опирающегося на знание культурных особенностей как производителя, так и потребителя, речь о которых будет вестись позже (в главе 5).

Кросс-культурный менеджмент, таким образом – разработка технологий управления, успешно действующих в различных культурах с целью предотвращения межкультурных конфликтов.

Предпринимательство, далеко выходя за национальные рамки, вовлекает в свою орбиту все большее число людей с различным культурным кругозором. В результате культурные различия начинают играть в организациях возрастающую роль и сильнее воздействовать на предельную эффективность деловой деятельности. Отсюда и возникают кросс-культурные проблемы в международном бизнесе — противоречия при работе в новых социальных и культурных условиях, обусловленные различиями в стереотипах мышления между отдельными группами людей. Формирование человеческого мышления происходит под воздействием знаний, веры, искусства, морали, законов, обычаев и любых других способностей и привычек, приобретенных обществом в процессе своего развития. 108

В международном бизнесе факторы культурной среды создают самые большие сложности. Именно поэтому корректная оценка различий национальных культур и адекватный их учет становятся все более и более важными. 109

Культура любого общества требует знания ее некоторых результативных критериев. В этой связи культуру можно охарактеризовать по четырем критериям: 110

- «длина иерархической лестницы» характеризует восприятие равенства между людьми в обществе, в организации. Чем больше разрыв между верхами и низами, тем длиннее иерархическая лестница;

- «изображение состояния неопределенности» касается отношения людей к своему будущему и к их попыткам взять судьбу в свои руки. Степень неопределенности тем выше, чем больше предпринимается попыток планировать и контролировать свою жизнь;

- «индивидуализм» выражает желание людей действовать независимо или отдавать предпочтение групповому выбору. Чем больше перевес в сторону личной свободы и личной ответственности, тем выше степень индивидуализма;

- «маскулинизм» характеризует манеру поведения и предпочтения мужским и женским ценностям принятым в обществе. Чем сильнее мужское начало, тем выше маскулинизм.

С использованием приведенных критериев было исследовано 40 стран мира и выявлено восемь культурных регионов: северный, англоязычный, германоязычный, более развитый романоязычный, менее развитый романоязычный, более развитый азиатский, менее развитый азиатский, ближневосточный.

Например, северный регион характеризуется короткой иерархической лестницей, высоким маскулинизмом, высокой степенью индивидуализма и средней степенью неопределенности. Для германоязычной группы характерна большая длина иерархической лестницы, высокая степень маскулинизма и неопределенности и несколько меньшая степень индивидуализма. В развивающихся странах проявляется большая длина иерархической лестницы, высокая степень маскулинизма и низкие значения индивидуализма и неопределенности.

Однако такие структурирования культуры трудно применить непосредственно к международному бизнесу, где различия культурных сечений представляют интерес, с одной стороны, для выработки правильного поведения непосредственных исполнителей бизнес-программы на данном рынке, а с другой, для построения поведенческой модели совокупного потребителя как конечной точки движения любого товара.

В международном бизнесе значение социальных аспектов очень велико. Преобладание индивидуализма или коллективизма оказывает большое влияние на поведенческие реакции потребителей. Равным образом социальная стратификация общества в известной степени соответствует сегментации рынков, а социальная мобильность — изменениям этой сегментации.

По нашему мнению, индивидуализм предполагает действия человека, определяемые, в первую очередь, его интересами, что повышает степень риска. Коллективизм, напротив, приводит к стандартизации интересов на рынке потребностей, предполагает стремление человека придерживаться некоторой усредненной модели поведения в группе, что ограничивает его свободу, но снижает риск.

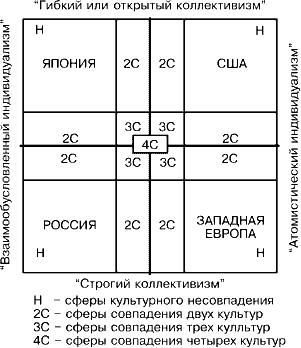

Априорно выделяют по два типа индивидуализма (1 и 2) и коллективизма (1и 2). 111

Индивидуализм первого типа — это «чистый индивидуализм», в основе которого — личная воля индивида. Его можно также назвать «атомистическим индивидуализмом», поскольку в этом случае личность чувствует себя одинокой, ведет себя оригинально и независимо, иногда становится десантной, т.е. личностью с отклоняющимся от общих норм и стандартов поведением. При этом типе индивидуализма проявляются сильные анархистские начала, противостояния системе власти и управления.

Индивидуализм второго типа — производный вариант индивидуализма, в нем просматриваются элементы коллективизма, поскольку личность легко принимает навязываемые другими ограничения. Это тип «взаимообусловленного индивидуализма», поскольку в его условиях личность чувствует свою солидарность с другими, ведет себя адекватно им, на основе принципов взаимозависимости.

Коллективизм первого типа — производный тип коллективизма, в нем есть элементы индивидуализма. Его можно назвать «гибким, или открытым, коллективизмом», поскольку он допускает известную степень добровольного участия индивидов. Его можно считать открытой или свободной системой, потому что она допускает деятельное мышление и поведение индивидов. Такой тип коллективизма отличают прогресс и демократизм, поскольку решения, как правило, принимаются здесь на основе личных договоров или мнения большинства и признается свободное волеизъявление индивида. Этот коллективизм требует добровольного участия индивидов и тесно связан с их демократическими представлениями.

Коллективизм второго типа – «чистый коллективизм». Его можно также назвать «строгим, или жестким, коллективизмом», поскольку в этом варианте коллективизма жестко ограничивается активное индивидуальное волеизъявленье и участие. В этом типе коллективизма сильны консервативные, а иногда и тоталитарные тенденции, поскольку решения обычно принимаются на основе норм обычного права и единодушия с целью поддержания существующих структур. В коллективизме господствует контроль сверху и принуждение.

Попробуем схематически дать обоснованную дифференциацию культур и степени выраженности в них коллективистских и индивидуальных начал, как это показано на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2. Схема дифференциации культур по степени выраженности в них коллективистских и индивидуальных начал

Если судить о японской культуре (см. рисунок 4.2.), то ее следует отнести к комбинации индивидуализма типа 2 и «гибкого коллективизма». Такого типа культуры, как например, скандинавские, можно рассматривать как благоприятные для реализации идей демократии, индустриализма, массового общества. Характерная для индивидуализма второго типа «забота о взаимности» весьма эффективна для появления в обществе идеи о социальном равенстве, а «гибкий коллективизм», признающий активное участие индивидов, создает основу для стремления к социальному равенству.

Более того, в японской культуре и других, имеющих с ней аналогичную структуру, культурах напряженности и разногласия между группой и ее членами минимальны благодаря характерным для них структурным особенностям. Поскольку в индивидуализме второго типа признаются коллективистские установки, а в «гибком коллективизме» — интересы индивидов, социальная дистанция между индивидом и группой сокращается.

Именно благодаря тому, что в культуре Японии сосуществуют «гибкий коллективизм» и «взаимообусловленный индивидуализм», ей удалось преуспеть в организации высокоразвитого массового общества и сохранить высокий уровень внутренней культурной стабильности. И в то же время, поскольку японская культура базируется на комбинации производных, а не чистых типов индивидуализма и коллективизма, ее внутренняя устойчивость недостаточна эффективна, чтобы противостоять давлению извне.

Для Японии характерно соединение бюрократических и демократических установок; особой ценностью обладают кооперация и равенство.

Типичным примером культуры, формируемой «атомистическим индивидуализмом» и «гибким коллективизмом», являются Соединенные Штаты. Для этой культуры характерно смешение анархии и демократии; к ним следует добавить ярко выраженную склонность к конкуренции и свободе.

Россия представляет собой типичный образец культуры, которая пока равняется на индивидуализм второго типа и «строгий коллективизм», для нее типично наличие бюрократических установок, а также ориентация на принуждение и единообразие. Вместе с тем, как видно из рисунка 4.2., российская ментальность и национальная культура более всего противоположны североамериканским аналогам. Не смотря на это, за образец эффективного управления взята именно американская модель менеджмента, а первые учебники по данной дисциплине были переводные американские учебники. Такое несоответствие длительное время, потребовавшееся на адаптацию американского типа управления к отечественной ментальности, являлось тормозом развития для российских компаний и привело к существенному удорожанию последствий экономических и управленческих реформ.

Типичный образец комбинации «атомистического индивидуализма» и «строгого коллективизма» можно найти в западноевропейской культуре. Речь идет о культуре, которая из-за характерных для нее крайних форм анархии и автократии, обнаруживает состояние постоянной напряженности. В ней, собственно говоря, и происхождение скептических установок и склонность к пониманию.

Можно сказать, что коллективизм стимулирует склонность к адаптивному (Россия) и интегративному (Япония) поведению, в то время как индивидуализм побуждает стремление к созданию и достижению новых целей и поддержанию латентных (скрытых) социальных ценностей (США, Европа). В качестве примера приведем сравнительную ситуация двух типов менеджмента.

Различия национальных систем менеджмента проявляются, в том числе, и в их культурной несовместимости. Так, противоположно направленными считаются системы управления Японии и США.

Влияние менталитета на национальные системы управления проявляется, например, в том, что западные и восточные менеджеры по-разному подходят к вопросам «кооперации и конкуренции» 112 :

- В Японии эти два понятия совместимы. Японцы считают, что можно одновременно и конкурировать, и сотрудничать («и-и»).

- Американцы считают, что конкуренция и кооперация являются несовместимыми («или-или»).

При кооперировании они стремятся к индивидуальной выгоде, тогда как японцы более расположены, благодаря конфуцианству, к поиску взаимовыгодных решений.

Попытки американцев перенять некоторые приемы и элементы японского менеджмента проваливаются. Так, например, провалилась попытка американских менеджеров принять на свое вооружение систему «кан-бан». Ее идея: «производить и поставлять готовые изделия как раз к моменту их реализации, комплектующие узлы к моменту сборки готового изделия, отдельные детали — к моменту сборки узлов, материалы к моменту изготовления деталей»(12).

Использование этой системы позволяет снизить издержки, повысить производительность и качество продукции. Но лишь отдельные американские предприятия смогли добиться этого. Причина — отсутствие приверженности работников к групповым усилиям, к специфике групповой атмосферы на производстве. Более того, система «канбан» непрерывно укрепляет групповые узы и создает все более благоприятные условия для повышения производительности труда и качества продукции.

Американская система менеджмента оказалась невосприимчивой к применению японских форм и методов управления. Однако в Японии оказываются удачными некоторые элементы американского менеджмента.

По нашему мнению, это объясняется двумя факторами:

- высокая приспособляемость и гибкость японской нации: «Японец — христианин по вере, буддист по философии и синтоист по взглядам на общество» 113 .

- развитие японского менталитета в сторону индивидуализации.

1) экономическим ростом;

2) становлением международных рынков и увеличением контактов японцев с другими нациями;

3) общечеловеческой тенденцией к индивидуализму, которая находит выражение во все большей индивидуализации личности в обществе.

В изменяющемся японском менталитете отмечают увеличение стремления к личной свободе. Все более яркое выражение получает прагматизм, происходит некоторое отрицание корпоративного духа. Японский менталитет все больше приобретает характерные черты американского и западноевропейского.

Это и приводит к нарастанию противоречий между изменяющимся японским менталитетом и существующим менеджментом. Возникает необходимость приведения их в соответствие путем реконструкции японского менеджмента. Причем все явственнее становится движение последнего в направлении приобретения все более и более американизированных черт.

Например, нередким явлением в системе японского менеджмента становится отказ от пожизненного найма и системы оплаты по старшинству в сторону расчета за единицу продукции. Принимаются и воплощаются программы сокращения работников, дослуживших до пенсионного возраста, в виду проблемы старения нации(14) и ряд других.

Любопытно отметить, что в работах американских и западноевропейских авторов всегда отмечается то выгодное положение, в котором находится японский управляющий в отличие от его западноевропейского и американского коллеги. В первую очередь отмечается то, что японскому менеджеру попросту не приходится сталкиваться с такими «больными» вопросами, как прогулы, плохая дисциплина, текучесть кадров и т.д. Это обусловлено существованием особого морально-психологического климата, который помогает добиваться японским компаниям больших практических успехов.

В Японии трудно соединить требования повышения общей эффективности организации с индивидуализмом. Каждый работник изначально включен в ту или иную группу. Требование повышения эффективности всей организации связывается с традиционным коллективизмом и нацеливается на улучшение результативности той группы, в которую входит данный работник. В целом группа принимает такую внутреннюю структуру, которая увязывает всех ее членов в строго ранжированную иерархию.

Когда в Японии говорят об «индивидуализме», то понимают под этим эгоизм, безнравственное поведение человека, преследующего собственные корыстные интересы. Любые проявления индивидуализма всегда рассматриваются в стране как посягательство на интересы той или иной социальной группы. Индивидуализм выступает как серьезный порок, заслуживающий самого серьезного осуждения.

В западных обществах, наоборот, стремление к сплоченности в организации выражено слабо. Управление ориентировано на отдельную личность и оценка этого управления происходит по индивидуальному результату. Деловая карьера обуславливается личными результатами и ускоренным продвижением по службе. Главными качествами руководства в такой модели менеджмента являются профессионализм и инициатива, индивидуальный контроль руководителя и четко формализованная процедура контроля. Также наблюдаются формальные отношения с подчиненными, оплата труда по индивидуальным достижениям и индивидуальная ответственность.

Источник: studfile.net

Кросс-культурные проблемы и инструменты для их решения

Знание и умение разбираться в культурных различиях организаций позволяет международной фирмы, успешно решать управленческие проблемы с помощью культурных инструментов. Они сводятся к следующему:

1. Культурные коммуникационные барьеры в сотрудничестве. Коммуникация с носителями других культур может столкнуться с непредвиденными трудностями. Возможны коммуникационные нарушения, обусловленные фактором культуры:

· помехи в результате отрицания культурных расхождений;

· искажение в восприятии реальности;

2. Различие в стилях управления в разных странах. Для высокоразвитых стран (Северная Америка, Северная Европа) присущ демократичный (партисипативный стиль руководства), тогда как в развивающихся странах (в том числе с уже высоким уровнем развития) преобладают авторитарные, патерналистские методы.

3. Различия в постановке проблем и принятии решений. Действующие процедуры являются отражением ценностей, позиций и норм поведения, которые присущи участвующим в процессе решения проблем людям. Мульти культурная команда сможет эффективно работать лишь после того, как будет достигнута ясность в понимании ее членами сущности коллективного взаимодействия.

4. Потенциальные конфликты из-за различий в мотивации труда. Мотивы определяются, главным образом, социальной обстановкой и семейным положением. Поэтому в странах переходного типа доминируют материальные потребности и потребность в безопасности (это связано с общим уровнем жизни и материального благосостояния), тогда как во многих промышленно развитых странах на первый план выдвигается стремление к саморазвитию и достижению амбициозных жизненных целей

5. Различия в социально-культурной компетенции и развитии персонала. Культурная социально-управленческая компетенция предполагает наличие определенной гибкости, которая выражается в следующем:

· принятие других культур;

· понимание собственных культурных взаимозависимостей;

· открытость и терпимость в процесс е культурной коммуникации;

· умение оценить возможность переноса ноу-хау в области управления персоналом из одной культурной среды в другую.

Культурными инструментами в данном случае являются:

· универсальная знаково-символическая система, включающая наименования, знаки, систему фирменной идентификации;

· система коммуникации (официальный язык корпорации, разговорные языки, жаргоны, сленги, система неформального общения);

· постоянная ротация руководящих работников и совместное обучение сотрудников корпорации, представляющих разные национальные культуры.

Заключение

Культурные различия между странами являются важной сферой культуры корпорации.

Ключевой теорией категоризации признаков культуры, считается теория Хофштеде, который выделил 4 признака:

В дополнением к этим признакам иногда выделяют, как пятый признак т. н. конфуцианскую динамику.

Формирование человеческого мышления происходит под воздействием знаний, веры, искусства, морали, законов, обычаев и любых других способностей и привычек, приобретенных обществом в процессе своего развития. Отсюда возникают культурные различия между странами. Почувствовать эти различия, можно только слившись с новым обществом – носителем отличной культуры. Культурные различия между странами ложатся в основу различных корпоративных культур. Современные предприятия большей частью приобретают международный характер, что означает необходимость более широкого учета различий национальных культур.

Бизнес выходит далеко за национальные рамки, вовлекая в свою орбиту все большее число людей с различным культурным кругозором. В результате культурные различия начинают играть в организациях возрастающую роль и сильнее влиять на эффективность деловой деятельности.

Это становится причиной межкультурных проблем в международном бизнесе – противоречия при работе в новых социальных и культурных условиях, обусловленные различиями в стереотипах мышления между отдельными группами людей.

Опираясь на анализ культур по классификации Г. Хофстеде, можно придти к выводу, что культуры, ориентированные больше на традицию, и культуры, открытые изменениям, при внимательном рассмотрении имеют много общего.

Можно продавать одни и те же товары и услуги на огромной территории, однако важно при этом учитывать существенные различия между потребителями из разных культурных областей. Именно поэтому важно, прежде всего, понять структуру кросс-культурных проблем, то есть охарактеризовать переменные, формирующие культурную среду международного бизнеса. Это обеспечивает определенную степень видимости – ясное понимание кросс-культурных проблем и путей к совершенствованию международного менеджмента.

В кадровой политике в международном бизнесе факторы культурной среды создают самые большие сложности. Именно поэтому корректная оценка различий национальных культур и адекватный их учет становятся все более и более важными. Принять во внимание факторы культурной среды также заставляет сложная и многоуровневая структура культуры, которая определяет разнообразие ее функций в жизни каждого общества.

Для формирования и развития культуры международной фирмы используются специфические инструменты, характерные для международного бизнеса.

Список литературы

1. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: Инфра-М, 1997.

2. Гордеев Р.В. Корпоративный менеджмент. – М., 2001.

3. Дамари Р. Деловая этика. – М., 2000.

4. Десслер Г. Управление персоналом – М., 1999.

5. Джон Д., Радеба Ли.Х. Международный бизнес – М.: Дело, 2004.

6. Джон Д., Радеба Ли.Х. Международный бизнес – М.: Дело, 1994.

7. Латова Н.В., Латов Ю.В. Российская экономическая ментальность на мировом фоне // Общественные науки и современность, 2001., №4.

8. Международный менеджмент: Учебник для ВУЗов // Под ред. Пивоварова С.Э., Тарасевича Л.С., Майзеля А.И. – СПб.: «Питер», 2002.

9. Менеджмент: теория и практика в России. Челябинск // Под ред. А.Г. Поршнева, М.Л. Разу, А.В.

Тихомировой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003.

10. Торбин Ф.А. «Не отстать» или «быть первым»? Эволюция менеджмента в России. – http://gladkeeh.boom.ru/interviews.

11. Селиванов А.И. Этика бизнеса – М., 2003.

12. Сергеев П. Профиль собственника. // «Эксперт». – 2001. – http://www.government.ru.

13. Сен. А. Об этике и экономике. – М., 2004.

Источник: megaobuchalka.ru