Здоровье-это самый дорогой ресурс. За него надо платить..бесплатная медицина себя не оправдала..перестали беречь здоровье.

Поделиться

Показать все комментарии

В медицине тоже работала.

сами то поняли,что спрашиваете?

есть те,которые бизнес делают. но есть и настоящие доктора

Поделиться

Читайте внимательней вопрос. Он не о докторах и не о врачах

Чарлз Робертович

конечно бизнес..причём очень опасный бизнес для здорового пациента

Поделиться

КОму как не дарвину это знать.

Видмет Лапатыч Бизульо

Уже бизнес на здоровых, которым рекламируют фсякуйу хню.

Поделиться

Энинг Сокол

одно другому разве мешает?)

Поделиться

ЭТо просто вещи несовместимые.

Энинг Сокол

МОжет быть. Но не в данном случае

Kristina Spiridonowa

Бизнес на больных людях.

Поделиться

Любовь Пушина

Зависит от врача

Поделиться

Мадам, медицина это система. Врач это составляющая данной системы. Так кто в большей степени зависит от кого? Система от врача или врач от системы?

Медицина это бизнес по продаже таблеток

Любовь Пушина

Человеческое отношение еще никто не отменял

А разве их можно отменить?

Любовь Пушина

К чему тогда упоминания о том, чего быть не может?

Поделиться

Место есть и 1и2

Поделиться

Интересно какая может быть заинтересованность современной медицины в здоровых людях, если она делает бизнес на больных?

У меня родители врачи , пенсионеры, они очень за здоровье людей

Читайте внимательней вопрос. Он не о врачах и докторах. ОН о медицина и её системе. Что касается ваши родителей, то наши родители во многом невежественные люди как и все остальные, не являющиеся нашими родственниками

Хотелось бы поспорить

Это не ко мне. Я не спорю ни с кем и своё мнение никому не навязываю

Выше, очень навязанно

Мадам, я отвечаю лишь за то, что говорю. ЗА то, что вам кажется и что вам подсказывает ваше воображение я не отвечаю

Not An Angel.

Поделиться

Почему же медицина, призванная исцелять людей, делает на этом бизнес?

Not An Angel.

Это не утверждение, а противоречие в виде вопроса к тебе.

Not An Angel.

А вот меня тоже это оч интересует. я с этим столкнулась месяц назад, и понимаю, что именно бизнес и всё

Ты с этим столкнулась не месяц назад, а тогда, когда появилась на это свет из утробы матери

Источник: obsuzhday.com

Политэкономия капитализма, или Медицина как бизнес

Без лица: работник аптеки о лекарствах и работе

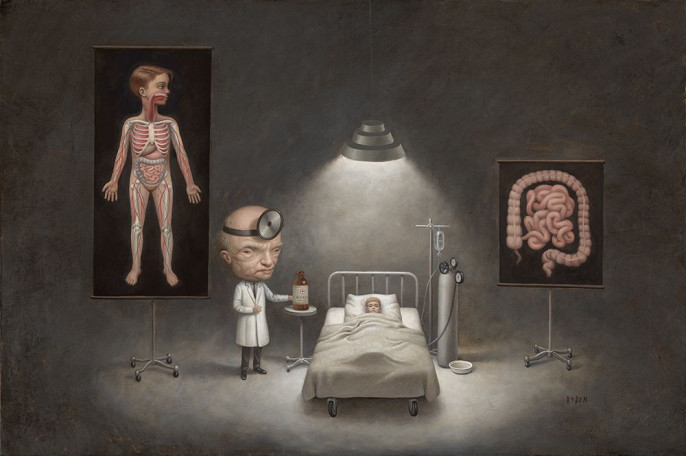

Фото: ссылка

Политэкономия капитализма родилась на свет более полутора века назад с появлением «Капитала» Карла Маркса. Впоследствии марксистско-ленинская политическая экономия развивалась вплоть до конца ХХ века, но в ней остались и пробелы. Экономика рассматривалась как совокупность промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, банковской сферы, ряда других отраслей; при этом из поля зрения выпадала социальная сфера, особенно здравоохранение. Этот недочет профессиональных политэкономов попытались исправить два французских медика – Жак Лаказ (Jacques Lacaze) и Луи де Брувэр (Louis de Brouwer).

Они убедительно показали, что капитализм с его погоней за прибылью уничтожил традиционную медицину, что нынешняя медицина рассматривает человека не как цель, а как средство. Современная медицина не заинтересована в том, чтобы человек был здоровым. Чем больше больных людей, тем больше доходы тех, кто оказывают медицинские услуги и производят лекарства. Сегодня лечебные учреждения (клиники, больницы, диагностические центры и др.) и фармацевтические компании, производящие лекарственные препараты, объединяют усилия в целях получения прибыли, образуя единый медико-фармацевтический комплекс. Ещё одной составляющей этого комплекса являются страховые компании.

В 1999 году во Франции вышла книга Луи Брувэра «La mafia pharmaceutique et agroalimentaire. Avec pour cosequences le discrédit de la médecine allopathique et le grave état sanitaire des populations du monde occidental» («Фармацевтическая и агропродовольственная мафия. Последствия ее деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьезные проблемы состояния здоровья населения Запада»). В 2004 году она была издана на русском языке в Киеве.

В своей книге доктор Л. Брувэр ссылается на другого французского медика – Жака Лаказа. В конце 2021 года Лаказу исполнится 80 лет, но он ведёт энергичную борьбу с вакцинацией против COVID-19. Он убедительно представляет современную медицину Запада как часть единой капиталистической системы и показывает ее антигуманный характер. Особенно хочу отметить публикацию Жака Лаказа в издании Médecines nouvelles (№ 71, octobre 1993), где есть интересные идеи, которые вы не встретите ни в одном учебнике политэкономии.

Капитализм, определенный Марксом как способ производства, не сразу проникает во все сферы жизни общества. Возникает он, как правило, в промышленности. Затем захватывает сельское хозяйство, торговлю, другие отрасли. И наконец добирается до медицины. Жак Лаказ считает, что во Франции медицина стала приобретать черты капиталистического способа производства лишь в ХХ веке.

А до этого медицина представляла собой подобие мелкотоварного производства: «До недавнего времени между двумя последними войнами медицина и фармацевтика практиковались исключительно кустарным методом, то есть так, как они работали на протяжении нескольких веков… С приходом XX в. болезнь также стала подобием рынка».

Признаки превращения медицины в крупное капиталистическое производство обозначились в период между двумя мировыми войнами, когда начала разворачиваться кампания борьбы с таким злом ХХ века, как рак: «После Первой мировой войны начинает разворачиваться война против рака. Основной целью этого нового «крестового похода» ставилось возрождение традиционных больничных структур. Модель противораковых центров, разработанная еще перед Второй мировой войной (концентрация финансовых средств, обобщение научных достижений) послужила базой для создания региональных больничных центров, первое открытие которых относится к пятидесятым годам».

Итак, подобно тому, как в промышленности ещё в XIX веке создавались крупные и сверхкрупные предприятия, такие же гиганты стали возникать в системе здравоохранения: «Это была самая первая и самая большая составная часть капиталистического способа производства в лечебной области: начинают создаваться структуры наподобие фабрик – сосредоточение больных в одном месте. Осуществлялся постепенный переход от приютов, принимавших нуждающихся, к современным больницам, в которых скапливались больные, ставшие объектами медицинской практики».

Параллельно происходили революционные преобразования в фармацевтике. До Первой мировой войны фармацевтика как во Франции, так и в других странах базировалась почти исключительно на натуральных материалах растительного и животного происхождения («органика»). Революцию в фармацевтике начали немцы (прежде всего, корпорация Farbenindustrie AG, сегодня она называется Bayer), которые «органику» стали замещать рукотворной химией: «В период между двумя войнами появляется второй решающий фактор: химия и специфически немецкая химия. Последняя была опробована во Франции во время оккупации. С того самого времени все и началось».

До этого фармацевтику можно было назвать искусством, ручным производством. Создаваемые препараты были совместным продуктом врача, который писал подробный рецепт, и фармацевта, который изготавливал лекарство строго по предписанию рецепта: «До этого периода создание того или иного лекарства было делом врача-практика: он создавал структуру будущего лекарства в присутствии своего пациента и в ходе его индивидуального опроса, а в зависимости от глубины своих знаний он выписывал рецепт. Фармацевт изготавливал по рецепту лекарство».

И вот уже в годы Второй мировой войны и тем более после нее фармацевтика из искусства и мелкотоварного производства превращается в гигантскую индустрию с явно химическим уклоном: «Постепенно врач-практик начинал терять свою индивидуальность. Фармацевтика становилась приоритетом большой индустрии».

Дальнейшее развитие фармацевтики полностью подчиняется законам капиталистического способа производства: «Промышленные лаборатории приступили к изготовлению всех лекарств, следуя закону максимальной выгоды, который проявлялся в двух основных формах: если новое лекарство получалось менее дорогим, но более эффективным, принималось решение о приостановлении его выпуска, тогда как другое, более дорогое, лекарство вскоре появлялось на рынке».

Мало того что индустриальная фармацевтика стала выманивать деньги из карманов людей, она стала их калечить и даже убивать. Как пишет Жак Лаказ, при разработке новых препаратов «учитывались только немедленные результаты и не принимались во внимание катастрофические последствия от побочных явлений отдельных выпущенных на рынок лекарств…»

Фармацевтические компании превращаются в большие лаборатории, экспериментирующие на людях: «Большая лаборатория становится хозяином положения: она судья и обвинитель, она организует эксперименты на человеке и продолжает их проводить дальше, умело обходя недавно принятые законы».

Мало того что фармацевтические гиганты беспардонно продвигают на рынок свои непроверенные, порой очень опасные продукты. Они при этом уничтожают независимых разработчиков лекарственных средств как потенциальных конкурентов. Их принцип: «Недопущение каких-либо открытий за пределами основного производственного цикла.

Горе исследователю, какими бы ни были его прежние титулы и заслуги, который сделал открытие вне того же самого производственного цикла. Если это свершилось, то такого исследователя ожидает преследование со стороны грозного научного административного и юридического механизма. Так, в 1988 году медик-практик из Ниццы, доктор Филипп Ля Гарт заплатил за свое независимое мышление 45 днями пребывания в тюрьме. Добавим к этому действия высшего руководства во времена оккупации, которые предоставляли свободу химическим исследованиям, запретив всякую фитотерапию (как и другие методы терапевтического лечения, в том числе и электротерапию) и создали службу надзора, сторожевую собаку нового порядка, которая продолжает существовать в этой области до сих пор».

Уже в 60-е годы ХХ века медицина в широком смысле (лечебные учреждения плюс фармацевтическая промышленность, поддерживаемые страховыми компаниями) стала отраслью с одной из самых высоких норм прибыли (как во Франции, так и в других странах Запада): «Крупные госпитальные центры, сконцентрировав больных, специалистов и огромные финансовые средства, создали условия для развития высоких медицинских технологий в области рентгеноскопии, хирургии и таким образом открыли новый высокорентабельный центр для инвесторов».

Конечно, медицина как бизнес многим обязана государственным чиновникам, которые покупались этим бизнесом и создавали ему режим наибольшего благоприятствования. Жак Лаказ обращает внимание на то, что постепенно роль государства как регулятора сферы здравоохранения начинает ослабевать. Возникают разного рода негосударственные альянсы и союзы, которые берут на себя функции «саморегулирования» сферы медицины и здравоохранения. В начале 80-х годов наблюдается «появление таких новых крупных организаций, как, например, «Лионская дирекция мониторинга питьевой воды», которые сами стали приобретать частные клиники, переоснащать их современной техникой и успешно конкурировать с соответствующими государственными службами. В отдельных областях (город Марсель) государственный сектор начинает терять свою власть…»

Окончательно уничтожается старый институт фармацевтов, которые занимались «штучным» производством препаратов. В декабре 1989 года во Франции вышел закон, запрещающий им самим изготавливать по рецептам медикаменты. В это же время окончательно исчезли повивальные бабки, их заместили акушеры родильных домов, клиник и госпиталей. Изменился и статус лечащих врачей-терапевтов.

Они «все больше играли роль диспетчеров, осуществляя контроль поступления новых пациентов». Пациента, попадающего в поле зрения врача, начинают «гонять по кругу»: «Специалисты стали группироваться в больших центрах и направлять больных к другим коллегам».

И в этой, и в других своих статьях Жак Лаказ очень критично относится к идее всеобщих вакцинаций (это было еще задолго до нынешней кампании вакцинации от COVID-19). Причем свои аргументы против массовых вакцинаций Жак Лаказ выстраивал не только как профессиональный медик, но и как уникальный знаток политэкономии капиталистической медицины: такие вакцинации несказанно обогащают медико-фармацевтический бизнес.

С момента публикации Лаказом своих мыслей на тему политической экономии капитализма в применении к здравоохранению и медицине прошло без малого три десятка лет. За это время хищническая и беспощадная к жизни и здоровью человека природа медико-фармацевтического бизнеса стала еще более очевидной.

Целый ряд идей Жака Лаказа по политической экономии капиталистической медицины подхватил и развил Луи Брувэр. О нём – в следующей статье.

Источник: zavtra.ru

Медицина это бизнес

Бесплатной медицины не бывает — весь вопрос в том, кто платит. Та работа врачей, которая, с точки зрения обычного гражданина России, выходит для него бесплатной, на самом деле оплачивается из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Однако право гражданина России на получение медицинской помощи закреплено Конституцией. Какой бы государство ни приняло порядок финансирования здравоохранения, это право должно оставаться неизменным. Есть подозрение, что законопроект, обсуждаемый сейчас в Государственной думе, ставит это право под сомнение.

Законопроект № 1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», был разработан федеральным Минздравом и внесён в Государственную думу, что называется, тихой сапой. Не тайно, разумеется, – какая может быть тайна, если информация о внесении законопроекта и его обсуждении в парламенте сразу появляется на сайте Государственной думы, – но внимания прессы этот закон не получил. Оно и понятно: все новости здравоохранения у нас сейчас связаны либо с эпидемией коронавируса, либо с дорогостоящим лечением тех пациентов, деньги для которых собирают, что называется, всем миром. На всё остальное внимания общественности уже недостаёт. Очень напрасно, потому что изменения в федеральный закон об ОМС – это только звучит скучно и специально, а на самом деле речь идёт о революционных изменениях, которые коснутся в России каждого пациента.

И изменения эти недобрые.

Именно поэтому авторы законопроекта пренебрегли возможностью общественного обсуждения своих предложений. По сути, по-настоящему широкое обсуждение началось уже после того как 21 октября проект прошёл в Думе первое чтение – то есть, по сути, был наполовину принят. Только тогда состоялось заседание круглого стола на тему «Совершенствование страховых принципов здравоохранения в Российской Федерации. Законодательное регулирование». И представители пациентских общественных организаций получили возможность высказать своё недоумение и порядком обсуждения важнейших нововведений, и сутью этих нововведений.

Если поправки в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) будут приняты, то доступность и качество медицинской помощи снизится: пациенты будут ограничены в выборе места лечения, а медицинские организации получат право отказать больным в медицинской помощи, говорится в аналитической записке, составленной экспертами к заседанию круглого стола в Государственной думе. Из части 5 статьи 15 326-ФЗ об ОМС планируется исключить положение о том, что медицинская организация не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи. Ранее любая, и в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включённая в ОМС, должна была быть оказана в полном объёме в соответствии с программой госгарантий. Теперь все организации страны – и федеральные, и региональные – получат индульгенцию: они смогут отказывать пациенту в оказании медицинской помощи.

В каком случае это может происходить? Если совсем грубо, то в том случае, если лечить пациента данной больнице в данный момент невыгодно.

Авторы проекта изменений преследуют свои экономические цели – нужно как-то решить вопросы оплаты, а именно, сократить медицинскую помощь, которая оказывается сверх запланированных объёмов программы ОМС , – говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов доктор медицинских наук Ян Власов. – Сегодня потребность россиян в медпомощи не соответствует нормативам её финансирования, установленным органами управления здравоохранения в регионах. Но, решая вопрос экономических расчётов в системе ОМС, чиновники попросту не думают о человеке, о пациенте. И если объёмы, например, в федеральных центрах, которые специализируются на оказании сложной и дорогостоящей высокотехнологичной помощи и которым сейчас выделяется отдельный бюджет, будут исчерпаны, а у клиник есть гарантированное право отказать пациенту, то чиновникам гораздо проще не увеличивать финансирование сверх плана, а просто отказать пациенту.

Пересказываю простыми словами. Вы застрахованы, и вас должны лечить. Но денег в системе ОМС – не бездонная бочка, их конечное количество. И вот клиника, которая должна вас вылечить. Раньше, если объём финансирования на данный период времени был исчерпан, отказать вам в помощи она всё равно не имела права. Чиновникам нужно было решать вопрос с дополнительным финансированием.

Теперь – извините, денег на вас нет. «Нашим проще». С финансовой точки зрения – экономия государственных средств. С социальной – экономия усилий чиновников. А пациент… Ну, что пациент. Подождёт.

Или будет искать денег, чтобы лечиться за наличные. Предложений на этом рынке много, много благотворительных фондов готовы эти средства собирать…

В кулуарах комитета Госдумы по здравоохранению эксперты высказываются далеко не так вежливо, как перед телекамерами и микрофонами Царьграда или на официальных заседаниях. Говорят просто: если поправки к закону в таком виде пройдут – лучше всего называть это словом «беспредел». Нет, не потому, что какие-то злодеи собираются уморить кучу пациентов. Они вовсе не злодеи – они хуже, они чиновники и действуют в соответствии с потребностями ведомства, причём однодневными. Не задумываясь о будущем.

Скажем, вот есть проблема – нужно больше денег на финансирование федеральных клиник. И проект поправок к закону предусматривает субвенции федеральным клиникам. В бюджете ФОМС на 2021 год предусмотрено 119,4 млрд рублей на финансирование федеральных клиник по ОМС.

Это практически эквивалент всей сумме, потраченной ФОМС в 2019 году на оплату высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), погружённой в ОМС, по всей России. То есть «где вы берёте деньги? – в тумбочке!» Где возьмутся недостающие миллиарды на федеральные клиники? Или отнимут у регионов? «Получается, что поправки в закон – это элементарное административное перераспределение потоков из региональных медучреждений в федеральные центры. Причём административным методом», – говорит Ян Власов.

Как это всё будет выглядеть на практике? В регионах не будут давать направление на высокотехнологичное лечение в областные больницы. Потому что в областных больницах не будет на это денег. Пациенты отправятся в федеральные центры, причём заодно их лишат выбора, где именно лечиться. «Сильные» сегодня региональные медицинские центры будут хиреть. Все деньги достанутся центрам федеральным.

Если медицина – это бизнес, то федеральный центр действует как идеальный владелец бизнеса. Концентрирует прибыль. Вот только медицина – это не бизнес. В последнюю очередь бизнес. Медицина – это общественное благо, и смысл работы федеральных органов власти и фонда ОМС, по идее, в том, чтобы обеспечивать равный доступ к этому благу для всех граждан.

Потому медицинское страхование и обязательное, и государственное. И таким и остаётся, вот только поправки… Вроде бы не в самый важный закон, на самом деле поправляют не менее, чем Конституцию России. И не в лучшую сторону.

Текст: Андрей Перла

Источник: ЦАРЬГРАД.ТВ

Источник: russiaforall.ru