В статье осуществлен анализ роли стратегического менеджмента в разработке и проектировании бизнеса. Выполнен анализ возможностей стратегического менеджмента в разработке стратегии и тактики развития бизнес-компании. Выявлены принципы стратегического менеджмента в реализации стратегического планирования и организации бизнеса.

Осуществлен анализ методологических основ проектирования моделей бизнес-процессов. Определены этапы реализации концепции стратегического менеджмента, выполнен анализ системного подхода и реализации принципа комплексности в проектировании бизнеса. Осуществлен анализ методов, используемых при стратегическом менеджменте.

Выявлены преимущества и области применения таких методов моделирования бизнес-процессов, как экономико-статистическое, имитационное и структурно-функциональное моделирование. Выявлена основная цель моделирования бизнес-процессов, заключающаяся в проектировании модели – прототипа реального объекта исследования, обладающая такими же свойствами и качеством, как и сам объект- оригинал.

Стратегический менеджмент. Ликбез по управлению компанией и командой за 50 минут

Определена цель моделирования как анализ и изучение свойств объекта исследования. Приведен краткий обзор методов линейного программирования, теории графов, балансовых моделей, методов теории вероятностей и статистики, теории игры и т.д. Рассмотрена поэтапная реализация метода структурно-функционального проектирования бизнес-процессов, начиная с построения модели AS-IS «как есть» до проектирования модели TO-BE «как должно быть». Выполнен анализ структурно-функциональной модели реструктуризации системы управления предприятием, которая обеспечивает переход объекта исследования из состояния AS-IS «как есть» в состояние TO-BE «как должно быть». Приведена схема двухконтурной модели реструктуризации системы управления предприятием.

стратегический менеджмент

методы моделирования

проектирование моделей бизнес-процессов

1. Кулаченков А.А., Гусарова О.М. Математико-статистическое исследование ключевых факторов развития экономики региона // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 4-6. С. 854-858.

2. Гусарова О.М., Комаров П.И., Денисов Д.Э. Нейронные сети в кредитном скоринге // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2018. № 5. С. 107-113.

3. Гусарова О.М., Кузьменкова В.Д., Комаров П.И. Цифровые модели социально-экономического развития региональных субъектов // Фундаментальные исследования. 2018. № 8. С. 42-47.

4. Гусарова О.М. Трендовый анализ приоритетных направлений региональной экономики // Фундаментальные исследования. 2016. № 8-1. С. 123-128.

5. Ильин С.В., Гусарова О.М. Эконометрическое моделирование в оценке взаимосвязи региональных показателей // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4-1. С. 134-136.

6. Комаров П.И., Гусарова О.М., Таранец С.А. Нейросетевые модели оценки стоимости бренда компании // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 12. С. 47-51.

Антон Шаповал о системе стратегического управления в бизнесе

7. Гусарова О.М., Морозов А.А., Жарская Ю.В., Прохоренков П.А., Курылев В.А., Троицкая Л.М. Информационно-аналитические технологии моделирования бизнес-процессов. Смоленск, 2018. 314 с.

8. Гусарова О.М. Информационно-аналитические технологии прогнозирования деятельности организаций // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-3. С. 492-495.

9. Гусарова О.М. Оценка взаимосвязи региональных показателей социально-экономического развития (на материалах центрального федерального округа России) // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6-2. С. 11.

10. Гусарова О.М. Аналитический аппарат моделирования корреляционно-регрессионных зависимостей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 8-2. С. 219.

В условиях цифровизации экономики и управления внедрение прикладных информационно-аналитических технологий во все сферы бизнеса находит широкое применение. Для организации и управления бизнес-процессами используются различные методы и приемы, базирующиеся на проектировании единой системы бизнес-процессов и использующие современный инструментарий экономико-статистического и структурно-функционального моделирования. Проблемам моделирования различных сфер экономики посвящен ряд научных публикаций [1–5].

Одним из действенных инструментов проектирования бизнеса является стратегический менеджмент. Он дает возможность сформулировать общие цели компании, выработать долгосрочное направление деятельности, определить сферу работы. Стратегия развития бизнеса носит абстрактный характер, она может претерпевать изменения с течением времени [6].

Концепция стратегического менеджмента бизнеса включает следующие этапы: определение общей стратегии развития организации; разделение стратегии на подзадачи, проект их реализации в краткосрочных периодах; выработка вариантов реализации поставленных целей; выбор, разработка и утверждение оптимальной стратегии; практическое исполнение разработанной стратегии; контроль исполнения решений; установление качественной и количественной обратной связи.

Стратегическое управление требует системного подхода и основывается на принципах комплексности. Достижение общей стратегической цели развития бизнеса невозможно без согласованной работы всех элементов системы организации бизнеса. Очень важен подготовительный этап, который строится на анализе факторов, поиске и оценке внешних и внутренних рисков, выявление слабых мест стратегического планирования. Также необходимо реализовать инструменты контроля исполнения управленческих решений.

Стратегический подход в проектировании результатов бизнеса является подготовительным этапом к формированию будущей деятельности компании и организации ее бизнес-процессов. Он направлен на определение общих глобальных целей, а также выработку определенной философии предприятия.

Одним из научных методов, часто используемых в общественных знаниях, является моделирование. Если говорить о сфере менеджмента в бизнесе, то моделирование в нем используется для построения и исследования моделей управления организацией, прогнозирования и анализа результатов бизнеса. Модель представляет собой максимально приближенное к реальности описание объекта или явления. Целью данного метода является построение некоторого прототипа, обладающего такими же свойствами, ка и объект оригинал с целью изучения реальных и прогнозируемых свойств объекта исследования.

Наиболее часто в сфере экономики используются такие методы, как экономико-математическое моделирование, которое дает возможность описать исследуемый объект в виде некоторой модели. При этом используются следующие методы: линейное программирование, теория графов, балансовые модели, применение теории вероятностей и статистики, теория игры и т.д. Модели системного анализа предполагают на первом этапе описание объекта в качестве структуры элементов, а затем, проведение его исследования.

Широкое применение при проектировании системы бизнеса находит имитационное моделирование. Имитация строится на фактических данных, с обязательным проектированием программной модели, реализующей свойства объекта исследования, в данном случае организации бизнеса. В сфере управления компанией имитационное моделирование позволяет решать задачи информационного, методического и организационного обеспечения бизнеса.

Применение моделирования в менеджменте облегчает работу специалистов, так как дает возможность унифицировать бизнес-процессы организации. Универсальность применяемых моделей позволяет использовать продукты программного обеспечения. Помимо ускорения процесса работы управляющего персонала, они влияют на создание единого информационного пространства.

Такой подход устанавливает связи между отдельными подразделениями или филиалами компании, стандартизирует документацию, увеличивает скорость документооборота. Общее информационное пространство дает возможность отслеживать качество выполнения поставленных целей и задач, исполнения управленческих решений. Оно помогает собирать информацию, необходимую для анализа и корректировки действующих систем управления и внесения в них своевременных управленческих воздействий.

Обычно бизнес-моделирование следует за разработкой и утверждением стратегического менеджмента. Моделирование бизнес-процессов имеет свои особенности и строится на фактических реальных данных деятельности компании и направлено на решение стратегических и тактических задач [7].

На этапе проектирования моделей бизнес-процессов выявляются противоречия, дублирующие процессы, рассматриваются взаимосвязи и формулируется вывод о необходимости внесения изменений в существующую схему бизнес-процессов [8]. Первоначально проектируется вариант модели организации бизнес-процессов AS-IS «как есть». Далее разрабатывается модель TO-BE «как должно быть». Данный этап направлен на определение того, как на самом деле должна выглядеть организация бизнес-процессов с целью получения максимального эффекта. В разработанные модели вносятся изменения в соответствии с поставленными стратегическими и тактическими целями [9, 10].

После разработки модели TO-BE «как должно быть», осуществляется проведение тестирования модели на предмет эффективности функционирования. На этом этапе модель применяется на практике и уже на основе ошибок, вносятся окончательные корректировки в конечную модель бизнес-процессов. Данный этап требует осуществления контроля над работой процесса и определения его эффективности с целью повышения уровня интеграции процесса в работу всей системы компании.

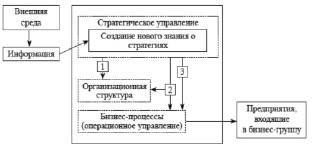

При проектировании моделей бизнес-процессов используется структурно-функциональная модель реструктуризации системы управления предприятием, которая обеспечивает переход объекта исследования из состояния AS-IS «как есть» в состояние TO-BE «как должно быть». Общая схема структурно-функциональной модели реструктуризации системы управления компанией изображена на рисунке.

Двухконтурная модель реструктуризации системы управления бизнес-компанией

Каждый бизнес-проект ограничивается временными рамками, а его окончание наступает в момент достижения поставленных целей, либо, когда цели оказываются недостигнутыми или больше нет необходимости в самом проекте. Каждый проект ограничивается бюджетом, ресурсами и сроками. Баланс этих основных составляющих обеспечивает качество и выполнение поставленных целей. В связи с этим, можно выявить основные признаки проектного управления:

– наличие конкретных целей проекта, вытекающих из определенной стратегии организации;

– уникальность и неповторимость проектных задач;

– совокупность ограничений – временных, финансовых ресурсных и т.д., в условиях которых реализуется каждый из проектов.

Преимущества проектного управления представлены в таблице.

Преимущества и недостатки проектного управления бизнесом

– ответственность за выполнение проекта в срок;

– повышение организации управления планов в связи с применением календарно-сетевых графиков при планировании;

– улучшенная оценка и снижение финансовых рисков;

– наличие конечной идентифицированной цели;

– декомпозиция деятельности по проекту до уровня работ или технологических операций, позволяющая детально определить состав и количество ресурсов, а также бюджет;

– определение критического пути, позволяющее выявить более значимые для проекта работы (операции), изменение длительности которых отразится на длительности проекта в целом;

– гибкость в управлении проектом;

– определение и мониторинг контрольных точек;

– повышение эффективности коммуникаций.

– достоверность результата зависит от качества информации;

– усложняет организацию распределения финансовых ресурсов;

– сложность учета влияния параллельно выполняемых проектов на результат;

– конкуренция ресурсов между проектами.

Если рассматривать бизнес-компанию в виде системы хозяйствования, то принцип комплексности строится на согласованности работы всех ее элементов. Достижение общих стратегических целей невозможно в случае разрозненности и отсутствия единых принципов управления и осуществления бизнес-деятельности. Разработка стратегии бизнеса предполагает серьезную подготовительную работу. Кроме того, на этапе реализации проекта необходимо наладить прозрачную обратную связь, которая позволит руководству вовремя реагировать на любые изменения в бизнес-процессах и в целом повысить эффективность бизнеса.

Источник: science-pedagogy.ru

Модели стратегического управления

Известно довольно много предложений относительно того, как должна выглядеть модель стратегического управления. Наибольшее распространение получи-ли модели Фреда Р. Дэвида (рис. 3.17), Джона Л. Томпсона (рис. 3.18). Несмотря на определенные отличия в их и подобных им подходах к моделированию стратегического управления, общего в них гораздо больше. Прежде всего, сразу можно отметить, что в любой модели выделяется три стадии процесса стратегического управления:

— стадия стратегическою планирования (разработки стратегии, стратегического анализа и выбора);

— стадия стратегической организации или настройки организационной системы в соответствии с выбранной стратегией (внедрение стратегии, реализация стратегии);

— стадия стратегического контроля и регулирования (оценка стратегии, мониторинг и оценка исполнения).

На стадии стратегического планирования определяются стратегии корпорации путем установления ее миссии, анализа стратегических позиций, исследования внутренних и внешних факторов и действий, которые могут привести к достижению, удержанию, развитию и капитализации конкурентных преимуществ.

Рисунок 3.17 — Модель стратегического управления Дэвида

Рисунок 3.18 — Модель стратегического управления Томпсона

На стадии стратегической организации выполняется приведение всех ресурсов и внутрифирменных связей, всех целей, задач и областей ответственности работников в полное соответствие с выбранной стратегией. Здесь же проводятся необходимые организационные изменения в компании и вырабатываются политики каждого из ее структурных подразделений.

На наш взгляд модели, подобные тем, что предлагают Дэвид и Томпсон, имеют по меньшей мере два существенных недостатка. Во-первых, они не дают представления об истоках процесса стратегического управления, его исходной точке. Можно предположить, что такой точкой является миссия организации. Но тогда, если миссия заведомо установлена, она не должна подлежать корректировке.

Во-вторых, подобные модели скрывают органическую взаимосвязь стратегического управления с тактическим и оперативным. Поэтому скрытой остается его роль в системе управления организацией.

Представляется целесообразным считать исходным пунктом процесса стратегического управления зарождение и формулирование бизнес-идеи. Бизнес-идея — это «душа» любой производственно-коммерческой деятель-ности. Не может быть «неодушевленного» бизнеса.

На основе бизнес-идеи появляются целевые установки организации, те результаты, которые она хотела бы получить в конце концов от своей деятельности.

Затем, исходя из оценки позиций, на которых в данный момент на-ходится организация в стратегическом пространстве своего бизнеса, а также своих целевых установок, определяются ее стратегии. На основе принятых стратегий разрабатывается система целей, которые требуется достичь по ис-течении определенного периода времени. Эти цели заведомо будут хорошо сочетаться с целевыми установками организации. На основании поставленных целей разрабатываются программы, проекты и вся система организационного обеспечения производственно-коммерческой деятельности.

В процессе выполнения намеченных действий контролируются и анали-зируются получаемые результаты и эффект, и при необходимости осуществляется корректировка программ, проектов, организационного обеспечения (рис. 3.19).

Рисунок 3.19 — Модель стратегического управления Ефремова

Цели организации. Правила формирования целей Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования организации, выражающие смысл ее существования, то конкретные конечные состояния, к которым стремится организация, фиксируются в виде ее целей.

Цели — это конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее деятельность. Цели являются исходной точкой планирования; цели лежат в основе построения организационных отношений; на целях базируется система мотивирования, используемая в организации; цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки результатов труда отдельных работников, подразделений и организации в целом.

Проблема целей, как считает Дж. Гэлбрейт, возникает из взаимоотношений между личностью и организацией. Люди организуются, потому что верят в то, что это самый эффективный путь достижения целей. Цели индивида — это единственные цели, которые существуют в объективном мире, так как они строятся на его неудовлетворенных потребностях.

Поэтому преобразование целей индивида в цели организации является важной мотивирующей силой. Постановка целей и определение стратегии их достижения — наиболее ответственный момент процесса управления. Управление целей переводит стратегическое видение и направление развития компании в конкретные задачи, связанные с производством и результатами деятельности фирмы.

Чтобы цели имели управленческую ценность, они должны быть определены в количественных и измеримых показателях, и содержать предельные значения, которых необходимо добиться. Известный американский профессор Стенли Янг пишет об определении целей: «Чем точнее сформулированы и определены цели организации, тем легче выбирать средства их достижения.

В этом случае цели организации являются также основным критерием для выбора лучшего из альтернативных средств их достижения. Если же цели организации не определены или неясны, то и линия поведения организации будет неясной.

Более того, если цели не были точно определены, в организации могут разгореться споры, и если спорящие имеют в виду разные цели, то им очень трудно прийти к единому мнению о средствах. Если задачи организации неясны, ее члены, вероятно, заменят цели организации своими собственными целями». Стратегические цели необходимо фокусировать на конкуренции и на создании сильных конкурентных позиций, в какой либо конкретной сфере деятельности. Достижение приемлемых финансовых показателей является основой поддержания и улучшения положения компании на рынке в долгосрочной перспективе.

• увеличение доли рынка;

• более высокое и надежное положение в отрасли;

• повышение качества продукции;

• снижение издержек производства по сравнению с основными конкурентами;

• расширение и улучшение номенклатуры продукции;

• повышение репутации фирмы среды клиентов;

• увеличение возможностей роста;

• полное удовлетворение запросов клиентов.

Формальных процедур выбора целей немного, и они меняются значительно реже, чем стратегии. Опыт позволяет рекомендовать следующий алгоритм формирования целей организации, состоящий из шести шагов:

1. Осознание важности формулирования и представления целей как необходимого условия успешного развития организации.

2. Формулирование целей.

З. Логическое построение целей.

4. Привлечение сотрудников к формулированию целей.

5. Наглядное представление целей.

6. Составление целевого портрета организации.

Самой распространенной ошибкой при выборе целей развития организации является отношение к ним как к чему-то очевидному и предопределенному. Поэтому большинство организаций не имеют четко сформулированных и документально зафиксированных целей. Организации, в которых не обсуждаются генеральные и хозяйственные цели, во многом теряют способность достижения согласия среди сотрудников относительно общих целей развития. Основное правило при выборе целей, особенно генеральных, — привлечение к их разработке сотрудников и открытое обсуждение альтернатив. Это создает условия для сплочения основной массы сотрудников вокруг общей цели, а другим показывает, что они могут поискать возможность удовлетворить свои экономические и социальные запросы в других организациях.

Классификация целей стратегического управления

Цели становятся инструментом стратегического управления, когда они:

1) определены или сформулированы;

2) известны работникам;

3) приняты ими к исполнению.

Формулирование целей — процесс очень сложный. Точная формулировка цели определяет судьбу организации, ее успех или неудачу, поэтому к формулировке предъявляются определенные требования. Важной характеристикой цели является ее достижимость и реалистичность. Недостижимые, нереалистичные цели не мотивируют исполнителей, могут отбить желание что-либо делать для их достижения.

Легко достижимые цели обладают слабой мотивацией. Попытки слабого в техническом отношении предприятия производить продукцию на уровне мировых стандартов качества могут закончиться уходом талантливых и здравомыслящих инженеров и управляющих. Возможна и обратная ситуация. Цели должны быть понятны для исполнителя и недвусмысленно сформулированы.

Те, от кого ожидается их выполнение, должны знать, чего от них ждут. Понятная цель обеспечивает видение того, что обеспечивает ее выполнение. Просто «увеличить эффективность производства» — это не конкретная цель. «Увеличить эффективность на 10%» — это уже ближе, понятнее. Нет благоприятных условий для компаний, у которых нет ясных целей. Цель должна иметь сроки исполнения.

Цель без срока будет все время возвращать исполнителя к начальной точке действий. Цель должна мотивировать действия исполнителя в правильном направлении. Улучшить качество обслуживания — это не цель для авиакомпании. Предоставить покупателю билетов выбор различных рейсов для достижения конечного пункта — это то действие, которое может преследовать цель управления.

Цель должна быть формулируема и формализуема. Это усиливает ее воздействие и повышает обязательство по отношению к ней. Устная установка целей не оставляет следов и легко забывается. Записанная документально и исчисляемая цель позволяет точнее ориентироваться в ее исполнении и результативности. Цели индивидов, групп и организации в целом должны быть совместимы.

Это помогает избежать конфликтов между людьми и подразделениями. Цели управления классифицируют следующим образом: Необходимые цели — определяют основную деятельность организации. Они относятся непосредственно к целевому назначению основных функций организации. От их достижения зависит жизнеспособность компании.

Эти цели определяют успех или поражение руководителя в реализации его целевого назначения и функциональных обязанностей. Короче говоря, это те цели, которые, по мнению самого руководителя, обязательно должны быть достигнуты, если он хочет оправдать свое существование.

Желательные цели необходимы для улучшения характеристики работы по сравнению с уровнем, приемлемым для удовлетворительной реализации основного целевого назначения организации. Они важны с точки зрения повышения эффективности функционирования организации. Отсрочка или даже отклонение любой из таких целей не должны привести к катастрофическим последствиям для организации.

Возможные цели желательны для улучшения деятельности организации, но без них, в принципе, можно обойтись, их выполнение можно отсрочить и заняться ими в «свободное время», т.е. отвести для их реализации время и ресурсы, не занятые более важными работами. Эти цели следует держать в поле зрения и использовать благоприятные возможности для их достижения, но помнить при этом об их относительной важности.

Принято также подразделять цели на официальные, оперативные и операционные. Официальные цели определяют общее назначение организации, так как это описывается в уставе или положении об организации, а также заявляется публично руководителем. Как правило, они абстрактны, идеалистичны и описываются в качественных терминах.

Они оправдывают существование организации перед обществом, имеют внешнюю направленность и выполняют важную защитную функцию, создают организации благоприятный имидж. Однако по этим целям трудно определить, чем на самом деле занимается компания.

Оперативные цели исходят из действительной политики и указывают, что организация на самом деле пытается делать, что было заявлено в официальных целях. Эти цели имеют внутреннюю направленность, они важны для членов организации и обычно мало известны внешнему миру. Формой их выражения — является план работы организации.

Операционные цели еще более специфичны и более измеряемы, чем оперативные. Они направляют поведение сотрудников, по ним дают оценку работе. Они детально разрабатываются и выражаются в количественных терминах, выступают в форме конкретных заданий отдельным исполнителям и рабочим группам.

Дерево целей– это структурированная, построенная по иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей экономической системы, программы, плана, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»). Название «дерево целей» связано с тем, что схематически представленная совокупность распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево.

Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году. Она позволяет человеку привести в порядок собственные планы, увидеть свои цели в группе. Независимо от того, являются ли они личными или профессиональными. В том числе, дерево целей позволяет выявить, какие возможные комбинации обеспечат наилучшую отдачу.

Термин «дерево» предполагает использование иерархической структуры (от старшей к младшей), полученной путем разделения общей цели на подцели. Метод дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений.

Для достижения этого при построении первоначального варианта структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы формирования иерархических структур. Составленное дерево целей имеет систему решений на бумаге. То есть план по достижению ОСНОВНОЙ цели. Дерево целей может быть составлено и для любой цели: глобальной, месячной, годичной. Когда составлено дерево целей, можно просмотреть, к чему приведет та или иная цель.

Источник: studfile.net

Модель стратегического управления. Цели, задачи и этапы стратегического управления

Стратегический менеджмент является неотъемлемой частью процесса управления любой организацией. Он позволяет принимать решения не на основе сложившейся ситуации, а прогнозируя те или иные события. Для этого применяются разные аналитические методы, которые предоставляют управленцам необходимую информацию. Существует множество моделей стратегического управления. О них пойдет речь далее.

Общее определение

Стратегия управления опирается на потенциал, которым обладают сотрудники компании, как на ее основу. Этот вид менеджмента позволяет гибко реагировать на меняющиеся условия окружающей среды, в которой работает организация. Стратегическое управление проводит практически любая компания. Этот процесс позволяет получить конкурентные преимущества, повысить свою финансовую стабильность, рентабельность производства в долгосрочной перспективе.

Подобный менеджмент позволяет достичь поставленных компанией целей, обеспечить выполнение своих интересов в перспективе. Это положительно сказывается на всех показателях деятельности организации, благодаря чему она сможет выжить, занять лучшие позиции на рынке.

Объект и предмет

Объектом стратегического управления могут быть организации разного уровня и типа, их отдельные хозяйственные подразделения, а также функциональные зоны. Предметом долгосрочного менеджмента становятся проблемы, которые возникают при достижении главных целей компании. Это также могут быть вопросы, которые связаны с внешними неконтролируемыми факторами, воздействующими на организацию. Предметом менеджмента могут быть проблемы, которые связаны с некоторыми элементами организации для достижения поставленных целей.

Стратегия управления представляет собой систему, в которую входят разные направления менеджмента. Они могут касаться технологии производства, управления персоналом, организационных вопросов и т. д. Стратегия позволяет заранее спланировать действия компании на перемены во внешнем окружении для достижения требуемой результативности.

Стратегическое планирование и управление отвечают на три важных вопроса. Это позволяет определить, какое положение на рынке компания занимает в данный момент и какое место она хотела бы занять через несколько месяцев, лет. Также стратегический менеджмент позволяет выбрать способы, при помощи которых компания смогла бы добиться требуемых результатов.

Сущность и функции

Технология управления, которую применяет руководство организации, выбирается на основе оценки существующих в компании ресурсов. Суть стратегического менеджмента заключается в создании продуманного плана действий в долгосрочной перспективе, а также его постепенная реализация. Для этого проводится постоянный контроль и оценка изменений в деятельности компании. Внешняя среда нестабильна, поэтому требуется тщательно следить за ее изменениями.

Технология управления обозначает 5 основных функций для стратегического менеджмента. В их число входят планирований в долгосрочной перспективе, организация выполнения поставленных целей и координация действий ответственных сотрудников по реализации задач. При этом весь персонал мотивируется для достижения поставленных планов. Последним этапом стратегического управления является контроль выполнения стратегических задач.

При этом процессу долгосрочного планирования сопутствуют такие действия, как прогнозирование, разработка стратегии, а также определение ресурсов для ее выполнения (бюджетирование).

Для этого проводится глубокий анализ различных экономических показателей как внутри, так и снаружи организации. Рассмотрение их в динамике, понимание причин изменения разных параметров позволяет предвидеть их перемены в будущем. Определив сдерживающие развитие факторы, оценив собственное положение на рынке, определив пути для завоевания конкурентного преимущества, компания вырабатывает систему действий в перспективе. Это позволяет выбрать обоснованный план действий для достижения главных целей организации.

Сущность стратегического управления подразумевает применение трех переменных. Это время (на какую перспективу делается прогноз), величина (количественное выражение перемен в будущем) и направление (куда направлены тенденции развития).

Цели и задачи

Выбор цели в процессе создания моделирования стратегии организации является одним из важнейших этапов. Это позволяет установить перед компанией черту, рубеж, к которому она стремится. Целью проведения стратегического управления является обеспечение конкурентоспособности не только в данный момент, но и в будущем, в условиях переменчивой окружающей среды.

Для решения этой цели компания ставит перед собой несколько задач. Это ступени, которые ведут к достижению требуемого результата. Существуют определенные этапы стратегического управления. Так, организация сначала должна сформировать видение перспективы и разработать свою миссию. Далее проводится выбор цели на глобальном уровне.

Только после этого разрабатывается корпоративная стратегия. Она направлена на достижение поставленной цели. Все действия разбиваются на этапы. Это задачи, которые руководитель поручает своим сотрудникам для получения требуемого конечного результата.

После создания концепции развития организации в долгосрочной перспективе проводится ее внедрение в производственный и прочие процессы, которые происходят на предприятии. В ходе выполнения поставленных задач руководство постоянно мониторит качество и полноту выполнения поставленных перед сотрудниками задач. Также оценивается движение организации к поставленной цели. При необходимости проводят необходимые корректировки.

При разработке концепции стратегического менеджмента учитывают ряд утверждений. На них базируется весь процесс управления. Каждая организация является сложной экономической и социальной системой. Она обладает определенными чертами, которые присущи только ей. При этом стоит учесть, что любая компания является открытой системой.

Она подвержена воздействию разных внешних факторов. Поэтому она должна быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

В рыночной экономике любая компания стремится к достижению поставленных целей и завоеванию конкурентного превосходства. Поэтому нельзя рассматривать свою организацию отдельно от других игроков и участников рынка. Так как каждая организация уникальна, требуется ставить задачи для достижения поставленных целей с учетом ее особенностей.

Модель Томпсона

В процессе развития и становления бизнеса постепенно развивалось и понимание необходимости ведения управленческой деятельности с учетом постоянных перемен окружающей среды. В результате появилось множество моделей стратегического управления, которые описывали механизм проведения стратегического управления. Существует множество подобных концепций, которые были применимы в прошлом и существуют сегодня.

Большой популярностью пользовалась модель стратегического управления Томпсона. Это одна из наиболее детальных концепций, которая позволяет понять последовательность проведения процесса менеджмента в долгосрочной перспективе. Эта модель отражает 4 основных элемента, которые, по мнению Томпсона, позволяют выполнить процесс построения планов компании правильно. К этим составляющим относятся стратегические анализ, выбор, реализация и мониторинг.

Томпсон предложил рассматривать процесс стратегического управления как динамическую общность этапов, которые взаимосвязаны и логически сменяют один другой. Между каждым из них существует определенная логическая связь. Каждый из перечисленных этапов влияет друг на друга и на весь процесс управления.

Другие модели

Модель стратегического управления разрабатывали и другие известные экономисты. Так, одним из возможных взглядов на этот процесс является подход Линча. Он представлял модель управления в двух вариантах. Первый подход не отличался от универсальной методики, предложенной Томпсоном. Второй подход представляет собой гибкий мониторинг при разработке и реализации стратегических планов.

Модель Дэвида включает в себя 3 этапа менеджмента. Согласно этой концепции сначала формулируется стратегия, затем она реализуется. После этого проводится оценка результатов.

Рациональная модель

Современные инструменты управления позволяют организации чутко реагировать на меняющиеся условия и корректировать свою деятельность. Это значительно повышает качественные и количественные показатели деятельности организации. Современные концепции проведения стратегического управления основываются на классическом подходе к выполнению этого процесса. Это рациональная модель.

Представленная концепция основана на точном и тщательном исследовании и проработке долгосрочных планов компании. Стратегическое управление, согласно представленному подходу, проводится в 3 стадии. К ним относятся стратегический анализ, выбор и реализация.

Каждый из перечисленных этапов важен для выбора правильного направления действий. Стадия анализа предполагает осознание миссии организации. На этом этапе формируется видение направления и скорости развития компании. На основе принятых на этой стадии решений проводится формирование целей. Процесс их определения основан на анализе как внешних, так и внутренних факторов окружающей среды, а также на сводном определении позиций компании на рынке.

Стратегические альтернативы формируются на стадии выбора. Проводится оценка каждого направления движения. После этого принимается решение о выборе наиболее рационально варианта развития.

Стадия реализации заключается в передаче целей и задач на нижние уровни управления и выполнения разработанных программ. На этой стадии определяются ключевые показатели, которые будут анализироваться в процессе операционного планирования.

Достоинства и недостатки рациональной модели

Стратегическое управление персоналом, производством, финансами и прочими составляющими деятельности организации может проводиться при помощи разных подходов. Рациональная модель является одной из самых известных и востребованных сегодня. У нее есть как достоинства, так и недостатки.

К положительным качествам представленной модели относится ее ориентированность на приоритеты корпорации. Система передачи целей разрабатывается на самом высоком уровне, а затем концепция передается сверху вниз. Процесс стратегического планирования в этом случае становится объективным и прозрачным. В этом случае все уровни менеджмента становятся вовлеченными в процесс оформления и реализации стратегии.

Недостатком рациональной модели является ее недостаточная гибкость. Чтобы разработать тщательно продуманную стратегию на всех уровнях, требуется прилагать значительные усилия. Эта система стратегического управления требует значительных затрат времени. Его может быть просто недостаточно для принятия адекватных решений своевременно.

Именно из-за этих недостатков были разработаны альтернативные подходы. Они отличаются более высокой гибкостью. Это позволяет оперативно реагировать на все изменения в рыночной среде и внутри самой организации.

Альтернативные модели

Выбирая среди множества вариантов административных методов управления, руководство может отдать предпочтение альтернативным моделям формирования стратегии организации. Такие подходы основаны на том, что выбор направлений деятельности компании основан не только на тщательной проработке планов.

Альтернативные стратегии делятся на 2 типа. К первой группе относятся концепции, которые построены на данных стратегического анализа. На основе определенного перечня коэффициентов получается выполнить процедуру планирования. Эта группа моделей основана на рациональном подходе. Далее, после проведения анализа и прогнозирования, выстраивается несколько стратегических планов.

Однако реализуется из них только один.

Второй тип моделей включает в себя неотложные стратегии. Они не запланированы. Поэтому такие модели не входят в число стратегических альтернатив. В процессе своей деятельности компания может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые в значительной мере влияют на достижение компанией поставленных целей.

Второй тип моделей выплывают не из директив руководства, а из особенностей поведения подчиненных структур. Это позволяет оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия окружающей среды.

В условиях реального производства руководители применяют различные инструменты управления, которые выбирают на основе продуманных и неотложных стратегий. Каждый из перечисленных методов разработки и реализации планов дополняет один другого. Соотношение элементов каждой модели определяется особенностями функционирования компании, внешними условиями ее окружающей среды.

Этапы формирования модели

Стратегическое управление персоналом, производством или общим направлением деятельности организации проходит определенный процесс формирования. Он проходит в несколько этапов. На начальной стадии разработки модели управления определяется период, за который поставленная цель должна быть достигнута.

После этого проводится тщательное исследование условий внешней среды, а также внутренние финансовые возможности организации. На основе собранной информации проводится оценка сильных, слабых сторон компании. Это определяет особенности его финансовой деятельности. Также определяются резервы и возможности для дальнейшего развития, оцениваются возможные риски.

После этого оценивается финансовая позиция организации. К этому процессу подходят комплексно. Только после этого могут быть сформированы стратегические цели. Компания стремится повысить свое благосостояние, максимизировать свою рыночную стоимость.

Далее проводится разработка стратегических нормативов в соответствии с поставленными целями. Среди множества альтернатив выбирают наиболее оптимальные направления. Далее оценивается эффективность разработанной стратегии.

После этого создаются условия для реализации созданного плана, выбираются оптимальные административные методы регулирования и донесения информации нижестоящим структурам. Проводится контроль выполнения поставленных задач, их соответствие главной цели.

Рассмотрев особенности формирования и применения моделей стратегического управления, можно не только понять важность подобного планирования, но и перспективы, которые открывает применение подобных подходов для любой организации. Современные методы и технологии проведения этого процесса позволяют организации быстро реагировать на меняющееся состояние окружения.

Источник: fb.ru