Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной системы, сокращение затрат на выпуск продукции, повышение качества обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих инструкций при внедрении стандартов ISO-9000 и т.д. Для каждой такой задачи существует определенные параметры, определяющие набор критических знаний по бизнес-процессу. От задачи к задаче требования к описанию бизнес-процессов могут меняться. В общем случае, модель бизнес-процесса должна давать ответы на следующие вопросы: какие процедуры (функции, работы) необходимо выполнить для получения заданного конечного результата; в какой последовательности выполняются эти процедуры; какие механизмы контроля и управления существуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса; кто выполняет процедуры процесса; какие входящие документы/информацию использует каждая процедура процесса; какие исходящие документы/информацию генерирует процедура процесса; какие ресурсы необходимы для выполнения каждой процедуры процесса; какая документация/условия регламентирует выполнение процедуры; какие параметры характеризуют выполнение процедур и процесса в целом.

Бизнес говорит. Бизнес процессы и технологии

Описание бизнес-процесса формируется при помощи нотации и инструментальной среды, позволяющих отразить все указанные выше аспекты. Только в этом случае модель бизнес-процесса окажется полезной для предприятия, т.к. ее можно будет подвергнуть анализу и реорганизации.

На сегодняшний день наиболее распространенными в России CASE-инструментами для моделирования бизнеса являются ARIS Collaborative Suite компании «IDS Scheer AG (Германия)» и «AllFusion Modeling Suite», в частности «AllFusion Process Modeler» (ранее «BPwin») компании Computer Associates.

«BPWin» использует следующие нотации:

1) нотация IDEF0, которая была разработана на основе методологии структурного анализа и проектирования SADT, утверждена в качестве стандарта США и успешно эксплуатируется во многих проектах, связанных с описанием деятельности предприятий.

2) нотация IDEF3 была разработана с целью более удобного описания рабочих процессов (Work Flow), для которых важно отразить логическую последовательность выполнения процедур.

Основные объекты в нотациях IDEF0 и IDEF3

| № | Наименование | Описание | Графическое представление |

| Нотация IDEF0 | |||

| Модуль поведения (UOB) | Объект служит для описания функций (процедур, работ), выполняемых подразделениями/сотрудниками предприятия. | ||

| Стрелка слева | Стрелка описывает входящие документы, информацию, материальные ресурсы, необходимые для выполнения функции. | ||

| Стрелка справа | Стрелка описывает исходящие документы, информацию, материальные ресурсы, являющиеся результатом выполнения функции. | ||

| Стрелка сверху | Стрелка описывает управляющее воздействия, например распоряжение, нормативный документ и т.д. В нотации IDEF0 каждая процедура должна обязательно иметь не менее одной стрелки сверху, отражающей управляющее воздействие. | ||

| Стрелка снизу | Стрелка снизу описывает т.н. механизмы, т.е. ресурсы, необходимые для выполнения процедуры, но не изменяющие в процессе ее выполнения свое состояние. Примеры: сотрудник, станок и т.д. | ||

| Нотация IDEF3 | |||

| Модель работы (UOW) | Объект служит для описания функций (процедур, работ), выполняемых подразделениями/сотрудниками предприятия. | ||

| Ссылочный объект | Объект, используемый для описания ссылок на другие диаграммы модели, циклические переходы в рамках одной модели, различные комментарии к функциям | ||

| Логическое «И» | Логический оператор, определяющий связи между функциями в рамках процесса. Позволяет описать ветвление процесса | ||

| Логическое «ИЛИ» | Логический оператор, определяющий связи между функциями в рамках процесса. Позволяет описать ветвление процесса | ||

| Логическое исключающее «ИЛИ» | Логический оператор, определяющий связи функциями в рамках процесса. Позволяет описать ветвление процесса |

В моделях могут использоваться стрелки трех видов, показанных в следующей таблице.

10 вопросов таргетологу

Основные стрелки в нотациях IDEF0 и IDEF3

| № | Тип стрелки | Графическое представление |

| Стрелка предшествования. Соединяет последовательно выполняемые функции. | ||

| Стрелка отношения. Используется для привязки объектов-комментариев к функциям. | ||

| Стрелка потока объектов. Показывает поток объектов от одной функции к другой. |

Графический язык IDEF0 удивительно прост и гармоничен. В основе методологии лежат четыре основных понятия:

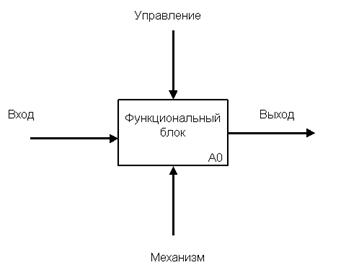

Первым из них является понятие функционального блока (Activity Box). Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника и олицетворяет собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (например, “производить услуги”, а не “производство услуг”).

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё определенное значение (роль), при этом:

· Верхняя сторона имеет значение “Управление” (Control);

· Левая сторона имеет значение “Вход” (Input);

· Правая сторона имеет значение “Выход” (Output);

· Нижняя сторона имеет значение “Механизм” (Mechanism).

Каждый функциональный блок в рамках единой рассматриваемой системы должен иметь свой уникальный идентификационный номер.

|

Рис. 7.1. Функциональный блок

Вторым “китом” методологии IDEF0 является понятие интерфейсной дуги (Arrow). Также интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, отображенную данным функциональным блоком.

Графическим отображением интерфейсной дуги является однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое уникальное наименование (Arrow Label). По требованию стандарта, наименование должно быть оборотом существительного.

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т.д.).

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная интерфейсная дуга, она носит название “входящей”, “исходящей” или “управляющей”. Кроме того, “источником” (началом) и “приемником” (концом) каждой функциональной дуги могут быть только функциональные блоки, при этом “источником” может быть только выходная сторона блока, а “приемником” любая из трех оставшихся.

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям стандарта должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую. Это и понятно – каждый процесс должен происходить по каким-то правилам (отображаемым управляющей дугой) и должен выдавать некоторый результат (выходящая дуга), иначе его рассмотрение не имеет никакого смысла.

Например, в случае рассмотрения предприятий существуют пять основных видов объектов: материальные потоки (детали, товары, сырье и т.д.), финансовые потоки (наличные и безналичные, инвестиции и т.д.), потоки документов (коммерческие, финансовые и организационные документы), потоки информации (информация, данные о намерениях, устные распоряжения и т.д.) и ресурсы (сотрудники, станки, машины и т.д.). При этом в различных случаях входящими и исходящими интерфейсными дугами могут отображаться все виды объектов, управляющими только относящиеся к потокам документов и информации, а дугами-механизмами только ресурсы.

Третьим основным понятием стандарта IDEF0 является декомпозиция. Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели.

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной.

Рис. 7.2. Принцип декомпозиции сложного процесса

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой, и обозначается идентификатором «А-0».

В процессе декомпозиции, функциональный блок, который в контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, подвергается детализации на другой диаграмме. Получившаяся диаграмма второго уровня содержит функциональные блоки, отображающие главные подфункции функционального блока контекстной диаграммы и называется дочерней (Child diagram) по отношению к нему (каждый из функциональных блоков, принадлежащих дочерней диаграмме соответственно называется дочерним блоком – Child Box).

В свою очередь, функциональный блок — предок называется родительским блоком по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он принадлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. Важно отметить, что в каждом случае декомпозиции функционального блока все интерфейсные дуги, входящие в данный блок, или исходящие из него фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается структурная целостность IDEF0 – модели.

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого из элементов IDEF0: диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом. Этот набор называется глоссарием и является описанием сущности данного элемента.

Функционально-стоимостной анализ. В 80-х годах метод ФСА широко применялся в электротехнической промышленности бывшего Советского Союза для совершенствования продукции и технологических процессов. С помощью этого метода решались как инженерные задачи улучшения конструкции технических систем, так и технико-экономические задачи организации производственных процессов.

1. Системный подход. Объектом анализа в рамках метода может быть выбрана конструкция, процесс, деятельность, продукция или услуга. Какой бы объект не был взят для анализа, он рассматривается как система, которая характеризуется

— способностью перерабатывать ресурсы и совершать полезную работу (выполнять полезные функции), т.е. потреблять стоимость и создавать добавленную стоимость;

— внутренней структурой, т.е. она состоит из отдельных взаимосвязанных между собой компонентов;

Рассмотрение объекта анализа как системы позволяет установить причинно-следственные связи между ресурсами, поступающими на входы системы, компонентами системы и результатами, появляющимися на выходе системы.

2. Функциональный подход. В основе рассматриваемого метода лежит предпосылка о том, что для совершения полезной работы и получения полезного результата система должна выполнить определенный набор функций. Описание системы в виде функций позволяет абстрагироваться от конкретных носителей этих функций (компонентов системы: структурных подразделений, оборудования, персонала и т.п.) и их физической и экономической природы. Функция является преобразователем входных ресурсов и создателем выходов системы.

3. Стоимостная оценка функций. Существующий регламент бухгалтерского учета и аудита основан на разнесении стоимости по строго установленным статьям затрат, в качестве которых выступают объекты различной природы: фонд зарплаты, материалы и оборудование, командировочные расходы накладные расходы и т.п.

Отличительной особенностью этого традиционного подхода является отсутствие системности в формировании и управлении финансовыми потоками, а, следовательно, системой управления организации в целом.В основе стоимостной составляющей метода ФСА лежит предпосылка о том, что, расходуя ресурсы, система переносит их стоимость на производимые продукты (услуги). Понимание причинно-следственных связей в системе позволяет понять механизм переноса стоимости в системе. Понимание этого механизма является необходимым условием эффективного управления системой в целом.

Стоимость процесса. Для того чтобы представить процедуру определения стоимости процесса, рассмотрим упрощенный процесс. Он представлен на следующем рис. 7.3.

Рис. 7.3 Схематическая модель процесса

Приведенная на рис. 7.3 модель процесса включает последовательность из двух функций. Результат выполнения каждой функции в рамках процесса определяется тем, какое сырье используется (вход), каким инструментом это сырье обрабатывается (механизм) и по каким правилам (управление). Все перечисленные отношения представлены на функциональной модели.

Рассмотрим, что происходит со стоимостью. На вход процесса подается сырье со своей заранее известной стоимостью. На выходе процесса появляется продукт, который является результатом преобразования сырья. При этом стоимость продукта на выходе каждой функции процесса всегда больше стоимости сырья на входе.

Добавление стоимости происходит за счет того, что часть стоимости механизма и часть стоимости управления переносится на сырье в процессе его обработки (преобразования). Функции процесса поглощают стоимость механизма и управления и переносят ее на продукт. Таким образом, стоимость процесса определяется как сумма стоимостей механизмов и управлений этого процесса.

В рамках процесса имеем дело с тремя стоимостями: стоимостью сырья на входе процесса, стоимостью процесса и стоимостью продукта на выходе процесса. Последняя стоимость также называется себестоимостью. При этом стоимость продукта связана со стоимостью процесса следующим соотношением

При этом стоимость процесса есть суммарная стоимость функций, из которых состоит этот процесс.

где N – количество функций в процессе.

Соответственно, стоимость функции есть сумма стоимостей механизма и управления

Стоимость механизма. Как уже отмечалось выше, в качестве механизма может использоваться как готовый ресурс, так и производный. Производный ресурс есть результат выполнения какого-то обеспечивающего процесса. Тип ресурса имеет значение при определении его стоимости.

Стоимость механизма – это стоимость потребляемого ресурса. В том случае, когда речь идет о готовом ресурсе, его стоимость нам известна. Как правило, в системе учета затрат предприятия учитывается стоимость ресурса, потребляемого предприятием в целом за отчетный период времени. Так, стоимость ресурса «труд» учитывается в виде «фонда заработной платы», стоимость расходования основных фондов учитывается в виде «амортизационный фонд». При этом в системе учета затрат не учитывается стоимость ресурса, потребляемого отдельным процессом или функцией.

Стоимость механизма, для которого используется готовый ресурс, определяется путем распределения общей стоимости ресурса между процессами и функциями. В основе такого распределения лежит понятие «носитель стоимости» (носитель затрат, или в английском языке – cost driver). Носитель затрат – это фактор, определяющий количество ресурсов, потребляемых процессом или функцией. Посредством носителя затрат устанавливается причинно-следственная и количественная взаимосвязь между ресурсом и функциями и процессами, в которых он используется (расходуется).

Например, при выполнении Функции 1 оборудование требует 1 кВтчас электроэнергии. Фактор, который определяет потребление энергии, – количество потребленной энергии, которое, в свою очередь, определяется временем выполнения функции и мощностью оборудования. Зная стоимость 1 кВтчаса электроэнергии, можно определить стоимость электроэнергии, поглощаемой Функцией 1.

В случае, когда механизмом является производный ресурс, его стоимость равна стоимости процесса, в рамках которого этот ресурс производился (обрабатывался). По сути, такой ресурс является внутренним продуктом предприятия. Для механизма, в котором используется производный ресурс, стоимость механизма будет определяться через себестоимость ресурса в рамках процесса-поставщика.

Стоимость управления. Управление также является ресурсом, который предприятие приобретает, производит и использует в своей деятельности. Управление так же, как и механизм, может являться простым или производным ресурсом.В этом случае, когда для управления используется простой ресурс, его стоимость заранее известна и основная проблема возникает при распределении этой стоимости по конкретным процессам и функциям.

Источник: studopedia.su

Структура модели бизнес-процессов

Модель бизнес-процессов, согласно методологии SADT, создается на основе принципа декомпозиции: «…декомпозиция заключается в начальном разделении объекта на более мелкие части и последующем соединении их в более детальное описание объекта». На верхнем уровне модели рассматриваемая система представляется в виде одного процесса, например, «Деятельность по производству и продаже оборудования», далее он декомпозируется на совокупность бизнес-процессов верхнего уровня (см. Основные элементы системы управления). Каждый из бизнес-процессов верхнего уровня декомпозируется на ряд подпроцессов. В качестве критерия выделения подпроцессов второго уровня можно использовать промежуточные состояния объекта управления. Например, процесс «Продвижение и продажи» может быть декомпозирован на подпроцессы:

Продвижение продуктов

Выяснение потребности клиента

Заключение договора с потребителем

Прием текущих заказов

Производственное планирование

Организация выполнения заказа клиента

Организация удовлетворения претензий клиентов

Анализ удовлетворенности клиентов

Количество уровней декомпозиции выбирается исходя из стоящих задач и необходимой степени подробности описания. На практике используют 3-5 уровней декомпозиции.

Business Studio позволяет создавать графические модели бизнес-процессов с помощью диаграмм, выполненных в той или иной нотации моделирования. Поддерживается пять типов нотаций графического моделирования — IDEF0, Процесс и Процедура, BPMN, EPC. Для создания модели бизнес-процессов можно использовать любую из этих нотаций или их комбинации. Рекомендуется в зависимости от уровня процесса в модели для его описания использовать нотации, приведенные в Таблице 1.

| 0 | IDEF0 (контекстная диаграмма) | Модель, выполненная в нотации IDEF0, имеет контекстную диаграмму верхнего уровня А-0, на которой объект моделирования представлен единственным блоком с граничными стрелками. Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружающей средой. Диаграмма A-0 устанавливает область моделирования и ее границу. |

| 1 | IDEF0 | 1 уровень содержит процессы верхнего уровня модели. |

| 2 | IDEF0 | 2 уровень содержит декомпозицию процессов верхнего уровня. Например, процесс второго уровня «Продвижение продуктов» может быть декомпозирован на подпроцессы 3 уровня: 1. Группировка клиентов и анализ клиентской базы 2. Разработка программы удержания клиентов 3. Определение потребности по привлечению новых клиентов 4. Разработка комплекса продвижения продуктов на целевые рынки 5. Проведение мероприятий комплекса продвижения |

| 3 и далее | Процесс, Процедура, BPMN, EPC | На 3 уровне происходит смена нотации моделирования. 3 уровень при корректной декомпозиции будет представлять собой работы — наименьшие возможные процессы, создающие минимальный отделимый результат, за отдельные действия внутри работы будут отвечать конкретные должностные лица. |

Таблица 1. Уровни модели нотации IDEF0

Если в модели используются метапроцессы, то уровни сдвигаются, начиная с 1.

Моделирование деятельности на низких уровнях модели тесно коррелирует с прикладными методиками и технологиями деятельности, т.е. в ряде случаев вопросы «что делать» и «как делать» сливаются воедино.

Диаграмма является основным рабочим элементом при создании модели. Диаграммы имеют собственные синтаксические правила, которые будут рассмотрены в следующих разделах.

Источник: www.businessstudio.ru

АКИС (10) — Лекция №11 — Архитектура информации и приложений

Архитектура информации включает в себя видение, принципы, модели и стандарты, которые обеспечивают процессы создания, использования и поддержания информации, относящиеся к деятельности предприятия.

Архитектура информации описывает, как информационные технологии обеспечивают в организации возможности для быстрого принятия решений, распространения информации внутри организации, а также за ее пределы, например, партнерам по бизнесу. Архитектура информации является как бы «зеркальным отражением» бизнес-архитектуры.

Бизнес-архитектура отвечает на вопрос: «С учетом нашего общего видения, целей и стратегий, кто и что будет делать?» Архитектура информации отвечает на вопрос: «Какая информация должна быть предоставлена для того, чтобы эти процессы могли выполняться теми, кто их должен выполнять?» Архитектура информации включает в себя модели, которые описывают процессы обработки информации (information value chain), основные информационные объекты, связанные с бизнес-событиями, информационные потоки, принципы управления информацией.

Разработка архитектуры информации как части дисциплины архитектуры предприятия не состоит в создании структур баз данных или моделей всех данных, использующихся предприятием. Суть заключается в организации более общего описания информации, требующейся для бизнеса, а также политик и правил работы с информацией. В связи с этим следует отметить, что в контексте архитектуры предприятия более правильно говорить об архитектуре и моделях информации, а не данных, хотя эти понятия и пересекаются. Модели архитектуры информации являются более абстрактными, они используют язык бизнеса и обеспечивают контекст, который требуется для моделирования данных. Модели данных уже предполагают четкие описания структуры объектов, атрибутов, отношений между сущностями.

В ходе разработки архитектуры информации решаются следующие задачи:

- идентификация и инвентаризация существующих данных, включая определение их источников, процедур изменения и использования, ответственность, оценка качества;

- сокращение избыточности и фрагментарности данных с целью уменьшения затрат на устройства хранения, стоимости их обслуживания, а также повышение качества данных за счет исключения неоднозначности и противоречивости различных экземпляров;

- исключение ненужных перемещений или копирования данных, особенно связанных с наличием большого количества унаследованных или устаревших приложений;

- формирование интегрированных представлений данных, таких как витрины и хранилища; обеспечение доступности данных в режиме, приближенном к режиму реального времени, за счет использования средств обмена сообщениями, интеграционных брокеров и шлюзов;

- интеграция метаданных, что позволит обеспечить целостное представление данных из различных источников;

- сокращение числа используемых технологий и продуктов, что позволяет снизить расходы на обслуживание, а также получить дополнительные, объемные скидки от поставщиков применяемых продуктов;

- улучшение качества данных, прежде всего, за счет привлечения бизнес-пользователей к управлению и определению данных;

- улучшение защиты данных на основе использования последовательных и согласованных мер, обеспечивающих, с одной стороны, защиту от несанкционированного доступа, а с другой – доступность данных для их использования на практике.

Для понимания архитектуры информации и того, как данные хранятся и обновляются, важно отличать типы прикладных систем, которые обеспечивают доступ к данным. Два наиболее важных типа таких систем – это системы онлайновой обработки транзакций (OLTP – Online Transaction Processing) и системы он-лайновой аналитической обработки (OLAP – Online Analitical Processing). Третий тип – системы управления неструктурированными данными (контентом).

OLTP

OLTP-системы применяются для выполнения критически важных, повседневных операций. Чаще всего они используются многими пользователями одновременно для ввода, обновления и извлечения данных. OLTP-системы способны выполнять атомарные бизнес-функции и четко обозначенные единицы работ – как правило, в форме одной или нескольких транзакций, выполняемых как одно целое (например, транзакция «изменение адреса клиента»).

OLAP

OLAP-системы используются для анализа, планирования и управления получением отчетов путем обеспечения интерактивного доступа к широкому спектру информации. В OLAP-системах обычно обрабатываются агрегированные данные для получения ответа на такие вопросы: «Сколько было потрачено на покупку офисной техники в прошлом году?», «Каков был объем продаж изделия X в городе N в первом квартале?» Данные для OLAP-систем, как правило, извлекаются из транзакционных OLTP-систем и помещаются или реплицируются в специальные базы данных – хранилища или витрины данных. Витрины данных являются специализированными хранилищами, которые ориентированы на предоставление информации, требующейся для бизнес-анализа на предприятии.

ODS и ETL

Рекомендуемыми первыми шагами на пути создания архитектуры информации являются следующие шаги:

- создание словаря данных и репозитория метаданных;

- выбор системы записи информации о каждом элементе данных.

Эти шаги впоследствии будут способствовать созданию оперативного хранилища данных (ODS – Operational Data Store), которое обеспечивает стандартные процессы извлечения, трансформации и загрузки данных (ETL – Extract, Transform, Load), а также очистки данных и создания метаданных. Оперативное хранилище является краеугольным камнем для повторного, многократного использования данных, а в последующем – для создания хранилищ и витрин данных.

Архитектура приложений

Архитектура приложений покрывает достаточно широкую область, которая начинается с идентификации того, какие прикладные системы нужны предприятию для выполнения бизнес-процессов, и включает такие аспекты, как проектирование, разработка (или приобретение) и интеграция прикладных систем.

В Архитектуре приложений, как правило, выделяют две основные области:

- формирование и управление портфелем прикладных систем предприятия;

- разработку прикладных систем.

Портфель прикладных систем предприятия является общим планом того, как потребности бизнес-процессов предприятия обеспечиваются набором прикладных систем. Он определяет область ответственности и приоритетность каждого приложения, а также то, как будет достигаться необходимая функциональность: за счет разработки системы, через покупку готовых приложений, аренду приложения или интеграцию и использование возможностей уже имеющихся приложений. Портфель прикладных систем описывает приложения, предназначенные для выполнения функций организации, а также обмена информацией между клиентами, поставщиками и партнерами предприятия. При этом описываются также каналы возможного взаимодействия пользователей с приложениями: web-браузеры, графический интерфейс «толстого» клиента, мобильные устройства и т.д.

Область разработки прикладных систем описывает те технологии, которые используются для построения систем, разделения их на функциональные составляющие, создания интерфейсов, настройки, а также используемые для этого шаблоны, руководства и т.д. Эта область также определяет организацию процесса разработки, используемые для этого средства, принятый на предприятии цикл разработки систем, контроль версий, управление конфигурациями, используемое программное обеспечение промежуточного слоя, средства проектирования. Независимо от выбранных границ этой области, ее суть состоит не в ответе на вопрос, какие приложения должны быть созданы, а в выборе технологий для построения приложений и способов их применения.

Основной задачей области является уменьшение стоимости создания прикладных систем и повышение их качества за счет обеспечения единых подходов к разработке. Это, в свою очередь, ведет к уменьшению общего количества различных технических сценариев, связанных с проектированием архитектуры, операционной поддержкой, архитектурой интеграции систем, обучением персонала. Именно здесь требуется участие архитекторов прикладных систем (системных архитекторов). Разумеется, эту область имеет смысл выделять только для тех организаций, в которых производится самостоятельная разработка или доработка приложений, в отличие от модели аутсорсинга.

Модели и инструменты управления портфелем приложений

Существуют различные способы оценки портфеля и различные классификации прикладных систем предприятия. Одной из возможных моделей оценки портфеля прикладных систем является оценка их по двум критериям – ценность с точки зрения бизнеса и техническое состояние.

Оценка портфеля служит отправной точкой в идентификации проблемных областей и возможностей для лучшего удовлетворения потребностей бизнеса и принятия решения об инвестициях в новые системы или обновление существующих.

В результате такой оценки прикладные системы относятся к одной из четырех возможных категорий:

- системам грозит вывод из эксплуатации (замена) или консолидация;

- системы, требующие переоценки или перепозиционирования;

- системы, требующие обновления;

- системы, требующие сопровождения и развития.

Техническое состояние оценивается по ряду характеристик, включая точность и корректность данных, архитектуру, структуру программного кода, быстроту отклика, время простоя, уровень технического сопровождения, возможность получения отчетов и т.д.

Ценность системы с точки зрения бизнеса означает способность системы обеспечивать выполнение основных функций предприятия, подразделения или процесса.

- Архитектура корпоративных информационных систем (10 семестр)

- Конспекты лекций и семинаров

Источник: iu5bmstu.top