Начиная эту дискуссию материалом «Нужны ли исследования российской бизнес-школе?», идея которой была навеяна обменом мнениями с выпускниками бизнес-школ, мы намеренно привели крайнюю оценку бизнес-школ, не ведущих исследований, чтобы несколько обострить полемику. Мы ставили себе задачу понять, как наличие/ отсутствие исследований в бизнес-школе влияет на качество обучения на программах MBA и EMBA. Не все бизнес-школы, которым было предложено высказать своё мнение по этому важному вопросу, смогли принять участие в дискуссии. Однако, представленные мнения уже позволяют считать обсуждение интересным и полезным.

В рамках обсуждения темы исследований в российских бизнес-школах, мы получили отклики:

- директора Бизнес-школы УрФУ Ларисы Малышевой в статье «Лидерство в прикладных исследованиях — новая стратегия бизнес-школ»

- первого заместителя директора Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Константина Кротова в материале «Наука — неотъемлемая часть любой университетской бизнес-школы»

Сегодня мы представляем мнение директора ИБДА РАНХиГС, президента РАБО Сергея Мясоедова .

Новая ТРОИЦА = Новая НАУКА + Новая МЕРА + Новая ВЕРА

«Редакция сайта МВА.SU, опубликовав материал под названием «Нужны ли исследования российской бизнес-школе?» правильно и своевременно инициировала дискуссию по этой важной и актуальной для российского бизнес-образования теме.

Однако, как нам представляется, вывод дискуссии прозвучал уже в самом названии материала. С известным упрощением он может быть сформулирован следующим образом: бизнес-школа, если она не опускается до уровня плохого профтехучилища, должна в обязательном порядке вести серьёзные научные исследования.

В опубликованном материале бизнес-школы, не вовлеченные в регулярные исследования, определяются как своего рода «бизнес-ПТУ, которые ориентированы на обучение слушателей умению зарабатывать деньги, и рассматривают бизнес исключительно с точки зрения максимизации прибыли». Им противопоставляются школы, ориентированные на «совместное производство исследований и решений с ключевыми группами заинтересованных сторон» .

Мой опыт приучил меня осторожно под ходить к выводам, «зашитым» в названия полемических материалов. Почему? Потому что, к сожалению, такой подход, (даже, если он базируется на наилучших побуждениях, на стремлении сделать людей, организации и общество совершеннее и т.п.), нередко приводит к достижению результатов, которые противоположны намерениям.

По нашему мнению, параллельное существование так называемых «ритейлинговых» бизнес-школ, чье внимание концентрируется исключительно на запросах клиентов и на качестве преподавания и бизнес школ, где значительное внимание уделяется серьезным научных исследованиям обусловлено объективным спросом, предъявляемым разными сегментами рыночного спроса. Школы обоих типов существуют практически во всех странах, где имеется сформированное бизнес-образование.

Построение бизнеса с точки зрения философии науки Сюцай часть 1

Вопрос развития исследований, определения их направлений, их фундаментального или прикладного характера, по нашему убеждению, зависит от целого ряда причин:

- от стратегического целеполагания бизнес-школы

- от ориентации ее стратегии на ту или иную рыночную нишу

- на ту или иную группу потребителей программ и управленческого консалтинга

- на ту или иную часть «стейкхолдеров» (или по-русски — «интересантов»), чья оценка, выраженная в оплате программ и консатлинговых услуг позволяет бизнес-школе сохраниться на рынке

- от стремления бизнес-школы выйти за пределы национального рынка и получить международный статус

- от решения идти или нет на международную аккредитацию и на участие в международном рейтинге

- от стремления к нишевому перепозиционированию и ребрендингу и, следовательно, акценту на мероприятия, выигрышные с точки зрения ПиАра (к которым часто относится публикация материалов исследований)

- от этапа развития бизнес-школы и ее зрелости.

Этот список можно продолжить.

Противопоставление разных типов бизнес-школ, с нашей точки зрения, деструктивно. На каждом данном этапе развития бизнес-образования в стране существует известная нишевая востребованность в обоих типах. Как писал известный советский поэт: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».

Сегодняшний этап развития, как нам представляется, как раз характеризуется отказом от десятилетиями господствующего убеждения, что существует лишь одна правильная модель бизнес-школ для всего мира. Что у нее есть незыблемые каноны, включая обязательность научных исследований.

Взросление российского бизнес-образования выражается, среди прочего, в практическом применении принципов управления «аджайл», в постепенном отказе от одномерных оценок и выводов, которые всегда характерны для радикалов-неофитов. В сообществе российских бизнес-школ шаг за шагом формируется подходы, характерные для развития российской и мировой экономики, где центр тяжести постепенно смещается с крупного машинного производства конвейерного типа в сторону создания конкурентоспособных, нишевых и ориентированных на прорывные технологии предприятий. Бизнес-школы, сохраняя общие, так сказать, родовые черты, все чаще формируют собственное лицо, свой набор компетенций, ориентированных на запросы определенной группы представителей делового сообщества. Бизнес-школы учатся слушать своих бизнес-клиентов, подстраивать программы и деятельность под их конкретные, практические интересы.

Именно за излишнюю теоретичность, которая с одинаковым успехом может быть выражена в оторванных от реальной практики лекциях университетских профессоров и в оторванных от практики теоретических исследованиях, национальный бизнес критикует сегодня российское бизнес-образование. В этой связи настаивать на том, что все бизнес-школы должны радикально нарастить теоретические исследования, это значит выступать с позиции противоположной рекомендациям заказчика, отказываться от рыночно и клиенто ориентированного подхода. А это путь в никуда. Или точнее — в направлении ухода с рынка, конкуренция на котором быстро возрастает.

Хочу обратить внимание на то, что бизнес не просто просит бизнес-школы стать более практико ориентированными, а с присущей ему энергией и быстротой все чаще заменяет бизнес-школы и университетские бизнес-факультеты, воспитанные на Гумбольдтовском пиетете к высокой науке, на корпоративные университеты и тренинг-центры, вообще не связанные с научными изысканиями. То же происходит с индивидуальными потребителями, которые все чаще останавливают выбор на программах онлайн компании новые «скилы», навыки и умения, которые требуются для успешного трудоустройства на быстро меняющемся рынке.

Возникает резонный вопрос, действительно ли научный поиск является определяющим для рыночно ориентированного бизнес-образования? Выступает в качестве классификатора качественных и некачественных бизнес-школ? И второй вопрос, вытекающий из первого. В какой мере проведение исследований бизнес-школами реально востребовано российским бизнесом?

Ответ на второй вопрос достаточно очевиден. В той мере, в какой бизнес готов финансировать такие исследования. Пока эта мера далеко не отличается щедростью. И, следовательно, учет глубины научных исследований при выборе качественных, с точки зрения бизнеса, бизнес-школ находится где-то в конце списка критериев выбора. Что объективно значит: для значительной части рынка и бизнес школ научные исследования сегодня, к сожалению, объективно не являются важным фактором успеха и признания.

Отметим еще один подводный камень науки в бизнес-школе. Подступаясь к исследованиям, и, выбирая между фундаментальными и прикладными изысканиями, бизнес-школа решает для себя вопрос: кто будет читателем опубликованных статей и материалов? Узкая группа ученых собратьев? Или же бизнес, в чьих интересах работает бизнес-школа, чьи деньги поддерживают бизнес-школы на плаву?

Если это бизнес, что представляется, абсолютно логичным, то для его удобства результаты исследования должны получить удобочитаемый и не основанный на «научном канцелярите» формат и решать его конкретные проблемы. Однако придание публикациям научно-популярного характера автоматом означает отлучение от высокой науки.

Коллеги, которые занимались вопросами развития научных исследований в своих бизнес-школах или на бизнес-факультетах знают, что та их часть, которая по формату относится к научно-популярным публикациям, и охотно и с благодарностью читается бизнесом, не причисляется к науке, не входит в список публикаций, учитываемых в Web of Science или РИНЦ.

Что прикладные, научно-популярные публикации относятся зарубежными аккредитующими организациями и рейтинговыми агентствами к публикациям, направленным на формирование так называемого «импакта» или влияния, воздействия на умы какой-то группы бизнеса, университетского сообщества или общества, в целом (от английского — «impact» — влияние, воздействие, достижение эффекта). И не рассматриваются, как научные статьи. То же правило действует в отношении учебников и большей части индивидуальных и групповых монографий и книг.

И, наконец, международный и российский опыт свидетельствуют, что профессорско-преподавательский состав, ориентированный на серьезный научный поиск и научные публикации, крайне редко одновременно входит в число «звездных» преподавателей, а тем более «звездных» преподавателей-практиков.

В разные годы я задавал вопрос о преподавателях и исследователях руководителям ведущих бизнес-школ Европы (HEC Paris, ИНСЕАД, IMD и др.). И в личных, неофициальных беседах слышал любопытные комментарии, смысл которых сводился к примерно к следующему.

Деление публикаций на научные и «импактовые» применительно к бизнес-образованию — это архаизм, который должен и будет постепенно меняться на более рациональный и взвешенный подход. Однако, вряд ли стоит ожидать резких движений и изменений в течение ближайшего десятилетия, потому что образование всегда отличалось известным консерватизмом.

Поэтому ведущие бизнес-школы мира и Европы вынуждены помимо преподавателей-практиков и консультантов мирового уровня держать в бизнес-школе на отдельных ставках научных исследователей, которые обеспечивают публикации в научных журналах верхних квартилей. В процессе преподавания эта группа экспертов обычно участвует весьма ограниченно. Или не участвует вообще в силу низкой пригодности к этому виду профессиональной деятельности.

«Однако, — говорили мне, — сам факт того, что бизнес-школа вышла на такой ценовой уровень программ и консалтинга, или на такой уровень привлечения средств в эндаумент, что у нее появляются финансовые ресурсы для обеспечения деятельности группы ученых-исследователей, почти не связанной с непосредственной деятельностью бизнес-школы и ее клиентов, но формирующих устойчивое присутствие в отраслевых журналах верхних квартилей, говорит об успешности бизнес школы. Формирует в подсознании потребителей светлый образ синергетического сочетания высокой науки и высокой практики». Иными словами, спонсирование научного поиска по умолчанию воспринимается как некое социальное предпринимательство и как доказательство устойчивости бизнес-школы на рынке, а также, как некий входной билет в сообщество ведущих бизнес-школ мирового уровня.

Как известно, высокая цена программ, создавая имущественную отсечку, обеспечивает ведущим бизнес-школам мира приток только наиболее талантливых и успешных слушателей, обладающих талантом к бизнесу и получению прибыли и доходов. Примерно ту же функцию применительно к бренду бизнес-школы выполняет научный поиск. Имущественная отсечка бизнес-школ, не имеющих возможность спонсировать проведение научных исследований и выход на топовые публикации, выступает одним из факторов ограничения конкуренции и сохранения достаточной компактности группы, которую относят к ведущим бизнес-школам мира.

Стоит ли стремиться выходить на этот уровень? Ответ на этот вопрос связан с амбициями руководства и команды каждой конкретной бизнес-школы и наличием у нее соответствующих ресурсов и возможностей.

Нам представляется, что для бизнес-школ, которые связывают свое будущее исключительно с работой на локальном или даже национальном рынке бизнес-образования, отвлечение крупных временных и финансовых ресурсов на науку может не быть обязательным и являться, по сути и рыночному позиционированию, излишней роскошью.

Тогда как для группы бизнес-школ, претендующих на роль лидеров и законодателей моды в российском бизнес-образовании аналогичные усилия и инвестиции являются в нынешних условиях насущной потребностью. Для них затраты времени и финансовых ресурсов на науку становится важной среднесрочной или даже долгосрочной инвестицией в международный имидж и признание, в возможности в перспективе серьезно увеличить экспорт образования, успешно конкурировать на мировых рынках.

Нам представляется, что это наиболее сложный участок пути, который ожидает ведущие бизнес-школы страны, стремящиеся закрепиться в статусе бизнес-школ мирового уровня. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Автор уже отмечал, что сегодня в этом направлении наибольших успехов достигли три лидирующие бизнес-школы страны: ИБДА РАНХиГС, ВШМ СПГУ и МШУ «СКОЛКОВО». Что вслед за тройкой лидеров движется компактная группа полутора десятков ведущих бизнес-школ, представляющих не только столичные города, а и ряд передовых регионов нашей страны.

Что первый и второй эшелоны лидеров российского бизнес-образования все активнее включаются в процесс научного поиска, удовлетворяющего требования к качеству, которые предъявляет мировой рынок.

Именно поэтому, ИБДА РАНХиГС при поддержке материнского университета приступил к созданию ряда лабораторий и научных центров, чьи исследования должны расположиться на стыке прорывных технологий и ключевых рыночных трендов, и практики эффективного управления. Уже в этом (2022) году в сотрудничестве с Антверпенской школой бизнеса начнутся исследования в области нейронауки и ее применения в управлении, откроется исследовательский центр развития университетских стартапов, центр изучения особенностей управления быстро растущего российского среднего бизнеса («газелей» и «скрытых чемпионов 21 века»).

Наконец, завершается подготовительная работа по созданию международного центра по исследованию евразийской модели менеджмента, к сотрудничеству с которым подключатся помимо ИБДА РАНХиГС примут участие ряд ведущих бизнес- школ из других регионов России, бизнес школы других евразийских стран, а также представители университетов дальнего зарубежья, обладающих опытом научных исследований и необходимой экспертизой в области развития культурного интеллекта и кросс-культурного анализа эффективных организационных моделей многонациональных предприятий.

Подведем итог. По мнению автора, ключевым критерием жизнеспособности бизнес-образования и правильного пути развития любой конкретной бизнес-школы является тесная связь с бизнесом, способность понимать его запросы и чаяния, быть клиенто-ориентированным, помогать бизнесу развиваться и адаптироваться к условиям формирующейся новой нормальности.

С этой точки зрения, участие у исследованиях, акцент на их научную или популяризаторскую составляющую, ориентация на РИНЦ или на мировые журналы верхних квартилей — это лишь один из многочисленных инструментов, который может использоваться для повышения качества, укрепления имиджа и укрепления связей с бизнесом.

В отличие от ориентации на развитие ESG и цели PRIME, которые за последние годы превратились в «третью миссию» любой уважающей себя бизнес школы, проведение серьезных научных исследований или ограничение своих усилий нерегулярными научно-популярными статьями, это в сегодняшних условиях выбор бизнес-школы, связанной с ее стратегическим видением и развитием.

Для бизнес-школ, находящихся в фазе становления, формирующих бренд и признание на локальном уровне и для бизнес-школ национального уровня масштабы научных исследований, предусматриваемые стратегией развития могут существенно отличаться. При этом эти бизнес-школы могут оказывать качественные услуги региональному или национальному бизнесу и пользоваться его признанием и поддержкой.

Одновременно очевидно, что для российских бизнес-школ, ориентированных на статус школ мирового уровня, на накопление ресурсов для участия на равных в мировом экспорте делового и управленческого образования, развитие научных исследований должно шаг за шагом становиться важнейшей составляющей стратегии развития, источником для самоидентификации, основой для формирования уникальной консультационной экспертизы и сравнительных преимуществ для участия в международном разделении труда и экспорте образования».

Источник: www.mba.su

Экономика науки: кадры, деньги, потенциал

Когда речь заходит о развитии науки в России, в центре обсуждения обычно оказываются научные и научно-технологические достижения российских исследователей или, в лучшем случае, вечная проблема финансирования. Но у этого сюжета есть множество других аспектов, обсуждаемых гораздо реже, и самый проблемный из них — это эффективность и продуктивность научно-исследовательской деятельности.

Понятно, почему вопрос эффективности (количество денег, приходящихся на одного исследователя) и продуктивности (количество статей, патентов и иных результатов интеллектуальной деятельности, опять же на одного исследователя) так часто остается за скобками: по многим качественным и количественным показателям развития науки Россия входит в число стран — мировых лидеров. Российская занятость в науке — одна из самых масштабных в мире; постепенно восстанавливается материально-техническая база научно-исследовательских организаций различного типа и профиля; с 2012 года в целом можно говорить о воспроизводстве научных кадров (число вновь принятых на работу исследователей сравнялось с количеством выбывающих кадров); как показывает детальный наукометрический анализ, проведенный НИУ ВШЭ («Факты о российской науке», issek.hse.ru/ruscience/), по-прежнему сильны позиции России в ряде научных областей: физике, химии, математике, космических исследованиях, материаловедении и пр.

В части научной продуктивности российская наука — на фоне постепенного улучшения общей ситуации — тоже показывает хорошую количественную динамику: с 2014 года число научных статей, опубликованных российскими исследователями, выросло почти в два раза (с 0,16 до 0,31 статьи на человека) — заметно больше, чем предполагал рост реального финансирования исследований и разработок (всего 6,3% в долларовом эквиваленте 2015 года). Схожей динамики в научной продуктивности из всех стран — мировых научных лидеров пока не демонстрирует ни одна, даже Китай, уже пару лет как вырвавшийся на первое место в мире по количеству научных публикаций (во многом — из-за ставки на линейное наращивание количества исследователей).

Но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

Например, несмотря на растущую публикационную активность российских исследователей, на фоне остальных стран — мировых научных лидеров очень заметна проблема качества и глобальной востребованности российских научных результатов: уровень интереса к российским научным публикациям (цитируемость) стабильно в полтора-два раза ниже, чем к результатам и публикациям зарубежных коллег.

Еще заметнее разрыв в чисто экономической эффективности: по сравнению с пятеркой стран —мировых лидеров, количество денег, приходящихся на одного российского ученого, ниже в два-три раза.

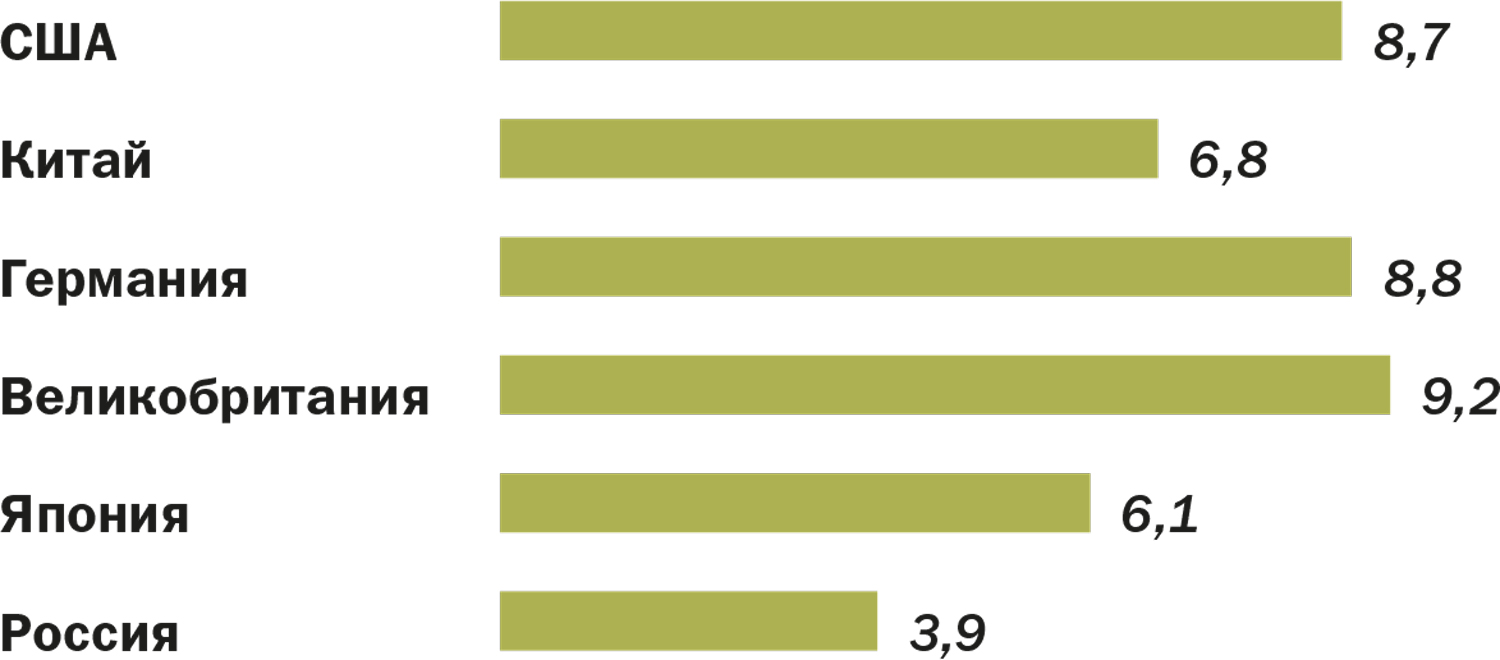

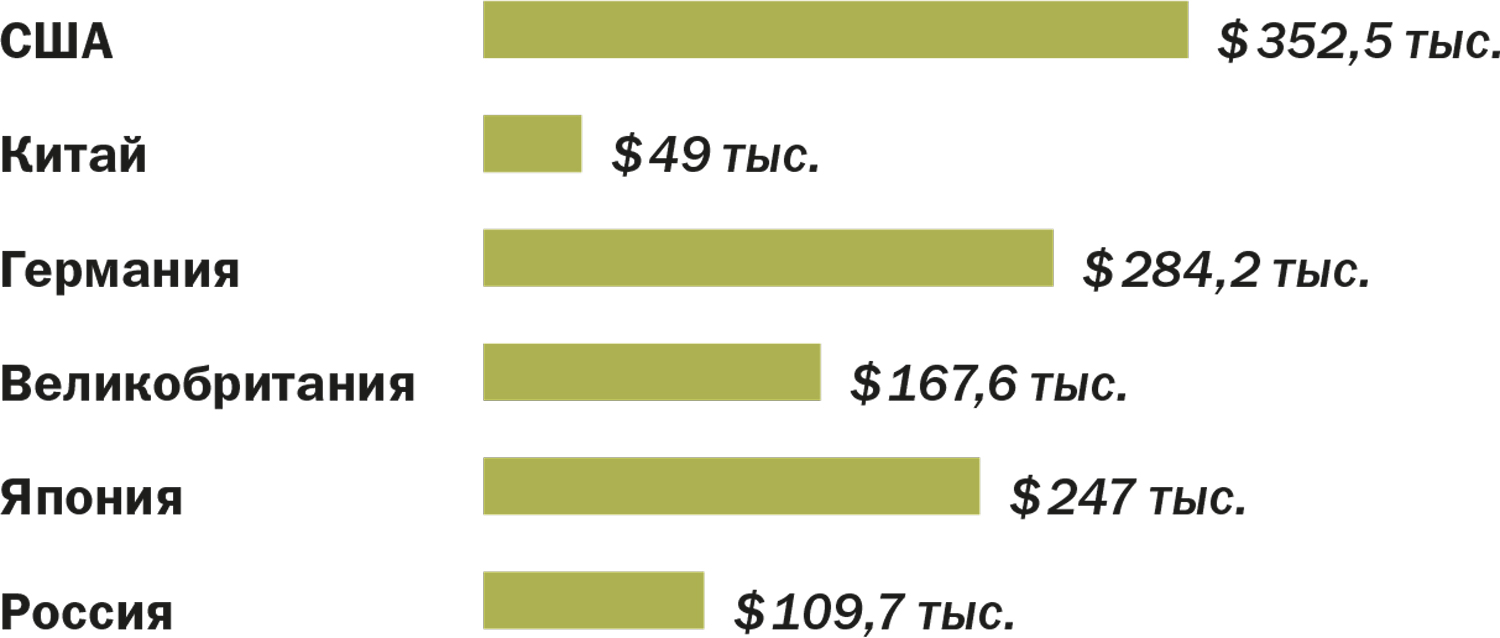

Средняя цитируемость статей за 2014–2019 годы, цитирований на статью

Средний объем финансирования на исследователя в год, 2014–2018 годы, в ценах 2015 года

Среднее количество статей на исследователя

К сожалению, отставание российских НИИ, университетов и бизнеса с точки зрения экономической эффективности и качества исследований связано не только с недостатком финансирования, которым традиционно объясняют многие проблемы российской науки. Китай, показывающий очень схожую динамику развития научно-исследовательского комплекса (быстрый рост числа публикаций на фоне поступательного увеличения финансирования), значительно превосходит Россию в качестве научного результата: цитируемость статей китайских авторов в среднем в два раза выше, чем российских, хотя объемы финансирования в расчете на одного исследователя в Китае ниже российских ровно в те же два раза.

Судя по всему, дело в том, что наши зарубежные коллеги и партнеры по научному цеху шли к нынешнему уровню эффективности и качества исследовательской деятельности на протяжении последних 40 лет.

Большая политика

Экономическая эффективность стала одной из глобально принятых метрик развития науки, научных организаций и команд во многом вынужденно — по инициативе государства.

Ключевым фактором, определившим крен государственных научно-технологических политик в сторону эффективности и продуктивности, были бюджетные дефициты начала-середины 1980-х годов, в первую очередь в США (на фоне долгового кризиса 1982 года).

Именно необходимость переструктурирования государственного финансирования науки повлекла за собой переход к «финансированию, ориентированному на результат» и, шире, к изменению понимания места науки в социально-экономическом и технологическом развитии: в большинстве развитых стран наука стала рассматриваться как неотъемлемый элемент «инновационной экономики», включающей всю цепочку создания и внедрения инноваций, от центров производства знания до конечного потребителя (основы этого подхода в свое время заложила теоретико-методическая работа К. Фримана «Экономическая теория промышленных инноваций»).

Примерно в это же время был дан старт и процессу развития инновационной составляющей деятельности университетов и государственных исследовательских центров; самым заметным событием в этой связи стало принятие в США Федерального акта о трансфере технологий (Federal Technology Transfer Act, 1986), определившего условия использования интеллектуальной собственности, созданной с участием государственного финансирования.

К середине 1990-х годов этот подход стал общепринятым, во многом благодаря деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), продвигавшей подход «наука — инновации — экономический рост» как основу реформирования научно-технологической политики развитых стран.

Соответствующим образом было перестроено и управление научным комплексом: государственное финансирование науки осуществляется по модели «заказчик — исполнитель», для оценки научных результатов и вклада науки в социально-экономическое развитие используются «индустриальные» метрики: применимость полученного знания (например, в рамках широко распространенного подхода Technology Readiness Level / TRL, разработанного в NASA и к концу 1990-х внедренного в целом ряде государственных агентств и фондов, в том числе за пределами США), количество статей, цитируемость и пр.

Изменение принципов государственного финансирования привело к тому, что исследовательские центры и университеты были вынуждены более активно работать с индустриями и компаниями, требования которых к скорости исследований и качеству научных результатов были куда выше государственных.

Наконец, дополнительно увеличила давление на науку с точки зрения результативности, эффективности и качества концепция «больших вызовов» (grand challenges) — сверхсложных национальных и глобальных проблем, требующих принципиально новых подходов к их решению и являющихся основанием для определения государственных приоритетов в области научно-технологической политики в целом и направлений финансирования исследований и разработок в частности.

Переход к концепции «больших вызовов» в управлении наукой и научно-технологическим развитием начался после доклада Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «Мы, народы: роль ООН в XXI веке» на Саммите тысячелетия (март 2000 года) и «Декларации тысячелетия ООН». Среди наиболее значимых для человечества вызовов были обозначены устойчивое развитие, борьба с нищетой, решение проблемы ВИЧ/СПИДа и пр. В последующие годы «большие вызовы» постоянно учитывались при выборе приоритетов государственной научной и научно-технологической политики в ряде развитых стран, а также обусловили развитие механизмов государственной поддержки научного комплекса, которые, помимо всего прочего, должны были способствовать трансформации исследовательских результатов в технологии, а технологий — в продукты, востребованные национальными и глобальными рынками.

Переход к финансированию, ориентированному на результат, и постоянно растущие требования со стороны индустрий и новых рынков к качеству и скорости исследований сказались на деятельности научно-исследовательских организаций. Исследовательские центры и университеты были вынуждены адаптироваться и меняться.

Списать у соседа

Одним из главных направлений адаптации зарубежных научно-исследовательских организаций к растущим требованиям стала организационная трансформация, в первую очередь — максимальная оптимизация исследовательского процесса, позволяющая организациям и отдельным командам «успевать» за рыночным и государственным заказом — и с точки зрения качества результата, и с точки зрения скорости — ключевого требования высокотехнологичных компаний.

Главное направление оптимизации — снятие с исследователей «не исследовательской» нагрузки, по сути аутсорсинг второстепенных по отношению к исследовательскому процессу задач, в особенности — связанных с привлечением финансирования. Например, Технологический университет Сиднея, стремясь к повышению продуктивности и эффективности научного блока, радикально и быстро, за три года (2015−2017) оптимизировал процесс привлечения и «обработки» финансирования, создав специализированный грантовый офис, который профессионально готовит заявки на гранты, работает с коммерческими компаниями и занимается бумажной отчетностью.

Кроме того, университеты и научно-исследовательские центры внедряют новые лабораторные решения: в последние 15 лет в мире идет переход к роботизированным, гибким, эффективным лабораториям (См. например, Paskanik M. (2018). How Lab Design Can Encourage New Ways of Thinking // Lab Manager, vol. 13 (9) URL: www.labmanager.com; May M. (2016). Running and Monitoring Lab Processes from Afar // Lab Manager, vol. 11 (10) URL: www.labmanager.com; Handerhan B, Szesterniak M. (2015).

Five Trends in Life Science Lab Instrumentation // Lab Manager, vol. 10 (11). URL: www.labmanager.com и др.), сопровождающийся полной цифровизацией исследовательского процесса (в том числе вытеснением аналоговых способов фиксации информации, использованием цифрового моделирования вместо натурных экспериментов, широким распространением цифровых систем управления исследовательским процессом и пр.).

Один из самых ранних примеров внедрения такого оборудования — Центр материаловедения и инжиниринга Массачусетского технологического университета (Center for Materials Science and Engineering, MIT). Созданный в 1998 году центр был укомплектован максимально автоматизированным оборудованием: атомно-силовым микроскопом, спектрометрами нового поколения и пр., — для работы с которым сотрудники должны владеть языками программирования (C++, C# и др.), иметь опыт обработки больших массивов данных и навыки их визуализации, поскольку «вручную» получаемую с исследовательского оборудования информацию обрабатывать невозможно — ее слишком много.

Схожим образом устроена и цифровая экосистема Большого адронного коллайдера в CERN: для обработки результатов его работы создана глобальная вычислительная инфраструктура (Worldwide LHC Computing Grid), в которую входят более 800 тыс. компьютеров, решающих около 2 млн задач в день и расположенных в 42 странах мира.

Цифровые платформы в исследованиях по своей архитектуре и функциям постепенно приближаются к цифровым платформам в промышленности, а код и цифровые дата-сеты, по данным ОЭСР, уже входят в результаты порядка 30% всех исследований, ведущихся в мире.

У ускорения научно-исследовательского процесса есть один очень значимый риск — это падение качества научного результата. Для работы с этой проблемой ведущие мировые научные центры и университеты разворачивают системы управления качеством исследований, в первую очередь — в части корректировки «нормативных» условий для исследователей (в том числе несовместимых с качеством требований по количеству публикаций, цитируемости и пр.) и соответствия растущим требованиям к качеству результатов, включая использование наукометрических показателей, ориентацию на публикацию в ведущих международных научных изданиях, преимущественное использование английского языка и пр.

Системы поддержки качества исследований создали KU Leuven, Университет Гента, Университет Глазго и пр. — через «исследовательские биографии/CV» и переход к коллегиальности/peer review при оценке результатов исследований — вместо количества публикаций, цитируемости и пр. Также многие исследовательские центры и университеты институционализируют исследовательскую этику, от создания должности консультанта по research integrity (Университет Люксембурга) до разворачивания специализированных цифровых хабов, которые должны обеспечивать высокое качество исследовательского процесса (Оксфорд). Такой подход — по сравнению с количественными метриками — выглядит ресурсоемким, но, как ожидается, может кардинально улучшить научные результаты — и с точки зрения их реальной значимости для науки и технологий, и с точки зрения тех же количественных показателей (цитируемость).

Наконец, научно-исследовательские организации плотно работают с человеческим капиталом. Самый интересный опыт в этой части сложился у зарубежных университетов, вынужденных работать на повышение своей научной репутации и продуктивности, в том числе для продвижения в мировых рейтингах.

Как показывает международная практика, самый быстрый способ развития научного человеческого капитала — агрессивный международный рекрутинг. Например, университет короля Абдул-Азиза в Джидде с 2010 по 2014 год рекрутировал около 150 ученых с мировым именем и развернул под их руководством целую плеяду центров и лабораторий; к 2020 году всё это выросло в 13 международных «центров превосходства» и 25 международных исследовательских групп по глобально значимым научным направлениям (геномика, передовая медицина, индустрия 4.0 и пр.).

Альтернативная и куда более распространенная стратегия — ставка на собственных сотрудников и их развитие; именно в этой логике уже упоминавшийся Технологический университет Сиднея создал полноценную систему для работы с человеческим капиталом в науке: кадровый офис, центр управления карьерой со специализированными образовательными программами, платформу поддержки внутренней коллаборации и пр. (университет короля Абдул-Азиза в конечном итоге тоже перешел к этой модели работы с людьми — и в 2020 году развернул внутреннюю университетскую программу Future Leaders для поиска и подготовки собственных научных звезд).

Российские приоритеты

Вернемся к российской ситуации. На общегосударственном уровне Россия стала перенимать глобально принятые форматы управления наукой в середине 2010-х годов.

Как и в странах — мировых научных лидерах, на федеральном уровне был закреплен подход к тематической приоритезации «научного» финансирования исходя из «больших вызовов»; именно таким образом определены приоритетные направления исследований и разработок в «Стратегии научно-технологического развития» (СНТР), принятой в конце 2016 года. Рост влияния российской науки в областях, определенных приоритетами научно-технологического развития, — один из основных целевых показателей национального проекта «Наука»; логика мониторинга «больших вызовов» и изменение системы стратегического планирования в науке в соответствии с этими вызовами также заложены в свежей «Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации» (2021−2030), утвержденной в самом конце 2020 года.

Конечно, масштабы реального перераспределения финансирования в сторону «больших вызовов» пока не очевидны, и, скорее всего, результатов этого предполагаемого перераспределения придется ожидать еще довольно долго: в конце 2020 года заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко уже объявил о том, что СНТР должна быть пересмотрена и актуализирована с учетом новых национальных целей. Кроме того, научная и технологическая специализация России остается неизменной уже десятилетия; как показало одно из исследований НИУ ВШЭ, за последние годы специализация пополнилась лишь двумя новыми направлениями: «нанотехнологии» («микроструктурные технологии») и «прочие потребительские товары»; на традиционные области научной специализации (физика, химия и пр.) приходится больше половины международных публикаций российских исследователей.

Тем не менее большинство инструментов и механизмов реализации научно-технологической политики, которые планируется использовать в ходе реализации СНТР, национального проекта «Наука» и государственной программы «Научно-технологическое развитие» (федеральные научно-технические программы, комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла и др.), будут функционировать в логике, предусматривающей, в числе прочего, рост научной продуктивности и эффективности за счет соответствующих целевых / отчетных показателей.

Схожая логика — повышение эффективности и качества — заложена и в новую программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», направленную на развитие науки в российских университетах, хотя в последней версии программы соответствующие отчетные показатели, к которым должны будут стремиться университеты, — общий объем финансирования исследований и разработок, привлечение денег из реального сектора, результативность научной деятельности и пр. — относятся к дополнительным, а не к основным.

Своя атмосфера: проблемы и решения на местах

Как российские научно-исследовательские организации будут справляться с достижением целевых показателей, связанных с качеством и эффективностью исследований, — отдельный сложный вопрос.

С чисто экономической точки зрения самая непростая ситуация с научной эффективностью сложилась в российских университетах. Университетский научный сектор в России в последние 15 лет стремительно расширяется: с 2005 года количество исследователей в университетах выросло на 50%, с 43,5 до 64,1 тыс. человек. Соответственно, сильно подросли формальные количественные показатели научной результативности университетов, в том числе благодаря программе «5−100»: например, по отдельным университетам — участникам программы количество публикаций в высокорейтинговых научных журналах выросло почти в 10 раз.

При этом чисто экономическая эффективность исследовательского процесса в университетской науке фактически осталась на прежнем уровне: с 2010 по 2018 год объем реальных (в постоянных ценах 2010 года) «научных денег» на человека в университетах увеличился всего на 2,8%.

Принципиально иная ситуация складывается с экономикой науки и исследовательского процесса в коммерческом научном секторе, который в 2010—2018 годах показал рост экономической эффективности на 19,4%. Академические институты, оставаясь, в целом, наименее эффективным научным сектором, тем не менее за это время тоже улучшили свои показатели (рост на 13%).

Источник: atomicexpert.com

Космос как наука и как бизнес

Нет ничего увлекательнее, чем разговоры о космосе. Особенно, если это выступление Дмитрия Рогозина, директора ГК по космической деятельности «Роскосмос» на II Марафоне «Новое Знание»! Глава компании рассмотрел космос с двух сторон: с точки зрения науки и с точки зрения бизнеса.

09 сентября 2021

Вы добавили этот материал в Понравившееся. Его можно найти в Личном кабинете

Конспект

Невесомость, сияние звёзд и Земля в иллюминаторе. Верно, речь о космосе. А с кем разговаривать о манящих бескрайних просторах, как не с человеком, который тесно с ним связан?

На II Марафоне «Новое Знание» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провёл презентацию, в ходе которой рассказал о проектах госкорпорации, развитии космодрома «Восточный», космическом корабле «Орёл» и модуле «Причал», космосе в бизнесе и науке, а также ответил на множество интересных вопросов от зрителей.

Возможно ли, что Россия продолжит миссию на Луне?

Более 45 лет отечественную космонавтику Луна не интересовала. Однако проводятся наземные испытания аппарата «Луна-25» для последующей посадки на Южном полюсе спутника Земли, осуществляется сборка аппаратов «Луна-26 и «Луна-27», предназначенных для съёмки поверхности с низкой окололунной орбиты и изучения реголита, водяного льда. Также «Роскосмос» отправит аппарат на Марс.

Говоря о перспективах в одном из своих недавних комментариев СМИ, вы рассказывали об испытании капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс» на Международной космической станции, что может привести к прорывным результатам для «Роскосмоса». Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой технологии и сферах её применения.

Россия — лидер в области ядерной энергетики. А «Роскосмос» и «Росатом» тесно сотрудничают не только в сфере ядерного вооружения, но и в гражданских проектах. На данный момент ведётся работа над транспортно-энергетическим межпланетным буксиром. Орбита базирования — не менее 800 км от Земли.

Это наиболее безопасное расстояние для запуска ядерного реактора, который станет источником питания для ионовых двигателей, существенно более эффективных, нежели те, что используются сейчас. Именно благодаря ядерной программе появился реальный шанс освоения планет Солнечной системы. Запуск проекта планируется в 2030 году.

Вы недавно говорили, что Российская национальная орбитальная станция будет прообразом тех пилотируемых крупных модулей, которые через десятилетия смогут достигнуть других планет с людьми, которые потребуются для их освоения. Какой должна быть новая станция? В чём принципиальные отличия от того, что существует сегодня?

Такая станция будет иметь большое количество автономных систем, включая системы регенерации воздуха, выращивания продуктов питания и прочие. То есть у самой станции должен быть высочайший уровень интеллекта. Кроме того, необходима соответствующая робототехника, которая позволит минимизировать количество выходов человека в открытый космос.

Касательно аппарата «Луна-25»: на каком этапе сейчас работа? Что это даст вообще отечественной космонавтике?

Аппарат собран. Осталось протестировать системы и приборы. Кстати, проект реализовала команда молодых ребят — представителей нового поколения, пришедших в «НПО Лавочкина». Молодые специалисты работают и над проектом «ЭкзоМарс», который нацелен на поиск признаков прошлой жизни на планете.

Расскажите о реализации Федеральной космической программы. На каком она этапе? Что уже удалось сделать? Что ещё предстоит сделать в ближайшее время?

Космос стал частью нашей жизни и вывел её на новый уровень. В трансляции цифрового ТВ используются космические спутники, в международной связи, в навигации. Что касается космоса как науки: запущена орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» (находится на удалении 1,5 миллионов километров от Земли), создаётся ещё одна — «Спектр-УФ». С помощью таких обсерваторий можно наблюдать за множеством галактик, открывать новые звёзды. Также рассматривается возможность создания лунной научной космической станции совместно с китайскими партнёрами.

Узнайте о продукции «Роскосмоса», космодромах «Байконур» и «Восточный», Центре Хруничева, ракете «Протон-М» и многом другом, посмотрев презентацию и полное интервью Дмитрия Рогозина в видео, размещённом на данной странице.

Источник: znanierussia.ru