Одна из острых проблем в бизнесе — коммуникация. Вы можете собирать совещания каждый день, заваливать клиентов рекламными сообщениями, а сотрудников — новыми вводными, но продажи и не думают расти.

Переговоры провалены, конверсия рассылок неуклонно падает, начинается поиск виноватых. Но первое, что нужно сделать, — не раздавать тумаки, а проанализировать проблемы в общении, как в личном, так и виртуальном.

И ваша первоочередная задача — выстроить коммуникации так, чтобы вас понимали с полуслова: доносить ценность до клиентов и чётко ставить задачи подразделениям.

Но это же и так все понимают, так почему же результаты не радуют? Основная причина – неумение слушать, слышать, понимать других людей, и на это есть целый ряд психологических причин.

И да, в тексте будут встречаться специализированные термины, но психологи редко общаются на понятном языке 😉 Зато новые понятия расширят наш кругозор.

Первый фактор: отличия в ментальном лексиконе

Ментальный лексикон – систематизация, сохранение и активация понятий, которые обрабатываются и извлекаются из памяти собеседников.

3 фатальные ошибки в бизнесе // Как не уничтожить бизнес своими руками? 16+

Выбирая методы убеждения клиента или сотрудника, менеджер или руководитель часто забывает то, что другой человек ≠ он сам, и попадает в одну из трёх ловушек:

1. Эгоцентризм. В процессе разговора один из собеседников выбирает подходящие, по его мнению, слова. Как раз они-то и могут не совпадать с ментальным лексиконом второго человека. Возникает недопонимание.

Ещё один пример проявления эгоцентризма – человек сознательно умалчивает о какой-либо информации, потому что она для него очевидна. Здесь важно понять: то, что ясно как белый день для одного, для другого может быть совершенно непонятным и незнакомым.

Важное уточнение: ментальный эгоцентризм не является эгоцентризмом в общепринятом понимании. То есть в его основе – эгоистичный подход собеседников к информации, словам и их значениям. Такое поведение, как правило, непреднамеренное и инстинктивное.

2. Контекст. Так уж устроен человек – он привыкает извлекать из памяти близкие и знакомые ему ассоциации. Например, если сказать: «Дерево», мы с вами представим ёлку или берёзу. У жителя Африки в голове возникнет совсем другой образ – пальма.

3. Салиентность (значимость, важность, заметность).

Это понятие применяется в области лингвистики, психологии, прагматики и в общем смысле означает свойство человека выделяться на фоне других.

Суть здесь в том, что каждый из нас выделяет и обращает внимание именно на то, что важно и значимо в первую очередь для нас самих.

Второй фактор: разница в структурировании ценностей, потребностей, образе мышления

Человек всегда реагирует на значение, которое приписывает словам или действиям говорящего, а не на то, что именно он говорит или делает. Проще говоря, любые ситуации мы рассматриваем через призму собственных потребностей, норм, ценностей, убеждений и взглядов.

Но если мы так ориентированы на себя, то как понять другого?

Пример эффективной коммуникации

Основные критерии, имеющие значение для любого человека

У каждого человека есть базовые потребности, играющие для него особое значение.

Кратко перечень выглядит так:

Те, кто спокойно относятся к чему-то необычному, новому и странному, не могут хорошо чувствовать тех, кому важнее всего ощущение безопасности. И наоборот. Здесь стоит задать себе вопрос: «Насколько для меня важна безопасность и риски при приобретении какого-либо продукта, услуги или контента. А что насчёт моих потребителей?»

- Я-образ и отношения с другими людьми.

Это могут быть взаимозависимые «Я» и независимые. В первом случае человек ориентируется на мнение и нормы группы людей, служащей примером для подражания. Во втором – человек предпочитает автономность и уникальность. Он сам по себе. Соответственно, убеждать их нужно по-разному.

И снова вопрос: «Какое у меня “Я”? А у моих клиентов?»

- Отношение к статусу и неравенству.

Те, кто не признает статусы и доминирование, на подсознательном уровне противятся им. И напротив, приверженцы иерархии в отношениях привыкли всё делать по указаниям. Вопрос: «К какой категории я отношусь? А мои подчинённые?»

Если человек стремится ко внутреннему и внешнему комфорту, спокойствию и балансу – из него непросто сделать амбициозного и нацеленного на самоутверждение. Он не любит вызовы, предпочитая размеренность. Подумайте: «Насколько сильна моя мотивация на успехи? А у моих сотрудников?»

Кто-то живёт в гибком времени. У других – линейная система времени, любое нарушение которой вызывает диссонанс. А вот из первой категории людей получаются лучшие сотрудники, так называемые «мультизадачники». Вопросы на засыпку: «В какой системе я живу? А мой коллектив?»

Если мозг человека привык к мышлению «от частного к общему», его раздражает обратная подача. И наоборот. В жизни это нередко приводит к провалам презентаций. И кстати: «К какому стилю я склоняюсь? А моя целевая аудитория?»

Какой он у вас? Совпадает ли со стилем общения аудитории? Подумайте об этом.

Так кто же виноват и что делать?

Ответ очевиден: чтобы научиться влиять на других, прежде всего надо разобраться в себе, слушать и слышать себя, иметь представление о том, как вас воспринимает окружение. Так что вопрос риторический.

Как быть?

Учиться. Разобраться в том, что клиенты и сотрудники ожидают от ваших действий. Предсказывать поведение аудитории, а значит – получать желаемый отклик.

- Усвоить азы работы механизмов восприятия информации.

- Для начала изучить себя.

- Сравнивать себя и окружающих, в том числе сотрудников и целевую аудиторию.

Существует эффективная психологическая техника – «Интервью с самим собой» Суть её заключается в том, что человеку необходимо постепенно выработать привычку объяснять себе причины своих поступков: «Почему я делаю так, а другие – по-своему?»

Больших усилий эта практика не требует, но всегда даёт качественный результат – приносит понимание о том, почему ваша коммуникация не достигает желаемых целей.

Ну и, конечно, не забывайте о развитии других мягких компетенций. В помощь у нас для этого есть целая программа — «Личная эффективность и управленческие навыки» .

Удачных вам коммуникаций!

Источник: e-mba.ru

6 самых распространенных ошибок в коммуникации от PR Doctor

Даже мелкие ошибки в коммуникациях могут нанести бизнесу существенный урон. Как избежать очевидных просчетов, рассказывает руководитель агентства PR Doctor, основатель PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!» Валерия Мингова.

Руководитель агентства PR Doctor, основатель PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!»

В идеальной картине мира пиарщика журналисты наперебой пишут о продвигаемом им бизнесе, а репутационные кризисы вообще не происходят. А если и происходят, то все сотрудники к ним готовы и заранее проинструктированы, как вести себя и что отвечать на неудобные вопросы СМИ.

Понятие «антикризисный пиар» забанен во всех словарях и удален из списка страхов руководителей и топ-менеджеров. Однако в реальности компании регулярно теряют до 22% оборота, когда потенциальные клиенты находят хотя бы один негативный материал на первой странице поисковиков или в соцсетях. Израильский писатель и журналист Дэвид Гроссман опросил 400 компаний со 100 000 сотрудников в каждой и пришел к выводу, что средние убытки бизнеса из-за неадекватной коммуникации внутри компании составляют 62,4 миллиона долларов в год. С этим исследованием можно подробно ознакомиться в статье Дэвида «Стоимость плохих коммуникаций».

Идеальную информационную политику построить довольно сложно: взаимодействие с большим количеством людей — сотрудников, клиентов, подрядчиков — рождает недопонимание, негатив, конфликты. Зато это механизм, который нужно один раз поставить на рельсы и потом долго хлопать в ладоши от радости. Или не хлопать, если в коммуникационной стратегии допущены ошибки.

Перерывы и сбои в PR-активностях

Первая ошибка, которой часто грешат компании,— это непоследовательные коммуникации. Весьма распространенная ситуация: пришел пиарщик и за пару месяцев наладил отношения со СМИ. Периодически сотрудник дает какие-то экспертные комментарии, отвечает на запросы журналистов, пишет авторские колонки. А потом уходит. И тишина.

Через полгода компания находит нового пиарщика, и коммуникации возобновляются. Но вот в голове аудитории полное непонимание: компания закрывалась? Или у нее поменялись ценности? Проблемы с кадрами? Что происходит? Все эти вопросы гарантированно бьют по репутации бизнеса. Нельзя замолкать на длительный срок.

Иначе про вас забудет аудитория, упадут охваты и показатели цитируемости, и вы перестанете быть интересны. Даже исключительно сезонные компании и ежегодные форумы придумывают способы общения с клиентами в период «затишья»: конкурсы, коллаборации, прямые эфиры и так далее. Главное — не молчать. В противном случае всегда есть риск потерять часть аудитории и забыть о том, как изначально выстраивалась коммуникация и позиционирование.

Плохо налаженная коммуникация внутри компании

Случается так, что сам штат не осведомлен об изменениях внутри компании. Иногда сотрудники даже не в курсе, что у них проводится специальные акции, меняются кадры, появляются новые направления бизнеса. С акциями вообще смешно. Бизнес выделяет бюджеты на рекламу, заинтересованный покупатель звонит в колл-центр, а там лишь разводят руками. Никто не в курсе, о чем речь.

Чувствуете, где-то что-то сломалось? «Лекарств» от подобных фейлов куча — от специальных рассылок внутри компании до планерок с нужными людьми и департаментами. Главное — проследить, чтобы эти шаги делались вовремя. До того, как менеджеры по продажам спросили у руководства, что за странные люди звонят им по сто раз на дню с вопросами об обещанной скидке.

Пиар не по теме

Популярная ошибка среди молодых компаний или очень амбициозных топов. Когда инфоповодов еще не очень много, а вещать в массы хочется.

Типичная ситуация: бизнес начинает рассказывать о себе в блоге и соцсетях, и каждый пост набирает по десятку лайков — от мамы руководителя и верных своему делу сотрудников. Со СМИ не легче. Крупные издания получают по несколько тысяч запросов каждый день и, конечно же, выбирает либо самые неизбитые сюжеты, либо новости уже широко известных компаний.

И тогда пиарщик начинает в панике придумывать «интересный» контент на какие угодно темы. В результате такой информационной стратегии у компании формируется слабая и немного «франкенштейновская» репутация. В этой ситуации намного разумнее наметить контент-план и добавлять в него актуальные новости.

Случилось что-то по вашей теме — добавляем, а если нет, то придерживаемся плана. Не нужно ожидать мгновенного вау-эффекта от public relations. Гораздо эффективнее медленно, но верно создавать полезный контент и интересно рассказывать про себя. Со временем клиенты подтянутся, и у бренда сформируется сильная экспертная репутация. Тогда подключится еще и «сарафанное радио», и будет вам счастье.

Позиционирование тестового продукта как готового

Как еще потерять клиентов и понести репутационные издержки? Выпустить не полностью готовый продукт и никому не сказать, что это, по сути, тестовая версия. Нередко в погоне за быстрым внедрением и продвижением нового продукта бизнес пропускает несколько этапов проверки и тестирования. Зато щедро платит СМИ и блогерам за рекламу.

Естественно, такой подход приводит к куче разочарованных покупателей, многие из которых не скупятся на разгромные отзывы и обзоры. Некоторые компании пытаются припудрить негатив от сырого товара купленными отзывами, но это лишь еще один гвоздь в крышку. Анонс, подогрев интереса, ранний доступ — все это понятно и здорово, но, запуская бета-тестирование, лучше так его и называть. Это не страшно.

Безудержный хайп

Хайповать на любой теме и спамить вирусными акциями — еще одна ошибка компаний и кампаний. Если конечно это сделано криво и грубо. В таком случае, прием выстреливает один-два раза, а потом раздражает аудиторию и придает коммуникации ощущение таблоидности — вряд ли это то, что нужно успешному бизнесу.

Оголтелый ньюсджекинг выглядит нелепо: предприниматели, трейдеры, брокеры комментируют все подряд и в конечном итоге теряют доверие даже самых лояльных СМИ. Ценность информации при таком комментировании резко падает, с ней же падает и репутация «эксперта». Вместо того, чтобы прыгать с головой в комментирование всего и вся, лучше трезво оценивать каждую вирусную или скандальную PR-акцию и заранее прогнозировать десятки возможных сценариев. Все хорошо, но в меру. Окей, не все, но многое.

Противоречия в исходящей информации

Еще один серьезный промах пиарщика — не отследить ошибки и неточности в выпускаемом где бы то ни было материале и устных заявлениях спикеров компании. PR-специалист не может позволить себе потерять бдительность и пустить коммуникации на самотек. Бизнес подвергается большим репутационным рискам, если его представители дают устаревшую, неверную или противоречивую информацию.

Ведь потом эта информация циркулирует в общественном поле, вызывая кучу вопросов у инвесторов, клиентов и партнеров компании. Особенно сейчас, во времена ничего не прощающего интернета. Выяснять верную информацию всегда затратно и неприятно. У клиентов и потенциальных партнеров вряд ли будет время и желание постоянно заниматься фактчекингом — скорее всего, им будет проще заменить вашу компанию на менее рассеянного кандидата.

Выход один — пиарщик должен знать о компании абсолютно все. И иметь четкую позицию и понимание по любым вопросам продвигаемого бизнеса. А еще своевременно отслеживать все изменения в компании и иметь внятную позицию и по ним тоже. Ну и, конечно же, перед тем, как отдавать в работу любой материал, лучше взять паузу и проверить еще раз. И последний разок — на всякий случай.

Источник: delovoymir.biz

Ошибки в общении, которые почему-то до сих пор совершают в компаниях

2022 однозначно запомнится всем как год значительных перемен во всех сферах жизни. Не стала исключением и IT-отрасль, которой пришлось побыть какое-то время в нокдауне.

Общаясь по роду деятельности с инженерами, я интересовался у них, как на эти все события реагировали в разных российских IT-компаниях и то, что я услышал, побудило меня написать этот пост. Можете воспринимать его как некий крик души, но лучше как воззвание к тем, кто занимается коммуникациями. Я понимаю, что этим людям сейчас непросто, но говорить вслух о проблемах всё-таки стоит.

Чтобы материал не выглядел как плач Ярославны — попросил специалиста, пояснить на экспертно-психологическом, почему озвученные проблемы волнуют людей и что будет, если не обращать на них внимания.

Комментировать будет Мария Данина — кандидат психологических наук, ранее — старший научный сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии ПИ РАО, практикующий психолог. Основательница онлайн-школы «Психодемия».

Ошибка 1 — Отмалчиваться и игнорировать сложные вопросы

Вроде бы ошибочность этой позиции очевидна, но такое до сих пор практикуется. Гораздо проще ведь делать вид, что ничего не происходит. А даже если коммуникации и есть, то они не отличаются оперативностью. Я заметил, что в среднем, чем компания больше — тем неторопливее у неё будут коммуникации в силу количества согласований, запусков и прочего.

На какой эффект после такого рассчитывают корпоративные боссы — мне сказать трудно. На практике же люди начинают тревожиться ещё больше, срочно гуглить билеты, покупать доллары по 120 рублей и делать другие не особо обдуманные действия.

Психология объясняет это так: во-первых, не всех, но многих людей пугает неопределённость. Без доступа к информации мы не можем принять решение о том, что нам делать. Это ведёт к потенциальным рискам и небезопасности, поэтому чем больше у человека тревоги по поводу какой-то ситуации, тем более ценна для него любая информация, помогающая не ошибиться и выбрать правильные действия.

Во-вторых, мы социальные животные, а значит, очень зависим от того, как ведут себя окружающие нас люди. Быть в курсе решений и действий других людей было необходимо для нашего выживания как в первобытном племени, так и сегодня.

В-третьих, в эру быстрого доступа практически любой информации мы стали особенно нетерпеливы в вопросах, касающихся её получения. Медленный интернет способен вывести из себя практически любого человека. Мы привыкли получать информацию быстро и ожидаем, что нам её предоставят.

Тревога в условиях дефицита информации приводит к тому, что люди чаще непродуктивно думать о происходящем и не даёт возможность сосредоточиться на рабочих делах. Если руководство отмалчивается и избегает комментировать ситуацию, у сотрудников появляется пространство для фантазий и тревог, что может сделать ситуацию в коллективе неуправляемой.

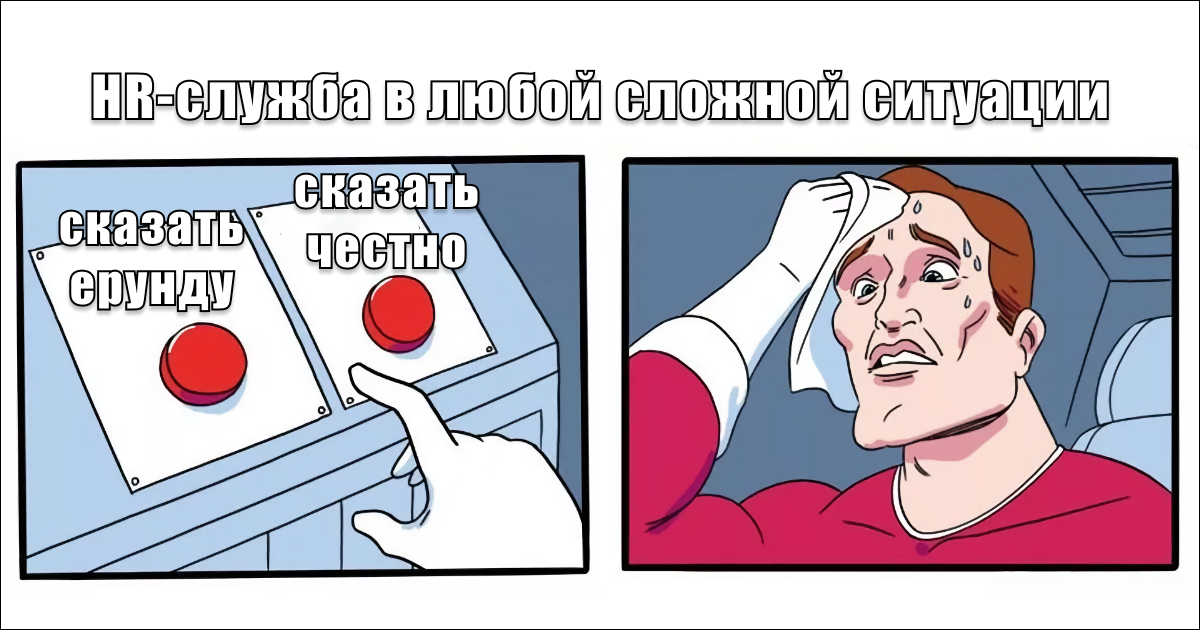

Ошибка 2 — не пытаться структурировать запросы людей

В условиях, когда ситуация меняется не то что каждую неделю, а каждый день — вопросы от сотрудников идут сплошным потоком. В попытках разгрести их, почему-то не каждой службе персонала приходит в голову объединить вопросы и ответы к ним в группы, например, вопросы по удалённой работе, отсрочкам, доступа к корпоративной сети.

Как итог такой работы — служба персонала начинает тормозить с ответами, обрабатывая однотипные запросы по два и более раза. А из-за того, что в общей массе вопросов люди не могут найти ответы на то, что интересует именно их — вопросы продолжают дублироваться.

Психология так объясняет, почему наш мозг проще воспринимает структурированную информацию. Структура, ритм, хорошая форма упрощает наше восприятие информации. Так устроен наш мозг и наша система переработки входящих сигналов. В психологии есть термин “гештальт”, который означает нашу склонность видеть разные части мира целостными объектами, связывать их и структурировать. Соответственно, если нужно донести какую-то информацию проще, понятнее и убедительнее, мы специально прилагаем усилия для того, чтобы задать ей хорошую форму, приятную нашему мозгу.

Когда мы структурируем большой объём информации для наших сотрудников, мы освобождаем их от необходимости прилагать умственные усилия для её обработки. Они лучше понимают, что и как им стоит делать, а значит, могут сосредоточиться на других задачах и испытывать меньше тревоги.

Ошибка 3 — не пояснять своих решений

Ситуация, с которой столкнулся один из моих знакомых кодеров. Ему, находящемуся с «временным визитом» в Казахстане пришло требование компании (большой финтех) либо вернуться в Россию, либо перейти с трудового договора на договор ГПХ, а третий вариант был и вовсе печальный — уволиться по собственному желанию.

Вот уж чего точно не ожидаешь от огромной компании, которая громко говорит о том, что «строит HR-бренд» и «заботится о сотрудниках», так это предложения в стиле всем известной загадки с двумя стульями. Мой знакомый выбрал рискнуть и вернуться. Никому не желаю оказаться перед таким выбором.

Что могло бы тут помочь, так это аргументация принятых решений. Например, почему компания не может оставить удалёнку и что компания сделала, чтобы попытаться её сохранить. Приходить же к человеку с требованием — худший из возможных вариантов.

А ещё в такое сложное время, людям, как никогда нужна поддержка. Даже психологически устойчивым. Я убеждён, что поддержка любых решений сотрудников — отличает хороших работодателей от плохих.

Психология объясняет, почему поддержка так важна: одна из базовых потребностей человека — связанность с другими, в том числе эмоциональная. Поддержка других людей успокаивает нас и даёт ощущение безопасности даже в условиях реальной угрозы.

Если мы знаем, что вокруг нас есть те, кому мы небезразличны, кто сможет о нас позаботиться, защитить в моменты слабости, мы воспринимаем мир, как более безопасный, легче восстанавливаемся от потрясений и можем совершать более смелые поступки. Вспомните, как чувствовал себя Гадкий утёнок Андерсена, когда не получал поддержки своих сородичей. И как он преобразился не только внешне, но и внутренне, когда нашёл свою стаю, которая приняла его.

Ошибка 4 – не учитывать человеческий фактор

Как показал этот год — иногда может случиться нечто такое, что может выбить из колеи на пару недель, а то и больше. Я лично ощутил это на себе, когда в феврале неделю просто не мог ничего делать, а тупо думскроллил ленту новостей. Если бы работодатель не отнёсся к этому с пониманием — были бы неприятные объяснения насчёт сдвига сроков по задачам. Но так везёт не всем, ведь есть и такие компании, в которых по старинке работа на первом месте и закрытые таски важнее человека, который может медленно сходить с ума.

Не могу, впрочем, не отметить положительные сдвиги в этом направлении. Следить за эмоциональным состоянием команды и каждого отдельного её члена стало вполне обычной обязанностью тимлидов. Тем более есть конкретные признаки, по которым можно определить, что человек на грани выгорания. Это истощение, эмоциональное дистанцирование и потеря интереса к тому, что ты делаешь.

Выгорание может сопутствовать или быть началом развития депрессии, но, в отличие от депрессии, ограничивается одной сферой деятельности человека — как правило, работой. Человек перестаёт справляться со своими повседневными обязанностями и ненавидит просыпаться в будние дни.

Работодатель может повлиять на вероятность выгорания сотрудника, но не может гарантировать, что этого не произойдёт — 50% успеха зависит от самого сотрудника. Если вы заподозрили у себя это состояние, можете проверить себя с помощью опросника MBI Кристин Маслач.

Вместо заключения

Выводы тут делать вам и универсального рецепта для всех тут нет. Кто-то может мириться со странным отношением к себе (заметил, что ипотека и дети очень способствуют такой терпимости), а для кого-то это может быть поводом открыть резюме и начать отвечать рекрутерам.

Надеюсь, этот пост попадётся на глаза тем, кто так любит в сети рассказывать про свой HR-бренд и будут сделаны выводы, как делать не надо.

Берегите себя!

- мозг

- управление людьми

- управление командой

- управление персоналом

- психология

- читальный зал

- Управление персоналом

- Читальный зал

- Мозг

- IT-компании

Источник: habr.com