Управление рассматривается как процесс, потому что работа по достижению целей с помощью других это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных, взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха организации. Их называют управленческими функциями.

Каждая управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления является общей суммой всех функций. Анри Файоль, (фр. HenriFayol, 29 июля 1841 — 19 ноября 1925) – французский горный инженер, теоретик и практик менеджмента, которому приписывают первоначальную разработку этой концепции.

На основе выделения основных функций в 1923 г. Файоль дал определение понятию «управление» и выделил пять исходных функций.

Управлять – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать; предвидеть – учитывать грядущее и вырабатывать программу действия; организовывать – строить двойной материальный и социальный организм предприятия; распоряжаться – заставлять персонал надлежаще работать; координировать – связывать, объединять, гармонизировать все действия и все усилия; контролировать – заботиться о том, чтобы все совершалось согласно установленным правилам и отданным распоряжениям.[3]

Бизнес-процессы. Работа с фрилансерами или подрядчиками

Подход к управлению как к процессу определяет управление как процесс, в котором деятельность, направленная на достижение целей организации, рассматривается не как единовременное действие, а как серия непрерывных взаимосвязанных действий – функций управления. Разные авторы предлагают различные перечни функций. Оптимальный набор включает следующие функции: планирование, организация, распорядительство (командование), мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров или заключение сделок.[4]

В общем, виде процесс управления можно представить состоящим из функций планирования, организации, мотивации и контроля. Эти четыре первичные функции управления объединены связующими процессами коммуникации и принятия решений. При этом руководство (лидерство) рассматривается как самостоятельная деятельность. Оно предполагает возможность влияния на работников таким образом, чтобы они работали в направлении достижения целей, что необходимо для успеха организации.

Планирование

Планирование – это один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организаций к достижению ее общих целей. С данной функции начинается процесс управления. От ее качества зависит успех организации. Посредством планирования руководство стремится установить основные направления усилий и принятия решений, которые обеспечат единство цели для всех членов организации.

Планирование в организации не представляет собой отдельного одноразового события в силу двух существенных причин. Во-первых, хотя некоторые организации прекращают существование после достижения цели, ради которой они первоначально создавались, многие стремятся продлить существование как можно дольше.

Ошибки моделирования бизнес процессов в нотации BPMN

Поэтому они заново определяют или меняют свои цели, если полное достижение первоначальных целей практически завершено. Вторая причина, по которой планирование должно осуществляться непрерывно, это постоянная неопределенность будущего. В силу изменений в окружающей среде или ошибок в суждениях, события могут разворачиваться не так, как это предвидело руководство при выработке планов. Поэтому планы необходимо пересматривать, чтобы они согласовывались с реальностью.

В зависимости от содержания целей и задач можно выделить следующие формы планирования и виды планов. Формы планирования бывают перспективными, среднесрочными, текущими (оперативные). А виды плана разделяют на два аспекта. Первый, в зависимости от содержания хозяйственной деятельности: планы производства, планы сбыта, материально-технического снабжения, финансовый план и другие. Второй, в зависимости от структуры фирмы: план работы предприятия, секции, отдела.

Планирование предполагает обоснованный выбор целей, определение политики, разработку мер и мероприятий, выбор методов достижения целей. В зависимости от направленности и характера рассматриваемых задач различают три вида планирования: стратегическое или перспективное; среднесрочное и тактическое или текущее.

По сути своей функция планирования отвечает на три следующих основных вопроса. Первый вопрос. Где мы находимся в настоящее время? Руководители должны оценивать сильные и слабые стороны организации в таких важных областях как финансы, маркетинг, производство, научные исследования и разработки, трудовые ресурсы.

Все это осуществляется с целью определить, чего может реально добиться организация. Второй вопрос. Куда мы хотим двигаться? Оценивая возможности и угрозы в окружающей организацию среде.

Такие как, конкуренция, клиенты, законы, политические факторы, экономические условия, технология, снабжение, социальные и культурные изменения, руководство определяет, каким и должны быть цели организации и что может помешать организации достичь этих целей. Третий вопрос. Как мы собираемся сделать это? Руководители должны решить, как в общих чертах, так и конкретно, что должны делать члены организации, чтобы достичь выполнения целей организации.

Организация

Организовать – значит создать некую структуру. Существует много элементов, которые необходимо структурировать, чтобы организация могла выполнять свои планы и тем самым достигать своей цели. Одним из этих элементов является работа, конкретные задания организации, такие как строительство жилых домов или сборка радио, или обеспечение страхования жизни.

Промышленная революция началась с осознания того, что организация работы определённым образом позволяет группе работников добиться гораздо большего, чем они могли бы сделать без должной организации. Организация работы была в центре внимания движения за научное управление.

Поскольку в организации работу выполняют люди, другим важным аспектом функции организации является определение, кто именно должен выполнять каждое конкретное задание из большого количества таких заданий, существующих в рамках организации, включая и работу по управлению. Руководитель подбирает людей для конкретной работы, делегируя отдельным людям задания и полномочия или права использовать ресурсы организации. Эти субъекты делегирования принимают на себя ответственность за успешное выполнение своих обязанностей. Поступая, таким образом, они соглашаются считать себя подчиненными по отношению к руководителю. Делегирование – это средство, с помощью которого руководство осуществляет выполнение работы с помощью других лиц.

Сущность функции состоит в том, чтобы обеспечить выполнение решения c организационной стороны, то есть создать такие управленческие отношения, которые бы обеспечили наиболее эффективные связи между всеми элементами управляемой системы. Организовать – значит разделить на части и делегировать выполнения общей управленческой задачи путем распределения ответственности и полномочий, а также установления взаимосвязей между различными видами работ.

Функция организации реализуется двумя путями: через административно-организационное управление и. оперативное управление Административно-организационное управление предполагает определение структуры фирмы, установление взаимосвязей и распределение функций между всеми подразделениями, предоставление прав и установление ответственности между работниками аппарата управления. Оперативное управление обеспечивает функционирование фирмы в соответствии с утвержденным планом. Оно заключается в периодическом или непрерывном сравнении фактически полученных результатов с результатами, намеченными планом и последующей их корректировке. Оперативное управление тесно связано с текущим планированием.

Существуют два основных аспекта организационного процесса: деление организации на подразделения соответственно целям и стратегиям; делегирование полномочий. Делегирование, как термин, используемый в теории управления, означает передачу задач и полномочий лицу, который принимает на себя ответственность за их выполнение.

Мотивация

Руководитель всегда должен помнить, что даже прекрасно составленные планы и самая совершенная структура организации не имеют никакого смысла, если кто-то не выполняет фактическую работу организации. И задача функции мотивации заключается в том, чтобы члены организации выполняли работу в соответствии с делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом. Руководители всегда осуществляли функцию мотивации своих работников, осознавали они это сами или нет. Раньше считалось, что мотивирование — это простой вопрос, сводящийся к предложению соответствующих денежных вознаграждений в обмен за прилагаемые усилия. На этом основывался подход к мотивации школы научного управления.

Исследования в области поведенческих наук продемонстрировали несостоятельность чисто экономического подхода. Руководители узнали, что мотивация, т.е. создание внутреннего побуждения к действиям, является результатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно меняются.

Сущность функции мотивации заключается в том, чтобы персонал организации выполнял работу в соответствии c делегированными ему правами и обязанностями и сообразуясь с принятыми управленческими решениями.

В общем смысле мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения определенных целей.

Содержательные теории основываются на определении внутренних побуждений, которые заставляют людей действовать определенным образом. Согласно теории Маслоу все потребности человека можно разделить на пять групп: физиологические потребности — необходимые для выживания; потребности в безопасности и уверенности в будущем; социальные потребности – потребности в причастности к какому – либо человеческому сообществу, группе людей; потребности в уважении, признании; потребности самовыражения. Д. Мак-Клелланд выделял три уровня потребностей: потребность власти – желание воздействовать на других людей; потребность успеха, которое удовлетворяется процессом доведения работы до успешного завершения; потребность в причастности, которое означает, что люди заинтересованы в компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим.

Контроль

Контроль – это процесс обеспечения того, что организация действительно достигает своих целей. Он представляетсобойсистемунаблюдения и проверкисоответствияпроцессафункционированияуправляемойподсистемы принятым решениям, a такжевыработкиопределённыхдействий.

Контроль очень важен для успешного функционирования организации. Без контроля начинается хаос, и объединить деятельность каких – либо групп становится не возможно. Он необходим для обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они станут слишком серьезными. Так же его используют для стимулирования успешной деятельности.

Функция контроля – это такая характеристика управления, которая позволяет выявить проблемы и скорректировать соответственно деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис. Любая организация обязана обладать способностью, вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению целей организации.

Существуют три аспекта управленческого контроля. Первый установление стандартов — это точное определение целей, которые должны быть достигнуты в обозначенный отрезок времени. Оно основывается на планах, разработанных в процессе планирования.

Второй аспект – это измерение того, что было в действительности достигнуто за определенный период, и сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами. Если обе эти фазы выполнены правильно, то руководство организации не только знает о том, что в организации существует проблема, но и знает источник этой проблемы. Это знание необходимо для успешного осуществления третьей фазы, а именно, стадии, на которой предпринимаются действия, если это необходимо, для коррекции серьезных отклонений от первоначального плана. Одно из возможных действий – пересмотр целей, для того чтобы они стали более реалистичными и соответствовали ситуации.

Выделяют следующие виды контроля: предварительный контроль, который осуществляется до фактического начала работ; текущий контроль, осуществляется в ходе проведения работ; заключительный контроль.

Источник: poisk-ru.ru

Особенности процесса управления

Процессы управления определяются управленческими ситуациями, из-за которых они организовываются и осуществляются. Однако все процессы (независимо от ситуаций их вызвавших) обладают общими особенностями. Наиболее значимыми являются такие особенности.

1. Непрерывность. Управление организацией представляет собой взаимосвязанную цепь отдельных локальных процессов. Их объединяет общая цель, достижение которой они обеспечивают. Процессы возникают и осуществляются непрерывно, обуславливая постоянство управленческой деятельности.

Эта особенность проявляется по-разному, в зависимости от уровня управления, на котором протекает данный процесс, и объекта управления, на который направлены результаты этого процесса.

2. Неравномерность. Процессы управления, как по выполняемым элементам так и по управленческим процедурам, протекают неравномерно во времени. Так, постановка целей, анализ ситуации и определение вариантов протекает медленно, переходя в стадию решения, процесс резко ускоряется, принимая активную форму организационной деятельности.

Эта особенность проявляется во всех видах процессов управления, хотя и не всегда очевидно. Особенно это характерно для периодических процессов управлениям

3. Цикличность. Все процессы управления без исключения протекают в виде выполнения взаимосвязанных элементов и управленческих процедур. Такая последовательность образует управленческий цикл. Нарушение подобной цикличности снижает эффективность результата процесса управления.

Например, часто руководители, осуществляющие процесс управления, сокращают цикл его протекания, не выполняя процедур анализа проблемы или определения нескольких вариантов действия, принимая при этом не самое правильное решение. Нарушение цикличности приводит к тому, что целый ряд задач аналитического характера руководством не решается, чем нарушается их взаимосвязанность, т. е. разрыв между контуром планирования и контуром регулирования. Процесс регулирования или воздействия на объект осуществляется не на основе анализа информации, а на интуиции или накопленном руководителем прошлом опыте.

Для повышения качества управления необходимо учитывать цикличность протекания процесса и не нарушать ее.

4. Последовательность. В процессе управления соблюдается определенная последовательность в операциях над элементами. Последовательность еще раз подчеркивает необходимость соблюдения цикличности процесса управления. Очевидно, что нельзя определить цель на этапе выбора варианта действия или организовать выполнение решения, не сформулировав цель, для достижения которой, собственно, организовывается и протекает данный процесс управления.

5. Изменчивость. Характер процесса управления постоянно меняется вследствие воздействия общего принципа управления — динамического равновесия системы.

Руководитель вынужден постоянно участвовать в осуществлении все новых и новых процессов. Это происходит потому, что постоянно возникают ситуации, связанные с нарушением ранее запланированных постоянных процессов, вызванных влиянием на этот процесс факторов внешней среды и изменением характеристик внутренних элементов организации.

Изменчивость процесса управления обуславливает наличие непрерывности процесса управления. В результате проявления этих особенностей возникает взаимообусловленность процессов управления. Другими словами, в управлении имеет место «лавинообразный эффект» появления и реализации взаимосвязанных процессов управления. Следовательно, управление предприятием можно представить как одновременное или последовательное осуществление большого количества процессов управления, реализуемых различными уровнями иерархии, подразделениями или отдельными менеджерами.

6. Устойчивость. Одновременное протекание многих процессов в рамках одной организации не имеет хаотического характера, а напротив, создает устойчивость деятельности организации. Такая устойчивость обеспечивается соответствующей управленческой технологией, определяющей форму и каналы протекания процесса, критерии, ограничения и нормы его осуществления. Следовательно, любой процесс управления реализуется в определенных условиях, задаваемых процессом коммуникации, критериями, нормами и ограничениями. Эта особенность процесса управления свойственна любым объектам, организациям, системам, независимо от уровня их нахождения и характера их деятельности.

Перечисленные особенности процесса управления, при их учете в действиях менеджеров, создают системный (синергический) эффект управления.

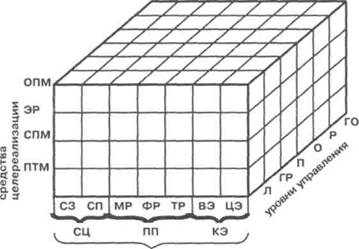

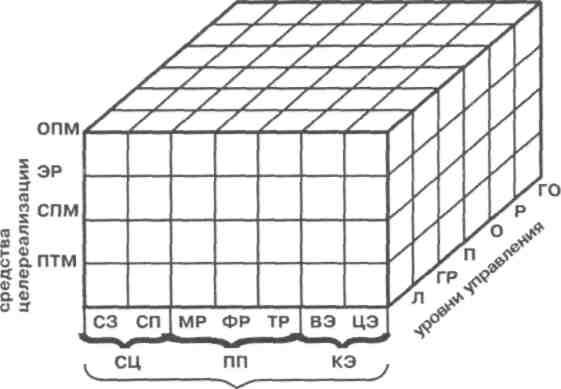

Взаимосвязь всех перечисленных особенностей, создающих системный эффект, можно представить в виде морфологической модели механизма управления (рис. 7.). Сторонами (осями) модели являются целеполагание (процедуры процесса управления), средства целереализации (управленческая технология) и уровни управления, на которых реализуются процессы управления.

Рис. 1. Морфологическая модель механизма управления

Осуществить процесс управления — означает принять взаимосвязанные директивные (т. е. обязательные для исполнения) установки и воздействия, определяющие:

· систему целей или конкретную цель (СЦ) деятельности;

· целесообразное распределение ресурсов (т. е. определение проблемы) — формирование необходимого для решения поставленных задач, производственного потенциала (ПП);

· критерии, нормы, ограничения — критерии эффективности (КЭ), в рамках которых будет протекать процесс управления.

В практике управления процесс формирования целей (СЦ) включает не только саму процедуру формулирования цели, но и определение конкретного состава задач (СЗ). Решение этих задач направлено на достижение цели и определение их системного приоритета (СП), т. е. важности их решения. Определение процедуры в процессе управления связано с установлением состава и количества ресурсов и направлений их использования при разрешении ситуации. Сформировать потенциал (ПП) — это значит определить материальные (MP), финансовые (ФР) и трудовые (ТР) ресурсы.

Критерий эффективности (КЭ) показывает результативность процесса управляв с позиций достижения локальной цели (ВЭ — внутренний эффект) и основной цели (ЦЭ) — конечная эффективность организации. Они отражают систему норм и ограничений, действующих в организации.

Средства целереализации (ось Y) представляют способы (методы) осуществления управленческой технологии — организационно-правовые методы. К ним относятся: организационные меры, состав прав и административных регламентов (ОПМИ экономические рычаги (ЭР) воздействия; социально-психологические методы воздействия на людей; профессионально-технологические меры (ПТМ) управлении отражающие умения, знания, навыки, квалификацию менеджеров.

Приведенная модель демонстрирует взаимосвязанность процессов управления, методов и уровней, вытекающих из перечисленных особенностей. Подобная взаимосвязанность позволяет выделить основные системные правила управления.

Тогда и только тогда управление может обеспечить стабильный успех в достижении конечных целей управленческой деятельности, когда оно осуществляется при взаимном соответствии обоснованного целеполагания и действенных средств целереализации.

То и только то управление может рассчитывать на стабильный успех, которое систематически принимает обоснованные и взаимно непротиворечивые установки в отношении всех без исключения элементов процесса управления.

Управление, ориентированное на стабильный успех, должно непротиворечивым образом использовать весь ассортимент организационных, экономических, социальных и технологических средств целереализации.

Функционирующее на любом уровне производства управление только тогда может рассчитывать на стабильный успех, когда оно последовательно сообразует установки целеполагания и средства целереализации с интересами и установками всех других уровней при безусловном приоритете критериев конечной эффективности.

Кроме рассмотренного выше процесса управления, в деятельности менеджера имеют место и другие процессы, являющиеся своего рода подпроцессами.

К ним относятся процесс принятия решения, определяемый как выбор альтернативы и коммуникационный процесс, представляющий собой обмен информацией между людьми, осуществляющими процесс управления. Именно такие подпроцессы обеспечивают нормальное осуществление процесса управления.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое функция управления?

2. Опишите классификацию общих функций управления.

3. Что такое задача управления?

4. Приведите примеры основополагающих терминов, связанных с процессом управления.

5. Что лежит в основе процесса управления?

6. Какова роль обратной связи в управлении?

7. Какие особенности присущи процессу управления?

8. Какая из функций наиболее важна для менеджера? Почему?

Задания для практических занятий:

1. Определите различия между общими и конкретными функциями управления.

3. Как образуются объективные функции управления?

4. Назовите и раскройте суть элементов процесса управления.

5. Определите, что, на Ваш взгляд, было бы хорошей целью для фирмы, которую Вы можете организовать?

6. Разработайте структуру базового плана для этой фирмы. Что надо сделать для достижения цели?

Тесты:

1. Функция “планирование”, ее связь с другими функциями управления, критериями управления:

а) внесение коррективов в нормативные и плановые показатели -в составляющие экономического обеспечения “фундамента” системы;

б)выявление неучтенных возможностей и резервов развития и совершенствования процессов производства;

в)организация выполнения плановых заданий;

2.Составляющие текущего управления:

а)организация выполнения плановых заданий;

б)решаемая в процессе управления задача;

в)учет поступивших заказов.

г)внесение коррективов в нормативные и плановые показатели -в составляющие экономического обеспечения “фундамента” системы.

3. Содержание какого понятия отражает следующее определение — вид управленчиской деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их приложения – это:

б)функция менеджмента;

4. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и интересах работников:

в) мотивация;

5. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить отклонения, возникающие в процессе функционирования организации:

в) контроль;

6. В каких организациях используется преимущественно метод стимулирования:

в)в коммерческих;

7. Система контроля в организации обычно состоит из:

а) предварительного, текущего и заключительного;

б) текущего и заключительного;

в) предварительного и заключительного;

г) только из текущего контроля.

8. Процесс побуждения себя и других к деятельности по достижению личных целей или целей организации это:

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Найдите 2 минуты и прочитайте про:

Порядок проведения текущей и генеральной уборки помещений УЗ Текущая уборка помещений ЛПО. К уборке медицинских учреждений разрешается привлечение работников специализированных служб (фирм).

Внутренняя политика Александра I 1. Реформы начала века. Александр I пришел к власти в результате дворцового переворота в марте 1801 г.

Актуальные задачи сохранения и развития традиций народной художественной культуры в современных условиях Когда-то академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Культура – это огромное целостное явление.

Эволюция пищеварительной системы Происхождение и функция пищеварительной системы. Развитие пищеварительной системы у многоклеточных животных осуществляется в основном.

Разрешающая способность спектральной решетки. угловая и линейная дисперсия. Дифракция света имеет существенное значение в приборах для исследования электромагнитных излучений атомов и молекул https://studopedia.ru/10_240122_osobennosti-protsessa-upravleniya.html» target=»_blank»]studopedia.ru[/mask_link]

3. Структура функций управления

Общая функция управления не может существовать сама по себе. Она разбивается на подфункции. I. Функции первого порядка. Они являются базовыми, потому, что они являются фундаментальными. Данные функции являются основополагающими для любого управления и любой деятельности.

Примером таких функций могут быть: определения штата, географическое размещение предприятия и другие. II. Функции второго порядка. Общая функция представляет как функция, состоящая их двух частей: целевой и обеспечивающей. 1. Определение цели объекта управления (с учетом внутренних (ресурсы) и внешних (рыночные условия) ограничений).

Является целевой функцией, так как для любого управления необходим объект, а не только субъект управления. 2. Обеспечение реализации поставленной цели: организация процесса управления; планирование; мотивация; контроль. Является обеспечивающей функцией из – за того, что без обеспечения должного управления не будет целесообразности любого управления. III.

Функции третьего порядка – это функции непосредственно управления объектом, его подразделениями. Это функции исполнения управления: внутренние – управление непосредственно объектом и внешние – опережающие реагирование на изменения внешней среды.

4. Особенности процесса управления

Процессы управления определяются управленческими ситуациями, из-за которых они организовываются и осуществляются. Однако все процессы (независимо от ситуаций их вызвавших) обладают общими особенностями. Наиболее значимыми являются такие особенности. 1. Непрерывность. Управление организацией представляет собой взаимосвязанную цепь отдельных локальных процессов. Их объединяет общая цель, достижение которой они обеспечивают. Процессы возникают и осуществляются непрерывно, обуславливая постоянство управленческой деятельности. Эта особенность проявляется по-разному, в зависимости от уровня управления, на котором протекает данный процесс, и объекта управления, на который направлены результаты этого процесса. 2. Неравномерность. Процессы управления, как по выполняемым элементам так и по управленческим процедурам, протекают неравномерно во времени. Так, постановка целей, анализ ситуации и определение вариантов протекает медленно, переходя в стадию решения, процесс резко ускоряется, принимая активную форму организационной деятельности. Эта особенность проявляется во всех видах процессов управления, хотя и не всегда очевидно. Особенно это характерно для периодических процессов управлениям 3. Цикличность. Все процессы управления без исключения протекают в виде выполнения взаимосвязанных элементов и управленческих процедур. Такая последовательность образует управленческий цикл. Нарушение подобной цикличности снижает эффективность результата процесса управления. Например, часто руководители, осуществляющие процесс управления, сокращают цикл его протекания, не выполняя процедур анализа проблемы или определения нескольких вариантов действия, принимая при этом не самое правильное решение. Нарушение цикличности приводит к тому, что целый ряд задач аналитического характера руководством не решается, чем нарушается их взаимосвязанность, т. е. разрыв между контуром планирования и контуром регулирования. Процесс регулирования или воздействия на объект осуществляется не на основе анализа информации, а на интуиции или накопленном руководителем прошлом опыте. Для повышения качества управления необходимо учитывать цикличность протекания процесса и не нарушать ее. 4. Последовательность. В процессе управления соблюдается определенная последовательность в операциях над элементами. Последовательность еще раз подчеркивает необходимость соблюдения цикличности процесса управления. Очевидно, что нельзя определить цель на этапе выбора варианта действия или организовать выполнение решения, не сформулировав цель, для достижения которой, собственно, организовывается и протекает данный процесс управления. 5. Изменчивость. Характер процесса управления постоянно меняется вследствие воздействия общего принципа управления — динамического равновесия системы. Руководитель вынужден постоянно участвовать в осуществлении все новых и новых процессов. Это происходит потому, что постоянно возникают ситуации, связанные с нарушением ранее запланированных постоянных процессов, вызванных влиянием на этот процесс факторов внешней среды и изменением характеристик внутренних элементов организации. Изменчивость процесса управления обуславливает наличие непрерывности процесса управления. В результате проявления этих особенностей возникает взаимообусловленность процессов управления. Другими словами, в управлении имеет место «лавинообразный эффект» появления и реализации взаимосвязанных процессов управления. Следовательно, управление предприятием можно представить как одновременное или последовательное осуществление большого количества процессов управления, реализуемых различными уровнями иерархии, подразделениями или отдельными менеджерами. 6. Устойчивость. Одновременное протекание многих процессов в рамках одной организации не имеет хаотического характера, а напротив, создает устойчивость деятельности организации. Такая устойчивость обеспечивается соответствующей управленческой технологией, определяющей форму и каналы протекания процесса, критерии, ограничения и нормы его осуществления. Следовательно, любой процесс управления реализуется в определенных условиях, задаваемых процессом коммуникации, критериями, нормами и ограничениями. Эта особенность процесса управления свойственна любым объектам, организациям, системам, независимо от уровня их нахождения и характера их деятельности. Перечисленные особенности процесса управления, при их учете в действиях менеджеров, создают системный (синергический) эффект управления. Взаимосвязь всех перечисленных особенностей, создающих системный эффект, можно представить в виде морфологической модели механизма управления (рис. 7.). Сторонами (осями) модели являются целеполагание (процедуры процесса управления), средства целереализации (управленческая технология) и уровни управления, на которых реализуются процессы управления. Рис. 1. Морфологическая модель механизма управленияОсуществить процесс управления — означает принять взаимосвязанные директивные (т. е. обязательные для исполнения) установки и воздействия, определяющие:

- систему целей или конкретную цель (СЦ) деятельности;

- целесообразное распределение ресурсов (т. е. определение проблемы) — формирование необходимого для решения поставленных задач, производственного потенциала (ПП);

- критерии, нормы, ограничения — критерии эффективности (КЭ), в рамках которых будет протекать процесс управления.

В практике управления процесс формирования целей (СЦ) включает не только саму процедуру формулирования цели, но и определение конкретного состава задач (СЗ). Решение этих задач направлено на достижение цели и определение их системного приоритета (СП), т. е. важности их решения. Определение процедуры в процессе управления связано с установлением состава и количества ресурсов и направлений их использования при разрешении ситуации. Сформировать потенциал (ПП) — это значит определить материальные (MP), финансовые (ФР) и трудовые (ТР) ресурсы. Критерий эффективности (КЭ) показывает результативность процесса управляв с позиций достижения локальной цели (ВЭ — внутренний эффект) и основной цели (ЦЭ) — конечная эффективность организации. Они отражают систему норм и ограничений, действующих в организации. Средства целереализации (ось Y) представляют способы (методы) осуществления управленческой технологии — организационно-правовые методы. К ним относятся: организационные меры, состав прав и административных регламентов (ОПМИ экономические рычаги (ЭР) воздействия; социально-психологические методы воздействия на людей; профессионально-технологические меры (ПТМ) управлении отражающие умения, знания, навыки, квалификацию менеджеров. Приведенная модель демонстрирует взаимосвязанность процессов управления, методов и уровней, вытекающих из перечисленных особенностей. Подобная взаимосвязанность позволяет выделить основные системные правила управления. Тогда и только тогда управление может обеспечить стабильный успех в достижении конечных целей управленческой деятельности, когда оно осуществляется при взаимном соответствии обоснованного целеполагания и действенных средств целереализации. То и только то управление может рассчитывать на стабильный успех, которое систематически принимает обоснованные и взаимно непротиворечивые установки в отношении всех без исключения элементов процесса управления. Управление, ориентированное на стабильный успех, должно непротиворечивым образом использовать весь ассортимент организационных, экономических, социальных и технологических средств целереализации. Функционирующее на любом уровне производства управление только тогда может рассчитывать на стабильный успех, когда оно последовательно сообразует установки целеполагания и средства целереализации с интересами и установками всех других уровней при безусловном приоритете критериев конечной эффективности. Кроме рассмотренного выше процесса управления, в деятельности менеджера имеют место и другие процессы, являющиеся своего рода подпроцессами. К ним относятся процесс принятия решения, определяемый как выбор альтернативы и коммуникационный процесс, представляющий собой обмен информацией между людьми, осуществляющими процесс управления. Именно такие подпроцессы обеспечивают нормальное осуществление процесса управления.

Источник: studfile.net