Если у человека в крови предпринимательство, то ни каленым железом, ни серьезным тюремным сроком его оттуда не вытравить, гражданин будет трудиться на себя, зарабатывая большие деньги и удовлетворяя потребности общества в той или иной продукции. Большевики же были иного мнения. Если в 20-е годы, во времена НЭПа, предприниматели еще кое-как существовали и даже порой процветали, то с 1931 г. ведение своего дела стало преступлением уголовно наказуемым, и приравнивалось оно аж к хищению социалистической собственности. Правда, наказание за это поначалу было сравнительно мягким, только к концу правления Сталина стали конкретно затягивать гайки.

Откуда в СССР предприниматели?

Ну как бы официально их там не было – под запретом ведь был бизнес в любой форме (бабки, торгующие собственноручно выращенными овощами на рынке, – не в счет, но и их иногда кошмарили) . А вот в теневом секторе экономики предприниматели процветали аж с самих 30-х годов. Причина их появления проста до безобразия. Дело в том, что плановая экономика, конечно, имеет свои преимущества, но максимально эффективна она только в трудные времена , например, во время войны и при социальных потрясениях. В спокойные же периоды она тянет на дно, лишает граждан возможности полного удовлетворения своих потребностей.

Сталин, малый бизнес и социализм

Зная это, особо смекалистые ребята наладили собственный бизнес , который и продукцию населению поставлял (дорого, конечно, но что поделать) , и позволяли хорошо зарабатывать им самим. Условно предпринимателей в СССР можно разделить на три группы:

- классические «несуны» , которые что-то тащили с предприятий, а потом продавали нуждающимся (бизнесом это, правда, назвать нельзя, скорее, воровством, но имело место собственное примитивное производство из ворованных материалов) ;

- спекулянты (фарцовщиков сюда же) ;

- цеховики (самые серьезные, занимались масштабным производством) .

Советские фарцовщики

С несунами все понятно. Со спекулянтами сложнее – они иногда открывали магазины на дому, в которых продавали где-то захапанный дефицит, зарабатывая в день столько, сколько иной рабочий год копил бы .

Особая ценность их была в том, что они поставляли народу действительно редкую и качественную продукцию, в том числе, импортные диковинки вроде джинсов, электронику и пр.

Цеховики стали такими от осознания бесполезности государственного контроля над предприятиями. Линии простаивали, рабочие получали мало, бездельничали, продукция выпускалась откровенно поганого качества.

Включив связи и смекалку, они организовывали собственное производство на государственном оборудовании при своих предприятиях, на которых трудились за зарплату. 20% выпускаемой продукции уходило на официальное распределение, а остальные 80% цеховик реализовывал сам, выплачивая зарплату работникам и получая львиную долю прибыли. Конечно, не совсем честно, но люди получали нормальную продукцию в обход государства , через тех же фарцовщиков, с которыми активно сотрудничали цеховики всех мастей.

Подпольные магазины в СССР

Зарабатывали советские нелегальные предприниматели очень хорошо, но дальше всех пошли крупные цеховики. Например, Шакерман , который сумел подмять под себя более 60 подпольных мастерских , производивших качественную швейную продукцию , смог на двоих с подельником сконцентрировать у себя 3,5 млн рублей (на конец 50-х – начало 60-х – сумма просто колоссальная) . Ну и поплатился он за это сполна – советское государство породило теневой бизнес, будучи неспособным удовлетворить потребности граждан, оно же в итоге и карало предприимчивых людей.

Возмездие

Наказание за подпольный бизнес в СССР во многом зависело от:

- характера деятельности;

- объема заработков;

- количества похищенного у государства (без этого в Союзе предпринимательство было едва ли возможным, как минимум, из-за невозможности купить средства производства законным путем) ;

- личности обвиняемого.

Причем, приговоры становились со временем только строже. Если в 20-е годы за хищение соцсобственности давали от года, то уже к началу 50-х для цеховиков ввели смертную казнь . Так, в 1964 году к стенке отправилось около 3 тысяч цеховиков и крупных спекулянтов. Дела полегче обходились сроком – 8-10 лет в среднем, при смягчающих обстоятельствах предприниматели получали лет 5-6 , меньше редко.

Тем не менее, до самого распада СССР теневой сектор не сбрасывал обороты. В разные периоды общие объемы производства и торговли нелегалов доходили до 25% от всей советской экономики!

Источник: dzen.ru

Почему в СССР нельзя было перепродавать вещи и другие странные законы советских времён

Добропорядочные граждане обязаны соблюдать закон, даже если отдельные моменты кажутся странными и противоречащими логике. Во времена СССР существовали некоторые законы, которые сегодня могут показаться просто выдумкой. Тем не менее, советские граждане воспринимали их как данность. Читайте в материале об абсурдных законах времен Советского союза, с которыми людям порой приходилось сталкиваться.

Гонения на самогонщиков и запрет продавать семечки

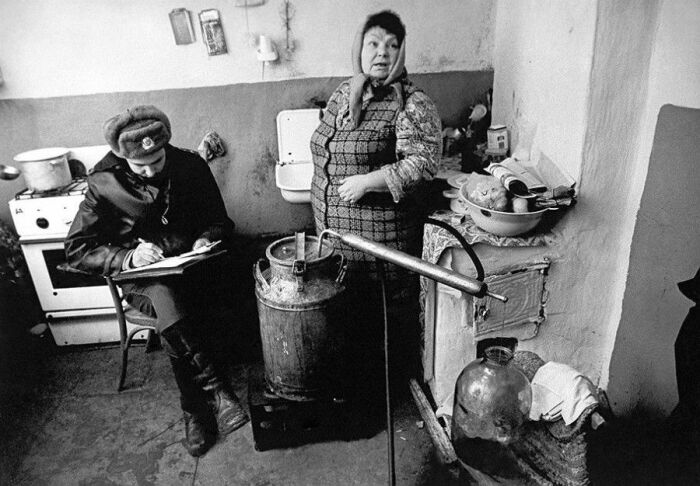

С самогонщиками в СССР активно боролись. /Фото: i.pinimg.com

Государство вовсю боролось с такими явлениями, как незаконная торговля и пьянство. Согласно статье 158 Уголовного Кодекса СССР, наказанию могли подвергнуть самогонщиков. Когда началась антиалкогольная компания 1985-1987 годов, этот нормативный акт приобрел особое значение.

Неаккуратных любителей самогона вычисляли и привлекали к ответственности, выписывали штрафы. Заниматься такой деятельностью многие просто не рисковали, а те, кто все же хотел сделать алкогольный напиток, старались надежно прятаться от посторонних глаз. За то, что человек гнал самогон для собственного потребления, он получал штраф. А вот если такой умелец был пойман во время попытки продать эту жидкость, то можно было «схлопотать» тюремный срок.

Чтобы советские люди были защищены от обмана и спекуляции, существовала статья 154 статья Уголовного Кодекса СССР. Но к сожалению, применяли ее часто совсем не к тем гражданам, которых следовало наказать. К примеру, многие помнят, как у метро стояли бабушки, продающие самодельные вязаные салфетки или носки, а также предлагающие жареные семечки.

Нередко их обвиняли в нарушении закона. Частенько ленивые участковые делали план по выявлению преступников именно за счет пожилых бабулек. Это же просто — пойти к метро, и вот они, пенсионерки, которые нарушают закон.

Штрафы за нищенствование, наказание за перепродажу импортных вещей и даже расстрел за валютные операции

За нищенствование и за обмен валюты в СССР можно было угодить в тюрьму.

В СССР запрещалось… быть нищим. Странный закон, но он реально существовал. В нем было прописано, что просить милостыню и заниматься нищенством запрещено. За нарушение предусматривалась не только административная, но и уголовная ответственность.

Почему же так происходило? Все дело в идеологии. Так как СССР называли страной «процветающего социализма», о каких попрошайках и нищих могла идти речь. Представители старшего поколения помнят, что во время Олимпиады-80 в Москве всех подозрительных и ненадежных граждан просто выслали из столицы.

Такой закон особенно жестоким выглядел в послевоенные годы, когда в стране была разруха, а люди, вернувшиеся домой инвалидами и не получившие официальный статус, не нашедшие работу, могли быть наказаны за свое плохое финансовое положение.

Сегодня люди активно занимаются спекуляцией. Принцип «купить дешево, продать дорого» стал основой биржевой торговли, а в сети существует огромное количество сервисов для реализации личных вещей. В СССР же о таком и речи не шло. Продажа модной вещи иностранного производства, даже привезенной самостоятельно из-за границы, приравнивалась к спекуляции.

Человек мог попасть под уголовное преследование. В семидесятые-восьмидесятые годы в стране господствовал дефицит, и товары высокого качества чаще всего приобретали у спекулянтов. Что касается иностранной валюты, то в этом случае незадачливый торговец мог получить и высшую меру наказания.

В социалистическом государстве декларировался принцип равенства. Буржуазное мышление критиковалось, как и попытки создать собственное дело. Нельзя было, к примеру, изготавливать какие-то вещи или продукты питания и торговать ими на рынке, не посещая при этом основную работу.

Даже если разведение животных или садово-огородные работы занимали все время и требовали огромного труда. В любом случае такой человек назывался тунеядцем и его наказывали. То есть, сидеть в кабинете какого-нибудь НИИ и ничего не делать (а такие случаи встречались часто) — это было нормальным. А вырастить и продать кроликов — тут грозил срок до четырех лет лишения свободы.

Потому некоторым трудолюбивым людям пришлось ждать до самого конца, то есть до момента, когда СССР распался и появилось право на свободный выбор собственной деятельности. Стали в большом количестве открываться частные предприятия.

Закон о мужеложстве

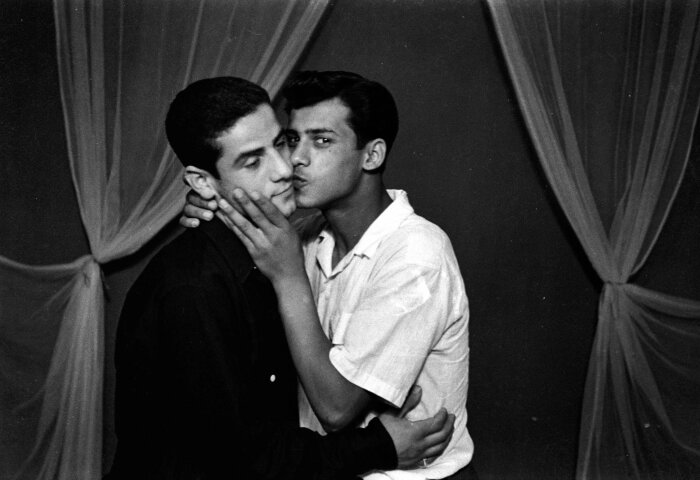

Гомосексуалисты в СССР подвергались гонениям. /Фото: static01.nyt.com

В тридцатых годах (17 декабря 1933 года) был принят Закон о мужеложстве и введена уголовная ответственность. По этой статье обвинялись многие дипломаты, а также сторонники внутрипартийных оппозиционеров Зиновьева и Троцкого.

Удивительно, но очень часто в гомосексуализме обвиняли тех, кого причисляли к разряду контрреволюционеров. Для того чтобы сместить с должности чиновника, достаточно было найти свидетеля, который якобы встречал подозреваемого в обществе мужчин определенной сексуальной ориентации. И человек садился в тюрьму, срок мог достигать пяти лет.

То есть лицо с нетрадиционной половой ориентацией, неважно, соответствовало это действительности или нет, ставили в ряд с той категорией, которую правящая верхушка относила к врагам советской власти (троцкисты, белогвардейцы, английские и японские шпионы, кулаки). Немалое количество гомосексуалов было взято «на карандаш», а некоторых завербовали «в интересах государства». Статья Уголовного кодекса 121 о мужеложстве работала до 1993 года, претерпевая различные поправки.

К сожалению, существовали законы, которые вместо наказания преступника били по невиновным людям. Например, знаменитые «вредители советского хозяйства». В тридцатые годы это были не саранча и не муравьи, а обычные советские граждане. Просто они рискнули раскритиковать порядок в стране или же им не повезло испортить какой-то ценный предмет на работе. Независимо от умысла, можно было получить наказание: до пятнадцати лет тюремного заключения.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Почему в ссср нельзя было заниматься бизнесом

Mirivic media

maxim_nm August 18th, 2019

Что запрещали делать людям в СССР.

Так, друзья — сегодня будет пост на тему того, что запрезалось людям в СССР. На всяких там «Мой мир Мейл.ру» и в «Одноклассниках» развелась целая плеяда групп и сообществ, которые постят друг другу картинки с подписями вроде «ставь лайк, если помнишь какое в СССР было вкусное мороженое и хочешь назад в СССР». О том, что единственным конкурентом «вкусному советскому мороженому» были сосульки, авторы подобных картинок почему-то умалчивают, как не говорят и правды о том, какой на самом деле была жизнь в СССР.

Я, кстати, могу легко предположить, что многим советским гражданам жизнь в Союзе действительно казалась легкой и привольной — особенно тем, кто никогда не выезжал за границу (таковых было 98%), не читал книг и не слушал зарубежное радио. Не имея никакой точки отсчета и точки для сравнения, можно было действительно решить, что живёшь в самой свободной и счастливой стране. На самом же деле жизнь в СССР была полна запретов и слов «НЕЛЬЗЯ», запрещались даже те вещи, которые составляют нормальное природное право человека.

Итак, в сегодняшнем посте мы поговорим о тех вещах, которые были запрещены в СССР, и вы увидите, какой тюрьмой народов на самом деле была эта страна. В общем, заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте)

1. Нельзя было критиковать власть.

Это звучит странно, но некоторые фанаты СССР всерьез утверждают, что после октябрьского переворота 1917 года в стране стало якобы больше свободы. На самом деле это неправда — я далеко не идеализирую царскую Россию, но после 1905 года там в большом количестве издавались оппозиционные издания, существовало множество партий, власть критиковали и высмеивали в карикатурах, и никого за это не сажали.

После того, как к власти пришли большевики — любая критика власти стала под запретом, то если был сделан существенный шаг назад в плане гражданских свобод. Существовала даже настоящая уголовная статья за «антисоветскую агитацию» — к которой могли подшить, например, донос на соседа по коммунальной кухне — «сказал, что у нас в стране перебои с маслом, видимо скрытый антисоветчик!». В общем, никакая легальная критика властей в СССР была невозможна — критиков попросту сажали.

2. Нельзя было выезжать за границу.

Многие этого не знают, но без разрешения властей и «наличия основания» никто из страны всеобщего счастья вас бы не выпустил. Просто так по собственному желанию выехать и посмотреть мир советский человек права не имел — обязательно нужно было «основание» в виде какой-нибудь поездки на симпозиум, научную конференцию или, на худой конец, турпоездки по комсомольской линии.

За заграничные поездки на симпозиумы дрались сотрудники во всяких там НИИ, а турпоездки тоже были дефицитной и редкой вещью, достававшейся далеко не всем. Ещё перед поездкой нужно было пройти крайне унизительную процедуру «проверок» по многочисленным линиям — государство решало, может ли оно наконец выпустить своего крепостного за рубеж.

Нетрудно догадаться, что за границу из СССР выезжало ничтожно малое количество людей — главным образом, из среды городской интеллигенции. Остальные 98% населения довольствовались сказками про «загнивающий Запад», который вот-вот вступит на путь революционного коммунизма. Ну а бежать из СССР можно было только нелегально.

3. Нельзя было свободно перемещаться внутри СССР.

Да, не знали? Никакого «свободного перемещения» внутри СССР не существовало. То есть, конечно, в поход по горам с рюкзаком вы могли пойти, а вот переехать по собственному желанию в Москву, Минск или Киев — не могли. Для этого был придуман институт «прописки» — которая, фактически, запрещала свободное разрешение без всяких там открепительных бумаг от помещика с работы, направлений и прочего.

Ещё раз — в СССР вы не могли просто так переехать туда, куда пожелаете. А советские крестьяне вообще не имели паспортов с 1935 по 1974 годы — 50 миллионам человек не разрешалось покидать своё село более, чем на 30 дней, и для такого выезда нужно было брать разрешение в сельсовете. Что это, если не рабство и не крепостничество?

4. Нельзя было заниматься бизнесом.

Никакой частной занятости в СССР не существовало — предприниматели были объявлены «нахлебниками и спекулянтами» и поставлены вне закона. Фактически, в СССР человек не мог реализовать своё неотъемлемое право на самозанятость — в лучших традициях крепостничества, государство само решало, кто и на кого будет работать и сколько денег получать.

Отдельная борьба велась со «спекулянтами» — теми, кто знал, где купить дешевле и продать дороже. При этом само государство занималось тем же самым — покупало за границей товары и перепродавало их на внутреннем рынке с прибылью, но «простым советским крепостным» заниматься тем же самым было запрещено. Ну как, уже хотите вернуться назад в СССР?

5. Нельзя было хранить валюту.

Разумеется, у самого государства СССР были валютные запасы — за валюту в страны Запада продавались различные советские товары (главным образом, сырьё), после чего за эту же валюту у Запада закупались всякие полезные ништяки, но вот простым советским гражданам хранить валюту было нельзя — за это была уголовная статья.

Гражданин, имеющий валютные запасы, может чувствовать себя свободным человеком, который в любой момент может уехать за границу — но СССР не были нужны свободные граждане, поэтому свободное хождение валюты было полностью под запретом. В позднем СССР «самой крепкой валютой» называли алкоголь, бутылками с которым рассчитывались за работу с врачами, сантехниками и т.д.

6. Нельзя было купить недвижимость.

Советские граждане были лишены неотъемлемого права на частную собственность — в том случае, когда речь шла о чем-то посерьезнее ржавого дуршлага, драных носков и подшивки журналов «Наука и жизнь» за 1983-86 годы — например, о квартире. Свободного рынка недвижимости в СССР не существовало — то есть нельзя было просто придти и купить понравившуюся вам квартиру или продать свою собственную, нажитую непосильным трудом.

Правда, тут были некоторые варианты — скажем, в позднем СССР можно было продавать кооперативные квартиры, но только членам кооператива, плюс осуществлялись также «непрямые продажи» — скажем, когда люди договаривались о каком-нибудь хитром обмене, разъезде/переезде, в результате чего одна из сторон получала негласную денежную компенсацию. Но всё это было, говоря по-белорусски, «па-за межамi закону», такие сделки не были массовыми, никак не защищались и ничего не гарантировали.

7. Нельзя было читать, что хочешь.

Один из главных советских мифов — это то, что СССР был якобы «самой читающей страной». Этот миф родился из-за подсчета общего количества проданной населению макулатуры — оно было действительно немалым, потому что на печатание книг была государственная монополия, и государство впаривало населению тонны всякого мусора в красивых обложках. Большинство покупало эти книги просто для интерьера — чтобы было что поставить на полки.

Что издавалось в СССР? Я подробно разбирал это вот в этом посте, здесь лишь повторюсь вкратце — всякая скучная «классика» XIX века (главным образом, с «критикой царизма»), советские писатели вроде Гайдара или Льва Кассиля, книги-мемуары вроде «Малой земли» Брежнева, немного сказок народов мира и научная литература, вроде «Справочника шофёра газогенераторных автомобилей». Вот, собственно, и всё.

От мировой классики XX века, от мыслителей вроде Кафки, Оруэлла и Бертрана Рассела советские читатели были полностью отрезаны. Были под запретом и хорошие русские писатели — до конца пятидесятых годов был полностью запрещён Булгаков, до восьмидесятых годов запрещали Солженицына и Пастернака. Всё это оставило громадную интеллектуальную брешь в жизни целых поколений — что ощущается ещё и сегодня.

8. Нельзя было получить бесплатное образование.

Думаю, это будет одним из самых неожиданных пунктов для фанатов СССР — они ведь часто рассказывают сказки о «бесплатных квартирах» и «бесплатном образовании» в Союзе. На самом деле никакого бесплатного образования (как, в общем-то, и бесплатных квартир) в СССР не существовало — с 1940 года платным было образование в старших классах школы и в ВУЗах — обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год, в провинциальных — 150, за обучение в ВУЗе платили в 2 раза дороже.

Эту прямую оплату за обучение в ВУЗах отменили только при Хрущёве, но и тут был подвох — после окончания ВУЗа студент в обязательном порядке должен было отработать 2 года по распределению — фактически, с лихвой отрабатывая стоимость обучения, отказаться от этого было нельзя. Так какое же это «бесплатное образование»? Это как если я скажу вам — «давайте я вас бесплатно научу пользоваться компьютером, а вы мне за это будете год убирать квартиру».

Вот такой список советских запретов мне удалось составить. Можете его чем-то дополнить? Что вообще об этом всём думаете?

Обязательно напишите в комментариях, интересно.

Понравился пост? Обязательно расскажите друзьям о том, что было запрещено в СССР, нажав на кнопочку ниже:

Источник: maxim-nm.livejournal.com