Кожухова, В. Н. Математическое моделирование динамики показателей деятельности малых предприятий Российской Федерации / В. Н. Кожухова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 11 (70). — С. 210-213. — URL: https://moluch.ru/archive/70/11983/ (дата обращения: 06.06.2023).

В статье предложен подход к оценке деятельности малых предприятий РФ на основе параметрического моделирования и прогнозирования. Показана тенденция роста с ускорением для основных показателей деятельности малых предприятий, получены прогнозные значения на 2014–2015 годы.

Ключевые слова: малое предпринимательство, моделирование, прогнозирование, модели нелинейного роста, идентификация моделей

Современный этап социально-экономического развития России демонстрирует поиск новых путей и инструментов, позволяющих осуществить качественные преобразования экономики на всех ее уровнях. Одним из таких направлений является развитие и укрепление сектора малого бизнеса на региональном и национальном уровнях [1].

Этапы развития бизнеса и личности. Спиральная динамика.

Динамика показателей малого бизнеса недостаточно изучена по сравнению с другими макроэкономическими показателями. Государство поддерживает развитие малого предпринимательства путем налоговых льгот целевой финансовой помощи на федеральном и региональном уровнях [2] и др. Для того, чтобы оценить эффективность такой политики и исследовать состояние малого предпринимательства в России и перспективы его развития необходимо осуществлять моделирование и прогнозирование основных показателей экономической деятельности малых предприятий.

В качестве основных показателей, характеризующих деятельность малых предприятий РФ[1], будем рассматривать:

— число малых предприятий (на конец года);

— среднесписочная численность работников, (без внешних совместителей);

— инвестиции в основной капитал малых предприятий;

— оборот (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) малых предприятий (без микропредприятий);

— инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий).

В качестве метода было выбрано параметрическое моделирование динамики каждого показателя [3]. Наблюдения временного ряда обозначим

— номера наблюдений,

— номера наблюдений,  — объем выборки.

— объем выборки.

Реальная экономическая динамика всегда подвергается воздействию множества факторов, часть из которых оказывает на нее наибольшее влияние, и может быть учтена в модели в виде детерминированной части, которая может включать тренд, циклическую, сезонную составляющие и т. д. Прочие факторы, влияние которых невелико или кратковременно, формируют стохастическую компоненту .

Для оценки точности модели используем безразмерный коэффициент детерминации R 2 , для оценки точности прогноза — MAPE-оценку и второй коэффициент Тейла , который наиболее распространен на практике.

Комфорт как показатель динамики развития бизнеса!

Видно, что MAPE-оценка или второй коэффициент Тейла могут быть вычислены только тогда, когда станут известны реальные будущие значения динамики показателя. Поэтому для оценки ожидаемой точности прогноза по модели применяют следующую процедуру. Исходный ряд показателя разбивается на две части: рабочую и контрольную.

Для построения модели используются только данные рабочей части выборки, а по контрольной рассчитывается значение показателя точности прогноза. Число наблюдений, выносящихся в контрольную часть выборки, устанавливается равным горизонту прогноза (в нашем случае — три наблюдения для годовых данных, и четыре — для квартальных). Таким образом, проверяются прогнозные возможности модели на имеющихся данных и предполагается, что в будущем будет получена точность прогноза того же порядка. Для формирования окончательной модели и прогнозов используется полный объем исходных данных, т. е. контрольная выборка вновь объединяется с рабочей.

Динамика социально-экономических показателей носит, как правило, нелинейный характер, поэтому для моделирования показателей малого предпринимательства РФ были предложены следующие модели.

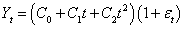

1. Параболический тренд с мультипликативной структурой стохастической компоненты:

. (1)

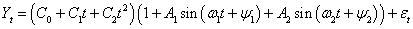

При моделировании поквартальной динамики использовалась модель с сезонными колебаниями в виде суммы двух гармоник.

2. Модель с параболическим трендом, мультипликативной структурой сезонных колебаний и аддитивной стохастической компонентой:

. (2)

Помимо перечисленных, рассматривались гипотезы о других видах моделей и структурах временных рядов:

— экспоненциальный тренд с аддитивной или мультипликативной структурой стохастической компоненты;

— обобщенный экспоненциальный тренд с аддитивной или мультипликативной структурой стохастической компоненты;

— параболический тренд с аддитивной структурой стохастической компоненты;

— модели, включающие все выше перечисленные виды трендов, а также сезонную компоненту в виде одной или двух гармоник, входящих в модель аддитивно или мультипликативно.

Однако данные модели оказались неадекватными рассматриваемой динамике. В общей сложности было рассмотрено 12 моделей.

Для идентификации параметров перечисленных моделей использовались методы взвешенных наименьших квадратов и метод конструирования обобщенных параметрических моделей авторегрессии — скользящего среднего [4]. Сезонная составляющая выделялась с помощью метода итерационной параметрической декомпозиции [5]. В таблице 1 представлены результаты моделирования и прогнозирования исследуемых показателей.

Источник: moluch.ru

Важные бизнес-метрики, которые способствуют развитию компании и росту продаж

Бизнес-метрики позволяют владельцу фирмы получить четкое представление о том, на каком уровне находится его бизнес. Аналитика выводит организацию на новый виток развития, указывая на существующие пробелы и предлагая пути их решения. С ее помощью можно найти менее затратные и более результативные методы ведения бизнеса. Всем этим занимается бизнес-аналитик, в задачи которого входит:

- изучить причины снижения и увеличения уровня продаж;

- найти возможность для снижения трат;

- проследить пути продвижения товаров;

- определить степень влияния количества складских запасов на уровень продаж;

- проследить результативность работы кадров и применения иных ресурсов.

Все эти задачи можно привести к одной формуле — поиску универсальных схем и методов для решения различных задач для того, чтобы в будущем организация могла работать по новому плану и избегать лишних трат.

Развитие, активность, монетизация — основные бизнес-характеристики

Метрики помогают измерять степень роста бизнеса на всех этапах, рассчитывать издержки и чистую прибыль. Для получения правильного результата вся информация делится на периоды для обеспечения возможности проследить динамику. Развитие, активность и монетизация – это 3 типа метрик, которые являются критически важными в бизнесе. Рассмотрим их подробнее.

Показатели роста

Дают возможность понять, какое количество людей в курсе существования вашего бренда и как быстро увеличивается их число. Измеряется количеством новых пользователей товара.

Для игр и приложений – это число установок в месяц, для сайта или информационного портала – новые пользователи, для аккаунта в социальной сети – количество подписчиков. Это и есть показатели динамики развития бизнеса.

При реализации собственного продукта через сайт, метрики роста позволяют понять причины увеличения прибыли. С их помощью можно проследить, увеличивается ли количество покупателей каждый месяц или выручка растет из-за дополнительных покупок и среднего чека, а количество клиентов не меняется.

Количество пользователей сайта указывается в Яндекс Метрике и Google Analytics, количество пользователей брендовых площадок в соцсетях — в сервисах для отслеживания отзывов и упоминаний бренда (YouScan, Brand24 и прочих). В сервисах Sensor Tower и AppMetrica можно посмотреть число установок игры или приложения.

Показатели активности

Это все, что демонстрирует контакт клиента с товаром: клики по карточкам товаров, посещения аккаунтов в соцсетях, посещение и время пребывания на сайте.

При наличии в группе 10 000 подписчиков, а просмотров контента 2 000 — уровень активности равняется 20%.

Комментарии и лайки, упоминания и шеры в социальных сетях — все это показатели уровня активности. Их статистика отображается в сервисах по планированию публикаций, в настройках аккаунта соцсети или в админке сайта.

Показатели роста и активности тесно связаны между собой. В том случае, когда компанию практически никто не знает, то и активных пользователей у нее будет немного.

Показатели монетизации

Это число покупок товара и динамика увеличения его продаж за конкретное время. Эти показатели могут быть разными исходя из особенностей бизнеса и канала.

CPO

Показатель СРО («cost per order», цена за привлечение одной продажи) демонстрирует, какое среднее количество денег было потрачено фирмой для того, чтобы привлечь одного покупателя. Расчет CPO по всем каналам, связанным с рекламой, или объявлениям способствует более точному планированию трат на рекламу в дальнейшем.

CPO = потраченное количество денег на рекламу/ число продаж.

CAC

CAC («customer acquisition cost», цена за одного клиента) — вложенные компанией деньги, которые направлены на привлечение нового клиента за конкретное время.

CAC = общее количество трат на каналы трафика и продажи за определенный период времени/общее число привлеченных клиентов.

Трудность при расчете показателя заключается в отсутствии возможности с точностью рассчитать все траты, понесенные компанией для привлечения новых клиентов.

ROI, ROMI, ROAS

Показатель ROI («return on investment», насколько окупаются инвестиции), ROMI («return on marketing investment», рентабельность маркетинговых инвестиций) и ROAS («return on advertising spend», насколько окупаются траты на рекламу) демонстрируют насколько окупаются инвестиции фирмы.

Чем они отличаются?

ROI дает возможность определить рентабельность проекта в общем, учитывая все траты.

ROI = (доход, который был получен с проекта — траты на данный проект)/ траты на данный проект * 100%.

В том случае, когда критерий ROI находится выше нуля, это говорит про то, что проект компании является прибыльным. Если показатель находится ниже нуля — бизнес является убыточным. А когда ROI = 0, это говорит про то, что компания оказалась на точке отсутствия убытков.

Как правило, расчет возврата инвестиций делают проще и считают исключительно траты на маркетинг, без учета трат на аренду офисного помещения или курьерскую работу.

ROMI берет во внимание исключительно инвестиции, вложенные фирмой в маркетинг. Кроме трат на оплату рекламных площадок, здесь учитываются также и траты на зарплату маркетолога.

ROMI = (заработок с рекламы — общие траты на маркетинг)/общие траты на маркетинг * 100%.

В процессе расчета ROAS берутся во внимание исключительно траты на рекламу. При расчете показателя не берется во внимание, к примеру, заработная плата маркетолога, настраивающего рекламу.

ROAS = заработок с рекламы/ траты на рекламу.

Критерий ROAS не берет во внимание маржинальность. По этой причине показывает не совсем объективную картину результативности рекламы.

ARPU

Показатель ARPU («average revenue per user», средний уровень заработка с одного привлеченного клиента) демонстрирует объем выручки, получаемой фирмой в среднем с одного человека за определенное время. Показатель ARPU дает возможность провести сравнение среднего дохода с одного человека за разные временные промежутки и оценить реакцию клиентов на перемены стоимости товара.

ARPU (за конкретный период времени) = общий объем выручки с продаж за данный период времени/ количество людей, которые пользовались продуктом в данный период.

Стоит брать во внимание выручку за различные периоды времени со всех каналов трафика и всех объявлений. Это даст возможность для фирмы найти недостатки в своей работе и определить то, какая реклама без толку тратит бюджет, а также почему продажи каждый год «проседают».

AOV

Показатель AOV («average order value») — средняя цена за заказ. Это средний чек — средняя сумма, заработанная фирмой с одной покупки за определенное время. Будучи в курсе среднего чека, фирма имеет возможность делать прогнозы выручки.

AOV можно повысить путем продажи дополнительных товаров.

AOV = общий заработок с продаж/ число продаж.

Стимулировать увеличение среднего чека гораздо выгоднее, чем привлекать дополнительных клиентов. Клиенту, который готов к тому, чтобы сделать покупку, не нужно повторно знакомиться с компанией, с самого начала читать отзывы иных покупателей или изучать основные плюсы товара данного бренда.

LTV

LTV («lifetime value») — цена клиента на протяжении всей его жизни. Показывает заработок с одного пользователя за время, пока он является клиентом фирмы. LTV является важным критерием по той причине, что имеет непосредственное влияние на выручку.

Доход (revenue) = LTV * число активных пользователей.

Отслеживание LTV дает возможность:

- контролировать траты на привлечение клиентов;

- выявлять каналы трафика, приводящие аудиторию, которая долго пользуется продуктом;

- как можно лучше сегментировать пользователей исходя из принципа финансовой выгоды от взаимодействия с ними;

- прогнозировать объем выручки на долгую перспективу.

LTV = средний чек * число покупок продукта.

LTV должен быть выше CAC (цены за привлечение клиента). Доходы с клиента должны превышать затраты на его поиск, иначе компания будет работать в убыток.

Повысить метрику LTV можно при помощи увеличения уровня удовлетворенности клиентов. Если клиент получает удовольствие от использования сервиса, то он будет повторно платить за него.

На что обращать внимание при измерении метрик бизнеса

- Не выйдет увеличивать все показатели в одно и то же время: на это не хватит ни времени, ни денег. По этой причине стоит сосредоточить свое внимание на коротком промежутке времени, определить период и создать перечень гипотез: какие действия положительно повлияют на определенный показатель. И уже учитывая эти цели и гипотезы, выбирают дальнейшую тактику и инструменты.

- Нужно соотносить разные показатели и проводить комплексный анализ. Не стоит принимать решения с учетом исключительно цифровых данных.

Уровень продаж может повыситься из-за внедрения бонусной программы, сезонности или расширения ассортимента. Для выяснения причин следует сравнивать данные из различных источников.

Полезно взаимодействовать с иными отделами и совместно обсуждать результаты анализа. Может быть такое, что источник проблемы понятен только сотрудникам одного отдела, но остальные про него не знают.

3. Создайте группу реагирования. В случае каких-то экстренных изменений на рынке или в законодательстве, ключевые сотрудники быстро отреагируют на происходящее и создадут план действий в соответствии с изменившимися условиями.

Вывод

Расчет бизнес-метрик следует начинать с основного показателя, затем – те метрики, от которых он зависит (второй уровень), далее – метрики, оказывающие влияние на показатели второго уровня и так далее. Получается что-то наподобие пирамиды.

Детальный расчет всех метрик обеспечивает полное понимание состояния бизнеса в конкретный период времени. Низкая конверсия может не равняться плохому результату. Как и высокие показатели порой могут не означать хорошую динамику. С целью определения причин того, почему спрос падает или уменьшается прибыль, стоит провести оценку взаимосвязи различных показателей друг с другом.

Источник: dzen.ru

Прогнозирование динамики развития предприятия

Прогнозирование динамики развития предприятия с учетом оценки внутренних и внешних факторов развития рекомендуется проводить, используя метод стратегического управления — «сценариев будущего ».

Сценарий – это описание картины будущего, состоящей из согласованных, логически взаимоувязанных событий и последовательности шагов, с определенной вероятностью ведущих к прогнозируемому конечному состоянию (образу организации в будущем). Как правило, сценарии представляют собой качественное описание, хотя и детализированное, содержащее отдельные количественные оценки. Этим они отличаются от обычных прогнозов, в большинстве которых упор делается на количественные показатели.

Сценарии развития разрабатываются для отраслей, организации в целом и их стратегических хозяйственных подразделений, функциональных зон деятельности, важнейших факторов окружающей среды, рынков. Этот метод весьма полезен при выборе миссии и целей организации, определении стратегии развития, при прогнозировании на 10-20 лет, когда теряют свое значение сегодняшние достижения и возрастает спектр новых возможностей.

Сценарии должны из настоящей ситуации развить картины будущего организации. Работа эта ведется систематически и с учетом основополагающего принципа стратегического управления – альтернативности выбора. Поэтому разрабатывается не один сценарий, а несколько вариантов, что позволяет руководителям организации видеть возможные последствия выбора того или иного направления развития. В демонстрации множества картин будущего и вариантов развития и состоит цель метода сценариев.

Возможна разработка двух типов сценариев.

Первый тип сценариев содержит описание последовательности шагов, ведущих к прогнозируемому состоянию (образу) организации, а также факторов и событий, оказывающих решающее влияние на этот процесс.

Второй тип сценариев содержит описание возможных последствий для организации, если она достигнет прогнозируемого желаемого образа. Существует несколько подходов к разработке сценариев, но все они предполагают три общих положения.

1. Исходным пунктом разработки «сценариев будущего » всегда должна быть точная оценка настоящей стратегической ситуации организации. Такая оценка ведет к пониманию динамики воздействующих факторов: значение каких факторов падает и каких возрастает по всему временному горизонту.

2. Для воздействующих факторов с неопределенными тенденциями развития должны быть выполнены специальные прогнозы и сделаны рациональные предложения экспертов.

3. Должно быть разработано множество альтернативных «сценариев будущего», представляющих собой определенную логическую картину. При этом должно соблюдаться обязательное условие – альтернативные сценарии не должны содержать противоречий, т. е. взаимоисключающих шагов и событий.

Известно, что до последнего времени методологию » сценариев будущего » использовали исключительно крупные организации, в том числе в различных областях науки, техники и экономики России. В настоящее время сценариям уделяется все большее внимание, их начинают использовать в планировании деятельности средние организации.

В таблице представлен алгоритм формирования сценариев, обобщающий опыт в этой области.

Таблица – Алгоритм разработки «сценариев будущего»

| Этапы | Содержание |

| 1. Установление предмета исследования и его структурирование | Установление предмета исследования. Определение показателей (индикаторов), посредством которых можно охарактеризовать предмет исследования. Какая дополнительная информация необходима. Анализ фактического состояния предмета исследования. |

| 2. Определение существенных факторов, влияющих на предмет исследования, их структурирование | Отбор факторов и альтернатив (методами экспертизы, «мозговая атака» и т.д.). Определение направления и силы воздействия факторов (позитивное и негативное влияние). Определение структуры влияющих факторов на предмет исследования. Графическое представление взаимосвязей. |

| 3. Определение тенденций развития | Прогноз фактического состояния предмета исследования (выполняется на основе методов экспертизы, прогнозов динамики отдельных факторов, общедоступных экономических, научно-технических и тому подобных прогнозов). Выявление факторов с явной и неявной тенденцией развития. Определение и обоснование альтернатив развития для областей с неявным развитием. |

| 4. Разработка и выбор альтернативных сценариев будущего | Разработка альтернативных сценариев и их проверка на комплексность, логику и непротиворечивость. Отбор двух-трех вариантов по выбранному критерию. Проверка отобранных вариантов на необходимое разнообразие, устойчивость и высокую степень вероятности. |

| 5. Интерпретация выбранных сценариев развития. Учет возможных противодействующих событий | Прогноз развития выбранных сценариев (разработка множества альтернатив для различных временных горизонтов). Разработка детальной расширенной редакции отобранных сценариев. Определение результатов противодействия событий, которые могут повлиять на ход развития. Разработка «сценария будущего» с учетом влияния противодействующих событий. |

| 6. Разработка окончательного варианта сценария и снижение степени риска возможных потерь | Формулировка «сценария будущего» с учетом всех вновь открывающихся факторов и событий. Оценка влияния отклонений от основной идеи сценария. Оценка возможных отклонений от первоначального образа организации. |

| 7. Перенос сценария на практическую основу | Формулирование стратегии развития организации. Разработка системы планов развития организации (стратегический план, планы развития, текущие планы, программы и проекты). |

В параграфах 4.1. и 4.2. нами была определена база для первых трех этапов в данной последовательности. Для прогнозирования динамики развития предприятия необходимо уделить особое внимание четвертому и пятому этапам, т.е. определить форму интерпретации разрабатываемых сценариев.

В теории экономического прогнозирования разработаны ряд показателей, применяемых для оценки динамики развития предприятия. Остановимся на них более подробно.

Интенсивность развития (Ир) – показатель динамики развития предприятия на период около года (в условиях относительной стабильности). Ир выражается в процентах и является показателем динамики развития предприятия внутри отрасли. За 100% принимается отсутствие динамики в развитии предприятия. Ир > 100% интерпретируется как стабильный процент роста предприятия за определенный период. Ир < 100% означает отставание в развитии предприятия по отношению к отрасли в целом.

Коэффициент внутренней конкуренции (Икр) – показатель динамики развития предприятия (по отношению к динамике развития всей отрасли). Икр выражается в процентах и вводится для расчета относительной величины изменений, произошедших на предприятии.

Оценочные показатели состояния предприятия: фактор экономической устойчивости (N), фактор гибкости управления (M), фактор внешней среды (P). Перечисленные показатели всегда больше 0 и стремятся к 1 (но могут быть больше 1). Показатели вводятся для оценки как наиболее слабых, так и наиболее сильных мест в деятельности предприятия.

Фактор экономической устойчивости включает следующие показатели:

Качество основных фондов и оборудования (возраст, соответствие современным требованиям, нужно ли обновлять и в каком объеме, стоимость эксплуатации, включая стоимость обслуживающей рабочей силы, уровень загрузки и, соответственно, рентабельность по фондам и пр.);

Конкурентоспособность выпускаемой продукции (насколько востребована выпускаемая продукция, её конкурентоспособность по отношению к продукции конкурентов, эластичность спроса на продукцию в условиях кризиса, внутренняя конкурентоспособность – рентабельность по отношению к себестоимости, дальнейшие перспективы);

Финансовое состояние предприятия – внутренний показатель (наличие средств или других источников получения сырья и материалов, наличие или отсутствие задолженностей перед бюджетом, поставщиками и персоналом, возможность реструктуризации такой задолженности, объем «живых денег» в финансовых потоках, отношение объемов продаж к объемам выпускаемой продукции, наличие или отсутствие больших непроизводственных расходов, в т.ч. социальной сферы и пр.);

Финансовое состояние предприятия – внешний показатель (участие в государственных программах или прямое финансирование, возможность получения дешевых кредитов, наличие внешних инвесторов и оценка выполнения инвестиционных программ, доля экспорта и валютной составляющей в доходах, соответственно, доля валютной составляющей в расходах – сырье, упаковка, другие материалы, надежность партнерских финансовых институтов);

Величина и управляемость предприятия (количество работающих, количество дочерних/холдинговых предприятий, региональное распределение, уровень контроля за подразделениями);

Степень влияния на рынке (возможность создавать и пользоваться особыми конкурентными преимуществами).

Фактор гибкости управления (менеджмент) включает следующие показатели:

- квалификация топ-менеджмента;

- качество персонала;

- эффективность продвижения;

- качество организации производственного процесса;

- управление финансами.

Фактор внешней среды включает следующие показатели:

- известность во властных структурах;

- известность среди СМИ;

- известность среди потребителей;

- репутация во властных структурах;

- репутация в СМИ;

- репутация в глазах потребителей.

Кризисный барьер (КБ) – обобщенный показатель оценки отрасли. Показатель вводится для удобства сравнительной интерпретации оценочных показателей состояния предприятия. При благоприятном развитии ситуации КБ должен быть меньше составляющей оценочных показателей.

Коэффициент кризисоустойчивости (Кк) – показатель, на основании которого выстраивается диагностическая модель. Коэффициент всегда больше 0. Кк = 1 означает отсутствие изменений ситуации на предприятии в определенный период. Кк > 1 означает улучшение положения предприятия. Кк > 1 означает высокую кризисоустойчивость предприятия, Кк < 1 – низкую кризисоустойчивость, общую деградацию предприятия.

Методика расчета коэффициента кризисоустойчивости.

1. Показатель интенсивности развития (Ир) рассчитывается по следующей формуле:

где дельта Vпп – рост объемов продаж предприятия;

дельта Vпо – средний рост объемов продаж по отрасли в целом.

2. Показатели деятельности предприятия рассчитываются на основе экспертных оценок и характеризуют реальную ситуацию на предприятии.

Пусть N – экономический фактор деятельности предприятия,

M – фактор гибкости управления,

P – фактор внешней среды, репутация.

Для оценки каждого фактора по десятибалльной шкале, где «0» — неудовлетворительно, «10» — отлично, присуждается оценка всем частным показателям. Количество оцениваемых показателей для N, M и P неодинаково, поэтому для N количество показателей обозначим «n», для M – «m», для P – «p». Соответственно частные показатели деятельности предприятия обозначаются: для N – «a1…an», для M – «b1…bm», для P – «c1…cp».

Помимо оценок каждому из показателей присуждаются весовые коэффициенты (их значение примем от 0 до 1), означающие удельный вес конкретного частного показателя в деятельности предприятия в целом. Весовые коэффициенты являются константными для отрасли. Суммы удельных весов частных показателей определяет удельный вес факторов N, M и P в деятельности предприятий, при этом суммы весов могут быть больше 1.

Примем для N веса показателей «x1…xn», для M – «y1…ym», для P – «z1…zp». Тогда:

где X, Y и Z — первичное весовое значение факторов N, M и P.

Для определения действительного значения весовых коэффициентов частных показателей и удельного веса факторов N, M и P, предусмотрена методологическая процедура распределения удельных весов между факторами деятельности предприятия, описанная выше. Если мы принимаем деятельность всего предприятия в целом за 100%, то сумма значений удельных весов факторов N, M и P должна быть равна 100%.

При абсолютно безошибочном присуждении весов, должны быть верны следующие отношения: весN/весM = X/Y, весM/весP = Y/Z, и т.д. Имея ввиду, что вероятность ошибок присуждения весовых коэффициентов частным показателям деятельности предприятия достаточно высока (оценивая предприятие в целом, удельные веса факторов присуждаются по отношению к общему процессу деятельности предприятия; при оценке частных показателей веса присуждаются в соответствии с иерархией внутри факторов), вводятся дополнительные коэффициенты при весах, нивелирующие ошибку присуждения, которые обозначаются соответственно: для N — «kx», для M — «ky», для P — «kz». Если верно, что весN =KxX, весM = KyY, весP = KzZ, тогда Kx=весN/X, Ky=весM/Y, Kz=весP/Z.

Для удобства исчисления дополнительных коэффициентов показатели весN, весM и весP делятся на 100%. Окончательные веса частных показателей деятельности предприятия имеют значение, соответственно: для фактора N – «kx x1… kx xn», для M – «ky y1… ky ym», для P – «kz z1… kz zp». Принимая обозначение показателей и форму расчета весовых коэффициентов, получаем значение факторов N, M и P:

Результаты расчета трех факторов деятельности предприятий примут следующий вид:

Источник: poisk-ru.ru